Мятежный Пушкин

№132 декабрь 2025

Вопреки известным фактам, Пушкин все же участвовал в событиях на Сенатской площади – но не Александр Сергеевич, а его младший брат Лев

Принято считать, что Александр Сергеевич, выехав из Михайловского 10 декабря 1825 года в сторону Петербурга, воротился назад из-за зайца, перебежавшего дорогу его кибитке. Об этом рассказывали его друзья – Сергей Соболевский, Петр Вяземский, Адам Мицкевич. «А вот каковы были бы последствия моей поездки, – говорил Пушкин Соболевскому. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно… попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые».

Но ни один из тех, кто писал о задуманном, но несостоявшемся приезде Пушкина в Петербург, не упомянул, что на Сенатской площади он неизбежно должен был встретить близ мятежного каре своего младшего брата Левушку, или Леона, как он его называл, – 20-летнего мелкого чиновника Министерства духовных дел и народного просвещения.

Лев Сергеевич Пушкин. Рисунок А.С. Пушкина. 1829 год

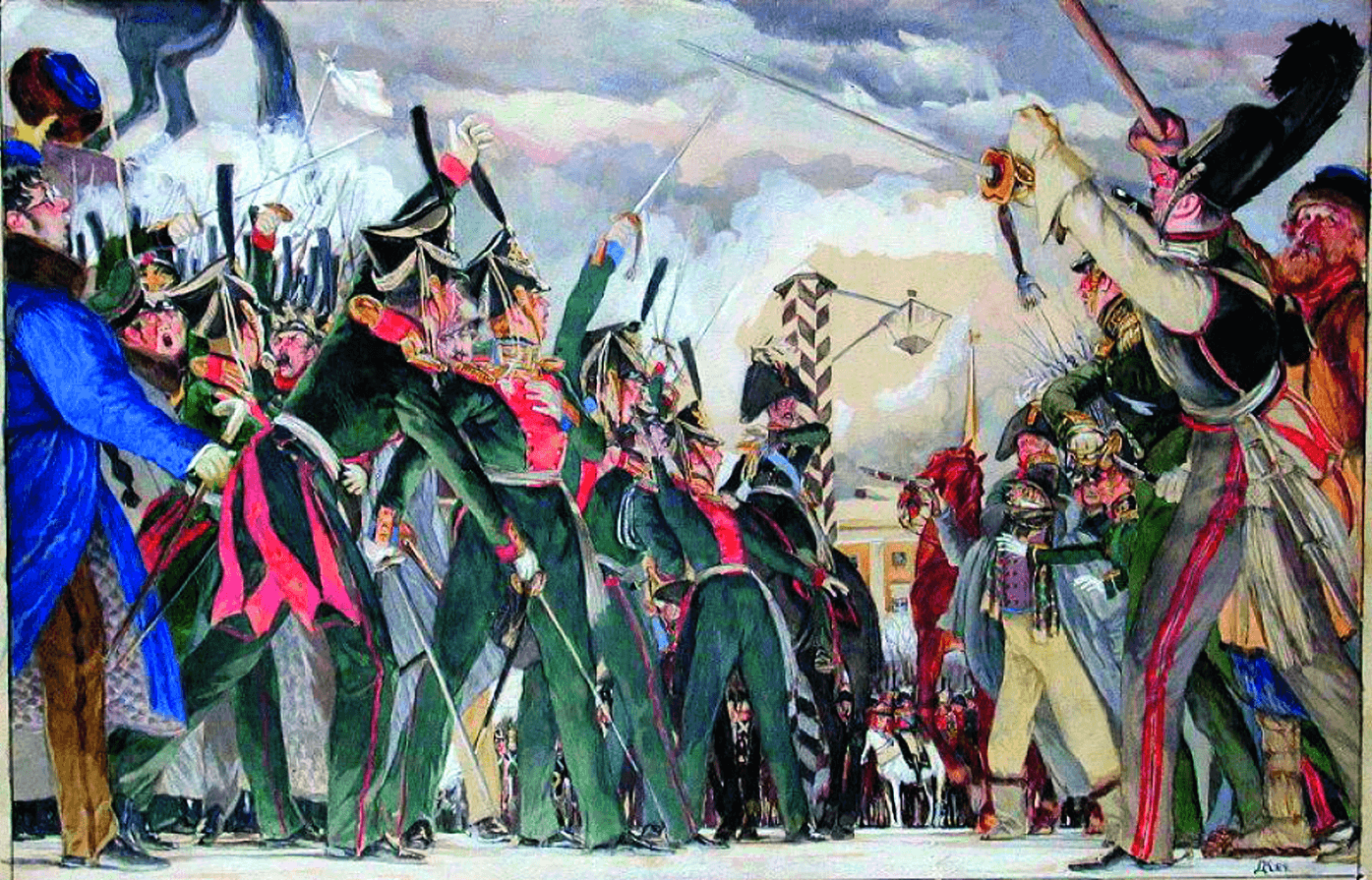

Декабристы на Сенатской площади. Худ. Д.Н. Кардовский. 1929 год

«Из ребяческого любопытства»

Как же и, главное, с какими намерениями Лев Пушкин оказался на площади вместе с мятежниками? На этот вопрос еще в 1936 году попыталась ответить будущий академик Милица Нечкина в статье для журнала «Историк-марксист»: «Он был вполне добровольным, хотя и своеобразным его [восстания] участником. Этот факт был прекрасно известен Следственной комиссии по делу декабристов и, конечно, самому Николаю I. Есть основания думать, что знал об этом и А.С. Пушкин». Участие Льва Пушкина в восстании – установленный факт. «Но, по странному стечению обстоятельств, – указывает Нечкина, – все-таки этот значительный факт остался незамеченным пушкинистами». Прошло без малого 90 лет, а воз и ныне там.

Для начала восстановим картину участия младшего брата поэта в событиях 14 декабря. На допросе 9 февраля 1826 года задержанному в Варшаве и доставленному в Петербург Вильгельму Кюхельбекеру был задан вопрос: «Кому вы отдали на площади палаш, отнятый у жандарма, и от кого вы получили оный?» На него он отвечал: «Кроме пистолета дал мне кто-то из черни палаш жандарма, которого удалось нам выручить из рук их; отдал же я палаш сей молодому Льву Пушкину, пришедшему, однако же, на площадь, как полагаю, из одного ребяческого любопытства: вскоре потом увидел я его, Пушкина, без палаша; куда же он дел его, не спросил и не ведаю».

Так на следствии впервые прозвучало имя младшего Пушкина. Однако, как выясняется (и это упустила из вида самая именитая исследовательница декабристов Нечкина), эта информация могла бы прозвучать гораздо раньше – но не прозвучала. Дело в том, что активными участниками восстания были два ровесника и однокашника Льва Пушкина по Благородному пансиону при Санкт-Петербургском университете – Михаил Глебов и Степан Палицын. Приятели проживали на одной квартире, близко общались с одним из главных зачинщиков выступления Петром Каховским, и у каждого из них была своя роль в день 14 декабря. 21-летний коллежский секретарь Глебов был арестован 17 декабря и на первом же допросе у генерал-адъютанта Василия Левашова показал:

«Встретил он [Глебов] роты Московского полка у самой площади, где ему вручена была шпага, но кем именно, он не помнит. Когда роты построились в каре, он оставался с ними до тех пор, пока не выстроилась конная гвардия; потом, оставив бунтовщиков, он возвратился домой. Ввечеру был он у Рылеева, у которого пробыл несколько минут до прибытия полковника, ему неизвестного. Откуда пошел он к Александру Бестужеву». Бестужев проживал в доме Российско-американской компании на Мойке, там же обитал и Рылеев. В квартире Бестужева, куда вместе с Глебовым направились Рылеев с полковником, находились литератор Орест Сомов и квартальный офицер. Последний поинтересовался у Глебова, «кто он таков и не имеет ли он особенной связи с Рылеевым». На это юноша отвечал, что «никакой связи с ним не имеет… после чего отправился домой».

После допроса Глебов был помещен в каземат № 3 бастиона Петра II Петропавловской крепости. В сопроводительной записке коменданту Александру Сукину Николай I указал: «Чиновника Глебова посадить, где удобно, он случайно пристал, но содержать строго». Однако следствие довольно скоро установило, что Глебов «пристал» совсем не случайно. На втором допросе 4 января 1826 года генерал-адъютант Александр Бенкендорф уделил особое внимание теме оружия: «Объясните, от кого именно и для чего взяли вы шпагу и оставались с ротами на площади, если бы, как говорите, не знали намерения, с которым те роты пришли туда?» На это Глебов отвечал: «…кажется, я получил ее от князя Щепина-Ростовского. Взял же ее без всякой цели». Также он упорно отрицал свою принадлежность к тайному обществу, однако был приговорен к 10 годам каторги (позже этот срок сократили до шести лет) с последующей бессрочной ссылкой.

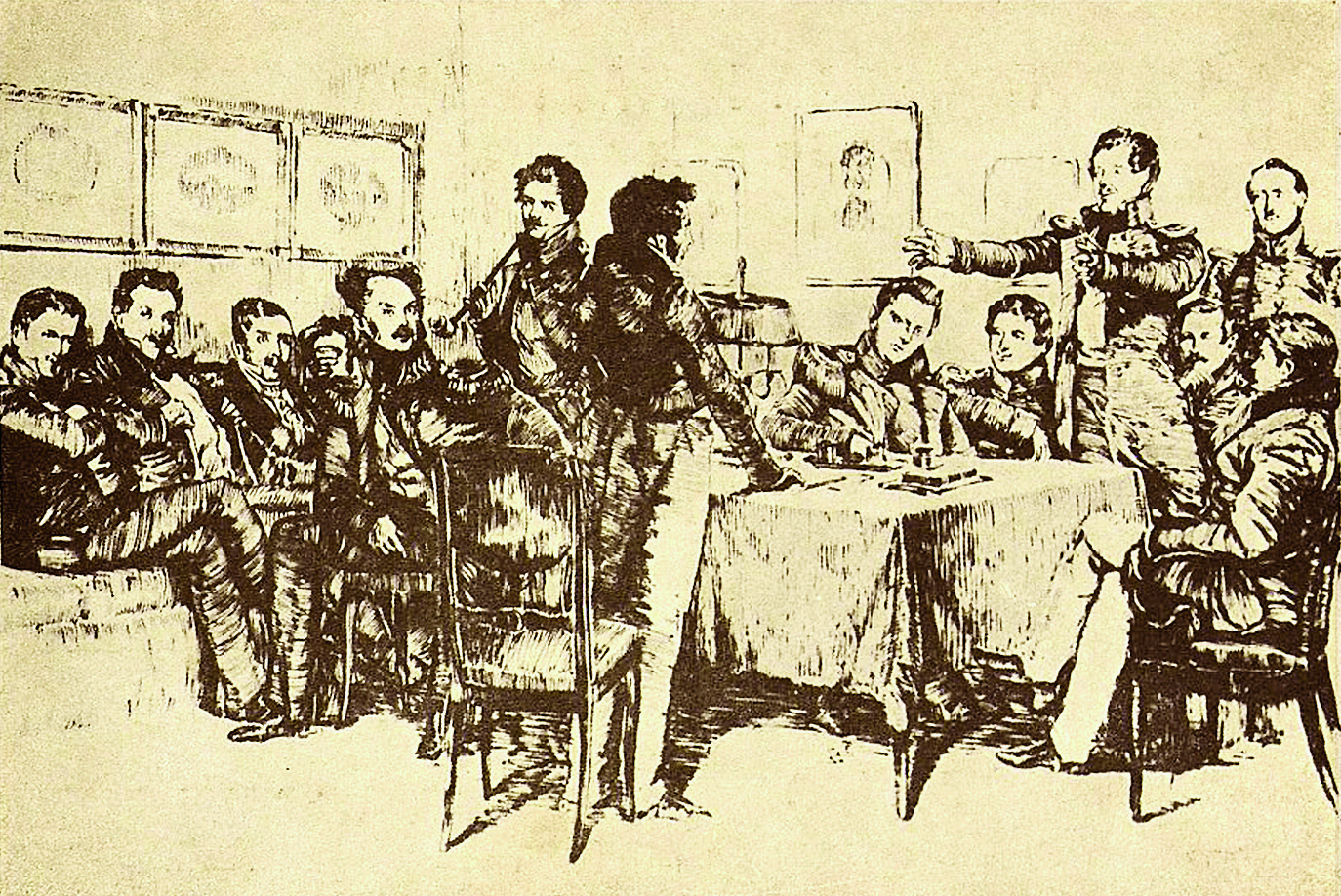

Александр Пушкин среди декабристов в деревне Каменка Киевской губернии в ноябре 1821 года. Худ. Д.Н. Кардовский. 1937 год

Портрет Михаила Глебова. Акварель Николая Бестужева. 1832 год

Избежавший наказания

Однако вернемся ко Льву Пушкину. 31 марта Кюхельбекер, уверенный, что тот уже арестован из-за его показаний, пишет заявление в Следственный комитет, желая хоть как-то выгородить своего бывшего ученика по Благородному пансиону и к тому же брата любимого друга:

«…Да не негодуют на меня судии мои, занятые делами важнейшими, в сравнении с коими, конечно, судьба несчастного человека ничего не значит; да не негодуют они на меня, если обращу их внимание на молодого Льва Пушкина, пострадавшего, может быть, через мое показание, что я ему отдал палаш, отнятый у жандарма чернию. Уже в моих ответах я сказал, что полагаю, что он, Пушкин, пришел на площадь из одного ребяческого любопытства, и что я вскоре увидел его без палаша: но сего мало, я должен был объявить, что этот палаш я дал ему без предварительного его требования, взяв его за руку и подведши к князю Одоевскому, которому я при том сказал: "Prenons се jeune soldat" ["Примем этого юного солдата"]».

В своей статье Милица Нечкина напоминала, что 23-летний корнет Александр Одоевский (всего тремя годами старше выставленного Кюхельбекером чуть ли не ребенком Льва Пушкина) был одним из строевых командиров восстания и возглавлял взвод, размещенный на площади в качестве пикета восставших.

Таким образом, складывается любопытная картина. Однокашники и почти ровесники Михаил Глебов и Лев Пушкин присоединяются к мятежникам, берут в руки оружие, совершая одно и то же преступное деяние, но первый из них получает по приговору Верховного уголовного суда 10 лет каторги с лишением дворянства, а в отношении второго даже не возбуждается следствие. В чем же дело?

Нечкина отмечала: «Генерал-адъютант Левашов, читавший показания Кюхельбекера перед дальнейшим докладом Следственному комитету, характерно подчеркнул в показании имя Льва Пушкина. Всякий работавший над фондом следственных дел декабристов знает, что такое подчеркивание означало, как правило, выделение кандидата для привлечения к следствию: или, чаще, подчеркнутое лицо подвергалось аресту, допрашивалось, приводилось на очные ставки и т. д. <…> Но в отношении Льва Пушкина не было сделано ни того, ни другого. Мы стоим перед фактом почти загадочным. Лев Пушкин не был привлечен по делу декабристов. Чья-то властная рука оборвала в самом начале следствие об его причастности к восстанию».

Но и это еще не все: в свое время историк Михаил Семевский со слов одной из дочерей помещицы Прасковьи Осиповой (соседки Пушкина по Михайловскому) записал рассказ о том, «что Лев Пушкин был у Рылеева в день его ареста, но уже в тот момент, когда арест совершился и квартира Рылеева была запечатана». Следовательно, считает Нечкина, «можно предположить, что Лев Пушкин едва ли ушел с площади до конца восстания». Получается, что, скорее всего, у Рылеева он оказался вместе с Глебовым, умолчавшим об этом на допросах.

Молодые бунтари

Зато арестованный 2 января 1826 года 19-летний прапорщик гвардейского Генерального штаба Степан Палицын сразу признал свою принадлежность к тайному обществу, о «существе» которого ему объявил Каховский в ноябре 1825-го. На первом же допросе у Левашова он, в частности, поведал:

«Возвратился я домой в 11 часов, где уже нашел живущего со мной Глебова. Он мне сказал, что был в толпе бунтующих, что Милорадович, Шеншин убиты [командовавший 1-й бригадой 1-й гвардейской пехотной дивизии генерал-майор Василий Шеншин в начале восстания был ранен саблей в голову, но не убит. – «Историк»] и что артиллериею толпу разогнали. На другой день Глебов целые сутки был в отсутствии, а в среду узнал я, что его взяли. После происшествия 14-го числа поздно в ночь приходил Каховский и переночевал с нами. На другой день рано ушел я в штаб, а по возвращении моему вечером уже его не нашел».

Конечно, еще до прихода Каховского приятели наперебой должны были делиться впечатлениями, обсуждая в том числе активную роль в событиях своего учителя Кюхельбекера и участие Левушки Пушкина, имевшего еще во время учебы репутацию сорвиголовы (он был отчислен и «выслан из пансиона» на пару с Павлом Верховским за «бунт» на уроке в знак солидарности с уволенным Кюхельбекером, надолго став притчей во языцех).

Самому Степану тоже было чем поделиться с другом и пришедшим ночью Каховским. Вечером 13 декабря он заглянул на совещание к Рылееву, где получил предписание объехать гвардейские части, на которые рассчитывали заговорщики. Весь день 14 декабря Палицын провел в разъездах, начав с посещения конно-пионерного эскадрона и свидания с Михаилом Пущиным (младшим братом лучшего лицейского друга Александра Пушкина). От него помчался в казармы гренадер, чтобы узнать, присягают они или нет. Затем отправился на Сенатскую площадь и там «нашел уже Московский полк». Тогда он возвратился к гренадерам и смог склонить их к выступлению. Дважды 14 декабря Палицын побывал в Гвардейском экипаже, донеся и до моряков весть о начале восстания. Также он наведался в Измайловский полк. Добавим, что в его санях во время поездки к гренадерам находился Александр Одоевский, под началом которого вскоре оказался Лев Пушкин. Неслучайно Палицына и Петра Коновницына, сына знаменитого генерала, историк Яков Гордин в своей работе «Мятеж реформаторов» называет «офицерами связи», помогавшими координировать действия мятежных полков.

Брат за брата

В событиях 14 декабря участвовали четверо братьев Бестужевых, два брата Пущины, два брата Кюхельбекеры (помимо Вильгельма еще Михаил, лейтенант Гвардейского экипажа). Теоретически могли бы участвовать и оба Пушкина. Как известно, во время свидания Николая I с Пушкиным 8 сентября 1826 года царь спросил поэта, был бы он 14 декабря на Сенатской площади, если бы оказался в Петербурге. И получил утвердительный ответ. Согласимся с выводом Милицы Нечкиной, что «факт непривлечения Льва Пушкина к следствию… наиболее правдоподобно можно объяснить "авансом"» Николая I Александру Пушкину. Тогда контекст вопроса императора мог быть таким: «Твой брат был на площади, а ты был бы?» А далее Николай I мог начать разговор с поэтом с таких слов: «Я пощадил его, располагай и ты моим доверием…»

Так или иначе, но Пушкин принял правила игры.

Важно отметить еще одно обстоятельство. Хотя пушкинистам неизвестно, когда старший и младший братья могли впервые свидеться после 1825 года, наиболее достоверную картину о том, что происходило 14 декабря, этакий «взгляд изнутри» Александр Сергеевич должен был получить именно от Левушки. В заключение нужно сказать еще об одном знаменательном совпадении. В 1848-м Степан Палицын поступил в Санкт-Петербургскую таможню с чином коллежского секретаря и в том же году был откомандирован в Одессу в качестве члена портовой таможни. В этом учреждении уже пять лет нес службу отставной майор Лев Пушкин, определенный чиновником Петербургской таможни в октябре 1843 года с прикомандированием к Одесской таможне. В 1848-м он был произведен в чин надворного советника. Можно себе представить, как встретились старые товарищи после многих лет разлуки, службы обоих в действующей армии на Кавказе, поднадзорного житья Палицына в смоленском имении. Им было о чем поговорить всласть: и о годах учебы в пансионе, и о 14 декабря, и о судьбах общих знакомых. Не могли они не вспомнить о несчастном Мишеле Глебове, четверть века мыкавшемся в Сибири. Дошла ли до них потом весть о том, что 19 октября 1851 года он трагически погиб в Кабанской слободе в Забайкалье от побоев и отравления, запутавшись не то в долгах, не то в любовной истории? Таков был финал жизни злосчастного «отечестволюбца».

Вскоре, в 1852-м, не стало и Льва Пушкина, умершего в Одессе от водянки на руках декабриста Александра Вегелина, побывавшего и в Сибири, и на Кавказе. Лишь Палицын оказался долгожителем и одним из последних декабристов, скончавшись в 1887 году.

Пушкин и Кюхельбекер. Худ. О.Д. Коровин. 2001 год. Последняя встреча лицейских друзей произошла 15 октября 1827 года на постоялом дворе, когда осужденного на 20-летнюю каторгу Кюхлю этапировали из Шлиссельбургской в Динабургскую крепость

Факт непривлечения к следствию по делу декабристов находившегося на Сенатской площади Льва Пушкина наиболее правдоподобно можно объяснить «авансом» Николая I великому поэту

Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук

.png)