Что почитать и что увидеть в декабре

№132 декабрь 2025

Эдельман О.В.

Николай I. Рыцарь империи

М.: Государственный исторический музей, 2025

Прекрасно иллюстрированное издание, посвященное самой личности Николая I (1796–1855) и его правлению, приурочено к одноименной выставке, проходящей в стенах Государственного исторического музея.

Мнения об императоре всегда были полярными – от любви до ненависти. Известный русский историк Юрий Готье полстолетия спустя после смерти Николая I – в либеральную эпоху начала XX века – так писал о нем: «Еще при жизни личность его вызывала среди современников два совершенно противоположных отношения. Многие из придворных деятелей, имевших личное общение с Николаем Павловичем, восхищались им и боготворили его. <…> Наоборот, представители передовых и независимых кругов русского общества склонны были усматривать в личности самого государя источник реакции и гнета. Ненависть к Николаю I, естественно вытекавшая из такого отношения, нашла себе самое, быть может, яркое отражение в произведениях Герцена». Но дело не только в политическом эмигранте Герцене, взгляды которого как на российскую действительность, так и на самого монарха были весьма радикальными. До сих пор исследователи, далекие от прямой политизации фигуры императора, зачастую делятся на два лагеря: одни видят в его 30-летнем правлении больше плохого, другие восторгаются деяниями и личностью царя. Кандидат исторических наук, главный специалист Государственного архива РФ, постоянный автор (в том числе и этого номера) журнала «Историк» Ольга Эдельман в своей работе постаралась занять позицию «над схваткой», показав читателю все грани неоднозначной личности монарха. Заботливый семьянин, преданный друг, тонкий проницательный политик, горячо любивший свою страну; человек с тяжелым характером и железными принципами, следование которым не всегда совпадало с требованиями стремительно менявшейся политической конъюнктуры; настоящий консерватор на троне – таким предстает император. Цельный по натуре, он не искал опоры извне – в том числе в лице набиравшего силу общественного мнения, которое скорее презирал, чем учитывал. Николай ориентировался на собственные принципы и представления, а также на мнение тех немногих, кому доверял. «Делай что дóлжно, и будь что будет» – этот старинный рыцарский девиз вполне соответствовал его мировоззрению. В XIX веке – веке прагматизма и конъюнктуры – такое рыцарство стало явным анахронизмом. Именно этого общественное мнение ему и не простило. Не забыли и событий начала его царствования. Трагические обстоятельства вступления на престол, связанные с подавлением восстания декабристов, оказали влияние на всю дальнейшую деятельность Николая I. Однако он не мог поступить иначе. «Монарх не имеет права прощать врагов Отечества» – этот постулат государь сформулировал для себя еще юношей.

На протяжении всего правления он стремился всемерно укреплять самодержавие, полагая, что именно такая форма власти наиболее подходит России. Как писала его дочь великая княгиня Ольга Николаевна: «Папá стоял как часовой на своем посту». До сих пор число разного рода мифов (прежде всего негативных) предельно велико. Один из них связан с обвинениями императора в причастности к гибели Александра Пушкина. Сложившийся за десятилетия в либеральной среде образ царя-тирана Николая Палкина повлиял даже на мировосприятие умной и тонкой Марины Цветаевой. «Единственный памятник, который следовало бы сбить, – это памятник Николая I, убийцы Пушкина», – с явной ненавистью к императору записала она в своем дневнике в начале 1930-х годов. Впрочем, в СССР, власти которого во многом разделяли обличительный пафос поэтессы, на такой радикальный шаг все-таки не пошли и памятник сохранили.

Книга Ольги Эдельман «Николай I. Рыцарь империи» продолжает серию изданий Исторического музея, посвященных русским императорам XIX века. Ранее вышли работы Александра Яновского «Император Александр I», «Александр II. Незавершенный портрет» и «Александр III. Русский государь», а также книга Федора Гайды «Николай II. Отвечаю за все».

Володихин Д.М.

Разгром турецкого флота в Эгейском море. Архипелагская экспедиция адмирала Д.Н. Сенявина. 1807 г.

М.: Центрполиграф, 2025

Книга доктора исторических наук, профессора Дмитрия Володихина посвящена одному из блестящих эпизодов в истории российского флота – победе эскадры адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831) над турками в Лемносско-Афонском сражении 1807 года. В этой морской битве блестяще проявилось не только искусство флотоводца, но и мужество русских моряков. Издание основано на широком круге источников, включая материалы Российского государственного архива Военно-морского флота и многочисленные мемуарные свидетельства.

Андреев А.Ю.

Александр I

М.: Молодая гвардия, 2025

Это уже третья по счету биография императора Александра I (1777–1825), выпущенная издательством «Молодая гвардия» за последние два десятилетия, что говорит об огромном интересе к личности и эпохе одного из самых необычных русских монархов. В своей книге доктор исторических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Андреев предлагает собственный взгляд на фигуру Александра I – «сфинкса, не разгаданного до гроба». Автор стремится раскрыть ценностный мир императора, показать картину его душевных переживаний, отношение к ключевым политическим событиям и деятелям того времени, а также проанализировать идеи, которые тот отстаивал, и принципы, которыми был готов поступиться.

Москва и москвичи в эпоху Николая I

М.: Кучково поле Музеон, 2025

Издание, подготовленное к открытию одноименной выставки в музее-заповеднике «Царицыно», посвящено истории российской столицы в годы правления Николая I (1825–1855). Читатель познакомится с внешним обликом Москвы, ее особым патриархальным бытом и в то же время с насыщенной общественной, политической и театральной жизнью той эпохи. Повествование охватывает самые разные стороны городской жизни – от описаний московской повседневности до рассказов о торжественной коронации императора, литературных кружках и театральных премьерах. Отдельная статья посвящена московским генерал-губернаторам того времени. Книга является логическим продолжением альбома «Москва и москвичи в эпоху Александра I», вышедшего в 2022 году.

Гайда Ф.А.

Интеллигенция и Церковь в России в XIX – начале XX века: очерки по истории идей

М.: Издательство ПСТГУ, 2025

В монографии доктора исторических наук Федора Гайды рассматривается отношение образованных людей XIX – начала XX века к Русской православной церкви. В этот период постепенно оформились ключевые для эпохи понятия: «народность», «личность», «прогресс», «соборность», «интеллигенция». Без них самоопределение интеллектуалов и их позиционирование по отношению к Церкви были бы невозможны, поскольку судьба и направление развития страны во многом зависели от исхода духовных исканий того времени.

Наумов О.Н.

Эпистолярное наследие академика Н.П. Лихачева: введение в изучение

М.: Янус-К, 2025

Что общего между клинописными табличками, русскими иконами, грамотами римских пап, библиотекой Ивана Грозного, печатями византийских императоров и летописями? Все это органично сочеталось в творчестве одного человека – академика Николая Петровича Лихачева (1862–1936), выдающегося русского историка, генеалога, библиографа, искусствоведа и известного всей Европе коллекционера. Новая монография представляет собой исследование эпистолярного наследия ученого. В приложении опубликованы тексты его писем (почти 450 штук), обращенных к интеллектуальной и культурной элите России того времени.

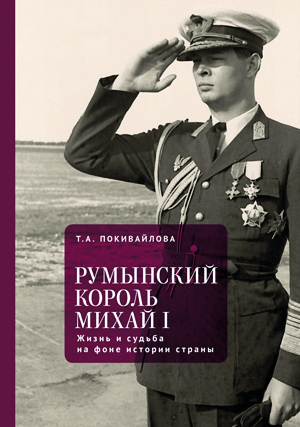

Покивайлова Т.А.

Румынский король Михай I. Жизнь и судьба на фоне истории страны

СПб.: Алетейя, 2025

Кавалер высшего советского ордена «Победа» румынский король Михай I (1921–2017) был не только свидетелем, но и активным участником ключевых событий европейской истории XX века. На основе документов российских архивов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, кандидат исторических наук Татьяна Покивайлова знакомит читателя с малоизвестными страницами жизни монарха и его семьи, а также с окружением короля и его взаимоотношениями с лидерами румынской политической элиты. Особое внимание уделяется роли Михая в государственном перевороте 23 августа 1944 года, разрыве с нацистской Германией и переходе Румынии на сторону антигитлеровской коалиции.

Димблби Дж.

Операция «Барбаросса». Начало конца нацистской Германии

М.: Альпина нон-фикшн, 2025

Книга британского историка Джонатана Димблби посвящена неудачной попытке нацистской Германии реализовать план молниеносного разгрома СССР. Вторжение гитлеровских войск на советскую территорию стало самой масштабной, кровавой и варварской военной операцией в истории, которая должна была стать решающей кампанией Второй мировой: если бы Гитлер достиг своей цели – уничтожения Советского Союза, судьба Европы оказалась бы в его руках. Подвиг солдат, офицеров и всего советского народа привел к полному краху этого плана. Победа Красной армии под Москвой стала переломным моментом – событием, которое в конечном счете сделало гибель нацизма неизбежной. Книга состоит из четырех частей: «Мир катится к войне», «Вторжение», «Контрудар», «Отступление». Как полагает автор, действия Красной армии, которой удалось оправиться после первых сокрушительных ударов вермахта и перейти в контрнаступление, позволяют понять логику многих последующих событий войны.

Персидский дневник. 1917–1918. Великий князь Дмитрий Павлович

М.: Кучково поле, 2025

В книге представлены дневники двоюродного брата императора Николая II великого князя Дмитрия Павловича (1891–1942), которые он вел во время пребывания в Персии в 1917–1918 годах. Записи освещают ключевые моменты истории России – две революции, начало Гражданской войны, окончание Первой мировой, а также важные аспекты русско-персидских и русско-британских отношений. Автор дневников, один из участников убийства Григория Распутина, был сослан Николаем II на Кавказский фронт в Персию, эмигрировал после свержения монархии и скончался в Швейцарии. Настоящее издание представляет собой первую публикацию этого ценного источника, важного для изучения переломного периода российской истории.

14 ноября – 1 апреля 2026 года

Двуглавый орел – герб России XV–XXI веков

Музеи Московского Кремля

Москва, Кремлевская набережная, 1, стр. 3

В 2025 году исполняется 35 лет с момента возвращения в отечественную геральдику двуглавого орла в качестве герба России, а в 2027-м будет отмечаться 530-летие появления этого символа на Руси. Этой многовековой истории посвящена выставка «Двуглавый орел – герб России XV–XXI веков». На ней представлены все этапы развития государственной символики: изменение положения крыльев орла, появление на его груди геральдических щитов с гербом Москвы, замена в 1620-х годах одной короны тремя (которые в начале XVIII века приобрели статус императорских), появление державы и скипетра в лапах птицы, а также размещение в XIX столетии на ее крыльях гербов царств и великих княжеств.

19 ноября – 13 апреля 2026 года

Сокровища императорских резиденций. Царское Село

Государственный исторический музей

Москва, площадь Революции, 2/3

В рамках масштабного выставочного проекта показаны предметы не только из постоянной экспозиции Царскосельского музея, но и те, что хранятся в его запасниках. Среди прочего представлена уникальная авторская мебель, коллекции фарфора и стекла – как созданные на русских императорских заводах, так и привезенные из-за рубежа. Посетители увидят личные вещи русских императоров и императриц, а также произведения портретной живописи. Один из разделов познакомит с ювелирным искусством XVIII – начала ХХ века, в частности с работами фирмы Фаберже, мастерских Павла Овчинникова и Ивана Хлебникова. Впервые в Москву для участия в экспозиции отправлены детские беговые сани и коляска, а также сани для взрослых, украшенные золочением и обитые парчой. Специальный раздел посвящен русским военным мундирам, представленным в музейном собрании во всем многообразии.

10 декабря – 12 мая 2026 года

Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника

Государственная Третьяковская галерея

Москва, улица Крымский Вал, 10

Выставка дает наиболее полное представление о творчестве скульптора, участника Великой Отечественной войны Эрнста Неизвестного (1925–2016). Экспозиция состоит из четырех тематических разделов: «Война – это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия» и «Древо жизни», где демонстрируются произведения скульптуры, графики и живописи из музейных и частных собраний. Проект впервые раскрывает эволюцию художественного языка мастера. Посетители смогут увидеть такие работы, как «Мулатка» и «Портрет разнорабочей Бейсбары», «Орфей» (с 1994 года скульптура утверждена в качестве престижной награды телевизионной премии ТЭФИ), «Космонавт», «Женский торс» и другие. Выставка – это не только дань памяти выдающемуся скульптору, но и возможность заново открыть многогранное наследие Эрнста Неизвестного, чье творчество остается актуальным и в XXI веке.

8 декабря – 29 марта 2026 года

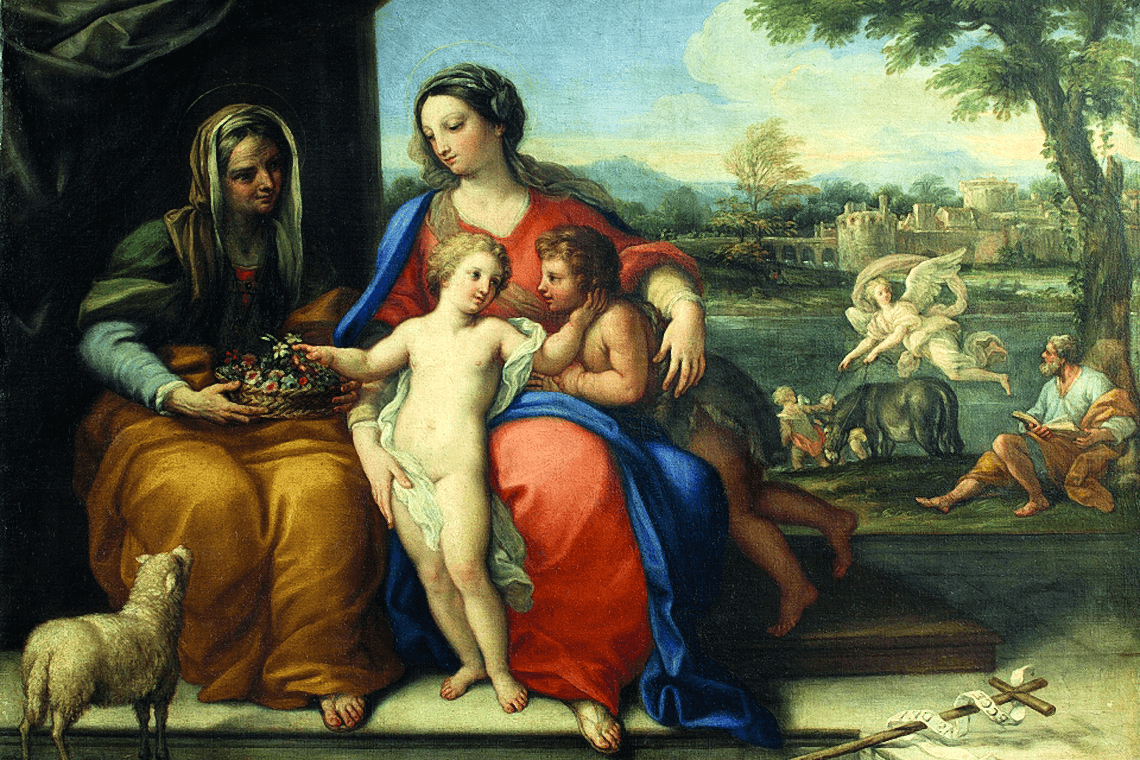

Искусство портрета. Личность и эпоха

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Выставка предлагает масштабный экскурс во всемирную историю портрета – от его истоков до современности. Эволюция предстает в глобальной перспективе, начиная с XX века до н. э. и заканчивая XXI веком н. э., от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных художников. Ключевая идея – показать развитие жанра через его истоки и функции, основные типы и трансформацию художественного языка. Главная тема изображения – человек, и именно в произведениях этого жанра раскрываются фундаментальные вопросы его бытия: место в обществе и мире, роль в истории и в настоящем, представления о прекрасном и безобразном, отношение к божественному, героическому. Экспозиция выстроена по хронологическому принципу и состоит из пяти разделов, соответствующих основным культурно-историческим этапам. В рамках каждого из них произведения стран Запада и Востока представлены в едином пространстве. Такой подход позволяет выделить ведущие художественные решения каждого периода и наглядно сопоставить западноевропейскую и восточную традиции, показав их сходства и различия. Всего в проекте участвует около 600 музейных предметов.

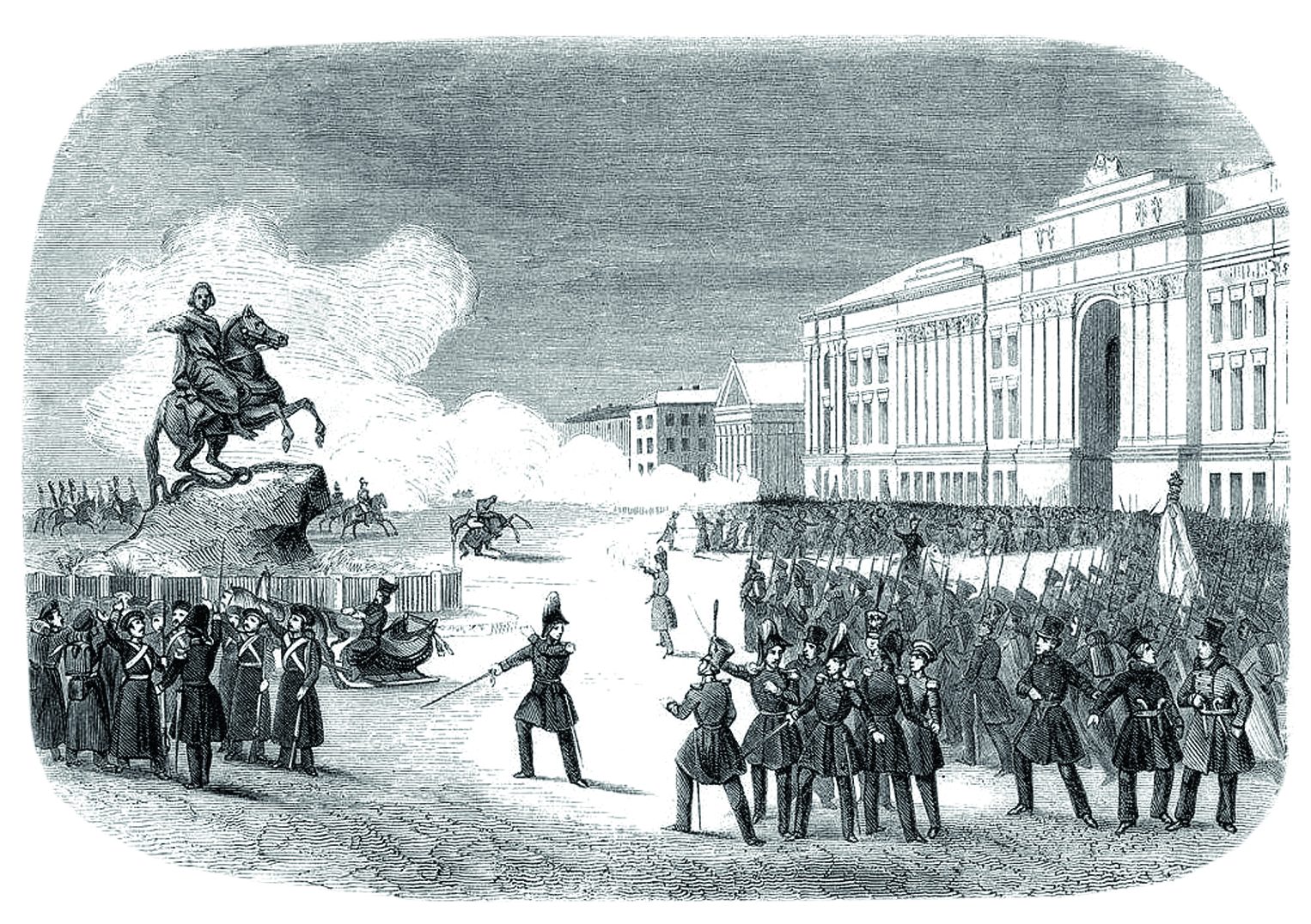

13 декабря – 5 апреля 2026 года

14 декабря 1825 года

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Восстанию декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, 200-летний юбилей которого отмечается в этом году, посвящена выставка в Эрмитаже. Экспозиция размещена в исторических помещениях Зимнего дворца, откуда император Николай I, оставив малолетнего наследника на попечение гвардейцев, направился к Сенатской площади. Хронологически проект охватывает как день самого восстания, так и период следствия, которое проходило в стенах дворца под личным контролем царя. В числе экспонатов – ранее не выставлявшиеся документы, рисунки ссыльных декабристов и немногочисленные мемориальные памятники, принадлежавшие участникам событий. Особый интерес представляют автографы как самих декабристов (и казненных, и сосланных на каторгу), так и ключевых фигур противостояния – Николая I и несостоявшегося императора Константина I. Значительную часть выставки составляют прижизненные портреты заговорщиков – живописные и графические. Уникальным свидетельством трагических событий станет чудом сохранившийся мундир генерала Михаила Милорадовича, героя войны 1812 года, погибшего от рук мятежников.

Подготовили Варвара Рудакова и Ольга Щелкунова