Чувство истории

№132 декабрь 2025

Восстание декабристов всегда воспринималось как событие эпохального масштаба, художественное осмысление которого актуально и спустя два столетия

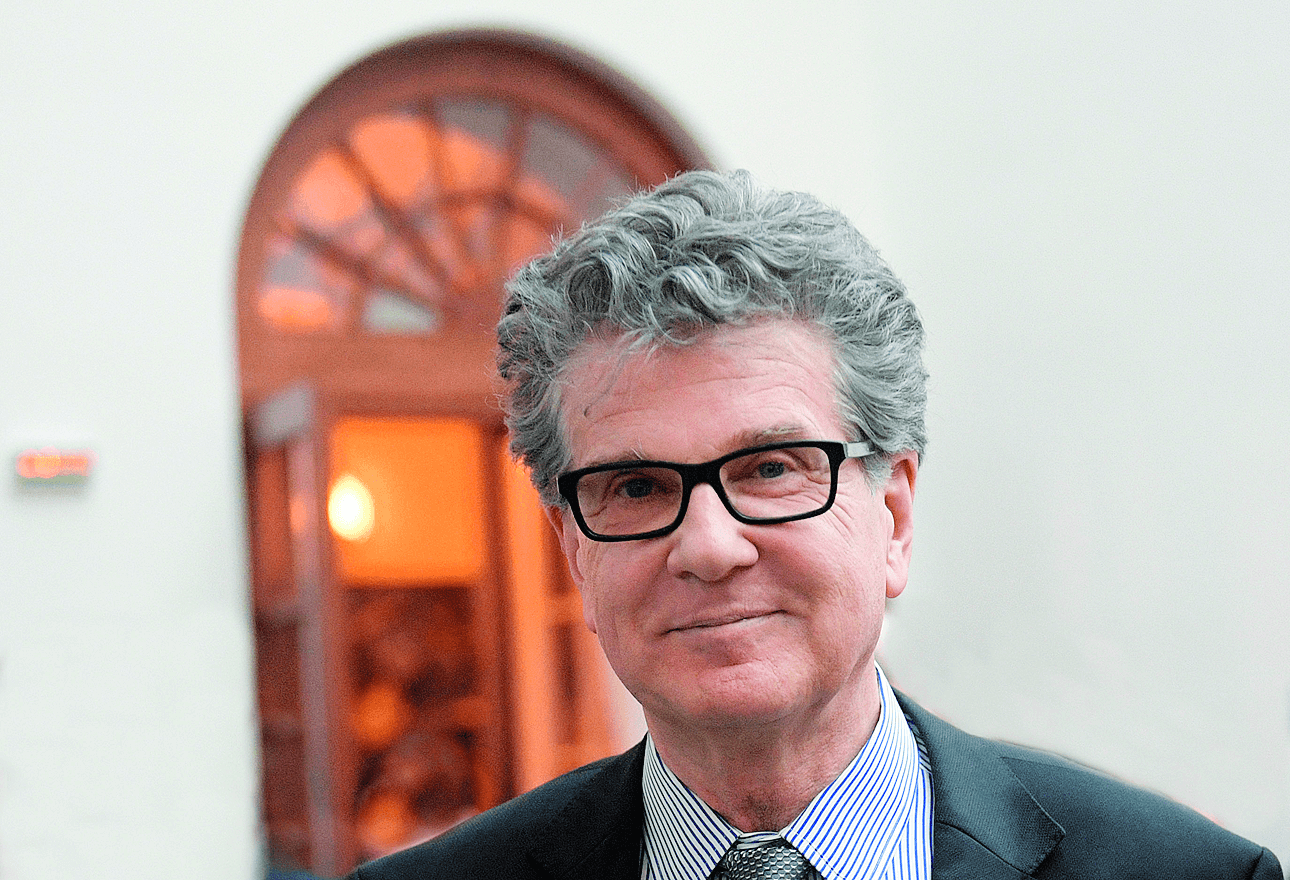

Игорь Костолевский, народный артист РФ, лауреат Государственной премии России

Очень сложно отразить в произведении искусства грандиозное историческое событие во всей его многогранности. Большая история и искусство существуют по разным законам. Первая неукоснительно требует фактологической точности, второе немыслимо без обращения к душе читателя или зрителя, без художественного обобщения. И замечательный фильм Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» является одним из убедительных тому подтверждений. Он вышел на экраны в ноябре 1975 года – полвека назад.

Идею снять картину о декабристах режиссер, окончивший в свое время исторический факультет Свердловского университета, вынашивал несколько лет. Но к историческому кино в те времена относились очень строго, вольное обращение с фактами пресекали. Поэтому предлагаемые Мотылем сценарии – сначала по мотивам романа Юрия Тынянова «Кюхля», затем по оригинальной работе Геннадия Шпаликова и Иосифа Маневича «Декабристы» – отвергались на самом верху, насколько помню, чуть ли не на уровне ЦК КПСС. Режиссер понял, что единственный способ воплотить на экране волновавшую его эпоху – это обратиться к судьбам женщин, разделивших с мужьями-заговорщиками все последствия проигранного переворота.

Реализовать идею удалось не сразу. На «Мосфильме» очередной сценарий забраковали, и Мотыль повез его в Ленинград. В этом городе по своей особой, негласной традиции к декабристам относились не как к забронзовевшим историческим персонажам, а как к живым людям со всеми присущими им чувствами: любовью, страданиями, переживаниями. И съемки начались. Благо приближалась 150-я годовщина событий на Сенатской площади.

Владимиру Мотылю позволили снимать в музеях, что для советской эпохи было из ряда вон выходящим. Киногруппу пустили в Петропавловскую крепость и Зимний дворец. По мнению режиссера, сцены с Николаем I требовали подлинных интерьеров: чтобы заручиться согласием тогдашнего директора Государственного Эрмитажа Бориса Пиотровского, он привел к нему Василия Ливанова в полном императорском облачении. Пиотровскому пришлось лишь с юмором признать: самому государю в его же собственном дворце он отказать не может.

Сцены в ссылке снимали на озере Байкал, в нескольких десятках километров от Иркутска. Здесь тоже была жива память о «невольниках чести». Местные жители не только с энтузиазмом участвовали в съемках, но и помогали возводить декорации – острог и избы, в которых жили жены декабристов. Венчание снимали в часовне в деревне Листвянка, той самой, где сочетались браком мой герой декабрист Иван Анненков и его возлюбленная Полина.

Нашу картину высоко оценили историки. Да, в фильме допущены некоторые неточности. К примеру, Сергей Трубецкой не скакал по площади на коне и расправы во время свадьбы Анненкова не было. Но правда жизни была соблюдена. Знаток эпохи Натан Эйдельман подчеркивал, что зрителей погружают «не в гущу политики, но зато в "вихрь младости"», ведь большинству заговорщиков не исполнилось и тридцати! Таков был и мой герой. Он мне дорог.

Стоит ли идеализировать декабристов? Конечно, нет. В них говорила не только жажда справедливости, но и амбиции и азарт. Каждое поколение относится к декабристам по-новому. Однако все это только подтверждает простую истину: событие было действительно знаковое. Целый клубок идей, поступков, чувств. Эта драма всегда будет вдохновлять историков, писателей, кинематографистов. Их будут возносить до небес и обличать, но никогда не забудут. Почему же мы не теряем интереса к тому, что произошло 200 лет назад в Петербурге? Наверное, дело в том, что всех нас объединяет то самое «чувство истории», которое и делает отдельных людей народом.

Игорь Костолевский, народный артист РФ, лауреат Государственной премии России

.png)