Родина богатыря

№132 декабрь 2025

Хотя Муром прославился как место рождения главного былинного героя, в истории города было много других знаменитостей – святых, меценатов, ученых

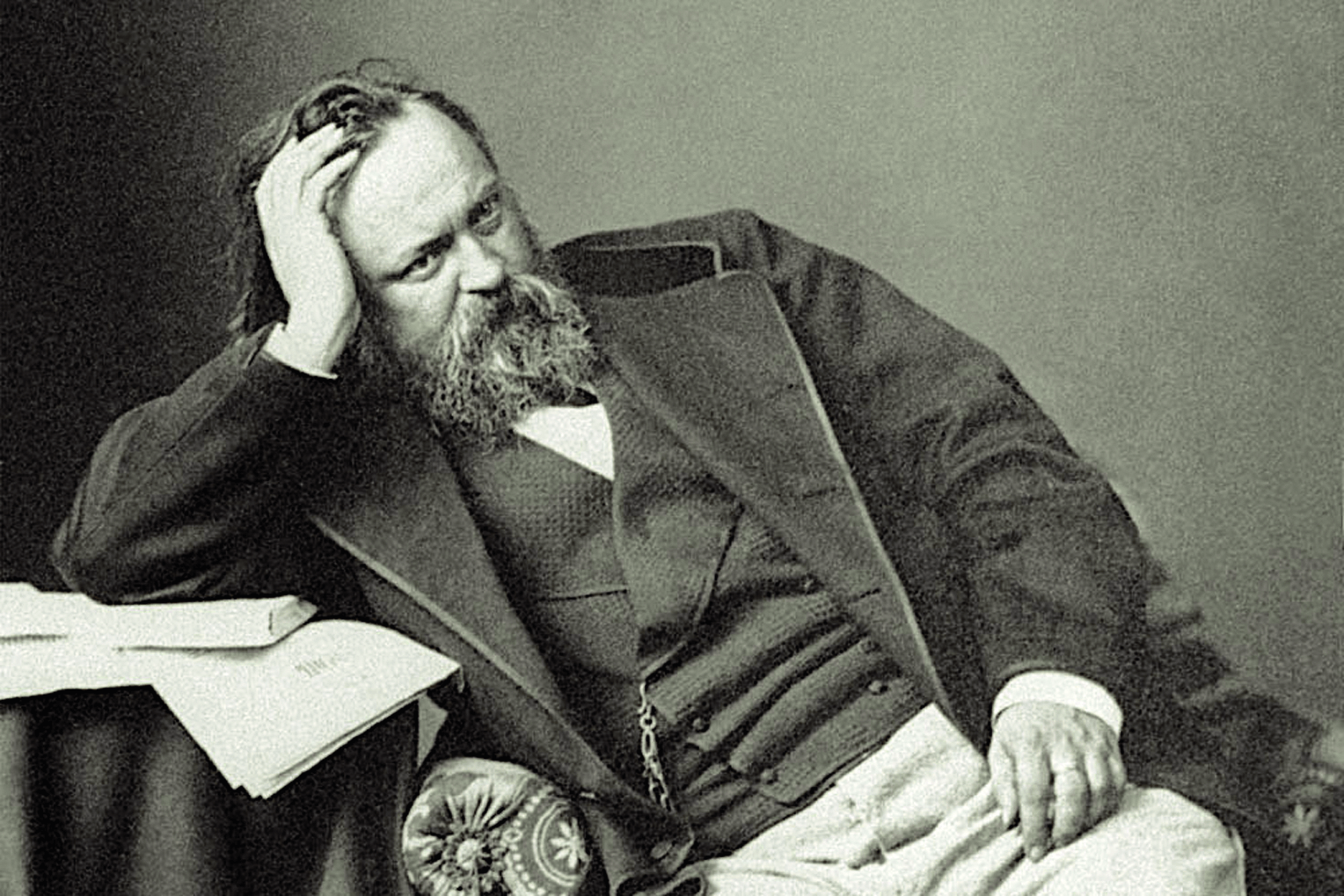

Константин Вершинин, кандидат исторических наук

Муром – один из древнейших русских городов, первое летописное упоминание которого относится к 862 году. Правда, ученые склоняются к мысли, что славяне появились в здешних местах только в конце Х века. До них эти земли принадлежали муроме – финно-угорскому народу, чье имя навсегда осталось в названии города.

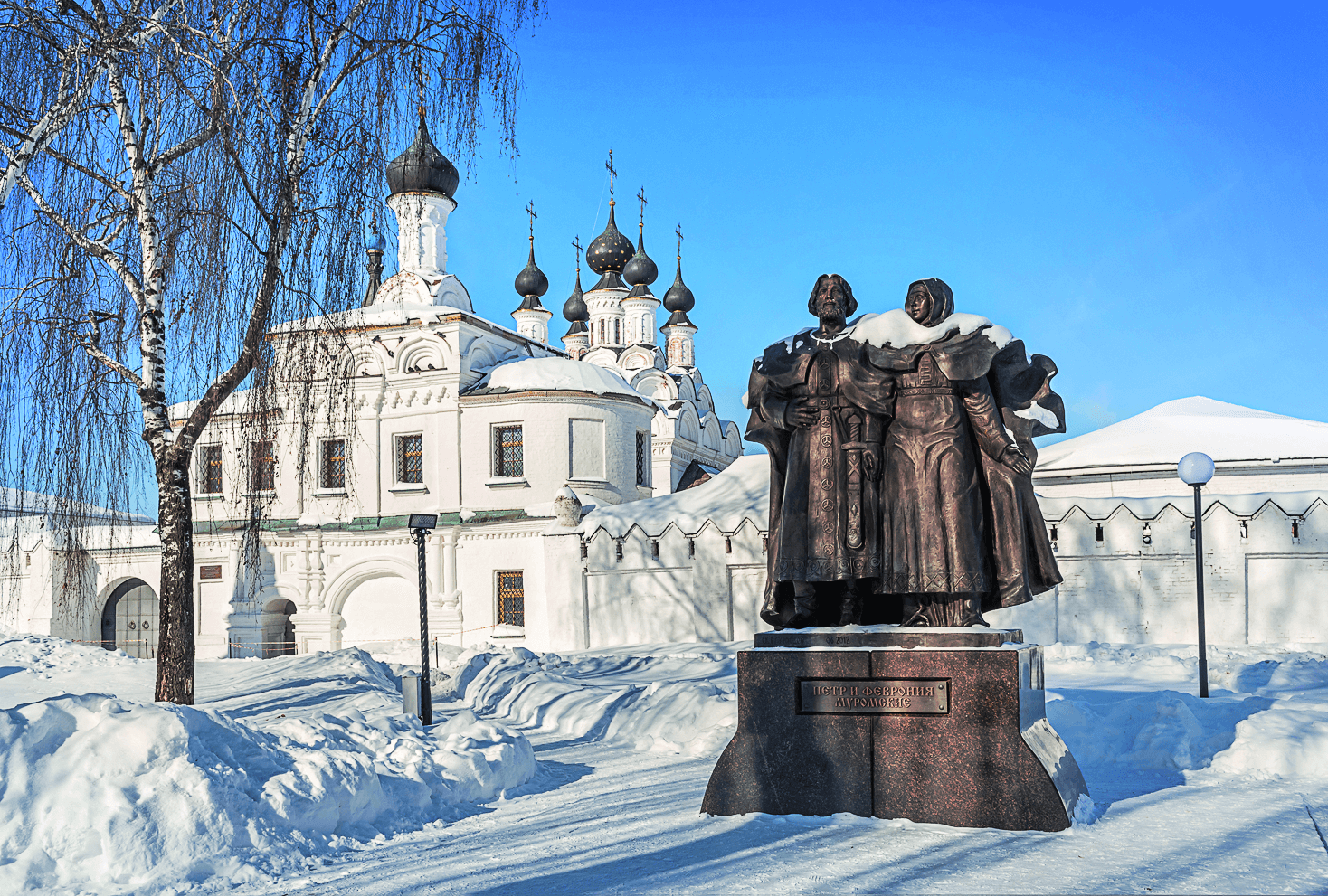

О ранней истории Мурома известно очень мало. В ней присутствуют такие полумифические персонажи, как князь Константин, будто бы утвердивший тут (в XII веке!) православие и за это канонизированный, и самые почитаемые местные святые – князь Петр и его мудрая жена Феврония. Связать эти фигуры с какими-то историческими прототипами затруднительно, но еще в 1553 году Иван Грозный воздвиг над их мощами Рождественский собор. А уже в наше время, в 2012-м, в городе появился памятник благоверным супругам – это лишний раз доказывает, что муромляне (так называют местных жителей), будучи людьми вполне современными, чтут старинные легенды и предания.

Форпост на границе

Первым муромским князем стал еще один святой – сын крестителя Владимира Глеб, убитый вероломным братом Святополком. Но самостоятельное княжество появилось здесь только век спустя, в 1127 году. Оно находилось на восточной окраине Руси и охраняло ее от врагов, грозящих нападением из-за Оки. На крутом речном берегу, где когда-то возвышался деревянный Муромский кремль, теперь раскинулся парк культуры и отдыха, он же Окский сад – любимое место отдыха горожан. В 1999-м парк украсил памятник Илье Муромцу, созданный скульптором Вячеславом Клыковым, – дань уважения самому знаменитому уроженцу Муромской земли. Сведения о нем в Московском государстве появляются лишь в XVII веке, однако предположение о тождестве киево-печерского святого и легендарного богатыря не лишено основания.

Согласно былинному эпосу, «старый казак» Муромец родился в Карачарове – селе к югу от Мурома, а ныне микрорайоне в его границах. Никаких подтверждений этому нет, но горожане считают богатыря своим земляком и родней живущего здесь семейства Гущиных, представители которого отличались выдающейся физической силой. Туристы могут увидеть место, где, по преданию, появился на свет Илья (сейчас тут располагается дом Гущиных и установлена мемориальная доска), а также Троицкую церковь – по легенде, он лично возвел ее, используя дубовые стволы. В 1998 году в честь великого воина, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре, в Муроме был освящен храм.

Под ударами кочевников Муромское княжество ослабло, уступив первенство соседней Рязани. Дотла разоренное Батыем, оно еще полтора века сохраняло самостоятельность, но в 1392 году было окончательно присоединено к Москве. В дальнейшем Муром развивался как важный форпост на юго-востоке крепнущего Русского государства. Уцелев во времена Смуты, в декабре 1615-го пережил набег польского отряда Александра Лисовского, был разграблен и частично сожжен, но гарнизон сумел его отстоять – с тех пор город никогда больше не сталкивался с внешней угрозой и расцвел как купеческий и ремесленный центр. Уже в 1637 году в Муроме насчитывалось свыше 200 лавок. Для царского стола в Москву посылали «красную рыбу» – тогда так называли не лососевых, а вяленый балык из рыбы, которая в изобилии водилась в Оке. Ценили в столице и искусных муромских кожевников и кузнецов: например, некоего Максима специально выписали отсюда в Оружейный приказ.

Город гордился своими храмами и иконами: в местном историко-художественном музее хранится древний образ Николая Чудотворца, созданный здесь на рубеже XIII–XIV веков. В муромском Никола-Набережном храме покоятся мощи святой Иулиании Лазаревской и ее чудотворная икона. Благочестивую сироту в 16 лет выдали за богатого дворянина Георгия Осорьина (Осоргина). В годы страшного голода при царе Борисе Годунове супруги потратили все состояние на неимущих, а Иулиания лично пекла хлеб из лебеды, который, как гласит молва, обретал сладкий вкус. После кончины в 1604 году праведница была погребена в Лазаревской церкви. Могила стала местом многочисленных чудесных исцелений. Однако общецерковное почитание Иулиании установилось только в 1970-х, когда ее мощи находились в Муромском краеведческом музее. Позже они были возвращены Церкви.

Вид на Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии Муромских

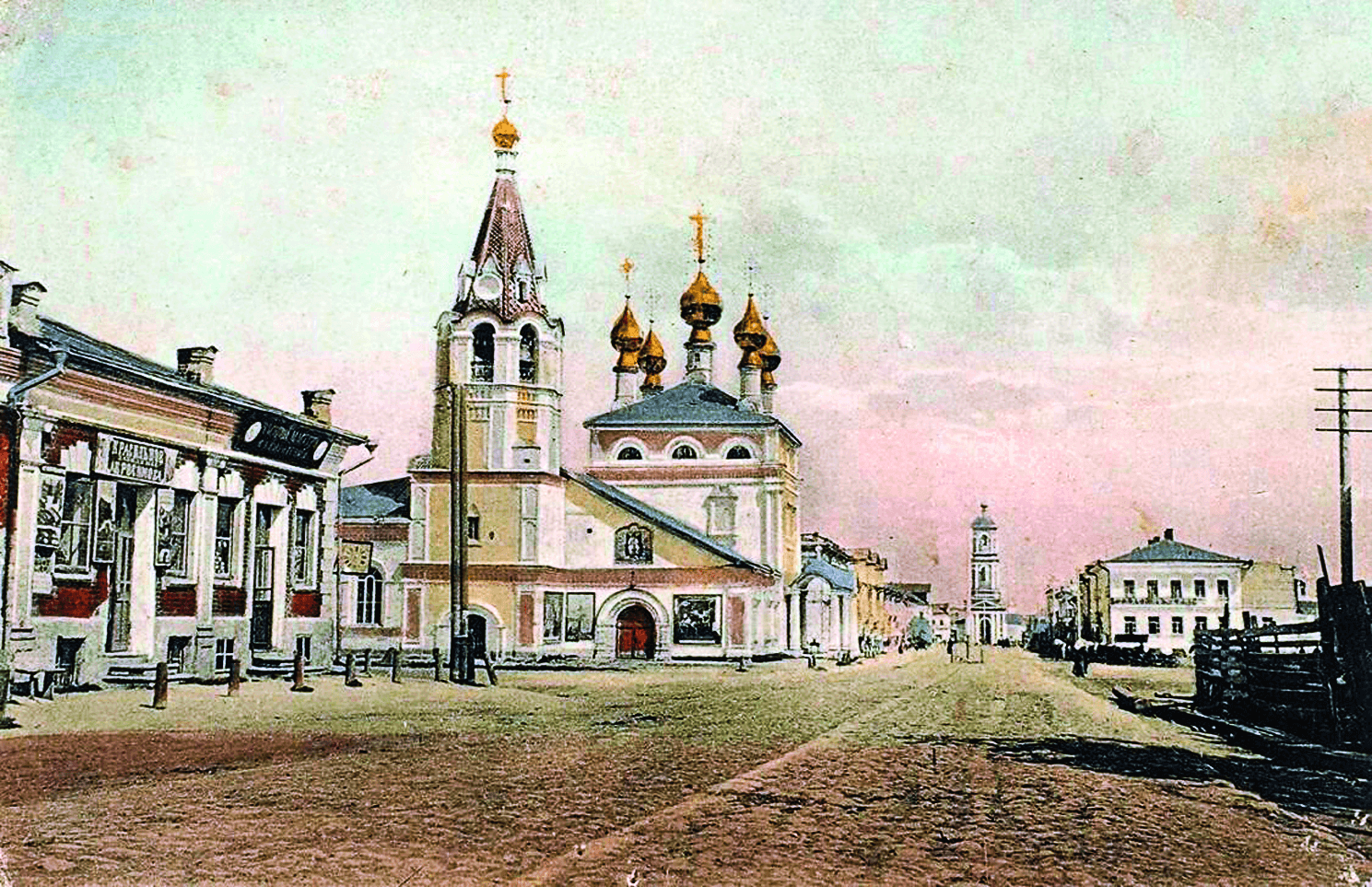

Московская улица. 1909–1910 годы

Памятник Илье Муромцу в Окском парке. Скульптор В.М. Клыков. 1999 год

Уездный город

Получив в 1778 году статус уездного города Владимирской губернии, Муром вскоре пережил опустошительный пожар, который уничтожил всю деревянную застройку. Город был восстановлен по генеральному плану, разработанному еще до трагедии, его разделили на строго прямоугольные кварталы. В 1781-м Екатерина II утвердила первый муромский герб: в верхней части размещался владимирский золотой лев на красном фоне, в нижней – три калача, «которыми сей город отменно славится», на голубом фоне. Этот герб просуществовал до революции, а в 2004 году был возрожден в том же виде.

В XVIII веке здесь активно развивалось полотняное дело, сильно потеснившее традиционное для Мурома кожевенное. Объем производства ткани достигал сотен тысяч, а потом и миллионов метров в год. В XIX столетии образовались новые крупные мануфактуры, а в 1887-м заработал первый сталелитейный завод. Процветанию города способствовало возникновение новых транспортных артерий. В 1858-м на Оке появилось регулярное пароходное сообщение, в 1880-м Муром был соединен с Москвой железнодорожной линией из Коврова, а в 1912-м стал частью еще одной стальной магистрали – Московско-Казанской, которая уже напрямую связала город с Первопрестольной. Здание вокзала, выполненное в неорусском стиле, сохранилось до сих пор и по праву считается одной из главных муромских достопримечательностей.

Многое сделали для Мурома богатые купцы, а избранный в 1863 году городским головой Алексей Ермаков оказался его подлинным благодетелем. На свои средства он выстроил водонапорную башню, детский приют, телеграф и даже первый в городе театр. Славился и род купцов Зворыкиных, владевших в Муроме пароходством и чугунолитейным заводом. Один из них, Кузьма Дмитриевич, возвел в центре, на нынешней Первомайской улице, трехэтажный особняк, где в 1889 году родился его правнук – изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. В 1918-м особняк был передан краеведческому музею (сегодня там находится Муромский историко-художественный музей), а год спустя Зворыкин-младший эмигрировал в США, где и обрел всемирную славу. В Муроме он побывал в 1967-м как турист и даже посетил родной дом, у стен которого в 2013 году ему был установлен памятник работы скульптора Павла Щелова.

Герб города Мурома, утвержденный в 1781 году

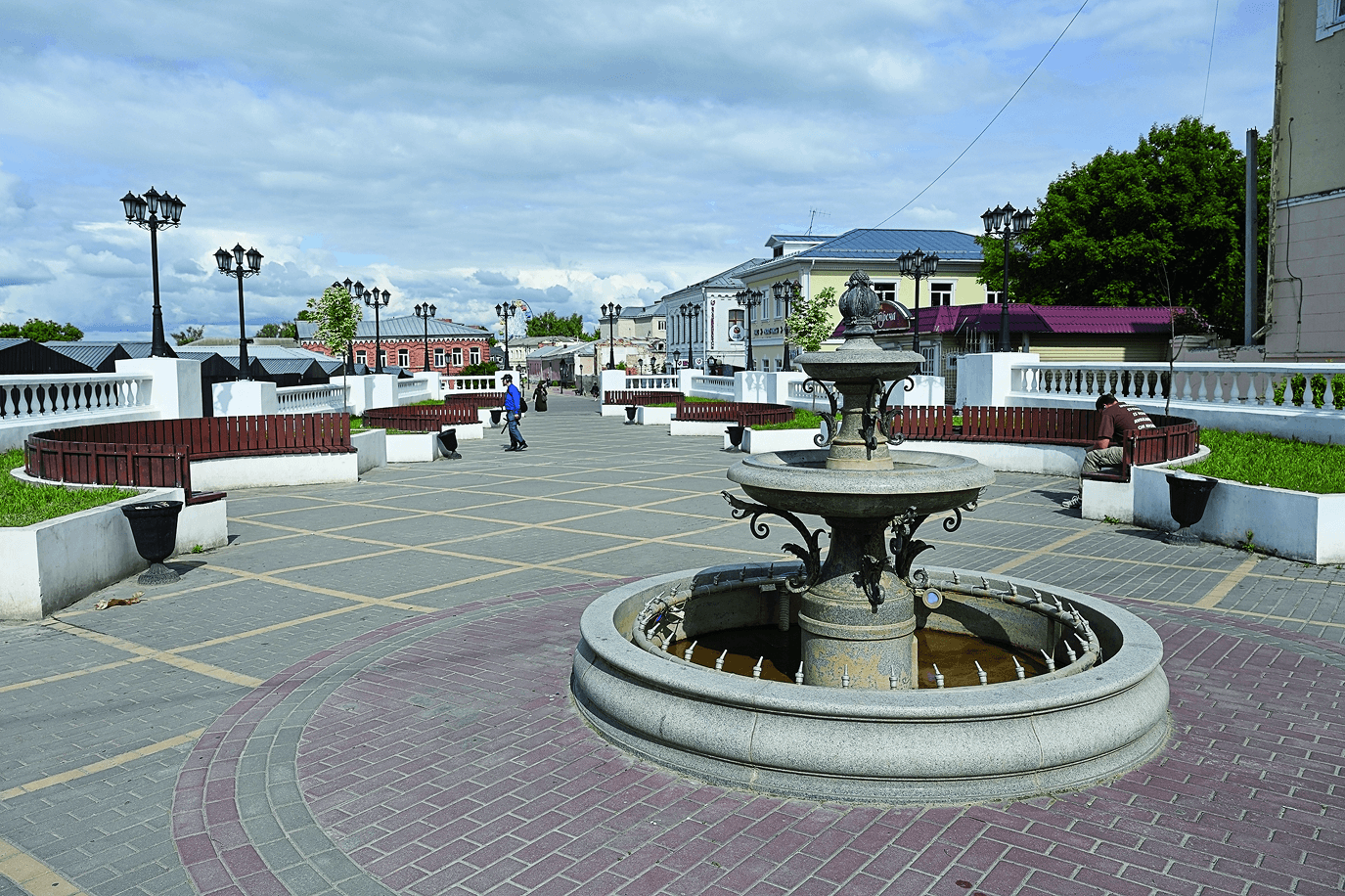

Пешеходная зона на Советской улице между улицами Первомайской и Ленина

Памятник «отцу телевидения» Владимиру Зворыкину у его родного дома, где теперь располагается Муромский историко-художественный музей. Скульптор П. Щелов. 2013 год

Советские годы

8 июля 1918-го, через восемь месяцев после установления в Муроме советской власти, вспыхнуло восстание, которое организовал ярый противник большевиков Борис Савинков. Возглавивший военные силы мятежников полковник Николай Сахаров смог захватить город, но уже 10 июля выступление было подавлено. Многих его участников расстреляли, однако Сахаров с Савинковым успели бежать.

С возвращением мирной жизни в Муроме начала бурно развиваться промышленность. На базе железнодорожных мастерских в 1926 году был создан Паровозоремонтный завод имени Ф.Э. Дзержинского, существующий до сих пор: он не только сохранился (ныне это ОАО «Муромтепловоз»), но и расширился, освоив выпуск военной и пожарной техники. В первые пятилетки в городе появилось электричество, открылись педагогическое и медицинское училища, действовали театр и Дом культуры железнодорожников.

Во время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 30 тыс. горожан, 8 тыс. из них погибли. Муром помнит своих героев. Здесь несколько лет жил и работал летчик Николай Гастелло, в 1941-м направивший свой горящий самолет на врага. Доблестно проявил себя и Виктор Бударагин, который прошел всю войну во флотской бомбардировочной авиации, совершив более 300 боевых вылетов. Памятны землякам подвиги гвардии старшины Николая Королева – комсорга десантного батальона, отличившегося при форсировании Днепра. Позже фашистская пуля настигла его под Житомиром. Все трое стали Героями Советского Союза, этого высокого звания были удостоены еще 24 жителя Мурома.

В годы лихолетья горожане трудились на специально организованных воскресниках, перечисляя заработанные деньги (всего около 460 млн рублей) государству. В 1942-м железнодорожники Муромского узла по собственному почину построили и передали в дар фронту бронепоезд. Официально он именовался «За Родину», но среди муромлян закрепилось другое название, данное ему самими рабочими, – «Илья Муромец». Впоследствии этот бронепоезд участвовал в освобождении Варшавы и дошел до Одера без единой пробоины. В наши дни о героизме советского народа напоминает мемориал Победы, открытый в Муроме в 1970 году на площади, также получившей имя Победы.

После войны в городе появились новые промышленные предприятия, в том числе Муромский радиозавод (создан в 1947 году), производивший как военное оборудование, так и автомобильные радиоприемники и магнитолы. Завод радиоизмерительных приборов, в свою очередь, специализировался на бытовых приемниках и радиолах «Юность», «Эстрада», «Ода». Машиностроительный завод имени Серго Орджоникидзе (ныне АО «ПО Муроммашзавод»), история которого восходит к основанному в 1887-м предприятию инженера Павла Валенкова, с конца 1950-х изготавливал холодильники марки «Ока». Город активно застраивался, его полностью газифицировали. Если в 1917 году в Муроме жили 19 тыс. человек, то в 1987-м – 124 тыс.

Бывший дом известного муромского юриста Сергея Русакова, построенный в 1890 году. Улица Льва Толстого (бывшая Касимовская), 27

Проводы на фронт бронепоезда «Илья Муромец», который в 1942–1945 годах с боями прошел путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере. Февраль 1942 года

Муромский вантовый мост через реку Оку связывает Владимирскую и Нижегородскую области (возведен в 2009 году)

Памятник Николаю Гастелло. Скульптор А.О. Бембель. 1964 год

Память столетий

Сегодня Муром, несмотря на все сложности постсоветского периода, остается важным промышленным центром, хотя туризм играет все большую роль в его экономике. Прекрасно сохранившийся исторический центр города ежегодно привлекает растущий поток путешественников.

Взгляд туриста прежде всего притягивают старинные храмы – их здесь более 30, и почти все находятся в шаговой доступности от центра. Величественный Рождественский собор был разрушен большевиками в 1939 году, однако хранившиеся там мощи Петра и Февронии уцелели и теперь покоятся в Свято-Троицком соборе одноименного женского монастыря. Этот белокаменный храм, возведенный в 1643-м, особенно интересен поясами цветных изразцов, сочетающихся с красными и желтыми столбиками и розетками, его узорочье, пожалуй, самое пышное в Муроме. В 1923 году обитель закрыли, и только в 1991-м туда вернулись монахини.

В Муроме имеются и другие монастыри, самый старый из которых, мужской Спасо-Преображенский (Спас на Бору), основан в XI веке. Он считается древнейшим на территории России. В 1918 году его закрыли, позже здесь находилась воинская часть. В 1995-м монашеская жизнь в нем возобновилась. Сооруженный в 1553 году Благовещенский мужской монастырь стоит, по преданию, на месте первой в Муроме деревянной церкви, которую воздвиг святой князь Константин. В 1919-м обитель также была закрыта, но ее собор оставался единственным местным храмом, работавшим в советское время. В 1991 году монастырь возродился. Кафедральным сейчас является построенный в 1729-м собор Вознесения Господня на Московской улице, в эпоху СССР там располагалась школа.

Сразу несколько старинных зданий города заняты коллекциями историко-художественного музея, которому особняк Зворыкиных давно уже мал. В бывшей городской управе нашла приют художественная галерея, а выставочный центр с 2000 года разместился в бывшем доме купцов Голубевых, там демонстрируются временные экспозиции. В 2014-м музей получил в свое распоряжение здание торгово-промышленного банка, куда после переезда перенесли основные фонды. Одним из значимых архитектурных памятников являются Торговые ряды на площади, ныне носящей имя 1100-летия Мурома. Построенные в первой половине XIX века, они и по сей день остаются оживленным торговым центром, а в прошлом, наряду с самим городом, служили живописными декорациями для съемок таких известных кинолент, как «Невеста» (по Антону Чехову), «В огне брода нет», «Восхождение».

Еще одна достопримечательность – те самые калачи, что красуются на городском гербе. Уже в 1566 году в описании Мурома воевода Дмитрий Бутурлин упоминал Калачную улицу, а в 1772-м ученый Логин Бакмейстер сообщал, что муромляне «пекут из пшеничной муки калачи на продажу в другие города и места». До сих пор все, кто пробовал эти калачи, отмечают их отменный вкус и особую величину. В 2012 году впервые провели праздник муромского калача и открыли памятник этому булочному изделию. Что ж, это неплохой способ привлечения туристов, но древнему Мурому и без калачей есть чем влюбить в себя и приезжих, и самих горожан, искренне гордящихся тем, что они живут в городе богатыря Ильи.

Памятник святым Петру и Февронии Муромским на площади Крестьянина (бывшей Троицкой). Скульптор В.А. Суровцев. 2012 год

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ

История в памятниках Мурома тесно переплетена с легендами

Спасо-Преображенский монастырь. Середина XVI века. Улица Лакина, 1а

Воскресенский монастырь. XVI век. Июльский переулок, 1а

Часовня и источник святого преподобного Илии Муромца. Микрорайон Карачарово, у пересечения улиц Красина и Приокской

Усадьба Уваровых. Конец XVIII века. Улица Кирова, 2

Бывший дом купцов Голубевых, ныне Выставочный центр Муромского историко-художественного музея. XIX век. Московская улица, 13

Былинный камень при въезде в город со стороны Владимира. Установлен в 1967 году

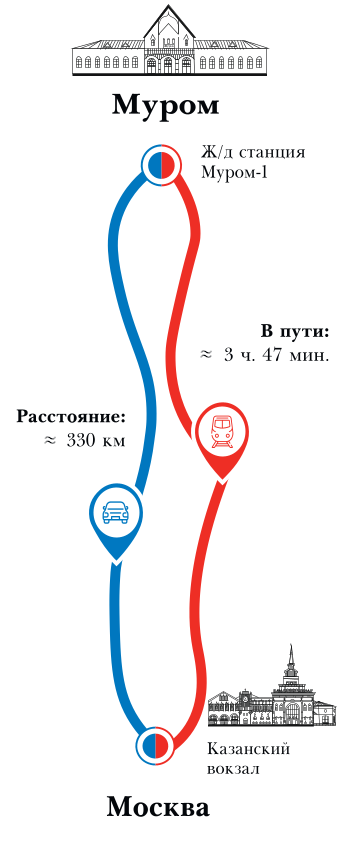

КАК ДОБРАТЬСЯ

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Епанчин А.А. Топонимика Мурома и его окрестностей. Муром, 2001

Чернышев В.Я. Муром: Исторический очерк-путеводитель. Муром, 2012

Константин Вершинин, кандидат исторических наук

.png)