Война двух Корей

№132 декабрь 2025

Военные действия на Корейском полуострове продолжались три года – с 1950-го по 1953-й – и завершились перемирием, которое длится по сей день. Об этой малоизвестной войне «Историку» рассказал заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Александр Соловьев

Беседовал Олег Назаров

Александр Соловьев

После окончания Второй мировой войны и изгнания японских оккупантов разделительную линию на Корейском полуострове между советской и американской оккупационными зонами провели по 38-й параллели. В 1945-м никто не предполагал, что она будет границей между двумя Кореями и через 80 лет. Впрочем, едва ли стоит удивляться, что в обеих частях страны США и СССР способствовали приходу к власти близких им политиков. 15 августа 1948 года под американским крылом была образована Республика Корея (РК) со столицей в Сеуле. В Пхеньяне, заручившись поддержкой Советского Союза, ответили симметрично: 9 сентября была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Новоиспеченные государства изначально были враждебными в идеологическом и политическом плане.

Причины конфликта

– Из-за чего началась корейская война?

– Ключевой причиной стало стремление двух корейских государств, подогреваемое личными амбициями их лидеров, утвердиться в качестве единственной легитимной власти на Корейском полуострове. К 1948 году на юге страны сформировались мощные правонационалистические, а на севере – левонационалистические силы. Лидеры обеих Корей – Ли Сын Ман и Ким Ир Сен – были властными, жесткими и бескомпромиссными политиками. Оба являлись активными участниками корейского национально-освободительного движения и убежденными сторонниками силового сценария, поэтому поводов для войны они давали друг другу предостаточно. Были и внешние причины. Корейский вопрос оказался в поле зрения великих держав еще в годы Второй мировой войны, что привело к разделению полуострова на сферы влияния СССР и США. Судя по воспоминаниям американских офицеров Дина Раска (будущего госсекретаря США) и Чарльза Боунстила, которые тогда мало что знали о Корее, разделительную линию по 38-й параллели в августе 1945 года провели в спешке, готовясь к заседанию Координационного комитета. Именно этот орган должен был предложить Иосифу Сталину порядок приема капитуляции японских войск на полуострове. Таким образом, помимо «внутрикорейских» противоречий одной из причин войны стало нарастание напряженности между двумя сверхдержавами – СССР и США, олицетворявшими две противоборствующие политические системы.

– Насколько важным для великих держав с геополитической точки зрения был конфликт между КНДР и Республикой Корея?

– Основное противостояние двух сверхдержав разворачивалось в Европе, которая все еще считалась центром мировой политики. Корея же оставалась глубоким захолустьем. Гораздо больше Вашингтон и Москву волновали итоги гражданской войны в Китае и роль послевоенного Китая в устройстве миропорядка. Назревавший конфликт в Корее воспринимался как гражданская война на задворках мира, которая ни на что сильно не повлияет. В 1950 году истинного масштаба грядущего противостояния никто не осознавал. Великие державы не сомневались, что в случае войны победу одержит их протеже, – во всяком случае, Сеул и Пхеньян сделали все, чтобы поддерживать это убеждение.

Накануне войны и Юг, и Север были абсолютно уверены в своем превосходстве и победе. Но армия северян существенно превосходила южнокорейскую и численно, и организационно, и материально-технически. Фактически весь боевой опыт южнокорейских сил сводился к борьбе с просеверокорейским подпольем, на чью помощь Пхеньян рассчитывал в предстоящей войне.

– В Москве знали о готовящемся вторжении?

– Безусловно. Без благословения и твердой уверенности в поддержке со стороны Сталина и председателя КНР Мао Цзэдуна вряд ли Ким Ир Сен решился бы начать войну. Пекин заранее подготовил и перевел в состав Корейской народной армии (КНА) две дивизии Народно-освободительной армии Китая, состоявшие из этнических корейцев.

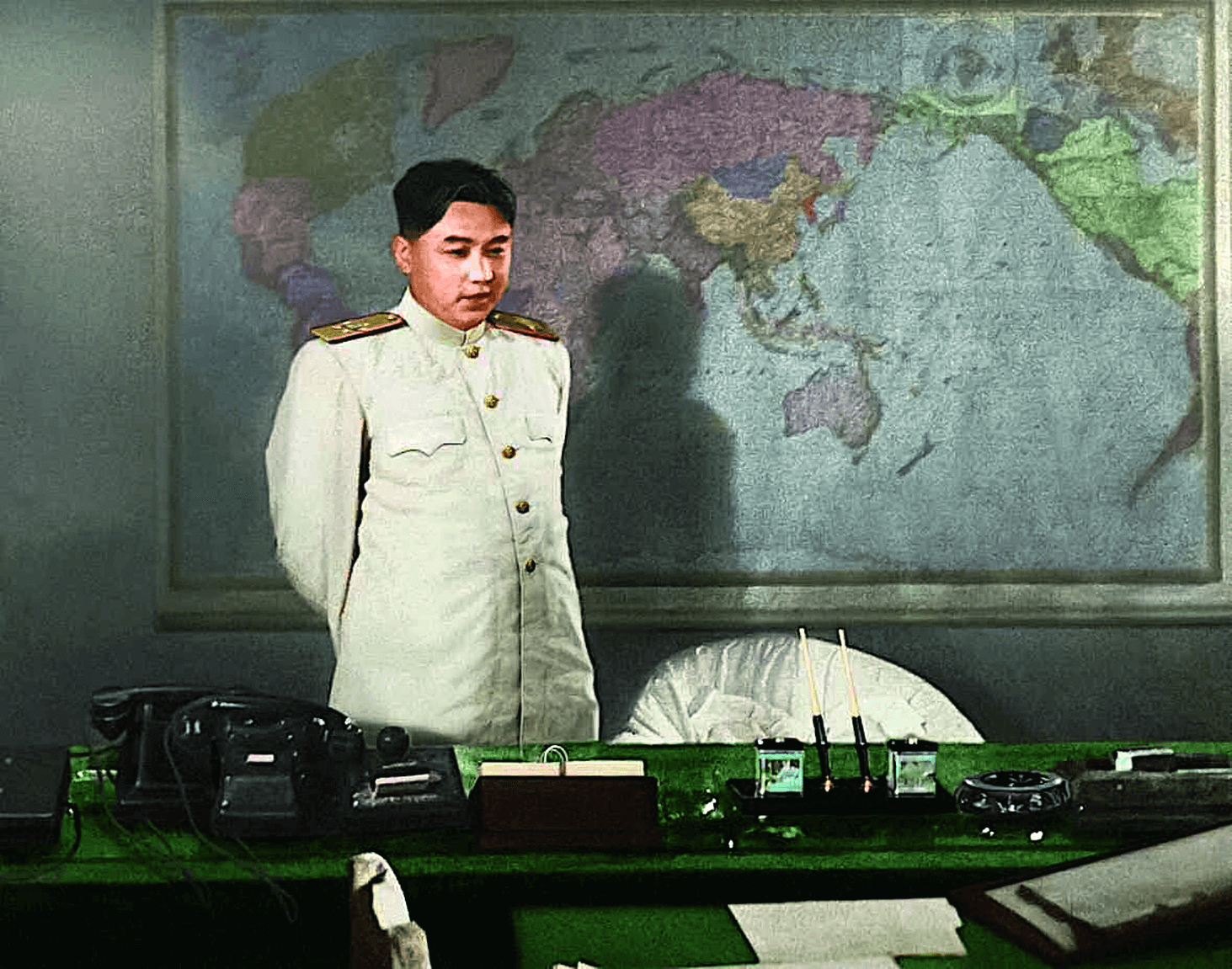

Председатель кабинета министров КНДР Ким Ир Сен. Июль 1953 года

Маятник войны

– В начале конфликта большие территории переходили из рук в руки. Почему военные действия были такими динамичными?

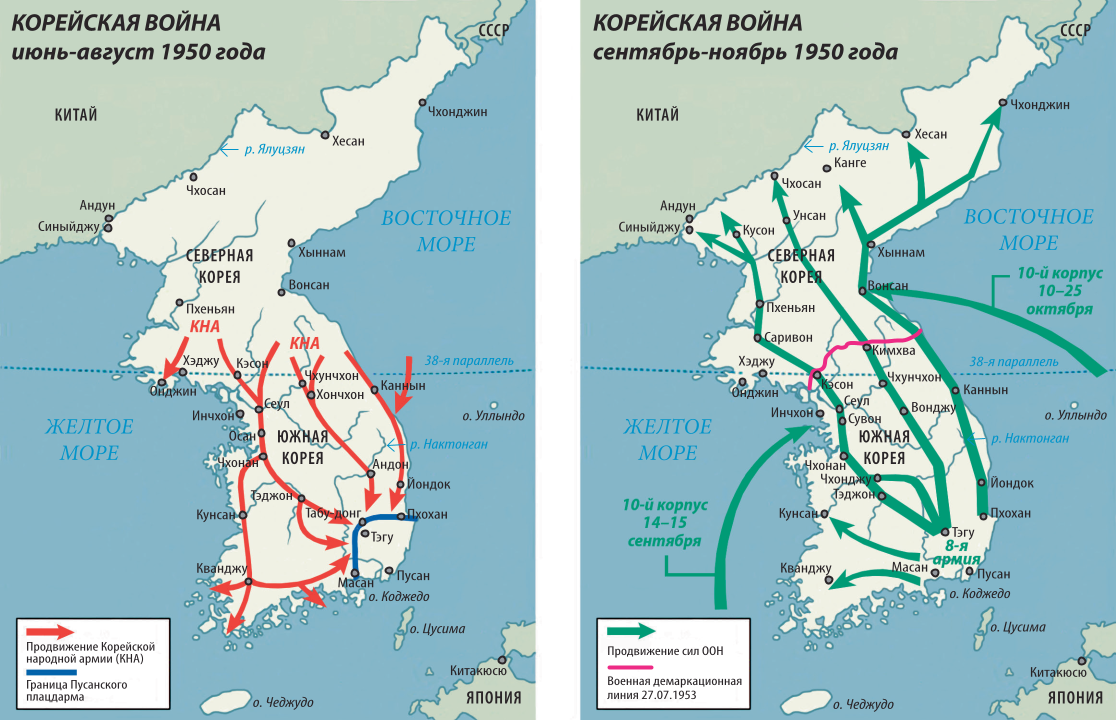

– Сначала сработала комбинация двух факторов – неожиданности нападения и значительного превосходства войск КНДР в численном составе и боевой технике. Вторжение началось в выходной день. Ли Сын Ман и президент США Гарри Трумэн узнали о нем с опозданием, поскольку оба находились за городом. Армия северян катком прошлась по территории Южной Кореи. Дислоцированные там небольшие контингенты американских войск и военные РК не смогли оказать существенного сопротивления. Сеул взяли с ходу. Горожане встречали войска КНДР с энтузиазмом. Наступление удалось остановить на самом юге Корейского полуострова, где образовался Пусанский плацдарм. Туда стали стягиваться соединения, которые быстро наступавшие северяне оставили в тылу. Затем в действие под флагом ООН вступили войска миротворческой миссии, которыми командовал американский генерал Дуглас Макартур.

– Как США смогли получить одобрение ООН на интервенцию в Корею?

– В то время Советский Союз пытался решить стратегическую задачу – добиться передачи мандата постоянного члена Совета Безопасности ООН от Китайской Республики (Тайваня) в пользу КНР. В тот период этим островным государством руководил ярый антикоммунист, лидер партии Гоминьдан Чан Кайши. Для этого Москва выбрала тактику бойкотирования заседаний Совбеза ООН. Советский представитель отсутствовал на четырех заседаниях подряд, на которых последовательно были приняты резолюции СБ ООН с 82-й по 85-ю. Эти документы определили КНДР агрессором, санкционировали направление миротворческой миссии ООН для оказания военной помощи Сеулу, а командование ею фактически перешло в руки США. Так Соединенные Штаты и их союзники получили возможность воевать в Корее под флагом ООН. В операции по «восстановлению международного мира и безопасности в регионе» участвовало около 20 государств. Основная тяжесть ведения боевых действий легла на США, Южную Корею и Великобританию. Крупные соединения направили Австралия и Турция.

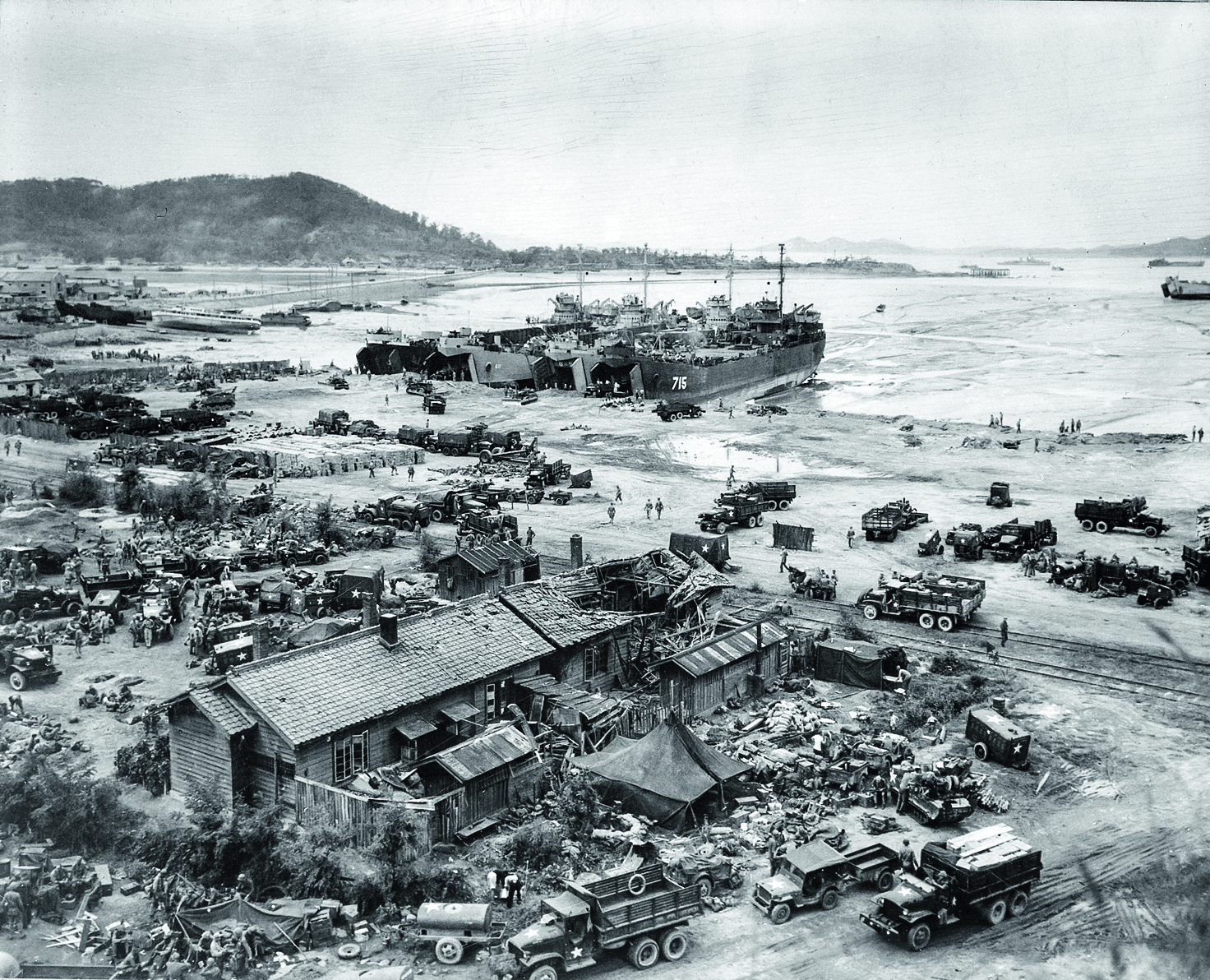

После вступления Соединенных Штатов в войну маятник качнулся в обратную сторону – на север. 15 сентября в порту Инчхон началась высадка американских войск, ставшая полной неожиданностью для руководителей КНДР, СССР и КНР. Они не ожидали столь быстрой реакции и такой боевой мощи. В Инчхонской десантной операции участвовали 257 кораблей США, Южной Кореи, Великобритании, Канады, Франции, Австралии и Новой Зеландии. После высадки американцев действовавшая южнее 2-я армия КНДР была отрезана, и ее солдатам пришлось пробиваться на север по горам. Объединенные силы миротворческой миссии и южнокорейской армии, продвигаясь на север, быстро отвоевали потерянные территории и перешли 38-ю параллель, что, вообще-то, формально выходило за пределы миротворческого мандата ООН. 16 октября они оказались на подступах к Пхеньяну и за три дня преодолели оборонительные линии. 20 октября американские и южнокорейские войска взяли столицу КНДР, в итоге отбросив противника до границы с Китаем.

Высадка и разгрузка американских войск в порту Инчхон. 15 сентября 1950 года

– Значит ли это, что возникла угроза полного захвата полуострова американскими и южнокорейскими войсками?

– Совершенно верно. В этой ситуации 25 октября на помощь КНДР пришли войска КНР, именовавшиеся «китайскими добровольцами». Такой поворот событий стал неожиданностью уже для американцев и их союзников. Они не ожидали, что Китай вступит в войну, да еще с такой силой: на фронт было отправлено около 240 тыс. человек, которые стали продвигаться на юг. Конечно, в технике, артиллерии и авиации миротворцы ООН имели значительное преимущество. Они пытались разбомбить коммуникации наступавших. Однако вскоре выяснилось, что разрушать особенно нечего: северяне и китайцы осуществляли доставки оружия и боеприпасов с помощью своих ног и осликов. Американские летчики докладывали, что не понимают, по каким целям следует наносить удары. В ходе зимних боев китайцам удалось оттеснить противника южнее 38-й параллели. Сеул снова был взят.

Динамичные перемещения по Корейскому полуострову завершились к концу первого года войны. С этого времени подвижки линии фронта в ту и другую сторону составляли 5–10 км. Порой она и вовсе не менялась. Переговоры о перемирии начались еще в июле 1951-го, а первые дипломатические взаимодействия между СССР и США по урегулированию кризиса – годом ранее.

Помощь СССР

– Какой была советская помощь Пхеньяну?

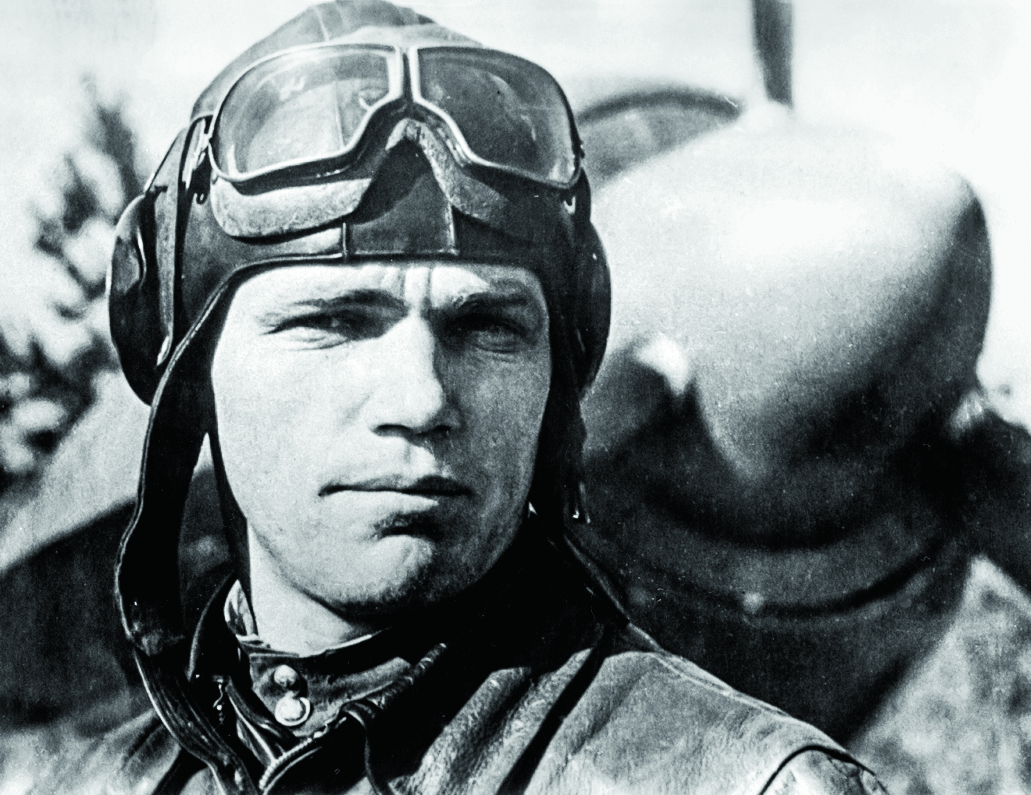

– СССР оказывал КНДР военно-техническую, экономическую, политическую и разведывательно-информационную поддержку. Если в 1949 году общая сумма военных поставок составила 249,9 млн валютных рублей, то в 1950-м она достигла 869,6 млн. Советские военные советники участвовали в подготовке северокорейских военнослужащих и разработке оперативных планов. Когда в октябре 1950 года КНДР оказалась на грани разгрома, советское руководство приняло решение о прямой военной поддержке с воздуха. 14 ноября в Маньчжурии был сформирован 64-й истребительный авиационный корпус ВВС СССР, задачей которого стало обеспечение «воздушного зонта» над территорией КНДР. Советские летчики сражались с американцами.

Трижды Герой Советского Союза, летчик-истребитель Иван Кожедуб. Во время корейской войны командовал 324-й истребительной авиационной дивизией.

– Согласно воспоминаниям военнослужащих СССР, они носили китайскую форму. Почему Советский Союз действовал в Корее «под чужим флагом»?

– Прямое участие СССР в войне под собственным флагом не только могло привести к масштабированию конфликта до глобального уровня, но и стало бы демонстративным нарушением резолюций ООН. Участие Китая на стороне КНДР уже было осуждено международным сообществом – КНР признали агрессивной стороной. Возможно, советское руководство опасалось и негативных последствий для самого Совбеза ООН. Прямо не вступив в войну, СССР не считался ее участником. Со стороны Москвы это было мудрым решением.

Источник: Российско-корейские отношения в формате параллельной истории / Под ред. А.В. Торкунова и К. Хакчуна. М., 2022

Прямо не вступив в войну, СССР не считался ее участником. Со стороны Москвы это было мудрым решением

– Готов ли был Сталин пойти на эскалацию конфликта?

– Масштаб возможной эскалации, на которую он был готов пойти, до сих пор остается предметом дискуссий. Наблюдая за развитием событий в Корее, Сталин сконцентрировался на том, чтобы минимизировать стратегические риски для Советского Союза. По мере развития конфликта он осознавал его возрастающее значение как для региона, так и для глобального противостояния держав. Возможно, замороженный характер войны в какой-то мере отвечал его стратегическому видению. Повторюсь, главным призом оставалась Европа, а не Восточная Азия и Дальний Восток. Скорее всего, генсек склонялся к тому, чтобы завершить войну. Во всяком случае, нет свидетельств, что он подталкивал КНДР и КНР к новым наступательным действиям для достижения победы.

– Что изменилось в позиции Москвы после смерти Сталина?

– Новое советское руководство столкнулось с ключевой задачей – обеспечением преемственности власти. Лидерам стало не до войны в Корее. К тому моменту она продолжалась уже третий год, вызвав значительную усталость. Впрочем, эта усталость наблюдалась и в США, и в войсках ООН, которые не понимали, что они делают в Корее. Поскольку ни одна из сторон не видела реальных перспектив победы, идея остановиться на 38-й параллели и возродить классический status quo ante – границу, существовавшую до начала войны, – набирала популярность.

Ядерный аргумент

– Главнокомандующий войсками ООН генерал Макартур предлагал руководству США применить против КНДР ядерное оружие…

– Такое предлагал не только он. Макартур мыслил категориями абсолютной победы. Перед глазами американских военных стоял пример успешного завершения войны с Японией. Вопрос о ядерном ударе рассматривался практически сразу после начала корейской войны. Макартур предложил применить атомную бомбу после вступления в войну КНР. В конце 1950 года Трумэн публично допустил такую возможность. Однако возник вопрос: куда сбрасывать бомбу? Американская доктрина предусматривала применение атомного оружия против крупных военно-промышленных и логистических центров, а также значительных скоплений войск противника. Но бомбардировка непосредственно по линии соприкосновения войск стала бы ударом по своим. Крупных же военно-промышленных и логистических центров в КНДР не было. Так куда бить?

Президент США Гарри Трумэн (справа) и генерал Дуглас Макартур (слева) во время конференции на острове Уэйк. Октябрь 1950 года

– Был еще Китай…

– После вступления в войну КНР рассматривалась возможность ударов по мостам через реку Амноккан (Ялуцзян), которые использовались для переброски и снабжения китайских войск в КНДР. Макартур предложил бомбить по электростанциям в Маньчжурии с целью нанесения существенного урона китайскому ВПК. Но Трумэн понимал, что любой ядерный удар по Северо-Восточному Китаю может зацепить и территорию Советского Союза, не говоря уже о риске полномасштабного конфликта с Китаем, который сам по себе также вынудил бы СССР к полноценному вмешательству. А это прямая угроза третьей мировой. Госсекретарь Дин Ачесон и другие американские дипломаты решительно выступали против применения ядерного оружия.

Одним из неожиданных итогов корейской войны, кстати, стал маккартизм. Наряду с сенатором Джозефом Маккарти еще одним духовным отцом этого движения был его большой друг Макартур. Он обвинял Ачесона и других дипломатов в том, что они не дали ему одержать победу в корейской войне. По его словам, за спиной американских дипломатов якобы стояли пробравшиеся в Госдепартамент коммунисты.

– Почему в апреле 1951 года Макартура отправили в отставку?

– Он не считался с потерями и был упертым в стремлении во что бы то ни стало разгромить КНДР. Был чрезвычайно самонадеянным человеком и плохим политиком. Кроме того, Макартур не мог допустить мысли, что проиграет. Это было личное. Генерал позволял себе публично оспаривать решения высшего военного командования и самого Трумэна, а в декабре 1950 года даже угрожал ему импичментом. Фактически он давал понять, что стратегическое решение о применении ядерного оружия должен принимать не президент, а командующий группировкой войск. Требовал организовать десант гоминьдановцев на материк. По сути, он желал полномасштабного «крестового похода» против коммунизма в Азии. В итоге всем надоел. Но основной причиной было, конечно, неповиновение высшему командованию.

– Существует мнение, что американцы, угрожая ядерным оружием, но не желая его применять, подтолкнули таким образом Кремль к переговорам. Так ли это?

– Эта точка зрения достаточно широко распространена, прежде всего среди западных исследователей корейской войны. Насколько мне известно, не существует достоверных документальных подтверждений данной версии. Безусловно, угроза применения американцами атомного оружия учитывалась в Москве, но я не думаю, что она стала главной причиной подписания перемирия. В период переговоров появилась информация о якобы успешном испытании американцами тактического ядерного оружия и оснащении им артиллерийских снарядов – и это послужило дополнительным аргументом. Мне этот довод кажется сомнительным. Но даже если так, вряд ли это могло стать сдерживающим фактором для Китая. Сам факт возможной эскалации конфликта должен был пугать больше.

Первая попытка заключить перемирие была торпедирована, во-первых, Китаем, который на тот момент еще не утратил надежд на победу. Во-вторых, ключевым препятствием стал вопрос о судьбе военнопленных: не все из них хотели возвращаться в КНР и КНДР. Эта проблема оказалась болезненной для всех сторон. Для Соединенных Штатов – из-за памяти о судьбе выданных СССР военнопленных и казаков, служивших гитлеровской Германии: в Вашингтоне не хотели повторения той истории. Для руководства КНДР и КНР вопрос тоже был весьма чувствительным.

– Непримиримую позицию занимал и президент Южной Кореи. Почему?

– Ли Сын Ман был ярым антикоммунистом и считал, что война должна завершиться победой Южной Кореи. Любой иной исход означал бы для него и личное, и политическое поражение. Зная настроения в корейском обществе, он понимал, что удержаться у власти сможет только при помощи силы. Да и опасался лишиться поддержки США.

Долгое перемирие

– В ноябре 1952 года президентом США стал Дуайт Эйзенхауэр. Как смена власти отразилась на позиции Вашингтона?

– Эйзенхауэр шел на выборы как человек, способный завершить войну в Корее. А Трумэну все чаще ставили в укор, что где-то далеко от США непонятно зачем гибнут американцы. Накопившаяся в обществе усталость от войны давала о себе знать.

– Одна из малоизвестных страниц истории – готовность Эйзенхауэра, в случае если Ли Сын Ман попытается сорвать мирные инициативы США, арестовать президента суверенного государства – «взять под охрану без связи с внешним миром», как значилось в документах. Так и было?

– Да. Операция называлась Everready. Американцы откровенно не одобряли режим Ли Сын Мана с его массовыми репрессиями, политическими преследованиями и убийствами. Но главное – этот «американский сукин сын» все время норовил выйти из-под контроля администрации США, которой надоела война в Корее, и активно саботировал усилия по урегулированию.

В итоге Ли Сын Ман все же отказался ставить подпись под Соглашением о перемирии от 27 июля 1953 года. Его подписали представители КНДР, Народно-освободительной армии Китая и американские генералы Марк Кларк и Уильям Харрисон от имени миротворческой миссии ООН. За основу демаркации взяли линию фронта в районе 38-й параллели, создав вокруг нее демилитаризованную зону. Боевые действия прекратились. Все вздохнули с облегчением, потому что навоевались.

– Сегодня часто говорят о «корейском варианте» остановки вооруженного конфликта на Украине. Может ли корейский опыт тиражироваться где-либо еще или он абсолютно уникален?

– Ни один опыт не может тиражироваться во всей его полноте. Сходств не так много, а того, что отличает события на Украине от войны в Корее, намного больше. Корейская война – это прежде всего гражданская война одного народа. Она происходила не в центре Европы, а на отшибе. На ней Совбез ООН учился управлять конфликтами. Современный СБ ООН, напротив, утрачивает подобные компетенции. «Корейский вариант» вряд ли применим для разрешения конфликта на Украине.

– Возможно ли в обозримом будущем примирение между двумя Кореями? Или их исторические пути разошлись окончательно?

– В 2023 году Пхеньян сделал очень важное с точки зрения международных отношений заявление о том, что Южная Корея является враждебным, но самостоятельным государством. Раньше КНДР не признавала Республику Корея, как и Сеул не признавал КНДР. Эта позиция Пхеньяна может побудить Сеул к взаимному признанию друг друга равнозначными, пусть и враждебными, государствами, какими были США и СССР во время холодной войны. Сейчас на такой шаг Южная Корея не готова, хотя там на довольно высоком уровне уже звучат призывы признать реальность, а именно существование на Корейском полуострове двух государств. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён прямо это не говорит, но риторика в адрес КНДР смягчилась. Думаю, что примирения не будет, но мирное сосуществование двух государств вполне возможно.

Беседовал Олег Назаров

.png)