Неизвестный Николай

№132 декабрь 2025

Подавлять восстание декабристов, а потом тридцать лет править Россией довелось Николаю I. Что это был за человек и как оценивать его роль в истории? Об этом в интервью «Историку» размышляет автор биографии императора, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников

Беседовал Владимир Рудаков

Дмитрий Олейников

Николай Павлович никогда не стремился занять трон. Третий из сыновей императора Павла, после Александра и Константина, он рисовал себе долгую идиллическую жизнь гвардейского генерала с красавицей-женой и подрастающим семейством. Для него, не попавшего на войну 1812 года по возрасту (он родился в 1796-м), было крайне важно быть образцовым, ответственным, исполнительным военным, особенно военным инженером – известна его любимая фраза: «Мы, инженеры…»

Настоящей трагедией стало для Николая известие о том, что Александр I видит в нем своего наследника, потому что Константин не намерен царствовать. Он даже проводил аналогию: представьте, что вы идете по красивой дороге, усеянной цветами, и вдруг у ваших ног разверзается неминуемая пропасть. Правда, тогда Александр сказал, что «до пропасти» у Николая есть еще лет десять, и тот с облегчением продолжил прежнюю жизнь – откладывая на потом освоение премудростей государственного управления.

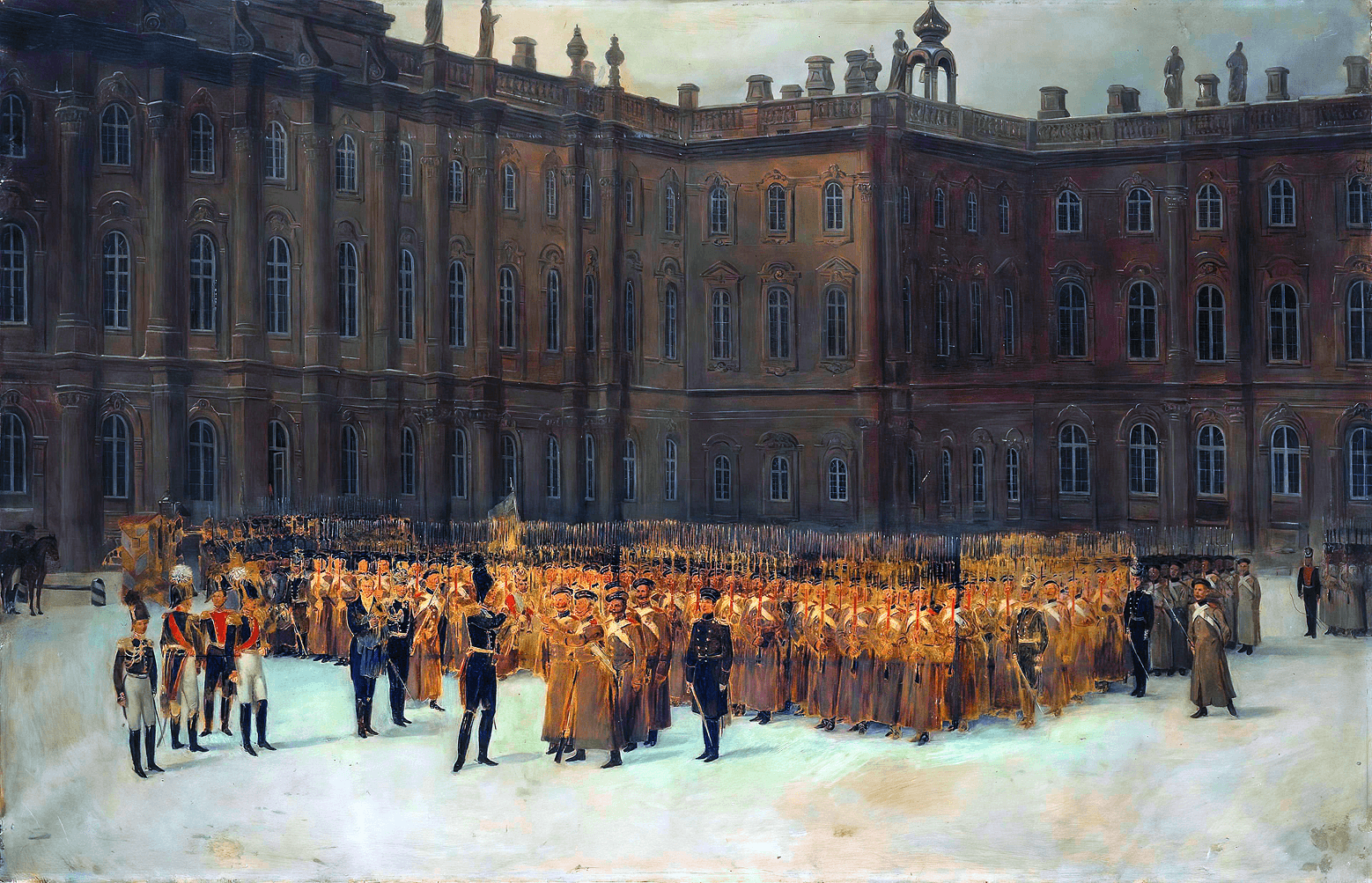

Николай I перед строем лейб-гвардии Саперного батальона во дворе Зимнего дворца 14 декабря 1825 года. Худ. В.Н. Максутов. Около 1866 года

Неожиданный император

– Когда именно Николай узнал, что станет наследником?

– Можно назвать точную дату – 13 июля 1819 года. На военном смотре в Красном Селе Николай успешно представил вверенные ему части императору Александру. Он был счастлив. Его первенцу, будущему Александру II, как раз исполнился год, младенец пережил самый опасный период жизни. Более того, Александра Федоровна была снова беременна. Братья же, Александр и Константин, поняли, что из Николая получится полноценный император: хотя бы в том смысле, что у него уже есть потомство и будет кому передать трон. Напомню, что у Александра I законных детей не было, а потомство Константина, поскольку он состоял в морганатическом браке, не имело прав на престол. В этой ситуации Александр и решил объявить брату о намерении назначить его наследником – мы знаем об этом из записей и самого Николая Павловича, и его супруги.

– Какими были отношения между братьями Константином и Николаем и повлияли ли они на события междуцарствия, когда Константин вел себя достаточно странно?

– Думаю, отношения были, скажем так, формально родственные – все-таки это два разных поколения, разница в возрасте составляла почти 20 лет. Константин жил своей жизнью в Варшаве, его мало интересовало, что происходит в Петербурге. Именно это предопределило междуцарствие, потому что он «законсервировался» в своем польском мирке и ему совершенно не хотелось приезжать в столицу даже для того, чтобы заявить об отказе от претензий на трон. Николай же считал, что это обязательно должно быть сделано. Как человек государственного долга он имел определенное представление о правилах жизни и был уверен, что Константин тоже обязан им следовать.

Потому-то, я думаю, он настоял на том, чтобы сразу все присягнули Константину, в надежде, что тот приедет в Петербург и публично откажется от престола. А уж затем Николай займет трон и примет присягу. Таким образом, междуцарствие – это следствие взаимонепонимания двух братьев. Николаевская граничащая с упрямством непреклонность в вопросах долга наряду с капризами Константина создали ту подвисшую ситуацию, которая позволила заговорщикам утверждать, что письмо об отречении является подложным, а Николай – узурпатор. Декабристы, возможно, не сами создали этот слух, но с удовольствием использовали его как «информационный повод» для восстания. В результате эта идея быстро распространилась, тем более что Николая недолюбливали определенные круги, особенно вольнодумные офицеры, знающие его жесткое отношение к дисциплине. И главным катализатором, подвигнувшим солдат на восстание, а часть публики – на сочувствие ему, стали не конституция, не либеральные идеи, не республика, а слух, что тиран захватывает власть, отбирая ее у законного императора Константина.

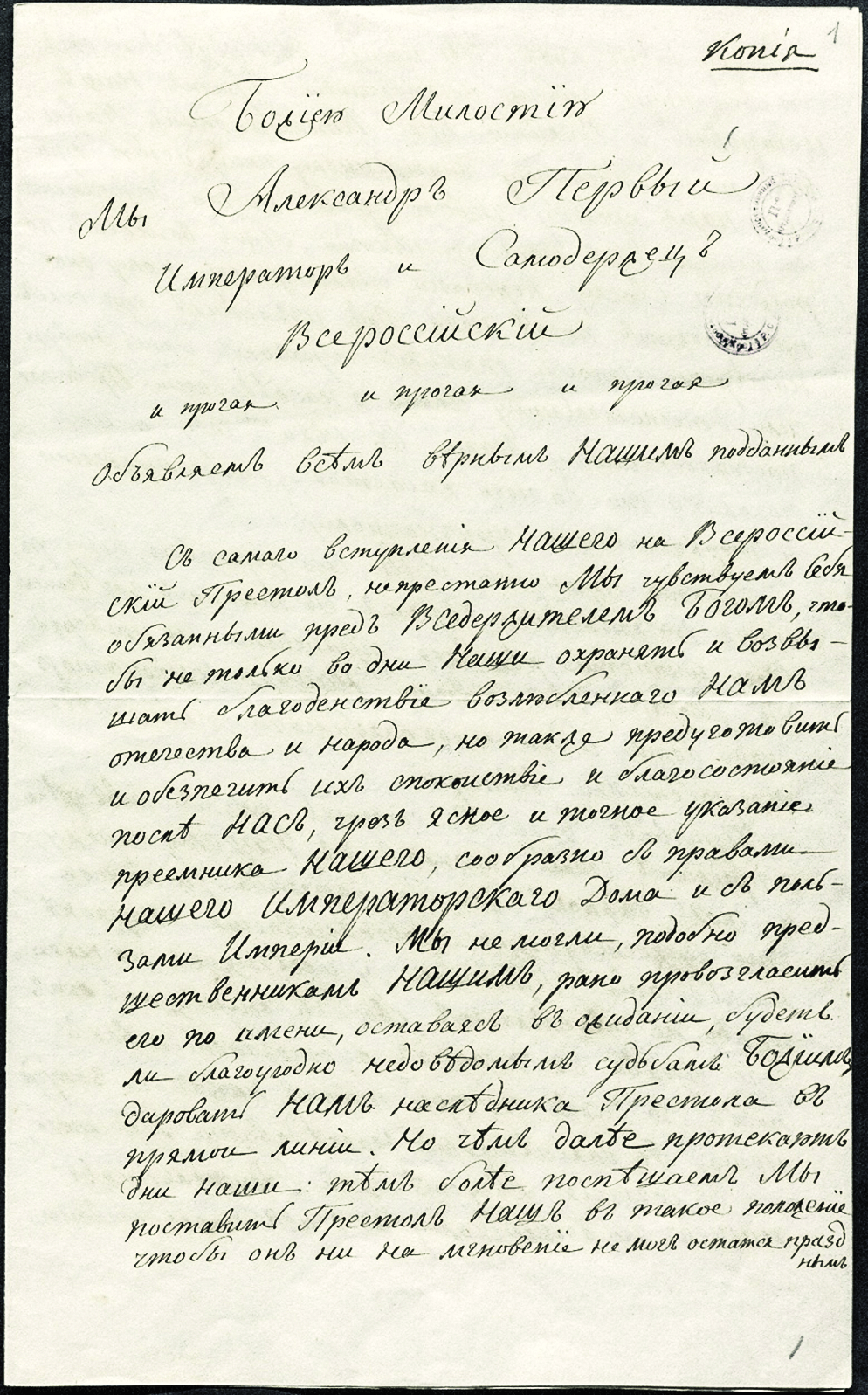

Манифест императора Александра I об отречении цесаревича Константина Павловича от наследования престола и назначении наследником великого князя Николая Павловича. 16 августа 1823 года

Практический консерватор

– Как Николай воспринял смерть Александра I?

– Смерть 49-летнего Александра оказалась, как известно, неожиданной для всех. Думаю, что для Николая это была трагедия, причем двойная трагедия. Во-первых, чисто личная – все-таки он был привязан к брату и семейными узами, и чувством долга. Не будем забывать, что старший брат во многом заменил ему отца, которого убили, когда Николаю не было и пяти лет. Младший брат звал старшего «наш ангел» – и вдруг этого «ангела-хранителя» не стало. На Николая внезапно обрушилось понимание того, что теперь он будет править страной и вся ответственность – перед Богом и людьми – ляжет на него одного. Он этого очень не хотел, никогда к этому не стремился и, возможно, в глубине души надеялся, что все-таки пронесет.

– Что известно о взглядах Николая на политику Александра?

– Таких людей, как Николай I, я бы отнес к «практическим консерваторам». У него не сложилась – по крайней мере, к тому времени, о котором мы с вами говорим, – какая-то цельная система политической философии. И поэтому, думаю, он исходил из того, что, если брат проводит определенную политику, значит, так нужно. Возможно, Николай был в душе не согласен с чем-то, но у нас не осталось никаких источников на этот счет. Вообще, Николай был человеком не то чтобы закрытым, а скорее «корпоративным», который тайны царской семьи в свет не выносил. В его переписке с Александром в последние годы ощущалась небольшая досада от натянутых отношений, но при этом никогда не обсуждались политические вопросы.

Более того, как настоящий консерватор он считал, что политика – это дело императора, а его задача как генерала – подготовка войск. Тем не менее мы знаем, что в период консервативных гонений в 1820-е годы он взял преподавателем в организованное им инженерное училище Константина Арсеньева, который был одним из идеологов либерализма. Арсеньева тогда выгнали из университета, и Николай сказал сделавшему это попечителю учебного округа: «Выгоняйте их побольше, у нас для всех найдутся места». Потом он пригласил Арсеньева преподавателем истории и статистики к сыну Александру, сказав: «Мне достаточно того, что вы чистый и честный человек». То есть искренность, преданность, честность были для него важнее политических взглядов.

– Но откуда же взялась тогда его консервативная идеология последующих лет?

– Конечно, здесь сыграло роль влияние окружавших его консерваторов. Например, Николай Карамзин, узнав о том, что Николай будет императором, постоянно ездил во дворец, пользуясь знакомством с императрицей Марией Федоровной, и читал ей и Николаю свою «Записку о древней и новой России» – блестяще написанный манифест русского консерватизма того времени. Николай, полагаю, это воспринимал, поскольку ему нужна была какая-то политическая основа (экземпляр «Записки» Карамзина сохранился в архиве императора с его пометками). Одно из направлений политической теории гласит, что люди часто не имеют четких политических взглядов, пока им не приходится давать ответы на конкретные вопросы. Николай, взойдя на престол, столкнулся с необходимостью решать практические задачи, что и привело к формированию у него достаточно цельной системы убеждений.

Портрет Николая Карамзина. Худ. В.А. Тропинин. 1818 год

Удар в спину

– Как Николай реагировал на события, которые разворачивались 14 декабря? Это была выжидательная позиция или он готов был действовать сразу?

– Как раз в этом смысле Николай проявил себя очень хорошо. Он не колебался, а четко реагировал, еще не зная уровень угрозы. Как нам известно, Николай был предупрежден по нескольким каналам, что будет восстание, и был внутренне готов: «Если я хоть час буду императором, то покажу, что этого достоин!» Первое, что он сделал, – обезопасил собственную семью и дворец, то есть вызвал верных солдат, отдал сына на попечение гвардейцам и отправился для рекогносцировки на Сенатскую площадь – фактически под пули. Оценив обстановку, он выяснил, что при нем достаточно преданных людей, и начал решительно подавлять мятеж. Хотя некоторое время колебался, стрелять или не стрелять по собственным подданным.

Думаю, что как император Николай родился именно в момент принятия этого решения. То есть он совершенно ясно осознал, что теперь в нем живут два человека: частное лицо, которое может быть чувствительным и нежным романтиком (а я уверен, что он таким и был), и император, который таким быть не может и которому приходится принимать жестокие решения, даже обрекать людей на смерть. И он выбрал путь – небольшим числом жертв остановить разгул. Ведь солдаты, стоявшие на морозе, согревались спиртным из ближайших кабаков и легко могли разбрестись по городу – три тысячи человек! Это было чревато бедой. Тем более что эти солдаты по-своему почуяли вкус свободы: по дороге на площадь они успели избить городовых и жандарма, который стоял на посту у памятника Петру. В общем, Николай осознал, что если прямо сейчас не примет решения стрелять, то страну ждет смута с неясным исходом. Поэтому он приказал открыть артиллерийский огонь, уже зная, что у него в четыре раза больше войск, чем у восставших.

В этом смысле знаменитая строчка диссидентской песни 1960-х «Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!», отсылавшая, конечно, к мятежным декабристам, на самом деле имела отношение и к Николаю: он тоже посмел выйти на площадь, понимая, что иначе нельзя.

– Было ли для него восстание травмой – психологической, душевной, какой угодно? Или он все-таки действовал как военный, принимающий решения на поле боя?

– Мне кажется, для Николая это стало очень сильным ударом. Во-первых, он столкнулся с предательством: для него понятие воинского долга было священным, а декабристы, офицеры дали присягу служить Отечеству, государю и вдруг нарушили ее! Во-вторых, пострадала его жена. Тяжелые переживания за мужа и семью привели ее к серьезному нервному срыву, оставившему отпечаток на всю жизнь. Николай Александру безумно любил, и, конечно, то, что она оказалась жертвой 14 декабря, было еще и личной его трагедией.

Известно, что на следствии Николай, уже осведомленный, что Сергей Трубецкой был одним из руководителей восстания, предлагал ему: признайтесь, я постараюсь смягчить вашу участь. А тот уперся: «Я невиновен, я ничего не знаю…» Николаю было откровенно страшно, что в глаза ему врет гвардейский полковник, герой 1812 года. Он пережил глубокое потрясение не только из-за самого предательства, но и оттого, что декабристы планировали расправиться с ним и его семьей. Например, Александр Поджио на допросе признался: они с Павлом Пестелем на пальцах считали, кого нужно убить из императорской семьи, и дошли до 13 человек с учетом женщин и детей. После этого первым порывом Николая было всех расстрелять в 24 часа. То, что он собрал Верховный суд, назначил следствие, стало поистине государственным поступком: «Закон изречет кару».

Отпечаток на правлении

– Почему же Николай, будучи военным человеком, поступил с декабристами не как военный? Зачем ему понадобились следствие и суд?

– Он действовал уже не как военный, а как государь. Скорее всего, решил разобраться в истоках заговора, выяснить его причины и корни. Возможно, он уже тогда понимал, что это не какой-то путч, инспирированный масонами или еще кем-то из-за рубежа, хотя эта версия популярна и сейчас. Сразу расстрелять мятежников означало обрубить концы, а Николай хотел узнать, например, связаны ли они с Алексеем Ермоловым, который командовал на Кавказе самой боеспособной частью армии, согласился ли войти в их временное правительство Михаил Сперанский, а ведь этому блестящему правоведу было поручено организовать судебный процесс над декабристами. Император хотел не только выявить всех виновных, но и оправдать невинных, ведь очень много людей было арестовано лишь по подозрению. Главным результатом суда стало не осуждение, а освобождение: из 579 оказавшихся под следствием больше половины – 290 – были признаны «чистыми от всяких подозрений», а под суд пошел 121 человек. В те же годы американцы попросту перевешали десятки негров, которые даже не подняли, а только хотели поднять восстание в Чарльстоне, потом их тела рассекли и выставили на всеобщее обозрение. А в России из 35 приговоренных к смерти Николай помиловал 30 человек.

– Можно ли говорить о том, что восстание наложило отпечаток на все правление Николая, или он, решив эту проблему, пошел дальше, не вспоминая о ней?

– Николай всегда помнил о восстании, ежегодно 14 декабря все участники событий из его окружения собирались на благодарственный молебен и пели «Вечную память» Милорадовичу и всем убиенным в тот день за Веру, Царя и Отечество. Но я считаю, что влияние восстания на него преувеличено. Консервативные взгляды Николая сложились под влиянием как Карамзина, так и его собственных «инженерных» представлений об обществе как о некоем механизме, возникших задолго до восшествия на трон. Он говорил, что государство – как армия, где каждый служит, одни подчиняются, другие командуют, а если механизм ломается, то его всегда можно починить. Это близко к механистическому представлению XVIII века, свойственному, кстати, и многим декабристам. Другое дело, что, когда декабристов – умных, знающих, либерально мыслящих – извлекли из общественной жизни России, в ней автоматически усилилось влияние консерваторов.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья». В роли императора Николая I – Василий Ливанов. Режиссер Владимир Мотыль. 1975 год

Когда декабристов – умных, знающих, либерально мыслящих людей – извлекли из общественной жизни России, в ней автоматически усилилось влияние консерваторов

– Как вы считаете, республиканские идеи, стремление свергнуть монархию исходили в то время из понимания неэффективности самодержавия или просто из моды, что раз на дворе XIX век, то должна быть республика?

– Думаю, что это действительно мода, книжная идея, пришедшая с Запада – из Франции, Соединенных Штатов, до какой-то степени даже Великобритании с ее конституционной монархией. Декабристы восприняли эту моду как политический романтизм, как эмоциональный порыв: не могу больше терпеть, выйду на площадь, а дальше будь что будет. В противовес этому можно вспомнить хотя бы «либеральных бюрократов», работавших, как, например, Павел Киселев, по сути, на ту же идею раскрепощения сословий, но соотносивших это с реальной ситуацией в России – стране аграрной, крестьянской, общинной. А декабристы в своих программах вообще не касались российских реалий, они писали об идеальном обществе. И если их восстание было трагедией, то их возможная победа и попытки осуществления планов стали бы трагедией гораздо большей.

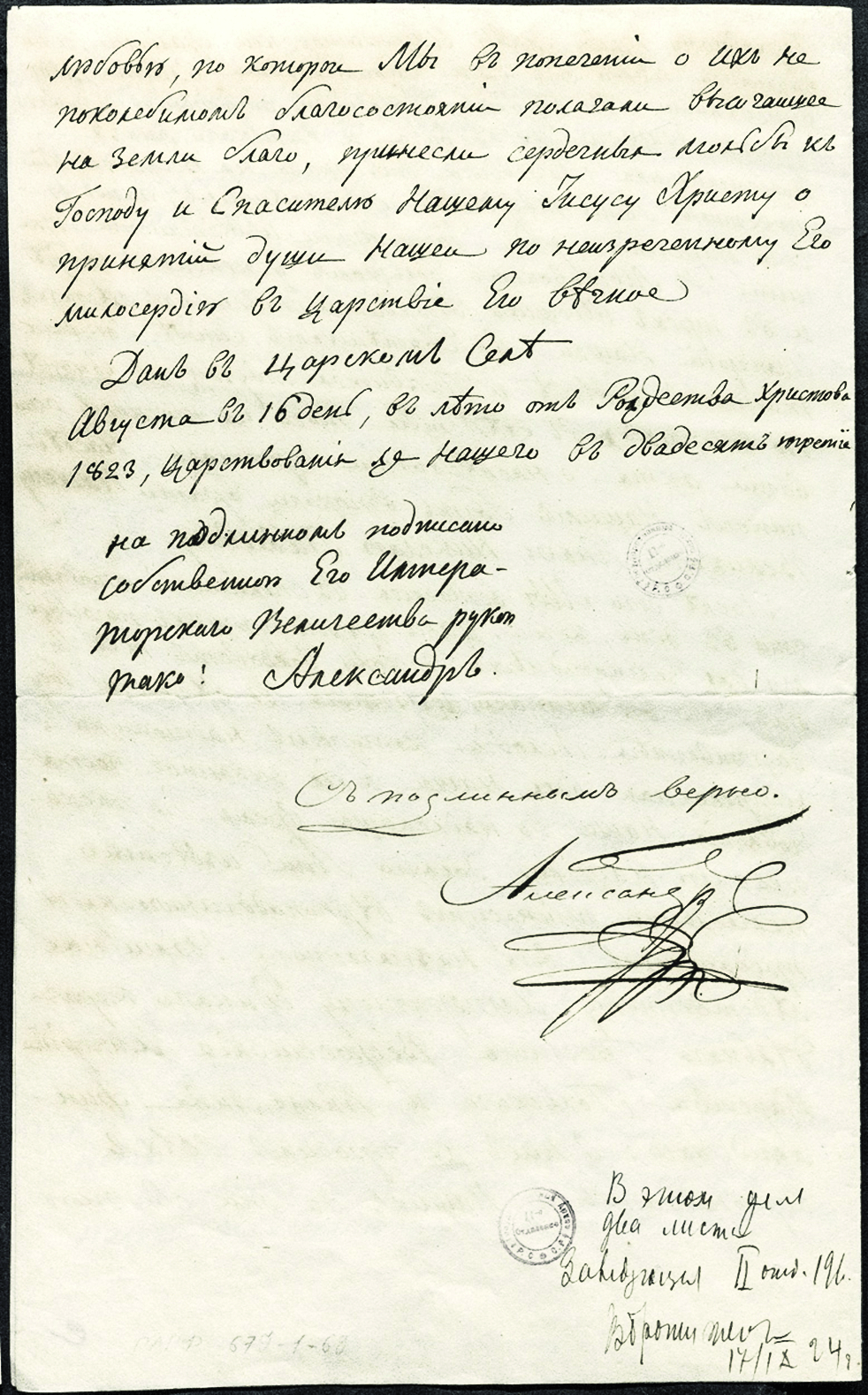

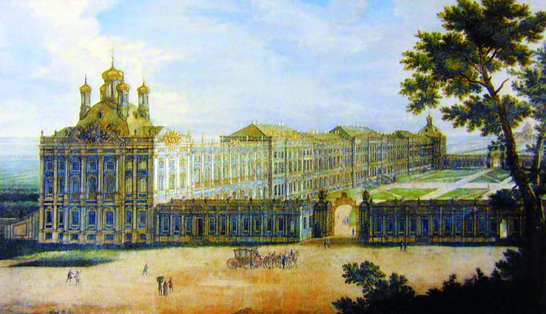

Шествие царя Николая I в Успенский собор из Петровского дворца во время его коронации в 1825 году. Неизв. худ. 1826 год

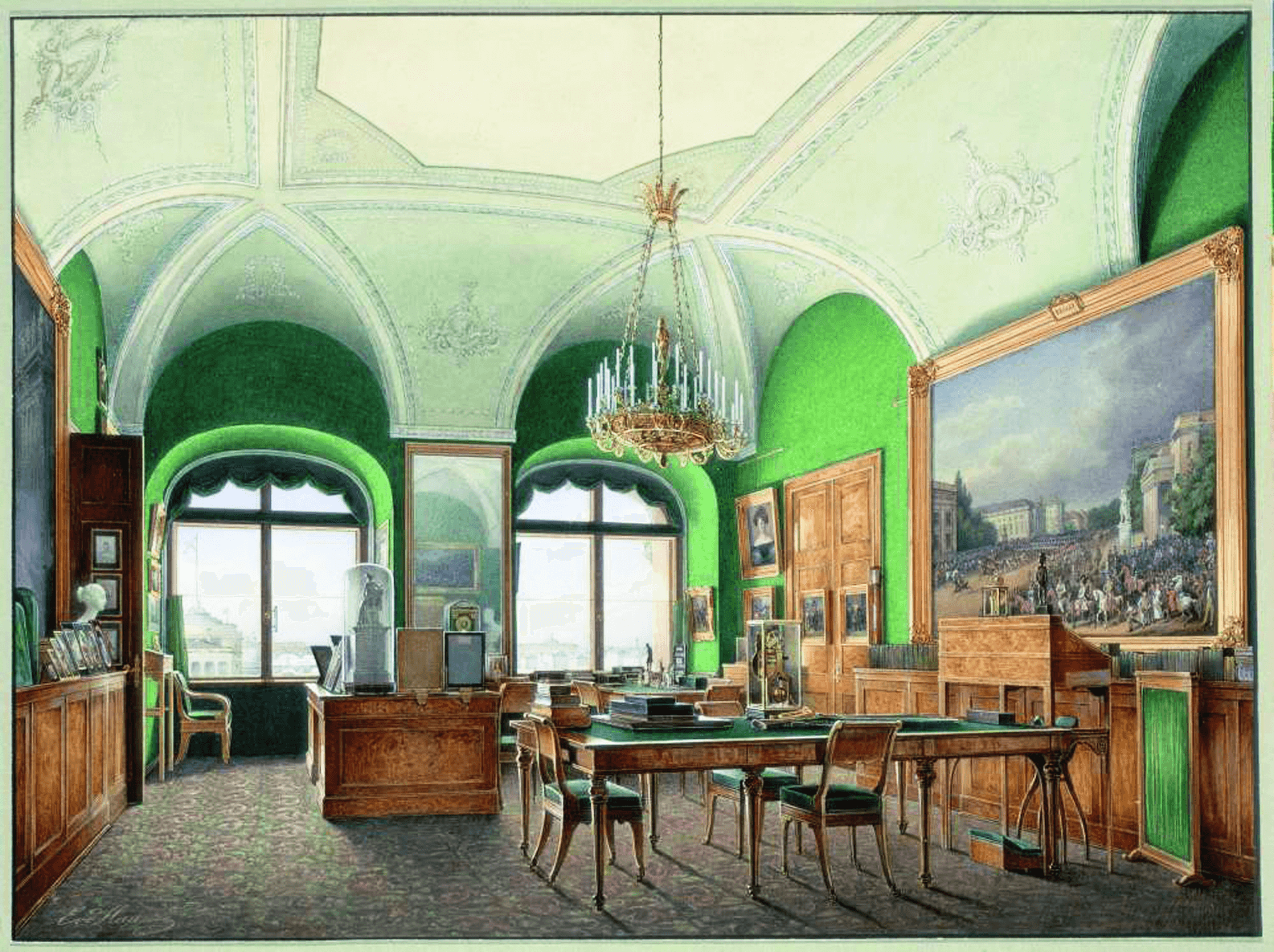

Большой кабинет Николая I в Зимнем дворце. Худ. К.А. Ухтомский. 1855 год

Декабристы в своих программах вообще не касались российских реалий, они писали об идеальном обществе. Поэтому их победа и попытки осуществления планов обернулись бы настоящей трагедией

В глазах потомков

– Оценки Николая I в историографии диаметрально противоположны. Как вы, его биограф, можете его оценить – личность, правление, роль в истории?

– Мне очень нравится идея китайцев, которые оценивали Мао Цзэдуна в процентах, говоря, что он на 70% прав, а на 30% неправ. Я бы оценил Николая в этих пропорциях или чуть больше – 65 на 35, потому что мы имеем дело с очень благородным и ответственным человеком, считавшим своим долгом трудиться на благо России, но при этом зажатым в тиски унаследованной системы самодержавия, которой не хватало гибкости. В результате это привело к поражению в Крымской войне, потому что Николай переоценивал собственную империю, недооценивал то, что происходило в Европе, и созданная им система оказалась чересчур жесткой и неповоротливой в очень динамичную эпоху.

Конечно, в этом нелепо обвинять только Николая. В одном из рассказов Николая Лескова купец, которого ругали за то, что он воровал в Севастополе, говорит: плохо не то, что мы воровали, а другие умирали на той стороне бухты. Поменяйте нас местами, и мы будем так же героически умирать, а они – так же самоотверженно воровать. Потрясающий образ – так была устроена система, а после смерти Николая всем было удобно свалить вину многих на него одного. Результатом стали десятки мифов о нем: что он железные дороги по линейке рисовал, что в день казни декабристов забавлялся с собачкой и так далее, хотя все это выдумано. Лев Толстой и вовсе назвал его Николай Палкин, приписав это прозвище солдатам, хотя ни в одном источнике об этом не сказано.

Советские историки мифологию подхватили – кстати, еще и потому, что Николай был очень удобным эвфемизмом для Сталина. Со времен ХХ съезда проводились четкие параллели: Николай – Сталин, декабристы – репрессированные, Третье отделение – НКВД, Бенкендорф – Берия, оттепель после смерти Николая – оттепель после смерти Сталина (даже слово использовали то же самое). Поэтому, критикуя изо всех сил Николая, историки таким образом критиковали сталинский режим, не имея возможности делать это открыто. К этому добавляли Ленина, «освятившего» декабристов, и еще то, что Николай якобы убил «наше всё», то есть буквально «навел» на Пушкина безжалостную руку убийцы.

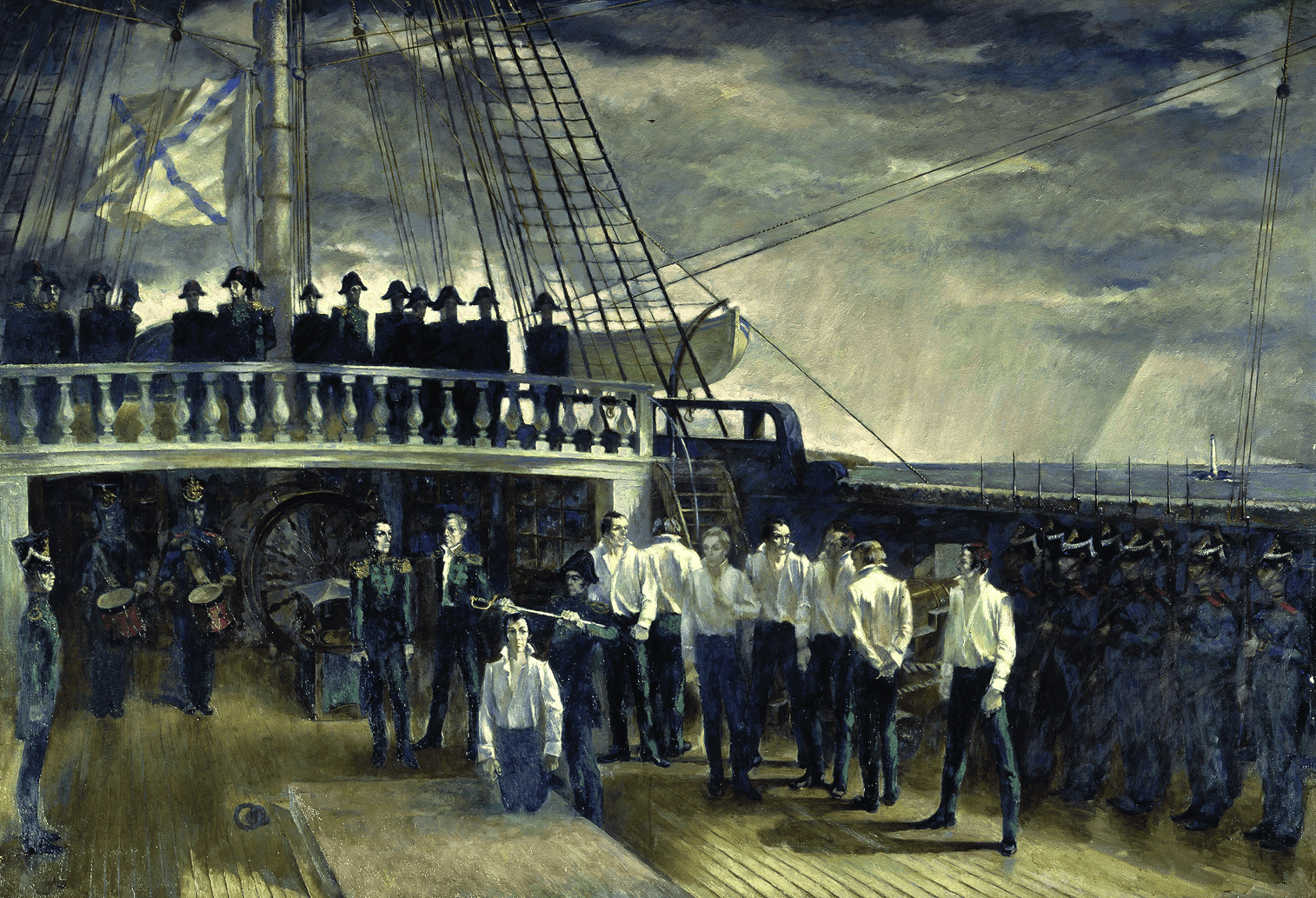

Гражданская казнь моряков-декабристов на 74-пушечном корабле «Князь Владимир». 1826 год. Худ. М.А. Кузнецов. 1979 год

После смерти Николая всем было удобно свалить всю вину на него. Результатом стали десятки мифов о Николае. Лев Толстой и вовсе назвал его Николай Палкин, хотя никто императора так не именовал

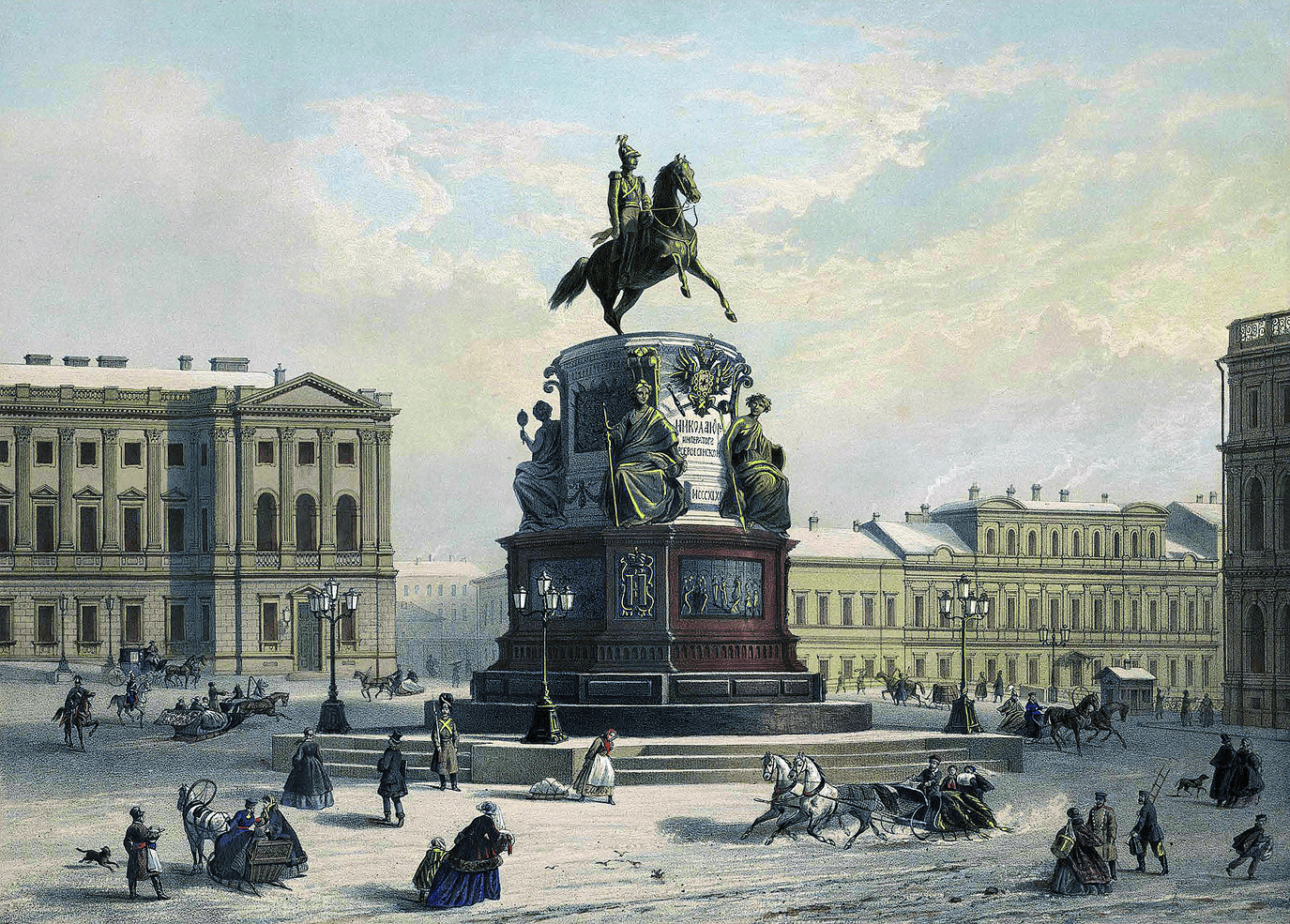

– При этом памятник Николаю в центре Ленинграда не снесли…

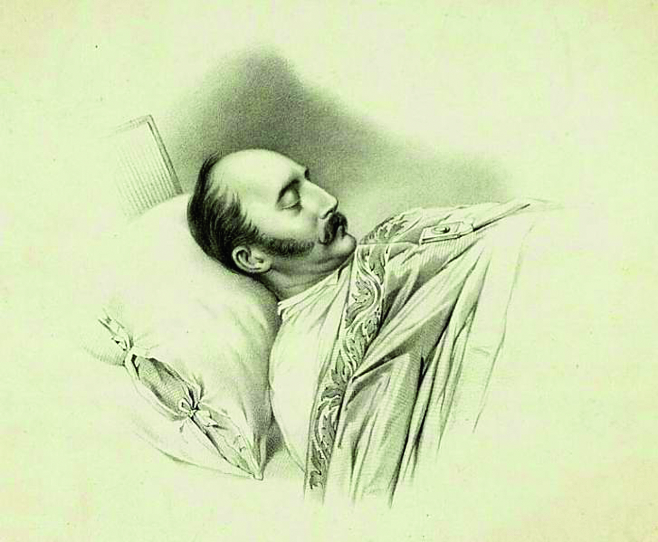

– Да, но это сила искусства. Памятник Александру III тоже не снесли, но убрали подальше с площади у Московского вокзала (к слову, бывшего Николаевского), а Николая оставили и спасали в годы блокады, обкладывая мешками. Возможно, спасители все-таки в глубине души понимали, что Николай – один из лучших, самых романтических императоров. И умер он своей смертью – далеко не всем нашим правителям довелось умереть в собственной постели и получить немного времени на то, чтобы со всеми проститься, распорядиться по завещанию и так далее. Придумали, что Николай отравился, не вынеся позора Крымской войны, но это тоже миф. Он был истинным христианином, для которого самоубийство является тяжким грехом.

Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге. Литография по рисунку И.И. Шарлеманя. 1850-е годы

– Как вы думаете, если бы Крымская война закончилась как-то иначе, память о Николае была бы иной?

– Я думаю, да. Если мы вспомним время «серебряной свадьбы» Николая с Россией, когда он в 1851 году приехал в Москву по новой железной дороге, о нем писали довольно хвалебно. Графиня Антонина Блудова, например, вспоминала, сколько он всего сделал для России: обезопасил Юг, практически умиротворил Кавказ – и это случилось бы быстрее, если бы не Крымская война. Победил Турцию и Персию, начал строить железные дороги, провел денежную реформу, кодифицировал право, укрепил систему высшего образования и так далее. По сути, он совершил огромное количество важных и нужных дел. Известно, что перед смертью он взял с сына слово освободить крестьян и отвоевать у Турции славянские земли (фактически переиграть Крымскую войну), что Александр II и исполнил.

Императору могли бы быть благодарны и за то, что он заложил фундамент для Великих реформ. Вспоминая собственную неготовность к монаршим обязанностям, Николай уделял особое внимание воспитанию наследника, стремясь сделать из него компетентного правителя. Он рассматривал будущее царствование сына как прямое продолжение своего и уже в середине 1840-х годов начал привлекать Александра к государственным делам, оставляя Россию на его попечение во время своих поездок за границу. Между двумя царствованиями нет непримиримого противоречия, просто разорвавшая их Крымская война лишь выявила временное превосходство Запада, которое позволило в какой-то момент обогнать Россию и одержать над ней победу. Однако уже к 1880-м годам Россия, «сосредоточившись» и значительно укрепив свою военную мощь, вновь вошла в число ведущих мировых держав. В этом велика заслуга не только Александра, но и его отца.

В чем Николай как человек своей эпохи допустил серьезный промах – так это в идейной сфере, в недооценке информационной войны Запада против России. Он считал, что не нужно отвечать на критику, что время само все расставит по местам. Между тем уже после Польского восстания 1830–1831 годов, и особенно после вступления русской армии в Венгрию в 1849-м (о чем умоляли законные власти союзной Австрийской империи), началось бурное осуждение России в европейской прессе, которое с тех пор не прекращалось. На это Николай отвечал: мы будем идти спокойно по своей дороге, пусть собаки лают. То, что в Европе создается общественное мнение, нацеленное на войну с Россией, он недооценил, и это, конечно, сказалось на дальнейших событиях.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Олейников Д.И. Николай I. М., 2012 (серия «ЖЗЛ»)

Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха. М., 2018

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

25 июня (6 июля) 1796 года

Великий князь Николай Павлович родился в Царском Селе.

1809 год

Начал учиться индивидуально по университетской программе.

1817 год

Женился на принцессе Шарлотте Прусской, ставшей в России Александрой Федоровной.

1818 год

Назначен командиром 2-й гвардейской бригады.

1825 год

Стал императором Николаем I после смерти Александра I.

1826 год

Создал секретный Комитет 6 декабря по подготовке преобразований в России.

1826–1828 годы

Победная война с Персией.

1828–1829 годы

Победная война с Турцией.

1831 год

Подавление восстания в Польше, ликвидация автономии Царства Польского.

1832 год

Составление Свода законов Российской империи.

1833 год

Ункяр-Искелесийский договор о союзе России и Турции.

1837 год

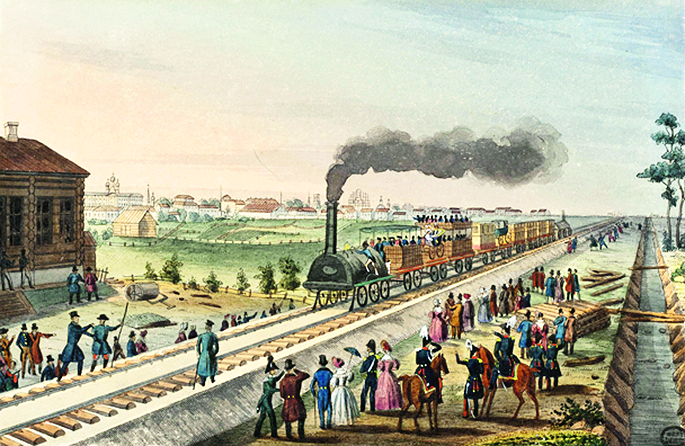

Открытие первой в России железной дороги Петербург – Царское Село.

1837–1841 годы

Реформа управления государственными крестьянами, проведенная министром государственных имуществ Павлом Киселевым.

1839–1843 годы

Финансовая реформа, проведенная министром финансов Егором Канкрином.

1841 год

Запрет продажи крестьян поодиночке и без земли.

1849 год

Участие русской армии в подавлении восстания в Венгрии.

1851 год

Открытие Николаевской железной дороги (Санкт-Петербург – Москва).

1853 год

Начало Крымской войны.

18 февраля (2 марта) 1855 года

Умер в Санкт-Петербурге.

Беседовал Владимир Рудаков

.png)