Почему о них не забыли?

№132 декабрь 2025

Со времени восстания, которое продлилось меньше суток, минуло два века. На чем зиждется память о декабристах?

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук; Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

«ХРАНИТЕ ГОРДОЕ ТЕРПЕНЬЕ»

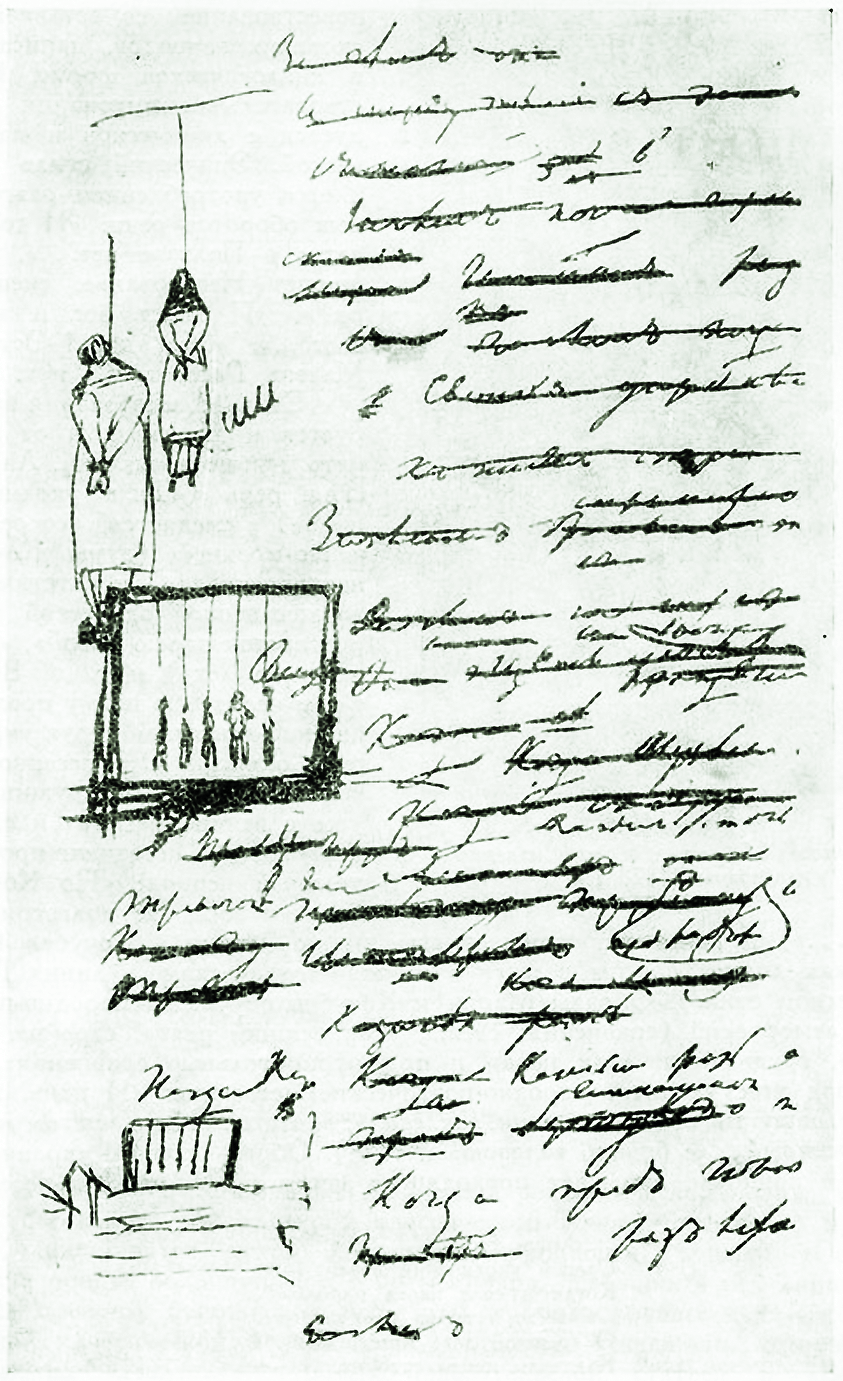

Первый и, может быть, самый важный камень в основание мифа о декабристах заложил Александр Пушкин, который был знаком со многими заговорщиками и разделял их политические устремления. Узнав о грядущем восстании, он собирался в нем участвовать, но поездка из Михайловского в Петербург, как известно, сорвалась из-за дурной приметы – перебежавшего дорогу зайца. Репрессиям за близость к декабристам Пушкин не подвергся, напротив, в сентябре 1826 года Николай I лично принял его «самым любезным образом», хотя поэт признался в сочувствии к мятежникам. Проявлением этого сочувствия стало и стихотворение «Во глубине сибирских руд», написанное на рубеже 1826–1827 годов. Его вместе со стихотворным посланием другу-декабристу Ивану Пущину Пушкин вручил жене Никиты Муравьева, 22-летней Александре, отправлявшейся к мужу в Сибирь. О смысле произведения много лет идут споры: одни считают, что поэт надеялся на милость царя к декабристам (и призывал их «хранить гордое терпенье»), другие – что уповал на революцию, которая освободит их. На это намекает последняя строка: «И братья меч вам отдадут». Но, возможно, Пушкин подразумевал не борьбу с самодержавием, а возвращение им титулов и чинов, на что мог пойти император. Два года спустя декабрист Александр Одоевский ответил Пушкину знаменитыми строками: «Наш скорбный труд не пропадет, / Из искры возгорится пламя». Как поэт отнесся к этому посланию, неизвестно, но образы декабристов еще долго появлялись в его рисунках и – неявно – в стихах и прозе. Само стихотворение «Во глубине сибирских руд» было опубликовано в России лишь в конце XIX века, зато в советское время вошло в учебники как главное свидетельство трагической судьбы декабристов и их близости к Пушкину.

Страница рукописи Александра Пушкина с изображением казненных декабристов. 1826 год

«ПРАОТЦЫ НОВОЙ РОССИИ»

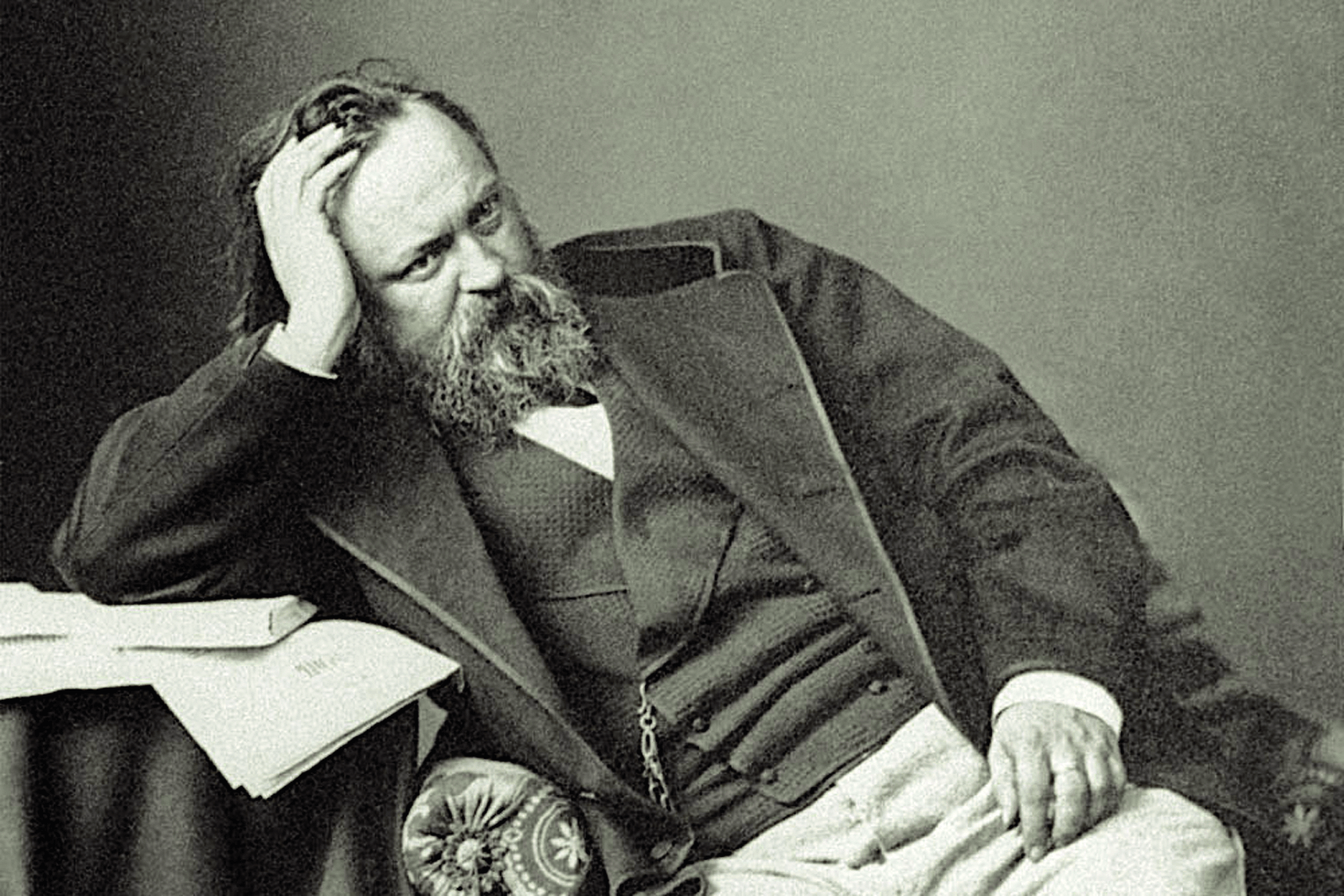

Большой вклад в популяризацию декабристов внес ярый противник самодержавия писатель Александр Герцен. Еще в июле 1826 года, в 14 лет, он «клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками». А вскоре на Воробьевых горах дал вместе с другом Николаем Огаревым «Аннибалову клятву» продолжить дело декабристов. Через много лет, бежав в Англию, Герцен затеял издание альманаха «Полярная звезда», названного в честь литературного журнала Кондратия Рылеева. Выход первого номера был приурочен к годовщине дня, «в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями», а на обложке издания красовались профили казненных декабристов, весьма приблизительно изображенных английским гравером Уильямом Линтоном. К судьбе мятежников Герцен не раз обращался в своих статьях, видя в них не только жертв самодержавия и лично Николая I, но и «праотцев новой России», которые пошли «на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». После начала преобразований Александра II Герцен в своем «Колоколе» называл императора «наследником декабристов», приписывая им стремления к ограниченным либеральным реформам. Позже, разочаровавшись в реформаторских намерениях царя, Герцен и Огарев стали, напротив, изображать декабристов революционерами и противопоставлять решимость «людей декабря» либеральной болтовне «людей слов». Именно Герцен заложил в русском образованном обществе прочные традиции преклонения перед декабристами.

Александр Герцен. Около 1861 года

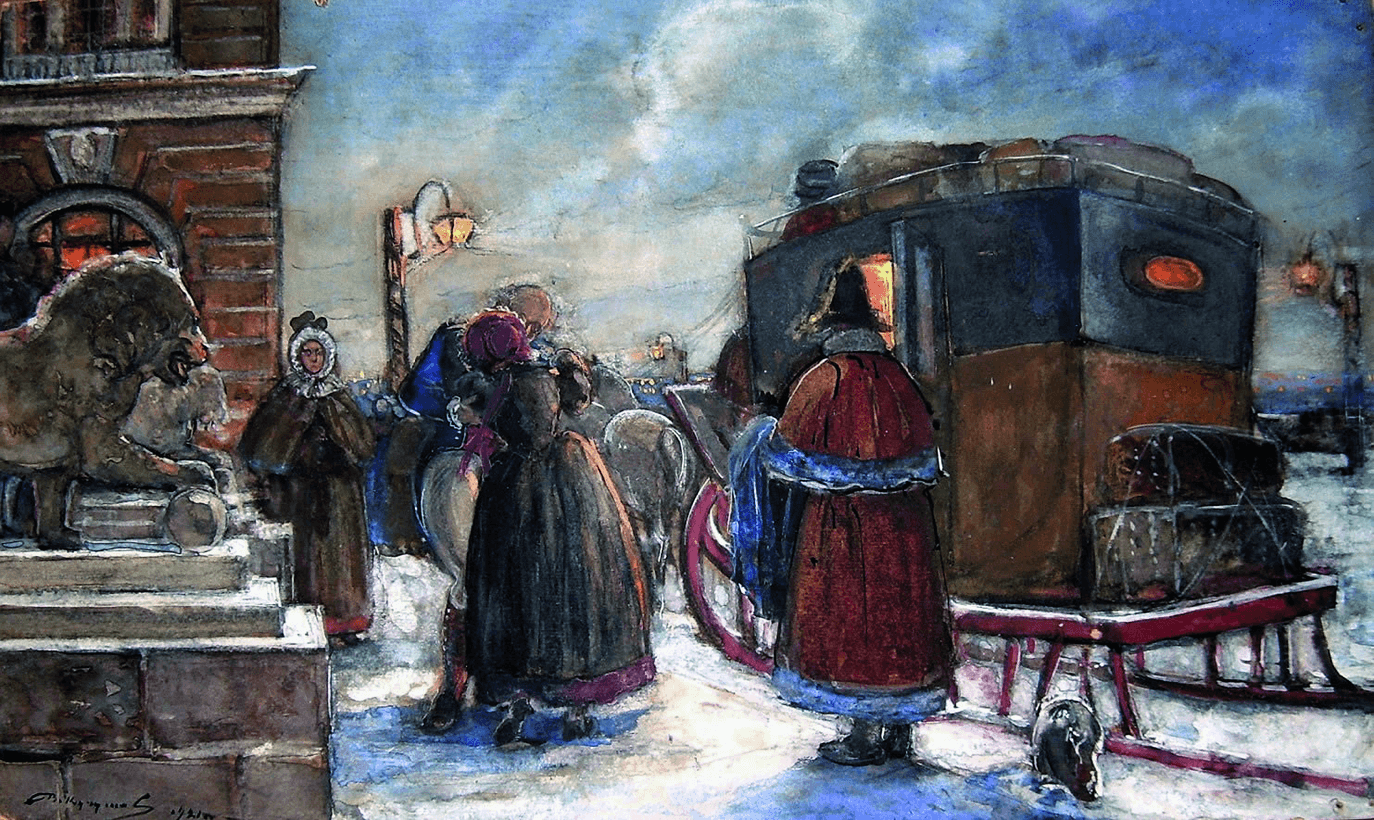

«ПОДВИГ ЛЮБВИ БЕСКОРЫСТНОЙ»

В годы царствования Александра II, амнистировавшего оставшихся в живых декабристов, к их истории обратился знаменитый поэт и издатель «Отечественных записок» Николай Некрасов. Его привлекла тема, до этого не затронутая никем, кроме Александра Дюма, – драма жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь. Отправной точкой стало общение с сыном Сергея и Марии Волконских, который рассказал поэту о своих родителях и дал прочитать воспоминания матери. В 1871-м Некрасов сочинил первую часть поэмы «Русские женщины», названной вначале «Декабристки». Она была посвящена княгине Екатерине Трубецкой, жене несостоявшегося диктатора Сергея Трубецкого, вторая часть, вышедшая годом позже, – Марии Волконской. Планировалась и третья, о знакомой Пушкина Александре Муравьевой, но она так и не была написана, во многом из-за критики потомков героинь. Например, сестра графини Волконской Софья Раевская с возмущением говорила, что речь Марии в поэме «вполне уместна в устах какой-нибудь мужички». Однако именно это упрощение позволило читателям принять переживания героинь Некрасова близко к сердцу: в письме брату поэт хвастался, что «Русские женщины» пользуются успехом, «какого не имело ни одно из моих прежних писаний». Он сделал акцент не на самом подзабытом уже восстании, а на том, что волновало публику, – противопоставлении фальши высшего света трудной, но искренней жизни простых людей, в которую невольно окунулись его героини: «Поверьте, душевной такой чистоты / Не стоит сей свет ненавистный! / Блажен, кто меняет его суеты / На подвиг любви бескорыстной!» Хотя сегодня «Русских женщин» читают мало, про жен декабристов знают все – благодаря Некрасову они обрели в обществе не меньшую популярность, чем их мужья.

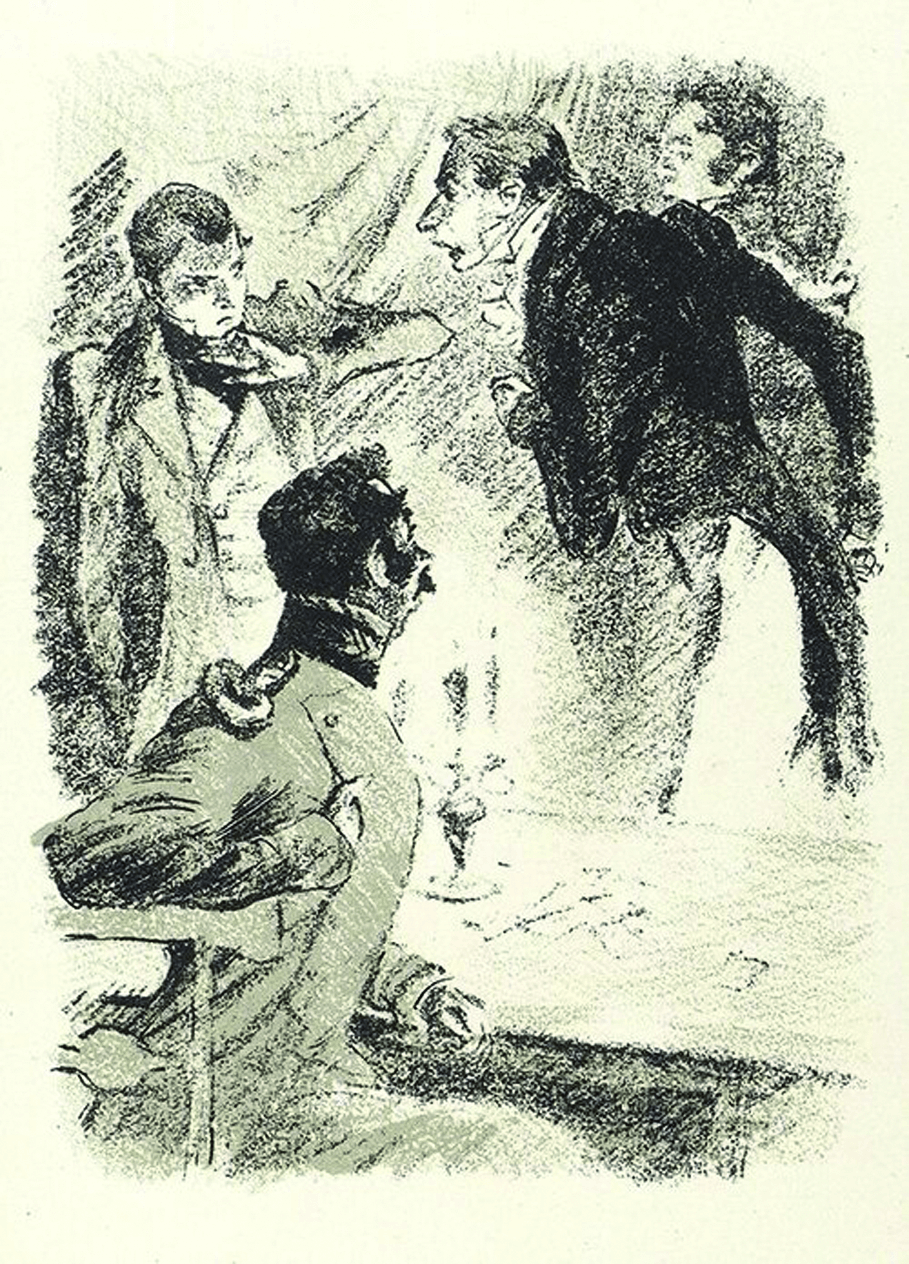

Иллюстрация к поэме «Русские женщины». Худ. В.Н. Кучумов. 1921 год

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ИЗ ДВОРЯН»

Советские школьники судили о декабристах главным образом по статье Владимира Ленина «Памяти Герцена», которой пропаганда придала статус абсолютной истины. Статья, написанная Ильичом в 1912 году к столетию мыслителя, определяла его место в истории русской революции. А заодно и место декабристов. Их он назвал «дворянскими революционерами», которые «разбудили Герцена», а тот, в свою очередь, «развернул революционную агитацию». Над этой «побудкой» часто смеялись, но она вполне точна: заговорщики 14 декабря действительно послужили образцом для последующих поколений революционеров, включая самого Ленина, который восхищался ими в детстве. Он отмечал и их недостатки: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа», но одновременно называл их «лучшими людьми из дворян». В статье 1913 года «Роль сословий и классов в освободительном движении» Ильич предлагает трехэтапную периодизацию революционного движения в России, считая декабристов его «отцами-основателями». Он видит в них «дворянских революционеров», заложивших основу первого, дворянского этапа, длившегося с 1825 до 1855 года, и полагает, что они отказались от привилегий своего класса, однако не смогли преодолеть классовую ограниченность, толком не понимая, за что и в чьих интересах они борются. Несмотря на строгую оценку, Ленин нередко использовал образы, связанные с декабристами, в своей агитации. Например, эпиграфом к газете «Искра» он выбрал строку Александра Одоевского «Из искры возгорится пламя», проводя тем самым связь между декабристами и революционерами новой эпохи.

В СССР статья «Памяти Герцена» переиздавалась миллионными тиражами и изучалась в средней школе

«НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ»

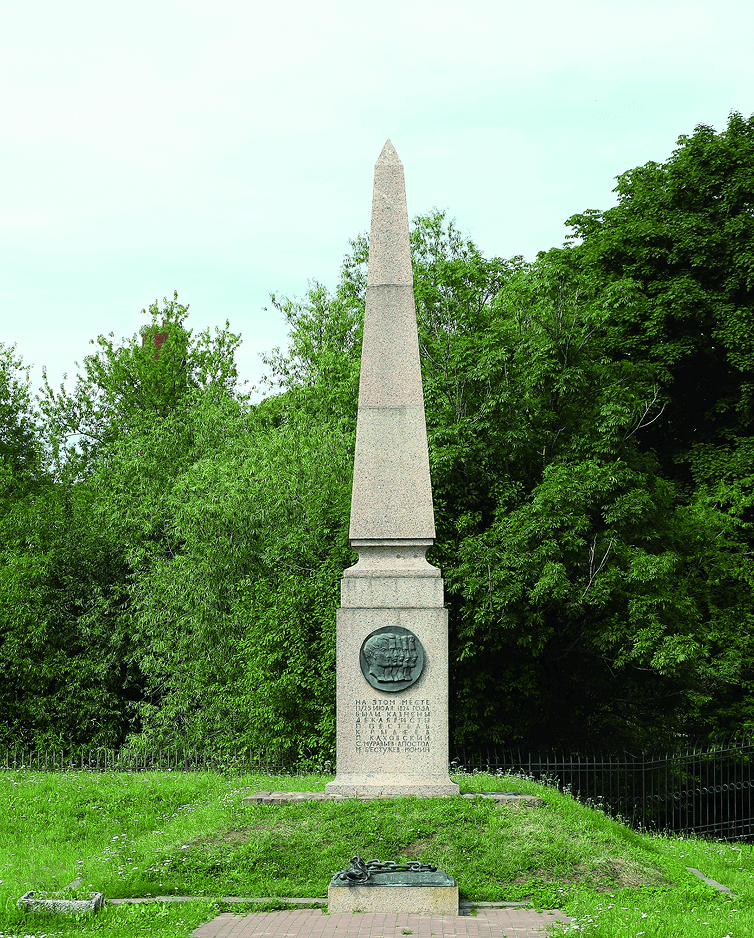

Февральская революция мгновенно умножила популярность всех противников самодержавия, в том числе и декабристов. Уже в марте 1917 года по инициативе Максима Горького было основано Общество памяти декабристов, объединившее ветеранов освободительного движения, видных ученых, литераторов, деятелей искусства. В обширных планах значились сбор «священных реликвий декабристов», издание их сочинений, оформление музейных экспозиций, сооружение памятников под лозунгом «Дело декабристов и их имена не должны быть забыты». В атмосфере нарастающих беспорядков работа общества быстро сошла на нет и окончательно прекратилась после смерти в 1919-м его председателя – старого народника Лонгина Пантелеева. Однако после Гражданской войны ряд его начинаний получили продолжение. Например, инициатива по возведению памятника на месте захоронения декабристов, о котором в 1917 году хлопотал сам председатель Временного правительства Александр Керенский, привела в 1926-м к установке закладного камня на острове Голодай, переименованном в остров Декабристов. Правда, найденные там останки предполагаемых заговорщиков, как показала экспертиза, им не принадлежали, но, несмотря на это, в 1940 году на этом месте появился внушительный обелиск из черного гранита. Общество предлагало поставить и другой памятник – на Исаакиевской площади, заменив им монумент «палачу декабристов» Николаю I. Однако позже возобладала другая идея – соорудить памятник на месте казни заговорщиков, на кронверке (наружном укреплении) Петропавловской крепости. Девятиметровый обелиск из розового гранита открыли там в 1975 году, к 150-летию восстания. Скульпторы Александр Игнатьев и Анатолий Дема дополнили строгую композицию цитатой из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», бронзовой доской с профилями казненных декабристов из «Полярной звезды» и чугунной плитой с оковами и сломанной шпагой.

Памятник в Санкт-Петербурге на месте казни декабристов. Скульпторы А.М. Игнатьев, А.Г. Дема. 1975 год

РОМАН О ДЕКАБРИСТЕ

В 1924 году литературовед Юрий Тынянов, изучавший архив декабриста Вильгельма Кюхельбекера, рассказал о своих исследованиях поэту и критику Корнею Чуковскому, который сразу почувствовал: этот материал может стать основой увлекательного сюжета. Приближалось столетие декабрьского восстания, и по настоянию Чуковского книгу Тынянова о Кюхельбекере включили в план издательства «Кубуч». В 1925-м роман «Кюхля» вышел в свет – и стал событием в литературной жизни. Получилось повествование не только о Кюхельбекере, а обо всем поколении декабристов, о России того времени. «Это книга во славу русской культуры, ибо в ней, как ни в одной из наших исторических книг, воспроизведена духовная атмосфера той высокой эпохи», – восторженно отзывался о «Кюхле» Чуковский. Пожалуй, впервые столь сложный по проблематике, насыщенный аллюзиями труд снискал массовый успех. Для Тынянова важно было показать кризис российского самодержавия 1820-х годов, раскрыть генезис и суть декабристского движения и рассказать о судьбе Кюхельбекера – мятущегося чудака, то категоричного, то неуверенного в себе. Книга стала самым ярким свидетельством первой волны увлечения декабристами, охватившей СССР в 1920-е годы. Тынянов положил начало целой школе исторического романа, где беллетристические приемы переплетаются с исследовательскими. Этому жанру, применительно к декабристам, отдали дань Ольга Форш, Натан Эйдельман, Юрий Давыдов. Роман Тынянова переиздавался десятки раз. В 1963-м вышел телеспектакль по «Кюхле», главную роль в котором сыграл Сергей Юрский.

Иллюстрация к роману «Кюхля». Худ. Ю.Н. Петров. 1941 год

«СМЕЕШЬ ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ?»

Декабристы воспринимались как мерило гражданской отваги и в XIX веке – в вольнодумной среде. В советское время этот мотив усилился. 26 августа 1968 года бард и драматург Александр Галич узнал о том, что советские войска вошли на территорию Чехословакии, чтобы восстановить порядок во взбунтовавшейся стране социалистического блока. В ту же ночь он сочинил «Петербургский романс» – песню о декабристах:

И все так же, не проще,

Век наш пробует нас –

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Несколько диссидентов и впрямь «вышли на площадь», выступая против силового решения чехословацкого кризиса. Галич и сам к тому времени из фрондеров перешел в «диссиденты», и историческая декорация потребовалась ему из художественных, а не конспиративных соображений: перекличка с подвигом декабристов придавала проблематике возвышенный смысл.

Новая волна романтизации декабристов с конца 1960-х во многом была связана с творчеством Натана Эйдельмана. Историк, работавший в архивах, яркий рассказчик и талантливый литератор, он писал основательно и в то же время с вольнодумными намеками. Его книги о декабристах стали настоящими «бестселлерами для интеллигенции», в которых формировалась система ценностей, предполагавшая приоритет личной свободы, неприятие «полицейской системы» и подавления инакомыслия.

Александр Галич. 1970-е годы

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

В советском контексте судьбу декабристов рассматривали как ключевой сюжет русской истории. В то же время любые проявления интеллигентской фронды вызывали нежелательные для властей ассоциации. Поэтому достойного воплощения этой темы в «самом массовом из искусств» ждать пришлось до середины 1970-х. К 150-летию восстания режиссеру Владимиру Мотылю удалось пробить сценарий, названный крылатой строкой Пушкина – «Звезда пленительного счастья». Две серии – история бунта и подвиг верности жен, которые предпочли ссылку разлуке с мужьями-узниками. Директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский дал разрешение на съемки в музее, среди подлинных интерьеров Зимнего дворца. Лента поразила своей красотой и трагичностью. Романтическому настрою соответствовала музыка Исаака Шварца и песня на стихи Булата Окуджавы:

Кавалергарды, век недолог,

и потому так сладок он.

Поет труба, откинут полог,

и где-то слышен сабель звон…

Еще рокочет голос струнный,

Но командир уже в седле.

Не обещайте деве юной

любови вечной на земле!

Пожалуй, наиболее сильными оказались сцены казни декабристов и насыщенные тонкой психологией эпизоды мытарств, которые сопровождали путешествие Екатерины Трубецкой (Ирина Купченко) в Сибирь, к любимому. Получился эталон восторженного отношения к благородным борцам за справедливость. Противоречия между участниками заговора в фильме сглажены, они все готовы пожертвовать собой, замахнувшись на самовластье. Василий Ливанов постарался сыграть Николая I без карикатурности, хотя сценарий этому не способствовал. Более 20 млн зрителей в кинопрокате – знак несомненного успеха картины.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья». В роли декабриста Ивана Анненкова – Игорь Костолевский. Режиссер Владимир Мотыль. 1975 год

ИРКУТСКИЕ РЕЛИКВИИ

Декабристы, прежде всего два Сергея – Трубецкой и Волконский, уже в XIX веке стали для Иркутска «гениями места». В музее Восточно-Сибирского отдела Русского императорского географического общества еще при их жизни начали собирать коллекцию уникальных вещей, принадлежащих сосланным в Сибирь участникам тайных обществ. Столетие восстания в Иркутске отметили широко. Во вновь основанном Музее революции устроили выставку, посвященную декабристам. В 1970-м в доме Трубецких открыли экспозицию «Декабристы в Иркутске». Усадьбы Трубецких и Волконских вошли в заповедную зону города, переносящую нас в эпоху тех, кто «хранил гордое терпенье». В декабре того же года торжественно открылся Дом-музей декабристов, ставший подразделением Иркутского краеведческого музея. Через 15 лет в состав музея вошел и отреставрированный дом Волконских. В 2000 году историко-мемориальный музей декабристов получил статус самостоятельного. К тому времени он стал центром культурной жизни города. Посетители музея неизменно удивляются: как уютно жили ссыльные. Но, во-первых, семейства Трубецких и Волконских были наиболее состоятельными среди декабристов. Во-вторых, они получили право жить в городских усадьбах только в 1840-е годы. Среди музейных реликвий – пирамидальное фортепиано Волконских, «бисерная коллекция» – вышивка жен декабристов. Еще одно декабристское место появилось в городе в 2011 году. Это памятник женам декабристов скульптора Михаила Переяславца. Образ стройной очаровательной женщины с письмами в руках запечатлел Марию Волконскую и стал символом хранительницы памяти о декабристах в Иркутске.

Дом-музей Волконских в Иркутске

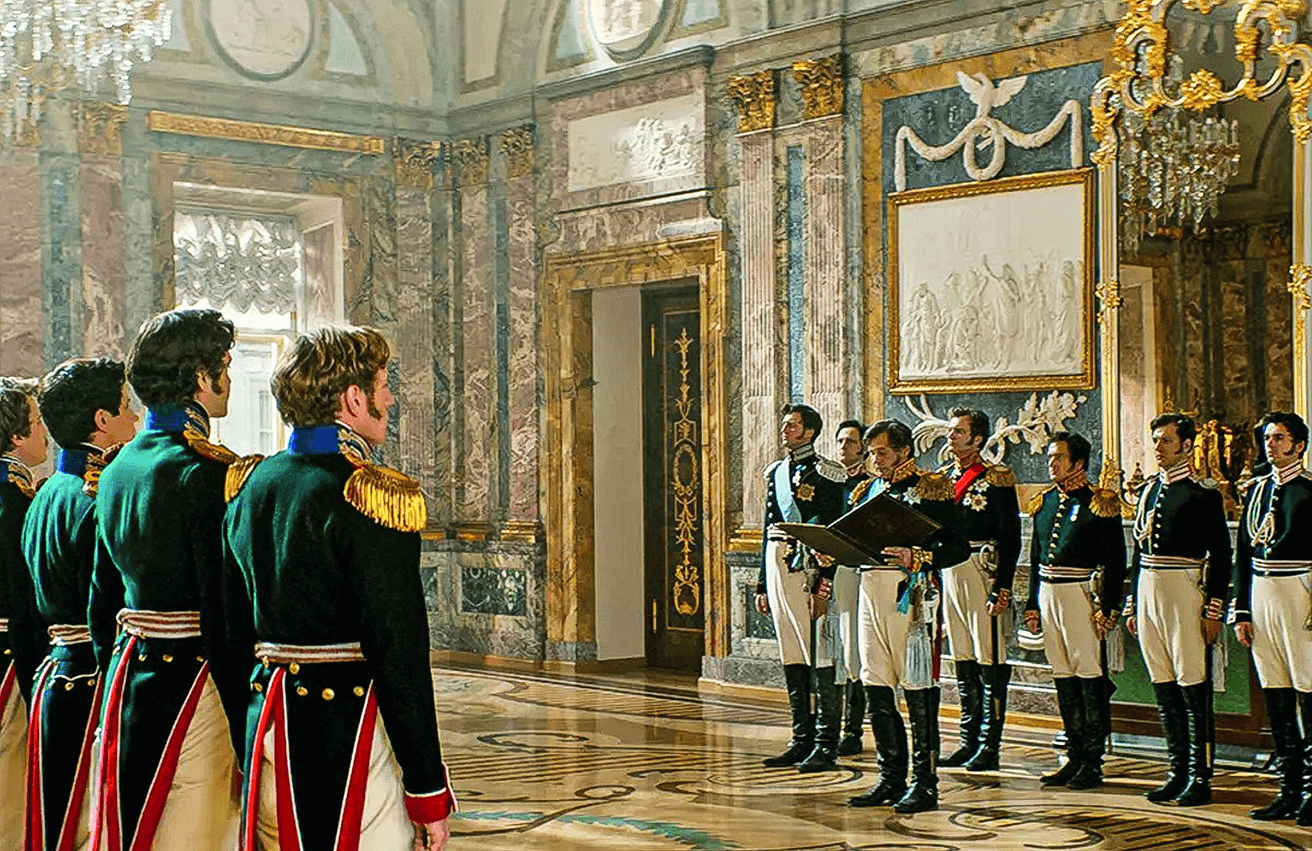

БЛОКБАСТЕР О ЗАГОВОРЕ

Накануне Нового, 2020 года на экраны вышел кинофильм режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения» – «блокбастер» про декабристов. Картина стала антитезой советской (да и либеральной) идеализации декабристов. Мы увидели не романтиков, которые «свободою горят», а амбициозных молодых офицеров, не способных просчитать последствия своих действий. Пробужденная ими стихия бунта была разрушительна, и то, что восстание удалось остановить, скорее благо, чем трагедия. Для историографии такой подход не нов, но в массовом искусстве авторы «Союза спасения» оказались первыми. Преодолевать стереотипы непросто, и в фильме есть натяжки: например, преувеличена причастность к тайным обществам Михаила Сперанского и Николая Мордвинова. Но историческое полотно получилось полнокровным и эффектным. Костюмы, декорации – все выполнено с размахом. На генералах – золотые эполеты ручной работы, а компьютерная графика помогла воссоздать армейский быт и достоверно передать сцены восстания в Петербурге и разгрома мятежного Черниговского полка в Киевской губернии. Авторы фильма сделали ставку на популярных молодых актеров: Леонид Бичевин сыграл Сергея Муравьева-Апостола, Павел Прилучный – своего тезку Пестеля, Иван Янковский – Михаила Бестужева-Рюмина. Едва ли не самым обаятельным героем фильма стал молодой энергичный император Николай I в исполнении Ивана Колесникова. Картину заметили, о ней спорили, проводя параллели между событиями 1825 года и нашим временем. А значит, декабристы – это по-прежнему «актуальное прошлое».

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук; Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

.png)