События декабря

№132 декабрь 2025

255 лет назад

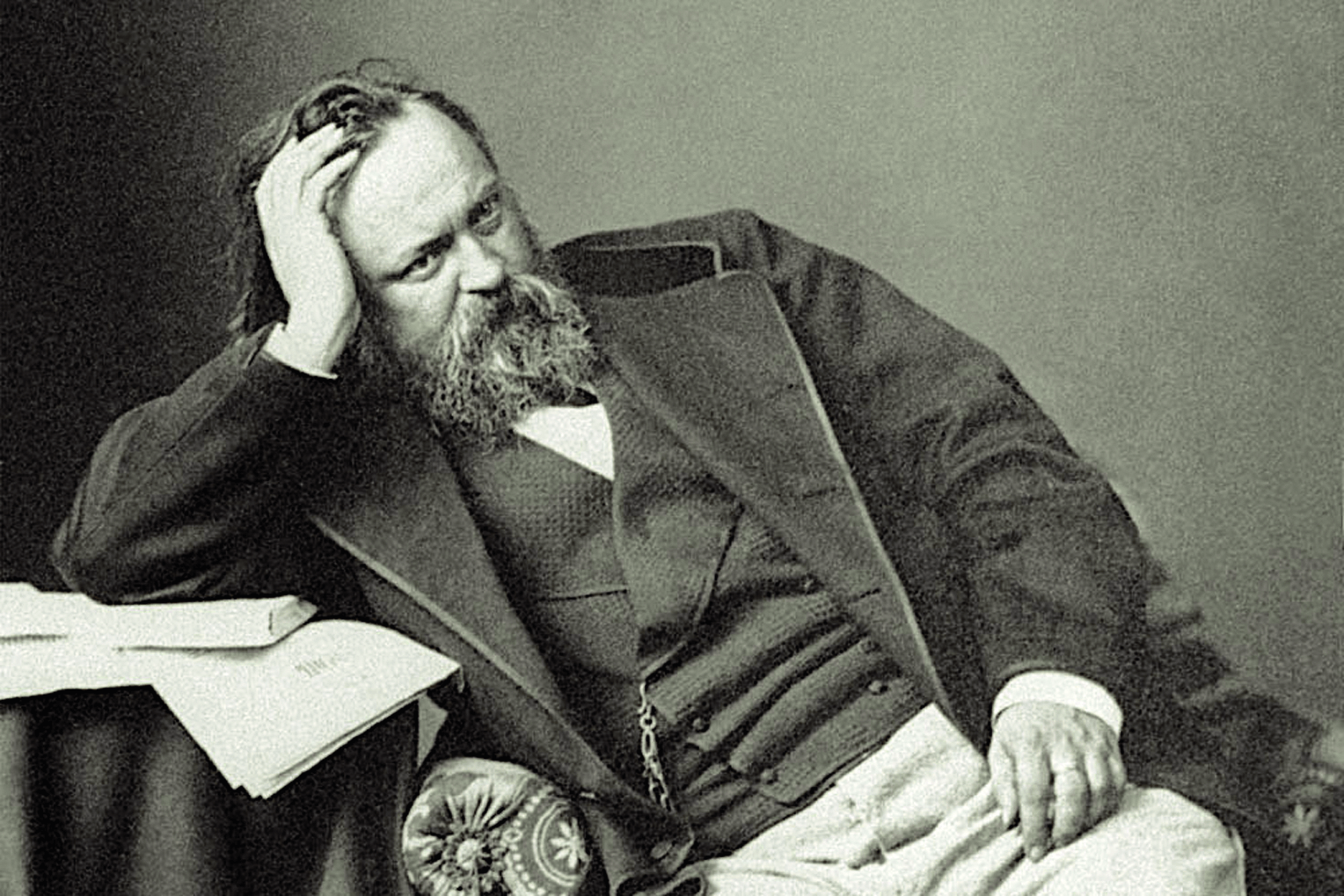

«Погибель рода человеческого»

В Москве началась эпидемия бубонной чумы

Впервые признаки смертоносной болезни проявились в начале 1770 года в армии, которая сражалась с османами на берегах Дуная. К концу года зараза добралась и до Белокаменной. 17 (28) декабря в Московском генеральном госпитале умер офицер, прибывший с фронта. Врачи диагностировали чуму. В течение нескольких дней скончалось более 20 человек, контактировавших с ним, включая медиков. О начале эпидемии штаб-доктор Афанасий Шафонский уведомил главного врача Москвы Андрея Риндера. Госпиталь оцепили солдаты, а в городе вскоре объявили карантин. Однако весной болезнь вспыхнула в Замоскворечье. Генерал-губернатор Петр Салтыков приказал закрыть общественные бани, торговые ряды и кабаки, но городские власти действовали без должной энергии. Пик эпидемии пришелся на лето следующего года – тогда Москву охватила настоящая паника.

Когда архиепископ Амвросий из санитарных соображений приказал убрать список чудотворной иконы Богородицы Боголюбской, находившийся над Варварскими воротами Китай-города, разразился бунт. Жертвой разъяренной толпы стал и сам священнослужитель, убитый в Донском монастыре. В сентябре 1771 года Екатерина II направила в чумную Москву своего фаворита графа Григория Орлова, «чтоб прекратить, колико смертных сил достанет, погибель рода человеческого». Орлов прибыл в зараженный, взбаламученный город во главе нескольких сотен добровольцев – офицеров гвардии. Из личных средств он выплачивал медикам, могильщикам, строителям двойное жалованье, отдал под госпиталь собственный дом, открыл несколько лечебниц. Приказал соорудить новые кладбища – Миусское, Ваганьковское, Пятницкое, Рогожское, Калитниковское и другие. Энергичными мерами эпидемию удалось ослабить. В честь этого подвига по повелению императрицы в Царском Селе возвели мраморную триумфальную арку с надписью: «Орловым от беды избавлена Москва».

Чумной бунт, восстание в Москве в 1771 году. Худ. Э.Э. Лисснер. 1938 год

220 лет назад

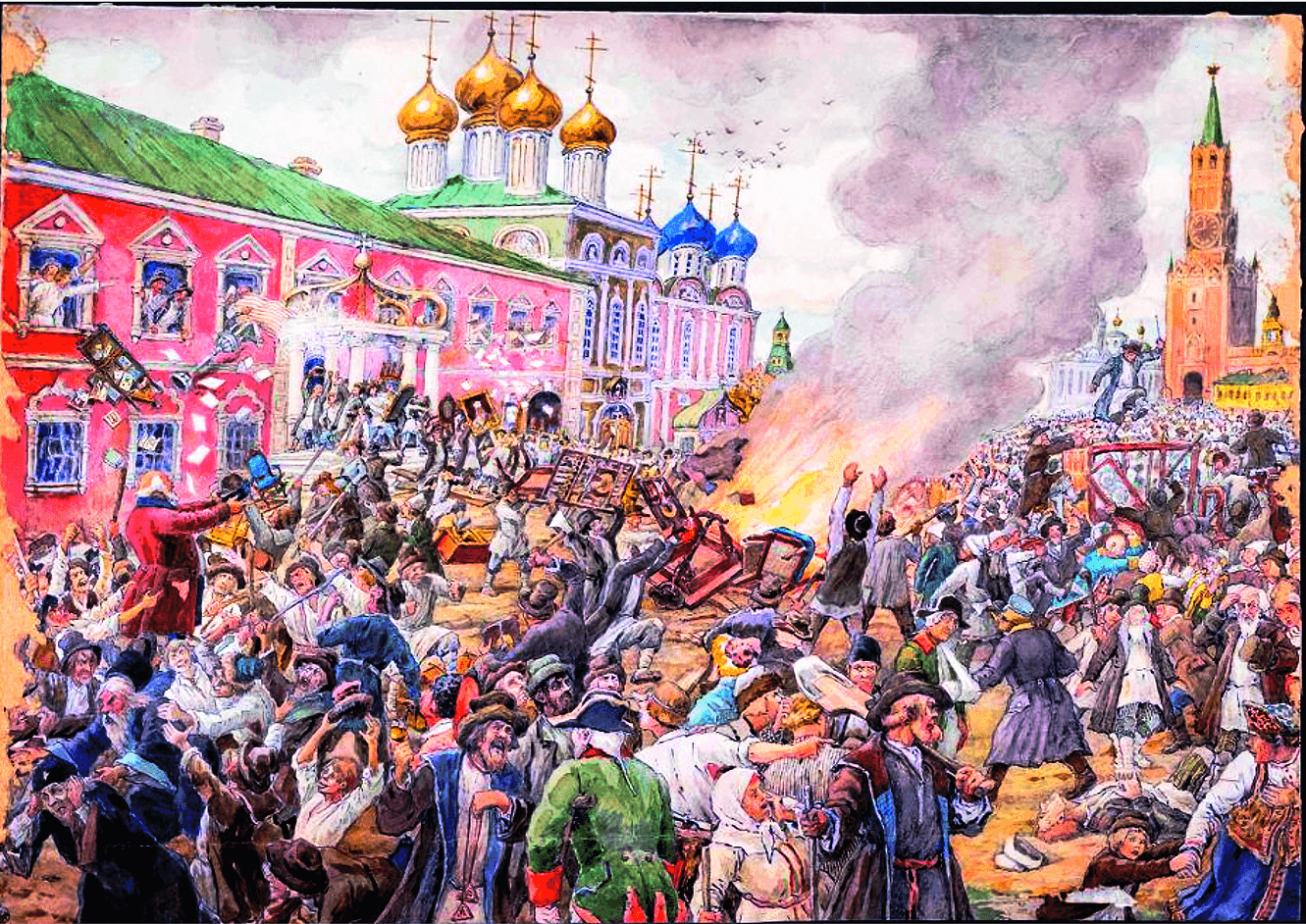

Битва трех императоров

Наполеон нанес поражение русским и австрийским войскам под Аустерлицем

В начале XIX века послереволюционная Франция стала источником серьезной угрозы для европейских монархий – сначала из-за пропаганды республиканских идей, а затем по причине экспансионистских планов императора Наполеона. В Европе сложилась третья антифранцузская коалиция: весной 1805 года Россия и Великобритания подписали союзный договор, к которому в августе присоединилась Австрия. В то время как Англия сражалась против французов на море, основные боевые действия развернулись на территории Австрийской империи. Наполеон с 73-тысячной армией занял позиции под Аустерлицем (ныне чешский город Славков-у-Брна). Против него стояла 85-тысячная группа русско-австрийских союзников, в которой находились два императора – Александр I и Франц II.

Монархи проигнорировали доводы главнокомандующего Михаила Кутузова, предлагавшего не спешить с генеральным сражением и дождаться подкрепления. План сражения под Аустерлицем предложил австрийский генерал Франц фон Веройтер. Его идея заключалась в нанесении основного удара по правому флангу французов и их глубоком охвате, что, как считал австриец, должно было заставить противника отступить. Однако Наполеон переиграл венского стратега. Утром 20 ноября (2 декабря) 1805 года его солдаты не только отразили атаку союзной армии, но и заняли Праценские высоты, ставшие залогом победы.

Героически проявили себя в сражении войска генерала Петра Багратиона, державшие позиции на правом фланге. Но и им пришлось отступить. Победа Наполеона, одержанная при недостатке сил, произвела угнетающее впечатление на императоров. Они покинули военный лагерь еще днем, до окончания битвы. Кампания завершилась триумфом Бонапарта, распадом очередной антифранцузской коалиции и крупными территориальными потерями Австрии. Наполеон называл свой успех «солнцем Аустерлица», а в мировой культуре эта местность остается в памяти благодаря другому символу – небу, которое навсегда запомнилось герою романа Льва Толстого «Война и мир» Андрею Болконскому. Небу, которое заставило его переосмыслить отношение к жизни.

Битва при Аустерлице, 2 декабря 1805 года. Худ. Ф. Жерар. 1810 год

125 лет назад

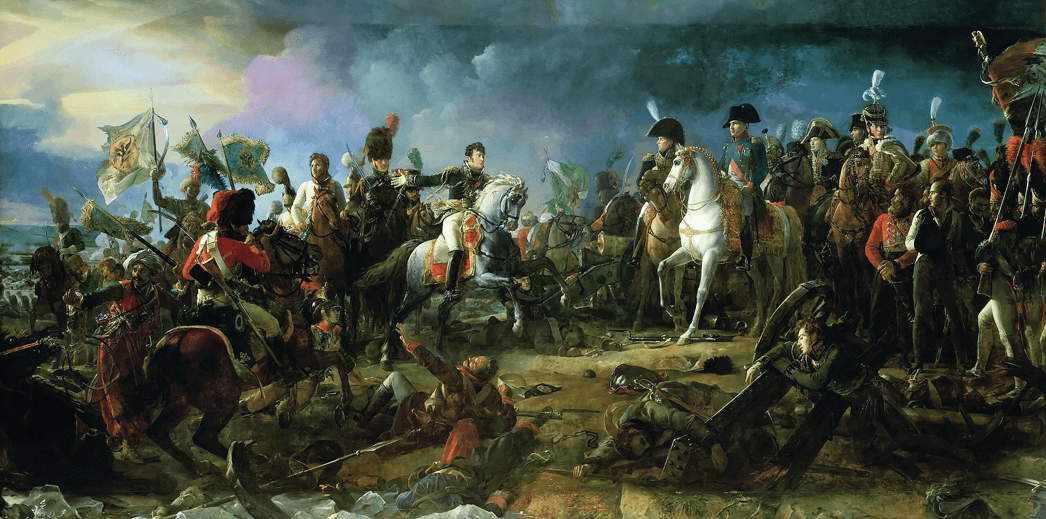

Из «Искры» возгорелось пламя

Российские социал-демократы создали общепартийную газету

Идею марксистского издания еще в 1897 году сформулировал Владимир Ульянов, находившийся в ссылке в Шушенском и еще не взявший псевдоним Ленин, в своей брошюре «Задачи русских социал-демократов». Однако приступить к работе над номером удалось лишь через три года – уже после того, как в марте 1898-го в Минске состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Первый выпуск газеты, получившей название «Искра», вышел 11 (24) декабря 1900 года в Лейпциге, в типографии немецкого социал-демократа Германа Рау. Эпиграфом стали строки из ответа декабристов Александру Пушкину: «Из искры возгорится пламя».

Поначалу редакторские функции выполняли Ленин и Юлий Мартов. В редакционную коллегию также вошли Георгий Плеханов, Вера Засулич, Павел Аксельрод и Александр Потресов. Секретарем редакции стала Инна Смидович, а с апреля 1901-го ее сменила супруга Ленина – Надежда Крупская. Редакция не раз меняла место «прописки», побывав в Мюнхене, Лондоне, Женеве и Вене. Газета выходила нерегулярно – от одного до пяти раз в месяц, а количество полос колебалось от четырех до десяти. Печатали ее на тонкой бумаге и доставляли в Россию нелегально, в чемоданах с двойным дном.

«Искра», призванная, по задумке Ленина, стать коллективным «пропагандистом, агитатором и организатором», сыграла важную роль в подготовке II съезда партии. Летом 1903 года его делегаты приняли Программу и Устав РСДРП, утвердив «Искру» центральным партийным органом. Однако произошедший на съезде раскол партии на большевиков и меньшевиков привел к выходу Ленина из состава редакции в ноябре того же года. Газета стала печатным органом меньшевистской фракции. Ее выпуск продолжался до октября 1905-го и прекратился на 112-м номере.

Ленин с газетой «Искра». Худ. Г.И. Бельцов. 1980 год

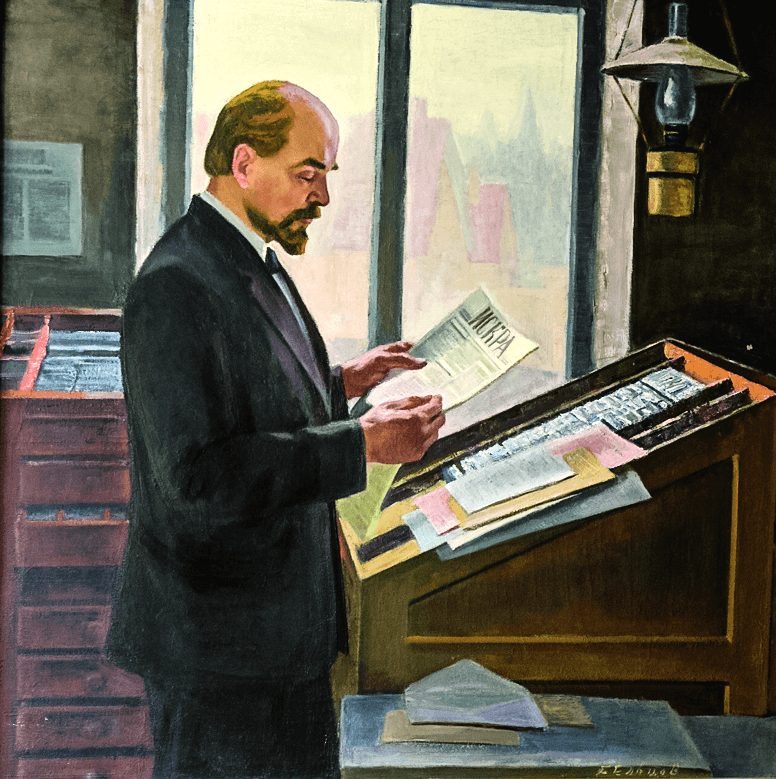

100 лет назад

Время тракторов и вождей

ХIV съезд ВКП(б) взял курс на индустриализацию страны

18 декабря 1925 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца открылся ХIV съезд большевистской партии. На нем присутствовали 665 делегатов с решающим голосом и 641 – с совещательным, представлявшие в общей сложности 1 млн 88 тыс. членов и кандидатов РКП(б). Главной задачей стало преобразование страны из аграрной в индустриальную. Для достижения этой цели и обеспечения экономической независимости в условиях капиталистического окружения требовалось наладить производство машин, оборудования и техники. Уже в 1926-м началось строительство Сталинградского тракторного завода, а спустя два года приступили к закладке Уралмаша и других крупных промышленных предприятий.

На съезде произошли и другие знаковые события. Впервые с политическим отчетом ЦК выступил генеральный секретарь Иосиф Сталин, инициатор форсированной индустриализации. Ранее, на VII–XI съездах, эту почетную миссию возлагали на Владимира Ленина, а на ХII и ХIII с отчетом выступал Григорий Зиновьев. В 1925-м между ним и Сталиным развернулась острая борьба за влияние, которая достигла кульминации на ХIV съезде. 43 делегата (в основном представители Ленинградской партийной организации) потребовали предоставить Зиновьеву слово для содоклада по отчету ЦК. Эта инициатива была встречена резкой критикой сторонников генсека и стала лебединой песней Зиновьева как одного из вождей партии. Результаты поименного голосования «По отчету Центрального комитета» оказались красноречивы: Сталина поддержало подавляющее большинство делегатов – против резолюции проголосовало только 65 человек из 653 участвовавших. Зиновьев выступил лишь с докладом по отчету представительства РКП(б) в Исполкоме Коминтерна. Кроме того, в ходе съезда партия была переименована во Всесоюзную коммунистическую – ВКП(б) и в ее Устав внесли соответствующие изменения.

65 лет назад

Путь к суверенитету

ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониям

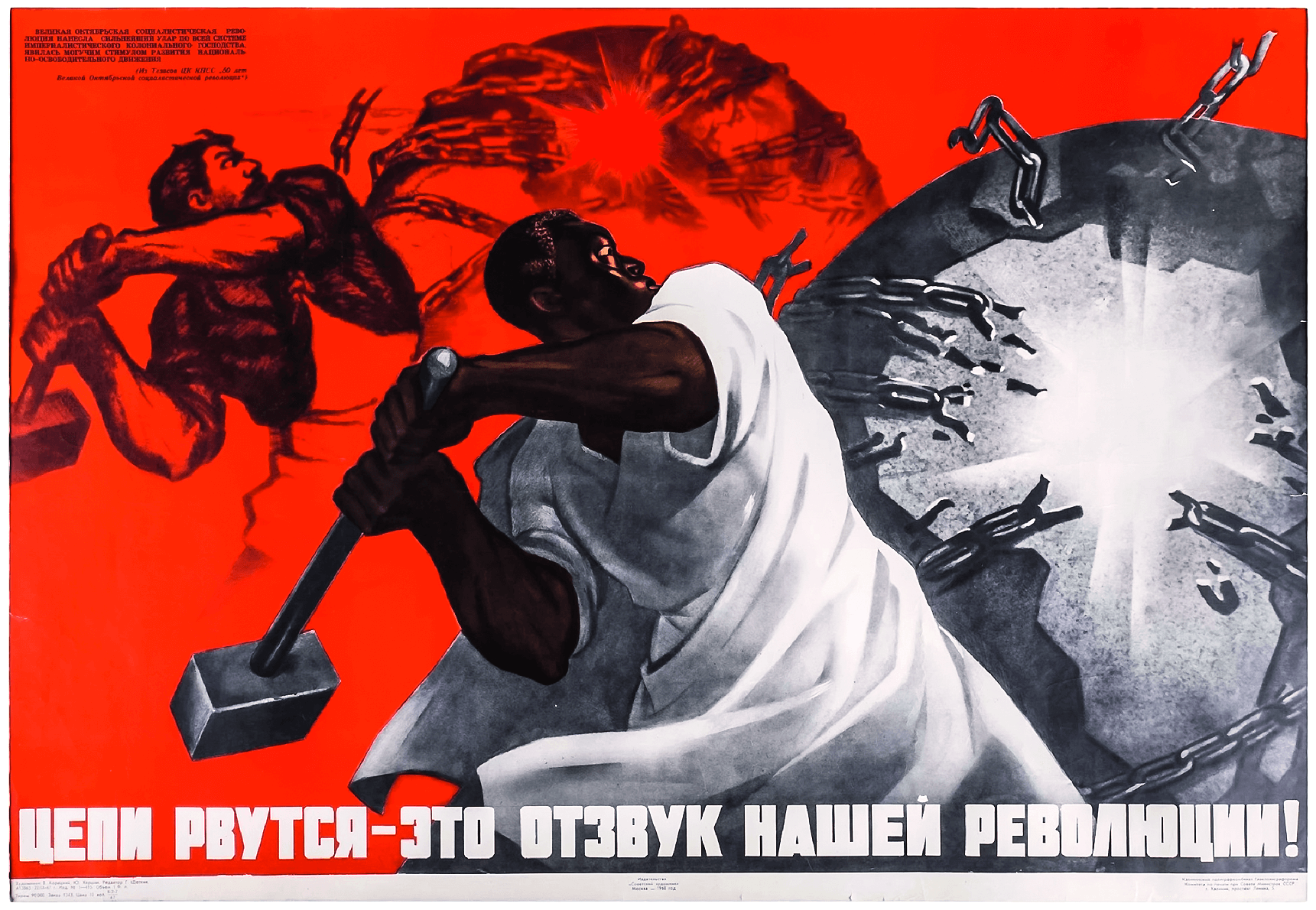

Организация Объединенных Наций с первых дней существования выступала за предоставление суверенитета народам, попавшим в колониальную зависимость. К началу 1960-х в мире под властью метрополий все еще находилось около 100 млн человек. На этом фоне в Африке бурно развивалось национально-освободительное движение, которое активно поддерживал СССР. 23 сентября 1960 года советская делегация внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, который был резко направлен против «империалистических держав». Афро-азиатские делегации подготовили свою версию документа, который включал основные положения советского проекта, но был выдержан в более мягкой по отношению к метрополиям форме. Этот компромиссный вариант и был принят 14 декабря 1960 года: за него проголосовали 89 государств, 9 воздержались, включая США и Великобританию. Декларация гласила, что «подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав человека», а колониализм представляет угрозу для человечества. Этот документ подталкивал страны – члены ООН к признанию государств, которые освобождались от зависимости. К концу 1960-го суверенитет получили 17 африканских стран – бывших колоний Франции, Бельгии и Великобритании. Среди них – Нигерия, Сенегал, Камерун. К 1975 году число новых независимых стран на планете достигло около сотни, и все они пополнили ряды ООН. Новые государства, составившие костяк «движения неприсоединения», видели в Москве своего последовательного союзника в борьбе с колониализмом и его последствиями и поддерживали инициативы Советского Союза в ООН. Большинство этих стран и сегодня сохраняют дружественные отношения с Россией, выступая за формирование многополярного мира.

Советский плакат в технике фотомонтажа. Худ. Ю.В. Кершин, В.Б. Корецкий. 1968 год

25 лет назад

Символы России

Утверждены флаг, герб и гимн нашей страны

Государственная символика современной России формировалась в течение десятилетия. Бело-сине-красное полотнище, известное со времен Петра I, утвердили в качестве Государственного флага постановлением Верховного Совета РСФСР от 23 августа 1991 года.

Осенью 1993-го президент Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым Государственным гербом России стал двуглавый орел, увенчанный коронами, – символ, известный со времен царя Алексея Михайловича. Однако законодательное утверждение этого постановления произошло позднее.

После распада СССР официальным гимном России стала инструментальная композиция – «Патриотическая песня» Михаила Глинки. На протяжении нескольких лет рассматривались различные варианты текста, но до официального утверждения дело не доходило. Опросы общественного мнения показывали, что в народе наибольшим уважением пользуется принятый в 1943-м гимн на музыку Александра Александрова. Эту позицию поддержал и новый президент России Владимир Путин. 4 декабря 2000 года он внес в Госдуму законопроекты о государственной символике, и уже 8 декабря депутаты большинством голосов утвердили музыку Александрова в качестве главной песни страны. Специально избранная комиссия рассмотрела несколько вариантов стихов, но лучшим признали новое произведение поэта Сергея Михалкова. К концу декабря на законодательном уровне были также утверждены триколор и двуглавый орел. В новогоднюю ночь, после праздничного обращения президента, граждане России впервые за много лет услышали гимн со словами. Время неопределенности завершилось, настала пора примирения на основе уважения к историческому наследию страны.

.png)