Чего хотели декабристы?

№132 декабрь 2025

Вот уже двести лет об этом ведутся споры. Что нам известно сегодня о планах заговорщиков?

Ольга Эдельман, кандидат исторических наук

В 1814 году молодые русские офицеры с триумфом возвратились домой. За их плечами были Бородино и Лейпцигская битва, Смоленск и Кульм. Они пережили горечь отступления и оставления Москвы, изгнали неприятеля и спасли Отечество, а затем с боями и победами пересекли всю Европу, чтобы парадным маршем войти во вражескую столицу. Участвовали в сражениях небывалого, невиданного до тех пор размаха и победили не кого-нибудь, а самого Наполеона, величайшего полководца, гением которого сами восхищались.

Офицеры эти были неплохо образованны, горды победами, узнали себе цену. А еще они были очень молоды – службу в ту эпоху начинали рано. Сергей Трубецкой оказался на Бородинском поле в 22 года и был старше многих своих товарищей. Александру Муравьеву было 20 лет, Ивану Якушкину, Матвею Муравьеву-Апостолу, Артамону Муравьеву, Павлу Пестелю в 1812 году было по 19, Сергею Муравьеву-Апостолу – 16. Его ровесника Никиту Муравьева мать не хотела отпускать в армию, он сбежал, был пойман и возвращен, но на следующий год все же поступил на службу и участвовал в Заграничных походах. «Когда поход 1812 года прекратил мое учение, я не имел образа мыслей, кроме пламенной любви к Отечеству», – объявил он впоследствии Следственному комитету. Благодаря войне молодые люди повидали Европу: на фоне ее ухоженных, зажиточных земель Россия выглядела бедной, неустроенной, отсталой.

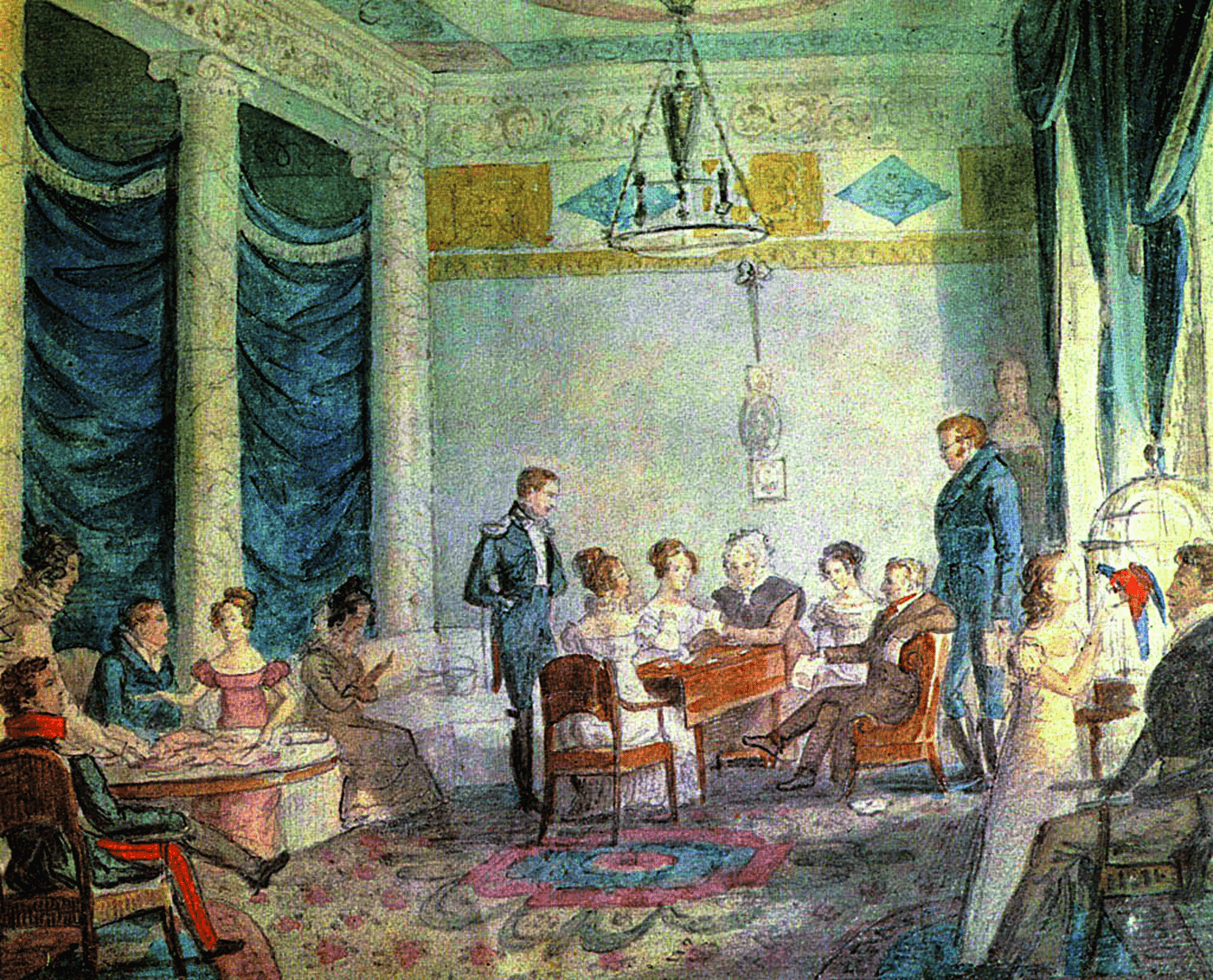

Заседание руководителей тайных обществ. Худ. А.М. Галеркин. 1986 год

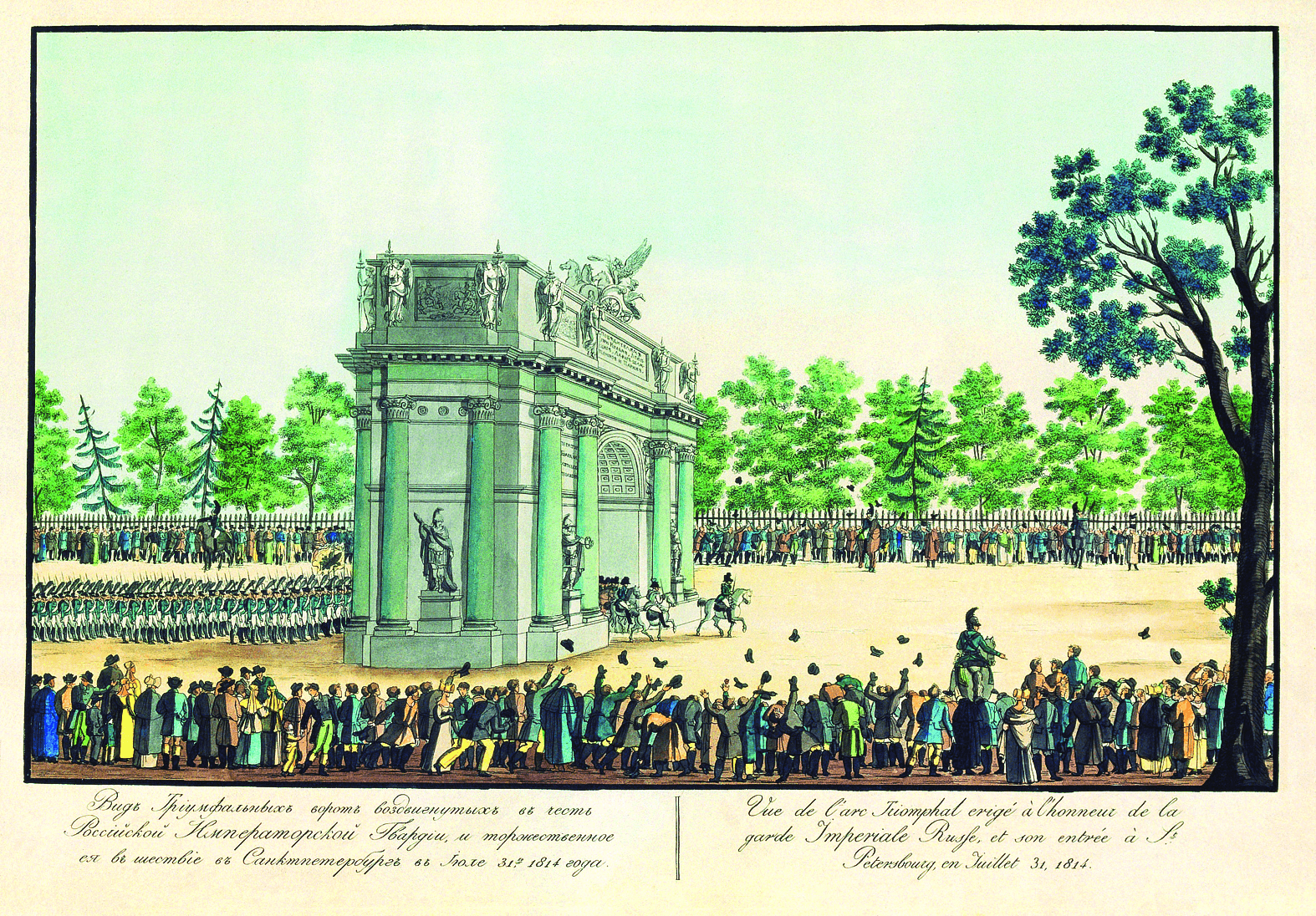

Торжественное возвращение императорской гвардии в Санкт-Петербург через Нарвские триумфальные ворота 31 июля 1814 года. Гравюра И.А. Иванова. 1814 год

Невостребованный порыв

И вот они возвратились. «В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустейшую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет», – вспоминал Якушкин.

Князь Трубецкой так описывал тогдашние настроения: «Нападение Наполеона на Россию в 1812 году возбудило в русских любовь к Отечеству в самой высокой степени; счастливое окончание сей войны, беспримерная слава, приобретенная блаженной памяти покойным государем императором Александром Павловичем, блеск, коим покрылось оружие российское, заставило всех русских гордиться своим именем. <…> Мы часто говорили между собой о бывших событиях, о славе государя, о чести имени русского, рассуждали, что, уже быв каждый по возможности своей полезен Отечеству в военное время, не должны быть бесполезны и в мирное, что каждый из нас, сопутствуя своему государю в трудах военных, должен и в мирных подвигах его величества по возможности своей содействовать». Это сказано на следствии – Трубецкой явно старался убедить власть, что намерения их были вполне верноподданнические. Он не так уж кривил душой, ибо император Александр I много раз давал понять, что тоже думает о реформах. Именно он настоял на том, чтобы Франция при Бурбонах получила конституцию, и даровал в 1815 году конституцию Царству Польскому, ставшему частью его империи.

Однако в послевоенные годы о реформах в России говорили все реже, а император и его генералы с рвением приводили гвардейцев-ветеранов к порядку и дисциплине, ослабевших, по мнению командования, за время военных походов (что в определенном смысле было верно). Патриотический порыв молодых офицеров, героев 1812 года, оказался невостребованным. Им предписывалось оттачивать строевые экзерсисы на плацу и беспрекословно подчиняться старшим по званию.

Тайное политическое общество родилось из сплава горячего желания служить Отечеству, невозможности его осуществить, критического взгляда на происходящее и неуемной молодой энергии. О программе и задачах созданного в 1816-м «Союза спасения» известно не так много – сами участники не определили их ясно. Устав «Союза благоденствия» сохранился: в нем нет ничего радикально-революционного, преобладает риторика о нравственных законах, добродетели, общественном благе, общей пользе, справедливости. Цель организации формулировалась так: «"Союз благоденствия" в святую себе вменяет обязанность распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим Творцом предназначена».

В соответствии с этим членам союза предлагалось трудиться на ниве благотворительности, просвещения, бороться со злоупотреблениями и т. д. Про политические цели в уставе ничего не говорилось, и это очень в духе времени: тогда и вправду верили, что если все будут честны, нравственны, станут добросовестно исполнять свои обязанности, то это неизбежно приведет к всеобщему благоденствию. Лишь позднее, когда стало очевидно, что Александр I придерживается все более консервативного курса и не проявляет интереса к реформам, возникла идея переворота с опорой на военную силу. О том, чтобы взбунтовать народ, и речи не было, повторения кровавых ужасов пугачевщины или Французской революции никто не желал.

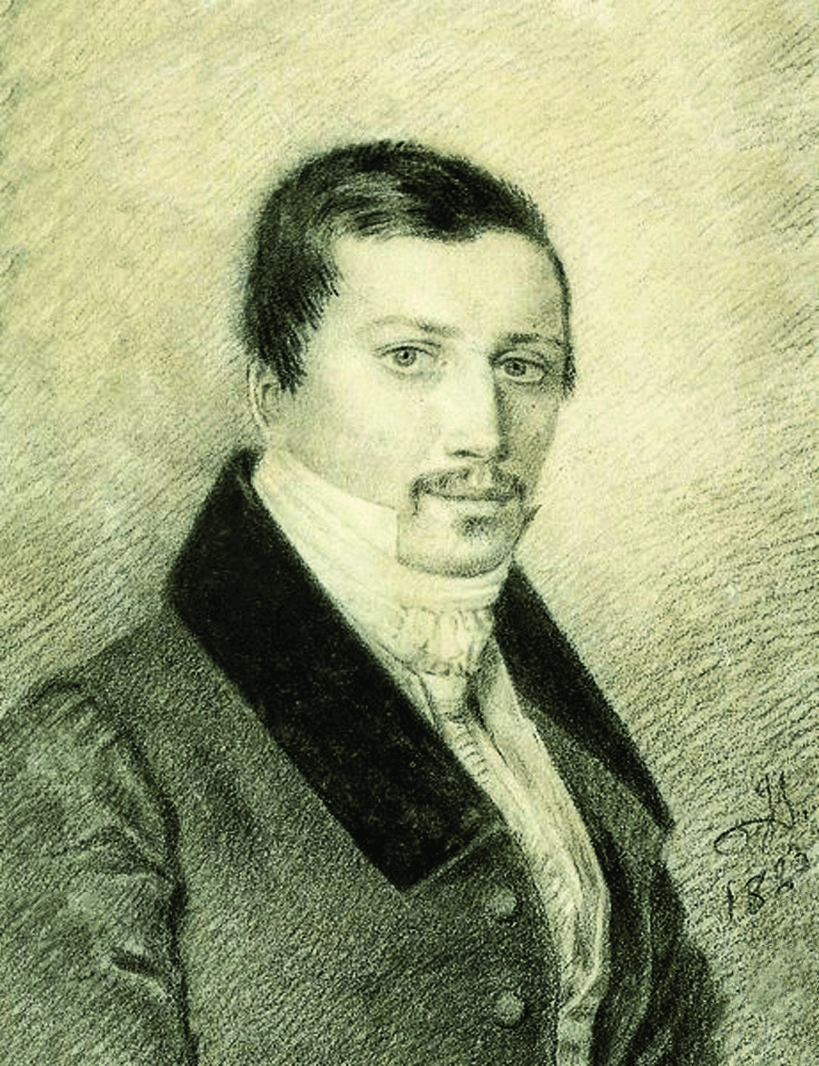

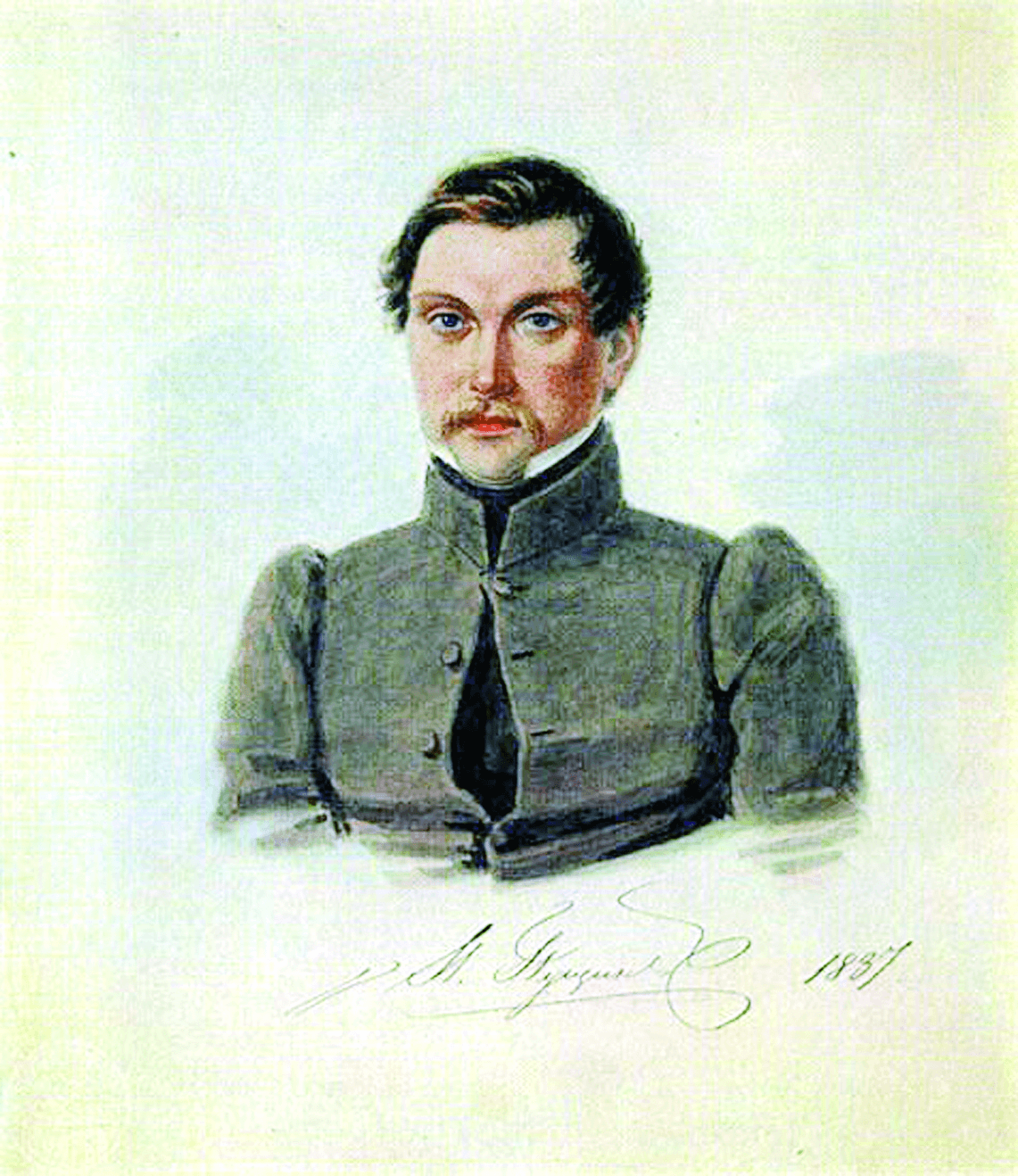

Иван Якушкин. Рисунок Ж. Вивьена. 1823 год

«Слышав многие утеснения»

«В беседах наших, – продолжал Якушкин, – обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего Отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет была каторга; повсеместное лихоимство и грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще».

Молодые офицеры ясно видели тяжесть солдатской службы. Главное ее бремя заключалось в бесконечной муштре и телесных наказаниях за любую провинность, даже самую незначительную. «В то время солдатская служба была не служба, а жестокое истязание», – вспоминал Матвей Муравьев-Апостол, чья память хранила много историй о забитых насмерть солдатах. Полковник Федор Шварц, доведший до бунта гвардейский Семеновский полк, «приказывал солдатам снимать сапоги, когда бывал недоволен маршировкой, и заставлял их голыми ногами проходить церемониальным маршем по скошенной, засохшей пашне; кроме того, наказывал солдат нещадно и прославился в армии погостом своего имени». Во время учений он заставлял солдат неподвижно стоять часами, связывал им ноги в лубки и пр.

Александр Поджио, отставной подполковник, служивший в лейб-гвардии Преображенском, затем в армейском Днепровском пехотном полку, утверждал, что «побои и род палок входили в неотъемлемое право каждого какого бы ни было начальника и в каком бы он чине ни был. Солдат был собственною принадлежностью каждого. Били его и ефрейтор, и унтер-офицер, и фельдфебель, и прапорщик, и так далее до военачальника. Не было ему суда, и всякая приносимая жалоба вменялась ему в вину, и он наказывался как бунтовщик». А ведь это были солдаты – победители Наполеона! Декабристы особенно возмущались тем, что даже израненные ветераны не были освобождены ни от порки, ни от унизительного обращения. От палок (и то формально) освобождало только наличие солдатского Георгиевского креста.

Якушкин в своих записках, созданных уже после сибирской ссылки, честно и искренне представил свой взгляд на российские проблемы. Обратим внимание, что в его перечне «главных язв нашего Отечества» отсутствует самодержавие. Это не значит, что Якушкин был его сторонником – он бы предпочел конституционную монархию или даже республику. Однако важно понять, что для членов тайного общества главным, первоочередным было не свержение самодержавия: они бы вполне удовлетворились его улучшением, усовершенствованием. Якушкин принадлежал к числу основателей «Союза спасения», то есть был в обществе с самого его начала. Мичман Александр Беляев, участник восстания 14 декабря, в Северном обществе не состоял, но затеял в 1824 году «тайное общество Гвардейского экипажа» из нескольких сослуживцев и на следствии так описывал свое мировоззрение: «Я имел образ мыслей свободный, но не вредный, ибо я любил мое Отечество, желал законов для него, слышав многие утеснения, кои претерпевают крестьяне от некоторых помещиков, и мне казалось их состояние самым беззащитным. Но вместе с сим душевно был предан государю, и мысль республики никогда не была в моей голове».

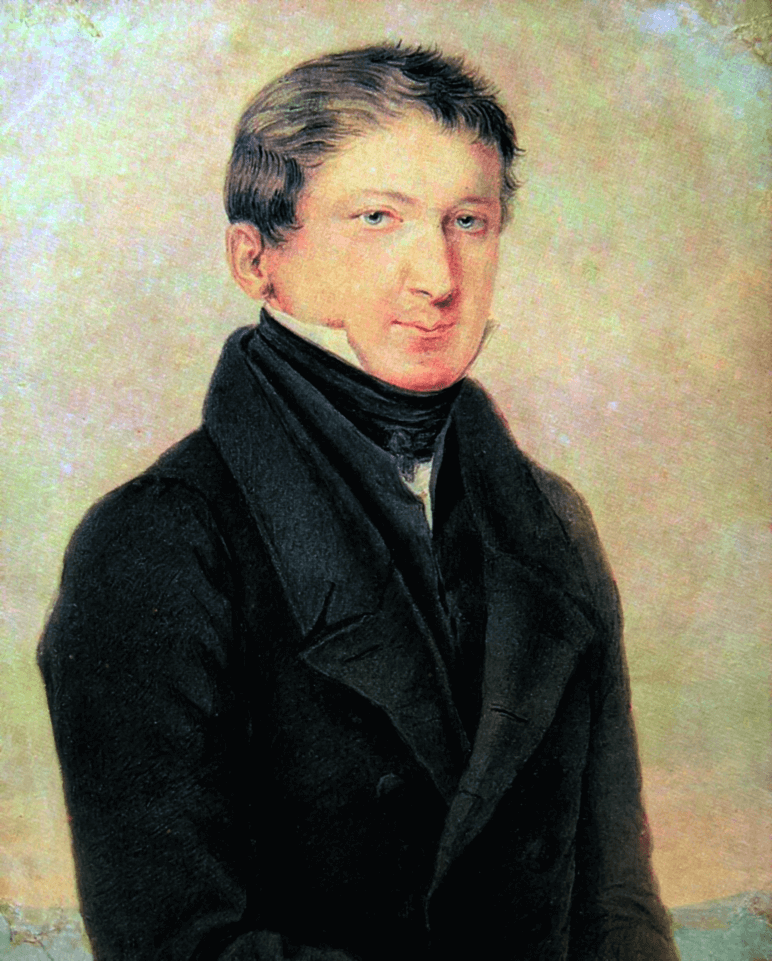

Матвей Муравьев-Апостол. Худ. И.И. Уткин. 1886 год

Продажа крепостных с аукциона. Худ. К.В. Лебедев. 1911 год

«Главные язвы нашего Отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, повсеместное лихоимство и грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще»

Республиканские грезы

Говоря о взглядах декабристов, нужно понимать, насколько наивной, политически неопытной была та эпоха. Много веков повсюду царили монархии, которые казались естественным, само собою разумеющимся способом власти. Примером существующей республики были одни только Северо-Американские Соединенные Штаты, просуществовавшие к тому времени четыре десятилетия; прочие революционные республики, как Французская, оказались недолговечными.

Про республику люди поколения декабристов читали в книгах о Древних Афинах и Древнем Риме, где приводились назидательные примеры высоких добродетелей. Казалось, что республика – совершенное общество безупречных людей, думающих исключительно об общей пользе. «Я воспоминал блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное ее положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей», – объяснял Пестель на следствии. Он «ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении», а разговоры о республике приводили его товарищей «в восхищение и, можно сказать, восторг».

Рискнем предположить, что восторг мог разгореться лишь при условии, что никто из этих молодых людей реально функционирующей республики не видел. Представления о республиканском строе у декабристов были сугубо книжного происхождения: республику они воспринимали в качестве умозрительной идеальной картины. Вероятно, этим и объясняется, что республиканская форма правления не стала для них первейшей, первостепенной задачей. Идеал заведомо труднодостижим, а перед глазами были вполне насущные и конкретные «язвы», требовавшие лечения: облегчить солдатам службу и сократить ее с 25 лет до 10 или 15, реформировать судебную систему, улучшить положение помещичьих крестьян.

Гостиная Олениных в петербургском доме. Неизв. худ. 1820-е годы

Представления о республиканском строе у декабристов были сугубо книжного происхождения: реально функционирующей республики никто из этих молодых людей не видел

Добрый барин

Сейчас в интернете гуляет фальшивая история, будто бы генерал Александр Бенкендорф, собрав всех арестованных декабристов, заявил им, что коли бы они вправду желали освобождения крестьян, то освободили бы сперва своих собственных. Мол, он, Бенкендорф, это сделал, в отличие от заговорщиков. Эта сказка не опирается на какие-либо существующие источники и не выдерживает проверки простым здравым смыслом. Как Бенкендорфу удалось бы собрать вместе политических подследственных, которых держали изолированно, перекрестно допрашивали, водили на очные ставки? Сочинял эту фальшивку человек, не знающий ни программных документов декабристов, ни биографии генерала. Иначе ему было бы известно, что тот не руководил следствием и никаких демонстративных бесед с участниками восстания вести не мог.

Шефом жандармов и главой Третьего отделения Бенкендорф стал уже после окончания расследования. И надо ли говорить, что своих крестьян он не освобождал? Самое же здесь существенное – подмена вопроса о необходимости важнейшей социальной и политической реформы личной претензией к ставящим вопрос о ней, а это глубокая деградация разговора и об истории, и о понимании политических и социальных процессов вообще.

Большинство участников декабристских обществ по молодости своей крестьянами еще не владели, поскольку родители их здравствовали и управляли имениями. Якушкин, вступив в наследство, пытался освободить крестьян без земли, из этого ничего не вышло, а родственники сочли, что Иван Дмитриевич повредился рассудком, раз затеял такое. С точки зрения закона – того самого закона о вольных хлебопашцах 1803 года, на который любят ссылаться приверженцы изложенной выше фальшивки, – отпустить крестьян можно было только с земельным наделом.

Иван Пущин в Москве, «желая хотя бы несколько содействовать к общему благу», предлагал учредить союз, имеющий целью личное освобождение дворовых людей: «Обязанность члена состояла в том, чтоб (непременно) не иметь при своей услуге крепостных людей, если он вправе их освободить». Важно, что Пущин имел в виду именно дворовых, прислугу – с ними было проще, они не занимались обработкой земли, и вопрос о земельном наделе тут не стоял. Дворовые, получив свободу, могли продолжать ту же службу, даже тому же барину, но уже как вольнонаемные. Впрочем, из этого плана тоже ничего не вышло. Михаил Лунин решил было поступить иначе: неженатый и бездетный, он составил завещание, по которому все свои немалые имения отписал, минуя сестру, дальнему родственнику с условием отпустить крестьян на волю. Но после приговора Лунину сестра (искренне его любившая) завещание оспорила и выиграла.

В любом случае никакие частные решения о собственных крепостных общей проблемы не решали. И кстати, крестьяне в результате не сильно бы выиграли. Готовый их освободить добрый барин и так не особо их угнетал, а вот тираны и самодуры по своей воле никого бы не отпустили. Как заметил Пестель в «Русской правде» по поводу крепостных, «у самых добрых господ они совершенным благоденствием пользуются. У самых злых они в совершенном злополучии обретаются. Между сими двумя крайностями существует многочисленное количество разнообразных степеней злополучия и благосостояния».

Иван Пущин. Акварель Николая Бестужева. 1837 год

«Дух времени, стремящийся к свободе»

Проблему крепостничества декабристы видели и говорили о ней бессчетное множество раз. Трубецкой писал: «Главная мысль составлявших общество членов была, что блаженной памяти государю императору угодно было дать России конституцию… и что первою мерою к сему должно служить освобождение крестьян от крепостности помещикам». Ему вторил Якушкин: «По возвращении из-за границы крепостное состояние людей представилось мне как единственная преграда сближению всех сословий и вместе с сим общественному образованию в России». Он утверждал, что все знакомые ему члены «Союза благоденствия» «почти единственно занимались разного рода предположениями относительно освобождения крепостных людей в России».

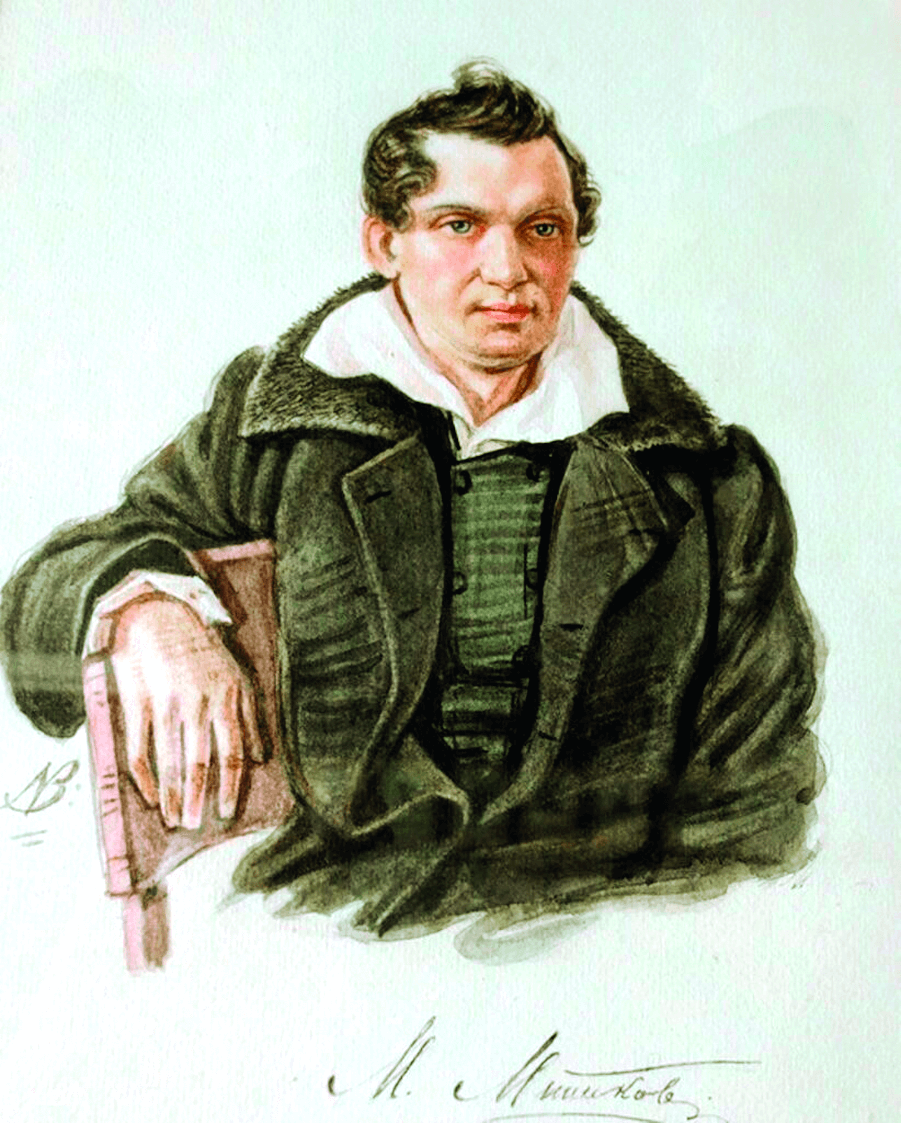

Полковник Михаил Митьков на следствии показал, что первой обязанностью членов общества было «стараться споспешествовать к освобождению крестьян». Он также признал, что часто вел об этом разговоры: «Я говорил о пользе освобождения крестьян… везде, где мне случалось слышать разговор о состоянии крестьян и дворовых людей. Говоря таким образом, что помещики получали бы вернее доходы с своих земель, если бы крестьяне были свободны, а крестьяне были бы в лучшем состоянии, потому что каждый занимался бы по своему произволу и, работая для себя, имея неотъемлемую собственность, он был бы трудолюбивее». Митьков приводил аргументы экономические, но для декабристов был важен прежде всего нравственный аспект проблемы. Они остро чувствовали, что владеть людьми дурно.

Это было недвусмысленно заявлено в их конституционных проектах. «Русский народ свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства» («Конституция» Никиты Муравьева). «Дух времени, стремящийся к свободе, на законах основанной… заставляет желать, чтобы рабство было совершенно в России уничтожено и чтобы полезное сословие крестьян не было забыто. <…> Сверх того, надобно также и о том в совести своей помыслить, что право обладать другими людьми как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по своему произволу без предварительного с ними соглашения и единственно для своей прибыли, выгоды и прихоти есть дело постыдное, противное человечеству» («Русская правда» Пестеля).

Михаил Митьков. Акварель Николая Бестужева. Петровский завод, 1836 год

Без внятного рецепта

Но как это воплотить в жизнь, не вызвав страшных потрясений и кровавого хаоса? Главная загвоздка была в упомянутом вопросе о собственности на землю. Декабрист Николай Басаргин в конце 1850-х годов, когда уже было очевидно, что готовится крестьянская реформа, размышлял, каким образом правительство может ее осуществить. «Разумеется, что оно не может отобрать просто крестьян от помещиков и зачислить их в крестьяне государственные. Не может также освободить их без надела землею. В первом случае оно бы поступило противозаконно и даже несправедливо. Противозаконно потому, что помещик владел доселе крестьянином, хотя вопреки праву естественному, вопреки правилам нравственным и т. д., но согласно существовавшему несколько веков узаконению. <…> Лишать его прав на эту собственность без всякого возмездия было бы несправедливо». Одновременно Басаргин отмечал, что за минувшие после их дела три десятилетия русское общество прониклось убеждением, что крепостное право противоестественно, несправедливо и даже невыгодно.

В эпоху существования тайных обществ подобного общественного настроения еще не было, и его вызревание стало важнейшим итогом выступления декабристов. Сами же они были убеждены в порочности крепостничества, но внятного рецепта реформы не имели. Пестель наметил причудливый вариант раздела земель: половина остается в частной собственности, половина становится общественной и любой гражданин имеет право получить участок для пропитания себя. Как Павел Иванович предполагал проводить это в жизнь, неизвестно; скорее всего, это и ему самому было неясно, потому среди прочих причин он и не закончил «Русскую правду», заметив только, что «поелику таковое важное предприятие требует зрелого обдумания и весьма большую в государстве произведет перемену, то и не может оное иначе к успешному окончанию приведено быть, как введением постепенным».

Никита Муравьев в последнем из трех дошедших до нас вариантов своей «Конституции» прописал следующее: «Крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся, и по две десятины земли на каждый двор для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключат с владельцами оных». Это практически та же концепция, что много лет спустя легла в основание Великой реформы 1861 года, хотя там от крестьян требовались выкупные платежи помещикам, которых Муравьев не предусматривал.

В целом декабристы так и не смогли перейти от своих благих намерений к созданию более или менее стройной программы. Самым проработанным пунктом их планов стало установление в России «временной» диктатуры – конечно же, в интересах проведения реформ. Но и эту меру, как показала история, заговорщики 14 декабря не сумели воплотить в жизнь.

Николай Басаргин. Акварель Николая Бестужева. Петровский завод, 1836 год

Ольга Эдельман, кандидат исторических наук

.png)