«Советский Нюрнберг»

№131 ноябрь 2025

Такое название получили прошедшие в СССР открытые судебные процессы над германскими, венгерскими, румынскими, японскими военными преступниками и коллаборационистами

Олег Назаров, доктор исторических наук

До 1943 года судов над нацистскими военными преступниками и их пособниками нигде в мире не было. Первый процесс состоялся в Краснодаре. В отличие от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, призывавшего покончить с главарями Третьего рейха без судебного разбирательства, Иосиф Сталин и советское руководство требовали их публичного осуждения, дабы мир узнал о совершенных ими злодеяниях. В СССР открытые суды над нацистами и их приспешниками проводились в больших залах, рассчитанных на широкую аудиторию, заседания транслировались на улицу через репродукторы, о процессах писали газеты и снимались документальные фильмы.

Ноты Молотова

С первых дней войны гитлеровцы зверски убивали и грабили советских граждан. 28 июня 1941 года рядовой Эмиль Гольц из 29-й моторизованной дивизии записал в дневнике: «На рассвете мы проехали Барановичи. Город разгромлен. Но еще не все сделано. По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущали. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают все, что не успели сделать мы». Враги были уверены, что отвечать за свои изуверства им не придется. Нередко они фотографировались на фоне своих жертв.

6 января 1942 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов направил послам и посланникам государств, с которыми Советский Союз имел дипломатические отношения, ноту о преступлениях нацистов: «Освобождение частями Красной армии, в процессе ее продолжающегося успешного контрнаступления, ряда городов и сельских местностей, находившихся временно в руках германских захватчиков, выявило и с каждым днем все более продолжает выявлять неслыханную картину повсеместного грабежа, всеобщего разорения, гнусных насилий, издевательств и массовых убийств, учинявшихся немецко-фашистскими оккупантами над мирным населением». Далее были приведены многочисленные примеры поистине чудовищных преступлений: «Так, в деревне Колпино Смоленской области оккупанты погнали всех крестьян строить мосты и блиндажи для германских частей. По окончании строительства этих укреплений все крестьяне были расстреляны. <…>

В Злобинском сельсовете Орловской области фашисты убили двухлетнего ребенка колхозников Кратовых за то, что он мешал им спать своим плачем.

В селе Семеновское Калининской области немцы изнасиловали 25-летнюю Ольгу Тихонову, жену красноармейца, мать трех детей, находившуюся в последней стадии беременности, причем шпагатом связали ей руки. После изнасилования немцы перерезали ей горло, прокололи обе груди и садистски высверлили их. В той же деревне оккупанты расстреляли мальчика лет 13 и на его лбу вырезали пятиконечную звезду».

Реакция на ноту последовала через неделю. 13 января на состоявшейся в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце конференции союзников представители восьми правительств в изгнании (Польши, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Югославии) и французского Национального комитета приняли Сент-Джеймсскую декларацию. Они заявили о своей решимости «преследовать, расследовать, судить и осуждать преступников, независимо от их происхождения, и обеспечивать исполнение приговоров в рамках международной юрисдикции». Предлагалось привлечь к ответственности всех, кто совершал и организовывал преступления. Декларацию одобрили присутствовавшие на конференции в качестве наблюдателей представители СССР, США и Великобритании, а также Китай, Индия и Британские доминионы.

27 апреля Молотов направил послам иностранных государств, не воевавших против СССР, ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления». Он призвал к справедливости, требуя, чтобы нацисты и их пособники были наказаны за все страдания, которые причинили советскому народу. А 14 октября Молотов заявил: «Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».

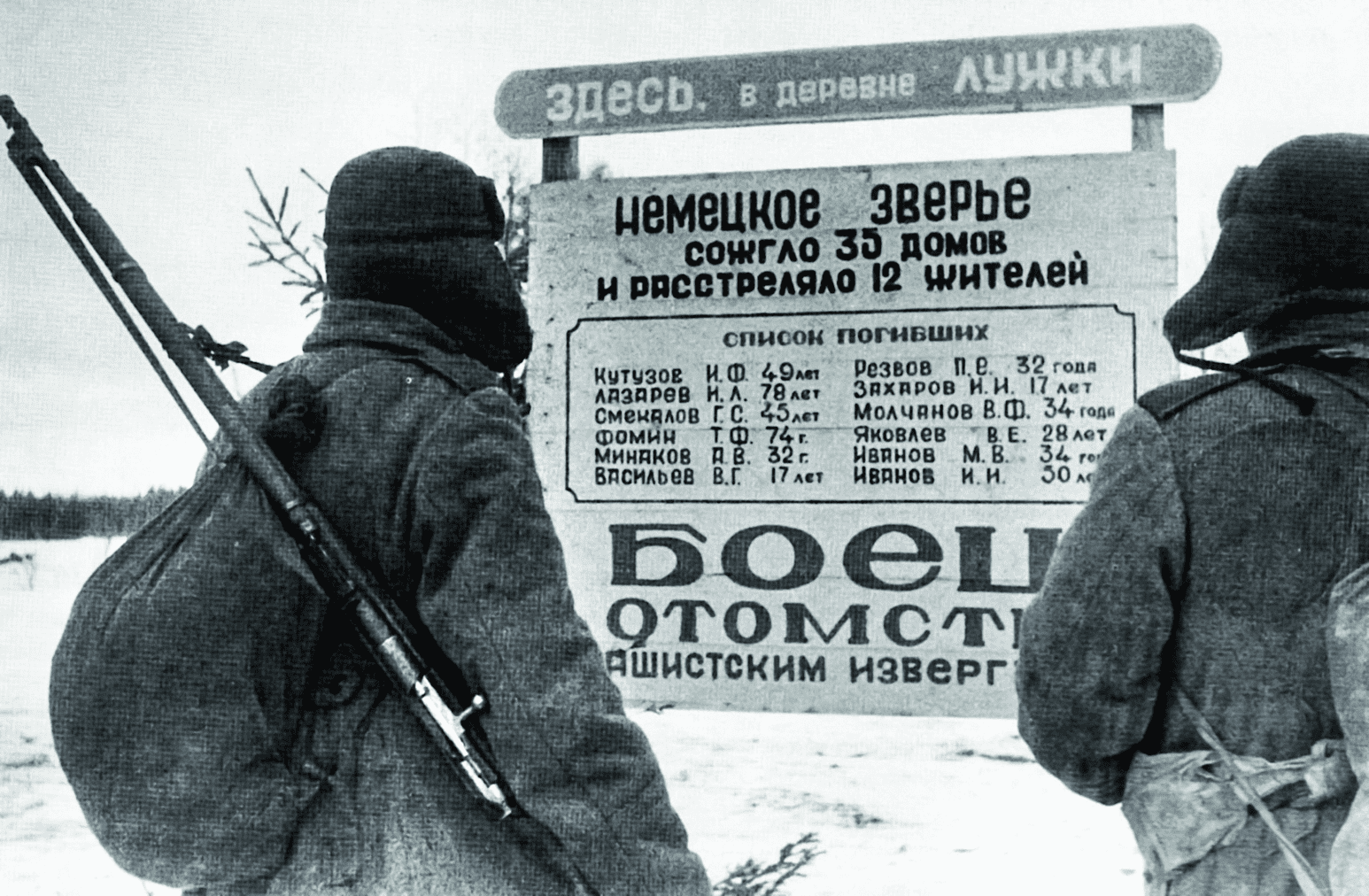

Советские солдаты перед плакатом, обличающим зверства нацистов. 1943 год

Чрезвычайная комиссия

В Кремле понимали, что для справедливого наказания виновников преступлений необходимо собрать доказательства и создать юридическую базу. С этой целью указом Президиума Верховного Совета СССР № 160/17 от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В ее состав вошли председатель ВЦСПС Николай Шверник (председатель ЧГК), член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, летчица Валентина Гризодубова, писатель Алексей Толстой, академики Николай Бурденко, Борис Веденеев, Трофим Лысенко, Евгений Тарле, Илья Трайнин, митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич).

16 марта 1943 года СНК СССР принял постановление № 2299, в котором говорилось, что задачей ЧГК является «установление во всех случаях, где это представится возможным, личностей немецко-фашистских преступников, виновных в организации или совершении злодеяний на оккупированной советской территории, с целью предания этих преступников суду и их сурового наказания». Было решено создать на освобожденных территориях республиканские, краевые и областные комиссии.

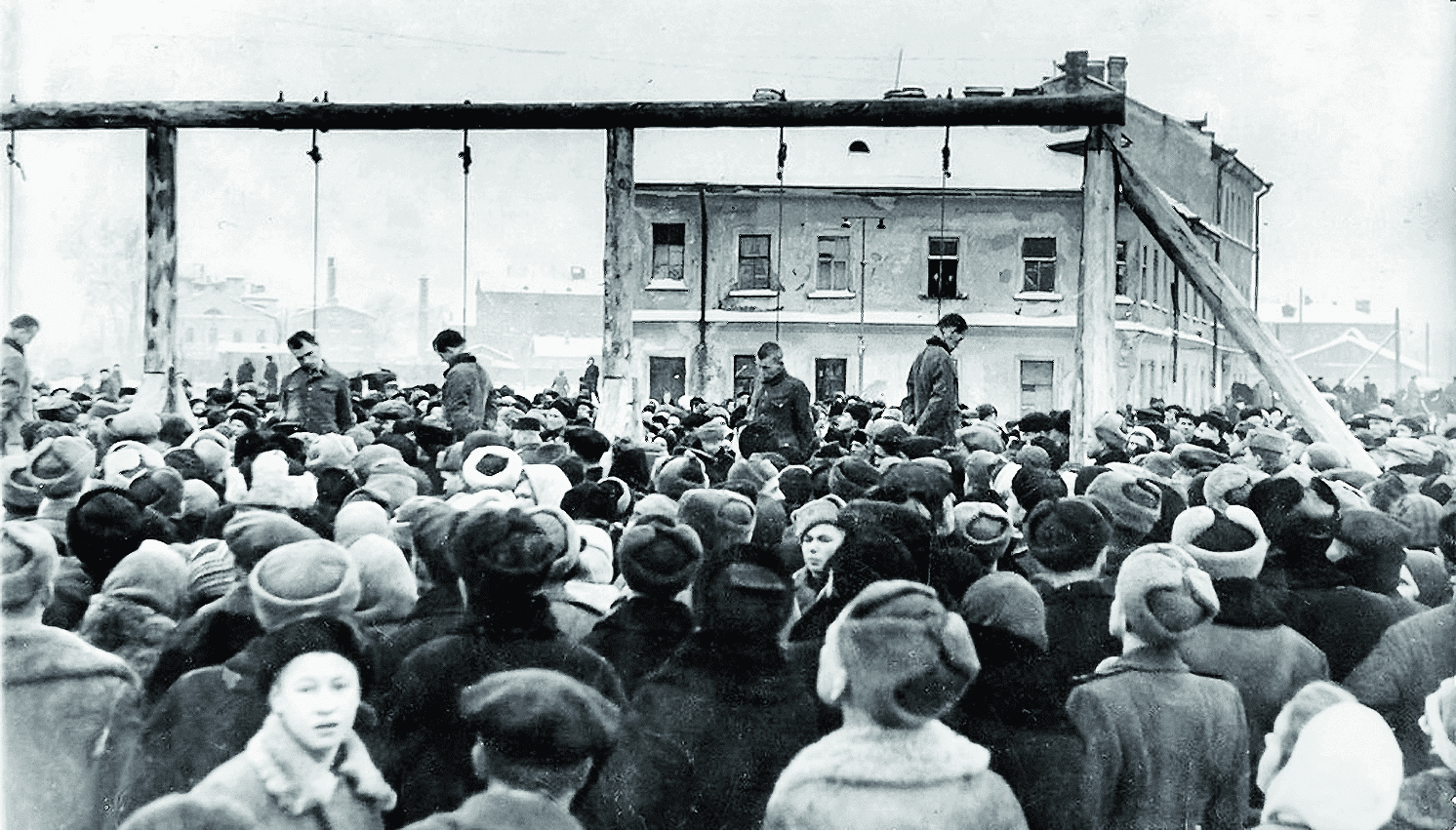

Юридической основой для привлечения к судебной ответственности нацистских преступников и коллаборационистов стал указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 от 19 апреля 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Отныне приговором для изменников Родины могла быть смертная казнь через повешение или ссылка на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет. Рассмотрение таких дел возлагалось на военно-полевые суды, а осуществление смертной казни предписывалось проводить публично.

В ходе долгой и кропотливой работы (она продолжалась до 9 июня 1951 года) ЧГК изучила 54 тыс. актов и свыше 250 тыс. свидетельских показаний. Был собран огромный фактический материал, который позволил провести судебные процессы над военными преступниками и коллаборационистами, а также обосновать материальные претензии Советского Союза к государствам-агрессорам.

Казнь военных преступников возле кинотеатра «Гигант». Ленинград, 5 января 1946 года

Процессы 1943 года

Прологом к первому открытому процессу стал суд над начальником полиции Армавира Петром Сосновским весной 1943 года. Он был признан виновным в руководстве акциями по уничтожению евреев, военнопленных, советских парашютистов и приговорен к высшей мере наказания. Секретарь военного трибунала Армавирского гарнизона Северо-Кавказского фронта Яков Айзенштат вспоминал: «К назначенному времени площадь была заполнена народом. На деревьях и крышах окрестных домов расположились мальчишки. Сосновский находился в кузове грузовой автомашины. Председатель военного трибунала огласил приговор. На шею Сосновского надели петлю, автомашина отъехала и казнь свершилась. Но в этот момент произошло неожиданное. По указу от 19 апреля 1943 года повешенный должен был висеть на площади три дня для публичного обозрения. Однако, как только автомашина отъехала, к повешенному подскочили инвалиды войны и стали палками и костылями его бить. В результате обнажилось тело. Этот инцидент был учтен, и при последующих повешениях в Краснодаре и Харькове место казни тщательно охранялось воинскими подразделениями».

14–17 июля 1943 года в Краснодаре в кинотеатре «Великан» прошел первый в мире открытый судебный процесс над пособниками нацистов. Перед военным трибуналом Северо-Кавказского фронта предстали 11 карателей зондеркоманды СС «10а»: Василий Тищенко, Николай Пушкарев, Иван Речкалов, Григорий Мисан, Иван Котомцев, Юнус Напцок, Игнатий Кладов, Михаил Ластовина, Григорий Тучков, Василий Павлов, Иван Парамонов. Все они имели адвокатов и могли ходатайствовать о вызове свидетелей со своей стороны.

В ходе процесса помимо обвиняемых допросили 22 свидетеля. Показания тех и других содержали многочисленные факты преступлений нацистов и их пособников. Тищенко, вызванный первым, рассказал об изобретенных нацистами «газенвагенах» – машинах, в которых арестованных убивали газом: «В машину сначала посадили женщин, а потом, как поленья дров, начали бросать и их детей. Если какая-то из матерей защищала ребенка, ее тут же избивали до полусмерти. Один мальчик, когда его втаскивали в душегубку, укусил гестаповца за руку. Другой фашист убил этого мальчика, ударив его прикладом по голове».

Все подсудимые признали свою вину. Восьмерых приговорили к смертной казни, и 18 июля в 13 часов на центральной площади Краснодара, где собралось около 50 тыс. человек, фашистские прихвостни были повешены. Парамонов, Тучков и Павлов получили по 20 лет каторжных работ. Краснодарский процесс вызвал интерес далеко за пределами Советского Союза. К примеру, англичане могли узнать о нем из сообщений по радио. 21 июля прозвучали слова работавшего в СССР британского политического обозревателя Александра Верта: «Казнь предателей явилась предвестником того, что ожидает их германских хозяев». Много лет спустя материалы процесса помогли изобличить и осудить командира зондеркоманды СС «10а», шефа краснодарского гестапо полковника Курта Кристмана. Гитлеровский палач, после войны работавший агентом по недвижимости, в 1980 году в Мюнхене был приговорен к 10 годам лишения свободы. В 1985-м его досрочно освободили. Умер Кристман в 1987-м.

Второй открытый судебный процесс прошел 15–18 августа в Краснодоне. Перед военным трибуналом войск НКВД Ворошиловградской области предстали Михаил Кулешов, Василий Громов и Григорий Почепцов, причастные к гибели членов «Молодой гвардии». Их судили без стороны защиты. Жители Краснодона выступали свидетелями и просили вынести обвиняемым смертный приговор. 19 августа посмотреть на казнь предателей пришло около 5 тыс. горожан.

15–18 декабря в Харькове в военном трибунале 4-го Украинского фронта состоялся первый в мире открытый судебный процесс не только над пособниками врагов, но и над самими нацистами. В числе обвиняемых были трое карателей – капитан Вильгельм Ландхельд, унтерштурмфюрер СС Ганс Риц, старший ефрейтор немецкой тайной полевой полиции Рейнгард Рецлав и их приспешник водитель Михаил Буланов. У подсудимых были адвокаты. В ходе процесса была доказана личная вина каждого из обвиняемых в пытках и убийствах советских граждан. Имевший высшее юридическое образование Риц признал, что «на Восточном фронте не могло быть и речи ни о международном, ни о каком-либо другом праве». Он сам во время допросов избивал арестованных шомполами и резиновыми палками, добиваясь признаний в вымышленных преступлениях. В июне 1943 года Риц участвовал в массовом расстреле советских граждан в районе деревни Подворки Харьковской области.

Ландхельд в свое оправдание сказал: «Я выполнял приказы своего начальства, если бы я их не выполнил, то был бы предан военно-полевому суду». Однако на решение суда это заявление не повлияло: 18 декабря четверо подсудимых были приговорены к смертной казни и на следующий день повешены при большом скоплении народа. Тем самым Харьковский процесс создал важный правовой прецедент, установив, что преступный приказ не освобождает исполнителей от ответственности. Впоследствии этот принцип был закреплен в Нюрнберге.

Унтерштурмфюрер СС Ганс Риц перед казнью. Харьков, 19 декабря 1943 года

Харьковский процесс 1943 года создал важный правовой прецедент, установив, что преступный приказ не освобождает исполнителей от ответственности. Впоследствии этот принцип был закреплен в Нюрнберге

Во время и после Нюрнберга

Первый послевоенный открытый судебный процесс над нацистскими преступниками прошел в актовом зале Смоленского медицинского института 15–19 декабря 1945 года. Десять нацистов на этапе следствия признались в совершенных злодеяниях против населения и военнопленных. Семерым был вынесен смертный приговор, трое получили 20, 15 и 12 лет каторжных работ. Казнь состоялась 20 декабря на Заднепровской площади в присутствии свыше 50 тыс. жителей Смоленска.

Кроме Смоленского зимой 1945–1946 годов состоялось еще семь процессов: Брянский, Ленинградский, Киевский, Николаевский, Минский, Великолукский и Рижский. В центральных и местных газетах писали, что они являются советским аналогом проходившего тогда Нюрнбергского трибунала. К примеру, «Великолукская правда», подробно освещавшая процесс над 11 немецкими военными преступниками в Великих Луках (в то время – областной центр в составе РСФСР), 25 января 1946 года опубликовала «Обвинительное заключение по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Великолукской области». В передовице «Наступил час расплаты» подчеркивалось, что оно «является грозным обвинительным актом и против всего фашизма, созданного фашистской партией во главе с людоедом Адольфом Гитлером и его ближайшими приспешниками, которых судит Международный трибунал в Нюрнберге».

На восьми процессах этого периода 66 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение, 19 – к каторжным работам на сроки от 12 до 20 лет.

Третья волна судов над нацистами началась с процесса в Сталино (ныне Донецк), который состоялся в Театре оперы и балета 24–30 октября 1947 года. На скамье подсудимых сидели 12 военных преступников – от генерала пехоты до рядовых исполнителей. Главным обвиняемым стал командующий 46-й пехотной дивизией генерал Курт Рёпке, издавший в ноябре 1943-го приказ не брать в плен советских военнослужащих. Смертных приговоров не было, так как 26 мая 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР смертная казнь в стране была отменена, а высшей мерой наказания стали 25 лет лагерей. Всех обвиняемых приговорили к ссылке на каторжные работы: десятерых – сроком на 25 лет, одного – на 20 и еще одного – на 15 лет.

Затем последовали суды в Бобруйске, Севастополе, Чернигове (там осудили немецких и венгерских военных преступников), Полтаве, Витебске, Кишиневе (там осудили немецких и румынских военных преступников), Новгороде и Гомеле. На девяти процессах третьего периода 128 подсудимых были приговорены к 25 годам каторжных работ, девять человек – к 20 и один – к 15 годам.

В общей сложности на 20 открытых судебных процессах были осуждены 242 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и их пособники из Советского Союза. В декабре 1949 года к ним добавились 12 японцев, осужденных на сроки от 15 до 25 лет на Хабаровском процессе, который стал 21-м и последним. Все вынесенные приговоры можно считать обоснованными и по современным меркам. Впоследствии никто из осужденных реабилитирован не был.

Допрос подсудимого Эрнста Бема на Ленинградском процессе. 1945 год

Олег Назаров, доктор исторических наук

.png)