Что почитать и что увидеть в ноябре

№131 ноябрь 2025

Зубок В.М.

Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева

М.: АСТ, 2025

Книга профессора Лондонской школы экономики и политических наук, выпускника исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владислава Зубока посвящена политике Советского Союза в годы холодной войны. Как пишет автор, многолетняя преподавательская деятельность убедила его в том, «что уроки прошлого и знания о нем не переходят к последующим поколениям автоматически, а требуют непрерывных усилий ученых и преподавателей». Это связано с тем, что каждое поколение усваивает и осмысливает историю как бы заново. По словам Зубока, прошло всего лишь три десятилетия после окончания холодной войны, а она уже основательно подзабыта. «Былое поросло травой, а сорняки – искажения, мифы, упрощенные трактовки – растут и множатся с пугающей быстротой. Между тем без понимания того, что происходило в то время, с 1945 по 1991 год, невозможно понять, как и почему возник тот мир, в котором мы живем сегодня, и почему в этом мире нет Советского Союза».

Основная идея монографии, как утверждает профессор, заключается в следующем: «Сталин и его преемники главными целями государственной политики считали укрепление безопасности и усиление могущества СССР. Соперничая с целым миром, советские вожди всеми доступными средствами отстаивали интересы Советского государства». Вместе с тем, полагает автор, мотивацию внешнеполитической деятельности Сталина и его преемников невозможно отделить от их образа мыслей и понимания того, что это были за люди: «руководители СССР, как, собственно, и вся советская элита, а также миллионы советских граждан, являлись наследниками великой и ужасной революции, опрокинувшей царскую Россию и поднявшей на щит мессианскую идеологию о бесклассовом обществе». Следовательно, для объяснения логики и действий СССР в холодной войне важно по меньшей мере попытаться понять, как именно вожди, партийно-государственная номенклатура и народ видели окружающий мир и свое место в нем.

Книга состоит из 10 глав, каждая из которых посвящена ключевым внешнеполитическим событиям и действиям советского руководства на разных этапах холодной войны. В первой главе анализируется огромное наследие Второй мировой, ее влияние на партийную номенклатуру и общество в целом. Вторая показывает, почему сталинская внешняя политика, с таким успехом распространившая геополитическое влияние СССР в Европе и Азии, помогла подорвать хрупкое послевоенное сотрудничество между великими державами и способствовала началу холодной войны. Третья глава на примере политики Советского Союза в послевоенной оккупированной Германии демонстрирует, как кремлевские расчеты сталкивались с реальностью и динамикой «советизации» послевоенной Центральной и Восточной Европы. Четвертая посвящена повороту в советской внешней политике после смерти Сталина, вызванному не только сменой идеологических и геополитических акцентов, но и внутрипартийной борьбой за власть и идеологической риторикой. В пятой исследуется влияние термоядерной революции и создания межконтинентальных баллистических ракет на представления руководства СССР о безопасности. Особое место занимает шестая глава, где поднимается тема социально-культурных изменений в советских элитах и обществе, тема десталинизации структур и сознания. Здесь дается оценка романтическому периоду оттепели, анализируются первые серьезные трещины на фасаде послесталинского «единодушия». Все эти явления мощным эхом отзовутся четверть века спустя – при Михаиле Горбачеве, полагает Зубок. Седьмая глава знакомит читателей с политикой разрядки, особо выделяя роль Леонида Брежнева как ее главного инициатора и творца. Восьмая прослеживает причины, которые привели брежневскую политику к закату, а советские войска – в страны Африки, а потом в Афганистан. Девятая глава повествует о переходе верховной власти от кремлевской «старой гвардии» к Горбачеву и его единомышленникам из поколения шестидесятников. Наконец, в десятой главе основное внимание сосредоточено на различных интерпретациях финала холодной войны и распада СССР.

Островский Д.

Европа, Византия и «интеллектуальное молчание» древнерусской культуры

М.: Библиороссика, 2025

В отличие от западноевропейской средневековой традиции, вера на Руси превалировала над критикой и рассудком, а диалектическая логика не просто отрицалась – она воспринималась как помеха прямому созерцанию божественного. Препятствовало ли это свободному развитию культуры? Сторонники западноцентричного подхода полагают, что да. Однако известный американский славист, профессор истории в Высшей школе Гарвардского университета Дональд Островский рисует куда более сложную и многослойную картину.

Антонов Д.И.

История русской средневековой культуры: религиозные представления и практики

М.: Индрик, 2025

Книга доктора исторических наук, профессора Дмитрия Антонова погружает читателя в мир религиозной культуры Древней Руси XI–XVII веков, исследуя ее сквозь призму представлений и практик. Первая часть монографии посвящена ключевым взглядам на мироздание, природу человека, власть, церковь, святых, ангелов и демонов, посмертный суд и эсхатологию. Отдельное внимание уделено иконам и реликвиям. Во второй части фокус смещается на религиозные практики: вотивные (то есть приносимые Богу) дары и вклады, монастырский обиход и «экономику спасения».

Анисимов Е.В.

Историк у источника. Политическая история XVIII века в документах и комментариях

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025

Сборник работ доктора исторических наук, профессора Евгения Анисимова объединяет исследования, сфокусированные на России XVIII века. Острые моменты политической истории становятся здесь предметом источниковедческого анализа, в рамках которого подлинный документ эпохи подробно комментируется и вводится в культурный контекст. Читателя ждет разбор победной речи Петра Великого на Полтавском поле в 1709 году, изучение подписей, значащихся под смертным приговором царевичу Алексею, история русско-голштинского брачного союза, дело о доносе на исследователя Василия Татищева 1738 года и многое другое. Каждое из этих эссе читается словно детектив или авантюрный роман, не утрачивая при этом своей высокой научной значимости.

Сенин А.С.

Военная экономика Российской империи

М.: РГГУ, 2025

Учебное пособие, подготовленное доктором исторических наук, профессором Александром Сениным, освещает развитие военно-промышленного комплекса Российской империи. В фокусе исследования – производство стрелкового и артиллерийского вооружения, интендантское и инженерное имущество для армии и флота, а также военное судостроение. Отдельно рассматриваются организация и устройство тыла, роль транспорта и связи в укреплении обороноспособности страны. Особое внимание уделено предприятиям военной промышленности и внедрению в производство достижений науки и техники. Кроме этого, читателей ждет детальный анализ состояния военной экономики накануне и в ходе Первой мировой войны.

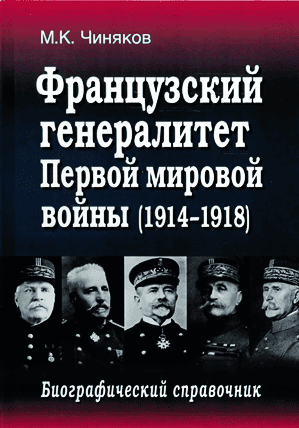

Чиняков М.К.

Французский генералитет Первой мировой войны (1914–1918). Биографический справочник

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2025

Биографический справочник – уникальное для отечественной историографии издание. В нем собраны сведения о 953 французских генералах и адмиралах, которые играли важную роль в сражениях Первой мировой войны и оказали существенное влияние на ее результат. Прослеживая карьеру каждого военачальника вплоть до завершения службы, книга также детально систематизирует их награды: французские (орден Почетного легиона, Военный крест, Военная медаль, затем остальные), колониальные и иностранные.

Хасэгава Ц.

Преступление и наказание в период Русской революции

М.: Библиороссика, 2025

Впервые изданная на русском языке книга Цуёси Хасэгавы – почетного профессора Калифорнийского университета, автора многочисленных работ по истории русской революции – посвящена криминальному хаосу 1917 года. Период между падением монархии и приходом к власти большевиков длился менее года. Ликование от новообретенной свободы быстро сменилось страхом и беспорядками, пришедшими вслед за упразднением полиции, а также волной преступности, которую Временное правительство так и не смогло обуздать. Книга показывает, как постреволюционная преступность и попытки ее подавления стали катализатором для формирования жесткого репрессивного государства.

Мозохин О.Б.

Борьба с вредительством в СССР. 1927–1941 гг.

М.: Вече, 2025

Монография доктора исторических наук, ученого секретаря Центра экономической истории ИРИ РАН Олега Мозохина исследует кампанию по борьбе с вредительством в народном хозяйстве СССР – от начала индустриализации до Великой Отечественной войны. На основе архивных материалов в книге детально реконструируется механизм выявления и пресечения фактов вредительства в промышленности и сельском хозяйстве. Автор анализирует роль государственных органов в проведении данной репрессивной политики и ее последствия для экономики страны.

Геноцид славянских народов в ХХ веке

Белград: Институт политических исследований, 2025

Сборник, опубликованный на нескольких языках, объединил работы ученых из Сербии, России, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Болгарии, Черногории, Чехии, Словении и ряда других европейских государств, выступавших в мае 2025 года в Белграде на международной научной конференции «Геноцид славянских народов в ХХ веке». Как заметил во вступительной статье профессор Зоран Милошевич, славяне имеют склонность молчать о преступлениях, совершенных по отношению к ним западными странами, – начиная с геноцида сербов и карпатских русинов в годы Первой мировой и заканчивая более близкими к нам событиями.

Преподавание истории в странах Востока

М.: Институт востоковедения РАН, 2024

Издание исследует специфику преподавания школьной истории в 14 странах: КНР, Гонконге, на Тайване, в КНДР и Южной Корее, Японии, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, в Индии, Пакистане, Японии, а также в России и Казахстане. Работы исследователей-востоковедов подтверждают неизменно важную роль, которую играет историческое образование для развития любой страны. Среди тем сборника: изучение российской истории в Китае, «обновление» памяти об антияпонской войне в Китае в 1990-е, освещение вклада казахстанцев в Великую Победу и его отражение в учебниках республики, анализ особенностей исторического образования в Южной и Северной Корее и многое другое.

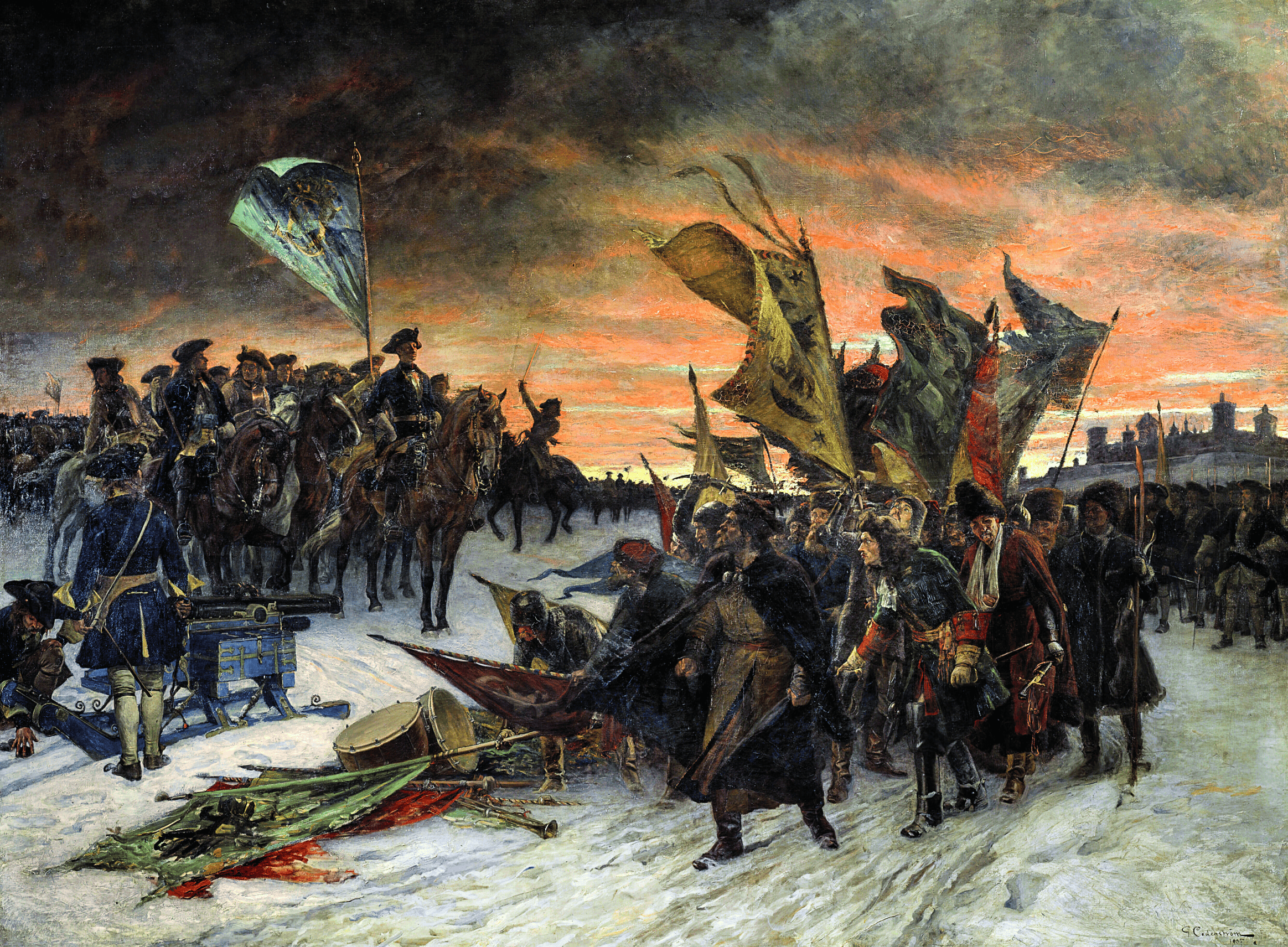

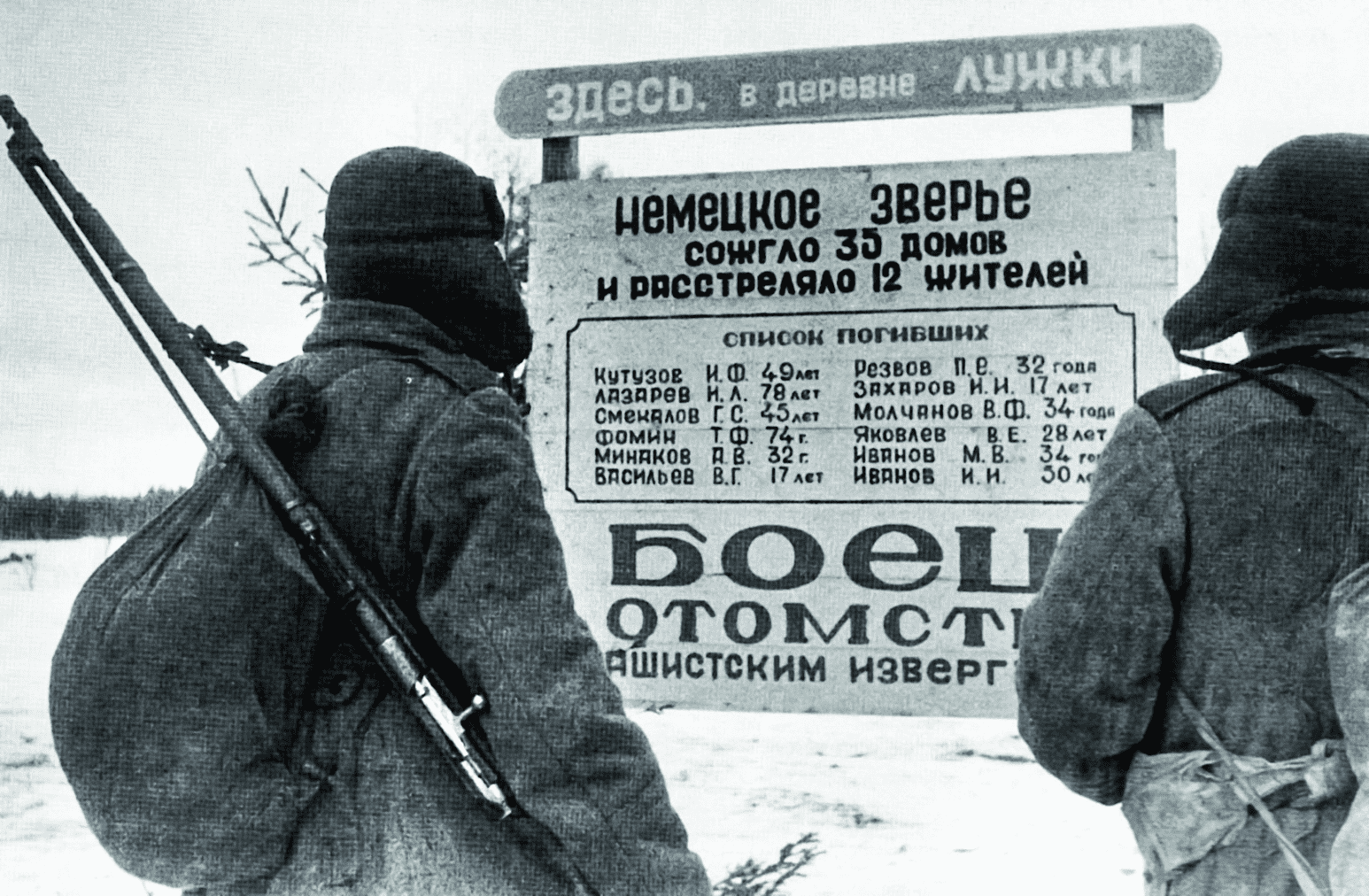

4 ноября – 9 декабря

Победа! Без права на забвение

Музеи Московского Кремля, Музейно-выставочное объединение «Манеж»

Москва, Манежная площадь, 1

Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединила более 500 архивных документов и 700 музейных предметов, рассказывающих о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, их решающем вкладе в победу над нацистской Германией и ее сателлитами, а также об огромных жертвах, понесенных СССР ради спасения мира от фашизма. Посетители смогут увидеть раритеты, связанные с деятельностью Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина: два ордена «Победа», орденские книжки на награждения, медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, знак отличия «Маршальская звезда», грамоты Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении военного звания Маршала СССР с вручением знака "Маршальская звезда"» и «О присвоении высшего воинского звания Генералиссимуса СССР».

20 ноября – 31 декабря 2026 года

Народы Крыма

Российский этнографический музей

Санкт-Петербург, Инженерная улица, 4/1

Эта экспозиция – первый опыт рассказа об истории Крыма через призму этнографии. Ее центральная тема – гармоничное переплетение судеб и культур народов, для которых полуостров стал родной землей. Переплетение, которое создало общую ткань истории, но в то же время не стерло индивидуальные черты каждого этноса. Посетители увидят более 250 памятников традиционной культуры народов Крыма из коллекций Российского этнографического музея: костюмные комплексы крымских татар, крымчаков, греков, болгар, русских, украинцев; образцы медночеканного, ювелирного, сапожного, гончарного ремесел; богато декорированный домашний текстиль – полотенца, покрывала, наволочки; предметы культа, характеризующие уникальную по сложности религиозную картину полуострова.

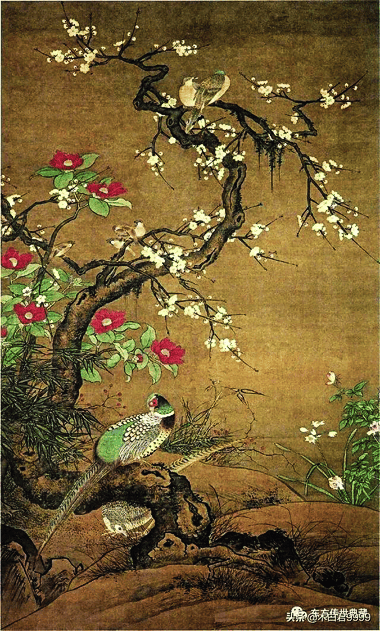

19 ноября – 23 февраля 2026 года

Из Пекина в Москву: диалог культур

Государственная Третьяковская галерея

Москва, Лаврушинский переулок, 10

Масштабная выставка живописи и каллиграфии подготовлена совместно с Национальным музеем Китая и приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, а также к успешному завершению перекрестных годов культуры двух стран. В центре внимания – эпоха династий Мин и Цин (XIV–XIX века), которую принято считать золотым веком китайской живописи и каллиграфии. На выставке представлено более 90 экспонатов: свитки, альбомы, веера и другие произведения, демонстрирующие не только техническое мастерство, но и образ жизни различных социальных групп. Для глубокого погружения посетители познакомятся с реконструированными сценами: рисунки, напоминающие о садах литераторов, «Стена вееров», передающая атмосферу лавок, и портрет Конфуция в интерьере традиционной классной комнаты. Тактильные и интерактивные элементы позволят приблизиться к вечно живому искусству Китая.

27 сентября – 26 января 2026 года

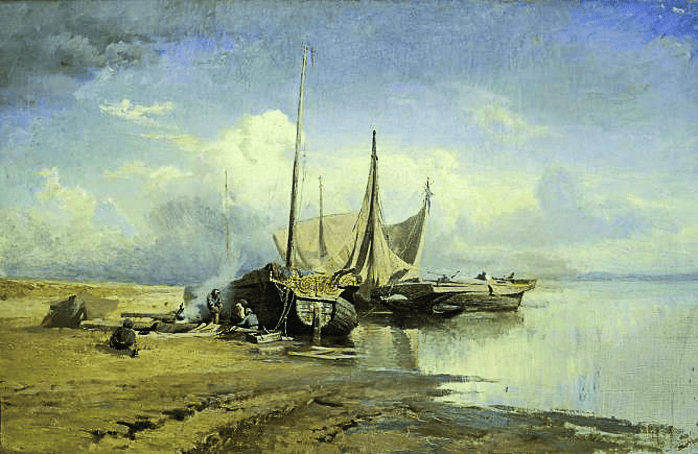

Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения

Государственный Русский музей, Михайловский замок

Санкт-Петербург, Садовая улица, 2

Федор Александрович Васильев (1850–1873) относится к числу крупнейших мастеров русского пейзажа. Его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися художниками, как Саврасов, Шишкин, Куинджи, Левитан. Васильев прожил короткую, но наполненную блестящими творческими успехами жизнь. «Гениальный мальчик», не получив систематического профессионального образования, стал основоположником лирического направления в русской пейзажной живописи. Замечательный колорист, он успешно соединял в своем творчестве достижения барбизонцев и отечественной художественной школы. Поэтические и правдивые изображения деревенской природы стали лучшими образцами русского национального пейзажа. Зрители увидят как известные произведения мастера, так и малознакомые широкой публике работы из музейных фондов. Вернисаж объединил около 100 живописных и графических пейзажей, бóльшая часть которых принадлежит собраниям Русского музея и Третьяковской галереи.

5 сентября – 1 февраля 2026 года

Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея

Центральный павильон ВДНХ

Москва, проспект Мира, 119, стр. 1

Масштабная панорама столицы сквозь века, состоящая из 104 живописных полотен и 11 скульптур, открылась на территории ВДНХ. Среди экспонируемых произведений – иконы Андрея Рублева, признанные шедевры русской живописи «Святая Русь» Михаила Нестерова, «Степан Разин» Василия Сурикова, «Торжественное заседание Государственного совета» и «В осажденной Москве» Ильи Репина, которые почти никогда не покидают залов Русского музея. Зрители также могут увидеть выдающиеся произведения Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Юрия Пименова, Ивана Шишкина, Исаака Бродского и многих других. Экспозиция поделена на несколько тематических блоков. Центральным объектом раздела «Старая Москва», рассказывающего о дореволюционном периоде в истории города, стал цикл из 15 работ Жерара Делабарта.

11 ноября – 15 января 2026 года

Святая обитель. К 600-летию Соловецкого монастыря

Музеи Московского Кремля, храм Христа Спасителя

Москва, улица Волхонка, 15

Соловецкий монастырь занимает особое место в истории русского государства. Основанный в 1420–1430-х годах как форпост для защиты северных рубежей, со временем он стал одним из ведущих духовных центров страны. В экспозиции можно увидеть редкие образцы иконописи XVI столетия, созданные для монастырских храмов или вложенные в них. Образ основателей монастыря преподобных Зосимы и Савватия, представляющий собой одну из ранних икон с их совместным изображением, хранился у их рак и почитался в качестве реликвии. Особого внимания заслуживают священнические облачения, произведения церковного шитья и замечательные образцы ювелирного искусства. Впервые так полно показаны редчайшие свидетельства времени расцвета обители – грамоты конца XVI – XVII века.

Подготовили Варвара Рудакова и Ольга Щелкунова