События ноября

№131 ноябрь 2025

325 лет назад

Первый блин комом

Шведская армия Карла XII одолела русские войска при Нарве

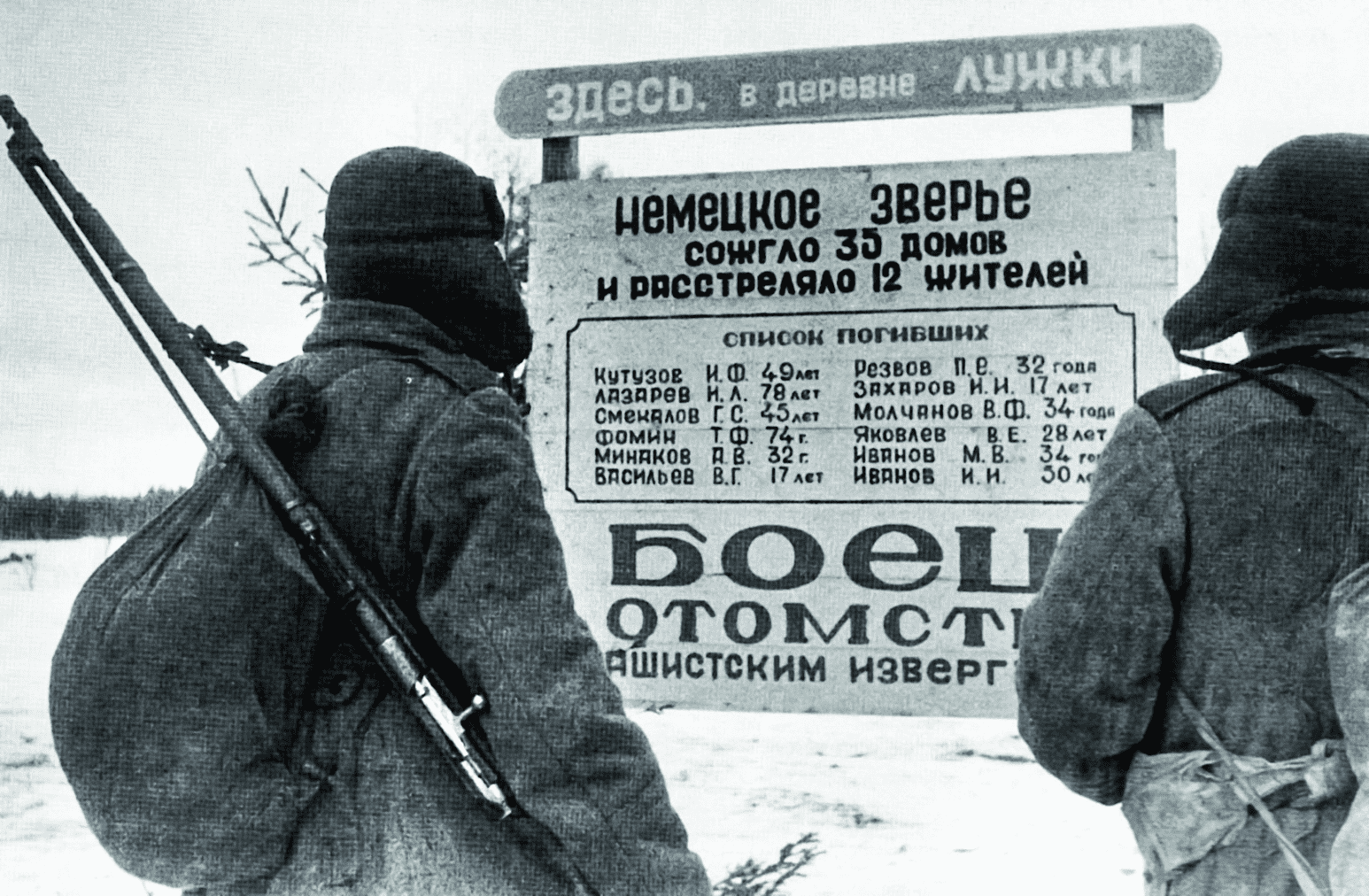

В 1699 году Россия вступила в Северный союз – коалицию государств, имевших территориальные претензии к Швеции. Петра I интересовала прежде всего Ингерманландия – территория нынешней Ленинградской области. Одной из ключевых крепостей в этих краях была Нарва, которая и стала целью первого похода русской армии в Северной войне. В октябре 1700 года 35-тысячное войско приступило к осаде Нарвы. На выручку гарнизону крепости двинулся шведский король Карл XII с 10-тысячной армией. 19 (29) ноября в два часа дня под сильным снегопадом шведы предприняли дерзкое нападение на растянутые русские позиции. К тому моменту Петр I покинул войска, отбыв в Новгород за подкреплением, а осадной армией командовал фельдмаршал Карл-Евгений де Круа, голландец на русской службе. Когда шведы ворвались на русские бастионы, герцог, согласно легенде, сломав свою шпагу, бежал с поля боя. Неудачно действовала в бою и дворянская конница Бориса Шереметева. Оказать достойное сопротивление шведам смогли только полки нового образца, сформированные из бывших потешных войск Петра, – Преображенский и Семеновский. Но их усилий оказалось недостаточно. Утром следующего дня князь Яков Долгоруков согласовал с противниками условия капитуляции. Шведам достались артиллерия, обозы и армейская казна, однако русские получили право покинуть свои позиции под развернутыми знаменами.

Для Петра это поражение стало жестоким уроком. Он подчеркивал, что катастрофа под Нарвой подтвердила необходимость военной реформы, а «неискусные» действия войск старого образца напоминали «младенческое играние». Потребовались годы, чтобы превзойти шведов в тактической выучке и дисциплине. Но урок был усвоен: в 1704-м русские войска взяли Нарву, в 1709-м разбили шведов в генеральном сражении под Полтавой, а в 1721-м победно завершили Северную войну.

Победа под Нарвой. Худ. Г. Седерстрём. 1905 год

285 лет назад

Свержение Бирона

Дворцовый переворот поставил крест на карьере всесильного регента

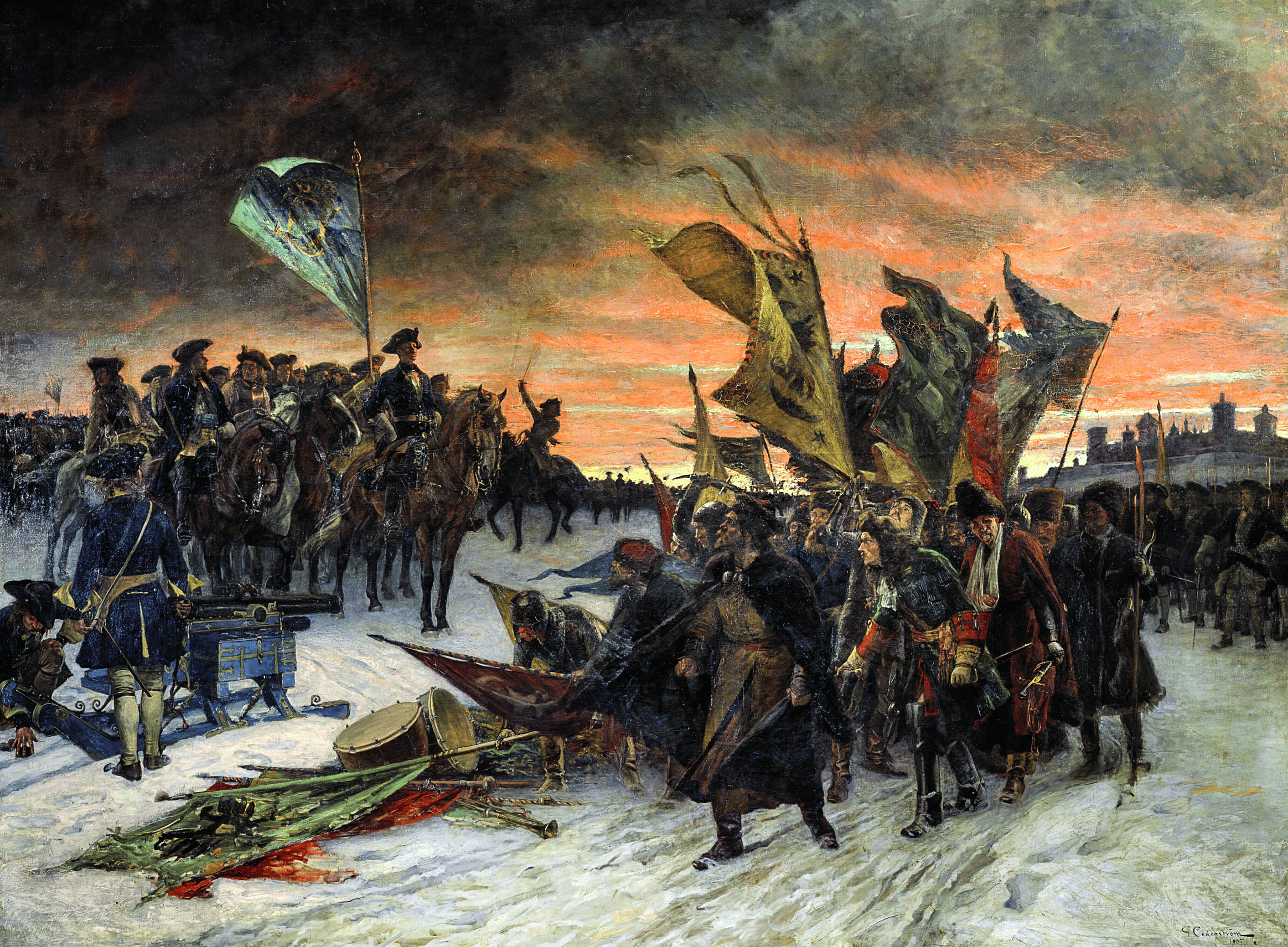

С будущей императрицей Анной Иоанновной остзейский дворянин Эрнст Иоганн Бирон познакомился, когда та проживала в Курляндии и о российском престоле даже не мечтала. Судьба, однако, была к ней благосклонна: после кончины юного Петра II Анна унаследовала трон. В 1730 году в столицу Российской империи вместе с ней перебрался и Бирон. Став обер-камергером двора, он заведовал личной канцелярией императрицы: от его прихоти зависело, кого примет государыня, какие бумаги лягут ей на стол и что именно из документов она подпишет. В течение 10 лет Бирон оставался самым влиятельным сановником в стране – неслучайно эпоху правления Анны Иоанновны называют бироновщиной. Фаворита императрицы опасались не только русские вельможи, но и многие иностранцы, служившие Российскому государству. В октябре 1740-го Бирон оказался на вершине власти: согласно завещанию скончавшейся Анны Иоанновны он стал регентом при малолетнем монархе Иване Антоновиче – внучатом племяннике почившей императрицы. Подвластный Сенат преподнес герцогу Курляндскому титул высочества и назначил ежегодное жалованье в размере 500 тыс. рублей.

Однако торжество Бирона длилось меньше месяца. В ночь на 9 (20) ноября 1740 года к Летнему дворцу, где проживал тогда регент, подошли гвардейцы Семеновского полка. Не встретив сопротивления охраны, заговорщики проникли в спальню графа, разбудили его, связали офицерским шарфом и доставили в Зимний дворец. В России произошел очередной дворцовый переворот, в результате которого регентшей при Иване VI стала его мать, мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна. Бирона обвинили в захвате регентства путем обмана и приговорили к смертной казни, но Анна Леопольдовна заменила наказание на ссылку в городок Пелым Тобольской губернии. Впрочем, через год свергли и ее. Вступившая на трон Елизавета Петровна перевела Бирона в Ярославль, а в Петербург его вернул Петр III в 1761 году. Последние годы жизни Бирон правил в Митаве: Екатерина II возвратила ему титул курляндского герцога.

Портрет Эрнста Иоганна Бирона. Неизв. худ. Около 1730 года

100 лет назад

Московская Кармен

Родилась Майя Плисецкая

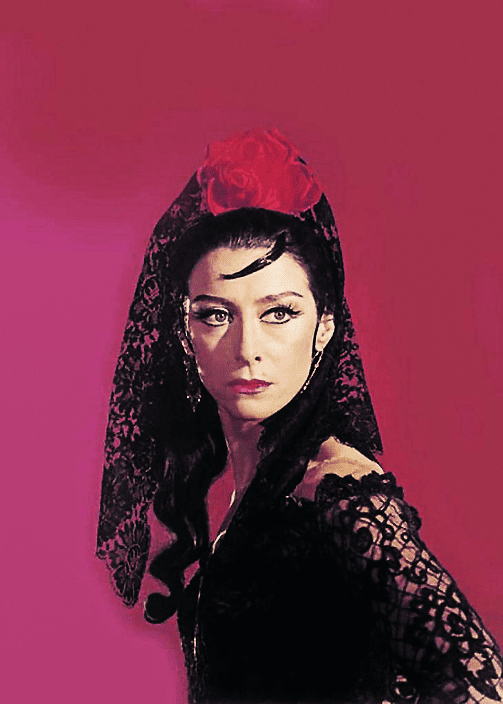

Будущая балерина появилась на свет в семье актрисы и видного советского управленца. Когда девочке было 11 лет, отца арестовали. Майю удочерила ее тетя – балерина Большого театра Суламифь Мессерер. Уже первые выступления Плисецкой на сцене – в композициях «Умирающий лебедь» и «Щелкунчик» – принесли ей громкий успех. Выдающимися свершениями балерины стали партии Раймонды и Хозяйки Медной горы, исполненные на сцене Большого театра. В начале 1960-х гастроли в США, Франции и ФРГ закрепили международную славу артистки. Ее манера отличалась от воздушных «сильфидных» танцовщиц: героини Плисецкой были волевыми, темпераментными. Впрочем, она и сама имела бескомпромиссный, конфликтный характер. Одним из ключевых образов, созданных балериной, стала Кармен в постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо. Премьера «Кармен-сюиты» 1967 года в Большом утвердила приход «модернистского» направления с его необычными, изломанными линиями, точно передававшими эстетику композитора Жоржа Бизе, музыку которого переложил для балета Родион Щедрин, супруг Плисецкой. Творческое и семейное содружество балерины и композитора стало украшением культурной жизни СССР.

Плисецкая с триумфом выступала на самых престижных сценах мира до феноменальных для балета 65 лет, после чего посвятила себя воспитанию молодых танцовщиц. Впечатляет перечень регалий знаменитой балерины: народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее личность была многогранна. Запальчивая мемуаристка и заядлая футбольная болельщица, муза Пьера Кардена, участвовавшая в показах от-кутюр в качестве модели. Майя Плисецкая ушла из жизни в 89 лет. В Москве, неподалеку от Большого театра, установлен памятник одной из величайших артисток ХХ века.

Майя Плисецкая в образе Кармен. Балет «Кармен-сюита», конец 1960-х годов

90 лет назад

Приключения Буратино

В «Пионерской правде» началась публикация сказки Алексея Толстого про золотой ключик

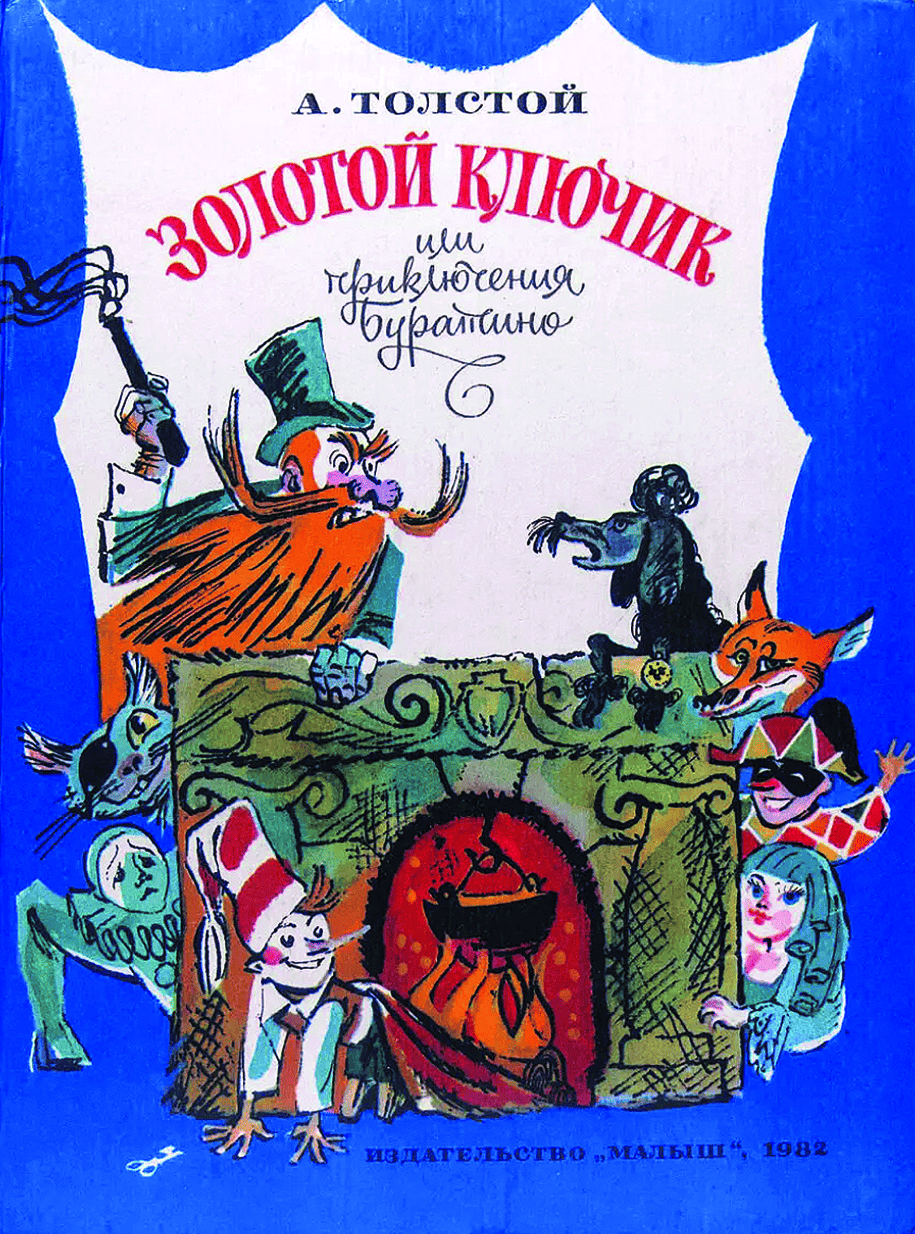

В 1923 году, находясь в эмиграции, Алексей Толстой редактировал русский перевод итальянской сказки Карло Коллоди «Пиноккио», выполненный писательницей Ниной Петровской. Его увлекла идея русификации приключений, которые развернулись на берегах Средиземного моря. Перевод вышел в свет, когда Толстой уже вернулся на родину. Через 10 лет, в октябре 1933-го, он подписал договор с Детгизом на создание собственного пересказа «Пиноккио». Весной 1935 года, после перенесенного инфаркта, писатель отложил работу над романами «Хождение по мукам» и «Петр I», посвятив себя написанию сказки. Отказавшись от идеи пересказа, он создал свою историю по мотивам Коллоди. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» отличается от итальянского прообраза не только сюжетными ходами, но и атмосферой. Толстой отошел от прямой назидательности. В любимой советской книге прославляются баловство и театральная романтика. Озорной деревянный человечек оказался удачливее, да и душевнее своих «благоразумненьких» друзей из кукольного мира. Писатель показал: настоящие вожаки получаются не из пай-мальчиков. В героях сказки узнавались пародии на литераторов и театральных деятелей – от Александра Блока (Пьеро) до Всеволода Мейерхольда (Карабас). Но главное, Толстой создал детскую сагу, которую читают и перечитывают, по которой познают мир, устроенный хитро и весело.

Сказка, которая публиковалась «с продолжениями» в «Пионерской правде» начиная с 7 ноября 1935 года, имела оглушительный успех. Буратино стал самым любимым героем советских детей. Вскоре Толстой написал пьесу и киносценарий по мотивам собственной книги, положив начало целой индустрии «Золотого ключика». Кинокартины, радиопостановки, мультфильмы, игрушки, лимонад и конфеты, посвященные сказке, способствовали ее популярности. В 2025 году в России создан новый музыкальный кинофильм о Буратино.

70 лет назад

Открытие Ленинградского метрополитена

С третьей попытки удалось построить подземку в Северной столице

Идея создания метрополитена в городе на Неве возникла еще до революции. В начале ХХ века проекты подземки разработали Генрих Гришсон, Петр Балинский, Юрий Гринвальд и другие инженеры. Однако осуществлению этих планов помешали Первая мировая и Гражданская войны.

Старт второму этапу проектирования в 1938-м дал председатель Ленинградского горисполкома Алексей Косыгин. 17 января 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали постановление о строительстве метро в Ленинграде. К апрелю было готово проектное задание на сооружение первой очереди и заложено более 30 вертикальных шахтных стволов. Война вновь прервала начатое. С наступлением на Ленинград немецких и финских агрессоров все работы пришлось прекратить, а шахты законсервировать «мокрым» методом – затопить во избежание обрушения.

18 декабря 1944-го, спустя почти год после снятия блокады Ленинграда, была произведена первая откачка воды, а в 1946-м возобновилось и строительство метро. Первоочередной задачей было соединение пяти вокзалов – Балтийского, Варшавского, Витебского, Московского и Финляндского, чтобы разгрузить наземный транспорт. Строители столкнулись со множеством трудностей: сложные геологические условия города, болотистая почва требовали особой точности и осторожности при сооружении подземных объектов.

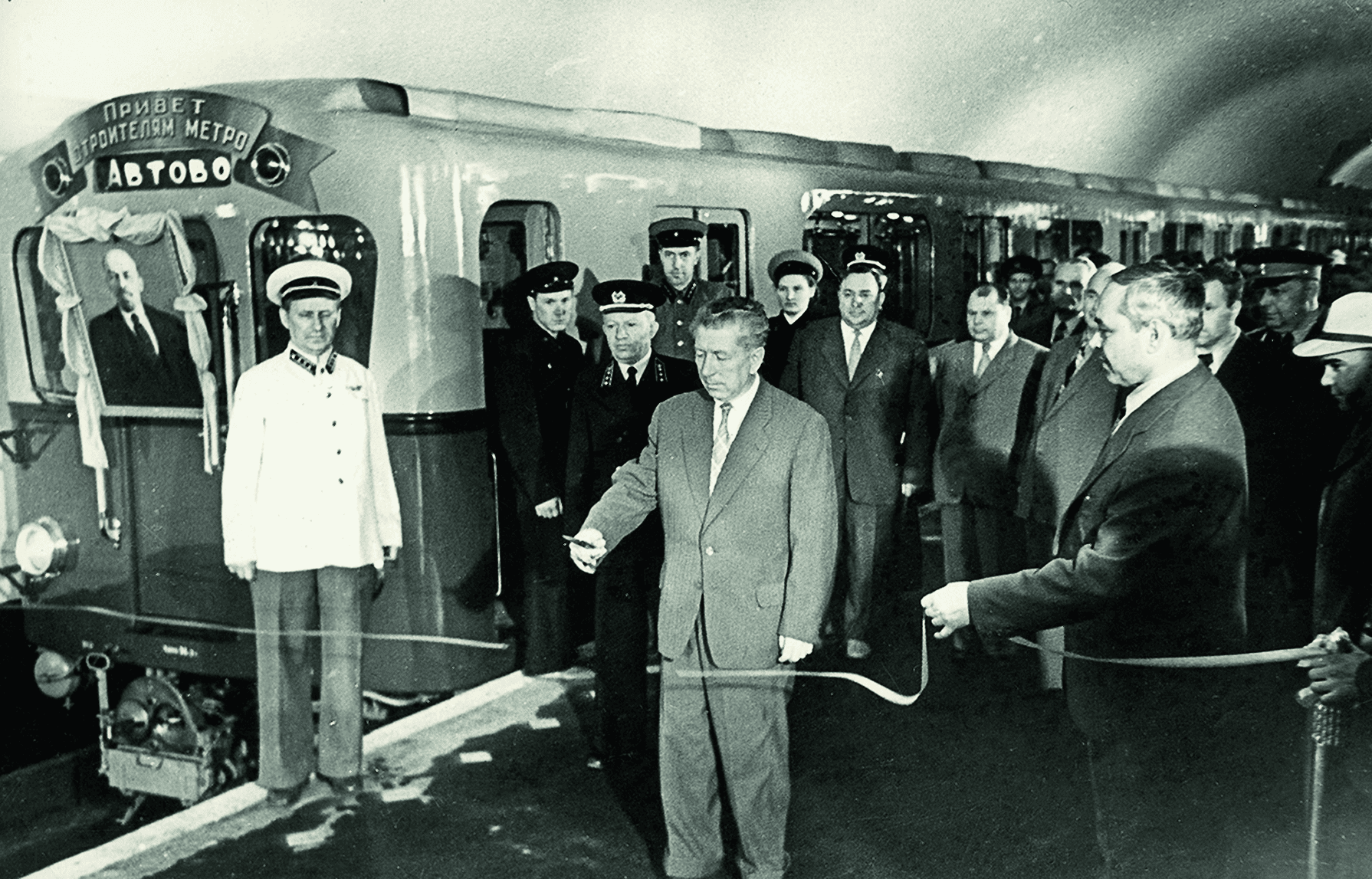

Акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди метро от «Площади Восстания» до «Автово» был подписан 5 ноября 1955 года. В течение пяти дней ленинградцев по специальным пригласительным билетам возили по первой подземной линии в городе, проводили экскурсии. Торжественное открытие метрополитена состоялось 15 ноября на станции «Площадь Восстания». После митинга под звуки гимна первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Фрол Козлов разрезал ленту, и почетные гости сели в вагоны, чтобы отправиться в сторону Автово – этот район во время блокады был передним краем обороны.

Церемония открытия первой очереди Ленинградского метрополитена. 15 ноября 1955 года

40 лет назад

Рукопожатие сверхдержав

В Женеве Михаил Горбачев впервые встретился с президентом США Рональдом Рейганом

В начале 1980-х отношения между СССР и США переживали крайне напряженный период. Гонка вооружений набирала обороты, идеологическое противостояние обострилось. Президент Рональд Рейган допускал резкие антисоветские высказывания, а дипломатический контакт продолжался только на уровне глав внешнеполитических ведомств. С весны 1985 года, вскоре после избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Джордж Шульц начали готовить встречу на высшем уровне в Женеве – швейцарском городе, который у многих ассоциировался с первыми контактами двух сверхдержав во время холодной войны.

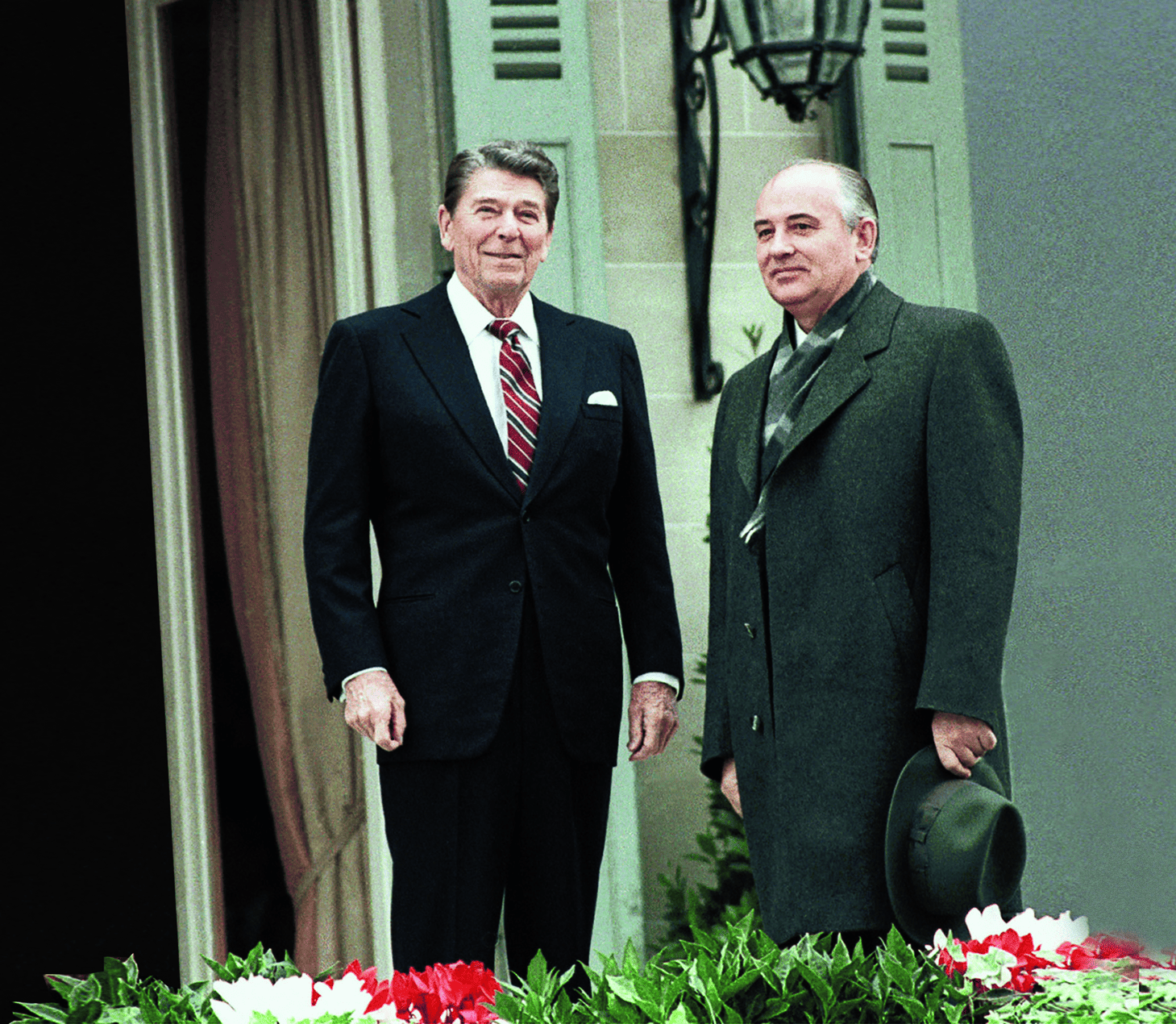

Горбачев и Рейган впервые встретились на вилле Флер д’O. Главными темами переговоров стали двустороннее сокращение вооружений и прекращение испытаний ядерного оружия, однако стороны затронули и другие политические вопросы. Главы государств не обошлись без пикировки. Рейган указал на то, что СССР задерживает выезд из страны тех, кто желает эмигрировать; Горбачев цитировал выступления американских феминисток, критиковавших политику Вашингтона. Камнем преткновения стала и американская программа «Стратегическая оборонная инициатива», предполагавшая создание противоракетного щита с элементами орбитального базирования. Москва выступала решительно против милитаризации космоса. Во время приватной прогулки Рейган спросил у Горбачева, как бы поступил Советский Союз, если бы на США напали инопланетяне. «Мы бы оказали помощь!» – сразу отреагировал генсек. «И мы бы вам помогли, если бы они напали на вас!» – заключил Рейган. До 21 ноября лидеры провели три личные встречи и пресс-конференцию. Стороны не пошли ни на какие компромиссы и не приняли исторических решений, но лед между главами СССР и США тронулся – они договорились о будущих встречах. 1 января 1986-го Горбачев по телевидению поздравил с Новым годом американцев, а Рейган – советских людей.

Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время саммита в Женеве. Швейцария, ноябрь 1985 года

Арсений Замостьянов

.png)