На чистую воду

№131 ноябрь 2025

В нашей стране розыск изменников Родины начался еще во время войны и продолжался вплоть до распада СССР. Как это происходило, «Историку» рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев

Борис Ковалев

Прежде всего необходимо объяснить происхождение термина «коллаборационизм». «В истории иногда складываются очень странные ситуации, – говорит Борис Ковалев. – Например, когда в ХVI веке народ Нидерландов поднялся на борьбу против иностранного владычества, испанцы стали презрительно называть повстанцев "гёзами" – "голодранцами". А те приняли оскорбление как награду! Плохое слово стало для них хорошим, а борьба за освобождение Нидерландов вошла в историю как "движение гёзов"». С коллаборационизмом все наоборот. В 1940 году Франция была разгромлена Германией. Маршал Филипп Петен, являвшийся символом победы Франции в Первой мировой войне, по радио жалобно объяснил соотечественникам, что нужно сотрудничать с Третьим рейхом. «После этого позитивное французское слово collaboration, "сотрудничество", в восприятии честных людей приобрело откровенно негативный смысл, стало синонимом пособничества и предательства». Этот термин был и в советской историографии, но он применялся в отношении тех, кто сотрудничал с немцами в оккупированных ими государствах Европы.

Многогранный коллаборационизм

– Почему этот термин стал применяться и в отношении тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированной территории СССР? Ведь есть русские слова «изменник», «пособник», «предатель»…

– Термин «коллаборационизм» более широкий. Когда мы говорим «изменник Родины» и «предатель», то сразу в понятие вкладываем уголовно-правовой смысл. Речь идет о преступнике. А понятие «коллаборационизм» более сложное и размытое. Оказавшись на оккупированной территории, миллионы советских граждан были вынуждены в той или иной форме сотрудничать с врагом. Главный вопрос состоит в том, как они сотрудничали? Кроме того, одно дело – сотрудничать с врагом под угрозой смерти с целью спасения своей жизни, другое – идти на сотрудничество добровольно и с иными целями.

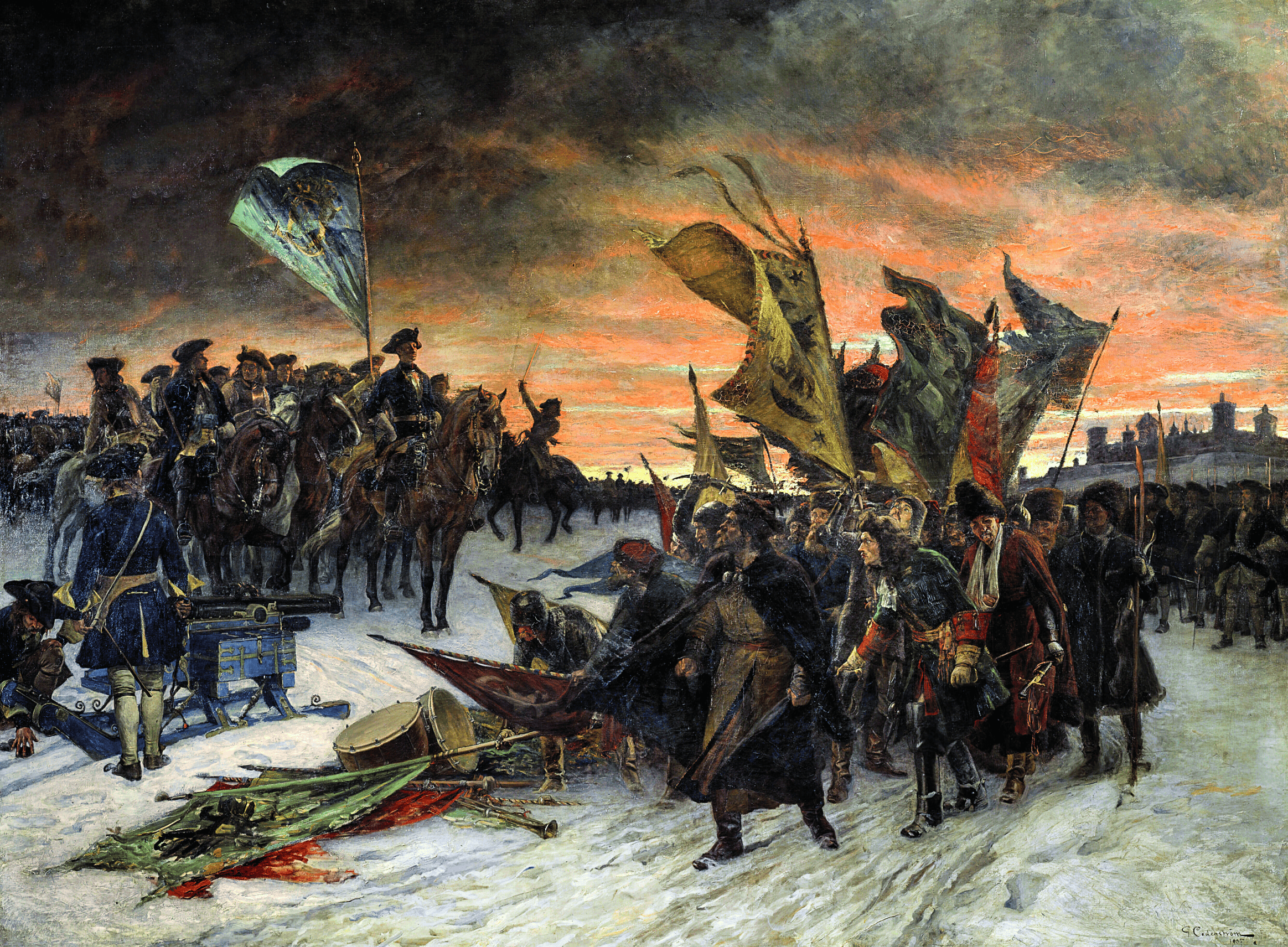

Изменники Родины активно участвовали в расправах над мирным населением. Вспомогательная полиция. Белоруссия, Полоцк, 1942 год

– Каким было общее количество коллаборационистов на нашей земле?

– Иосиф Сталин говорил, что на оккупированной территории оказались 80 млн советских граждан. Среди исследователей проблемы коллаборационизма нет единой точки зрения по вопросу о том, сколько из них служили врагу. По данным генерала армии Махмута Гареева, в различных охранных и карательных частях и в националистических формированиях находилось около 200 тыс. человек.

– Какова ваша оценка?

– В числе 80 млн человек были служившие гитлеровцам сельские старосты, административные работники, агрономы, журналисты. Они не совершили преступлений, не имеющих срока давности. До 1955 года их привлекали к уголовной ответственности. Но были и те, кто совершил тяжкие преступления. На них амнистия 1955 года не распространялась. Если коллаборационистами считать всех, включая писарей, то наберется и миллион человек. А если говорить о тех, кто с оружием в руках служил врагу, то цифра будет на порядок меньше. Первоочередной задачей Германии была эксплуатация захваченной территории. Для этого немцам прежде всего требовались преданные им администраторы из числа местного населения. Что касается вооруженных формирований из коллаборационистов, то их использовали не на фронте, а в карательных операциях против партизан и в зачистке территории от поддерживавших сопротивление жителей. Грязную работу в концлагерях гитлеровцы также стремились переложить на пособников.

– Какие решения в отношении коллаборационистов принял Международный военный трибунал в Нюрнберге и как они повлияли на поиск пособников нацистов в СССР?

– Когда мы смотрим на состав Нюрнбергского трибунала, на котором представители четырех держав антигитлеровской коалиции судили руководителей Третьего рейха, хочется вслед за классиком воскликнуть: «А судьи кто?» Ведь французские судьи сами были коллаборационистами! Во время оккупации Франции они не участвовали в движении Сопротивления, а тихо и мирно работали в Парижском университете и в судебной системе. Вопрос ответственности за пособничество нацистам Международным военным трибуналом специально не рассматривался. Он был невыгоден очень многим представителям Франции и в меньшей степени англичанам. В Нюрнберге занимались главарями гитлеровской Германии, а не теми, кто стоял рядом или помогал им. Приговор руководителям Третьего рейха на поиск пособников нацистов в СССР никак не повлиял – советское правосудие исходило из собственного видения ситуации.

Мина замедленного действия

– Какой была юридическая база для преследования пособников гитлеровцев? Когда она возникла и как развивалась?

– В начале войны действовало довоенное законодательство. Реалии войны заставили принять юридические документы, по которым изменникам Родины грозили смертная казнь через повешение и длительные сроки каторжных работ. Важнейшим из них был указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 от 19 апреля 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

Вместе с тем надо учитывать, что в ходе войны порой возникали сложные ситуации. Об одной из них мне рассказал бывший комиссар 5-й Ленинградской партизанской бригады Герой Советского Союза Иван Иванович Сергунин. В 1944 году, когда положение на фронте кардинальным образом изменилось, на оккупированной территории активизировались люди, ранее злоупотребившие сотрудничеством с врагом. По словам Сергунина, они буквально «лезли в партизаны». Иван Иванович был недоволен тем, что командир бригады Герой Советского Союза Константин Дионисьевич Карицкий слишком легко выдавал им документы, подтверждавшие, что они якобы были в народных мстителях или оказывали партизанам помощь. Приходили и полицаи, заявлявшие о том, что хотят искупить свою вину перед Родиной. Для большего доверия некоторые из них приносили с собой отрезанные головы немецких солдат.

– Как складывались судьбы пришедших за расписками людей?

– Чаще всего их потом не наказывали. Например, когда старосты предъявляли расписки партизанских командиров о том, что они помогали партизанам продовольствием. Хотя тех пособников, которые совершили не имеющие срока давности преступления, даже если они потом воевали в рядах Красной армии и совершали реальные подвиги, впоследствии разыскивали и привлекали к судебной ответственности.

– Когда в СССР были осуждены первые коллаборационисты?

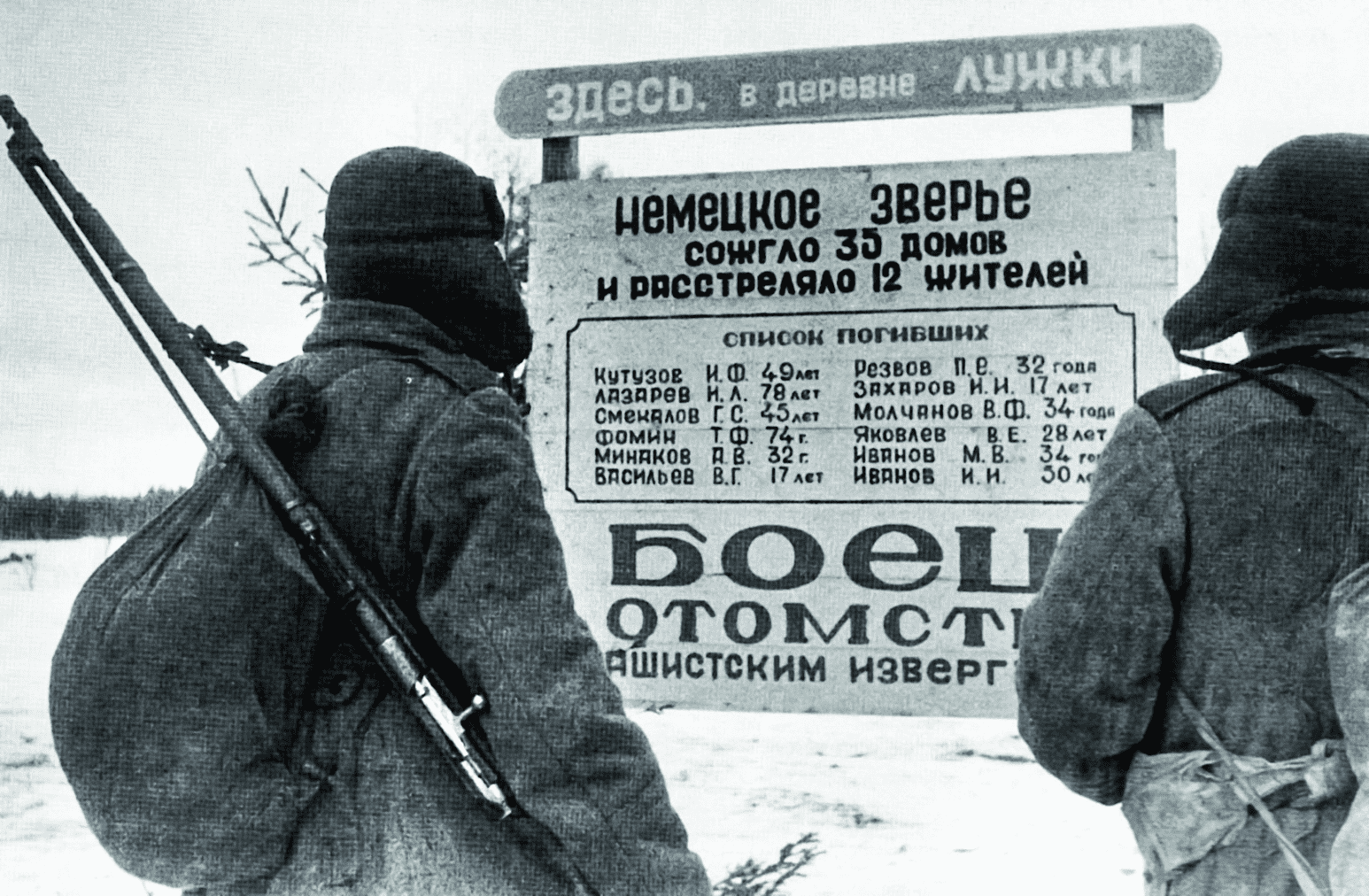

– Первые уголовные дела, с которыми мне довелось ознакомиться, относились к 1942 году. В ходе контрнаступления под Москвой была освобождена часть ранее оккупированной гитлеровцами территории. Чуть раньше, 20 ноября 1941-го, немцев выбили из Малой Вишеры. Тогда в руки органов госбезопасности попали некоторые из советских граждан, запятнавших себя активными связями с оккупантами.

29 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийской операции советские десантники освободили Феодосию. В их руки попала «Зеленая папка» гауляйтера Генерального округа Крым – Таврия Альфреда Фрауенфельда, которая была предъявлена на Нюрнбергском процессе. Другим «трофеем» оказался бургомистр Феодосии Василий Грузинов. И хотя под контролем советских войск город находился менее трех недель, с ним успел встретиться военный корреспондент Константин Симонов. 10 января 1942 года он опубликовал в «Красной звезде» статью «Предатель»: «Его ночью схватили жители и привели в комендатуру. Особистам еще некогда допросить бургомистра. <…> Он сгибается на стуле и заглядывает мне в лицо. Он не знает, что я военный корреспондент, а не прокурор, и думает, что от меня зависит его жизнь или смерть. <…> Видел ли он виселицы в городе и трупы расстрелянных по его спискам? Нет, не видел, он никуда не выходил из своего кабинета. Он только писал. Это ему кажется очень важным, смягчающим вину обстоятельством». Грузинов и бургомистр Керчи Тимофей Токарев были допрошены и расстреляны, что стало сигналом всем изменникам Родины. А в июле 1943-го в Краснодаре прошел первый открытый судебный процесс над пособниками нацистов.

Бургомистр города Феодосии Василий Грузинов после задержания. Декабрь 1941 года

Зерна от плевел

– Насколько эффективно во время и после войны работали фильтрационные лагеря? Много ли изменников Родины избежали разоблачения?

– Фильтрационные лагеря работали не плохо, а очень плохо. Надо понимать, что отфильтровать миллионы людей было очень сложно. Через фильтрационные лагеря проходил непрерывный поток. За судьбой каждого стояла трагедия. Как правило, на фильтрацию каждого отводилось максимум два-три часа. Изменника, карателя, убийцу можно было выявить, если о нем уже была наводка или информация, что его разыскивают именно как преступника. Но и в этом случае найти многих из этих людей было сложно, так как они меняли фамилии, клички и анкетные данные. Иногда применялся экспресс-допрос, в ходе которого осуществлялось давление на проходившего фильтрацию человека. Ему говорили, что о его прошлом все известно, и требовали сознаться, чтобы смягчить приговор. Но это действовало только на тех, кто был неопытен и эмоционально неустойчив.

Самое жуткое и гадкое состоит в другом. Изучая десятки дел по карателям, я обратил внимание, что практически все они успешно прошли фильтрационные лагеря. Это были люди с закаленной психикой. Они понимали, что в случае признания потянется ниточка и итог для них будет неутешительным. Бывало и так, что в фильтрационных лагерях выявляли карателя, на которого имелась подтверждающая информация. Когда он видел, что отбрехаться не может, начинал плакать и говорить, что был немцами насильно мобилизован, а в карательном отряде «лошадку держал» или «на кухне прислуживал». Мне эти фразы в архивных делах оскомину набили. Нередко находившиеся в жутком цейтноте следователи никаких дополнительных действий не предпринимали. В результате матерые преступники и убийцы получали относительно небольшие сроки наказания. Так возникла мина замедленного действия – все они попали под амнистию 1955 года.

– Еще раньше, 26 мая 1947 года, Президиум Верховного Совета СССР принял указ об отмене смертной казни. Как он сказался на розыске коллаборационистов? Какие приговоры им стали выносить?

– В конце 1940-х поиск пособников стал не столь интенсивным, как раньше. В 1945 и 1946 годах смертная казнь применялась редко. Страна потеряла значительную часть населения, понесла огромные материальные потери. Осужденные преступники, получив длительные сроки заключения, должны были искупить свою вину тяжелым, а иногда сверхтяжелым трудом. Логика сохранения человеческого потенциала привела к тому, что в 1947-м в СССР смертную казнь отменили и пособники стали получать длительные сроки заключения – от 10 до 25 лет. Среди них были матерые убийцы.

Поиск и выявление

– В своей новой книге вы рассказываете о начальнике отряда при «Абверкоманде-317» Григории Антонове, совершавшем убийства партизан и мирного населения. В 1945-м он укрылся в американской оккупационной зоне, но после запроса советской стороны в августе 1947 года американцы выдали его СССР. Для холодной войны такой случай был типичным или исключением из правил?

– Я бы не сказал, что он был типичным или исключением из правил. Каждый конкретный вопрос рассматривался отдельно. Многое зависело от того, насколько быстро и качественно удавалось подготовить объективные документы. По воспоминаниям сотрудников советских спецслужб, работать на этом направлении с американцами им было гораздо проще, чем с англичанами.

– Как была построена работа по выявлению пособников в 1950–1980-х годах? Кто ее осуществлял?

– В первую очередь эту работу осуществляли органы государственной безопасности СССР. После того как в конце 1950-х годов большинство районных управлений КГБ было сокращено, а многие сотрудники уволены, была сделана правильная ставка на привлечение общественности. Появились группы, собиравшие на местах информацию. Как правило, это были лица, которых люди знали и которым доверяли. А самое главное, все хорошо понимали, кого они помогают органам безопасности найти и обезвредить. Продолжались перлюстрация писем, контроль за родственниками и друзьями разыскиваемых. Это порой позволяло следователям найти определенные ниточки. Позитивную роль сыграли журналисты и кинематографисты. Вспомним прекрасные фильмы «Трое вышли из леса» (1958) и «Государственный преступник» (1964) о розыске скрывавшихся гитлеровских пособников. Особенно мне нравится последний, где роль чекиста сыграл Александр Демьяненко. Чекист показан не в образе супермена, а интеллигентного человека, который представлялся журналистом.

Немалая часть карателей и пособников нацистов смогла легализоваться в западных странах. Там советские спецслужбы проводили мероприятия, направленные на дискредитацию этих деятелей, до западной общественности доводилась информация об их преступлениях. Предпринимались попытки добиться их экстрадиции в СССР. Увы, они практически никогда не приводили к успеху. В годы холодной войны шаг навстречу рассматривался как проявление слабости. Поэтому оказавшиеся на Западе пособники нацистов могли не опасаться, что их отдадут в руки советского правосудия. Большинство западных политиков считали их гораздо меньшим злом, чем Советский Союз.

Последствия амнистии

– Как вы оцениваете указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»? Какие резоны были для амнистии? Что можно сказать о явных и скрытых причинах этого решения?

– В этом указе, принятом на волне либерализации периода оттепели, были логика и гуманизм. Если говорить о лицах, которые не совершили преступлений, не имевших срока давности, и вышли в 1955 году на свободу, то можно говорить о гуманизме. Однако проявлен он был, думаю, чрезмерно, ведь тогда же в массовом порядке были освобождены бандеровцы, «лесные братья» из Литвы, Латвии и Эстонии. Более того, с этими националистами советское руководство начало заигрывать.

Литовские «лесные братья» в окрестностях Игналины. 1949 год

– В отношении украинских националистов этот процесс имел какие-то особенности?

– На мой взгляд, линия была единой, хотя с Прибалтикой заигрывали больше. Уже в то время в республиках Прибалтики журналисты и режиссеры стали трактовать поведение «лесных братьев» как национальную трагедию, делая акцент на страданиях оступившегося человека. В хрущевское время была проведена глобальная и радикальная реформа органов госбезопасности, значительно сократилось количество сотрудников, что стало большим минусом. Плюсом было то, что повысились требования к образовательному уровню кадров. Этот переходный период тяжело отразился на работе людей, занимавшихся розыском коллаборационистов. А время шло, некоторые свидетели преступлений умирали, какие-то факты забывались. После указа 1955 года на свободе одновременно оказались и пособники нацистов, совершившие преступления без срока давности, и те, кто действительно «держал лошадку» и кровью соотечественников руки не запятнал. Все это усложняло работу.

– Какую роль бывшие пособники нацистов сыграли в формировании националистических и антисоветских движений в республиках СССР?

– Одну из решающих. Во-первых, они сохранили безусловную ненависть не только к советской власти, но и к России. В абсолютном большинстве были агрессивными русофобами. В таком же духе они воспитывали детей. Но даже не это было главным. Когда началась горбачевская перестройка, многие из них были еще в здравом уме и твердой памяти. Именно они стали символами для тех агрессивных политиков из литовского «Саюдиса», «Народного руха Украины» и других республиканских «Народных фронтов», которые начали процесс развала единого государства. Этот развал шел по двум основным направлениям. Первый тезис: «Мы без России будем жить гораздо лучше и богаче». Второй тезис: «Россия нас постоянно обижала и унижала, а наших лучших людей подвергала репрессиям». Для иллюстрации очень хорошо подходили лица, вышедшие на свободу в 1955 году. Многие из них более 30 лет были прекрасно вписаны в советскую систему. Среди них были члены КПСС и орденоносцы. Но когда началась перестройка, они стали выступать против советской власти.

Полицаи под руководством предателя Бронислава Каминского готовятся к карательной акции против партизан. Белоруссия, 21 марта 1944 года

В конце 1980-х годов бывшие пособники нацистов сыграли решающую роль в создании националистических движений в республиках СССР

Преступления карателя-еврея

– Какими были самые громкие истории выявления пособников гитлеровцев? Как они маскировались и как выдавали себя?

– Самое жуткое заключается в том, что многие из них не прятались, а выпрашивали себе ордена и медали – в отличие от настоящих героев, которые вели себя скромно. Нелюди ходили по школам и рассказывали о своих мифических подвигах. Например, так вел себя бывший каратель Вячеслав Вечер. Я недавно общался с заслуженным ветераном органов госбезопасности Владимиром Яковлевым. В 1980-е годы, будучи старшим лейтенантом и молодым следователем, он вел дело Вечера. В начале следствия Вечер стал трясти перед Яковлевым наградами, показывать рану. Потом выяснилось, что ее он получил в карательном отряде во время боя с партизанами. 26 ноября 1982 года выездная сессия военного трибунала Ленинградского военного округа приговорила Вечера к расстрелу.

Ужасающей в своем неправдоподобии была история карателя-еврея Григория Моисеевича Гуревича (Гурвича). Считаю, Гуревич, почти всю семью которого уничтожили украинские полицаи, был самой отвратительной фигурой среди потерявших человеческий облик предателей. Активный нацистский каратель-еврей – случай исключительный, из ряда вон выходящий! В начале войны он был призван в ряды Красной армии и уже в августе 1941 года попал в плен. Изменив Родине, поступил на службу в 667-й немецкий карательный батальон. Для этого взял фамилию Гурвич, выдавал себя за украинца, говорил только по-украински. Добровольный палач пытал и убивал стариков, женщин и малолетних детей. С демонстративным наслаждением брал на себя убийство «проклятих жидів», внеся свой вклад в нацистское «окончательное решение еврейского вопроса». Среди его жертв было несколько карателей, пытавшихся порвать со своей преступной деятельностью и перейти на сторону партизан. Гуревич дослужился до фельдфебеля и получил от немцев четыре медали.

После того как Германия капитулировала, он прошел фильтрационный лагерь, выдав себя за военнопленного. Ему поверили и вернули в ряды Красной армии. Два года он был переводчиком в военной комендатуре Лейпцига, после демобилизации осел в Кировской области. В 1957-м ему вручили медаль «За победу над Германией».

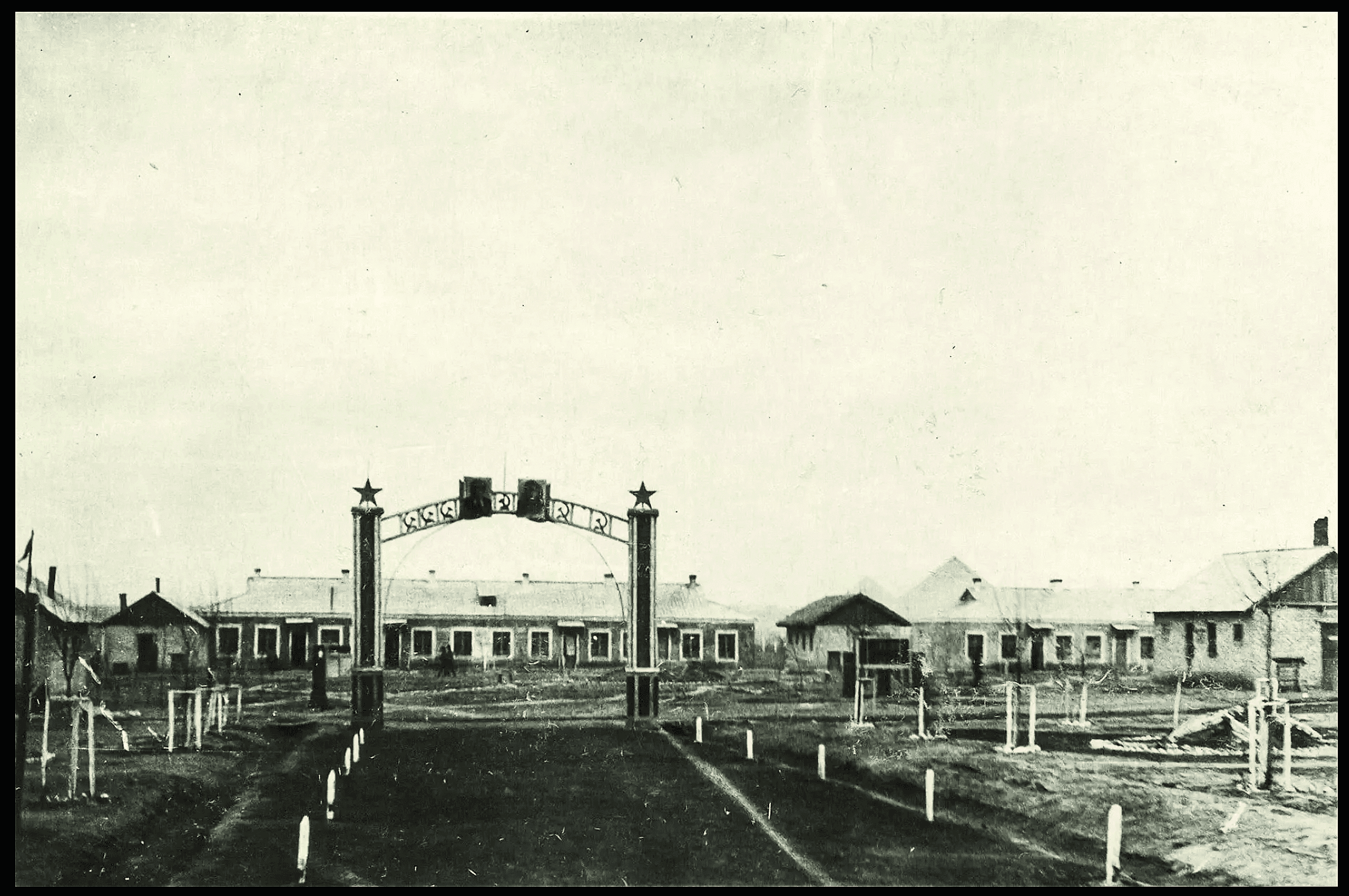

Фильтрационный лагерь НКВД СССР для проверки лиц, оказавшихся в немецком плену и на оккупированных территориях. Сталино (ныне Донецк), 1944–1945 годы

– Как его разоблачили?

– Его смогли найти и арестовать только 30 марта 1961 года, после того как Гуревич столкнулся со свидетелем его страшных преступлений. 26 февраля – 1 марта 1962-го он предстал перед военным трибуналом Ленинградского военного округа, заседания которого проходили открыто в Доме культуры Новгорода. Подсудимый признал свое участие в многочисленных убийствах, пытках и изнасилованиях. Например, в том, что он и его сослуживец Проклиенко изнасиловали в церкви двух девушек, которых затем расстреляли. На вопрос, пытал ли он мужчину, поднимая его на веревке, привязанной к гениталиям, подсудимый уточнил: «Это была не веревка, а ремень!» Гуревич был приговорен к расстрелу. Ветераны войны просили суд разрешить им самим привести приговор в исполнение…

– Когда в нашей стране состоялся последний процесс над коллаборационистами?

– Последними осудили двух участников карательной акции в деревне Гуторово Смоленской области, где 15 февраля 1943 года были уничтожены 147 человек, в том числе 62 ребенка. Одного из коллаборационистов удалось вычислить. Им оказался Василий Тараканов, живший в поселке Купанское Ярославской области. В 1987 году он был арестован. Слушание проходило в Смоленске во Дворце культуры железнодорожников. Суд определил Тараканову высшую меру наказания, приговор привели в исполнение в 1988-м. В ходе следствия установили еще одного карателя, участвовавшего в той акции, – Федора Зыкова. Он жил в Вышнем Волочке, его фотография висела на Доске почета. Осудили его в 1989-м, в 1990 году расстреляли.

Генерал-майор КГБ СССР Василий Михайлович Богов, которого я искренне уважаю, однажды удивил меня, сказав, что считает ошибкой казнь этих людей. Был совершен акт справедливости, а потом оказалось, что нацистских пособников можно было еще о чем-то спросить. Богов переживал из-за ликвидации лиц, которые могли помочь в выявлении других преступников.

В 1990-е годы произошла катастрофическая пертурбация в органах госбезопасности. В этой ситуации бывшие каратели не только перестали скрываться, а гордо заявляли, что воевали не со своим народом, а с коммунистическим режимом.

Марш коллаборационистов в Бережанах. Украина, 14 октября 2012 года

После распада СССР бывшие каратели не только перестали скрываться, а гордо заявляли, что воевали не со своим народом, а с коммунистическим режимом

Что почитать?

Епифанов А.Е. Организационные и правовые основы наказания гитлеровских военных преступников и их пособников в СССР. 1941–1956 гг. М., 2017

Пособники. Исследования и материалы по истории отечественного коллаборационизма. М., 2020

Ковалев Б.Н. «Оттепель» и наследники Гитлера. Из истории розыска и наказания нацистских пособников на Северо-Западе России в конце 50-х – первой половине 60-х годов XX века. М., 2025

Беседовал Олег Назаров

.png)