От большевиков до коммунистов

№127 июль 2025

Последний в истории партии, XXVIII съезд КПСС состоялся в июле 1990 года. Партия была уже не та, что раньше, да и сам съезд – не в пример предыдущим

Иван Измайлов

Съезд единственной в стране партии был без преувеличения главным событием политической жизни в СССР. И это неудивительно. «Путь в светлое будущее» каждый раз приходилось искать методом проб и ошибок (иногда весьма затратных и подчас даже кровавых). Примечательно возникшее тогда ироничное выражение, применяемое, как правило, к партийным приспособленцам, – «колебался вместе с линией партии». Впрочем, за иронией скрывалась серьезная проблема: несмотря на наличие декларируемой марксистско-ленинской теории, никаких готовых рецептов построения нового общества у большевиков, а затем и коммунистов не было. Поэтому партийный курс действительно часто колебался – и раз за разом делегаты призваны были фиксировать очередное колебание, делая при этом вид, что все идет по заранее продуманному плану. Напомним о самых знаменитых съездах и самых масштабных партийных колебаниях.

Первый-второй

А началась традиция в Минске. Именно там 1 марта 1898-го (в день годовщины убийства императора Александра II) открылся I съезд, учредивший Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Делегатов собралось всего девять: они представляли марксистские организации страны. Будущего лидера большевиков Владимира Ленина (Ульянова) среди них не было – как и вообще никого из тех, с чьим именем впоследствии будет ассоциироваться партия. Степан Радченко, Александр Ванновский, Павел Тучапский, Казимир Петрусевич, Шмуэль Кац, Арон Кремер, Абрам Мутник, Борис Эйдельман и Натан Вигдорчик избрали Центральный комитет (ЦК) и приняли манифест, назвавший целью партии «завоевание политической свободы». Съезд проходил практически под колпаком у полиции, которая вскоре арестовала большинство его участников, так и не успевших наладить партийную работу.

Новую попытку создания партии марксисты предприняли только летом 1903 года – на этот раз за границей. Прославленный потом в большевистской литературе II съезд начался в помещении бывшего мучного склада на окраине Брюсселя. В разгар прений местная полиция пригрозила делегатам высылкой, и им пришлось перебраться в Лондон, где в целях конспирации они собирались в разных местах. Участников этого съезда было уже значительно больше, чем предыдущего, – около 50 человек, представлявших эмигрантскую группу «Освобождение труда», редакцию газеты «Искра», Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз) и подпольные кружки со всей России. На заседаниях сразу же разгорелись дискуссии между твердыми искровцами во главе с Лениным и их оппонентами, рупором которых стал Юлий Мартов. Первые хотели сделать партию локомотивом будущей революции, вторые – орудием мирной борьбы за права рабочих, какую вели европейские социал-демократы.

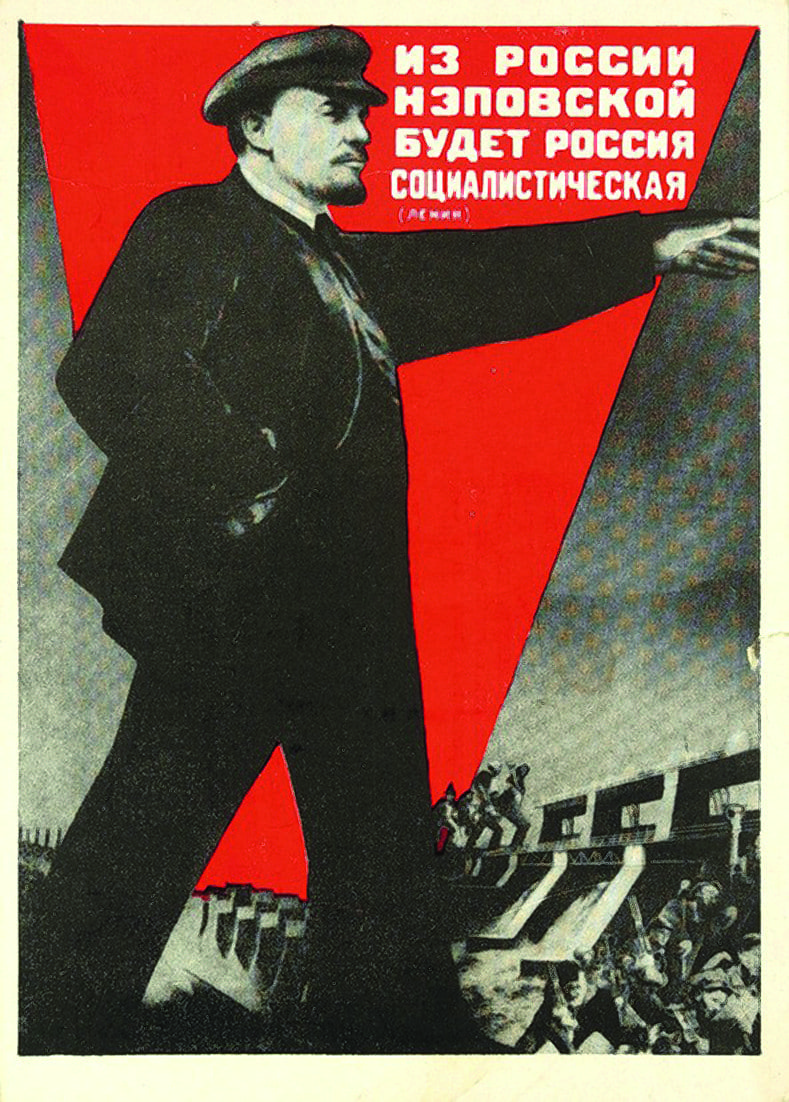

Споря чуть ли не по каждому вопросу, делегаты в итоге разделились на большевиков-ленинцев (они получили большинство на выборах в руководящие органы партии) и меньшевиков. Первые выступали за насильственный захват власти и немедленный переход к социализму, вторые – за постепенное реформирование общества в союзе с либеральной буржуазией. Поводом для раскола стал §1 Устава: если Мартов считал достаточным для членства в РСДРП разделять ее программу и помогать ей материально, то Ленин настаивал на непременном личном участии в революционной работе, что должно было явить миру партию «нового типа» – жестко централизованную подпольную организацию, перед которой «не устоит ни одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного капитала». Хотя в результате была принята формулировка Мартова, Ленин сумел включить в программу пункты о необходимости революции и диктатуре пролетариата. Обе фракции тут же начали упорную борьбу за контроль над партией, фактически расколовшейся на РСДРП(б) и РСДРП(м). У многих марксистов раскол новорожденной партии вызвал шок, но Ленин считал его благом, позволявшим избавиться от идейных оппонентов в преддверии революционных битв. Спустя 14 лет ему удалось добиться своего: большевики захватили власть в стране и затеяли масштабный социальный эксперимент, аналогов которому еще не было в мировой истории.

Дом в Минске, где проходил I съезд РСДРП

Одобрение «похабного мира»

Открывшийся 6 марта 1918 года в Петрограде VII съезд стал первым после победы Октябрьской революции. Неумелые действия большевиков вкупе с противодействием их многочисленных врагов парализовали госаппарат, разрушили экономику и поставили страну на грань катастрофы. Не сбылись и надежды на мировую революцию: немецкая армия вместо того, чтобы оставить позиции по примеру русской, дисциплинированно двинулась вглубь России, и только подписание 3 марта Брестского мира спасло большевистский режим от краха.

Называя мир «похабным», Ленин в то же время требовал его немедленного одобрения широкими кругами партии. Для этого и был созван съезд, на который в условиях хаоса в разных регионах бывшей империи смогли прибыть чуть больше сотни делегатов. Многие из них выступили против заключения мира, заявляя, что ЦК в этом вопросе «сошел с рельс пролетарской революции». Взгляды «левых коммунистов» на съезде озвучил их лидер Николай Бухарин, считавший, что мир с империалистами подписывать нельзя. Он утверждал, что подавление немецкими войсками русской революции непременно вызовет революцию в Германии, а затем и во всей Европе. Ленин был иного мнения. Полагая, что синица в руках лучше, чем журавль в небе, он объявил позицию «левых коммунистов» «недопустимым авантюризмом» и сумел заставить большинство делегатов пойти за собой. В резолюции, принятой 8 марта, говорилось: «Съезд признает необходимым утвердить подписанный советской властью тягчайший, унизительнейший мирный договор с Германией ввиду неимения нами армии». В числе вынесенных съездом решений были скорейшее создание Красной армии и перенос столицы из Петрограда, к которому немцы подошли слишком близко, в Москву. Кроме того, Ленин указал на необходимость окончательно отмежеваться как от меньшевиков, так и от европейских социалистов, которые до сих пор «не отделались от угара социал-шовинизма и социал-патриотизма». В итоге название РСДРП(б) сменили на новое – Российская коммунистическая партия (большевиков), РКП(б).

Территории, потерянные Россией по условиям Брестского мира

«Временное отступление»

Не менее судьбоносным для партии и страны стал Х съезд, открывшийся в Москве 8 марта 1921 года. В труднейшей борьбе с белыми и интервентами большевики одержали победу, взяв под контроль огромную часть прежней Российской империи. В то же время промышленность была полностью разрушена, а число недовольных советской властью (особенно среди крестьян) росло. В этих условиях опять вспыхнули споры, возникли различные фракции: так, «рабочая оппозиция» и «децисты» (демократические централисты) требовали остановить нарастание бюрократии и передать власть пролетариату в лице профсоюзов. Съезд принял ленинскую резолюцию «О единстве партии», грозившую исключением из партийных рядов всем создателям и членам фракций.

Но гораздо важнее оказалась другая резолюция – «О замене разверстки натуральным налогом», провозгласившая переход к новой экономической политике (нэп), то есть реабилитацию товарно-денежных отношений, совсем недавно «окончательно» отмененных большевиками. «Смена вех» была впечатляющей: еще годом ранее на предыдущем съезде Ленин с пеной у рта защищал военный коммунизм, говоря о «недопустимости отступления перед капитализмом». Сейчас стало ясно, что мировой революции в ближайшее время не случится и выживающей в одиночку Советской России нужно возрождать экономику. Ленин считал нэп вынужденной мерой, предупреждая, что свобода торговли грозит революции «опасностью не меньшей, чем Колчак и Деникин, вместе взятые» и речь идет лишь о «временном отступлении». Правда, эффективность предпринятых шагов заставила его передумать: позже он заявил, что нэп пришел «всерьез и надолго», и призвал товарищей «учиться торговать».

«Съезд победителей»

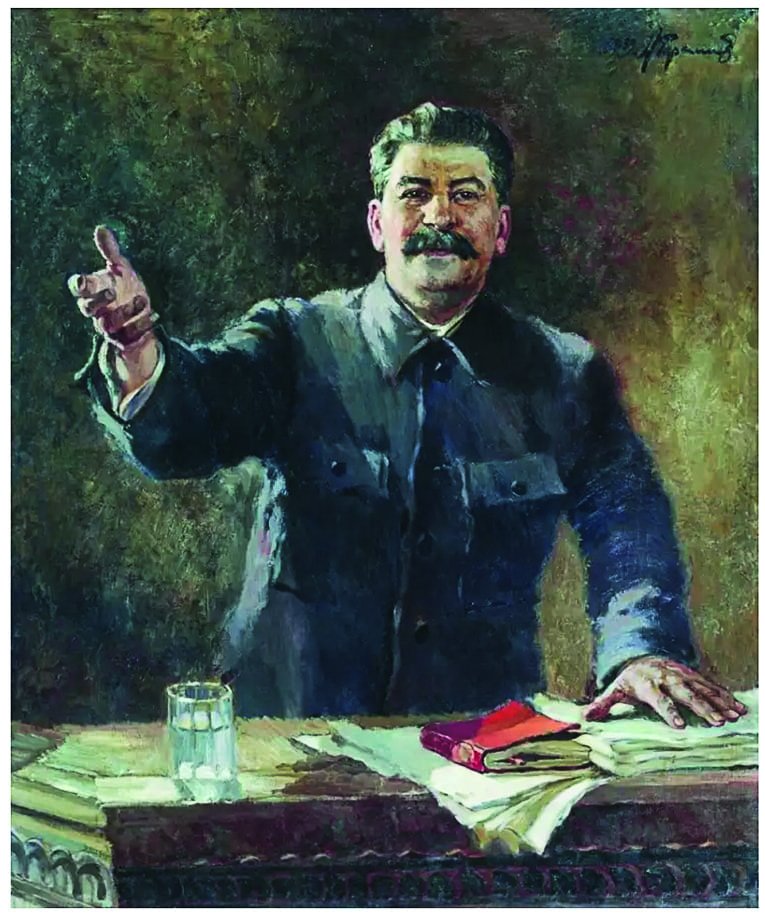

Впрочем, Ленину судьба отмерила короткий срок: он скончался в январе 1924 года в возрасте 53 лет. Между его соратниками развернулась грандиозная схватка за власть – и за выбор курса развития страны. Окончательный итог этой борьбе подвел открывшийся 26 января 1934 года XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), по праву названный «съездом победителей». Партийное руководство – теперь уже не коллективное, а возглавляемое бесспорным вождем Иосифом Сталиным – одолело всех своих противников: троцкистов, зиновьевцев, «правых» во главе с Бухариным, а также сопротивлявшихся «сплошной коллективизации» непокорных крестьян и затаившихся «вредителей». Преодолев былую изоляцию, образованный в декабре 1922 года Советский Союз занял прочные позиции на международной арене. Признанный почти всеми крупными державами мира, он незадолго до съезда установил дипломатические отношения с США. Хотя расслабляться было не время: приход нацистов к власти в Германии и японские притязания на советский Дальний Восток требовали скорейшего укрепления обороноспособности страны. Обо всем этом говорил Сталин в отчетном докладе съезду, призвав страны Запада совместно выступить против фашизма. Подведя итоги первой советской пятилетки, он объявил о преодолении зависимости от импорта и превращении СССР «в самое передовое в техническом отношении государство в Европе», что явно опережало события. Но страна действительно развивалась невиданными темпами: решения съезда предусматривали увеличение к 1937 году продукции промышленности и сельского хозяйства в два раза!

Съезд стал ярчайшей демонстрацией единства партии: бывшие оппозиционеры покаялись и получили прощение, а каждое выступление Сталина тонуло в овациях. Была заложена традиция «единодушного одобрения» решений партийного руководства, просуществовавшая десятки лет. Между тем вождь видел, что многие представители партийной элиты не соответствуют новым потребностям развития страны. В отчетном докладе он резко критиковал «партийных бюрократов» и «зазнавшихся вельмож» – это стало прелюдией к Большому террору 1937–1938 годов, когда из 1966 делегатов «съезда победителей» 1108 были арестованы и большей частью расстреляны, а из 139 членов и кандидатов в члены ЦК эта участь постигла 97 человек (еще пятеро покончили с собой).

После ничем не примечательного XVIII съезда (1939) следующий состоялся только в 1952 году и запомнился тем, что на нем ВКП(б) была переименована в КПСС. Это был последний съезд Сталина.

Портрет И.В. Сталина. Худ. А.М. Герасимов. 1939 год

Прощание с культом

Немало речей на ХХ съезде, открывшемся 14 февраля 1956 года, было посвящено очередному пятилетнему плану, который среди прочего предусматривал освоение целинных земель в Казахстане и ускоренное индустриальное развитие Сибири. Современников удивило не это, а непривычные идеологические акценты: новый лидер партии Никита Хрущев говорил о возможности мирного сосуществования стран с различными социально-политическими системами и о том, что переход государств к социализму теперь необязательно подразумевает гражданскую войну и «могут быть созданы условия для проведения мирным путем коренных политических и экономических преобразований». Последний тезис относился к бывшим колониям в Азии и Африке, на союз с которыми делалась ставка.

Отход от идейных догм сталинских лет совпал с развенчанием культа личности самого Сталина: на закрытом заседании съезда, проходившем в последний день его работы, Хрущев выступил с жесткой критикой в адрес своего предшественника. Хотя с этим докладом (и то в сокращении) ознакомили только членов партии и руководство иностранных компартий, скоро все узнали, что на съезде речь шла о массовых репрессиях 1930–1950-х годов и культе личности Сталина. В стране и за рубежом резонанс хрущевского выступления оказался столь громким, что ХХ съезд вошел в историю прежде всего как «антисталинский». Впрочем, в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» от 30 июня 1956 года о Сталине все же говорилось как о выдающемся марксисте-ленинце и утверждалось, что его культ не увел советское общество от построения коммунизма. Съезд положил начало массовой реабилитации жертв репрессий и недолгому, но яркому периоду хрущевской оттепели.

«Вперед к коммунизму!»

XXII съезд, открывшийся 17 октября 1961 года в только что возведенном Кремлевском дворце съездов, проходил в обстановке оптимизма. Подъем экономики, массовое жилищное строительство, успехи в покорении космоса (первый космонавт Юрий Гагарин был делегатом съезда) настраивали советское руководство и весь народ на радостный лад, заставляя снова поверить в лозунги Октябрьской революции. Хрущев в отчетном докладе обнадежил слушателей, пообещав, что к 1980 году в СССР «в основном» будет построен коммунизм. Это подразумевало создание бесклассового общества и замену государства «ситуацией, когда все граждане будут принимать участие в управлении общественными делами». Делегатами был принят Устав КПСС в новой редакции: он содержал «Моральный кодекс строителя коммунизма», который разбавил прежнюю «классовую мораль» адаптированными для коммунистов библейскими заповедями нравственной чистоты, честности и нестяжательства. На этом съезде Хрущев опять обрушился на своего предшественника, приведя новые примеры его преступлений. Делегаты тут же постановили, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов… делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина», и уже следующей ночью тело «вождя народов» было вынесено из Мавзолея и похоронено у Кремлевской стены.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» – возвещала принятая единогласно партийная программа. Однако вскоре, в октябре 1964-го, Хрущева отправили в отставку, и оказалось, что с обещанием построить коммунизм партия немного поторопилась. Когда заявленные сроки явно истекли, в 1986-м, слова о нынешнем поколении все так же единогласно, но уже без лишнего шума из программы убрали. Еще быстрее было забыто другое обещание Хрущева – отменить к 1965 году налоги с заработной платы, а коммунальные платежи и плату за проезд все к тому же 1980-му.

«Миру – мир!»

После бурных и хаотичных преобразований хрущевского периода новый партийный лидер Леонид Брежнев сделал ставку на стабильность и предсказуемость. Это нашло отражение в работе открывшегося 30 марта 1971 года XXIV съезда, где главное внимание уделили экономическим вопросам. В планах девятой пятилетки, которые огласил председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, значились прежде всего освоение нефтегазовых богатств Западной Сибири, прокладка магистральных трубопроводов, строительство на сибирских реках гигантских ГЭС. Гремевшая в предыдущем десятилетии задача покорения космоса заняла в документах съезда скромное место: советская космическая программа ощутимо буксовала. Пожалуй, последним ее достижением, взволновавшим всех, стала доставка на Луну в ноябре 1970 года самоходного аппарата «Луноход-1», которую, кстати, объявили подарком партийному форуму.

Этот съезд проходил в самый разгар разрядки международной напряженности – улучшения отношений СССР и Запада. В отчетном докладе Брежнева была изложена «программа мира», где говорилось о готовности к совместному с Западом запрещению оружия массового поражения (в том числе ядерного) и роспуску – опять же совместному – военных блоков. Советский Союз предлагал созвать всемирную конференцию по вопросам разоружения и прекратить войны в Индокитае и на Ближнем Востоке. Лозунг «Миру – мир!» надолго стал одним из самых популярных в стране. Избранный ЦК, в состав которого вошел 241 человек, мало отличался от того, что был сформирован на предыдущем съезде: для брежневской стабильности оказалось характерным многолетнее пребывание на ответственных постах одних и тех же людей.

Леонид Брежнев на трибуне XXIV съезда КПСС

Под знаком перестройки

25 февраля 1986 года начал работу XXVII съезд – первый после прихода к власти Михаила Горбачева. Еще в апреле 1985-го на Пленуме ЦК он провозгласил курс на «ускорение социально-экономического развития», чуть позже заявив о гласности и перестройке. Одни видели в этих словах лишь громкие лозунги, другие – продуманную программу реформирования страны, уже давно нуждавшейся в обновлении. Горбачев понимал необходимость перемен, но не имел ни четкого плана, ни представлений о конечной цели преобразований, хотя первые его шаги вызвали прилив оптимизма в партии и обществе в целом. В политическом докладе на съезде он назвал последние годы руководства Брежнева «периодом застоя», призвал к снижению администрирования и углублению демократии. С высокой трибуны было заявлено о вреде «смешения функций партийных комитетов с функциями государственных и общественных органов», что выглядело как стремление ограничить власть партии. Что касается международных дел, то Горбачев снова заговорил о разоружении и сближении позиций СССР и Запада. Поверив в перемены, некоторые делегаты съезда выступали даже смелее, чем генсек. Например, тогда еще не столь известный первый секретарь Московского горкома Борис Ельцин высказался против плодящего бюрократизм вмешательства партийных органов в хозяйственные дела: «В согласованиях, которые по простым вопросам длятся годами, захлебываемся». Он также говорил об отчетности и выборности руководителей на всех уровнях, о борьбе с привилегиями.

Документы съезда были приняты, как обычно, единогласно, но запущенные им процессы неумолимо развивались. Партия отдалялась от управления страной, гласность вела к огульной критике всего советского, на международной арене СССР шаг за шагом отступал перед Западом, сдавая союзников, военные базы, экономические интересы…

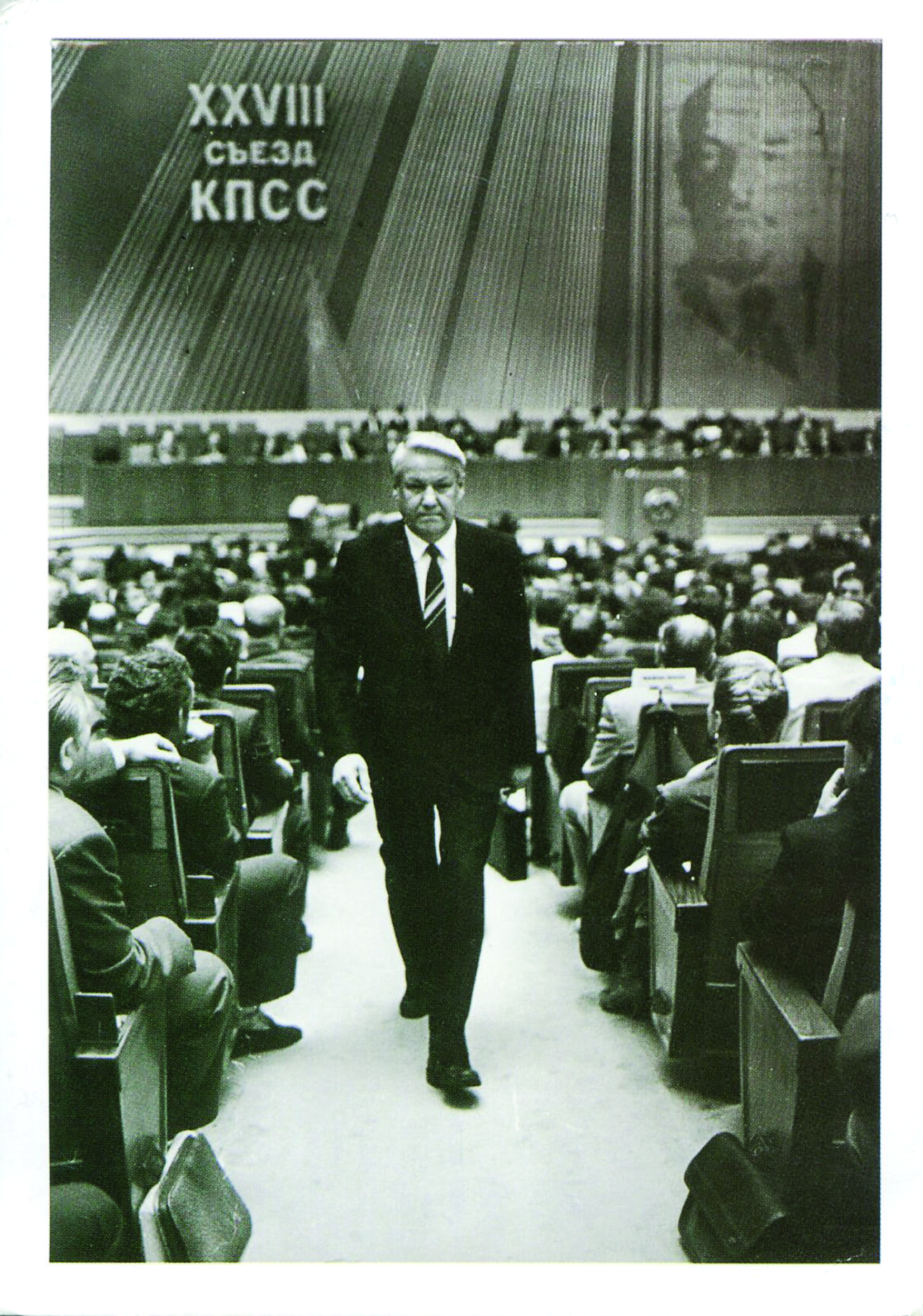

Последний нерешительный

Открывшийся 2 июля 1990 года последний, XХVIII съезд КПСС заметно отличался от предыдущих. Горбачев все больше отстранялся от партии, особенно после избрания его в марте 1990-го президентом СССР. Тогда же, с учреждением поста президента, была отменена 6-я статья Конституции СССР, в результате чего КПСС перестала быть «руководящей и направляющей силой советского общества».

Впервые с 1920-х годов партия пришла к съезду расколотой: сторонники «Демократической платформы» бурно спорили с ортодоксами, а компартии союзных республик вместе с самими республиками открыто претендовали на независимость. Исчезло и «единодушное одобрение» руководства: уже на первом заседании делегат от Магаданской области Владимир Блудов потребовал отставки Горбачева и всего ЦК КПСС во главе с Политбюро «за развал работы». Новшеством стало также избрание генерального секретаря ЦК голосованием делегатов и на альтернативной основе: Горбачев легко победил малоизвестного партработника из Кузбасса Теймураза Авалиани (еще несколько кандидатов взяли самоотвод), но это не спасло партию от усиления раскола. Прямо на съезде из ее рядов со скандалом вышел Ельцин, незадолго до этого ставший председателем Верховного Совета РСФСР, и некоторые другие «демократы». Возглавляемая Ельциным Россия взяла курс на обеспечение собственного суверенитета: тогда мало кто понимал, чем это грозит союзному государству. За 12 дней работы последний съезд КПСС не сумел сформулировать партийную линию в новых условиях. Это говорило не просто о кризисе, а о параличе партии, который она так и не смогла преодолеть. До краха СССР оставалось полтора года, а сама 19-миллионная компартия была запрещена еще раньше – вскоре после провала ГКЧП.

Пробыв в КПСС почти 30 лет, Борис Ельцин решил выйти из нее прямо на съезде

Иван Измайлов