Венок на косе

№127 июль 2025

Небольшой приморский Зеленоградск, что на Балтике, считается одним из старейших курортов нашей страны. Трудно понять, кого здесь больше – туристов или котов с кошками

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

Калининградская область, где расположен Зеленоградск, отличается от других российских регионов в первую очередь своей природой. Здесь все говорит о близости к морю: постоянные ветра, влажность, песчаные дюны и косы, включая жемчужину края – Куршскую косу. Второе отличие – высокая степень урбанизации: в маленькой области 22 города – больше, чем в громадной Якутии. Все они, кроме «столичного» Калининграда, невелики, и Зеленоградск не исключение: в советское время там проживало 10 тыс. человек, сейчас – менее 18 тыс.

Еще одна особенность Калининградской области – ее уникальная история. В составе России она находится последние 80 лет, а до этого на протяжении семи веков была известна как Восточная Пруссия – главный немецкий оплот в Прибалтике. В 1946 году немцев сменили переселенцы из СССР, прежнюю историю постарались забыть, но сегодня к ней вернулись: восстанавливают уцелевшие памятники старины, вспоминают древние легенды и традиции.

От трактира до курорта

Нынешних гостей Зеленоградска знакомят не только с немецким, но и с более ранним прошлым края, когда здесь жили пруссы – близкие родственники литовцев и латышей. Калининградский (до 1946 года – Земландский или Самбийский) полуостров, на северной оконечности которого расположился город, в древности был заселен прусским племенем самбов, среди густых лесов стояли их укрепленные городища. Местность привлекала иноземцев обилием «солнечного камня» – янтаря и тем, что к ней шли торговые пути из глубин Восточной Европы. В IX веке здесь побывал знаменитый вождь викингов Рагнар Лодброг, после чего рядом с нынешним Зеленоградском возникла и долго процветала скандинавская фактория Кауп.

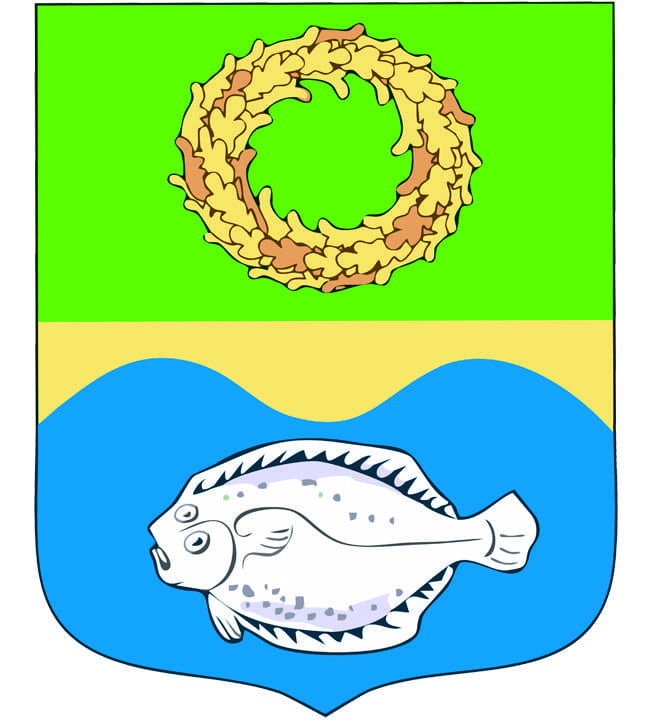

В XIII столетии в этих краях появились новые завоеватели – рыцари Тевтонского ордена, которым папа Гонорий III доверил обращение пруссов в христианство. Обращали привычными средствами – огнем и мечом, вследствие чего местное население было довольно быстро истреблено или онемечено. Труднее оказалось справиться с литовцами, которые по Куршской косе совершали опустошительные набеги на владения ордена. Для борьбы с ними у основания косы в 1283 году был выстроен замок Нойхаус, а возле него приютился трактир «Крантакруг». По легенде, над входом хозяин повесил венок – по-немецки Kranz, от чего и образовалось название деревушки, выросшей на этом месте, а потом и города. На самом деле оно происходит от прусского Crantas («высокий берег»), но на городском гербе до сих пор изображен венок.

Герб украшает и другой, не менее древний символ города – камбала, напоминающая, что основным занятием местных жителей веками было рыболовство. В нем особенно преуспевали курши, обитатели Куршской косы, добывавшие в море камбалу, сельдь, треску, а в пресном Куршском заливе – плотву, окуней, щук и короля здешних вод – балтийского угря. Несмотря на рыбные богатства, курши жили впроголодь: засевший в замке Росситен (ныне поселок Рыбачий) специальный орденский чиновник-рыбинспектор (фишмайстер) обдирал их как липку. Не баловала и природа: балтийские бури топили рыбачьи лодки, а коварные дюны, внезапно приходя в движение, погребали под собой целые деревни.

Главной радостью для рыбаков было посещение трактира, который со временем расширялся и богател. К XVII столетию вокруг него уже сформировалось поселение, известное как Кранц, а веком позже заезжие ученые подметили, что его жители отличаются долголетием и завидным здоровьем. Выяснилось, что они пьют воду из местных минеральных родников и – невиданное дело – купаются в море. Постепенно родилась идея создать здесь морской курорт, но это случилось далеко не сразу.

Герб Зеленоградского муниципального округа. 2003 год

Курортный проспект

Бюргерский рай

Еще в XVI веке владения Тевтонского ордена обратились в лютеранство и стали герцогством, а позже Королевством Пруссия. В 1806 году его монарх Фридрих Вильгельм III, потерпев поражение от Наполеона, бежал в свои восточнопрусские владения. Его молодой жене Луизе врачи из-за частых болезней рекомендовали морской воздух, и она стала посещать Кранц. Благодаря ей никому не известное местечко обрело популярность. Однако вклад Луизы в историю определяется не этим фактом, а упорством, с которым она боролась за освобождение страны от французского господства, сумев привлечь к общему делу и своего нерешительного мужа, и очарованного ею русского царя Александра I. Постоянное напряжение и усилия, направленные на достижение цели, окончательно подорвали здоровье королевы, умершей от чахотки в 34 года. Немцы чтут ее как мать объединителя страны Вильгельма I, в Зеленоградске в честь Луизы назван сквер и установлен ее бронзовый бюст.

С легкой руки королевы Кранц наконец стал курортом, хотя неменьшую роль сыграл доктор Фридрих Кессель, научно обосновавший ценность морских купаний. Он утверждал, что морская вода в прибрежной зоне поселка особенно чиста и богата полезными веществами, а прогулки в местных сосновых лесах усиливают лечебный эффект. По инициативе Кесселя в 1816-м здесь были открыты первые купальни – мужская и дамская. Четыре года спустя такие же купальни появились в соседнем Раушене (ныне Светлогорск), что положило начало вековому соперничеству двух курортов. До сих пор все гости здешних мест делят пристрастия между ними: холмы, каменистые пляжи и холодное изящество Светлогорска спорят с равниной, песком и веселой беззаботностью Зеленоградска.

Кранц, как и его соперник, быстро рос, рыбацкие хижины оттеснялись на окраины, а их место занимали уютные домики, которые сдавали гостям. В 1821 году была открыта первая гостиница для приезжих «Логерхаус», а в 1844-м Кранц получил статус королевского курорта. В 1884 году начала работать грязелечебница на местном торфе. Жаждущие исцеления добирались из Кёнигсберга на дилижансах, а потом и по специально проложенной железной дороге. Среди тысяч людей, посещавших курорт, были и знаменитости – Адам Мицкевич, Отто фон Бисмарк, Петр Столыпин (о первом в городе напоминает памятник, о последнем – мемориальная доска).

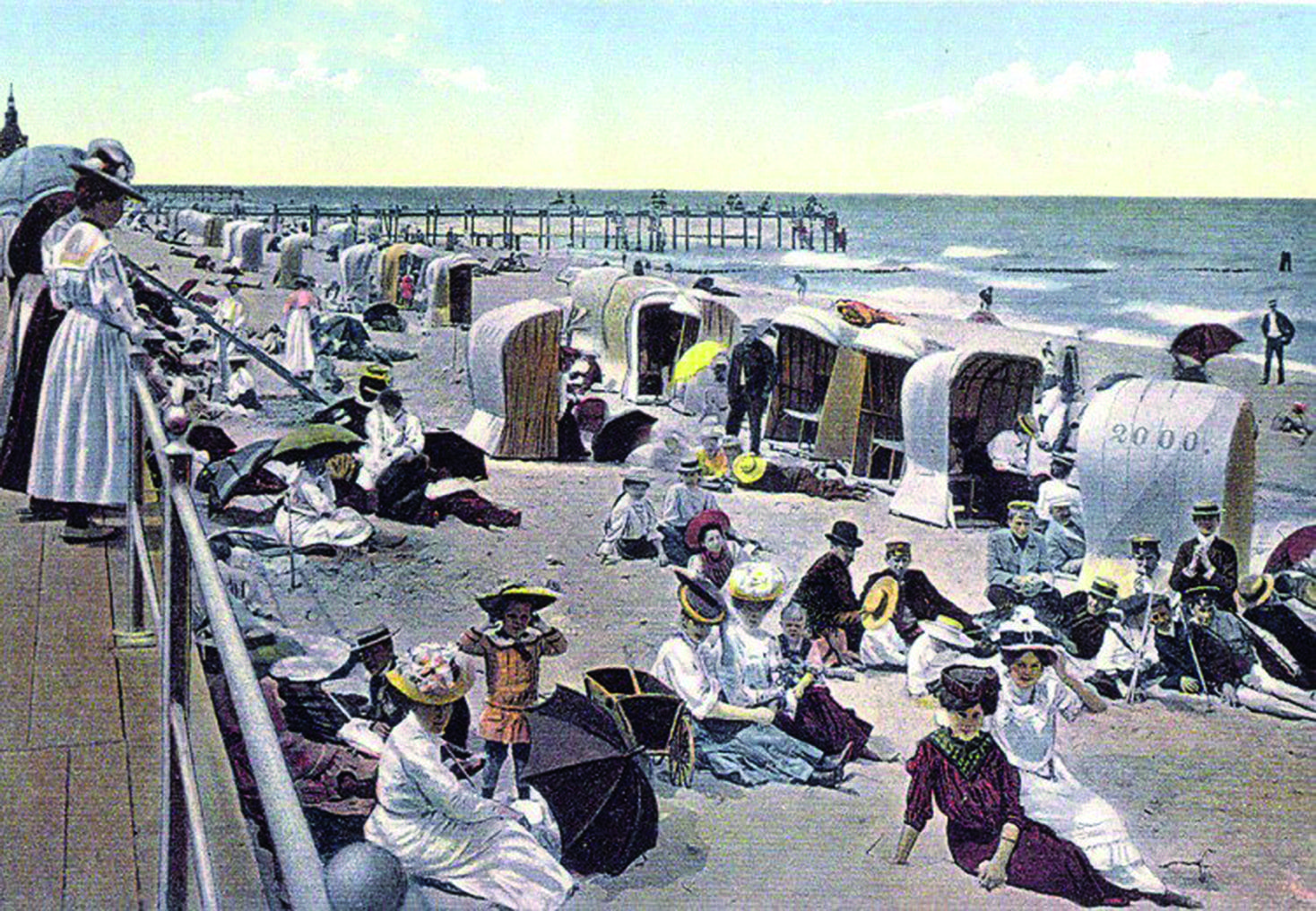

Наиболее частыми гостями курорта были кёнигсбергские бюргеры, проводившие здесь выходные целыми семьями. К началу ХХ века весь берег превратился в пляж. Прибрежную полосу защитили от волн деревянными бунами и обустроили дощатый променад – место для прогулок, вдоль которого выросли отели и рестораны. В годы Первой мировой курорт опустел, но потом расцвел еще больше: в 1930-е здесь было 6000 жителей, до 40 гостиниц и пансионов, три школы и шесть храмов разных конфессий.

Городской пляж Кранца. 1910 год

Кранц. Вид на площадь Корсо и променад. 1930-е годы

Бювет «Королева Луиза» на аллее Дружбы

Барельеф королевы Луизы на доме, в котором она останавливалась. Улица Тургенева, 10

Новая жизнь, новые люди

4 февраля 1945 года Кранц заняли части советской 43-й армии. В отличие от Кёнигсберга, серьезных боев в городе не было, и он остался практически целым. Корреспондент «Правды» в те дни писал: «Наступление наших войск настолько стремительно, что немецкая знать, удирая в последнюю минуту, едва успевала унести ноги. В квартирах и номерах гостиниц на столах недопитые чашки кофе, из невыключенных радиоприемников звучит музыка». В 1947-м завершилась высылка местных немцев в Германию, и лишь полвека спустя те, кто дожил, смогли увидеть родные места.

На тот момент все населенные пункты Восточной Пруссии, вошедшей в состав РСФСР, были переименованы. Кранц назвали Нахимовском, но вскоре он стал Зеленоградском – возможно, потому, что его решили не превращать в военную базу, как другие города, а оставить курортом. В том же 1947-м заработал первый санаторий с водолечебницей. Позже открылись костно-туберкулезный санаторий, детский санаторий «Теремок». Пляж, пришедший в запустение в военные годы, в 1950-е был отремонтирован и украшен новым променадом (который, правда, регулярно смывали осенние штормы). Между Зеленоградском и Калининградом снова начали ходить поезда, а потом и электрички.

Оставленные немцами дома заняли переселенцы из разных городов и сел СССР. Прочие следы прежних жителей – памятники, готические надписи, даже могилы на местном кладбище – новая власть постаралась убрать. Изучение досоветского прошлого города фактически оказалось под запретом. Так же, как посещение «закрытой» области иностранцами и даже жителями других регионов страны, не имевшими специального разрешения. Поэтому при Союзе туризм здесь не получил большого развития: в Зеленоградске отдыхали в основном пациенты местных лечебниц и жители Калининграда, приезжавшие сюда на выходные. Популярнее тогда была Куршская коса, превращенная после войны в природный заповедник. Еще в XIX веке лесничий Франц Эфа насадил тут сосновый лес, закрепив беспокойные дюны, что позволило косе стать домом для оленей, лосей, кабанов. Сегодня коса, которую делят между собой Россия и Литва, ежегодно принимает более миллиона туристов.

Площадь Роза ветров

И снова курорт

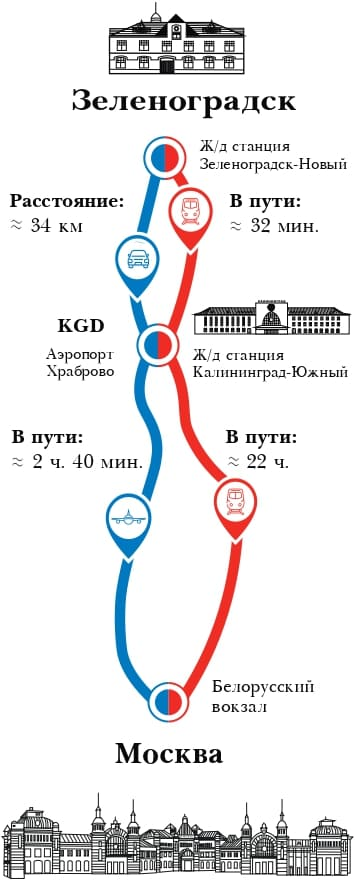

Туристический бум охватил и Зеленоградск, когда в 1992-м ограничения на въезд были сняты. Сейчас город посещает более 3,5 млн человек в год, и число это постоянно растет – несмотря на «островное» положение Калининградской области, зажатой между недружественными Польшей и Литвой. Сюда по-прежнему ходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но идут они долго из-за пограничного контроля. Удобнее лететь на самолете до калининградского аэропорта Храброво, откуда до Зеленоградска на такси можно добраться за 20 минут (путь на автобусе или электричке через Калининград занимает гораздо больше времени).

Сердце города, как и в старые времена, – Курортный проспект, прежняя Кёнигсбергштрассе, где размещаются кафе и магазины, каждый второй из которых торгует янтарем. Почти любое здание на этой улице имеет свою историю. Например, дом-теремок, который с 2000 года занимает краеведческий музей (сейчас относится к улице Ленина), до войны принадлежал богатому адвокату Максу Креллю и сохранил часть тогдашней обстановки. Неподалеку находится краснокирпичный почтамт-телеграф 1896 года – сейчас там модный ресторан балтийской кухни «Телеграф». Эта кухня, рецепты которой активно возрождаются, привлекает туристов не меньше морских пейзажей – особенно блюда из свежайшей местной рыбы.

Параллельно Курортному проспекту вдоль моря тянется променад, давно уже не деревянный, а бетонный. Старинных зданий на первой линии почти не осталось, берег застроен новыми отелями. К западу от города, в поселке Малиновка, растет громадный курортный комплекс «Яркий» – не исключено, что он дойдет до Светлогорска и тогда города-соперники сольются воедино. К востоку Зеленоградск упирается в границу Национального парка «Куршская коса». Там благоустроенный пляж заканчивается «сковородками» – песчаными площадками, куда не проникает вездесущий ветер и где загорать особенно приятно. Конечно, курортный сезон на Балтике короче черноморского, но солнце летом греет ничуть не хуже.

Среди других исторических зданий – кирха Святого Адальберта (ныне православный Спасо-Преображенский собор), возведенная в 1896-м, и 40-метровая водонапорная башня 1905 года. С башней связана необычная особенность Зеленоградска, о которой наслышаны многие: этот город можно назвать и «самым кошачьим» в России. В 2012-м столичная бизнес-леди Ирина Клочкова, взяв башню в аренду, открыла в ней музей кошек «Мурариум». Со временем на пяти этажах разместилось свыше 4500 статуэток, игрушек, картин, изображающих кошек, и музей стал главным туристическим объектом города – в том числе благодаря смотровой площадке, с которой, как на ладони, виден весь старинный центр. Позже Клочкова открыла в Зеленоградске музеи ангелов, филинов и сов, черепов и скелетов и даже музей мусора; устроен ею и «кошачий городок», где в домиках с подогревом круглый год проживают десятки котов и кошек.

Кошки превратились в один из символов Зеленоградска: их изображениями украшены стены, скамейки и даже светофоры, они вальяжно разгуливают по Курортному проспекту, в начале которого стоит памятник… конечно же, коту. Не раз предлагалось поместить кота на городской герб взамен почти исчезнувшей из здешних вод камбалы, но местные власти пока отказываются, хотя «котомания» способствует привлечению туристов. Помогает этому и реставрация старинных памятников Кранца-Зеленоградска, вспомнившего наконец свою многовековую историю.

Дюны в Национальном парке «Куршская коса»

Музей кошек «Мурариум» в старой водонапорной башне. Улица Саратовская, 2А

Кошачий домик на Курортном проспекте

Скульптура «Кошачий светофор» на Курортном проспекте

Что почитать?

Ефремов Л.А. Очерки по истории Кранца. Калининград, 2010

Малые города Калининградской области. Калининград, 2011

Как добраться

Что посмотреть в Зеленоградске

В этом городе к старинным памятникам постоянно добавляются новые

Сквер «Котофейня» на Курортном проспекте

Краеведческий музей. Улица Ленина, 6

Тортилин пруд в городском парке (бывш. парк «Плантаже»)

Фонтан «Колесо времени». Курортный переулок, 1А

Музей филинов и сов. Улица Тургенева, 9В

Спасо-Преображенский собор. Улица Московская, 40А

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук