Что почитать и что увидеть в июле и августе

№127 июль 2025

Соловьев К.А.

Общественное движение в России. 1891–1905 гг.

М.: Кучково поле Музеон, 2024

Автор рассматривает феномен общественного движения в России на рубеже XIX–XX веков. Несмотря на кажущуюся очевидность термина, он оказывается отнюдь не простым, порою «неуловимым». С одной стороны, «казалось бы, предмет изучения очевиден. Даже в школьных учебниках есть соответствующие разделы, посвященные общественному движению, правда, без особых разъяснений, о чем идет речь. Иными словами, что такое общественное движение, знает даже школьник». Однако, как полагает Кирилл Соловьев, «объяснить это словосочетание отнюдь не так просто. Его даже сложно перевести на любой иностранный язык, если вообще возможно». По его мнению, «смысл и значение общественного движения "нащупывается" исследователями скорее интуитивно. В попытке системного подхода историк спотыкается о непроясненность понятия. Его смущают скромные социальные параметры явления, отсутствие масс, стихийного потока общественного возмущения. Всего этого в России до 1905 г. не было, а общественное движение было». По словам автора, под общественным движением обычно подразумевают различные формы политической активности. Но о чем идет речь в условиях отсутствия публичной политики, а значит, политических партий, свободной прессы и прочих социальных институтов, которых в Российской империи рубежа XIX–XX веков просто не существовало? В силу этих причин, полагает Соловьев, общественное движение в России имело свою специфику, сложившись «на стыке политического и неполитического». Сравнительно немногочисленные объединения земцев, литераторов, профессоров, земских служащих и так далее способствовали консолидации той узкой прослойки общества, внутри которой циркулировали политические идеи и информация. Само существование таких «площадок» стало катализатором политических процессов в России конца XIX века. Фактически именно там впервые встали вопросы о выработке общего политического языка, о политической самоидентификации, о первых экспериментах в области партийного строительства.

Изучение общественного движения в России рубежа XIX–XX веков сопряжено не только с проблемами терминологии. Как отмечает автор, исследователи зачастую «распределяют представителей общественного движения по направлениям и даже политическим партиям, назначают их лидеров, придают почти мистическое значение программным документам». Однако, несмотря на многочисленные попытки со стороны историков, по мнению Соловьева, невозможно разделить общественное движение по четким направлениям, определить лидеров, закрепить за документами функцию непогрешимой и безусловной для всех программы. Проблема в том, что «общественное движение XIX – начала XX в. не укладывается в современное представление о политическом процессе. Привычной нам организационной или идеологической устойчивости не было и быть не могло. Еще не были дифференцированы идеологические направления». Вместо привычных политических структур того периода мы видим, как отмечает автор, «не баррикады», а «сложно сплетенную сеть ассоциаций». При этом «новый политический режим складывался в условиях революции. Это не просто оборот речи, литературный образ, это правовые реалии России, с которыми так или иначе все должны были считаться». В таких условиях политически активная общественность, которая составляла «меньшинство от образованного меньшинства» огромной империи (всего несколько сотен человек на рубеже веков), стремительно расширялась – вплоть до нескольких тысяч – и оформлялась в партии, появившиеся благодаря Манифесту 17 октября 1905 года. В своей монографии Кирилл Соловьев анализирует скорость и масштаб этого процесса, причины скоротечного преодоления «кружкового» этапа, обретение нового инструментария мобилизации общественности – одним словом, особенности конвертации «неполитического в политическое».

Корогодина М.В.

Правила Константинопольского синода 1276 года

М.: Издательский дом ВШЭ, 2025

Монография доктора исторических наук Марии Корогодиной посвящена Константинопольскому синоду 1276 года, созванному по инициативе русских архиереев в один из самых сложных периодов истории Руси – в разгар монгольского нашествия. В работе подробно анализируются предыстория поездки епископа Сарайского Феогноста в Константинополь, а также особенности трактовки вопросов церковного управления и богослужения русскими и греческими архиереями. В книге также публикуются все известные греческие и древнерусские редакции правил Константинопольского синода.

Чума в Средиземноморье: Позднее Средневековье и Новое время

СПб.: Наука, 2025

Коллективная монография посвящена исследованию социокультурного воздействия эпидемий чумы на средиземноморские общества в период с XIV по XIX век. Отдельные главы рассматривают эпидемии в христианских странах Восточного Средиземноморья XIV–XV веков, в Италии 1656–1657 годов, во Франции 1720 года, в Египте и Сирии 1798–1801 годов (во времена Египетского похода Наполеона) и в Египте 1834–1835 годов. Составителем книги и автором ее разделов выступил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Чудинов.

Матвеева Е.

Искусство Апокалипсиса. Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света

М.: МИФ, 2025

Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, – самое известное в нашей культуре пророчество о конце света, чьи символические образы на протяжении веков вдохновляли художников на создание выдающихся произведений. Однако современному зрителю зачастую непросто расшифровать, что именно он видит на картинах, фресках и страницах средневековых манускриптов. Книга историка искусства Елены Матвеевой – это визуальный путеводитель по образам и трактовкам Апокалипсиса в мировом и русском искусстве от зарождения христианства до XX века. Читатель увидит, как менялось восприятие этого текста по мере того, как менялись мир и само искусство.

Зарецкий Ю.П.

Издательский проект Петра Первого. Илья Копиевский и новые русские книги

М.: Новое литературное обозрение, 2025

Исследование доктора исторических наук Юрия Зарецкого посвящено издательскому проекту Петра I времен Великого посольства. Главным исполнителем петровского замысла был выходец из белорусских земель Илья Копиевский (ок. 1651 – 1714), который в амстердамской типографии купца Яна Тессинга занимался переводом и изданием первых светских учебных пособий на русском языке. В работе использованы новые материалы, позволившие автору воссоздать события биографии Копиевского, проанализировать трудности, с которыми тот сталкивался в своей переводческой и издательской деятельности.

Нефедова Л.М.

Книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин: Из семейной переписки

М.: Кучково поле, 2025

Семейная переписка занимает особое место в эпистолярном наследии, и впервые публикуемые письма Ивана Сытина (1851–1934), а также членов его семьи открывают новые грани жизни выдающегося русского книгоиздателя. Эти документы не только проливают свет на личные взаимоотношения Сытина с родными и близкими, но и позволяют ощутить эмоциональную атмосферу ушедшей эпохи, понять, как воспринимались современниками те или иные события. Книга содержит родословную Сытиных, биографии представителей этой многочисленной семьи, фотографии, документы, образцы печатной продукции.

Сергеев Е.Ю.

Обманчивый рассвет. Советский Союз и Великобритания в 1925–1932 гг.

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024

Книга освещает ключевые процессы, характеризующие советско-британские отношения в период так называемой «малой разрядки» 1925–1932 годов, известной среди специалистов также как «эра пацифизма». Доктор исторических наук Евгений Сергеев выходит за рамки европейского контекста советско-британского взаимодействия, уделяя внимание и азиатскому вектору. Значительное место в монографии занимает реконструкция событий внутренней жизни обоих государств, включая всеобщую стачку 1926 года в Великобритании и «военную тревогу» в СССР 1927-го.

Печатнов В.О., Печатнов Вал. В.

Русская православная церковь в Америке: очерки истории 1867–1917

М.: Аспект Пресс, 2025

Православие пришло в Северную Америку в 1794 году, через 10 лет после основания первого русского торгового поселения. Прибывавшие из Российской империи священники взаимодействовали не только с русским, но и с местным населением. В итоге к 1867 году, когда Аляска перешла под юрисдикцию США, в русской православной миссии насчитывалось 2000 православных туземцев, 9 приходов, 32 церкви и часовни, а также 17 школ и 3 приюта. В книге российских историков Владимира и Валентина Печатновых исследуется деятельность Русской православной церкви в США в 1867–1917 годах, когда после продажи Аляски миссия получила самостоятельный статус, распространившись на всю территорию США. В тот период Алеутская епархия, простираясь от берегов Берингова пролива до Буэнос-Айреса, стала крупнейшим по площади православным образованием мира. Очерки основаны на тысячах документов из российских и американских архивов и описывают сотрудничество епархии с дипломатическими миссиями Российской империи в Соединенных Штатах, жизнь русского духовенства в Америке, а также судьбы конкретных представителей русской духовной миссии в США.

Газарова Е.Э.

Русские импрессионисты

М.: Молодая гвардия, 2025

В 1903 году московские живописцы и петербургские мастера из «Мира искусства» объединились в Союз русских художников. Среди них было много так называемых русских импрессионистов – авторов, соединивших в своем творчестве традиции отечественного психологического реализма с французскими импрессионистическими приемами 1860–1870-х годов. Этот творческий синтез породил уникальное явление – русский импрессионизм, отмеченный особой одухотворенностью и способностью передавать тончайшие состояния природы и человеческой души. Издание исследует судьбы основоположников этого направления.

7 мая – 14 сентября

Федор Федорович Нотгафт и его коллекция. Из жизни военного Эрмитажа

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Выставка, приуроченная к 80-летию Победы, освещает два взаимосвязанных сюжета: жизнь и деятельность сотрудника Эрмитажа, искусствоведа, издателя и коллекционера Федора Нотгафта (1886–1942) и историю самого музея в военные годы. Более 150 экспонатов из собрания Федора Федоровича – живопись и графика, предметы филокартической коллекции, нумерованные и именные экземпляры книг, издания с дарственными надписями и автографами, экслибрисы и многое другое – помогут составить представление о богатом наследии коллекционера. Личные документы, фотографии и рисунки раскрывают образ Нотгафта как преданного музейного работника и страстного библиофила. Особое внимание уделено героическим усилиям сотрудников Эрмитажа по сохранению его коллекции во времена блокады города.

31 мая – 19 октября

Елизавета Кругликова и вокруг

Государственная Третьяковская галерея

Москва, Лаврушинский переулок, 10

Третьяковская галерея представляет выставку, посвященную творчеству Елизаветы Кругликовой (1865–1941) – мастера, совершившего революцию в русской графике. Блестящий педагог и новатор, она вдохнула новую жизнь в техники офорта, силуэта и монотипии. Творческая жизнь Кругликовой охватывает два мира – Париж и Россию. В начале XX века она стала центром притяжения для русских художников в Париже, где вела знаменитую мастерскую, а с 1920-х годов возглавила ленинградскую школу офорта, преподавая в Академии художеств. Выставка познакомит посетителей с творчеством Елизаветы Кругликовой и художников, входивших в ее круг, а также с ее друзьями и учениками. В шести залах представлено более 200 произведений.

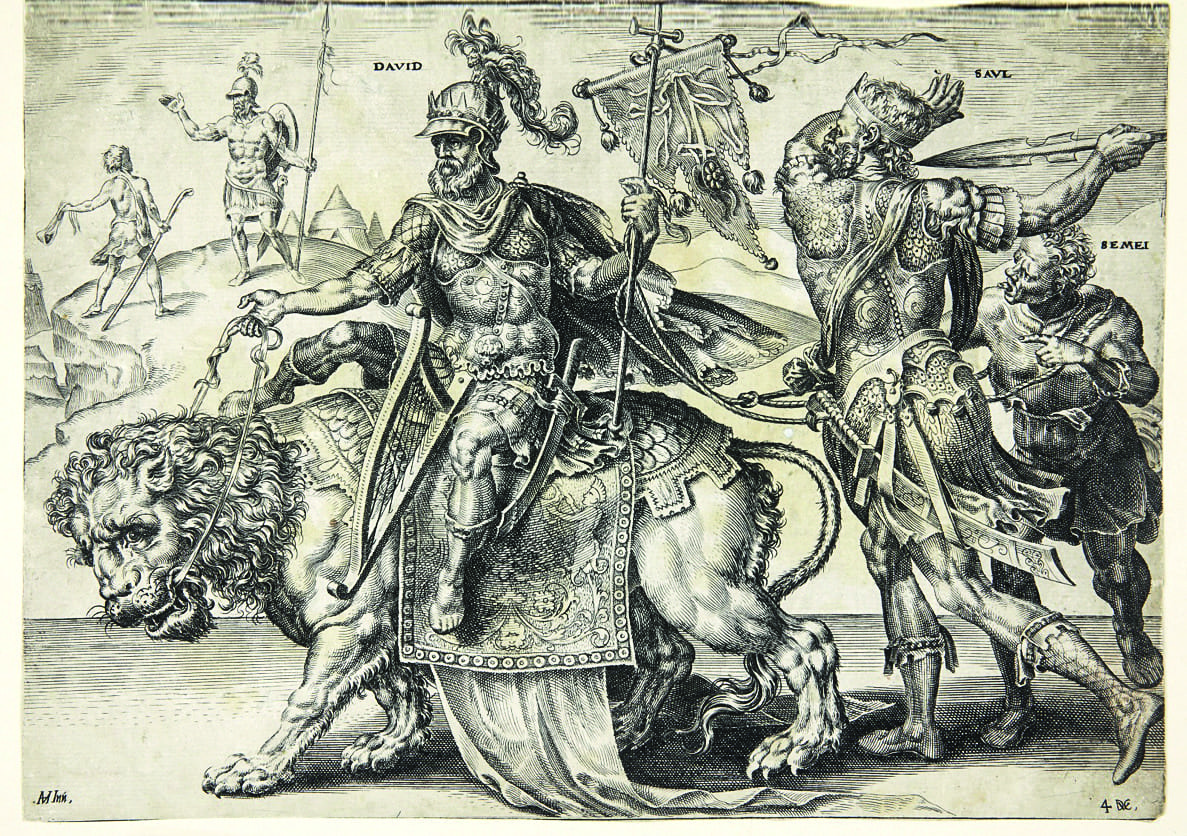

1 июля – 12 октября

Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Москва, улица Волхонка, 12

Выставка представляет наследие издательства «На четырех ветрах» – ведущей художественной мастерской XVI века, принадлежавшей фламандскому живописцу и граверу Иерониму Коку (1518–1570), под влиянием которого сформировался «канон знаменитых нидерландских художников». За период с 1548 по 1570 год было опубликовано более 1100 гравюр – огромное количество по меркам того времени. Среди сокровищ коллекции – гравюры по рисункам, созданным блестящими мастерами того времени, в частности Питером Брейгелем Старшим (ок. 1525 – 1569) и Иеронимом Босхом (ок. 1450 – 1516).

26 июня – 26 октября

Александр Дейнека. Гимн жизни

Государственная Третьяковская галерея

Москва, Кадашевская набережная, 12

Третьяковская галерея открывает выставку Александра Дейнеки (1899–1969) – выдающегося художника советской эпохи, живописца, графика, педагога, скульптора и монументалиста. Экспозиция из более чем 200 работ включает редкие произведения Курской картинной галереи, обладающей наиболее полной коллекцией художника, сформированной благодаря дарам самого мастера и его семьи. На выставке представлено большое количество произведений, неизвестных широкой публике: ранние работы художника, эскизы иллюстраций, журнальная графика, зарисовки и дизайнерские проекты. Они раскрывают многогранность таланта Дейнеки и его вклад в развитие отечественного искусства. Выставка охватывает несколько десятилетий творчества художника, с 1920-х до 1960-х годов, освещая ключевые темы Дейнеки: его интерес к современности, труду, спорту и технике, восхищение физическим здоровьем, которое он связывал с духовным совершенством человека. Эти мотивы легли в основу 11 тематических разделов экспозиции, демонстрирующих эволюцию его уникального стиля.

26 июня – 3 августа

Обаяние драгоценного металла

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Москва, Андроньевская площадь, 10

Московское ювелирное искусство XVII века отличалось особым богатством полихромных эмалей – их сверкающая палитра и разнообразие техник создавали узнаваемое узорочье. Особой популярностью пользовалась эмаль по скани, а во второй половине столетия мастера виртуозно освоили рельефную и расписную эмаль, применяя обе как в церковных, так и в светских изделиях. Выставка демонстрирует выдающиеся образцы русского декоративно-прикладного искусства этого периода из музейных и частных коллекций. Убранство каждого предмета отличается яркой индивидуальностью, а их совместное экспонирование позволяет получить представление о ювелирном искусстве столицы в царствование первых Романовых.

Варвара Рудакова