События июля и августа

№127 июль 2025

785 лет назад

Невская битва

Князь Александр Ярославич разгромил шведов, не позволив им отрезать Русь от Балтики

Конфликты между Новгородом и Швецией возникли еще в середине XII века, когда шведские короли начали экспансию против финских племен. При этом скандинавы никогда не упускали шанс пограбить и новгородские земли. Летом 1240 года, в разгар монгольского нашествия Батыя, когда большинство русских княжеств были разорены, флот шведского короля Эрика Леспе вновь вторгся в новгородские владения. Великий Новгород, оставшийся без поддержки других княжеств, вынужден был действовать самостоятельно. Город своевременно получил известие о появлении вражеского флота. Новгородцы решили, что целью похода шведов и приплывших вместе с ними норвежцев, суми и еми, является Ладога. Однако там скандинавы не появились. Вместо этого их суда остановились в устье реки Ижоры, левого притока Невы.

Не обнаружив шведов у Ладоги, новгородский князь Александр двинулся на запад, к устью Невы, усилив свое войско отрядом ладожан. На рассвете 15 июля он внезапно атаковал шведский лагерь. Появление русской дружины вызвало панику среди шведов: одни бросились к кораблям у левого берега Невы, другие стремились переправиться через Ижору. Предводитель шведского войска пытался организовать оборону, построив оставшихся в боевые порядки, но атаки русских опрокинули их. Несмотря на большие потери, шведам удалось отступить к кораблям, погрузить тела наиболее знатных воинов и спешно отплыть. Сокрушительная победа надолго остановила вражескую экспансию. Успех в Невской битве не только защитил новгородские границы, но и прославил 19-летнего князя, закрепив за ним в истории имя Александра Невского.

Князь Александр наносит рану шведскому военачальнику. Худ. А.Д. Кившенко. 1888 год

275 лет назад

Рождение театра

Открылся первый русский профессиональный публичный театр

Первый театр в России появился в 1672 году при дворе царя Алексея Михайловича. Его организовали выходцы из Немецкой слободы при поддержке боярина Артамона Матвеева. Представления посещали только члены царской семьи и ближайшее окружение, но после смерти государя театр прекратил свое существование. Вернуть театральное искусство в Россию попытался Петр I, пригласив в 1702 году иностранную труппу, которая давала представления в течение пяти лет. Однако постоянный профессиональный театр появился лишь при императрице Елизавете Петровне. К середине XVIII века театральные представления, вошедшие в моду, начали давать в дворянских усадьбах, а также при учебных заведениях. Именно на таких постановках в Москве и Санкт-Петербурге побывал ярославский купец Федор Волков. Вдохновленный увиденным, он организовал в родном городе театральную труппу из своих младших братьев и товарищей, лично занимаясь переводом иностранных пьес. 29 июня (10 июля) 1750 года в кожевенном амбаре его отчима купца Федора Полушкина состоялась премьера – трагедия Жана Расина «Эсфирь» в переводе самого Волкова.

Вскоре на собственные средства он построил специальное помещение для театра, вмещавшее до 1000 зрителей, – первое в России стационарное театральное здание, где спектакли шли регулярно и за плату. Весть о ярославском театре быстро достигла столицы, и в 1752-м Федора Волкова и его труппу высочайшим указом пригласили к императорскому двору. Из 11 актеров четверо были оставлены для обучения в столице под руководством драматурга Александра Сумарокова, еще двое продолжили занятия самостоятельно. Спустя четыре года в Петербурге по указу императрицы был создан «Русский для представления трагедий и комедий театр», директором которого стал Сумароков, а основу труппы составили ярославцы во главе с Волковым.

Театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле

175 лет назад

Российский флаг на Амуре

Капитан 1-го ранга Геннадий Невельской достиг мыса Куегда

Он родился в 1813 году в усадьбе Дракино Солигаличского уезда Костромской губернии. С юных лет грезил морем и Дальним Востоком. Окончив Морской кадетский корпус и Офицерские курсы и прослужив какое-то время на флоте в разных должностях, в 1847-м получил назначение на фрегат «Паллада», сулившее блестящую карьеру. Однако, удивив начальство, Невельской попросил назначить его командиром строящегося военного транспорта «Байкал», чтобы совместить службу с исследованием устья Амура. Его экспедиция принесла выдающиеся результаты. В 1849 году Невельской опроверг давнее утверждение французского мореплавателя Жана-Франсуа Лаперуза и доказал, что Сахалин – не полуостров, а остров. Пройдя вдоль материкового берега, русский мореплаватель также установил, что из Амура можно плыть прямо на юг, не огибать Сахалин с севера и сразу выходить в Татарский пролив. Не менее важными оказались его геополитические открытия: о населенности устья Амура и прилегающих районов Сахалина никому не подвластным народом – гиляками (нивхи) и об отсутствии контроля за устьем реки со стороны других государств.

1 (13) августа 1850 года Невельской по собственной инициативе, в присутствии местных жителей-гиляков, поднял на мысе Куегда в устье Амура русский военно-морской флаг и основал Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре). Особый комитет большинством голосов осудил этот поступок, назвав его «дерзким». По мнению чиновников, действия мореплавателя «были противны воле государя и… могут иметь вредные последствия для наших дружеских отношений с Китаем». Однако, когда информация об этом дошла до Николая I, тот назвал поступок Невельского «молодецким, благородным и патриотическим», пожаловал ему орден Святого Владимира 4-й степени и произнес вошедшие в историю слова: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

100 лет назад

Равные права – равные возможности

Организовано Всероссийское общество слепых

Попытки создать организацию незрячих в России предпринимались с 1916 года, однако проект всероссийского союза тогда не получил государственной поддержки. Революционные изменения активизировали борьбу за права этой категории граждан. В итоге появились губернские союзы незрячих, а в апреле 1924-го начал издаваться первый рельефно-точечный журнал «Жизнь слепых», публиковавший как политические статьи, так и художественные произведения. 8 июля 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР выпустил декрет «Положение о Всероссийском обществе слепых» (ВОС), в котором говорилось о целях новой организации – «предоставлении слепым возможности использовать свои познания в области науки, техники и искусства и оказании им и их семьям материальной и моральной поддержки во всех случаях, когда это оказывается необходимым». Совет общества возглавил Борис Мавромати – политрук 1-го интерната для слепых детей. «Равные права – равные возможности» – таков был лозунг активистов общества. В том же году в Москве удалось открыть Электромоторное объединение – первое производственное предприятие для инвалидов по зрению, созданное на членские взносы ВОС.

Всероссийское общество слепых взяло на себя решение важнейших задач: социальную адаптацию, образование и трудоустройство незрячих. Для этого нужно было ликвидировать безграмотность – по всей стране открывались кружки по изучению системы Брайля. К концу 1930-х незрячие уже получали высшее образование, участвовали в шахматных турнирах и работали в специализированных артелях. В годы Великой Отечественной предприятия ВОС изготавливали коробки для мин, формы для полевых пекарен, печки для блиндажей, маскировочные сети, валенки. Незрячие бойцы, обладая феноменальным слухом, несли службу в ПВО – дежурили на крышах или в специальных точках со звукоулавливателями: по шуму мотора они раньше всех определяли тип вражеского самолета и передавали данные зенитчикам.

Сегодня ВОС объединяет более 250 тыс. человек. Организация проводит творческие и спортивные мероприятия, курирует реабилитационные центры, продолжая традиции социальной поддержки.

50 лет назад

Дух Хельсинки

Подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе

Советская дипломатия добивалась общеевропейской конференции на протяжении 20 лет – с 1954 года. Одним из главных инициаторов выступал Вячеслав Молотов. Для СССР такая конференция была попыткой ослабить военно-политическую активность НАТО. Идею будущего Совещания подробно сформулировали в 1969-м на встрече лидеров стран Варшавского договора в Будапеште. В итоге по инициативе социалистических государств в 1973 году в Хельсинки прошло совещание министров иностранных дел, за которым последовала серия экспертных встреч для подготовки общеевропейского соглашения. В СССР самые бурные споры вызывала так называемая «третья корзина» будущих соглашений – гуманитарная. Провозглашенные в ней принципы – уважение к правам человека, свободе мысли, совести и религии, свободе собраний, передвижения – противоречили основам советской системы. Однако министр иностранных дел Андрей Громыко заверил Политбюро, что эти положения не повлияют на внутреннюю политику СССР.

30 июля 1975 года главы 33 европейских стран, а также США и Канады встретились в Хельсинки. Торжественная процедура подписания Заключительного акта Совещания растянулась на два дня – 31 июля и 1 августа. Акт закреплял основные принципы международных отношений: равенство стран в суверенитете, неприемлемость применения силового давления в политике, мирное урегулирование споров, международное экономическое сотрудничество. И конечно, территориальную целостность государств, нерушимость границ. Впервые страны Запада на высшем уровне признали суверенитет Восточной Германии (ГДР) и границы СССР, включая Прибалтику. Это выглядело дипломатической победой Леонида Брежнева. Неудивительно, что подписание документа вызвало критику среди американцев в адрес президента США Джеральда Форда, которого обвиняли в «капитуляции перед Москвой».

Ирония в том, что провозглашенные принципы оказались недолговечными. Последующие события – распад Советского Союза и Югославии, расширение НАТО на восток и стремление США к роли мирового гегемона – фактически похоронили «дух Хельсинки». Но тогда, в Финляндии, главы 35 стран показали, что способны к компромиссу и сотрудничеству во имя мирного будущего.

Президент США Джеральд Форд (слева) и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на встрече в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки, июль 1975 года

45 лет назад

«Путь к последнему приюту»

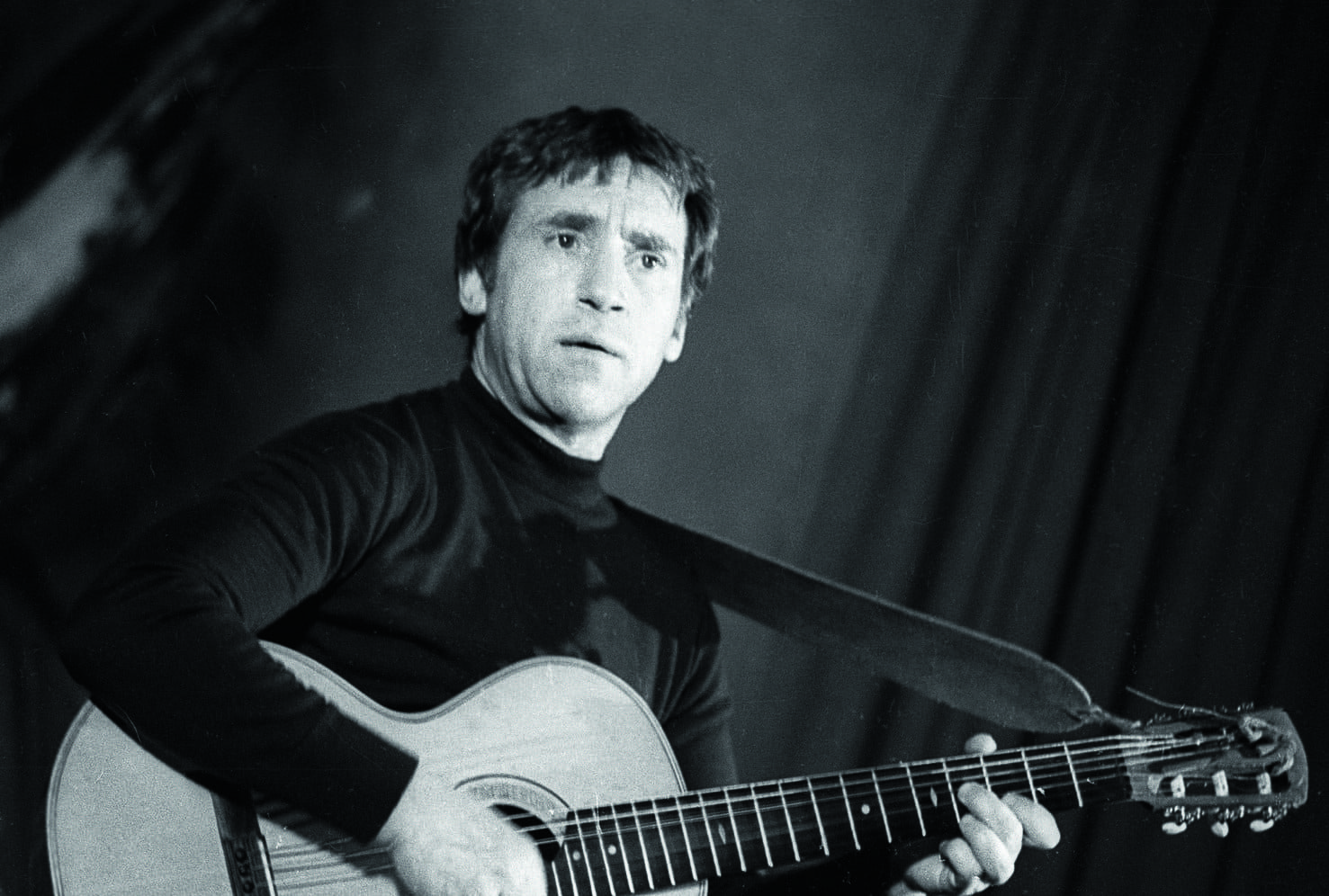

Умер Владимир Высоцкий

Магнитофонные записи песен Владимира Высоцкого приобрели широкую популярность в середине 1960-х. Кроме того, уже с 1964 года он стал ведущим актером московского Театра на Таганке, где создал яркие образы Гамлета, Галилея, а также Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание». Раздобыть билеты на эти постановки было тяжело. В 1967 году, после выхода на экраны фильма «Вертикаль», актера и певца узнали в лицо. Песни из этой картины, выпущенные на пластинках и звучащие по радио, принесли ему всенародную славу. Его хриплый голос и тексты о войне, сатирические зарисовки, фантазии на фольклорные и «блатные» темы завоевывали аудиторию остроумием, открытой эмоциональностью, ощущением есенинской «души нараспашку». Помогала и репутация «бунтаря»: стихи Высоцкого почти не публиковали, его не показывали по телевидению, он не имел официальных регалий. Правда, фильмы с его участием выходили регулярно и пользовались большим успехом у зрителей. Особенно значимым был показанный впервые в ноябре 1979 года многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий блестяще сыграл одну из главных ролей. Но мало кто из восхищенной публики знал, что к тому времени здоровье актера, поэта и певца было подорвано, и врачи неоднократно вытаскивали его «с того света». В одной из своих песен он уподобил жизнь «коням привередливым», несущимся «к последнему приюту». Эти слова оказались пророческими.

В июле 1980 года в Москве началась Олимпиада. Высоцкий должен был дать концерт для спортсменов, но уже не мог покинуть квартиру – держался «на уколах». Его сердце остановилось в ночь на 25 июля – между 3:00 и 4:30. Похороны актера, который не имел звания ни народного, ни даже заслуженного артиста, собрали на Таганской площади и вокруг нее около 110 тыс. человек. Многотысячная процессия провожала кумира до Ваганьковского кладбища, не скрывая скорби. После смерти пришло и официальное признание – публикации стихов, выпуск пластинок, присуждение Государственной премии. Время показало, что это не просто мода, а настоящая народная любовь. По всем социологическим опросам Высоцкий и сегодня остается в числе самых популярных поэтов и актеров России.