«По Семейкину веленью»

№127 июль 2025

Благодаря новым архивным находкам всплыли подробности любопытного антикоррупционного дела, расследованного в самом конце XVI столетия

Владимир Аракчеев, доктор исторических наук, директор Российского государственного архива древних актов

До сих пор самые ранние известные свидетельства о коррупционных преступлениях относились к правлению первых Романовых. Среди них – дело 1631 года о злоупотреблениях псковских воевод Дмитрия Пожарского-Лопаты и Данилы Гагарина. Их обвиняли в присвоении казенных денег, введении незаконных налогов и взяточничестве с иноземных купцов. Однако следствие не смогло доказать вину, и высокородные мздоимцы избежали наказания. Другое дело – разбирательство 1635–1640 годов в отношении свияжского воеводы Ефима Мышецкого. Его обвинили в незаконном винокурении и присвоении беличьего меха, который принадлежал к числу «заповедных» товаров и закупался в казну. Но и в этом случае обвиняемому удалось уйти от ответственности.

Безусловно, коррупционные дела расследовались и раньше, однако в научный оборот не вводились из-за крайне плохой сохранности документов конца XVI – начала XVII века. Как гласит опись архива Посольского приказа: «Все розбиты, погнили, и роспались, иных и перебрать нелзе».

«Доводы» и «изветы»

В фондах РГАДА удалось обнаружить уникальное дело о коррупционном расследовании в Великом Новгороде 1593–1594 годов. Как часто бывает, формальный заголовок дела – «О отписании на государя поместья Андрея Арцыбашева за насильное ево владение» – лишь отчасти отражает истинное содержание. В действительности документы посвящены расследованию злоупотреблений дьяка Семена Емельянова, служившего в Великом Новгороде в 1586–1593 годах. Его административная деятельность охватывала в том числе выдачу таможенных откупных грамот и контроль за сбором налогов.

Летом 1593 года дьяк был отстранен от должности и стал фигурантом коррупционного дела. Расследование инициировал глава Посольского приказа и Новгородской четверти думный дьяк Андрей Щелкалов после получения в Новгороде и Москве нескольких «доводов» и «изветов» на злоупотребления Емельянова. Наиболее ранними «доводами» (говоря современным языком, служебными записками) по делу стали челобитная и «роспись» новгородского ключника Якова Демидова (Евдокимова), направленные в июле 1593-го. Однако расследование по этим материалам быстро сошло на нет, поскольку новгородские воеводы «не смели» допрашивать Емельянова по существу обвинений.

В отличие от «довода», «извет» представлял собой классический донос, в котором должны были содержаться обвинения в нарушении закона. В первой половине ноября 1593-го в Москве появился новый, чрезвычайно подробный «извет» на Емельянова, поданный новгородским подьячим Иваном Полушкиным. Именно его показания стали основой для возбуждения коррупционного дела. Однако ход расследования осложнился таинственным исчезновением «изветчика». 13 ноября на пути из Москвы в Новгород Полушкин пропал без вести. Московские дьяки высказывали предположение, что подьячий отправился в Новгород специально «для того, чтоб Семейке весть подать». Но это заявление выглядит странным: зачем Полушкину спасать того, на кого он сам же донес? Как бы то ни было, опасный свидетель был устранен. Правда, показания Полушкина дополнили «сказки» (показания) другого подьячего, Богдана Рыкайлова, а также игумена новгородского Островского монастыря Сергия. Их свидетельства содержали новые данные о «винах» Емельянова.

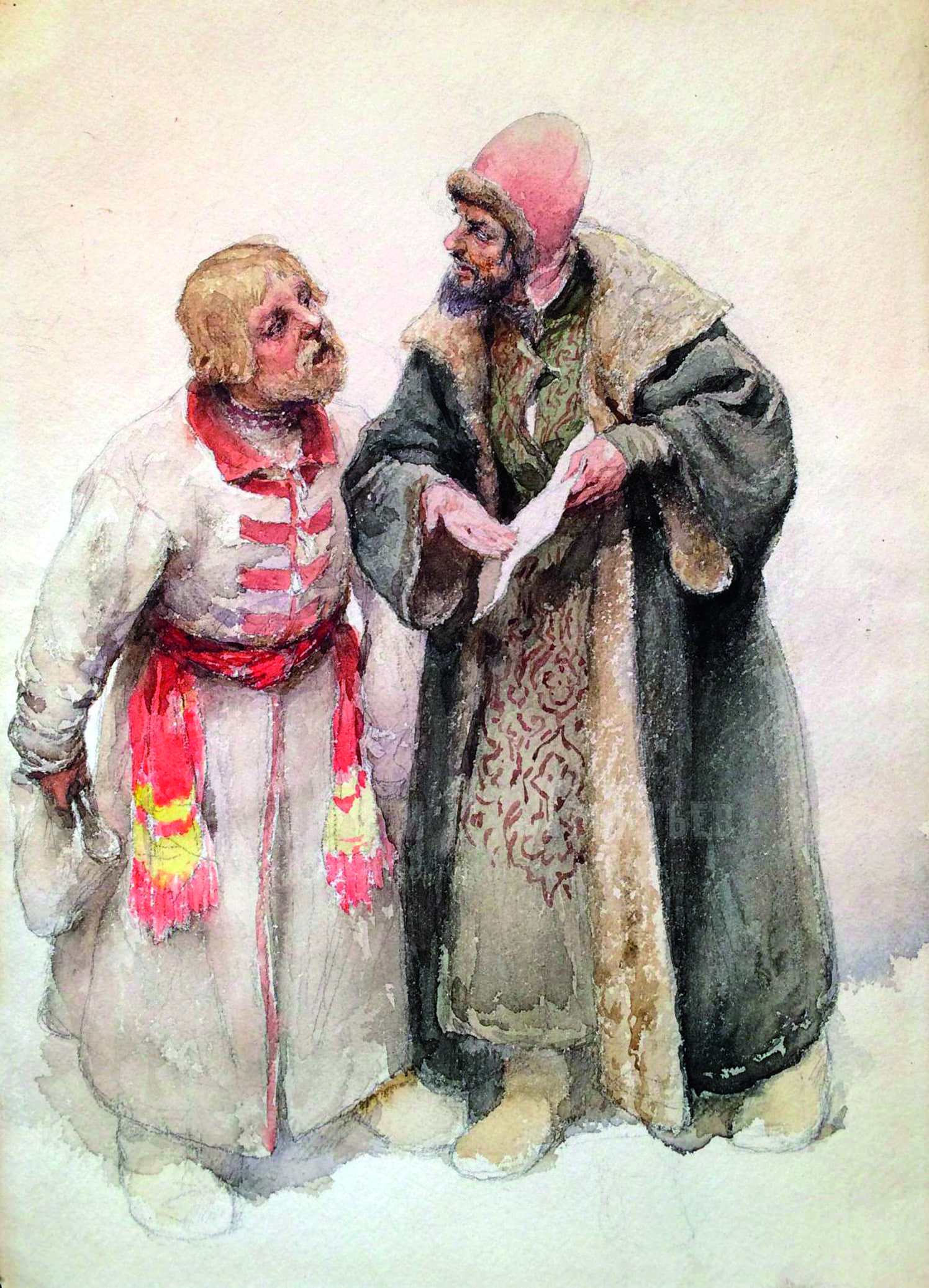

Дьяк и подьячий. Худ. К.В. Лебедев. 1890–1900-е годы

Четыре вины дьяка

Документы по делу Емельянова четко разделены на четыре эпизода. Первый касался организации обвиняемым крупномасштабной коррупционной группы, состоявшей из его доверенных людей – так называемых «веременников» (временщиков). Они «мимо государев указ» управляли дворцовыми селами, перенаправляя доходы в карман дьяка. Об этом свидетельствовали показания крестьян: «Теми пожнями в прошлых годех Семейка владел и доход… к Семейке приходил».

Второй эпизод затрагивал деятельность Емельянова косвенно. Центральной фигурой здесь выступал воевода Петр Шереметев, который во время похода против шведов зимой 1591–1592 годов за «посулы и поминки» (взятки и подношения) освобождал от работ «посошных людей». Стоит отметить, что материальное обеспечение армии в то время действительно ложилось в основном на плечи крестьян, отвечавших как за инженерно-технические работы, так и за продовольственное снабжение. Понятно, что многие пытались откупиться от этих тяжелых повинностей, чем и пользовался Шереметев. Его операции приобрели такой размах, что новгородским воеводам посыпались жалобы на него «в тех посулех и в поминкех». Однако Емельянов, явно «норовя Петру Шереметеву», вместо расследования наказал челобитчиков кнутом и тюремным заключением.

Вскоре новгородское начальство направило в Москву собственный «извет» на воеводу. В документе сообщалось, что во время похода Шереметев велел сыну боярскому Черемисину Култашеву освободить посошных людей от сопровождения армии и взять с них за это 150 рублей. Из этой суммы 70 рублей он присвоил себе, 30 рублей дал полковым воеводам – князьям Ромодановским, а оставшиеся 50 забрал Култашев. Хотя Емельянов в списке выгодополучателей не фигурировал, но, скорее всего, тоже был в доле – он «норовил» Шереметеву явно небескорыстно.

Третий эпизод дела связан с поместьем Андрея Арцыбашева – предшественника Емельянова на службе в Великом Новгороде. Это владение в Обонежской пятине включало, по данным обыска, пять деревень с 18 крестьянскими и 7 бобыльскими дворами. После отставки и отъезда Арцыбашева туда явился «Семейкин человек Емельянова», объявивший крестьянам, что «то поместье досталось Семейке». Правда, «укрепить» его в свое владение дьяку не удалось – по царскому указу оно вернулось в казну, хотя часть урожая уже успели засыпать в житницы несостоявшегося владельца.

Четвертый эпизод вызвал наибольшее беспокойство в Москве, поскольку затрагивал внешнеполитические интересы Русского государства. Видимо, во время похода Шереметева под Выборг в январе 1592 года в плен попала дочь местного священника (в русских документах – Марья). В это же время в шведском плену оказался Михаил Мякинин, сын новгородской помещицы Марфы Мякининой – кумы Емельянова. Вероятно, именно Марфа обратилась к дьяку с просьбой обменять своего сына на какого-нибудь шведского пленника, чтобы не выплачивать крупный выкуп. В итоге Шереметев передал немку Марью дьяку, который отправил посредников, включая купца Ивана Попова, в Ивангород для организации обмена.

По какой-то причине обмен не состоялся, и информация о нем дошла до властей. Ивангородскому воеводе Василию Ростовскому было предписано «обыскать, каким обычаем к вам из Новагорода… Марфины люди Мякининой Ошурок, да Третьячко с немкою приезжали, и к вам наша грамота была ли, и которово приказу, и за чьею приписью прислана». По результатам расследования воевода взыскал с Попова, который «в Ивангород ездил без нашего указу по Cемейкину веленью», штраф в размере 100 рублей. Мякинину же освободили от ответственности, поскольку сочли ее вину «рядовой». Основная вина была возложена на Емельянова, действовавшего в обход официальных властей в переговорах со шведами: «Вина бóлшая в том Семейкина».

Преступление и наказание

Коррупционные доходы Емельянова, по предположению следователей, хранились в Новгороде на подворье Александро-Свирского монастыря. Согласно наказу новгородским воеводам от 9 декабря 1593 года, местные власти должны были искать «Семейкиных животов Емельянова на монастырском дворе». В сундуках обнаружили три «коробьи» за монастырскими печатями, в каждой из которых находилось по тысяче рублей. Найденные деньги сыщики сочли принадлежавшими Семейке, хотя ключник Герман, «стакався с Семейкою, те денги хотя утаить лукавством, да называет их монастырскими». Из материалов дела неясно, сочли ли следователи доказанным, что найденные на монастырском подворье средства принадлежали Емельянову. Известна лишь сумма, конфискованная у дьяка, – 1109 рублей 22 алтына, которые были отправлены в Новгородскую четверть.

Часть доходов Емельянов потратил на приобретение имущества. В указной грамоте от 22 ноября 1593 года предписывалось сыскать «у Семейки Емельянова денег, и золотых, и саженья его и ження, и судов серебряных… и платья, и мяхкие рухляди – соболей, и куниц, и лисиц, и рысей, и лошадей». Вероятно, все эти ценности были конфискованы вместе с его городским двором и возвращенными в казну поместьями, поскольку в указной грамоте требовалось все ранее перечисленное имущество «прислать к Москве» с князем Иваном Вяземским.

Группа лиц, вовлеченных Емельяновым в коррупционную деятельность, также понесла наказание в соответствии с их виной. Так, новгородский купец Федор Истомин, коммерческий партнер дьяка, был оштрафован на 200 рублей, после того как выяснилось, «что у него Семейкиных денег». Конфискации коснулись и двух групп «веременников». Первая – семья Луговских, получавшая наибольшую долю коррупционных доходов. У них предписывалось изъять «животы их и статки все [движимое и недвижимое имущество. – «Историк»]… что ни есть в Новегороде или в селех, или у кого поставлено». Вторая группа – подьячие Сидор и Васюк Коптевы, незаконно завладевшие деньгами и «животами» опальных новгородцев. Их «животы» также было велено «поимать» в казну.

Штраф от 30 до 100 рублей сочли для виновных достаточным наказанием, также они не были отстранены от службы: «Им скажите, чтоб они вперед не воровали и з дьяки не дружили, а от приказов… тех не отставливайте». Конфискация имущества, судя по всему, оставалась типичной антикоррупционной мерой, применявшейся как до, так и после Смуты.

Прошлое Великого Новгорода. Худ. А.М. Васнецов. 1901 год

Уплывший процент

Для оценки масштабов коррупции в системе управления Московской Руси сопоставим данные о налоговых поступлениях с Новгорода и вмененных Емельянову коррупционных доходах. Согласно свидетельству побывавшего тогда на Руси британского дипломата Джайлса Флетчера, в середине 1580-х годов новгородские доходы составляли 35 тыс. рублей прямых налогов («тягла и податей») и 6 тыс. рублей таможенных пошлин. За шесть лет службы коррупционные доходы Емельянова достигли в денежной форме 1109 рублей 22 алтын. К этой сумме следует добавить неучтенные в документах конфискованные материальные активы дьяка и его «веременников», а также пени и штрафы, наложенные на других участников хищений. Если предположить, что общая сумма составила 2,5–3 тыс. рублей, то годовой коррупционный доход Емельянова составлял около 400–500 рублей, что равнялось примерно 1% фискальных поступлений со всего Новгорода.

Даже если эти цифры не отражают полный масштаб ущерба, нанесенного казне, распространенные представления о всеобщей коррумпированности государственного аппарата Московского царства, основанные на свидетельствах иностранцев, никак не соотносятся с масштабом коррупции, выявленным на основании дела Емельянова. При этом крестьяне и посадские люди, судя по материалам дела, вовсе не противились коррупционным практикам: и тогда, и в более поздние времена им было проще дать взятку воеводе или дьяку, чем выполнять чрезмерно обременительные обязанности перед государством.

Особый интерес представляют механизмы получения взяток, выявленные в ходе расследования новгородского дела: посулы брал не сам дьяк, а его «верники» и «держальники». Для организации коррупционных схем Емельянову пришлось привлечь 15–17 человек, связанных родственными и свойственными узами. Поэтому расследование стало возможным лишь после серии «изветов» и «доводов», из которых решающим оказался донос о несанкционированном свыше обмене пленными. Следовательно, Емельянов изначально осознавал риск судебного преследования, что указывает на немалые усилия государства по борьбе с коррупцией, которая была характерна для Европы раннего Нового времени.

Впрочем, наказание коррупционера в конце XVI века оказалось довольно мягким, если вообще может считаться наказанием. В ходе следствия (с лета и по меньшей мере до поздней осени 1593 года) Семен Емельянов оставался в Новгороде: судя по всему, это обстоятельство он постарался использовать для того, чтобы «капитализировать» результаты своей многолетней службы, утаить и «порасхоронить» деньги и имущество. Только 22 ноября 1593-го в грамоте новгородским воеводам последовало указание «Семейку Емельянова прислать к Москве», что и было исполнено. Однако опала дьяка оказалась недолгой: уже в январе 1596-го он служил вторым дьяком в Четвертном приказе, а в 1597 году был отправлен в качестве посла вместе с князем Василием Тюфякиным в Персию, где скончался от эпидемии вместе с 37 членами посольской миссии.

Деньги эпохи правления Ивана Грозного. 1533–1584 годы

Денга. Великий Новгород. 1420–1478 годы

Годовой коррупционный доход новгородского дьяка Семена Емельянова составлял около 400–500 рублей, что равнялось примерно 1% фискальных поступлений со всего Новгорода

Что почитать?

Аракчеев В.А. Власть и «земля»: правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI – XVII в. Екатеринбург, 2014

Селин А.А. «Дела судные, указы и записки вершеные и невершеные…» Новгородская практика судопроизводства XVI – начала XVII в. СПб., 2021

Владимир Аракчеев, доктор исторических наук, директор Российского государственного архива древних актов