Кремлевский переполох

№127 июль 2025

После размолвки с царем в июле 1658 года патриарх Никон публично отрекся от сана и покинул Москву. Так закончилась самая невероятная карьера того времени. Что стояло за этим решением?

Игорь Андреев, кандидат исторических наук

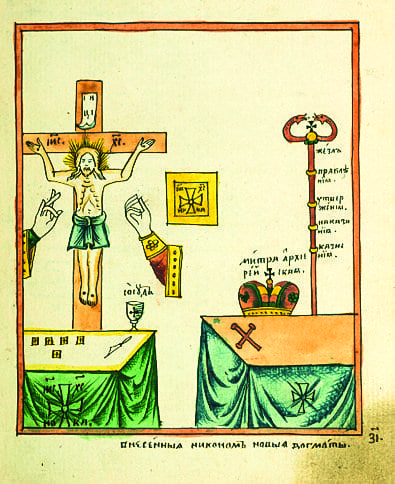

Взлет и падение Никона – во многом история его взаимоотношений с царем Алексеем Михайловичем. Ее начало – период от знакомства до превращения в «собинного друга» государя – это стремительное восхождение. В 1652 году бывший мордовский крестьянин по воле царя достиг высшей ступени церковной власти: его избрали патриархом. По традиции Никон долго отказывался от этой чести, но его уговорили всеобщим молением, коленопреклонением (включая царя) и клятвой слушаться «как главного архипастыря и отца во всем», когда он станет «возвещать вам о догматах Божиих и о правилах». Позднее сам патриарх и близкие к нему люди свидетельствовали, что самодержец дал письменное обещание «во всем его послушати, и от бояр оборонить, и его волю исполнять».

Вскоре Никону был пожалован титул «великий государь», «уравнявший» его с патриархом Филаретом, дедом Алексея Михайловича. Но если Филарет получил этот титул по праву царского родителя, то присуждение его «безродному» Никону воспринималось аристократией как недопустимое умаление чести и посягательство на их «законную территорию» – участие в управлении государством. Однако царское благоволение к патриарху заставило всех недовольных прикусить языки. Боярство смирилось, но не примирилось…

Патриарх Никон. Худ. С.Д. Милорадович. 1900-е годы

Патриаршие недруги

Середина 1650-х стала звездным часом Никона: его влияние на царя достигло максимума. Однако уже с конца 1656 года прежняя гармония исчезла, уступив место взаимному недовольству. Вспыльчивый Тишайший все чаще демонстрировал раздражение, патриарх же старался сдерживаться, хотя порой и позволял себе дерзкие выпады в адрес монарха. Так, исподволь, через слова и поступки, копились взаимные обиды. Оставалось только ждать, чья чаша терпения переполнится первой.

Патриарх и царь ссорились не в безвоздушном пространстве – людей, провоцировавших разлад, было с избытком. Особенно усердствовали язвительные расколоучители, перешедшие от критики церковной реформы к выпадам против самого реформатора. Но более всех преуспело в разжигании распри боярство. Изощренные в интригах, царедворцы быстро смекнули: сила Никона – в приязни царя, и потому принялись подтачивать эту сердечную связь. Выбрали самое уязвимое – самолюбие монарха. Алексей Михайлович долгое время терзался сомнениями: достойный ли он самодержец. Неизменным авторитетом для него оставался Иван Грозный – Тишайший невольно сравнивал себя с ним и всегда проигрывал: не так грозен, не столь властен! А тут еще Никон. Государю прямо в глаза говорили, что «за Никоном царя не видно», что «государевы-царевы власти уже не слыхать» и «посланий патриарших боятся больше, чем царских». Для государя, мечтавшего во всем соответствовать высоте своего положения, подобные упреки были словно нож по сердцу.

Никон стал тяготить Алексея Михайловича. Патриарх и вправду был тяжел в общении – безапелляционен, несговорчив и скор на расправу. Владыка возлюбил «стоять высоко, ездить широко», шептались за спиной государя придворные, но так, чтобы царь непременно слышал. Однако даже такие речи, где правда густо перемешивалась с вымыслом и клеветой, вряд ли достигли бы цели, если бы государь сам не разочаровался в патриархе. Некогда Никон сумел убедить царя: пока он, святейший, молится и советует, Алексей и его православное царство будут пребывать в величии и благоденствии. И поначалу казалось, так оно и было: Переяславская рада, оглушительные победы в войне с Речью Посполитой, возвращение Смоленска, наконец, спасение от чумы царской семьи, оставленной под опекой Никона. Эти успехи приписывали молитвенной силе владыки. Но после безуспешной осады Риги (1656–1658) и других поражений все пошло наперекосяк. Время головокружительных триумфов окончилось. Нужен был виновник – и им стал Никон, чья несдержанность давала для этого все основания. Вера в могущество «собинного друга» пошатнулась, а с ней и доверие к его советам.

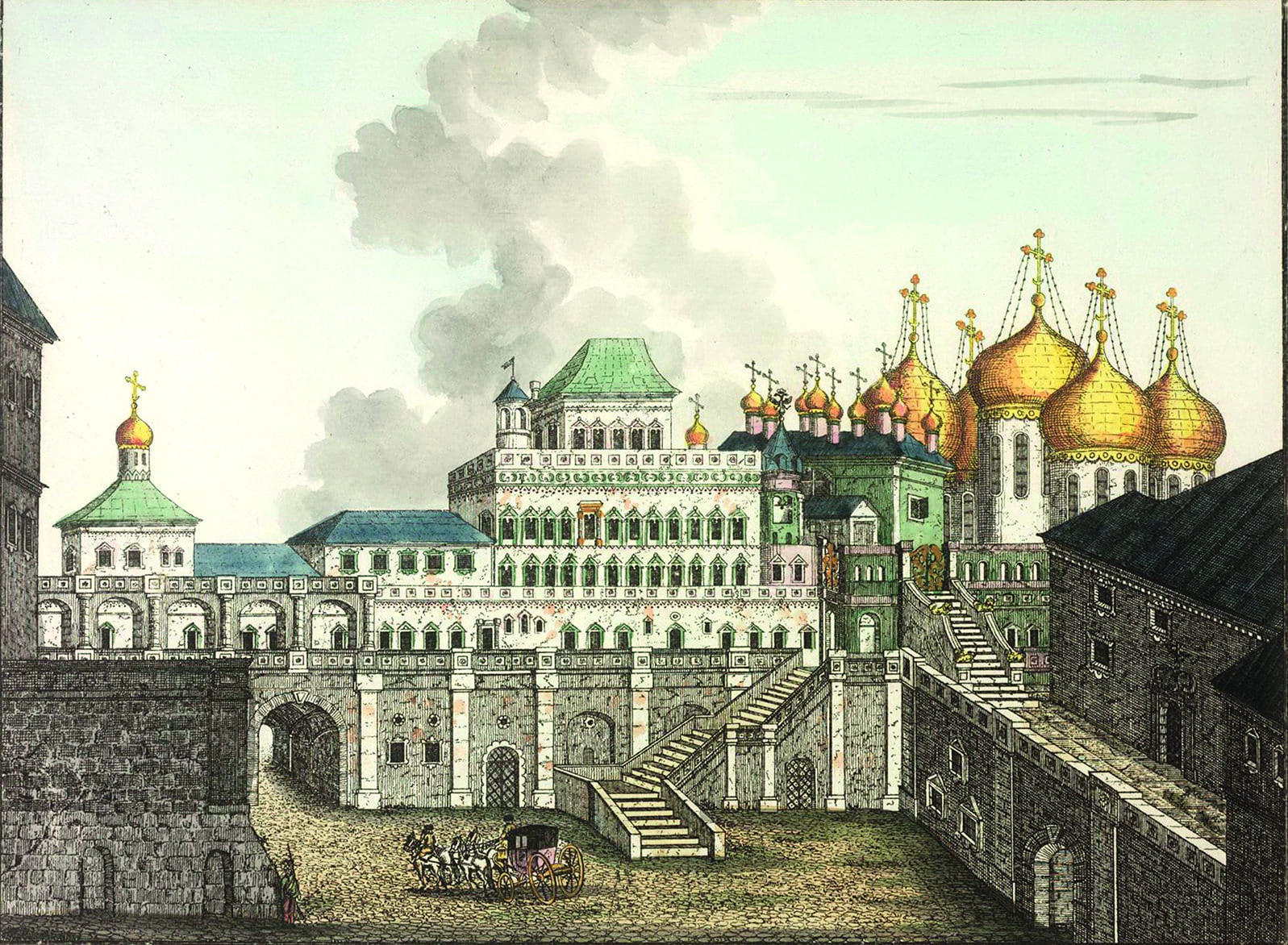

Москва. Вид в Кремле на Теремной дворец. Худ. Фр. Дюрфельд. Гравюра. 1790-е годы

Амбиции царя

В литературе причины разлада объясняются двумя крайностями: либо необузданным властолюбием патриарха, либо его принципиальной позицией – до конца отстаивать интересы священства такими, какими он их осознавал. Само это противопоставление кажется несколько надуманным – одно не исключает другого. Властный характер Никона не противоречит его убеждению в необходимости защищать церковь от неприемлемого, с точки зрения самого патриарха, вмешательства светской власти.

Однако существуют и другие интерпретации глубинных причин ссоры, где вина возлагается на царя. Одна из них принадлежит протоиерею Льву Лебедеву, который общепризнанное объяснение – властолюбие Никона – считает «историческим предубеждением». Несмотря на обещания Алексея Михайловича не вмешиваться в церковные и духовные дела, государь не мог надолго оставаться вне этого поля деятельности. В глубине души, как отмечает Лебедев, он считал себя ответственным за состояние веры и церкви: «Отчасти это вытекало из его взглядов на задачи православного государя. <…> В едином русском православном обществе… дела духовные и церковные являлись самыми важными, основой всей жизни. <…> От самого важного царь оказался отстранен авторитетом и личностью Никона». Таким образом, Тишайший хоть и участвовал в церковной жизни, но как «не первое, а второе лицо». Это никак не устраивало монарха, который восстал «против приоритета патриарха Никона в делах церковных».

Примечательно, что это наблюдение протоиерея перекликается с обвинениями самого Никона. В грамоте константинопольскому патриарху Дионисию, содержание которой вызвало приступ царского гнева, Никон писал о причинах конфликта: «Он же [царь] и во архиерейские дела учал вступатца властию и суд наш владети».

К 1658 году недовольство царя Никоном стало открытым. Вмешательство патриарха в государственные дела было сведено к минимуму: Никона перестали звать в Боярскую думу, а царь, не любивший прямых объяснений, стал уклоняться от личных встреч. Их общение теперь ограничивалось официальными церемониями, традиционно «обязательными» для обоих. Такая перемена в отношении монарха к Никону вдохновила недоброжелателей патриарха: пришло время не шептаться по углам, а открыто травить владыку.

Медная полтина с изображением Алексея Михайловича. 1654 год

Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского. Худ. А.Д. Литовченко. 1886 год

Разрыв

Как часто бывает, роковую роль сыграл случай. 6 июля 1658 года окольничий Богдан Хитрово, царский любимец, расчищавший дорогу для шествующего во дворец грузинского царя Теймураза, дважды ударил патриаршего стряпчего князя Дмитрия Мещерского посохом по голове. Причем второй удар, когда Хитрово узнал, кто подвернулся ему под руку, сопровождался выкриком «Незваный!» (по версии Никона, «не дорожися патриархом»). Действительно, на встречу патриарх и его люди не были приглашены, что само по себе являлось демонстрацией царского гнева. Поскольку нанесение побоев слуге означало оскорбление его патрона, Никон потребовал от царя наказать Хитрово.

В ответ на жалобу Алексей Михайлович прислал своего двоюродного брата Афанасия Матюшкина с обещанием разобраться в ссоре. Но владыка жаждал не обещаний, а немедленного наказания виновного. Вся его гордая натура требовала не просто удовлетворения (дело ведь не в государевом любимце), он стремился преподать урок всем. «Волен Бог и государь; коли государь мне оборони не дал на Богдана Хитрово, так я стану управляться с Богданом церковью», – отреагировал патриарх на царское «уклонение». Угроза была не пустая. Оскорбленный владыка действительно мог и проклясть, как это позднее случится с боярином Семеном Стрешневым. Но, видимо, на этот раз ему просто не хватило времени.

8 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, традиционно сопровождавшийся службой в Казанском соборе и крестным ходом с участием государя, Никон напрасно посылал пресвитеров звать царя на торжество – Алексей Михайлович проигнорировал приглашение. Два дня спустя, на праздник Ризы Господней, история повторилась: патриарх вновь звал монарха к вечерне, однако вынос ковчега со святой ризой и соборное богослужение были совершены без «благочестивейшего государя».

После полуночи, перед всенощным бдением, церковные власти в ожидании выхода Никона собрались в Крестовой палате Патриаршего дворца. Но владыка удалился в келью, ожидая царского ответа на очередное приглашение. Неожиданно из дворца явился боярин Юрий Ромодановский, чья речь была обескураживающей. Он объявил Никону, что царь на него гневен и потому не придет ни ко всенощной, ни к обедне: «Ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь – царь».

«Называюсь я великим государем не сам собою, так восхотел и повелел царское величество», – возразил Никон. «Царское величество почтил тебя, как отца и пастыря, но ты этого не понял, – выговорил Ромодановский. – Теперь царское величество велел мне сказать тебе, чтобы ты вперед не писался и не назывался великим государем, и почитать тебя вперед не будет».

Икона Живоначальной Троицы. XVII век. В правом нижнем углу – предполагаемый портрет боярина Богдана Хитрово

«От немилосердия его, государева»

Эти слова стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Никона. Можно лишь предположить, какие чувства в тот момент бушевали в душе патриарха: здесь и горькая обида, и возмущение, и уязвленное честолюбие – все вместе. Но и нечто большее – то, чем пожертвовать Никон никак не мог: невозможность смириться с таким публичным унижением патриаршей чести, а с ней и всего священства.

Впоследствии, в своем знаменитом «Возражении» – обширном сочинении, написанном в ответ на многочисленные обвинения, – Никон изложил происходящее. Выслушав «поносные» речи Ромодановского, он объявил о своем уходе: «И то говорено, что от немилосердия его, государева, иду из Москвы вон, и пусть ему, государю, просторнее без меня; а то на меня гневаяся, к церкви не ходит».

Но так ли все было на самом деле? Действительно ли он упрекнул государя в «немилосердии» в тот драматический момент? Мы еще вернемся к вопросу о трудностях, с которыми сталкиваются исследователи при восстановлении событий и подлинности слов, прозвучавших сначала в патриаршей келье, а затем под сводами Успенского собора. Но точно одно: после речи Ромодановского Никон пребывал в величайшем смятении. Власти в Крестовой палате напрасно ждали его: посланный к ним ризничий объявил, что владыки к литургии не будет. В итоге всенощную служили без патриарха и государя.

Намерение Никона не просто уехать из Москвы, а уйти с кафедры уже не было тайной для окружения. Однако их настойчивые уговоры не делать этого услышаны не были. Тогда дьяк Иван Калитин бросился во дворец к патриаршему боярину Никите Алексеевичу Зюзину – ближайшему доверенному лицу Никона. Весть повергла Зюзина в ужас. Он просил передать своему патрону, чтобы тот «от такова дерзновения престал и с Москвы не ходил и церкви Божии не возмутил и великого государя не прогневал». Если же он совершит это «неразсудно и неразмысля», вернуться будет невозможно. При этом сам Зюзин оправдывался, что пойти уговаривать патриарха не может: «Опасаюсь великаго государя гневу, видя твое такое дерзновение».

Совет Зюзина, казалось, заставил Никона задуматься: по свидетельству ризничего, «он де усумнился было» от слов боярина и даже «стал было писати письмо» к государю, в котором будто отказывался от своего решения оставить патриаршество, но, «немного написав, разодрал написанное и сказал: иду-де». Это многозначительное «иду-де», по всей видимости, стало итогом душевной борьбы патриарха. Взвесив все, Никон сделал окончательный выбор. Но это вовсе не означало, что он отказался от надежды изменить ситуацию в свою пользу. Напротив – владыка замыслил одним решительным действием вернуть все потерянное. Похоже, патриарх вдохновлялся воспоминаниями о послушном и боязливом Алексее Михайловиче, каким он его помнил по первым годам общения. И эти воспоминания придавали ему силы для решающего шага.

Смиренный бунт

При всей импульсивности Никон действовал достаточно продуманно – у него был свой план. Более того, этот прием он уже испробовал ранее, когда в утлой лодочке бежал с острова Анзер на Соловках от «прогневения» старца Елиазария. Тогда это был демонстративный уход от «неправедного гнева», уход-осуждение, превращавший гонимого в жертву, а гонителя – в виноватого. Теперь патриарх решил повторить тот же маневр, только в большем масштабе и в кремлевских декорациях. Парадоксально, но в обоих случаях оружием Никона являлось… смирение. Он покидал Соловки, чтобы у Елиазария не было повода гневаться, а Москву – чтобы Алексею Михайловичу «просторнее было». Однако такое показное смирение больше походило на бунт.

Приняв решение, Никон начал готовиться к последнему акту драмы. Ризничему Иову велено было принести посох митрополита Петра – символ патриаршей власти, полученный при интронизации. Приказано было также приготовить монашескую одежду и телегу для отъезда. Свите велели облачиться в парадные стихари: «Пусть проводят меня в последний раз».

Совершив торжественный вход в Успенский собор и приложившись к иконам и святыням, патриарх отслужил литургию. После причастия он написал послание Алексею Михайловичу, с которым отправил к царю ризничего Иова. Письмо не сохранилось, но его содержание позднее пересказал сам Никон, сообщив, что оставляет патриаршество по причине недовольства государя: «Се вижу на мя гнев твой умножен без правды, и того ради и соборов святых во святых церквах лишаеши… поминая заповедь Божию, дая место гневу, отхожу от места и града сего. И ты имаши ответ пред Господом Богом о всем дати».

Трудно сказать, насколько точно Никон воспроизводил текст своего послания, но очевидно, что составлено оно было не без лукавства. Во-первых, он писал о царском гневе «без правды», а во-вторых – грозил, что монарху придется отвечать за свой неправедный поступок перед Богом. Однако Алексей Михайлович уже не пугался, о чем и поведал сам патриарх в своем «Возражении»: «И разсмотрив государь писание, паки возврати ко мне, зане не бысть ему на ползу».

Возвращенное «без пользы» послание подтолкнуло Никона к следующему шагу. Он объявил о намерении произнести поучение, приказав запереть двери собора. После заамвонной молитвы патриарх вышел из алтаря с проповедью о значении церковных пастырей, а затем перешел к личным заявлениям. Точное содержание этой речи также восстановить сложно, а показания свидетелей, взятые в 1660 году, существенно разнятся. Эти разночтения легко объяснимы: кто-то, стоя в толпе, что-то не расслышал, кто-то что-то забыл, кто-то по каким-то своим соображениям предпочел о чем-то умолчать. Следствие особенно интересовалось, как именно Никон объявил о своем уходе. Его будто бы произнесенная фраза: «Если же помыслю быть патриархом, то буду анафема» на время стала ключевой. Это заявление породило правовую коллизию: формально оставив престол, но не сан, Никон создал препятствие для избрания нового предстоятеля. Иначе говоря, получилось так, как никто не ожидал: патриарх, уходя, не уходил.

Примечательно, что позднее собранные показания он назвал «лживыми сказками», которые получили подкупом и «устраша муками», повелели говорить, «будто волею мы оставили престол с клятвою». И все для того, чтобы угодить «его царскому величеству».

«Отныне я вам не патриарх…»

Так что же все-таки произнес Никон с амвона Успенской церкви?

Свою речь он начал с того, что объявил себя «неискусным пастырем, не умеющим пасти свое стадо». «Ленив я», «окрастовел», «погубил вас», «никакому добру не научил» – такими словами он, по «сказкам» свидетелей, охарактеризовал свою пастырскую деятельность. Завершил же свою речь категорическим выводом: «Я де согрешил, недостоин святительства… и по ныне де за согрешение свое пред Богом… не хощу быти патриархом».

Произнес ли при этом Никон слова проклятия? Наиболее подробно об этом обещании упомянул митрополит Крутицкий Питирим. В «сказке» он приписывает Никону следующие слова: «Аще и помышлю быти патриарх, и я де анафема буду». Об анафеме упомянул также священник Федор Терентьев: «Если помыслю впредь быть патриархом – буду анафема». Помимо проклятия патриарх якобы упоминал о «неправедном гневе» царя и нарушении им клятвы, данной в 1652 году при избрании Никона. Ему, мол, «от гнева царева невозможно стало жить»; из-за того, что «великий государь изменил своему обещанию и на нас гнев положил неправедно», он не может оставаться на патриаршестве: «Оставляю я место сие и град сей и отхожу отсюда, дая место гневу». Однако осмелился ли Никон говорить о неправедном гневе царя в тот день, под сводами Успенского собора?

Скорее всего, нет. Не указывают на это и материалы розыска. Однако умолчал Никон не из-за недостатка мужества прилюдно обвинить Алексея Михайловича – подобные мотивы уже звучали в письмах государю и разговорах с придворными. Но одно дело – частные разговоры, другое – публичное обвинение. По-видимому, у патриарха все еще теплилась надежда на примирение, потому, пугая царя своим уходом, он говорил перед верующими о себе лишь как о «негодном пастыре».

Словом, Никон не хотел выносить сор из избы – но сор, как оказалось, уже был вынесен.

Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря. Гравюра. Середина XVIII века

Гонимый пастырь

По окончании речи Никон снял с себя богослужебные ризы, намереваясь облачиться в монашескую рясу, но окружение не допустило этого: мешок с одеждой был спрятан в алтаре. Тогда патриарх надел черную архиерейскую мантию и монашеский клобук и, поставив у иконы Владимирской Богоматери посох первосвятителя Петра, с простой «ключкой» (палкой) в руке двинулся к дверям. Поднялся страшный переполох. Едва ли под сводами собора когда-либо происходило столь далекое от благочиния действие: крики, слезы, причитания. Возбужденная толпа преградила путь патриарху, не давая ему выйти.

В это время Питирим поспешил во дворец с известием о случившемся. Алексей Михайлович отправил в церковь боярина Алексея Трубецкого. Его разговор с патриархом дошел до нас в изложении обеих сторон. Согласно Трубецкому, он по указанию царя спросил Никона, зачем тот оставляет патриаршество, не посоветовавшись с великим государем, «и от чьего гонения, и кто его гонит?». Никон ответил: «Оставил я патриаршество собою, а ни от чьего и ни от какого гонения, никакого государева гнева на меня не было, но я и прежде сего бил челом великому государю и извещал, чтобы мне больше трех лет на патриаршестве не быть». Таким образом, Никон демонстрирует в разговоре полное смирение, никак не упоминая о «царском гневе». Затем он вручил Трубецкому письмо для Алексея Михайловича, добавив просьбу выделить ему келью. Эта просьба, должно быть, сильно удивила боярина: «И боярин патриарху говорил: много де у тебя келий, где хочешь, тут живешь».

В ожидании царского ответа Никон даже присел на край амвона. Минута была решающая – пойдет ли царь на попятную? Явится ли сам для объяснения? Будет ли умолять остаться? Но государь не явился. Вместо него вновь появился Трубецкой с возвращенным письмом – Тишайший велел передать его обратно патриарху.

Никону не оставалось иного выхода, как исполнить свое обещание. «Уже я слова своего не переменю», – объявил он и, минуя Патриарший дворец, двинулся к Спасским воротам. Их не сразу отворили, и, должно быть, присев на ступеньку, владыка все еще таил в душе надежду, что государь одумается, вернет его и раскается. Но Тишайший остался непреклонен, и новоявленный странник двинулся из Кремля вон. Когда-то протопоп Иоанн Неронов, недруг Никона, пророчествовал ему: «Да время будет и сам с Москвы поскочишь». Неронов и не подозревал, как скоро свершится его предсказание.

Гробница Никона в южном приделе собора Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Памятник патриарху Никону на Соборной площади в Саранске. Авторы Н.М. Филатов и С.П. Ходнев. 2006 год

Что почитать?

Лебедев Л.А. Москва патриаршая. М., 1995

Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2004 (серия «ЖЗЛ»)

Как смещали Никона

Никона, открыто посягнувшего на царский авторитет, могли сместить еще на соборе 1660 года. Однако Алексей Михайлович, желая придать этому акту легитимность, решил прибегнуть к авторитету восточных патриархов, задобрив их щедрыми дарами. В ноябре 1666-го на Большой Московский собор приехали патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Совместно с русскими архиереями они начали судебное разбирательство над доставленным из Нового Иерусалима Никоном. Был оглашен длинный список «вин» патриарха: он не только «досадил великому государю», но и самовольно оставил патриаршество, оскорблял и даже бил священнослужителей. 12 декабря Никона признали виновным и «извергли» из патриархов, избрав на его место архимандрита Троице-Сергиева монастыря Иоасафа. Бывшему предстоятелю велели называться простым монахом и жить «в монастыре тихо и безмятежно», на что он ответил: «Знаю де я и без вашего поучения, как жить». Наутро низложенного патриарха усадили в сани и в сопровождении 200 стрельцов отправили в ссылку – в северный Ферапонтов монастырь.

Смерть патриарха

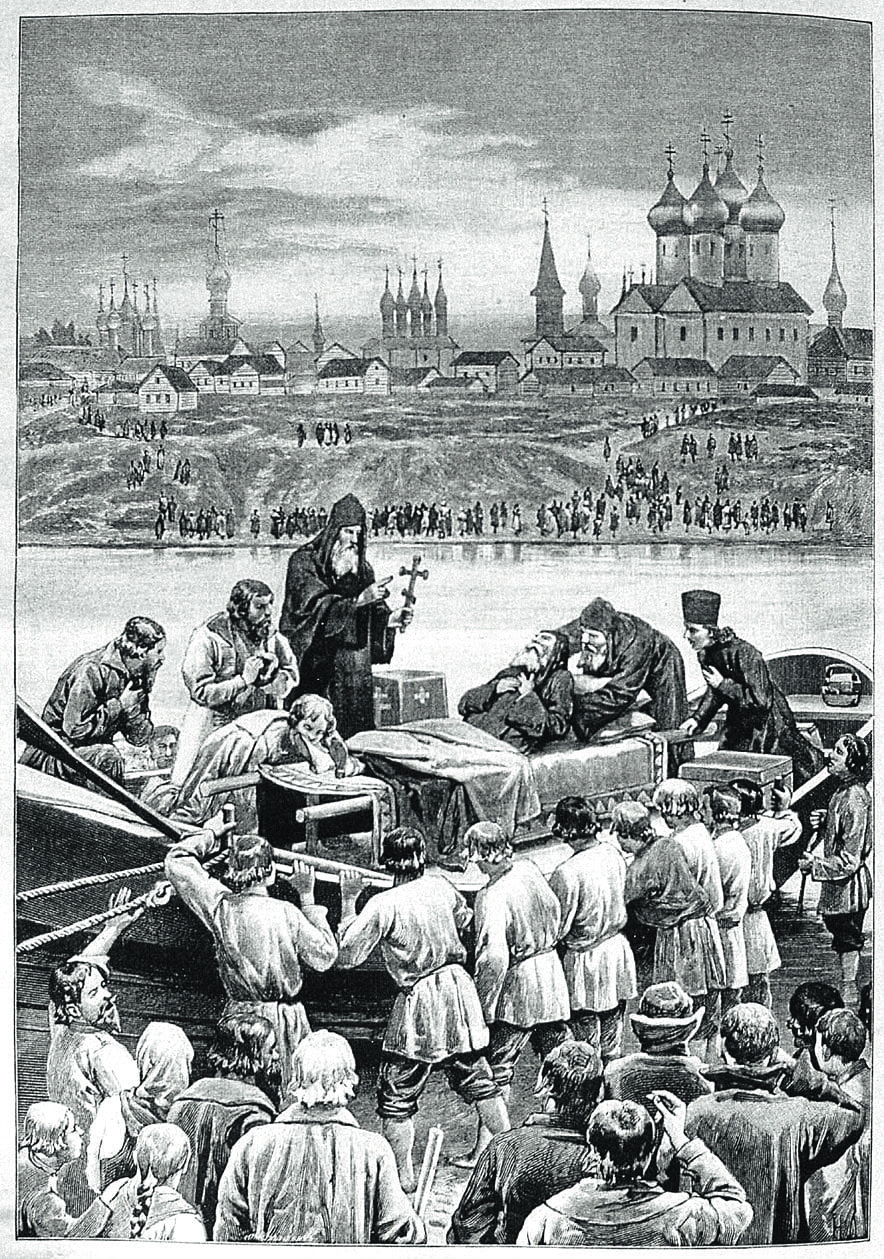

После смерти Алексея Михайловича в 1676 году его преемник Федор Алексеевич решил смягчить участь Никона, который уже был тяжело болен: «Зело скорбию одержим бе, изнемогая вельми». Сначала ссыльный был переведен из Ферапонтова монастыря в более крупный Кирилло-Белозерский, а в июле 1681-го монарх направил ему письмо с позволением «обитати сам в Новом Иерусалиме». Приехав с этим указом в монастырь, царский дьяк Иван Чепелев велел готовить струги для перевозки экс-патриарха. На корабль Никона внесли на руках, а 16 августа, добравшись до Ярославля, он попросил снести его на берег, «понеже бо от скорби вельми изнемогая». Чтобы избежать столпотворения у Спасского монастыря, его переправили на противоположный берег, где, дав последнее благословение, Никон скончался 17 августа. Тело низложенного патриарха перевезли в Новый Иерусалим. На погребении присутствовал сам государь, который вместе с митрополитом поместил дубовый гроб в алебастровый саркофаг, со слезами целуя руки усопшего. В 1682 году Федор Алексеевич добился у патриархов Руси и Востока разрешения поминать Никона в патриаршем чине. Останки покоились в монастыре до советских гонений на церковь, после чего бесследно исчезли.

Лента времени

1605 год

Никита Минов родился в селе Вельдеманово.

1625 год

Стал священником в одной из московских церквей.

Около 1636 года

Принял постриг в Свято-Троицком Анзерском скиту Соловецкого монастыря под именем Никон.

1639 год

Бежал из скита после ссоры с настоятелем.

1643 год

Избран игуменом Кожеозерской обители.

1646 год

Стал архимандритом Новоспасского монастыря в Москве.

1649 год

Возведен в сан митрополита Новгородского.

1652 год

Стал патриархом всея Руси, взял под свой контроль «книжную справу» – исправление церковных книг.

1653 год

Предписал верующим креститься тремя перстами.

1654 год

Возглавил реформу Русской церкви.

1656 год

Начал строительство Ново-Иерусалимского монастыря, провел Церковный собор, предавший анафеме противников реформы.

1658 год

После ссоры с царем удалился в Новый Иерусалим.

1660 год

Осужден Церковным собором за оставление патриаршего престола.

1666 год

На Большом Московском соборе лишен священства и сана патриарха, сослан в Ферапонтов монастырь.

1676 год

Переведен в Кирилло-Белозерский монастырь.

1681 год

Получил разрешение вернуться в Новый Иерусалим, умер в пути.

Игорь Андреев, кандидат исторических наук