Разорение Сечи

№127 июль 2025

В 1775 году по решению Екатерины II прекратила существование Запорожская Сечь. Почему долгая история отношений Российского государства с запорожским казачеством пришла к такому финалу?

Дмитрий Хитров, кандидат исторических наук; Елизавета Савченко

Запорожская Сечь – необычное поселение, для которого трудно подобрать подходящее название (едва ли его можно определить как город), – являлась центром одного из крупнейших казачьих объединений, Войска Запорожского Низового (его следует отличать от Войска Запорожского – так назывались казачьи полки Левобережной Украины). Обширная территория вокруг находилась в ведении органов войскового самоуправления.

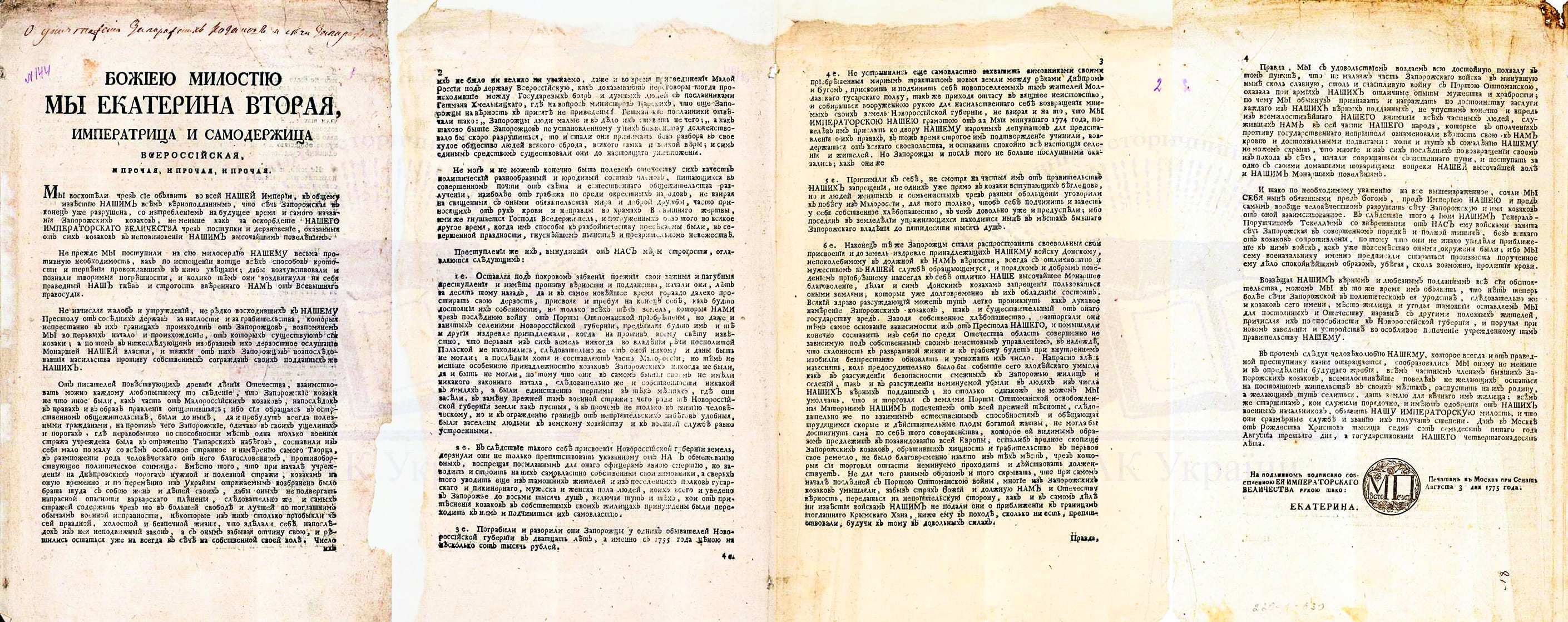

Этому казачьему самоуправлению пришел конец, когда 5 июня 1775 года русские войска, возвращавшиеся с победоносной турецкой войны 1768–1774 годов, окружили Сечь. Казакам была объявлена воля Екатерины II: Сечь должна была быть «в конец уже разрушена, со истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков». После некоторых колебаний сечевики сложили оружие. 3 августа последовал манифест императрицы, объявлявший об уничтожении Сечи и о включении «места, жилищ и угодий тамошних» в состав Новороссийской губернии.

Распространено мнение, что запорожское казачье сообщество решили ликвидировать просто потому, что на тот момент оно утратило свое окраинное положение в государстве. Однако Войско Донское, также со всех сторон окруженное территориями империи, вполне успешно продолжало существовать в ее составе. Не было и какой-либо измены запорожцев, напротив, сама Екатерина признавала в августовском манифесте, что «немалая ж часть Запорожского Войска в минувшую… войну с Портою Оттоманскою оказала при армиях наших отличные опыты мужества и храбрости». Григорий Потемкин, который к этому времени отвечал за всю политику империи в Причерноморье, мирволил запорожцам и даже незадолго перед описываемыми событиями был номинально принят в число сечевиков под именем Григория Нечеса. Какие же обстоятельства привели к упразднению Сечи?

Портрет императрицы Екатерины II. Худ. А.П. Антропов. 1766 год

Воинское братство

Очевидно, главную причину ликвидации Сечи следует искать в особенностях ее уклада. «Нет теперь более Сечи Запорожской в политическом ея уродстве», – восклицала в манифесте 3 августа императрица. Она предъявила запорожцам длинный список обвинений, большинство которых сводилось к двум пунктам: во-первых, разбои и набеги на соседей; во-вторых, конфликты с поселенцами, прибывшими на новоприобретенные Россией земли между Южным Бугом и Днепром.

Эти сложности не были случайными, поскольку устройство Запорожского Коша (так в документах именовалось объединение казаков) имело многие черты, пришедшие из глубокой древности, из тех времен, когда Запорожское войско представляло собой воинское братство людей, заброшенных судьбой далеко от родных мест и вынужденных жить посреди бесконечно опасной и враждебной степи. В Сечи запрещалось появляться женщинам, это было чисто мужское поселение, состоявшее из 38 длинных полуземлянок-куреней. Каждый казак приписывался к своему куреню. Здесь же собирались казачьи рады, выбиравшие кошевого атамана, судью, писаря и прочие войсковые «власти».

Огромная территория войска делилась на паланки (это турецкое слово означает «крепость», и действительно в центре каждой из них имелись небольшие укрепления). Соответственно, часть казаков обитали в паланках, имели там дома и семьи и приезжали в Сечь время от времени; другие же запорожцы, которых иногда именовали «сиромой» (бедняками), жили в Сечи постоянно и оставались бессемейными. Рациональная Екатерина дала в манифесте 3 августа резкую характеристику этим порядкам: по ее мнению, изначально сечевики представляли собой «стражников», высланных в степь, им «возбранено было брать туда с собою жен и детей своих, дабы оных не подвергать напрасной опасности варварского пленения». Но затем, «одичав в своих ущелинах и порогах», они «столько приобыкли к сей праздной, холостой и беспечной жизни, что сделали себе напоследок из нее неподвижный закон».

К середине XVIII века степные пространства Нижнего Поднепровья после успехов русских войск в войнах с Турцией и Крымом стали намного более безопасными. Мирное время принесло Кошу значительное увеличение доходов. Сечь обустроилась в соответствии с несложными казачьими представлениями о роскоши: курени наполнились иконами в дорогих окладах и звериными шкурами, трапезы, в которых участвовали все оказавшиеся в Сечи казаки, уже чаще радовали мясом и рыбой вместо традиционной тюри, а сечевые власти распоряжались солидной казной – к 1775 году в ней накопилось свыше 120 тыс. рублей. Это могло бы привести к постепенному расслоению и распаду запорожской общины, но существовала и противоположная тенденция. На Сечь приходило множество людей, привлеченных рассказами о ее богатстве и надеждой войти в состав «товариства». Если остаться удавалось (а для этого надо было понравиться запорожцам и найти курень, который бы принял нового казака), человек надолго или навсегда поселялся там, взяв новое имя и забыв прежнее место в обществе. Живущее на Сечи бессемейное «товариство» очень сильно влияло на весь уклад казачьего войска.

При таком устройстве сечевая администрация оказывалась в довольно двойственном положении. Еще с XVII века (с перерывом на 1709–1734 годы) Войско Запорожское Низовое находилось на службе московского государя, регулярно получало жалованье, и к середине XVIII столетия его административная структура во многом приобрела черты, характерные для других регионов империи: она вершила суд, сносилась с властями соседних российских земель, исполняла указы из центра, отвечала перед вышестоящими имперскими органами за порядок на своей территории. В то же время выборные руководители Коша сильно зависели от настроения «товариства», которое в любой момент могло отрешить их от должности или отнять «лишнюю» собственность.

Военный совет на Сечи. Диорама. Худ. А.В. Гайдамак, И.Г. Скорупский. 1983 год

Беспокойные соседи

К середине XVIII столетия военные столкновения перестали быть постоянной чертой жизни в степи. В отношениях Российской империи с Турцией и Крымом войны 1735–1739 и 1768–1774 годов перемежались длительными периодами мира, Польша же вообще прекратила активную экспансионистскую политику в этом регионе.

Между тем война была необходимой частью жизни сечевого «товариства». Именно в походах мог приобрести авторитет молодой сечевик, в походах сплачивалось боевое братство, из походов привозили добычу, которую потом нередко шумно пропивали. Без войны запорожский уклад терял смысл, власти же требовали поддержания мира с соседями и, конечно, с остальными подданными империи. Военные таланты сечевиков могли бы найти применение на других окраинах, как это произошло, в частности, с Войском Донским, но Кош был слишком своевольным, чтобы организовать постоянное несение казаками службы в составе регулярной армии. В результате сечевая «сирома» была склонна к самостоятельным военным авантюрам – от небольших, вроде набегов на купцов, до имевших значительный размах и последствия, как, например, участие многих запорожских «ватажек» в Гайдамацком восстании на территории Польши в 1734 году. Так, поводом к началу Русско-турецкой войны в 1768-м стало нападение запорожцев на турецкие владения в Подолии. Завися от «товариства», кошевая верхушка не могла (да и не хотела) обуздать воинственность собратьев.

Второй проблемой, по мнению Екатерины, было размежевание земель запорожцев и прилегающих территорий. Проблема эта становилась все более острой по мере того, как к Сечи подступало земледельческое освоение. На северных границах запорожских степей при Анне Иоанновне была построена Украинская укрепленная линия, а при Елизавете Петровне размещены два полка сербов, прибывших на русскую службу с Балкан. Из этих территорий, прибавив к ним ранее относившийся к Воронежской губернии Бахмут, Екатерина II 22 марта 1764 года создала Новороссийскую губернию; Сечь и ее земли в состав новой губернии не входили. Так правительство заявило о своем намерении начать полноценную интеграцию юга в систему административно-территориального деления Российской империи.

Для привлечения людей в новую губернию был разработан «План о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к заселению». Его автором стал Алексей Мельгунов – один из создателей Новороссийской губернии, ее первый «главный командир». Предполагалось, что в числе новых поселенцев будут и запорожцы. Случаи поступления рядовых казаков на военную службу были, однако основная масса запорожского казачества к этому не стремилась. Гораздо большую активность в этом процессе проявили жители небольших поселений на левом берегу Днепра, за Украинской линией. Малороссам за линией селиться не дозволялось, но на практике запрет постоянно нарушался: район рек Самары и Орели обживали не только выходцы из Центральной России, но и многочисленные поселенцы из малороссийских полков, которых манили обширные безлюдные земли на плодородных берегах Днепра.

В 1764 году все эти территории вошли в состав Новороссийской губернии, и жители таких поселений начали активно записываться на службу, желая официально закрепить за собой уже обжитую землю и получить все прилагавшиеся к этому льготы. Запорожцы восприняли распространение Новороссийской губернии на левый берег Днепра, где находились их паланки, резко отрицательно, отказываясь признавать власть царской администрации на этих территориях. Запорожская старши́на запугивала местных жителей, разоряя хозяйства тех, кто принял статус новороссийских поселенцев или поступил на военную службу. С различными угрозами столкнулись даже члены картографической экспедиции, которой в июле 1764 года было поручено описание Екатерининской (левобережной) провинции Новороссийской губернии для составления ландкарты.

Новороссийская администрация, стремясь избежать конфликта с запорожцами, отказалась от экспедиции, так сильно взволновавшей Кош. Ситуация, однако, продолжала оставаться напряженной: сменивший Мельгунова Федор Воейков в 1767-м рапортовал императрице о вооруженных столкновениях сечевиков с солдатами. В составе Уложенной комиссии 1767 года запорожские депутаты ходатайствовали о возвращении им прав владения всеми землями вдоль нижнего течения Днепра, которые якобы были пожалованы им еще польскими королями и права на которые, по их словам, были подтверждены российскими правителями.

Во время начавшейся в 1768-м Русско-турецкой войны продолжались как нападения запорожцев на поселения Новороссийской губернии, так и их давние споры с Донским войском. Сечь была недовольна началом строительства в 1770 году Новой Днепровской линии укреплений, которая должна была простираться от Азовского моря до Днепра, вдоль бывшей северной границы Крымского ханства. В конце 1774 года запорожцы Орельской паланки препятствовали размежеванию земель Екатерининской провинции Новороссийской губернии и задержали посланных туда геодезистов. Возникало немало других конфликтных ситуаций.

Обратная сторона флага Войска Запорожского Низового, дарованного императрицей Анной Иоанновной в 1734 году

Война была необходимой частью жизни сечевого «товариства», без нее запорожский уклад терял смысл, власти же требовали поддержания мира – и с соседями, и с другими подданными империи

Решение императрицы

Когда стало ясно, что война подходит к концу, и в Петербурге, и в Сечи задумались над тем, как будут устроены южные земли в мирное время. Запорожский Кош направил в столицу депутацию, среди членов которой был войсковой писарь Антон Головатый, хорошо знакомый Потемкину и ранее встречавшийся с самой императрицей. В челобитной казаки ходатайствовали о даровании Войску высочайшей жалованной грамоты на земли «правою стороную Днепра под Елисаветградскую провинцию, а тою Донскому войску отшедшия и самовольно влазящими захваченные… так и на те, кои обома сторонами Днепра, будучи собственными единаго войска Запорожскаго Низоваго». Иными словами, запорожцы просили закрепить за ними огромную территорию по обоим берегам Днепра и часть земель Войска Донского.

Запорожская старши́на, судя по всему, возлагала большие надежды на то, что депутации удастся заручиться поддержкой влиятельных государственных деятелей и убедить императрицу в своей правоте. Николай Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством», описывая сечевую делегацию при дворе Екатерины, вложил в уста казаков следующие слова: «Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость?» Продолжая отстаивать территориальные претензии Запорожской Сечи, казацкие депутаты все же ощущали слабость своего положения. «Теперь уже мы вступили в дело, только не весьма весело кажется», – писал Головатый в Кош.

Зимой 1774–1775 годов вопрос о постоянных конфликтах Войска Запорожского Низового с соседями активно обсуждался при дворе. Особое недовольство вызвали в Петербурге претензии запорожцев на «приобретенные мирным трактатом новые земли» в междуречье Буга и Днепра и их намерение подчинить себе «новопоселяемых там жителей Молдавского гусарского полка».

Империя, вообще весьма щепетильно относившаяся к проблемам, касающимся земельных прав, была готова признать за запорожцами те земли, которые были пожалованы им за службу, – на тех же основаниях, на каких в этот период начинают оформляться земельные права Войска Донского. Тенденция к решению вопроса о запорожских землях подобным образом, несомненно, существовала: на многих картах того времени «Область вольностей Запорожских» отмечена так же, как «Земля Войска Донского». Но для этого требовалось, чтобы границы казачьих территорий были четко определены.

Однако традиция самого Коша была, видимо, иной. «Товариство» воспринимало пространство по-средневековому – не как разделенную границами территорию, а как сферу деятельности человека или сообщества, которая могла расширяться, если расширялась сама эта деятельность. Соответственно, начав осваивать какую-либо часть незаселенного степного пространства, запорожцы уже считали его своим и по праву первопроходцев (тем более вооруженных) были склонны требовать от других жителей подчинения Кошу.

Конечно, империя не могла согласиться с передачей всей этой огромной территории и, более того, всех будущих приобретений в Северном Причерноморье непокорным сечевикам и позволить им, по определению манифеста 3 августа, «составить из себя посреди отечества область совершенно независимую, под собственным своим неистовым управлением».

Возвращение казаков. Худ. Й. фон Брандт. 1894 год

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством»). Режиссер Александр Роу. 1961 год

Кары и милости

Не сумев добиться полюбовного размежевания запорожцев с соседями, императрица вознамерилась разрешить вопрос «по силе прав». С этой целью известному историку, академику Императорской Академии наук Герарду Фридриху Миллеру было поручено провести разыскания в государственных архивах, чтобы прояснить ситуацию с правами сечевиков на приднепровские земли. Исследование дало неожиданный результат: Миллер вообще отверг подлинность предоставленных ими копий универсалов Стефана Батория и Богдана Хмельницкого, указывая на то, что бóльшая часть якобы отданных запорожским казакам земель в те времена находилась под контролем крымских татар. Кроме того, считал он, если запорожцы и имели какие-то права на территории будущей Новороссийской губернии, то потеряли их, примкнув к Мазепе в 1708 году. После упразднения Сечи Екатерина воспроизвела основные аргументы Миллера в манифесте 3 августа и заключила: земли Северного Причерноморья «особенною принадлежностию казаков Запорожских никогда не были, да и быть не могли, потому что они в самом бытии своем не имели никакого законного начала, следовательно же и собственности никакой в землях, а были единственно терпимы в тех местах».

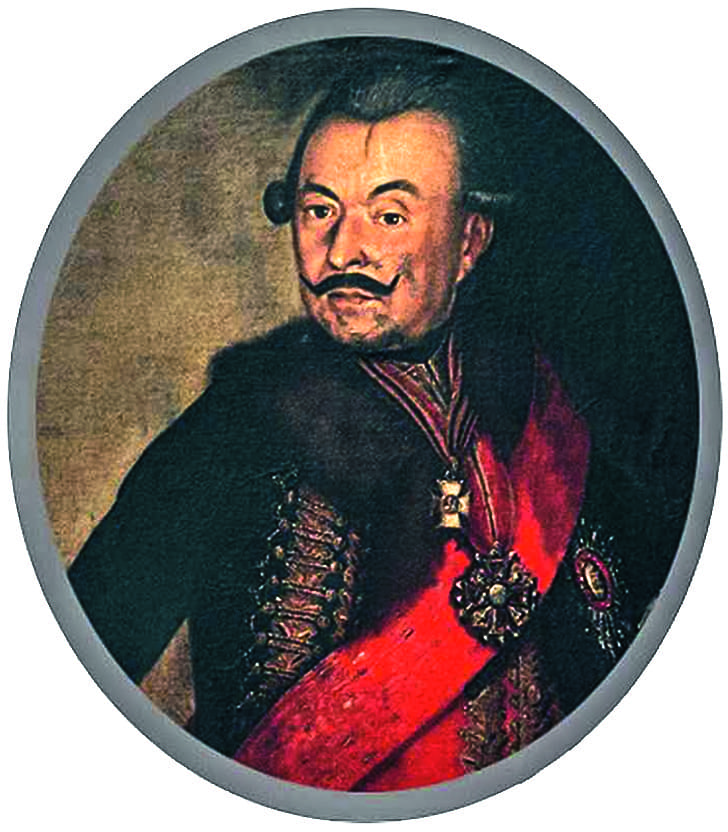

В конце весны 1775 года судьба Запорожья решилась окончательно. Генерал-поручику Петру Текели было приказано ликвидировать Сечь, по возможности не допуская при этом кровопролития. Как уже говорилось, полки его корпуса 5 июня окружили Сечь. Некоторые горячие головы из «товариства» призывали к бунту, однако большинство казаков понимали его бесперспективность. Атаман Петр Калнышевский (Калныш) со старши́ной отправился к Текели, от которого они услышали решение императрицы. Руководители Коша были арестованы (Калнышевского позже сослали в Соловецкий монастырь, где он дожил до 1803 года), курени взяты под караул, а содержимое казенных и пороховых погребов реквизировано. Жители бывших сечевых владений могли вернуться на родину, желающим же «тут селиться» было предписано «дать землю для вечного им жилища». Всем «старши́нам, кои служили порядочно» объявили императорскую милость и обещали, что они «соразмерные их службе и званию получат степени».

Как показывают современные исследования, значительная доля бывших запорожцев, особенно из числа тех, что жили в паланках, осталась на прежних местах; администрация Новороссии в последующие годы активно занималась оформлением их земельных прав и всячески способствовала заведению семей казаками-холостяками. Часть бывшего сечевого «товариства» ушла в Крым, а потом перебралась в Турцию; другая же, под именем «Коша верных запорожцев» и под предводительством уже упоминавшегося Антона Головатого, в 1783 году была вновь принята на русскую службу и стала основой Черноморского и затем Кубанского казачьего войска.

Причину такой судьбы Запорожского Коша следует видеть в том, что его устройство, пришедшее из Средневековья и словно замершее в нем, было несовместимо не столько с государственным строем Российской империи, сколько с самим укладом мирной и управляемой законами жизни, который постепенно устанавливался в Северном Причерноморье.

Портрет Герарда Фридриха Миллера. Худ. Э.В. Козлов. 2001 год

Академик Герард Фридрих Миллер считал, что если запорожцы и имели какие-то права на территории будущей Новороссийской губернии, то потеряли их, примкнув к Мазепе в 1708 году

Манифест Екатерины II от 3 августа 1775 года «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии»

Петр Текели. Неизв. худ. XVIII век

Что почитать?

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959

История Новороссии / Отв. ред. В.Н. Захаров. М., 2017

Дмитрий Хитров, кандидат исторических наук, Елизавета Савченко