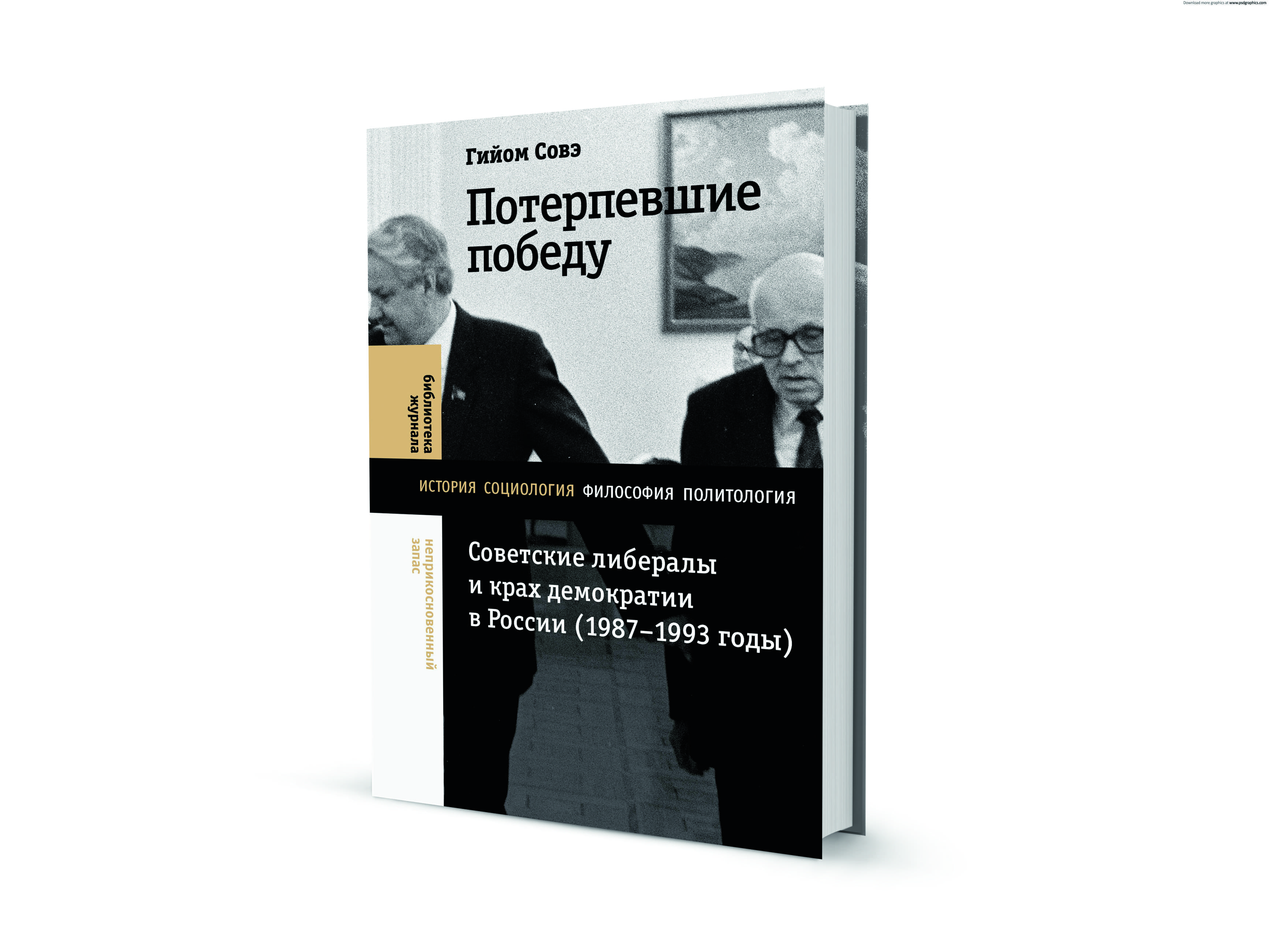

Потерпевшие победу

№127 июль 2025

Эпоха перестройки – время триумфа позднесоветской интеллигенции, который завершился настоящей катастрофой и для страны в целом, и для интеллигенции в частности

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Радикальные реформы, которых так яро требовали интеллигенты, похоронили их собственную социальную среду, убрали их лидеров с политической сцены и оставили по себе всеобщее глубокое разочарование. Почему триумф интеллигентов был таким кратковременным, а их падение – столь драматичным? Современный канадский исследователь Гийом Совэ анализирует метаморфозы наших либеральных мечтателей, которые сами подготовили свой крах. Они грезили о демократии, но она не состоялась – насколько же справедливо упрекать их в этом? Чтобы ответить на поставленные вопросы, Совэ реконструирует взгляды и позицию позднесоветских интеллигентов, сложившиеся на раннем этапе перестройки (1987–1989), а затем показывает, как они подвергались испытанию на прочность в ходе драматических событий, связанных с распадом СССР и зарождением на его руинах новой российской государственности (1989–1993).

Все началось с Михаила Горбачева, который в 1986 году инициировал политику гласности и призвал интеллигенцию высказывать свое мнение и открыто обсуждать проблемы, стоящие перед страной. Его целью было обеспечить поддержку объявленному им курсу на перестройку и ослабить позиции консерваторов. Наступила «золотая эра для советских интеллектуалов, которые стали любимцами газет, журналов и телевизионных программ». Те, кого раньше знали только в узком кругу посвященных, внезапно превратились в знаменитостей, их влияние на общество достигло умопомрачительного уровня. Выступая в качестве «совести нации», призывая к переменам и все более радикальному отказу от советской идеологии, новые кумиры привлекли на свою сторону широкие слои городского образованного населения. Началась политическая активизация, прошли первые свободные выборы, были созданы партии и движения. Интеллигенты их возглавили и мобилизовали массы против КПСС и партократии. Их платформа – движение «Демократическая Россия» – привела к власти Бориса Ельцина.

Ельцин пообещал покончить с административно-командной системой и под этим предлогом стал требовать для себя, как до него Горбачев, все новых полномочий, получив поддержку интеллигентов. Однако, «поощряя концентрацию власти в руках президента, они вскоре оказались отодвинутыми на второй план вместе со всеми теми, кто мог бы сформировать систему сдержек и противовесов, и потом беспомощно наблюдали, как в Чечне разгорается кровопролитная война». Отказавшись от политической самостоятельности, лидеры «Демократической России» весь свой авторитет положили на алтарь ельцинских «радикальных реформ». Тем самым они лишились своей политической субъектности и возможности критиковать курс президента, который все больше расходился с его собственными обещаниями и ожиданиями народа. Либеральная интеллигенция была «дискредитирована связью со все более авторитарным режимом Ельцина и экономическими реформами, которые ввергли большую часть населения в нищету». Поддержка либеральных партий на выборах снизилась до ничтожного уровня, а презираемые и атакуемые ими в годы перестройки патриоты и консерваторы обрели огромную популярность.

Пытаясь разобраться в причинах этой коллизии, Совэ анализирует линии разлома основных дебатов, в которых позднесоветская интеллигенция формировала и оттачивала свою либеральную позицию в противовес патриотическим и консервативным идеологам. Рост популярности либеральных идей автор связывает со всеобщим ощущением глубокого морального упадка, охватившим наше общество накануне перестройки, и распространявшимся желанием «жить не по лжи». Лозунги общечеловеческих ценностей отражали стремление отказаться от двойной морали и постоянного несоответствия официальной советской идеологии реалиям общественной жизни. Позднесоветский либерализм, таким образом, питался «наследием гуманистического социализма, который сочетает идеалы Просвещения – рациональное управление обществом, прямолинейный и телеологический прогресс, универсализм ценностей – с романтическими устремлениями: полным и гармоничным развитием личности, естественным развитием общества». Предполагалось, что обновление социализма приведет к моральному очищению и установлению в СССР по-настоящему демократического строя.

Однако на практике отмена цензуры и свобода слова привели не к консолидации, а к еще большему разобщению, открытой и ожесточенной политической борьбе, поляризации мнений и интересов. Возникла проблема соответствия целей и средств: как интеллигентам относиться к реформаторской власти, которая не следует их советам и ведет свою линию? Надо ли объединяться вокруг нее ради победы над советскими консерваторами или формировать собственную политическую платформу? Выбор большинства интеллигентов оказался в пользу поддержки реформаторов во власти. Он был обусловлен страхом, с одной стороны, консервативного реванша, а с другой – «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Желая уберечь нарождающуюся демократию от «антилиберальных сил и морального разложения народа», они поддержали расстрел парламента, отказ от разделения властей, фальсификацию выборов и референдумов. Получившийся в итоге режим 1990-х уже не нуждался ни в самих интеллигентах, ни в их высокой морали. Наступило время абсолютного цинизма, воровства, растащиловки и аполитичности. Таким вот образом и был утерян шанс на создание плюралистической политической системы – ведь она требует признания конфликта нормой и исключает черно-белое морализаторство, которым были поголовно охвачены наши либеральные витии…

Совэ Г. Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы). М., 2025

Желая уберечь нарождающуюся демократию от антилиберальных сил, либералы поддержали расстрел Ельциным парламента, отказ от разделения властей, фальсификацию выборов и референдумов

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ