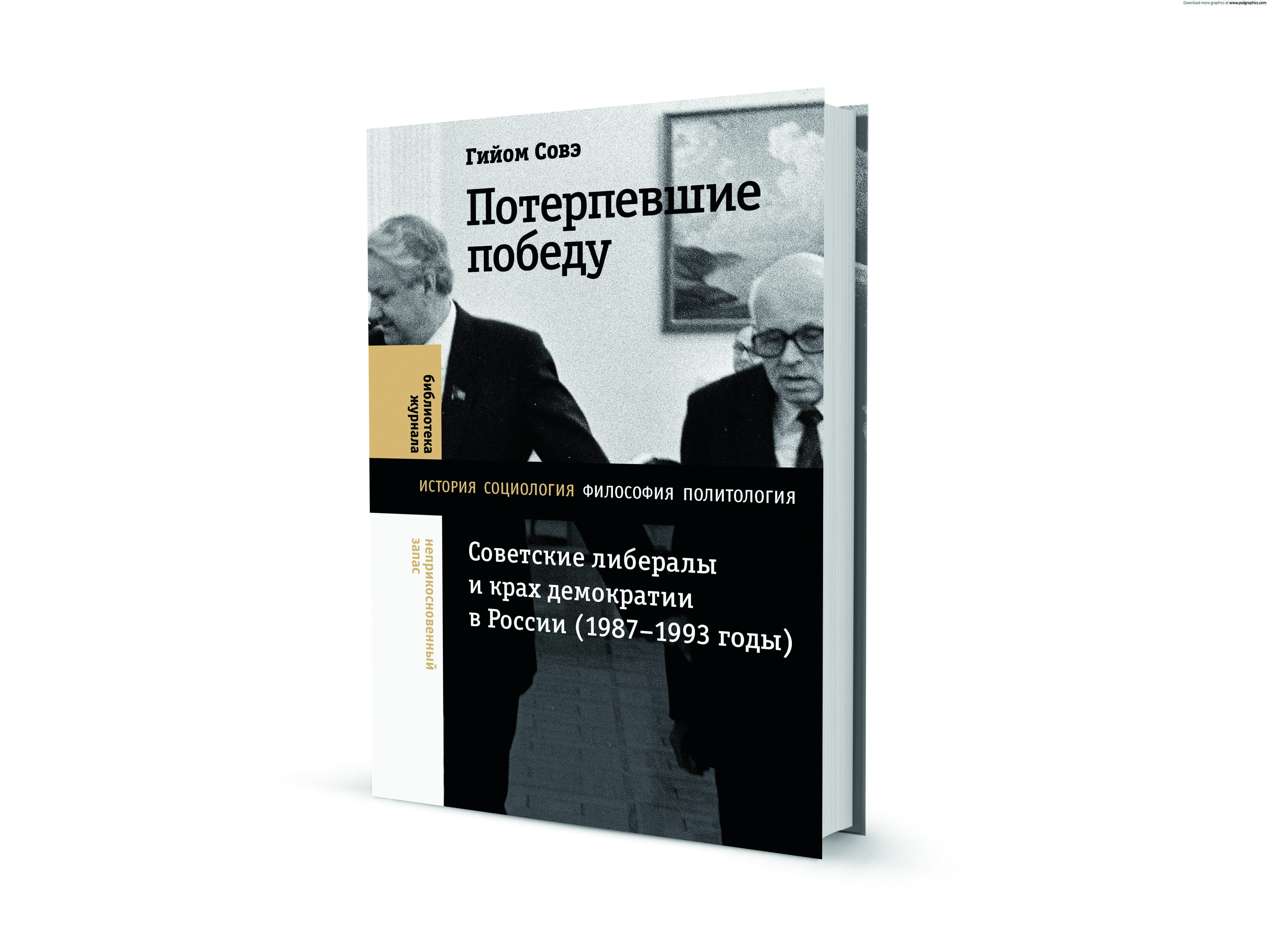

Российский Марс

№127 июль 2025

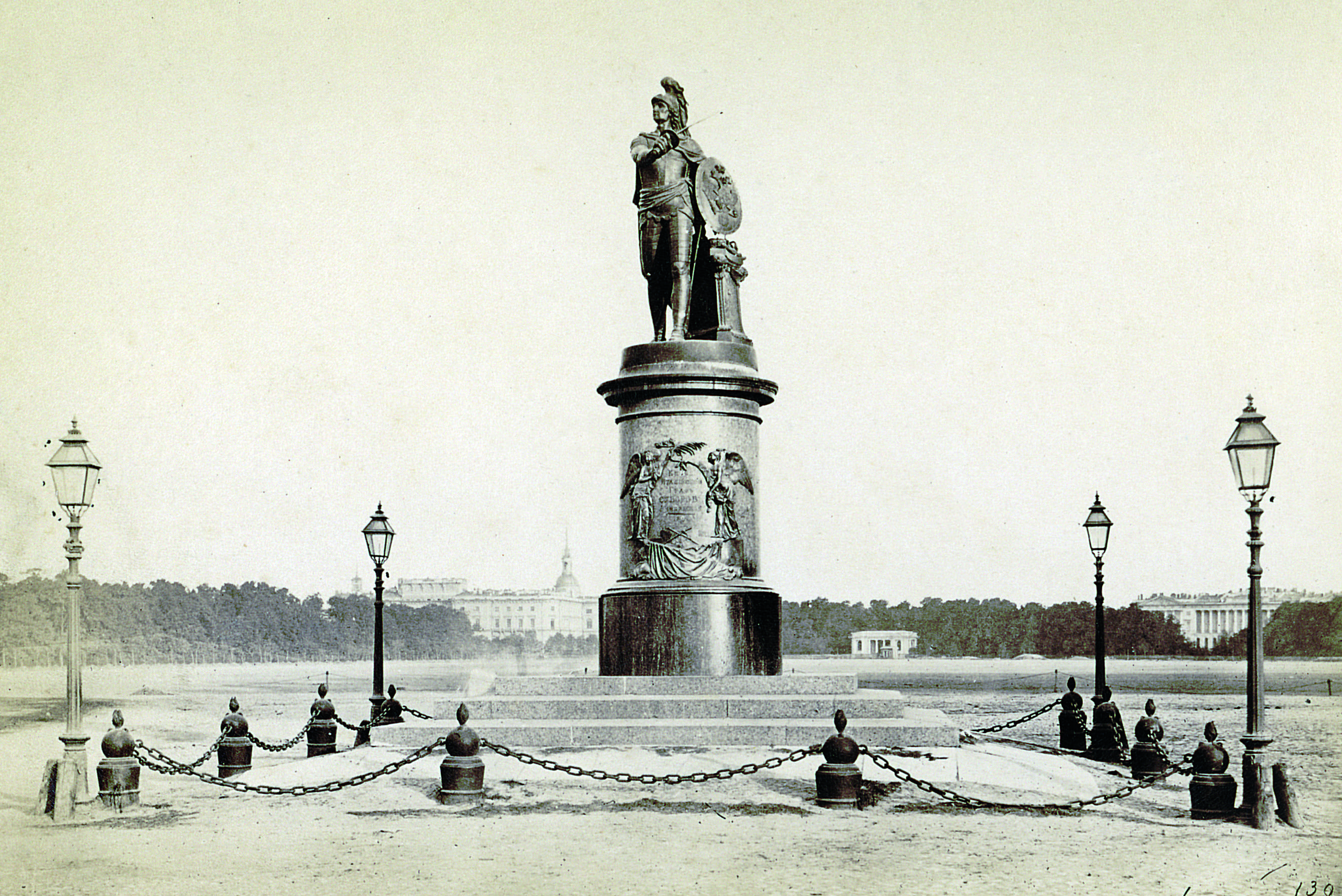

В Петербурге, неподалеку от Марсова поля и Мраморного дворца, стоит памятник Суворову – первый в России скульптурный монумент некоронованной особе

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Традиция устанавливать городские памятники-статуи утверждалась в нашей стране медленно – даже после реформ Петра Великого. К началу XIX столетия в Петербурге существовало всего лишь два таких монумента, оба посвященные основателю города. Это Медный всадник, воздвигнутый на Сенатской площади в 1782 году, и памятник Петру I у Михайловского замка, открытый в 1800 году. В Первопрестольной и вовсе до 1818-го, когда на Красной площади появился монумент Минину и Пожарскому, не было ни единого скульптурного памятника, кроме кладбищенских.

Аллегория скульптора Козловского

Тем более неожиданным был замысел императора Павла I установить прижизненный монумент Александру Суворову – третий по счету скульптурный памятник в стране. Высочайшее повеление о разработке проекта было объявлено президенту Академии художеств графу Огюсту Шуазёль-Гуффье осенью 1799 года, когда государь узнал, что после альпийского перехода русская армия спасена, ее фельдмаршал в отчаянном положении одержал несколько новых побед и сохранил жизнь великому князю Константину Павловичу. Очень скоро граф Федор Ростопчин поспешил поделиться этой радостной вестью в письме Суворову, который еще не вернулся из своего последнего – Швейцарского – похода. Полководец никаких чувств по этому поводу не выказал, хотя не мог не понимать, насколько это высокая честь – быть увековеченным на столичной площади. Первым после Петра Великого.

Курировал работы по сооружению памятника вице-президент Адмиралтейств-коллегии граф Григорий Кушелев. Уже 30 ноября президент Академии художеств доложил ему, что готов представить императору несколько эскизов монумента. Изучив десяток проектов (на некоторых Суворова изображали на коне), в декабре Павел I утвердил эскиз скульптора и рисовальщика Михаила Козловского – знаменитого мастера, к тому времени уже создавшего «Самсона, разрывающего пасть льва», одну из известнейших статуй Петергофа. Талантливый ваятель, сын военного музыканта, в 1773 году он блестяще окончил петербургскую Академию художеств – с большой золотой медалью и наградной шпагой. Затем несколько лет стажировался в Риме и Париже, а вернувшись в Россию, с успехом представил скульптурную группу «Юпитер с Ганимедом», после чего стал преподавать в академии. Среди работ, принесших ему звание академика, – «Екатерина II в образе Фемиды», «Минерва и гений художеств». Идея воплотить в бронзе образ военачальника, рассказы о победах которого на протяжении десятилетий производили на художника сильное впечатление, увлекла Козловского. Закрывшись в мастерской, он набросал десяток вариантов, пока не остановился на образе, сочетающем иносказание, метафору подвига и представления скульптора о полководце.

Козловский воплотил русского генералиссимуса в образе древнеримского бога войны Марса, который витает над полем боя в легких доспехах, подняв победный клинок. Все соответствовало традициям искусства эпохи классицизма: аллегорическая идея, связь с античностью. Но в случае с Суворовым обращение к древнеримским мотивам было вполне обоснованным, ведь решение о сооружении памятника император принял после побед Суворова в Италии – и аналогии с римской воинской символикой были вполне уместны. Козловский внес в образ полководца и другие мотивы. У ног Суворова на античном жертвеннике покоятся неаполитанская и сардинская короны и папская тиара, которые он прикрывает своим щитом с изображением герба России – двуглавого орла. Эта композиция непосредственно напоминает о последних походах Суворова, о рыцарской защите владений итальянских монархов и римского папы от революционных французских войск. На груди полководца, на рыцарских доспехах, поместили вензель императора, который принял решение об установке памятника, – кириллическую букву П с короной сверху и римской цифрой I снизу.

Передать, даже намеком, внешность Суворова – непростая задача для любого художника. Современники отмечали, что выражение лица графа Рымникского часто варьировалось, с годами сильно изменилась и его наружность, он осунулся. Козловский несколько раз видел Суворова. Присматривался к его походке, к резким, порывистым движениям. А в мае 1800 года именно он снял посмертную маску генералиссимуса. Конечно, она не показывает, как выглядел полководец, когда был силен. В последние месяцы жизни его истачивала болезнь. Скульптор понимал это – и впечатления, которые он почерпнул, работая над посмертной маской, лишь дополнили его представления о Суворове. Памятник рассчитан на восприятие издалека, да еще снизу вверх. И Козловский, учитывая это, тонко придал своей статуе небольшое, но очевидное сходство с профилем Суворова, с его пластикой. В его лице, вопреки мнению некоторых искусствоведов позднейших времен, определенно угадываются суворовские черты. Примерно таким был полководец лет за 20 до смерти. Это сходство отмечали и современники, и дети Александра Васильевича. А «римский» шлем напоминает каски, распространенные в русской армии в то время. Да и в руке Суворов уверенно держит не меч, а шпагу, с которой действительно был неразлучен полвека. Динамичная поза, плащ энергично отброшен за спину. Конечно, это идеализированный образ. Но скульптор резонно рассчитывал, что боевые друзья и дети генералиссимуса примут этот памятник.

Михаил Козловский. Гравюра А.П. Грачева. Конец XVIII – начало XIX века

Государственные награды РФ – орден Суворова, учрежденный в 2010 году, и медаль Суворова, учрежденная в 1994 году

«Статуя, превосходно отлитая»

Отдав предпочтение эскизу Козловского, Павел столкнулся с таким потоком доносов на Суворова, что умерил свои восторги в отношении полководца, однако решения об установке памятника не отменил. Правда, долго сомневался, где имеет смысл поместить такой монумент – в Петербурге или в Гатчине, где он когда-то, будучи великим князем, познакомился с Суворовым. Уже после смерти прославленного военачальника в мае 1800 года император утвердил место на Марсовом поле (тогда его чаще называли Царицыным лугом), неподалеку от возводимого Михайловского дворца, где традиционно проходили воинские смотры и парады, которые так любил Павел. Ему регулярно докладывали о ходе работ над постаментом по проекту зодчего Андрея Воронихина и этапах отделки статуи. Дело продвигалось медленно, потому что в то время спешно завершалось оформление императорского Михайловского дворца. Литейными работами там занимался тот же мастер, который под руководством Козловского создал в бронзе статую Суворова, – Василий Екимов (Якимов).

Сам Павел до открытия памятника не дожил. 17 декабря 1800 года в Академию художеств пришло распоряжение о том, что государь желает открыть памятник Суворову до своего весеннего отбытия в Гатчину. То есть в конце марта 1801 года. Но в ночь на 12 марта император погиб в результате последнего дворцового переворота. Таким образом, ни герой, ни заказчик не увидели готовый монумент. Гибель Павла и связанный с ней траур задержали возведение пьедестала. Подряд на поставку камня для него заключили только в середине апреля. Главное, что новый император Александр I не отменил решения своего отца – и даже нашел для церемонии открытия памятника веский повод. Годовщину со времени кончины Суворова.

В начале мая задрапированный памятник уже возвышался в южной части Марсова поля, возле набережной, где Лебяжья канавка тянется вдоль Летнего сада и впадает в Мойку. Марс на Марсовом поле – это символично. Торжественное освящение и открытие назначили на 5 мая – в канун дня памяти Суворова.

Пьедестал украсили бронзовым барельефом с двумя крылатыми женскими фигурами, олицетворяющими Славу и Мир. Они осеняют ветвями лавра и пальмы (это символы воинской славы и мира) щит работы мастера декоративной пластики Федора Гордеева с надписью: «Князь Италийский граф Суворов Рымникский. 1801». Яркий барельеф издалека сияет на солнце. Под щитом скульптор поместил склоненные знамена. Суворов захватил в боях сотни вражеских стягов, а войска, которыми предводительствовал он, не потеряли ни одного штандарта. Памятник обнесли оградой из врытых в землю 12 захваченных у французов пушечных стволов с ядрами, связанных между собой цепями. Символика простая и ясная: победитель возвышается над своими трофеями.

На церемонии присутствовали не только весь генералитет и двор, но и молодой император Александр I с супругой. Рядом с ними стояли дети полководца – генерал Аркадий Суворов и Наталья Зубова (Суворова). Известно, что ей – знаменитой Суворочке – царь подарил изящно выполненную модель памятника. Грянул военный оркестр – и начался парад при участии гвардейских полков. Офицеры и солдаты, многие из которых воевали под командованием великого полководца на Дунае, в Польше, в Италии, в Швейцарии, снова отдавали Суворову воинские почести.

«Покрывало упало, и под троекратный салют из личного оружия глазам многочисленных зрителей предстал образ героя. Бронзовая статуя, превосходно отлитая в Академии художеств, изображает его (пешая фигура в натуральную величину) в костюме римского воина, в шлеме, в правой руке его – обнаженный меч, в левой – щит», – вспоминал немецкий писатель и путешественник Генрих фон Реймерс, присутствовавший на церемонии. Он был не вполне точен. Монумент выполнен не «в натуральную величину», а в увеличенном масштабе: высота скульптуры – 3,37 метра, а цилиндрический постамент превышает 4 метра.

Памятник замечателен еще и тем, что он стал первым крупным монументом, который полностью создан русскими мастерами, выпускниками петербургской Академии художеств. Поэтому современники с полным правом называли бронзовую статую Суворова Марсом Российским. Все, кто работал над ней, получили награды от императора. Петербуржцы полюбили памятник. Свидетельство тому – его появление на гравюрах и несколько моделей скульптуры, которые были созданы уже после смерти Козловского. Он лишь на полтора года пережил открытие своего творения.

Суворов недолго простоял на первоначальном месте. В 1818 году завершилась перепланировка огромной территории вокруг Михайловского замка. Архитектор Карло Росси предложил перенести статую на вновь созданную площадь, выходящую к Неве. Александр I согласился с этим предложением. Площадь с видом на Марсово поле, в центре которой установили памятник, получила имя Суворовской. В 1834-м постамент из блоков вишневого мрамора, потрескавшийся от сильных морозов, заменили новым, из розового гранита. Мастер, производивший работы, бережно следовал первоначальному замыслу скульпторов. Постамент пережил несколько реставраций и сохранился до нашего времени.

Марсово поле и памятник Александру Суворову. Худ. Б. Патерсен. 1807 год

Открытый в мае 1801 года петербургский памятник Суворову стал третьим по счету памятником, установленным в России, и первым в нашей стране скульптурным монументом некоронованной особе

Защитник города

Город получил бронзового защитника. По совершенству композиции и выразительности творение Козловского по праву считается классикой русской скульптуры рубежа XVIII–XIX веков. Автор смог гармонично согласовать пропорции постамента с фигурой полководца. Удалась и поза Суворова – одновременно фехтовальная и величественная, как подобает богу войны. Монумент всегда эффектен, даже издалека сразу понятно, что это изображение воина. Неслучайно его так любят фотографировать в разных ракурсах на фоне питерского неба.

В дни ленинградской блокады почти все памятники великого города были сняты, разобраны, укрыты от бомбежек в надежных убежищах или помещены в деревянные футляры. Осенью 1941 года городские власти рассматривали возможность демонтажа суворовского монумента и хранения в подвале соседнего дома, но затем отказались от этой идеи. В том, что Суворов – защитник города – не должен покидать пьедестал, увидели высокий символ. Памятник герою с обнаженной шпагой в руке оставался в прежнем величии: ведь непобедимый полководец не привык прятаться от врагов. Рядом, в сквере, расположилась зенитная батарея, защищавшая монумент. Проходя мимо, красноармейцы отдавали честь генералиссимусу, раздавалась команда: «Равнение на Суворова!» А на клочке земли возле постамента устроили небольшой огород – посадили морковь и капусту.

Поэт Всеволод Рождественский, участник ополчения и военкор газет «Ленинградская правда» и «На защиту Ленинграда», посвятил памятнику такие строки:

Среди балтийских солнечных просторов,

Над широко распахнутой Невой,

Как бог войны, встал бронзовый Суворов

Виденьем русской славы боевой.

<…>

Держа в рядах уставное равненье,

Походный отчеканивая шаг,

С утра на фронт проходит пополненье

Пред гением стремительных атак.

И он – генералиссимус победы,

Приветствуя неведомую рать,

Как будто говорит: «Недаром деды

Учили нас науке побеждать».

И монумент уцелел в черные блокадные дни. Есть свидетельство, что в подвал, где его хотели укрыть, попала немецкая бомба. А памятник, которому скоро исполнится 225 лет, и поныне остается одним из символов Петербурга.

Знаменосцы на Суворовской площади в день парада гвардейских войск Ленинградского стрелкового корпуса. Ленинград, 8 июля 1945 года

Советский орден Суворова был учрежден в самые тяжелые дни войны – в июле 1942 года

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук