Дом на Кирочной

№127 июль 2025

О том, как сохраняется память о генералиссимусе, «Историку» рассказал замдиректора Государственного мемориального музея А.В. Суворова Александр Лукирский

Беседовал Вадим Эрлихман

Музей Суворова – это первый в России мемориальный музей, посвященный конкретному историческому деятелю и размещенный в специально построенном здании. Обычно память о людях увековечивали, сохраняя объекты, где жил тот или иной человек, – например, такие как квартира Достоевского или дом в Таганроге, где скончался Александр I. А музей Суворова был создан именно как музей и даже как уникальный для своей эпохи музейный комплекс: в его состав вошла деревянная церковь из суворовского имения в селе Кончанском, которую в 1900 году перевезли в Петербург и поставили рядом с местом, где позже возвели музей, и строящимся по соседству зданием Николаевской академии Генерального штаба. Кстати, в академии до открытия основного здания размещалась первая экспозиция музея.

Александр Лукирский

Первый мемориальный

– Кто был инициатором создания музея? Почему именно на рубеже XIX и ХХ веков возникла и реализовалась идея музея Суворова?

– Насколько я знаю, это была, так сказать, инициатива снизу: сохранились коллективные письма офицеров 4-го стрелкового Финляндского полка, 81-го пехотного Апшеронского полка и других частей в Военное министерство с предложением создать такой музей. В 1898-м образовали Особую комиссию для рассмотрения этого вопроса, и годом позже военный министр Алексей Куропаткин представил предложения императору Николаю II. Был вариант строительства памятника в Москве или музея в Санкт-Петербурге, но в итоге по решению царя выбор пал на Санкт-Петербург.

Немалую роль в одобрении инициативы сыграли ее оглашение в прессе и широкая поддержка со стороны общественности. Суворовский юбилей 1900 года стал зримым проявлением патриотического подъема в России, получившего продолжение в череде юбилеев – 200-летия Полтавской победы, 100-летия Отечественной войны 1812 года, 200-летия сражения при Гангуте и, наконец, пышно отмеченного 300-летия дома Романовых. Тогда же отмечались юбилеи прославленных полков русской армии, многие из которых были связаны с суворовскими походами. В этот ряд органически вписались 170-летие со дня рождения Суворова и 100-летие со дня его смерти, которые отмечались в 1900 году. Отнюдь не случайно к этой дате было приурочено решение о создании музея Суворова.

– Для музея было построено специальное здание. Что можно сказать о его архитектурных особенностях?

– Место на углу Кирочной и Таврической улиц выделил лейб-гвардии Преображенский полк – это была часть его обширного плаца. В июне 1901 года состоялась торжественная закладка здания. Строительство велось по проекту архитектора Александра фон Гогена, который творчески использовал традиции древнерусской архитектуры: сторожевая башня и уходящие от нее стены с бойницами. Фасад украсили самые большие в тогдашней России мозаики – «Отъезд Суворова в поход 1799 года» и «Переход Суворова через Альпы». На башне был помещен редкий в геральдике трехглавый орел – этот символ встречается и в других исторических зданиях Петербурга, например в соборе Спаса на Крови. Здесь наряду с традиционными державой и скипетром в лапах орла можно увидеть и меч – намек на славу полководца. Интересно, что башня музея напоминает не только русскую крепость, но и храм – до сих пор некоторые прохожие на нее крестятся.

С мира по экспонату

– Как комплектовался музей в период своего создания? Какие уникальные вещи и документы, связанные с Суворовым, поступили в него?

– Сбор фондов начался сразу после принятия решения о сооружении музея. Если строительство велось за счет пожертвований, то коллекции пополнялись двумя способами – закупками и частными дарениями. Из последних главными были три частных собрания документов и предметов, связанных с именем Суворова. Первое в 1902 году передал музею известный общественный деятель Василий Энгельгардт: особую ценность представляли экспонаты, привезенные из Швейцарии, где проходили знаменитые суворовские походы. Среди них было оружие, амуниция, вещи из трех домов, в которых останавливался Суворов, – книги, гравюры, чучело орла, а также большое количество фотографий. Надо сказать, что с началом ХХ века связан расцвет русской фотографии, и музею подарили довольно много подборок. Например, даром великого князя Николая Михайловича стали фотопортреты родных и современников полководца. Другой великий князь, Константин Романов, известный нам как поэт К. Р., преподнес оригинал своего стихотворения, посвященного Суворову.

Потомки Александра Васильевича тоже поделились многими экспонатами, но вторым по важности дарителем стал Николай II: он передал документы и письма Суворова, хранившиеся в императорской библиотеке, и военные трофеи из государственных собраний. Третьим из крупных дарителей был владевший селом Кончанским помещик, потомок Суворова, Владимир Молоствов: его главным даром стала церковь Александра Невского со всей обстановкой, оставшейся там со времен Суворова. Он также преподнес ряд предметов, принадлежавших полководцу, картины из его дома и так далее. Что касается церкви, то в 1925 году ее разобрали как «не имеющую художественной ценности», но часть предметов из нее попала в музеи. Например, «суворовский» иконостас находится сейчас в собрании Музея истории религии в Санкт-Петербурге.

Были и другие дарители – как частные лица, так и учреждения, в том числе Военное министерство, Конюшенное ведомство Министерства императорского двора и прочие. Совместными усилиями музей к моменту своего открытия в 1904 году превратился в крупнейшее хранилище предметов и документов, связанных с именем Суворова.

Первый прижизненный (так называемый «астраханский») портрет Александра Суворова. Неизв. худ. Конец XVIII – начало XIX века

Экспозиция Большого левого зала музея

Мундиры австрийской армии образца 1798 года (слева) и русской армии образца 1797 года

– Правда ли, что знаменитая картина Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была написана специально для музея? Как она в нем оказалась и когда покинула его?

– Нет, это не так. Суриков создал полотно еще в 1899 году в рамках своего увлечения русской историей. Не исключено, что его захватил тот же патриотический подъем, что способствовал основанию музея Суворова, и он выбрал для сюжета не только исторически важный, но и художественно яркий эпизод – спуск армии Суворова с перевала Паникс в 1799 году. Художник работал над произведением целых три года (замысел появился в 1895-м), ездил на этюды в Швейцарию. Готовую картину за крупную сумму – 25 тыс. рублей – приобрел Николай II, сразу, видимо, решивший презентовать ее музею Суворова, где до его закрытия в 1918 году она и находилась, а позже оказалась в Русском музее.

Переход суворовских войск через Альпы. Худ. А.Н. Попов. 1904 год

Второе рождение

– Вы уже упомянули о закрытии музея в 1918 году. Что произошло тогда с его коллекциями?

– Надо сказать, что к тому времени он уже был не совсем музеем, а превратился в склад, куда свезли экспонаты из различных полковых музеев. Дело в том, что по соседству располагались казармы ряда полков – Преображенского, Кавалергардского, саперного батальона и так далее. И когда после Февральской революции эти подразделения, как и вся русская армия, стали разваливаться, их музеи для сохранности перевезли в наше здание. Одновременно часть коллекций Суворовского музея вместе с имуществом Николаевской академии Генерального штаба была отправлена в Казань – Петрограду грозило наступление немцев. Во время Гражданской войны эти коллекции захватили белые, в результате их отступления экспонаты добрались до острова Русский во Владивостоке и вернулись оттуда только в 1924 году. По пути потерялось всего 10 предметов из 1483, а вот те, что остались в Петрограде, пострадали: в 1925-м злоумышленники залезли в музей и похитили более 20 экспонатов.

Значительная часть коллекций к тому моменту была сосредоточена в запасниках Артиллерийского музея Ленинграда, туда же попало то, что возвратилось с Дальнего Востока. В 1939 году в Артиллерийском музее открылся Суворовский зал, где выставлялись многие экспонаты. Само здание музея Суворова в тот период отдали под различные учреждения, потом его занял Аэромузей – авиация была тогда в моде. Во время блокады, в апреле 1943-го, в него угодила немецкая фугасная бомба и принесла немалые разрушения: пострадало большинство помещений, была разбита крыша и даже массивные колонны на входе сдвинулись со своих мест. Сразу после войны здание начали восстанавливать, и в 1951 году музей Суворова вернулся в свои стены.

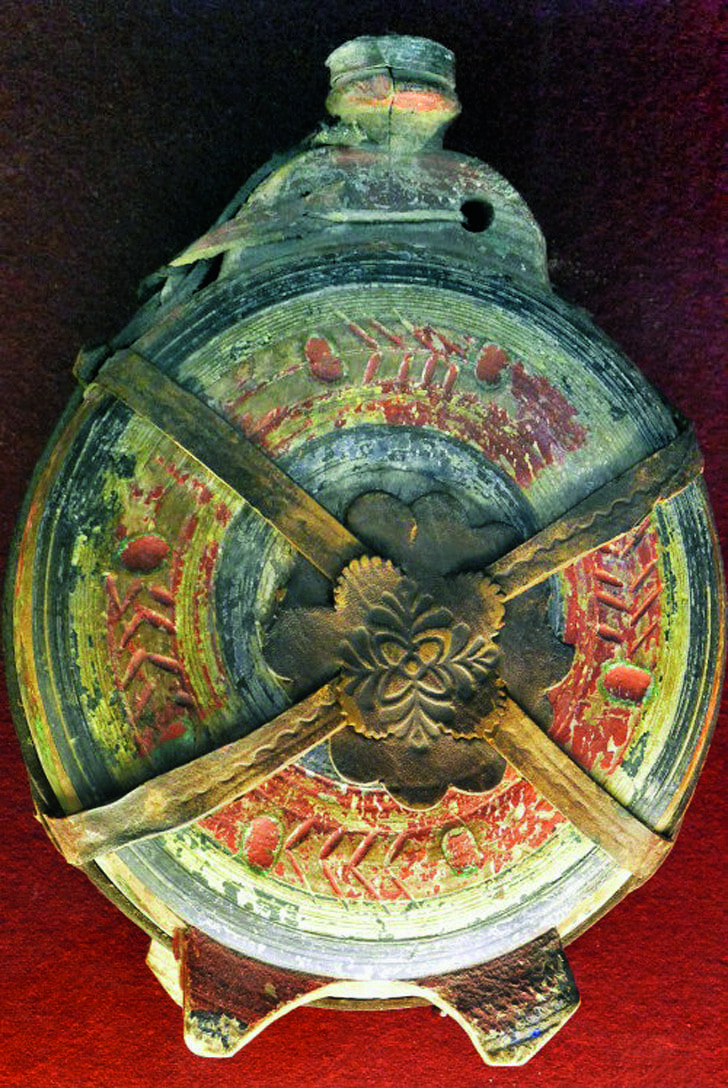

Фляга Александра Суворова. Вторая половина XVIII века

– Почему музей был восстановлен именно в том году? Какой была советская концепция музея и чем она отличалась от прежней?

– Как известно, «реабилитация» героев русской истории началась еще до войны, и уже в 1939–1940 годах в Ленинграде активно муссировались слухи о воссоздании Суворовского музея – поводом к этому стало упомянутое открытие соответствующего зала в Артиллерийском музее. Возможно, музей распахнул бы свои двери уже тогда, но помешала война. В 1949 году было принято решение о его возрождении, и параллельно с реставрацией здания начался процесс по сбору коллекций – уцелевших и новых. В мае 1951-го музей был открыт.

Конечно, новая концепция во многом отличалась от дореволюционной. Достаточно сказать, что центральный зал музея теперь был посвящен Иосифу Сталину: там размещались большой бюст «отца народов», связанные с генсеком картины и документы. Помимо этого, значительное место в музее заняли экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе портреты кавалеров вновь учрежденного ордена Суворова. Хотя основное внимание по-прежнему уделялось Суворову, упор был сделан на подвиги русских солдат и полководцев разных столетий. В СССР музей стал военно-историческим, что объясняет широкий и довольно неожиданный подбор экспонатов: среди них оказался, например, самурайский меч XVII века, взятый как трофей нашими войсками при освобождении Китая.

С годами экспозиция, естественно, менялась, роль Суворова в ней росла, и к закату советской власти музей как бы разделился на две тематические зоны: одна рассказывала о жизни и деятельности полководца и событиях до 1812 года, а вторая демонстрировала атрибуты советской эпохи, включая маршальские мундиры, ордена, наградное оружие, предвоенную «Книжку красноармейца», многие пункты которой были заимствованы из суворовской «Науки побеждать». То есть прослеживалось стремление связать победы русской и советской армии с Суворовым.

Ларец для грамот с вензелем императора Павла I. Россия, 1796–1801 годы

– Когда музей вернулся к суворовской тематике?

– В 1991 году музей вновь стал мемориальным, сосредоточившись на личности полководца. Тем не менее значительная часть коллекции, относящаяся к временам Союза, сохранилась и активно используется в экспозициях. Например, мы проводили выставки, приуроченные к юбилеям учреждения ордена Суворова в 1942 году, учреждения суворовских училищ в 1943-м и так далее. При музее долго существовал клуб кавалеров ордена Суворова, куда входили и многие маршалы Победы. Так что советский период у нас никуда не делся, просто он обычно демонстрируется на временных выставках, а основная часть экспозиции посвящена все же Суворову и его эпохе.

– Скажите, почему после 1991 года музей так долго реставрировали? Он был в плохом состоянии или причина заключалась в изменении экспозиции?

– Уже в 1980-е музей действительно находился в плохом состоянии и постепенно закрывался: к 1987 году в нем работал только центральный зал. Требовалась капитальная реконструкция, но изыскать средства на ее проведение не удавалось, что вполне понятно, учитывая условия, в которых тогда пребывала страна. Только когда нашлись деньги, музей был отремонтирован и в 1998-м вновь открыт. Но и этот ремонт стал, так сказать, промежуточным – лишь к 2017 году музей обрел свой изначальный вид. Благодаря опытным реставраторам он вернул себе зеленую черепичную крышу, мозаичные панно на фасаде, многие элементы декора. Конечно, на этом развитие нашего учреждения не остановилось – недавно президент подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения Суворова. К этому сроку мы планируем серьезно обновить экспозицию, пополнив ее новыми находками.

Мозаичное панно на фасаде здания Государственного мемориального музея А.В. Суворова по эскизам Н.А. Шабунина «Отъезд Суворова в поход 1799 года». Мозаичист М.И. Зощенко. 1904 год

Каким он был?

– Суворов при жизни умел удивлять. Что неожиданного можно узнать о нем, побывав в музее?

– У нас есть специальная экскурсия «Загадки Суворовского музея», знакомящая с необычными фактами как о самом полководце, так и о музейных экспонатах. В частности, гостям расскажут об истории плиты, посвященной закладке музея, на которой высечены имена организаторов этого события. Эту плиту мы получили только в 2000-е годы из Военно-морского музея, причем никто не знает, откуда она там взялась и где именно находилась в стенах Суворовского музея – у нее даже не было инвентарного номера.

У нас хранится еще один удивительный экспонат – трость Суворова, имеющая длину 89 см. Поскольку тогда, как и теперь, трость человеку подбирали по росту, удалось вычислить рост полководца – 178 см. Это много для тех времен, когда люди в целом были ниже, чем сейчас, и средний рост солдат в разных странах Европы составлял 162–165 см. Почему-то Суворова принято считать и изображать человеком малорослым, но этот артефакт свидетельствует, что он был выше большинства современников и уж точно выше своего соперника Наполеона, рост которого не превышал 169–170 см.

– Раз уж мы коснулись внешности Суворова, скажите, насколько можно доверять его прижизненным портретам? Каким он был на самом деле?

– Это еще одна удивительная история. В нашем музее представлен целый ряд портретов Суворова – начиная со сделанного с натуры в Астрахани в 1780 году. Сам полководец написал тогда в письме: поскольку я в зеркало не гляжусь, то не знаю, как я выгляжу, но все говорят, что похож. Также у нас хранится несколько известных портретов полководца: сделанные с натуры Йозефом Крейцингером и Карлом Бешоном (Бэконом), так называемый «портрет типа Левицкого», воспроизведение пастели Иоганна Шмидта. Есть у нас и посмертная маска, и другие прижизненные изображения Суворова – надо сказать, что на всех он выглядит по-разному. А самые растиражированные сегодня его портреты выполнены гораздо позже – в XIX, а то и в ХХ веке, и говорить об их сходстве с оригиналом не приходится. В итоге надо признать, что мы не знаем, как именно выглядел Суворов. Можно, конечно, опереться на авторитет того же Дениса Давыдова, который считал наиболее похожими портрет Крейцингера и бюст француза Луи-Мари Гишара – он тоже есть в коллекции музея.

Посмертная маска Александра Суворова

Метаморфозы памяти

– Как меняется отношение к Суворову в последние годы и как это сказывается на посещении музея?

– Большую часть посетителей музея сегодня составляют дети – это и школьники на экскурсиях, и те, кого приводят сюда родители. У нас есть экспонаты, рассчитанные на детскую аудиторию, – например, коллекция оловянных солдатиков. Что касается взрослых посетителей, то их число из года в год достаточно стабильно, и это показывает, что отношение к Суворову в нашем обществе практически не меняется. Оно сформировано еще при его жизни и основано на всеобщем уважении к великому полководцу и незаурядному человеку. После распада СССР о Суворове стали больше говорить как о человеке эксцентричном, с довольно специфическим поведением. Хотя и это не ново: подобное писали еще до революции, да и в советском фильме 1940 года он представлен чудаковатым, порывистым, отличающимся от своих современников.

Вообще, многое в восприятии Александра Васильевича зависит от знания его жизни и эпохи, поэтому мы всем советуем осматривать наш музей с экскурсоводом. Его живой рассказ даст посетителям гораздо больше, чем неговорящие, «мертвые» экспонаты. Конечно, мы стараемся внедрить новые технические средства, чтобы вывести информацию в цифровые форматы и сделать ее более доступной новому поколению. Другая цель – расширить музейное пространство, поскольку у нас, как и во многих других музеях, немалая часть коллекций находится в запасниках. Наше здание не расширилось с 1904 года, а число экспонатов выросло – сегодня их более 100 тыс. Новые цифровые формы экспозиции могут сделать доступным то, что посетители пока не видят.

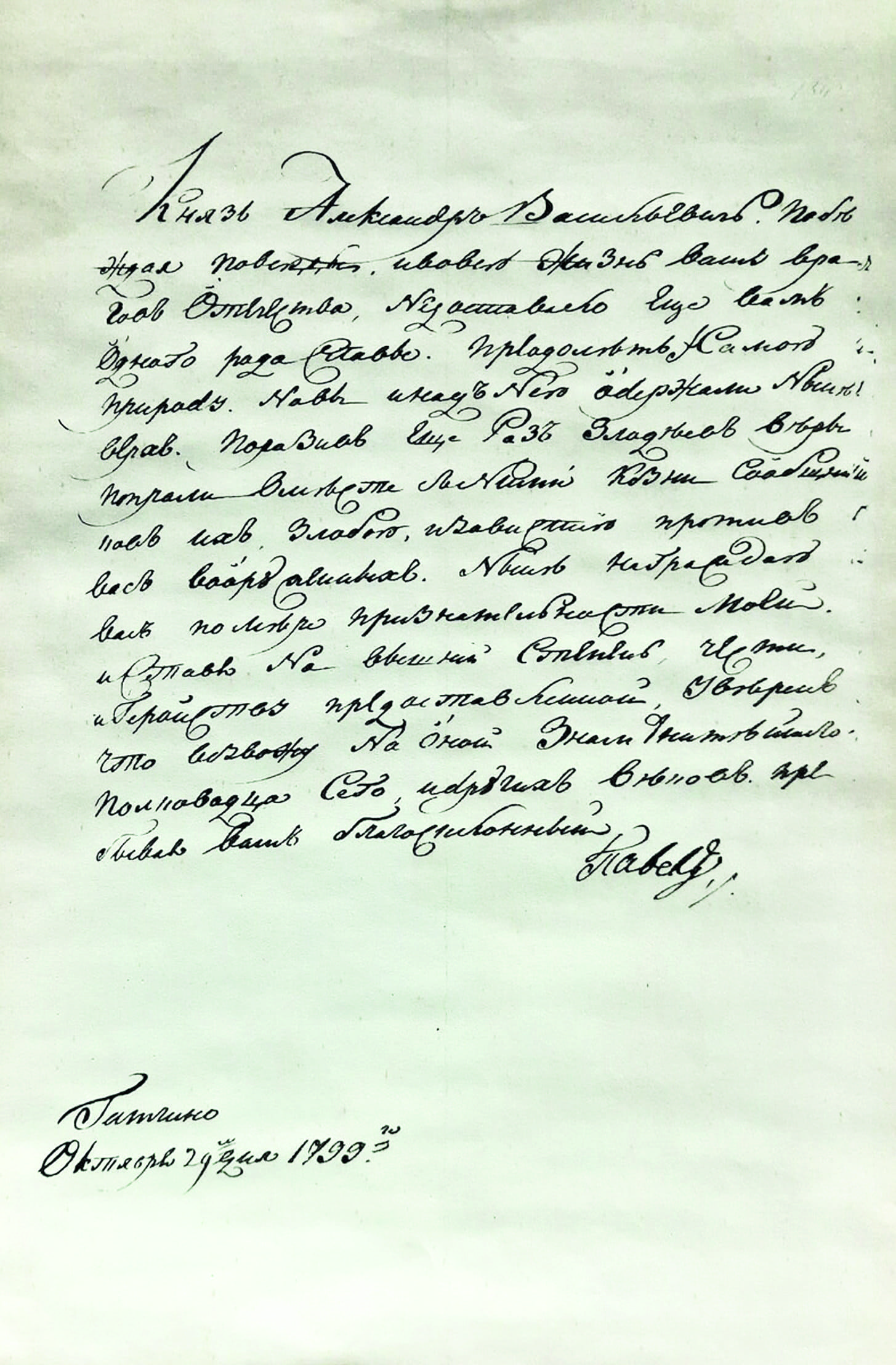

Рескрипт императора Павла I Александру Суворову о возведении его в генералиссимусы всех российских войск. Гатчина, 28 октября 1799 года

Отношение к Суворову в нашем обществе практически не меняется. Оно сформировано еще при его жизни и основано на всеобщем уважении к великому полководцу и незаурядному человеку

– Скажите, сотрудничает ли ваш музей с другими музеями Суворова в нашей стране и за границей?

– После восстановления нашего музея в 1951 году была предпринята попытка создать в Советском Союзе целую сеть суворовских музеев. Еще до ленинградского в годы Великой Отечественной войны был открыт музей в селе Кончанском, сейчас это Новгородская область. Позже появились музеи в белорусском Кобрине и в украинском селе Тимановка недалеко от Тульчина. На Украине были также созданы музеи Суворова в Очакове и Измаиле, которые, по моим данным, существуют до сих пор, хотя в связи с последними событиями претерпели всяческие метаморфозы. Например, музей в Измаиле недавно был переименован в «музей обороны города от русской агрессии». Конечно, наше сотрудничество с украинскими музеями сейчас сведено на нет: последний раз коллеги оттуда были у нас на столетии музея в 2004 году. Мы по-прежнему дружим с Кобринским военно-историческим музеем имени А.В. Суворова, а с музеями Суворова в Швейцарии, в городе Линталь и в деревушке Эльм, поддерживаем связь через общих знакомых. В 2020-м посвященный Суворову раздел экспозиции открылся в Морском музее финского города Котка – этой крепостью полководец когда-то командовал.

Кобринский музей также работает, хотя в годы подъема белорусского национализма Суворова и музей его имени атаковали, обвиняя в жестокости при подавлении Польского восстания. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Что касается России, то музей Суворова в Усть-Лабинске (Краснодарский край) был закрыт еще в советское время, но теперь есть идея его восстановить. Недавно открылся музей во владимирском селе Кистыш, в одном из суворовских имений. Планируется открытие музея и в другом бывшем имении полководца – в Лакинске Владимирской области, где сегодня действует маленький музейчик в местной Казанской церкви.

– В последнее время нередко звучат идеи о канонизации Суворова. Как вы к этому относитесь?

– Вопрос канонизации, понятное дело, относится к ведению церкви, так что я могу высказаться о нем только с позиции обычного гражданина. Думаю, вопрос это непростой: в процессе его рассмотрения неизбежно всплывут сложности в отношениях полководца с женой, с которой они фактически были в разводе, что для святого не очень хорошо. Еще один момент – членство Суворова сразу в трех масонских ложах, хотя в XVIII веке масонами были чуть ли не все видные деятели, это была скорее мода. Есть легенда, что Суворов принадлежал к секте скопцов. Всем этим и другим вопросам желательно дать объяснение до канонизации.

На Руси, да и в других странах есть примеры святых военачальников, так что канонизация Александра Васильевича вполне возможна. Она может иметь и «прикладной» смысл. В процессе канонизации требуется обретение нетленных мощей, и понадобится вскрыть его захоронение в Александро-Невской лавре. Это, в свою очередь, позволит провести антропологическое исследование останков, то есть мы наконец получим точное представление о том, как полководец выглядел, какого роста он был, увидим следы каких-то его до сих пор неизвестных ранений и так далее, как произошло при канонизации Федора Ушакова. Значит, наши знания о Суворове, и без того немалые, смогут пополниться еще больше.

Могила Александра Суворова в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Санкт-Петербург

Портрет Александра Суворова с медали К. Леберехта. Неизв. худ. 1791 год

Больше чем подданный

Согласно Воинскому уставу Петра I, принятому в 1716 году, звание генералиссимуса в русской армии определялось как высший чин, который присуждается в исключительных случаях. Он даже отсутствовал в «Табели о рангах». В уставе уточнялось, что «сей чин коронованным главам и великим владетельным принцам только надлежит, а наипаче тому, чье есть войско». После побед в Северной Италии сардинский король Карл Эммануил IV возвел Суворова в княжеское достоинство с потомственным титулом кузена короля и гранда. Павел I серьезно отнесся к этой награде: с этого времени Суворов стал для него чуть больше чем подданным. После победного перехода через Альпы императорским приказом от 28 октября 1799 года Суворова удостоили звания генералиссимуса. Отныне указы Павла полководцу именовались «сообщениями» – это подчеркивало, что император обращается к нему как к родственнику короля, которого российский монарх по традиции именовал братом.

Вадим Эрлихман