Спор о «Слове»

№124 апрель 2025

Вопрос о том, когда было создано «Слово о полку Игореве», вот уже два века не дает покоя историкам, литературоведам, лингвистам. Можем ли мы быть уверены в подлинности памятника?

Антон Горский, доктор исторических наук

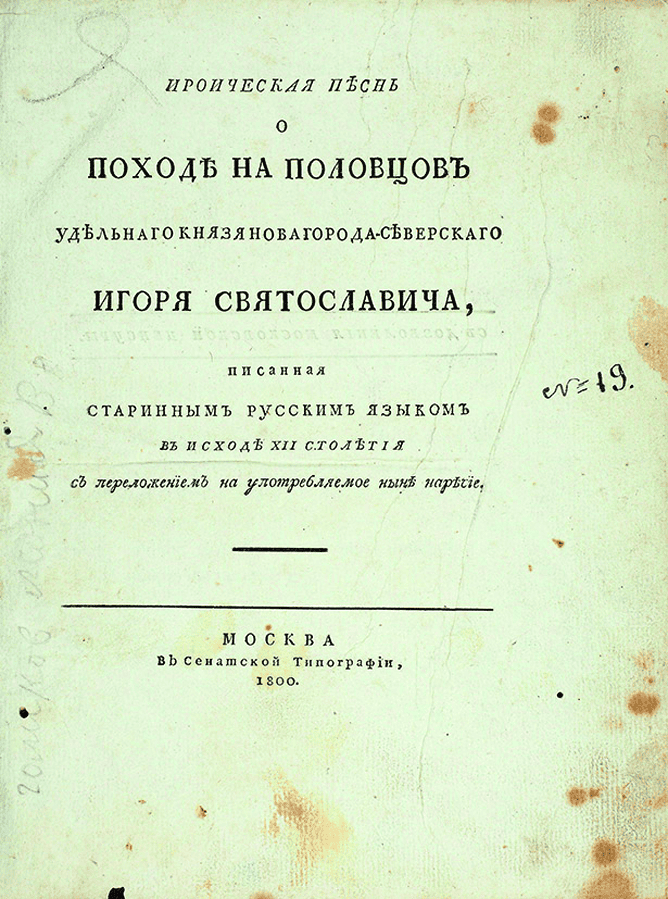

В конце XVIII века стало известно, что в собрании книг и рукописей графа Алексея Мусина-Пушкина, одного из виднейших сановников эпохи Екатерины II, большого любителя древностей, имеется рукопись древнерусской поэмы, посвященной походу на половцев в 1185 году новгород-северского князя Игоря Святославича, – «Слова о полку Игореве». В 1800-м это произведение было опубликовано и произвело огромное впечатление на образованные круги России своими художественными достоинствами.

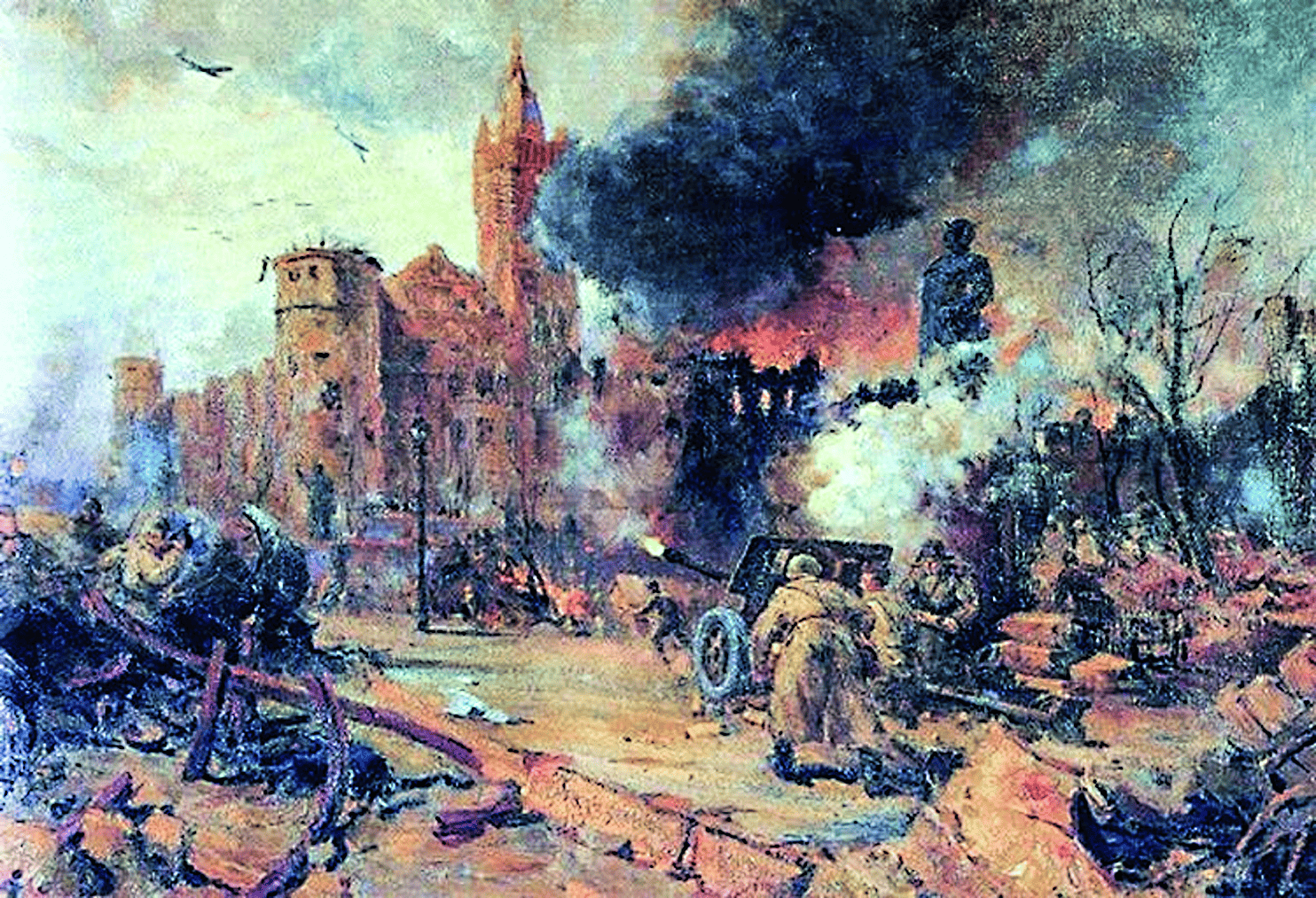

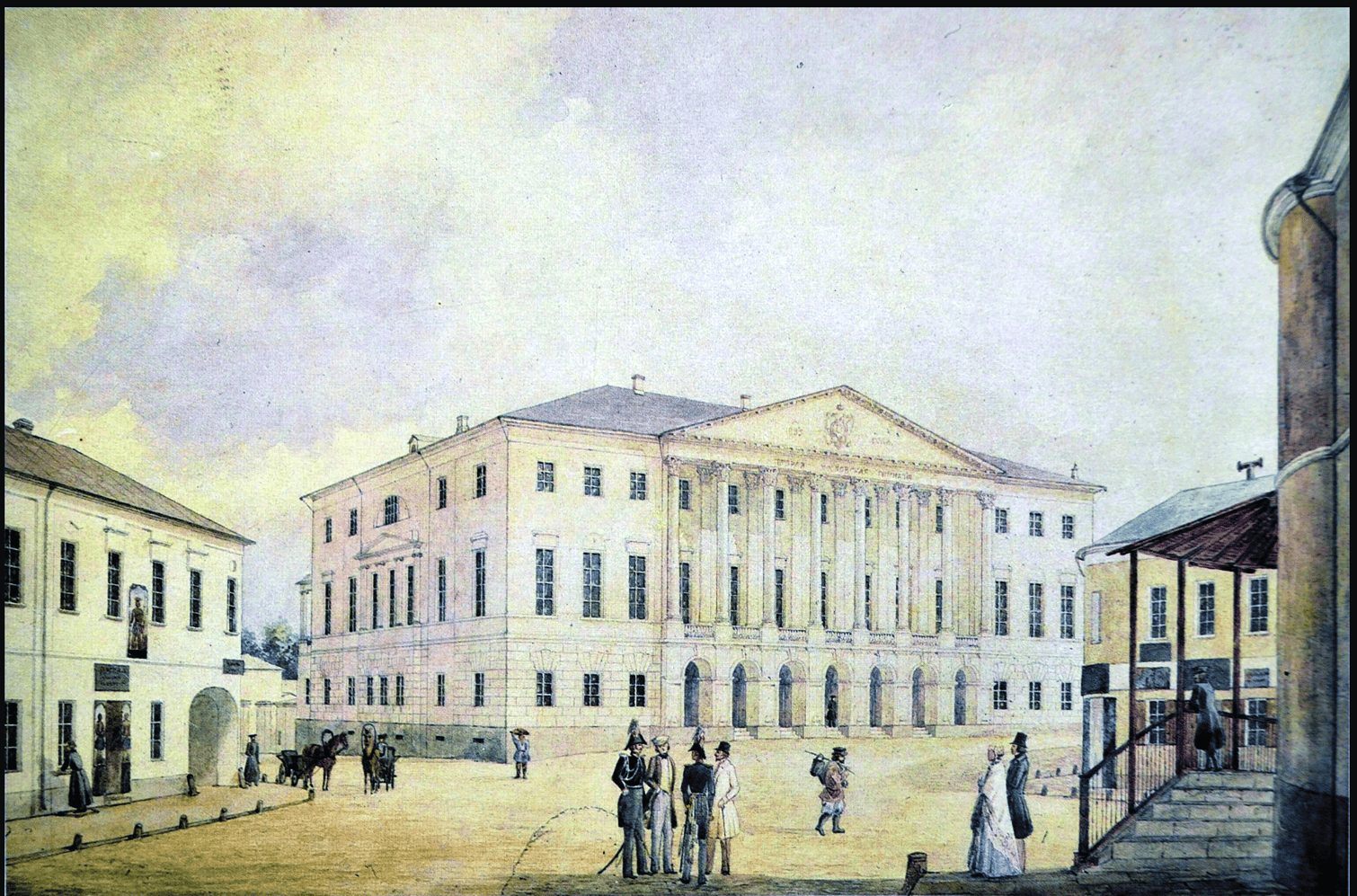

Беда случилась в 1812-м: во время пребывания в Москве французских войск рукописный сборник со «Словом» погиб – в московском пожаре сгорел дом Мусина-Пушкина на Разгуляе вместе со всем его рукописным собранием. В отсутствие рукописи вскоре зазвучали голоса, высказывавшие подозрения, что «Слово о полку Игореве» вовсе не сочинение древнерусского автора, а всего лишь умелая подделка под древность.

В Кремле – пожар! Худ. В.В. Верещагин. 1887–1898 годы

Титульный лист первого издания «Слова о полку Игореве». 1800 год

«Единственный памятник»

Основания для таких суждений в ту эпоху имелись. Незадолго до находки «Слова» в Европе получили широкую известность произведения Оссиана – якобы древнего шотландского барда. Но затем выяснилось, что автором «поэм Оссиана» был поэт XVIII века Джеймс Макферсон. Вскоре после выхода в свет «Слова о полку Игореве» в Чехии был обнародован памятник раннего Средневековья «Краледворская рукопись», которая, как оказалось позднее, была написана чешским поэтом Вацлавом Ганкой…

Помимо этого «фона» и своеобразной европейской моды на подделки под национальную старину в пользу сомнений в отношении «Слова» выступал еще один фактор – высокий художественный уровень произведения. Люди просвещенного XIX века задавались вопросом: как можно было в Средневековье (которое тогда представлялось «темными веками», царством невежества) создать такой шедевр?

«Слово о полку Игореве» казалось слишком уникальным произведением для Древней Руси. Показательна в этом смысле позиция Александра Пушкина. Поэт был убежденным сторонником подлинности «Слова», более того, публично спорил с теми, кто в этом сомневался. Он, в частности, высказал аргумент, сохраняющий силу до сих пор, – что никто из литераторов конца XVIII века не обладал достаточным уровнем поэтического таланта, чтобы создать такую поэму. Но при этом Пушкин писал, что «старинной словесности у нас не существует. За нами голая степь и на ней возвышается единственный памятник: "Песнь о полку Игореве"».

В самом деле, в первой половине XIX века представления о древнерусской литературе были совсем не такими, как сейчас. Многие ее произведения просто еще не были известны науке, их открытия были впереди. Пушкин не мог знать о существовании таких выдающихся памятников, как «Слово Даниила Заточника», как близкие к «Слову о полку Игореве» по жанровой природе «Слово о погибели Русской земли» и «Задонщина». Что касается последнего произведения, в поэтической форме рассказывающего о битве на Куликовом поле 1380 года, то его обнаружение оказало большое влияние на дискуссию о подлинности «Слова о полку Игореве». После публикации одного из списков «Задонщины» в 1852 году стало очевидным, что в этом произведении значительная часть текста очень сходна с текстом «Слова». Из этого следовал вывод, что текст «Слова о полку Игореве» был использован при создании «Задонщины», а раз так, то «Слово» написано как минимум ранее конца XIV века. Голоса «скептиков» (как принято называть тех, кто считал «Слово» подделкой) надолго смолкли.

Версии «скептиков»

Но в 1930-е годы вновь появилась версия, что «Слово о полку Игореве» – подделка и написано оно в XVIII столетии. Ее обосновывал французский филолог Андре Мазон. Сходство «Слова» с «Задонщиной» он объяснял не тем, что первое повлияло на вторую, а, наоборот, тем, что «Задонщина» послужила источником для «Слова». Именно «Задонщина», по мнению Мазона, была в рукописном сборнике, попавшем к Мусину-Пушкину, который и создал на ее основе «Слово» (позже Мазон изменил свою точку зрения на автора «Слова», посчитав, что его написал с ведома Мусина-Пушкина Николай Бантыш-Каменский – один из тех, кто готовил поэму к публикации). Концепция Мазона встретила серьезную критику сначала в среде русских ученых-эмигрантов, а после Великой Отечественной войны – у советских филологов и историков.

Тем не менее в 1960-е с новой, более основательно, чем у Мазона, выстроенной концепцией создания «Слова о полку Игореве» в конце XVIII века выступил советский историк Александр Зимин. Он также отстаивал тезис о первичности «Задонщины» по отношению к «Слову». Автором «Слова» Зимин посчитал Иоиля Быковского, бывшего архимандрита Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, от которого Мусин-Пушкин, по его собственному признанию, получил сборник со «Словом». Наконец, в начале XXI века с новой гипотезой о позднем происхождении «Слова» выступил американский историк Эдвард Кинан (некогда сделавший себе имя на отрицании подлинности переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским). По мнению Кинана, автором «Слова» был чешский ученый Йосеф Добровский, в начале 1790-х годов приезжавший в Россию и знакомившийся здесь с древними рукописями. Работа Кинана, впрочем, не была принята отечественными и зарубежными специалистами всерьез; наиболее основательной «скептической» концепцией до сих пор остается работа Александра Зимина.

Алексей Мусин-Пушкин. Неизв. худ. Конец XVIII века

Дом А.И. Мусина-Пушкина в Москве, в котором погибла рукопись «Слова о полку Игореве». 1840–1849. Худ. Г.Ф. Барановский. 1840-е годы

Гонимая концепция

Зимин выступил со своей точкой зрения в 1963 году, которая в силу особенностей той эпохи была крайне болезненно воспринята властями. Работа Зимина была издана тиражом 101 экземпляр (по тем временам ничтожно малым), причем в библиотеки не поступила, будучи роздана только участникам ее публичного обсуждения. Правда, вопреки распространенному в обществе представлению, полемика не ограничилась двумя публичными диспутами и информацией о прошедшем обсуждении в журнале «Вопросы истории». В период с 1966 по 1971 год Зимин выпустил 11 статей, в которых были изложены основные положения его концепции. Тем не менее публикация работы в виде книги не была тогда осуществлена (хотя ученые, являвшиеся оппонентами Зимина, выступали за ее издание). Это произошло только в 2006-м, четверть века спустя после кончины автора. Вненаучные аспекты дискуссии с Зиминым наложили свой отпечаток на ее восприятие в среде неспециалистов, ведь «гонимая» точка зрения всегда обладает привлекательностью…

Но сколько бы политико-идеологических аспектов в проблему подлинности «Слова о полку Игореве» ни вносилось, это проблема научная, а не политическая. После появления концепции Зимина сразу на нескольких направлениях были сделаны наблюдения, показывающие невозможность создания «Слова о полку Игореве» в XVIII столетии.

В 1970–1980-е были изучены история «Слова о полку Игореве» от его обнаружения до издания в 1800 году и процесс работы над рукописью «Слова» членов кружка Мусина-Пушкина, то есть самого Алексея Мусина-Пушкина, Ивана Болтина, Ивана Елагина, Николая Бантыш-Каменского и Алексея Малиновского. Изыскания в этом направлении, проведенные независимо друг от друга Олегом Твороговым, Леонидом Миловым и Владимиром Козловым, показали, что Мусин-Пушкин и те, кто с ним сотрудничал на разных этапах работы со «Словом», смотрели на это произведение как на подлинное и испытывали серьезные сложности с прочтением и пониманием текста, которые они так до конца и не смогли преодолеть (вплоть до издания «Слова» в 1800 году). Эти выводы противоречат построениям «скептиков» о том, что издатели (или по меньшей мере сам Мусин-Пушкин) знали о поддельности поэмы.

Профессор Александр Зимин, исследователь русского Средневековья

Математические методы

Древность поэмы подтвердило произведенное в конце 1980-х – начале 1990-х автором этих строк сопоставление «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» при помощи математико-статистического подхода. В тексте «Задонщины» (около половины которого составляют фрагменты, сходные с текстом «Слова») были выявлены определенные закономерности в распределении параллельных со «Словом» фрагментов по объему: преимущественно крупные фрагменты в начале, где описываются сборы войска и поход к Дону, значительное падение объема фрагментов в середине произведения (в описании Куликовской битвы) и некоторое новое повышение к концу, где рассказывается о бегстве татар и торжестве русских. Эти закономерности находят свое объяснение в особенностях содержания «Задонщины»: колебания объема заимствованных фрагментов были следствием стремления ее автора приспособить текстовой материал «Слова» для целей создаваемого им произведения. Основной задачей «Задонщины» был рассказ о Куликовском сражении, а в «Слове» о битве Игоря с половцами говорится относительно немного: для его автора описание боевых действий не было главным, он ставил более широкие задачи – на примере Игоря показать необходимость объединения русских князей в борьбе с внешними врагами, пагубность для Руси княжеских междоусобиц.

В результате, перейдя к описанию сражения, автор «Задонщины», чтобы наполнить свое повествование, был вынужден прибегать к использованию кратких фрагментов (причем иногда один фрагмент «Слова» использовался дважды). Применялся и еще один прием – приспособление для описания боя фрагментов «Слова», в этом произведении не относящихся к битве (они, естественно, были по необходимости кратки, так как окружающий эти фрагменты в «Слове» контекст совсем не подходил для описания сражения).

В ходе исследования было проведено также статистическое сопоставление параллельных текстов, исходящее из допущения первичности «Задонщины» по отношению к «Слову»: в итоге закономерности в распределении фрагментов по объему не обнаружилось. С точки зрения математической статистики такой результат изучения соотношения параллельных фрагментов двух памятников может быть интерпретирован только как свидетельство влияния «Слова» на «Задонщину», а не наоборот. Это лишает «скептическую» точку зрения ее краеугольного камня – утверждения, что «Задонщина» послужила источником «Слова о полку Игореве».

В начале 1990-х годов коллектив авторов во главе с Леонидом Миловым в рамках исследования авторского стиля древнерусских книжников задался целью проверить с помощью математических методов гипотезы о написании «Слова» авторами XII столетия, чьи тексты до нас дошли: киевским летописцем (так называемым «Петром Бориславичем» – идея о его тождестве с автором «Слова о полку Игореве» была выдвинута ранее, в начале 1970-х, академиком Борисом Рыбаковым) и Кириллом Туровским. Использовался метод анализа частоты парной встречаемости грамматических классов слов. В итоге обе названные гипотезы подкрепления не получили. Но при этом исследование дало «побочный» результат: выяснилось, что «Слово о полку Игореве», статьи Ипатьевской летописи, привлекавшиеся для сопоставления, и произведения Кирилла Туровского имеют определенную общность в структуре языка повествования. Спустя века это не выявляемое без применения современных математических методов структурное сходство подделать, разумеется, было невозможно.

С точки зрения лингвистики

В начале нынешнего столетия работу, посвященную рассмотрению проблемы подлинности «Слова» с точки зрения лингвистики, выпустил выдающийся лингвист академик Андрей Зализняк. Он убедительно показал, что знаний, достаточных для осуществления такой подделки, в конце XVIII века ни у кого не могло быть: фальсификатору требовалось бы не только знать в совершенстве язык XII столетия, но и вплести в текст элементы языковых норм XV–XVI веков, присутствующие в «Слове» и в то время также еще не изученные. Более того, оказалось, что некоторые из языковых явлений, отмечаемых в «Слове», стали известны науке только в конце XX столетия, после открытия археологами берестяных грамот и изучения их с точки зрения языка. Таким образом, дошедший до нас текст «Слова» относится, согласно данным лингвистики, к XII столетию, но при этом в нем присутствуют и элементы языковых норм XV–XVI веков. Последнее объясняется тем, что к этому времени относился список произведения, попавший к Мусину-Пушкину.

В последние годы ряд авторов выступили с предположениями, что «Слово о полку Игореве» было создано в XV столетии. Такая точка зрения не отрицает подлинность поэмы, поскольку «Слово» признается памятником средневековой литературы, но переносит его в отдаленную от описываемых событий эпоху (создание произведений о давних событиях не было редкостью в эпоху Средневековья). Тезисы о появлении «Слова» в XV веке не противоречат выводам исследователей о восприятии его как подлинного древнего памятника членами кружка Мусина-Пушкина. Можно совместить с ними и признание вторичности «Задонщины» по отношению к «Слову» (поскольку не исключено, что «Задонщина» была написана не сразу после Куликовской битвы, а в XV веке). Но язык «Слова о полку Игореве» останется камнем преткновения. Допустить, что автор XV столетия сумел искусно архаизировать язык под XII век, невозможно. Не может здесь спасти и допущение, что автор обработал какие-то устные сказания о походе Игоря, поскольку при устной передаче древний строй языка не сохраняется (что хорошо видно на примере былин).

Подводя итог, можно сказать: исходя из современного уровня научных знаний, не вызывает сомнений то, что «Слово о полку Игореве» является памятником средневековой литературы, созданным вскоре после описываемых в нем событий.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Горский А.А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., 1992

Зимин А.А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006

История спора о подлинности «Слова о полку Игореве»: Материалы дискуссии 1960-х годов. СПб., 2010

Антон Горский, доктор исторических наук