Что почитать и что увидеть в апреле?

№124 апрель 2025

Морохин А.В.

Придворная медицина в России в петровскую эпоху. 1682–1733 гг.

М.: Кучково поле, 2024

«История здравоохранения любого государства самым тесным образом связана с историей власти. Для правителя страны, вне зависимости от того, как называется занимаемая им должность, фактор здоровья является важнейшей составляющей его политической биографии и во многом определяет характер его деятельности, включая сохранение собственной власти и влияния». Так начинается новая книга кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ИРИ РАН Алексея Морохина. Монография представляет собой первое в историографии исследование придворной медицины в России эпохи Петра I. Автор анализирует формирование медицинской службы при первых Романовых, изучает свидетельства о болезнях и способах лечения членов правящей династии, исследует данные о придворных медиках царя-реформатора. Книга начинается с истории Аптекарского приказа и лечения царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, а также их близких. Один из главных разделов посвящен развитию медицины в России в Петровскую эпоху, анализу врачебных теорий и практик конца XVII – первой четверти XVIII века. Отдельная глава посвящена анализу источников, освещающих недуги и методы лечения жен и сестер императора, а также его самого. Автор приходит к выводу, что «на протяжении всей своей жизни Петр I страдал многочисленными недугами». Еще в молодости у него появилось заболевание нервной системы, со временем возник хронический гепатит, усугубленный пристрастием к алкоголю, а в последние годы появились проблемы с мочеиспусканием. «В январе 1725 года, после очередных алкогольных возлияний, у царя, видимо, произошло обострение его старых "болячек"… вдобавок к этому Петр I, судя по всему, еще и перенес инсульт. Справиться с несколькими болезнями организм царя был уже не в состоянии, и спасти государя не удалось», – пишет Алексей Морохин. В книге анализируются сведения о болезнях и лечении петровского соправителя – царя Ивана Алексеевича (1666–1696), а также сына и наследника Петра царевича Алексея Петровича и других его детей. Отдельный раздел посвящен лечению представителей правящих династий Европы – родственников российской царской семьи. По мнению автора, методы лечения членов правящей династии России соответствовали медицинским представлениям того времени. Исследование базируется на комплексе источников, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые. Книга предназначена для ученых-историков, специалистов по истории России XVII–XVIII веков, преподавателей, студентов, а также всех интересующихся прошлым своего Отечества.

Борисова Т.Ю.

Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России

М.: Новое литературное обозрение, 2025

Судебная реформа 1864 года стала попыткой качественного преобразования всей системы российского правосудия. Порожденная ею практика стала ярким явлением русской общественной жизни, одним из главных маркеров эпохи Великих реформ Александра II. Важным импульсом реформы, помимо сугубо политических причин, стали формирующиеся в обществе представления о «долге совести» и «чувстве истины». Книга рассказывает о влиянии общественного мнения и ожиданий «передового общества» середины XIX века на ход этих преобразований.

Кострикова Е.Г.

Информационная политика российского правительства в годы Первой мировой войны и революции. 1914–1917 гг.

М.: Кучково поле, 2024

Издание посвящено роли России в информационном противостоянии Первой мировой войны. В начале книги анализируется деятельность госструктур, отвечавших за информационную политику Российской империи, в особенности Петроградского телеграфного агентства, которое было основным источником сообщений о событиях на фронте и в тылу. Вторая часть освещает информационную политику Временного правительства. Монография основана на архивных материалах, большинство из которых впервые вводится в научный оборот.

Уинн Ч.

Умеренный большевик Михаил Томский

СПб.: БиблиоРоссика, 2025

Опираясь на документы из российских и британских архивов, английский историк Чартерс Уинн предлагает новые интерпретации истории советских профсоюзов и политики РКП(б) в 1920-х годах. В центре монографии – фигура Михаила Томского (1880–1936), большевика с 1904 года и лидера советских профсоюзов. Его жизненный путь автор прослеживает от начала политической деятельности в дореволюционной заводской среде и до фатального конфликта с Иосифом Сталиным, вызванного разногласиями по поводу темпов и средств коллективизации.

Мосионжник Л.А.

Робин Гуд глазами шерифа: Г.И. Котовский по материалам следственных дел

СПб.: Нестор-История, 2024

Книга посвящена раннему, «бессарабскому», окутанному множеством легенд периоду жизни Григория Котовского (1881–1925). Если не считать детства, которое также прошло в Бессарабии, этот период продолжался с 1 декабря 1905 года, когда Григорий Иванович начал «действовать на большой дороге», до 1916-го, когда после очередного ареста его этапировали из Кишиневской тюрьмы в Одессу. В своей книге молдавский исследователь Леонид Мосионжник в общих чертах рассматривает миф о Котовском: его сложение, соответствие мифологическому шаблону героя, место среди «благородных разбойников» в истории и литературе. Вторая часть посвящена лицам, с которыми Котовский взаимодействовал, – соратникам, противникам и жертвам. В третьей части реконструируется история его действий в Бессарабии и Одессе до 1917 года, основанная на документах полиции и суда. Текст опирается на материалы кишиневских архивов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Гётц А.

Народное государство Гитлера: грабеж, расовая война и национал-социализм

СПб.: Питер, 2024

Историк Али Гётц – один из ведущих немецких исследователей нацизма. В своей новой книге он рассказывает о масштабном разграблении Европы нацистами, от которого выиграли миллионы простых немцев. Во время Второй мировой войны правительство Гитлера превратило государство в беспрецедентную машину грабежа, обеспечив подавляющее большинство своих граждан социально-политическими и налоговыми льготами, а также стабильным снабжением. Однако цену за это благосостояние заплатили миллионы европейцев, чье имущество и средства к существованию были экспроприированы: доходы от продажи конфискованного нацистами имущества по всей Европе пополняли военную казну Германии.

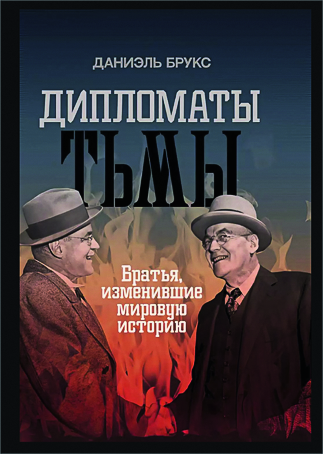

Брукс Д.

Дипломаты тьмы. Братья, изменившие мировую историю

М.: Картина мира, 2025

Они были архитекторами новой мировой реальности. Джон Фостер Даллес (1888–1959) и Аллен Даллес (1893–1969) – братья, ставшие невидимыми властителями послевоенного мира. Один из них, будучи госсекретарем США, занимался публичной дипломатией, другой, возглавляя ЦРУ, принимал решения, о которых миру не суждено было узнать. На основе документов и свидетельств очевидцев автор рассказывает, как братья Даллес влияли на политику десятков стран, оставляя за собой след из переворотов, спецопераций и тайных союзов.

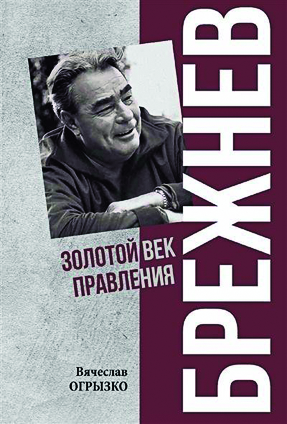

Огрызко В.В.

Брежнев. Золотой век правления

М.: Вече, 2025

Леонид Брежнев (1906–1982) – одна из самых ярких фигур поздней советской политической истории. Для одних он стал символом эпохи застоя: его обвиняют в срыве экономических реформ, что якобы не позволило нашей стране перегнать «загнивавший Запад». Другие видят в нем руководителя, при котором выросло материальное благосостояние народа и началась разрядка международных отношений. Историк Вячеслав Огрызко предлагает собственный, весьма неожиданный взгляд на фигуру Брежнева.

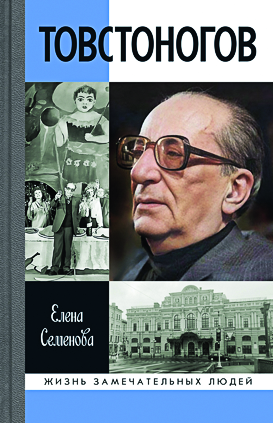

Семенова Е.В.

Товстоногов. Спасавший красоту

М.: Молодая гвардия, 2025

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Георгий Товстоногов (1915–1989) – режиссер, создавший целую эпоху не только в отечественном, но и в мировом театральном искусстве. Сын «врага народа», он не скрывал своего происхождения, в анкетах называя себя русским дворянином, и принципиально отказывался вступать в партию. Ему удалось совершить настоящий переворот на советской театральной сцене. Ленинградский Большой драматический театр под его руководством стал не только культурным, но и духовным явлением своего времени, а для его создателя – империей, в которой он безгранично царствовал. Однако до конца своих дней «император» оставался одиноким, несмотря на глубокое почитание и любовь своих «подданных».

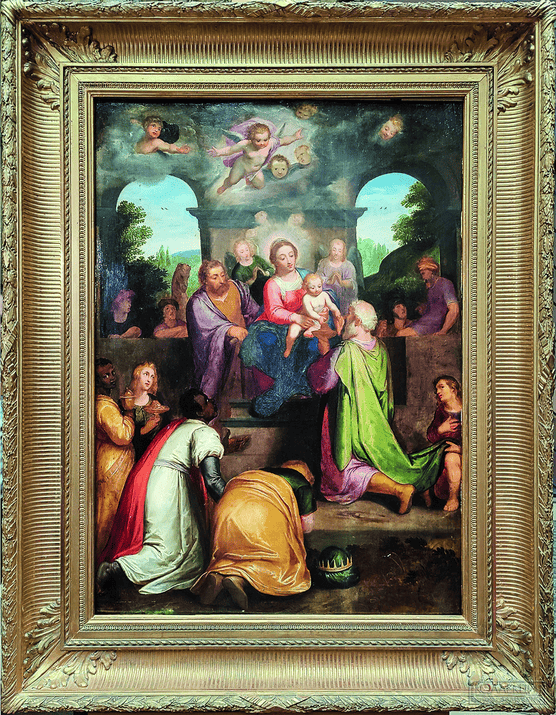

11 марта – 27 апреля

К 100-летию Картинной галереи ГМИИ имени А.С. Пушкина

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Москва, улица Волхонка, 12

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку, посвященную 100-летию Картинной галереи. Сегодня в ее коллекции свыше 3 тыс. произведений, созданных в период от Средних веков до наших дней. Экспозиция освещает важный этап истории музея, когда к египетской коллекции и собранию слепков добавились живописные произведения Рембрандта, Франса Снейдерса, Гверчино, Никола Пуссена и других выдающихся мастеров. Один из крупнейших музеев России берет свое начало в конце XIX века из Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. Профессор Иван Цветаев планомерно превращал его в учебно-образовательный и публичный музей, где в гипсовых слепках и макетах были представлены основные этапы истории искусства. В 1912 году музей, получивший имя Александра III, был открыт в новом здании на Волхонке. Однако Картинная галерея появилась там только спустя 12 лет. Развернутая экспозиция, дополненная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории. Выставкой же, по существу, служит вся Картинная галерея музея, отмечающая свой вековой юбилей.

11 апреля – 17 августа

Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае

Музеи Московского Кремля

Москва, Кремль, выставочные залы Патриаршего дворца и Успенской звонницы

Выставка проходит в рамках программы перекрестных годов культуры России и Китая и организована при поддержке ПАО «Транснефть». Экспонаты прибыли из Национального музея Китая – одного из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Трапеза для китайцев – не только способ удовлетворить базовые жизненные потребности, но и важный инструмент укрепления дружеских связей, достижения согласия в отношениях между людьми, а также источник вдохновения во всех областях искусства. На протяжении почти 7000 лет истории китайской цивилизации связанные с трапезой традиции пронизывали все сферы жизни – от повседневного быта до сакральных ритуалов и государственной символики. На выставке представлены 145 экспонатов, отражающих эволюцию китайской культуры: от первых приспособлений эпохи неолита и традиционной кухонной утвари до повседневной и парадной посуды, живописных свитков, костюмов и наборов для застольных игр. Эти артефакты позволяют увидеть Китай как страну изобилия, познакомиться с древними кулинарными техниками и проследить, как менялась кухонная утварь на протяжении веков. Особый раздел выставки посвящен главным напиткам Китая – вину и чаю. Традиции их употребления насчитывают не одно тысячелетие и занимают важное место в повседневной жизни китайцев.

13 марта – 25 мая

Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Москва, Андроньевская площадь, 10

Ростов – один из древнейших русских городов, а его епархия издавна была форпостом христианства в Залесской земле. Неудивительно, что здесь сформировалась особая художественная традиция, долгое время сохранявшая самобытность даже после окончательного присоединения ростовских земель к Московскому княжеству в 1474 году. На выставке представлено около 50 памятников из различных музейных собраний. Это выразительные, выдающиеся произведения, которые позволяют познакомиться с особенностями ростовской школы иконописи, ощутить ее притягательную силу и красоту. Некоторые из работ лишь недавно прошли реставрацию и впервые становятся доступны для публики и научного сообщества.

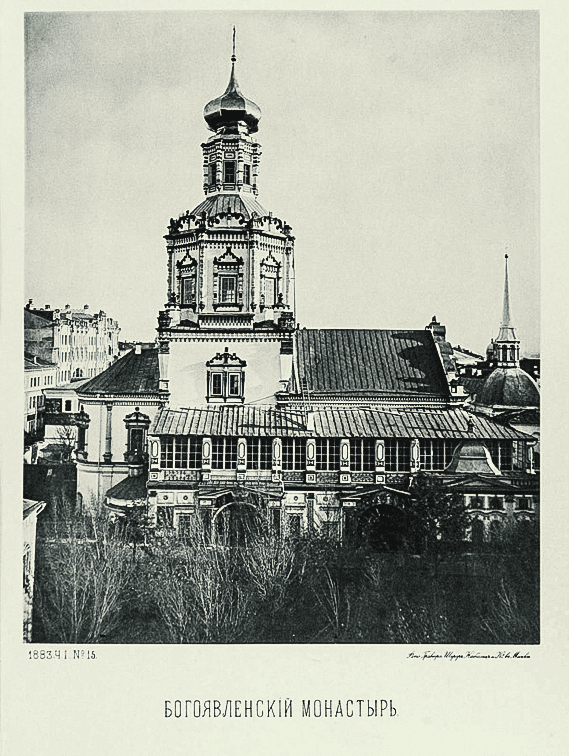

4 февраля – 4 мая

Святые обители Москвы. Богоявленский монастырь

Музей Москвы, Центр изучения истории и наследия Златоустовского монастыря

Москва, Малый Златоустинский переулок, 5, стр. 1

Экспозиция открывает цикл совместных мини-выставок, посвященных истории монастырей столицы. В рамках проекта действующую выставку «Разрушенный, но живой», рассказывающую о Златоустовском монастыре, дополнили витрины с 52 археологическими артефактами. Эти находки были обнаружены во время раскопок на территории Богоявленского собора в Китай-городе, а затем переданы в фонды музея. Среди экспонатов – изразцы XVI–XVII веков, фрагмент ожерелка – детали ворота, расшитого золотной нитью и происходящего из монастырского некрополя XIV столетия, а также фрагменты домонгольских браслетов, монеты, сосуды-слезницы и осколки белокаменных надгробий с граффити.

Варвара Рудакова