События апреля

№124 апрель 2025

250 лет назад

Война за независимость

Североамериканцы взялись за оружие в борьбе против английских колонизаторов

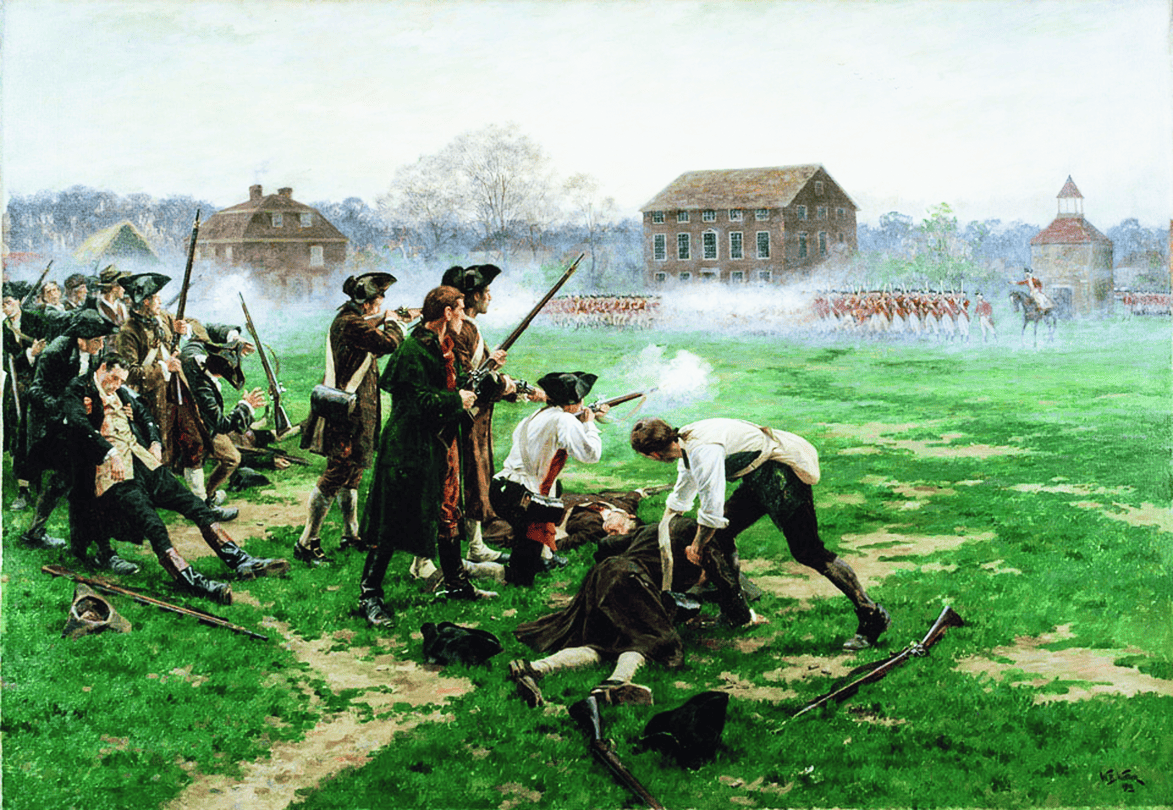

После Семилетней войны 1756–1763 годов английский парламент, в котором североамериканские колонии не имели представителей, ввел для них новые налоги. В частности, обложил пошлинами ввозимые в Северную Америку стекло, бумагу, краску, свинец и чай, а королевским чиновникам разрешалось производить обыски в домах колонистов без санкции прокурора. В 1773-м Лондон принял «Чайный закон», позволявший британской Ост-Индской компании ввозить чай без уплаты акциза, что подрывало торговлю местных предпринимателей. Это привело к росту протестных настроений, выразителем которых стала организация «Сыны свободы». В декабре 1773 года ее активисты устроили в Бостонской гавани митинг, вошедший в историю как «Бостонское чаепитие». Несколько «Сынов», переодевшись в индейцев, проникли на прибывшие в порт английские корабли и выбросили за борт весь груз чая. В ответ британские власти закрыли Бостонский порт и упразднили самоуправление Массачусетса.

Эти события подтолкнули 13 североамериканских колоний к борьбе за независимость. Для координации действий возникли Корреспондентские комитеты, при активном участии которых в сентябре 1774 года в Филадельфии прошел Первый Континентальный конгресс. В результате принятые Лондоном «Невыносимые законы» были осуждены, объявлен бойкот британским товарам и принята декларация, провозглашавшая естественные права колонистов на «жизнь, свободу и собственность». Североамериканцы стали вооружаться. 19 апреля 1775 года английские войска попытались захватить один из складов с оружием, что привело к первому сражению между колонистами и англичанами у Лексингтона и Конкорда близ Бостона. Так началась Война за независимость США, через восемь лет завершившаяся Парижским миром – фактически военным и политическим поражением Великобритании, признавшей независимость 13 североамериканских колоний – впоследствии штатов.

Битва при Лексингтоне 19 апреля 1775 года. Худ. Уильям Барнс Воллен. 1910 год

Битва при Лексингтоне 19 апреля 1775 года. Худ. Уильям Барнс Воллен. 1910 год

195 лет назад

45 томов права

Завершилась работа по составлению первого в истории России Полного собрания законов

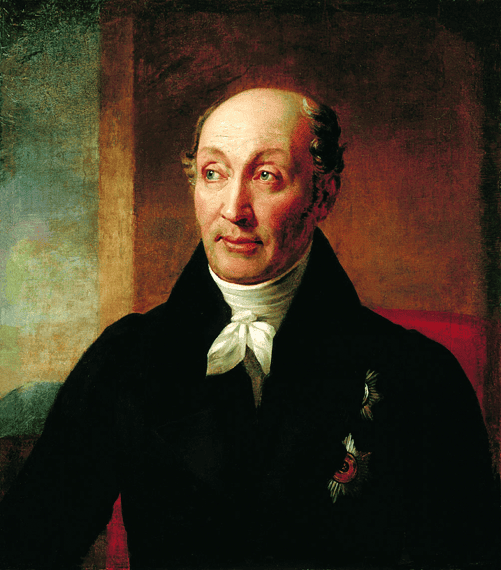

Вопрос систематизации законов Российского государства к началу правления императора Николая I в 1825 году стоял остро. Последнему из существовавших к тому моменту своду законов – Соборному уложению – было более 170 лет. За это время страна превратилась в империю, многие нормы, актуальные в середине XVII века, устарели, появилось множество новых законов. В итоге нормативные акты часто противоречили друг другу: один и тот же вопрос мог регулироваться по-разному в зависимости от года издания акта. Даже опытные правоведы не всегда могли определить, какой из документов считать действующим. Многократные попытки систематизировать законодательство, которые предпринимались еще со времен Петра I, так и не были доведены до конца. Николай I поручил эту задачу Михаилу Сперанскому – правоведу, который уже дважды в предыдущее царствование пытался упорядочить законы. Для проведения этой работы было образовано Второе отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Работа над созданием Полного собрания законов началась в 1826-м, а 1 (13) апреля 1830 года завершилась печать монументального издания, состоящего из 45 томов. В хронологическом порядке были опубликованы законодательные акты, принятые с 1649 по 1825 год. Сперанский исключил лишь те документы, которые были изъяты, уничтожены или засекречены по распоряжению императоров. Николай I издал рескрипт, по которому было необходимо снабдить книгами Полного собрания все департаменты Сената и все присутственные губернские места. Еще через три года в свет вышел Свод законов Российской империи, состоящий из восьми книг, в котором были представлены все действующие на тот момент законодательные акты.

Портрет М.М. Сперанского. Худ. А.Г. Варнек. 1824 год

120 лет назад

Права печатников

В Санкт-Петербурге организован первый в России профсоюз

Независимые профессиональные союзы появились в нашей стране во время Первой русской революции 1905–1907 годов. Встать на путь борьбы за свои права и интересы трудящихся вынудили тяжелые условия работы и низкие зарплаты. Один из активистов Союза рабочих печатного дела, созданного в столице в апреле 1905-го, Михаил Киселевич свидетельствовал: «Заработок книжного наборщика к 1905 году колебался между 25–40 рублями, на газетах достигал до 60 рублей при 12–16-часовом рабочем дне. Переплетчики и другие типографские рабочие зарабатывали в большинстве случаев еще меньше, и их положение было еще безотраднее». Союз рабочих печатного дела громко заявил о себе во время Всероссийской политической стачки. С 18 по 21 октября в столице перестали выходить все газеты, за исключением «Правительственного вестника» и «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции», которые набирали служившие при армейских штабах солдаты.

Примеру петербургских печатников последовали многие. В 1905 году свои профсоюзы появились у трудящихся самых разных профессий, включая музыкантов, художников, писателей и суфлеров. К 1907-му такие организации объединяли уже более 300 тыс. человек. «Столь внушительное начало, однако, насторожило одновременно и правительство, и предпринимателей. Со стороны последних большого желания как-то сотрудничать или договариваться с профсоюзами не было. Поэтому понимание необходимости социального партнерства, выражаясь современным языком, дошло до сознания лишь очень небольшой части предпринимателей. Политизация профсоюзов – результат многих факторов. В том числе политики, проводимой как правительством, так и работодателями», – констатировал историк Исаак Розенталь. Тем не менее во многом благодаря сотрудничеству с профсоюзами и поиску компромиссов между предпринимателями и рабочими властям удалось к 1908 году ослабить революционные настроения.

100 лет назад

Крепость на Волге

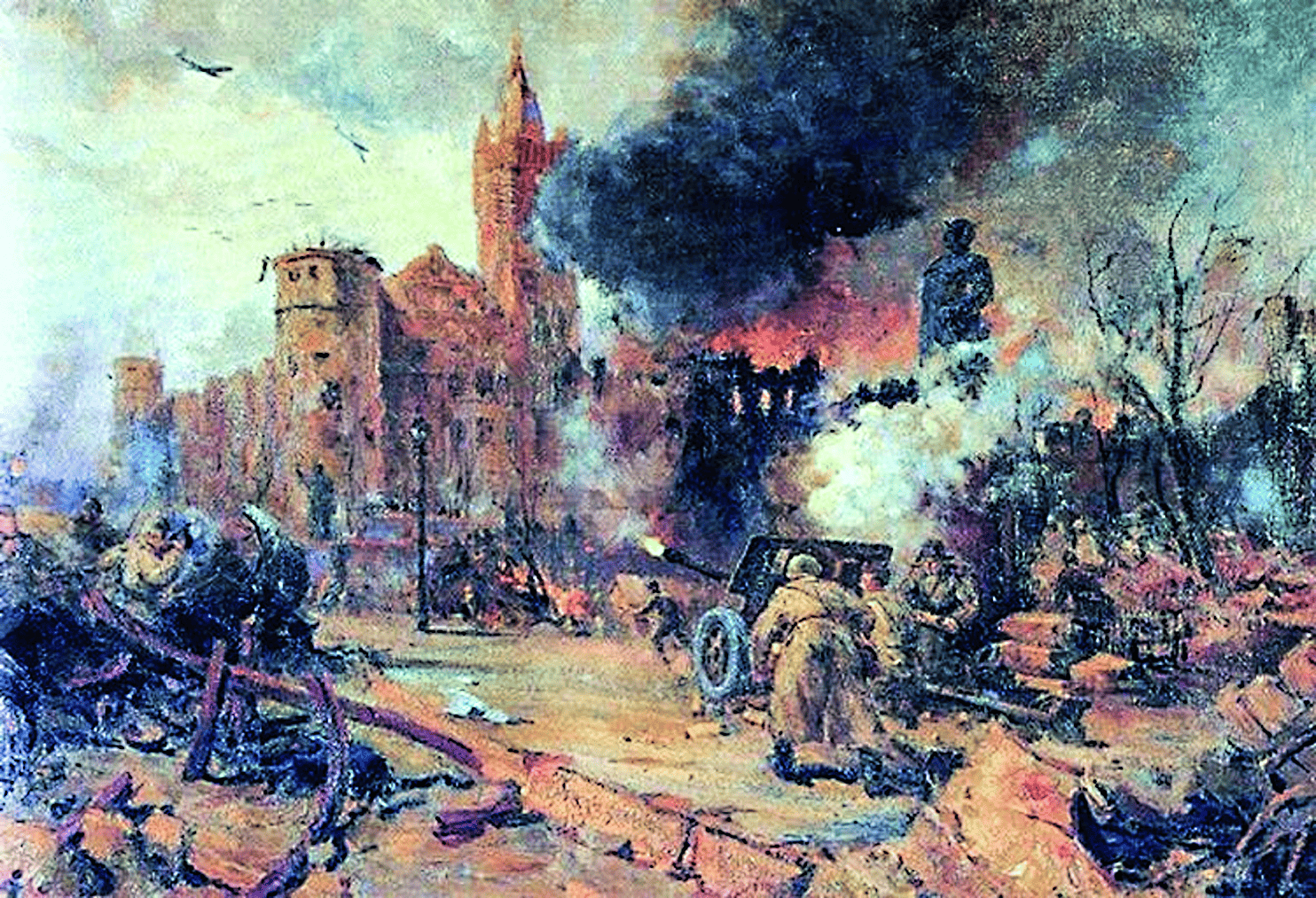

Город Царицын переименовали в Сталинград

Царицын был основан как сторожевая крепость на южных рубежах Московского царства 12 июля 1589 года, во время правления царя Федора Ивановича. Свое первое наименование город получил по протекавшей здесь речке Царице. Именем генерального секретаря ЦК РКП(б) его назвали 10 апреля 1925 года по решению Президиума ЦИК СССР в знак признания заслуг Иосифа Сталина при обороне Царицына во время Гражданской войны. Сталин прибыл в город на Волге 6 июня 1918-го и наладил отправку хлеба и скота в центр России, Туркестан и Баку, а уже в июле провел мобилизацию населения для строительства оборонных укреплений. Под его руководством защитники Царицына отразили три штурма Донской армии генерала Петра Краснова.

«Сталин был в Царицыне всем: уполномоченным ЦК, членом Реввоенсовета, руководителем партийной и советской работы», – утверждал большевик Федор Раскольников, которого трудно заподозрить в симпатиях к генсеку. Схожую оценку позже дал и бывший начальник штаба Северо-Кавказского военного округа полковник Анатолий Носович: «Надо отдать справедливость ему, ибо его энергии может позавидовать любой из администраторов, а способности применяться к делу и обстоятельствам следовало бы поучиться многим».

В 1930-е Сталинград превратился в крупный индустриальный центр. Во время Великой Отечественной под его стенами нашли погибель войска фашистской Германии и ее сателлитов, а город стал символом коренного перелома во Второй мировой войне, символом Великой Победы. В 1961 году, на пике хрущевской десталинизации, Сталинград переименовали в Волгоград. Однако, как отмечают ученые, название получилось весьма искусственным: по крайней мере, сочетание форманта -град с названием реки не имеет аналогов в русскоязычной топонимии. В 1967-м в городе был открыт мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», а с 2023-го по решению Волгоградской областной думы в памятные даты Великой Отечественной войны город на 10 дней в году возвращает свое фронтовое название. В эти дни даже дорожные указатели «Волгоград» заменяются на «Сталинград».

95 лет назад

Высшая награда

Учрежден орден Ленина

После смерти Владимира Ленина возникла идея награждать «орденом Ильича» четырехкратных кавалеров первой советской награды – ордена Красного Знамени. Однако после окончания Гражданской войны боевые награды вручали редко, и от этой идеи пришлось отказаться. В начале 1930 года работы над проектом, получившим название «орден Ленина», были возобновлены. Совнарком поручил художникам Гознака создать рисунки будущей награды. Вскоре один из эскизов был утвержден, и 6 апреля Президиум ЦИК СССР выпустил постановление об учреждении нового ордена.

Первоначально он выглядел достаточно скромно: обрамленный колосьями серебряный медальон с барельефом Владимира Ленина в центре и индустриальным пейзажем на заднем плане. В 1934-м орден получил более торжественный и яркий вид, соответствующий статусу главной награды страны: его чеканили из золота, а изображение вождя дополнили красным знаменем и звездой.

Орденом Ленина № 1 в мае 1930 года наградили газету «Комсомольская правда» за «активное содействие в усилении темпов социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня основания». Первое личное награждение состоялось только в 1932 году: высшей награды удостоили секретаря ЦИК СССР Авеля Енукидзе. Первым трехкратным кавалером ордена Ленина стал в 1939 году летчик-испытатель Владимир Коккинаки. Награду вручали и за боевые заслуги, в том числе во время Великой Отечественной: получить ее могли как рядовые, так и маршалы.

Кавалерами 11 высших наград Советского Союза были Николай Патоличев (1908–1989) и Дмитрий Устинов (1908–1984). Патоличев в годы Великой Отечественной работал первым секретарем Челябинского обкома и сыграл важную роль в организации военной промышленности на Урале, а в 1958–1985 годах занимал пост министра внешней торговли. Устинов с 1941-го был наркомом вооружения, а после войны несколько десятилетий на разных постах возглавлял оборонную индустрию страны. В 1976–1984 годах, уже в звании маршала, он был министром обороны СССР.

Последним кавалером ордена Ленина 21 декабря 1991 года стал директор Маслянинского кирпичного завода Яков Муль. После распада Советского Союза награда прекратила свое существование.

Орден Ленина 1930–1932 годов

90 лет назад

Народная команда

Организовано спортивное общество «Спартак»

В начале 1930-х в сборной СССР по футболу играли четверо братьев Старостиных, старший из которых – Николай – был капитаном. Они выступали в клубных командах системы «Потребкооперация». В 1934 году генеральный секретарь ЦК комсомола Александр Косарев предложил братьям создать спортивное общество и найти для него звучное наименование. Николай Старостин подал идею назвать его «Спартак»: «В этом слове чувствуется неукротимый дух». Название отсылало как к вождю восставших гладиаторов, так и к немецким марксистам из «Союза Спартака», которых почитали в СССР. Кроме того, оно созвучно с самим словом «спорт». 19 апреля 1935 года комитет Всесоюзного совета физической культуры утвердил устав нового общества и его красно-белые цвета. С этого момента спартаковские секции по разным видам спорта стали открываться по всей стране.

В отличие от других советских добровольных спортивных обществ (ДСО), которые курировали армия, милиция, железные дороги, «Спартак» находился под опекой профсоюзов. Поскольку в этих организациях состояли почти все трудящиеся, «Спартак» считался «народной» командой. Называли его и «братским» обществом: в разные годы в футболе блистали братья Старостины, в легкой атлетике – братья Знаменские, в хоккее – братья Майоровы.

Московские спартаковцы особенно ярко проявили себя в самых популярных игровых видах спорта. У красно-белых всегда были самые преданные болельщики и неизменно талантливые игроки, такие как футболисты Игорь Нетто, Ринат Дасаев, Федор Черенков или хоккеисты Вячеслав Старшинов, Александр Якушев, Виктор Шалимов.

Среди самых титулованных спартаковцев в других видах спорта – пятикратная олимпийская чемпионка гимнастка Нелли Ким, двукратный победитель Игр маэстро спортивной ходьбы Владимир Голубничий, многократные рекордсменки мира и чемпионки Олимпийских игр в толкании ядра и метании диска Надежда Чижова и Фаина Мельник. Спартаковцем был и двукратный шахматный король Тигран Петросян. За «народную» команду, пожалуй, и сегодня в России болеют с особенной спартаковской страстью.

Первомайская демонстрация. Минск, 1955 год