Собачье сердце

№124 апрель 2025

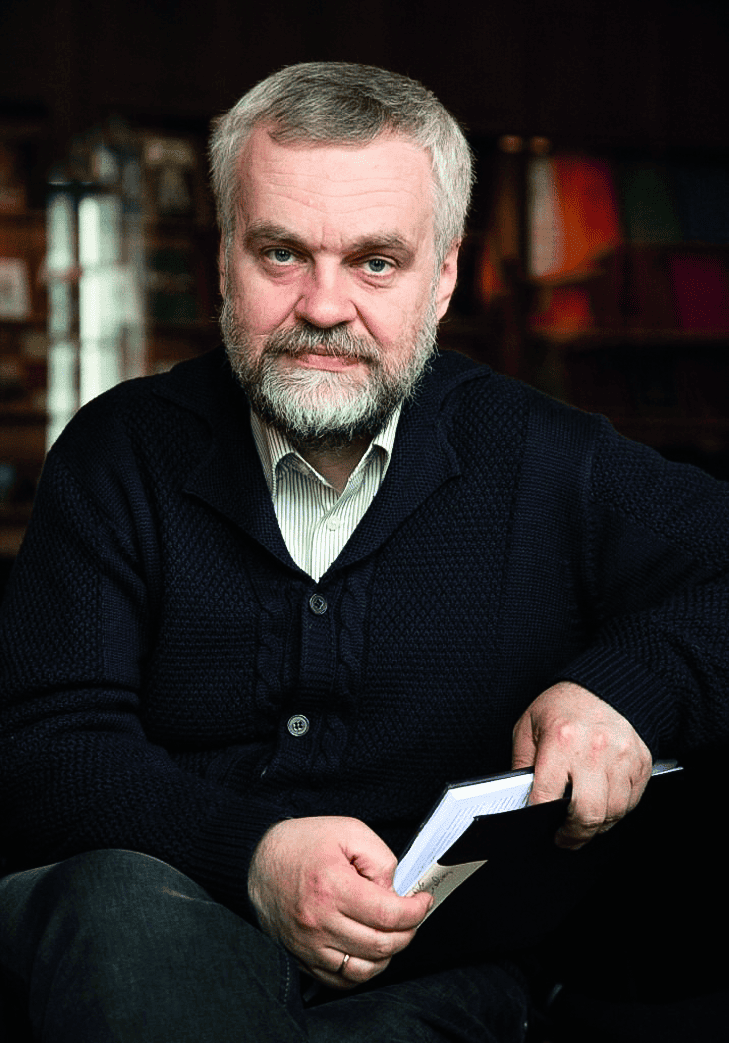

В 1925 году Михаил Булгаков завершил работу над повестью, которая, будучи изданной в конце 1980-х, окончательно сокрушила главный советский миф о революции. О том, как это произошло, в интервью «Историку» размышляет биограф писателя, ректор Литературного института, доктор филологических наук, профессор Алексей Варламов

Беседовал Владимир Рудаков

Алексей Варламов

Алексей Варламов

Судьба книг Михаила Булгакова – лучшее подтверждение истинности слов одного из его персонажей о том, что «рукописи не горят». Писатель закончил «Собачье сердце» весной 1925 года, а в печати – да и то за пределами СССР – оно появилось лишь в 1968-м, почти через три десятилетия после смерти автора. К массовому отечественному читателю повесть пришла и того позже – в 1987-м, в разгар перестройки и гласности, и в следующем году была экранизирована кинорежиссером Владимиром Бортко. Изумительный текст классика русской литературы, помноженный на гениальную игру выдающегося актера Евгения Евстигнеева, сделали свое дело. Историю о профессоре Преображенском, собаке Шарике и председателе домкома Швондере узнали практически все советские граждане: недаром вождь пролетариата говорил, что «важнейшим из всех искусств для нас является кино».

Кадр из телефильма «Собачье сердце». Режиссер Владимир Бортко. В роли профессора Преображенского – Евгений Евстигнеев, в роли Полиграфа Шарикова – Владимир Толоконников. 1988 год

Порядок против хаоса

– Понимал ли Булгаков, что пишет в стол и советская цензура не позволит опубликовать такое произведение?

– Поначалу, думаю, нет. Для него фабула повести – история о том, как светило медицинской науки во время опыта по пересадке органов случайно превратил собаку в человека, – была прежде всего возможностью достучаться до современного читателя, который был явно увлечен фантастическими сюжетами. Напомню, что в это время в русской советской литературе появляются и Александр Беляев с «Головой профессора Доуэля», а затем «Человеком-амфибией», и Алексей Толстой с «Аэлитой», чуть раньше – Александр Грин с «Блистающим миром». Новая действительность, в которой оказалась страна и в которой оказался он сам, требовала нового языка, новых форм, новых героев, новых идей, и Булгаков полагал, что написал в этом смысле очень актуальную вещь. Если «Белая гвардия», законченная им чуть раньше, в 1924 году, – это все-таки более традиционная проза, апеллирующая к опыту русской классики (не случайно там эпиграф из «Капитанской дочки»), то «Собачье сердце» – это уже новаторская вещь.

Михаил Булгаков. 1928 год

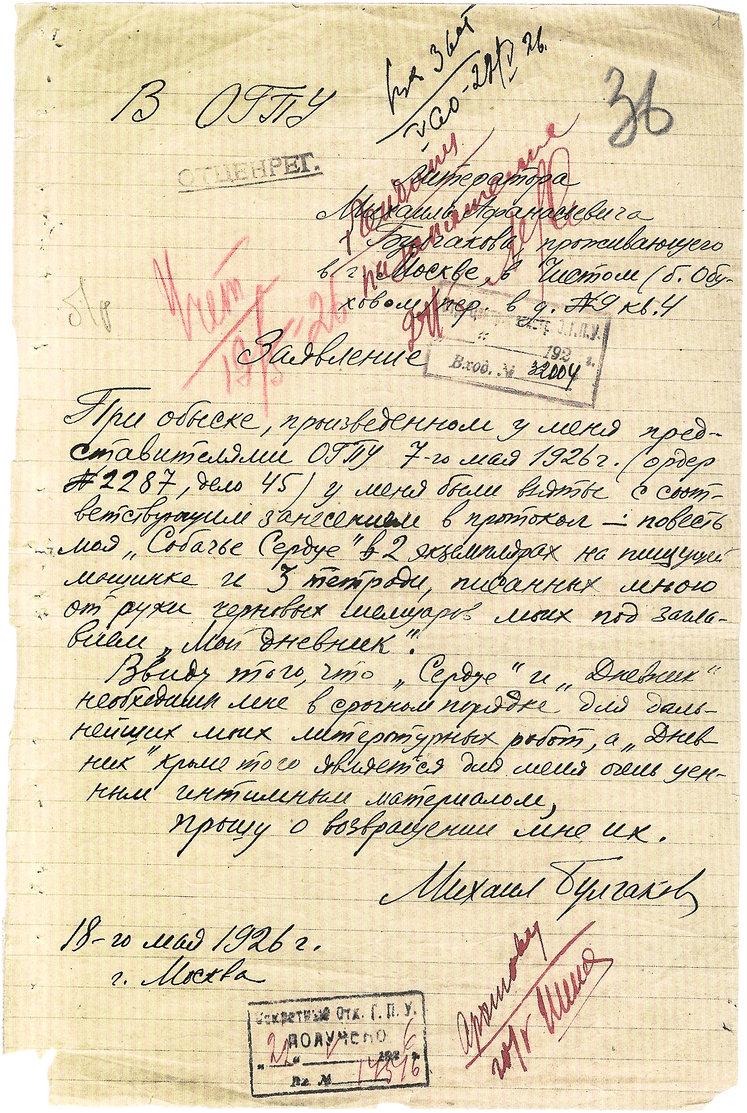

Заявление Михаила Булгакова в ОГПУ с просьбой вернуть ему рукопись повести «Собачье сердце». 18 мая 1926 года

– И главный герой там все-таки не Шарик-Шариков?

– Конечно. Булгакову всегда была интересна творческая личность, он последовательно разрабатывал тему героя-творца, героя-созидателя, героя-изобретателя. В «Роковых яйцах» это гениальный ученый, в «Мольере» – сам Мольер, в «Мастере и Маргарите» – Мастер, да и в пьесах тоже: вспомним хотя бы фильм «Иван Васильевич меняет профессию», снятый по его произведению, где показан создатель машины времени. И в этом ряду профессор Преображенский из «Собачьего сердца» занимает важное место. Булгаков сам был врачом, поэтому для него изобразить не просто ученого, а именно врача, затеявшего сложный научный эксперимент, было особенно интересно. Причем он отталкивался, скорее всего, от образа своего дяди Николая Михайловича Покровского, которого можно считать прототипом профессора Преображенского: он был успешный, обеспеченный человек, хороший врач, действительно жил на Пречистенке. Думаю, Булгакову было интересно поразмышлять о том, как сталкивается старый, такой, казалось бы, незыблемый мир в лице этого профессора с тем хаосом, который наваливается и безраздельно царит вокруг. Столкновение порядка и хаоса в этом конкретном доме, в семикомнатной профессорской квартире – вот что его интересовало. Но в итоге у него получилась остросоциальная вещь, жесткая сатира на революцию и власть пролетариата, на советский миф о рождении нового человека.

– Какими были политические настроения у Булгакова в этот момент? Собирался ли он эмигрировать или смирился с тем, что ему предстоит сосуществовать с советской властью? Верил ли он в то, что она не навсегда?

– Середина 1920-х годов – время для него скорее позитивное, чем негативное, потому что самые трудные периоды он уже пережил. В частности, это работа земским врачом, когда он чуть не умер от морфия, от своей наркозависимости. И потом, конечно, был тяжелейший период, связанный с Киевом, с Гражданской войной, с Петлюрой – всем тем, что описано у него в «Белой гвардии» и других текстах. Да и после этого был невероятно сложный момент, когда Михаилу Афанасьевичу не удалось эмигрировать вместе с отступающей белой армией и он был вынужден остаться в Советской России. Он переезжает в столицу, и начинается его врастание в московскую жизнь. Булгаков появился в Москве осенью 1921 года, не имея ничего: ни денег, ни работы, ни профессии, от которой он отказался, ни перспектив. Это состояние полной беспомощности и беззащитности. Но он выжил, встал на ноги. Потом в одном из своих очерков Булгаков написал, тоже используя «собачий» образ: «Я, как собака шерстью, оброс разными революционными мандатами». С помощью этих мандатов он все-таки сумел укорениться в столице. У Булгакова есть замечательный автобиографический рассказ «Воспоминание…» о том, как он ходил к Надежде Крупской с письмом к Ленину, чтобы тот дал ему прописку. А Крупская, прочитав «документ», сказала, что, мол, нечего Владимира Ильича такими глупостями беспокоить, и сама все решила. Этот рассказ полон признательности советской власти: благодаря ей Булгакову удалось выбраться из сложных жизненных обстоятельств. Поэтому, я полагаю, мысли об эмиграции в ту пору были не очень актуальны. Он понимал: после всего случившегося с ним вряд ли есть возможность двинуться куда-то еще. Надо смириться и жить в тех условиях, которые даны. Тем более что у него тогда еще не было никаких жестких столкновений с властью: это происходило до того, как к нему пришли с обыском, вызвали на Лубянку и устроили допрос. По дневнику Михаила Афанасьевича видно, что у него состояние тревоги, но все же есть и ощущение, что самое страшное уже позади.

Профессор и власть

– Почему такое название – «Собачье сердце»? Профессор ведь не пересаживает сердце. Милейший пес, как его называет Преображенский, становится Шариковым, получая гипофиз, семенные железы и что-то там еще от пьяницы и люмпена Клима Чугункина.

– Хороший вопрос. Честно скажу, мне самому название «Собачье сердце» кажется немножко странным. Слово «сердце» уводит в сторону, потому что предполагает бóльшую эмпатию, какие-то романтические, эмоциональные составляющие, в повести же явно про другое написано. Но таково было решение Булгакова – это его авторское право.

– Для него это было этапное или все-таки проходное произведение?

– Скажу так: конечно, для Булгакова «Собачье сердце» не было самым важным произведением этого периода. Гораздо больше души он вложил в роман «Белая гвардия», который, по его мнению, фактически провалился. Потому что, во-первых, был напечатан не полностью, а только на две трети, а во-вторых, остался практически незамеченным. Напомню, что «Белую гвардию» опубликовали в декабре 1924 года в журнале «Россия». Потом был второй номер, а третий с финалом произведения уже не вышел. И роман как бы повис: то есть он вроде есть, но его нет. О создании пьесы на основе романа Булгаков тогда еще не думал: «Дни Турбиных», которые его потом окрылили и подняли в собственных глазах и в глазах публики, – это уже осень 1926-го. Так что Булгаков пишет «Собачье сердце» в момент неустойчивого равновесия, когда непонятно, куда все качнется и как сложится его писательская судьба.

– Откуда такой антисоветский посыл в «Собачьем сердце»? Профессор Преображенский открыто признает, что он не любит пролетариат. То есть советскую власть…

– Прежде всего совершенно очевидно, что профессор Преображенский – не тот человек, который стопроцентно выражает авторскую позицию. Это в фильме Владимира Бортко профессор, безусловно, положительный герой – одна из лучших ролей Евгения Евстигнеева, создавшего действительно очень сильный и очень притягательный образ…

– Образ России, которую мы потеряли…

– Именно. Но я хочу заметить, что отношение самого Булгакова к профессору весьма амбивалентное. Ему, может быть, нравятся его талант, образованность, склонность к порядку во всем. Однако по большому счету понятно, что Преображенский во многом паразитирует за счет того, что ухватил власть за интимное место – в прямом и в переносном смысле этого слова, оперируя важных чинов и возвращая им молодость. Власть потому и смиряется с ним и терпит все антисоветские выходки – он ей (даже не ей самой, а ее отдельным вождям) очень нужен. Поэтому не стоит примитивно трактовать, что у Булгакова Шариков и Швондер – условно «плохие», а профессор Преображенский – «хороший». На самом деле профессор – человек, который сначала куражится над природой, и апогеем этого куража является создание Шарикова, а дальше уже Шариков куражится над профессором, внося в его дом хаос, который профессор своими руками и создал.

Кстати, профессора Преображенского довольно любопытно сравнить с профессором Персиковым из «Роковых яиц». Обе повести писались почти в одно и то же время, одна за другой, и отчасти там похожие сюжеты: сделано некое гениальное изобретение, которое в итоге влечет за собой нарушение законов природы, а затем и хаос. Спустя десятилетия братья Стругацкие будут исследовать, каковы допустимые пределы вмешательства человека в тайны мироздания, а Булгаков размышляет над этим уже в середине 1920-х. В «Роковых яйцах» очень хорошо видно, к чему приводит ситуация, когда ученым движет бескорыстная жажда поиска и открытий. В отличие от профессора Преображенского, Персиков – монах от науки, кроме нее ему ничего не нужно, его абсолютно не интересуют ни быт, ни искусство, ни семейная жизнь, ни слава. Ему интересна только наука. Профессор Преображенский изображен человеком в полноте бытия, который любит «вкусно жить»: ходить в оперу, со вкусом одеваться, вкусно есть и пить. Булгаков этот гедонизм, эпикурейство своего героя всячески подчеркивает. И если Персиков принимает смерть за те ошибки, которые он совершил, и видно, что автор его искренне жалеет, то к профессору Преображенскому, мне кажется, у него отношение более ироническое.

Я вообще думаю, что гедонизм и эпикурейство Булгакову не были милы. В это время он всматривался в новые черты советского быта, появившиеся благодаря нэпу, и видел, как представители «старого мира», явно несоветские и даже антисоветски настроенные, которые не приняли советскую действительность, такие как профессор Преображенский, тем не менее прекрасно в ней устроились. Лицемерие этих благополучных людей вызывало у Булгакова приступ желчного неприятия, и, как я полагаю, в образе профессора Преображенского он дал волю своим чувствам.

Кадр из телефильма «Собачье сердце». В роли председателя домкома Швондера – Роман Карцев

Герои и обстоятельства

– Есть ли в повести положительный герой?

– Интерпретаций может быть сколько угодно, но, на мой взгляд, безусловно положительный герой – это сам пес. До тех пор, разумеется, пока по воле профессора он не стал Шариковым. Кроме того, мне очень симпатичен Борменталь. Образ доктора более последовательный, более стройный, это человек, который предан своему учителю, и найти у него какие-либо серьезные изъяны довольно сложно.

– Один из первых биографов Булгакова покойная Мариэтта Чудакова считала, что, наделив главного антигероя повести фамилией Швондер, писатель тем самым дал волю каким-то своим антисемитским настроениям. Вы согласны?

– У Чудаковой это было очень обострено: мне кажется, она хотела подбросить дров в костер. Она писала также, что семья Булгакова была умеренно черносотенная, умеренно консервативная, умеренно антисемитская. Но это оценочное суждение, считать Булгакова антисемитом у нас нет оснований. Наоборот, в «Белой гвардии» мы видим, что он сочувствует еврейскому населению Киева, которое страдало от Петлюры, от проявлений украинского национализма. И вообще, по-моему, это натяжка – полагать, что если автор изобразил еврея в качестве отрицательного персонажа, то он в душе антисемит. К тому же еврейская составляющая революции – факт, от которого невозможно отвертеться. Булгаков, как и многие, видел, что среди ее вождей немало лиц еврейской национальности, и в этом смысле, сделав Швондера евреем, он не грешил против истины.

– Знали ли современники о повести и считывалась ли ими ее «антисоветская линия»?

– Конечно, по рукам в списках повесть не ходила, но мы знаем, что сам Булгаков читал ее на так называемых «Никитинских субботниках», и есть донесения на этот счет находившихся на чтениях агентов ОГПУ. Сама Евдоксия Никитина, как считается, была осведомителем ОГПУ, и на ее субботниках присутствовали те, кому положено было следить за умонастроениями в среде интеллигенции. Донесения интересны тем, что в них дано абсолютно политизированное прочтение «Собачьего сердца», смысл которого, по мнению агентов ОГПУ, в том, что профессор Преображенский – «законченная контра» и автор явно ему симпатизирует. Сам Булгаков, очевидно, смотрел на свое произведение иначе. По крайней мере, он собирался его печатать и даже предложил в издательство «Недра», где ранее вышли «Роковые яйца». Это означает, что он не видел в «Собачьем сердце» ничего избыточно контрреволюционного. Редактор «Недр» Николай Ангарский, ознакомившись с повестью, видимо, не был столь оптимистичен и решил подстраховаться, отправив текст члену Политбюро ЦК Льву Каменеву. Тот взял его с собой в отпуск в Сочи, внимательно прочитал и зарубил. После этого Булгаков не то чтобы отрекся от своего произведения, но жалел, что его написал, и уже в 1930-е годы говорил, что повесть «очень грубая». То есть спустя несколько лет она для него потеряла свою привлекательность.

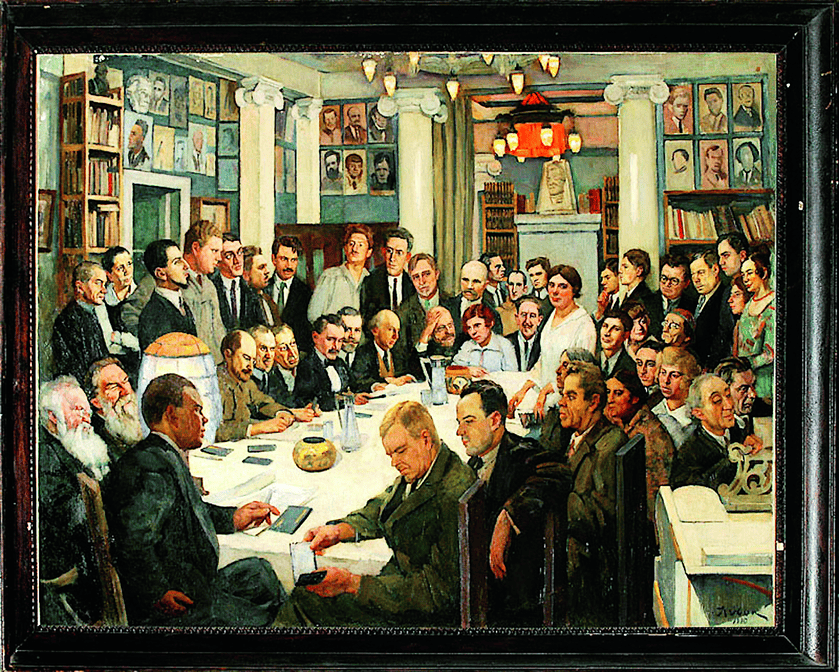

Заседание объединения «Никитинские субботники». Худ. К.Ф. Юон. 1930 год

– В чем идея финала повести? Прооперированная профессором собака вернулась в исходное состояние, и вроде бы ничего не изменилось. Мне кажется, очень мало произведений, сюжет которых возвращается в исходную точку. Почему так?

– Наверное, все-таки какое-то развитие здесь можно увидеть. Да, это возвращение в начальную точку, но тем не менее вся история превращения собаки в человека и обратно проходит перед нашими глазами. Думаю, если пытаться интерпретировать идею Булгакова, то замысел заключается в том, что всякая революция – это потрясение, взрыв, но рано или поздно и он заканчивается, мир возвращается в свое нормальное состояние. Это состояние и есть норма. Хорошо, когда собака – это собака, когда в доме и в головах порядок. Булгаков, конечно, выступает как адепт организованной жизни и в этом смысле – как контрреволюционер, то есть противник революции как способа изменения мира. Именно в этом смысле, а не в узком, сугубо политическом.

Выстрел в точку

– Как повесть дошла до массового читателя?

– После смерти писателя в 1940 году распорядительницей судьбы его произведений стала вдова, его третья жена Елена Сергеевна Булгакова – все литературное наследство мужа принадлежало ей. И она, конечно, стремилась к тому, чтобы все было напечатано. Мы знаем, что постепенно она этого добивалась. «Белая гвардия» была опубликована в 1962 году, потом «Театральный роман», потом роман «Мастер и Маргарита». Можно предположить, что «Собачье сердце» она тоже куда-то носила и предлагала. Но редакторы 1960-х годов решили, что это чересчур: никто из них не взял на себя смелость опубликовать «антисоветскую» повесть. Тогда Елена Сергеевна сама каким-то образом отправила произведение на Запад, и его опубликовали в 1968-м в журнале «Грани». Это был орган «Народно-трудового союза», ставившего целью чуть ли не вооруженное свержение советской власти, поэтому журнал всегда был откровенно антисоветский. Там повесть приняли с удовольствием.

Прошло еще 20 лет. Когда на волне перестройки к читателям стал возвращаться Булгаков, его начали выпускать миллионными тиражами. «Собачье сердце» в 1987 году опубликовали в журнале «Знамя». Кстати, решение об этом было принято в кабинете, где мы с вами беседуем: тогда здесь как раз находился кабинет главного редактора «Знамени».

Повесть «Собачье сердце». Издание 1988 года

– В 1987-м им был писатель-фронтовик, член КПСС Григорий Бакланов, вступивший в партию на войне. Он, видимо, уже не считал повесть антисоветской…

– Думаю, нет: все-таки это не «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, который, впрочем, вскоре начал печатать «Новый мир». Вообще повесть Булгакова всем жутко понравилась. Это, может быть, не бог весть какая глубокая вещь, но она написана, как все у Булгакова, очень талантливо, очень живо, очень эмоционально. А дальше появился режиссер Владимир Бортко, тоже, кстати, коммунист, снявший прекрасный фильм про доблестного русского интеллигента, который, как крейсер «Варяг», не сгибается под ударами судьбы, отстаивает свои интеллигентские ценности, несмотря на происки и ухищрения стремящихся «взять все и поделить» большевиков.

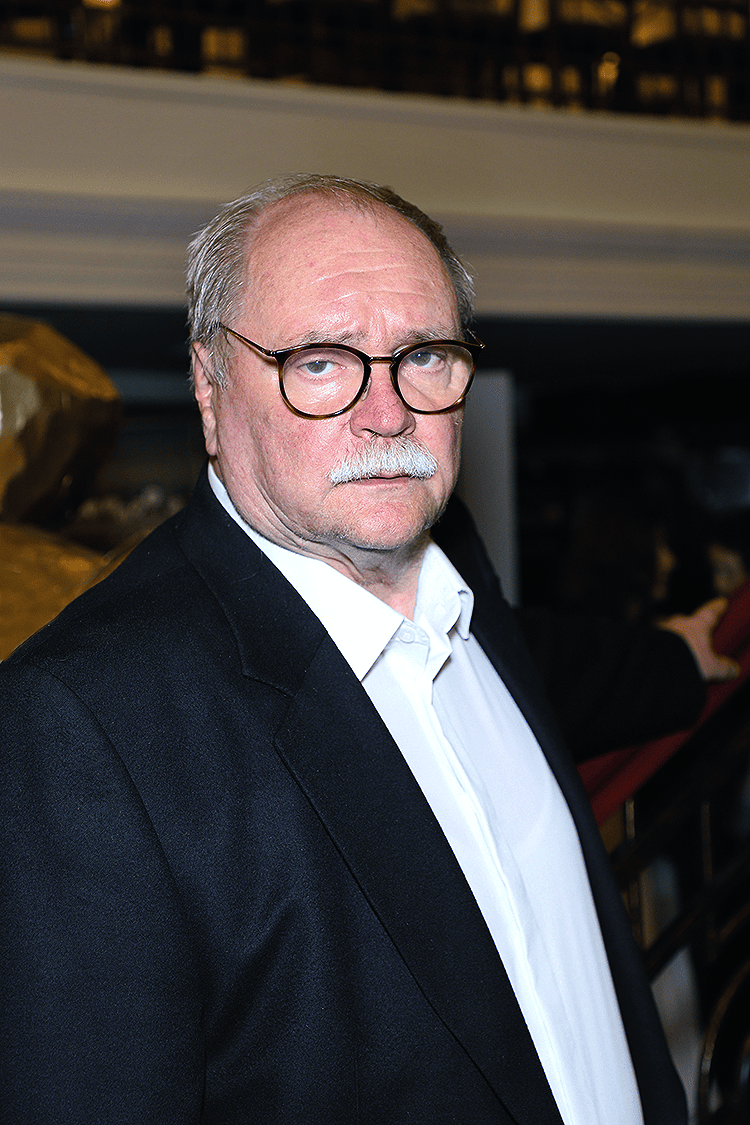

Владимир Бортко. 2020 год

Владимир Бортко снял прекрасный фильм про доблестного русского интеллигента, который стоит на своем, несмотря на происки стремящихся «взять все и поделить» большевиков

– Как вы оцениваете эту экранизацию?

– В целом она очень хорошая. Безусловно, многое держится на классной актерской игре. Евгений Евстигнеев, наверное, исполнил лучшую роль в своей жизни. Мне кажется, он просто всю душу в нее вложил, отсюда и успех этого фильма. И конечно, гениально сыграл Шарикова актер Владимир Толоконников…

– Меня до сих пор не покидает ощущение, что Владимир Бортко, который потом стал видным членом фракции КПРФ, создал самое антикоммунистическое для той поры произведение искусства и что именно оно нанесло смертельный удар по репутации советской власти…

– Может быть, и так. По крайней мере, позднесоветская интеллигенция долгие годы жила с ощущением, что все испортил Сталин: все привыкли с уважением относиться к революции, а Сталин воспринимался как отход от ее идеалов. Ленин, романтика первых лет советской власти и Гражданской войны, «комиссары в пыльных шлемах», поклонение перед поколением старых большевиков – все это было. А тут – эдакий плевок в сторону революции, к тому же сделанный на таком высочайшем художественном уровне. Все-таки это Булгаков! И получается, что уже не пролетариат, а Шариковы и Швондеры захватили власть. Что революция – не торжество справедливости, а, ровно наоборот, нарушение порядка вещей: это как операция на собаке, превратившая нормального пса в бог знает что. И поэтому к власти приходят такие же «животные», как Шариков, у которых «разруха в головах». Они берут верх, они изгаляются над прекрасными, образованными, благородными людьми, над страной в целом. Именно это было считано читателями «Собачьего сердца» и зрителями одноименного фильма в конце 1980-х. Так что я с вами соглашусь: конечно, фильм нанес мощный удар по коммунистическому мифу о революции, который в те годы все еще был силен, но вряд ли именно таким был замысел автора. А впрочем, книги имеют свою судьбу, и «Собачье сердце» едва ли не лучшее тому подтверждение.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988

Варламов А.Н. Михаил Булгаков. М., 2025 (серия «ЖЗЛ»)

Беседовал Владимир Рудаков