От ненависти до любви

№124 апрель 2025

О том, как складывались отношения русских и половцев, «Историку» рассказал директор Института русского языка РАН, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор Федор Успенский

Беседовал Владимир Рудаков

Федор Успенский

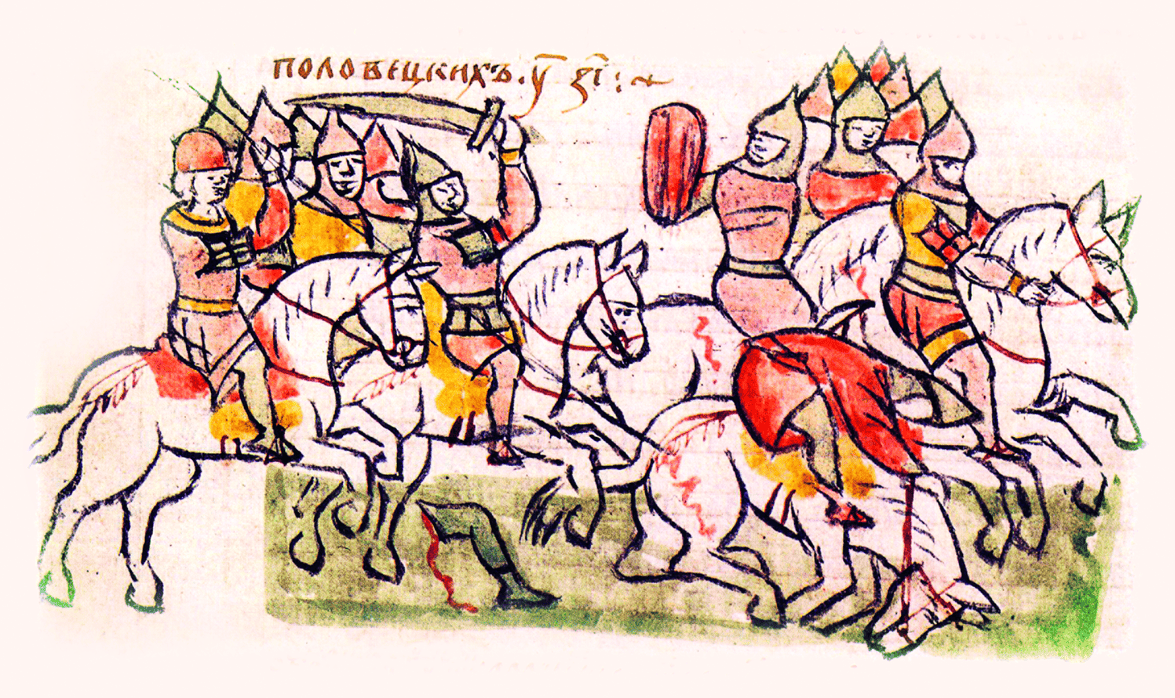

Половцы появились на Руси в самые последние годы жизни Ярослава Мудрого. Об их набегах – страшных, кровавых, опустошительных – летописцы рассказывали с нескрываемым ужасом, изображая завоевателей исчадиями ада, предвестниками «последних времен» и грядущего конца света. Впрочем, довольно скоро наряду с апокалиптическими описаниями половецких набегов в летописях стали появляться и известия иного рода. Продолжая называть половцев «погаными» и «безбожными», книжники сообщали о совместных походах русских и половецких князей, о браках, заключенных между Рюриковичами и половецкими княжнами.

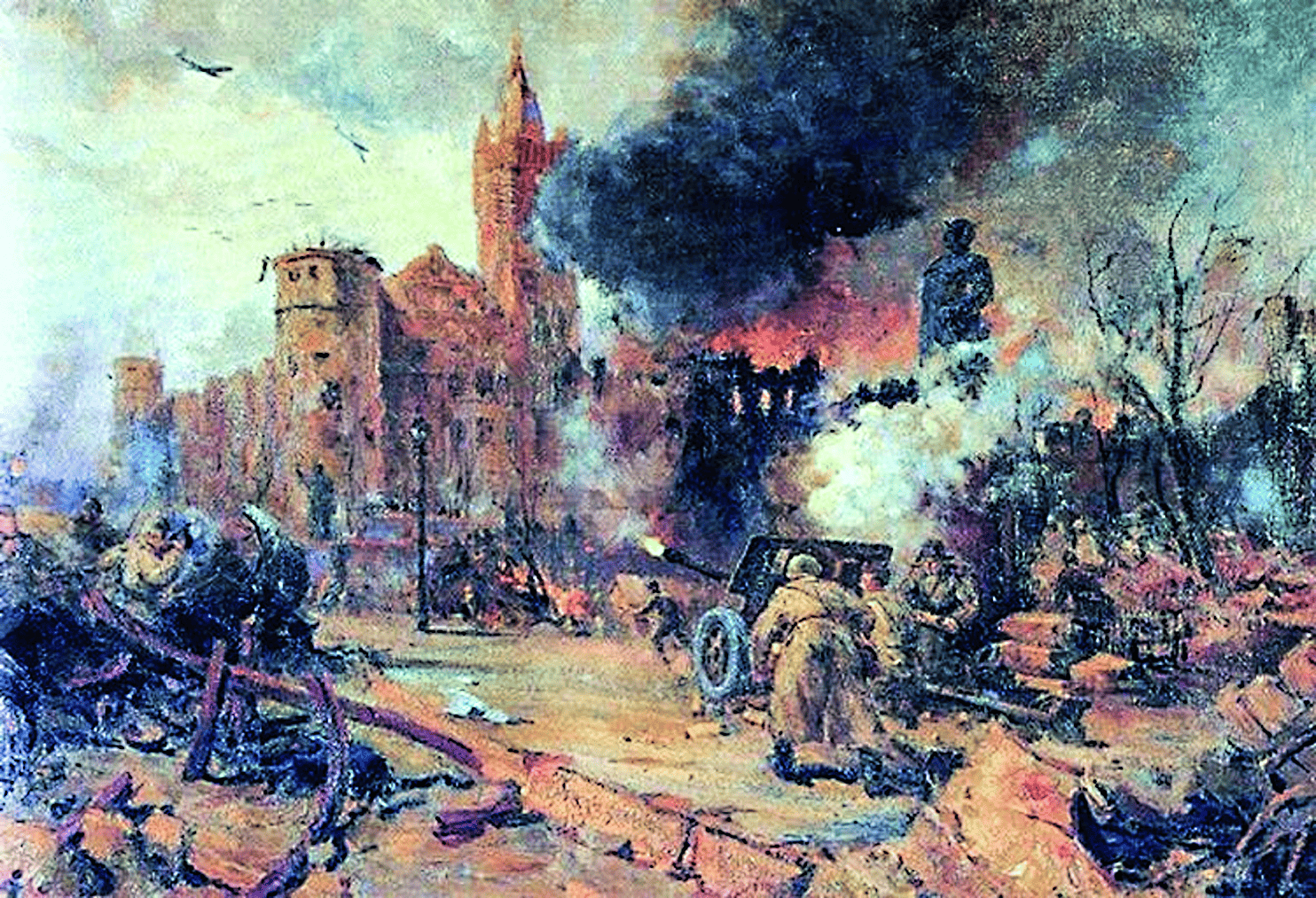

Бой и преследование половецкого войска полком Владимира Глебовича Переяславского. Радзивилловская летопись. XV век

Алгоритмы взаимодействия

– Какую роль играли половцы в русской истории? Как бы вы их охарактеризовали – враги это или все-таки друзья?

– Мы, конечно, привыкли по-обывательски считать, что русские князья все время воюют с половцами – либо сами ходят на них в походы, либо отражают их набеги. Отчасти это верно, но только отчасти, поскольку взаимодействие с половцами подразумевало и мирные отношения. Поэтому я бы обрисовал историю русско-половецких контактов так: война, набег, затем замирение, период мира и снова война, набег, замирение, период мира и так далее. Подобное чередование продолжалось довольно долго, вплоть до появления монгольских войск, у которых были свои претензии и к половцам, и к русским. Так что, отвечая на ваш вопрос, замечу: половцы – это и враги, и друзья, которые из «очень чужих» постепенно становятся «своими чужими». Не случайно конец XI, весь XII и начало XIII века окрашены очень бурными, многоаспектными и разнообразными взаимоотношениями с половецкими племенами, о которых летописцы на удивление много знают и охотно пишут на страницах летописей. Детали и нюансы взаимодействия нам, конечно, не всегда известны – не все попадало в летопись. Но мы точно знаем, что, во-первых, мощный конгломерат кочевых племен являлся чрезвычайно важным фактором и династической политики Рюриковичей, и повседневной жизни русских князей. А во-вторых, что уже в эпоху сыновей и внуков Ярослава Мудрого правителям русских земель удалось выработать способы сосуществования со степными кочевниками, выходившие за рамки исключительно военного противостояния.

– При этом изначально само появление половцев на границах Руси вызывает шок…

– Еще бы! К этому времени пространство Русской земли было очерчено и более или менее организовано, и вдруг его начинает обволакивать довольно страшная, совершенно чуждая, прежде всего в конфессиональном отношении, сила, с которой надо что-то делать, как-то договариваться, чтобы ее упорядочить, а еще лучше – подчинить себе. Но удается это лишь частично, в чем и состоит специфика русско-половецких контактов. Какие-нибудь более мелкие кочевые народы, жившие на границах русских земель, например торки, берендеи или черные клобуки, оказались в гораздо большей степени адаптированы и, если можно так выразиться, «приручены» русскими князьями. А половцы, несмотря ни на что, остались стихией, которой Рюриковичи так до конца и не научились управлять – только взаимодействовать.

Вместе с тем половцы привносят в обиход русских князей свои ритуалы. Достаточно вспомнить такой замечательный, явно половецкого происхождения обычай, как сайгат, который упоминается в русских летописях, когда молодой князь после удачного похода (в том числе на тех же половцев) возвращается домой с трофеями и объезжает своих старших родичей, одаривая их частью трофеев. Это, конечно, сугубо символическая вещь, но она вполне укоренилась в жизни Рюриковичей. Поэтому всякое, даже военное, взаимодействие с половцами было чрезвычайно важно с точки зрения межкультурного обмена. Война – та же коммуникация; боевые действия, набеги и всякого рода кровопролития, как ни прискорбно звучит, тоже имеют свой коммуникативный аспект.

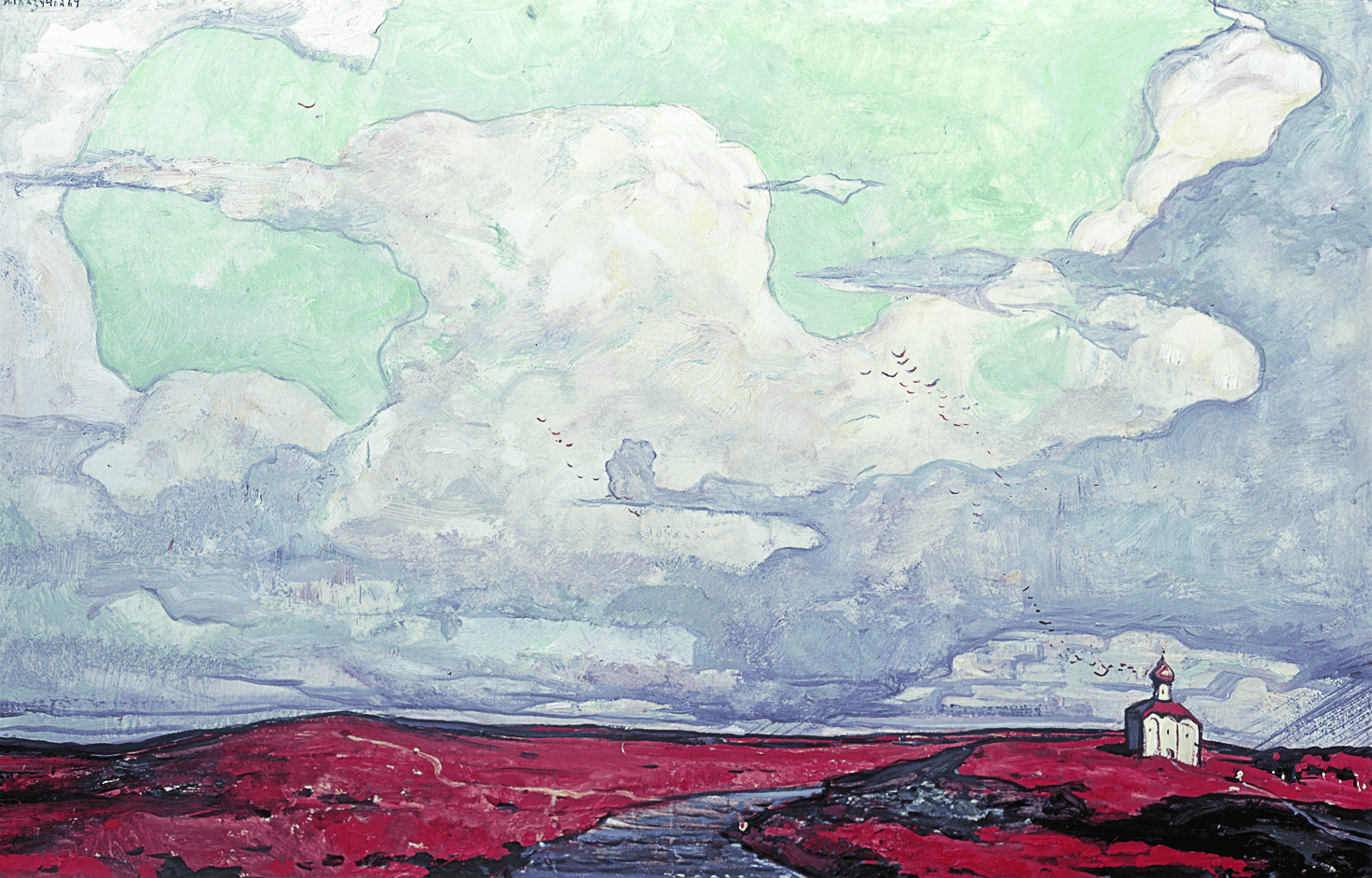

Русская земля. Из цикла образов «Слово о полку Игореве». Худ. И.С. Глазунов. 1962 год

Половцы, несмотря ни на что, остались стихией, которой Рюриковичи так до конца и не научились управлять

«Поганые» чужаки

– «Повесть временных лет» время от времени описывала половецкие набеги в весьма эсхатологических тонах – как явления, предвещающие конец света. Почему именно в эсхатологических тонах и почему лишь время от времени?

– Думаю, иначе как в эсхатологических тонах, особенно поначалу, летописец и не мог описывать набеги половцев, потому что было страшное, кровавое, враждебное действие со стороны чуждой, обезличенной массы людей, опустошавших все вокруг. И тут параллели с концом света были неизбежны. Но вы правы: затем подобные описания стали появляться на страницах летописи лишь время от времени. Думаю, это связано как раз с тем ритмом, который постепенно складывался во взаимоотношениях с половцами и о котором мы уже говорили: война, замирение, мир, снова война. Однако был, вероятно, еще один мотив. Половцы настойчиво, я бы даже сказал, навязчиво описываются в русских летописях как «поганые», то есть язычники, и это продолжается на протяжении всего периода взаимодействия с ними. Что бы ни происходило – война ли, мир ли, половцы в глазах летописца в этом смысле не меняются. Даже если он пишет о мирной фазе взаимодействия и не обвиняет их ни в чем, все равно не может забыть о том, что они «поганые» чужаки, которые конфессионально чужды русским.

Шлем с полумаской из кургана Чингул. Половецкое погребение, XIII век

– То есть взаимодействия на конфессиональном уровне не было вообще?

– Зафиксирован только один случай крещения половецкого князя Басты, причем уже в XIII веке, и, видимо, он так поступил не от хорошей жизни, а в силу тех драматических обстоятельств, которые были связаны с надвигавшимся на половецкие земли монгольским нашествием. Один обращенный в христианство половецкий правитель за более чем полтора века взаимодействия! При такой статистике ни о каком прозелитизме Русской церкви в отношении половцев говорить не приходится: они остаются при своем – язычниками. И это неизменное «поганство», я думаю, тоже окрашивает в мрачные тона те картины набегов, которые рисует летописец.

– «Поганые», «безбожные» – в современном языке это слова ругательные. Так было и тогда?

– Думаю, все-таки несколько мягче: «поганый», конечно, не вполне безоценочное суждение, но в то время гораздо более нейтральная характеристика, чем сейчас. Прежде всего это было определение конфессиональной чуждости половцев. В средневековом мире граница между вероисповеданиями влекла за собой целый шлейф ассоциаций негативного характера, часто действительно связанного с грязью, нечистотой, с образом человека, живущего по другим («не по нашим») правилам. Естественно, что в глазах летописца половцы олицетворяли всю чуждость. Конфессиональная граница не позволяет им окончательно проникнуть в древнерусский мир именно потому, что они остаются чужими. С ними можно дружить, вступать в союзы, в родство и свойство, однако полностью своими они не станут. Только когда половчанка выходила замуж за русского князя и становилась христианкой, барьеры моментально снимались, с этого момента она – полноценный член княжеского рода.

– Это подтверждает, что барьер был не этническим, а сугубо конфессиональным.

– Конечно. Этническая составляющая не играла особой роли. Вообще, говоря об этнической составляющей применительно к отношениям того времени, мы лишь грубо осовремениваем картину, потому что речь именно о конфессиональных различиях.

Половецкие жены

– Русские князья охотно брали в жены половчанок?

– Одним из элементов мирного русско-половецкого сосуществования были междинастические браки. Слово «междинастические» в данном случае абсолютно корректно, потому что речь идет именно о том, что один княжеский род, половецкий, выдавал дочерей замуж в другой княжеский род, династию Рюриковичей. То есть это такие же междинастические браки, какие Рюриковичи заключали с представительницами западноевропейских или скандинавских династий. Это была замечательная идея – брать в жены половецких невест (которые, видимо, отличались редкостной красотой: кое-какие ремарки на этот счет у русских книжников имеются). Замечательная потому, что браки стали весьма эффективным способом замирения с буйными и довольно дикими соседями.

Конечно, обязательным условием такого брака был переход невесты в христианство. Мы не можем себе представить ситуацию, когда половецкая княжна была бы выдана замуж за русского князя, сохраняя свою языческую принадлежность. Это было немыслимо. Интересно, что вся половецкая родня невесты, оставаясь языческой, никак не препятствовала тому, что представительница их рода-племени меняла веру. Затем в этом браке появлялись дети, и они уже с рождения были полноценными русскими князьями. Обе стороны – и русская, и половецкая – относились к подобному обстоятельству, как бы мы сегодня сказали, предельно толерантно.

Источник: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей. Междинастические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013

Это была замечательная идея – брать в жены половецких невест, которые отличались редкостной красотой. Такие браки стали весьма эффективным способом замирения с довольно дикими соседями

– Как это родство сказывалось потом на отношениях с половцами? Относились ли они иначе к территории, на которой правил князь-полукровка?

– У нас не так много подробностей на этот счет, но, несомненно, такое родство меняло отношение. Мы знаем случаи, когда какой-нибудь Святослав Ольгович, например, сын князя Олега Святославича, в минуту жизни трудную обращался к своим, как сказано в летописи, «диким уям» – то есть к своей родне по матери (уй – дядя по матери, в отличие от стрыя – дяди по отцу). И те его выручали, помогали ему. Так что князья, конечно, пользовались выгодами, которые приносило новообретенное родство.

Половецкие женские украшения и зеркала. XIII век

– Но обратного процесса не было: русские невесты в половецкую степь не уезжали и замуж за их князей не выходили?

– В том-то и дело! Это был односторонний процесс: мы не знаем ни единого эпизода, чтобы дочь русского князя была выдана замуж за половецкого князя. Впрочем, есть одно совершенно уникальное свидетельство, которое еще ждет своего тщательного анализа. Дело в том, что в черниговской ветви князей Ольговичей была некая русская княгиня (ее имени летопись на называет, известно лишь, что она была прямой внучкой Владимира Мономаха), которая очень рано овдовела. Ее муж князь Владимир Давыдович погиб, и она осталась с довольно маленьким ребенком на руках – князем Святославом. И вот через некоторое время вдовая русская княгиня, говоря языком летописи, «убежала в Половцы» и вышла замуж за тамошнего князя Башкорда. Деталей мы не знаем: летопись до обидного лапидарно рассказывает об этом событии. Неизвестно, как православной русской княгине удалось разрешить коллизию и был ли в результате крещен князь Башкорд. Мы знаем лишь, что он продолжал оставаться половецким князем.

– Удивительно!

– Это абсолютно не имеющая аналогов ситуация еще и потому, что ни до, ни после мы не знаем случаев, когда у русского князя мог появиться отчим: русская княгиня, овдовев, никогда не шла к венцу второй раз, по крайней мере с другим русским князем. Она могла уехать за границу и там выйти замуж – это не возбранялось, такие случаи известны. Но, оставаясь в границах Русской земли, в границах рода Рюриковичей, она не могла сочетаться браком с русским князем. Это приводило к тому, что у князей не было отчимов и единоутробных братьев и сестер, только единокровные – когда общий отец, но разные матери. В сущности, эпизод с Башкордом – первый и последний раз, когда на страницах древнейших русских летописей появляется слово «отчим» в отношении между князьями.

Интересно, что князя Святослава Вщижского, сына сбежавшей к половцам русской княгини, когда он уже чуть-чуть подрос и унаследовал то, что ему полагалось от отца, стали осаждать родственники с желанием отнять у него княжеский стол. Но теперь у него появился отчим, да еще какой – половецкий князь Башкорд, который привел на помощь пасынку свои орды и отбил претензии и домогательства алчных русских родственников Святослава. Однако еще раз повторю: этот случай – исключение из общего правила, согласно которому русские князья никогда не отдают своих женщин половецким князьям. И видимо, главным препятствием к этому как раз являлась конфессиональная принадлежность половцев, их языческий бэкграунд, который служил непреодолимой преградой для замужества русских княжон.

Безымянные половчанки

– Были ли равными отношения в таком браке?

– Абсолютно, это были полноценные браки! А не то, с чем мы сталкиваемся, например, в средневековой Скандинавии, где правитель мог брать в наложницы представительниц знатных и влиятельных семей. Там не было ничего зазорного в том, что женщина получала статус наложницы конунга. Тем более, если подобные отношения в какой-то момент заканчивались, она могла выйти замуж. Но в случае с русскими князьями и их половецкими женами ничего подобного не происходило – это были полноценные церковные браки. Родственники такой княгини – ее отец, дяди, братья – оставались язычниками, но она сама и ее дети воспринимались уже как христиане.

Впрочем, в летописи, мне кажется, какой-то след былой чуждости этих женщин все-таки присутствует: по крайней мере, у меня нет иного объяснения тому факту, что ни одна половецкая княжна, вышедшая замуж за князя из династии Рюриковичей, не названа в летописи по имени.

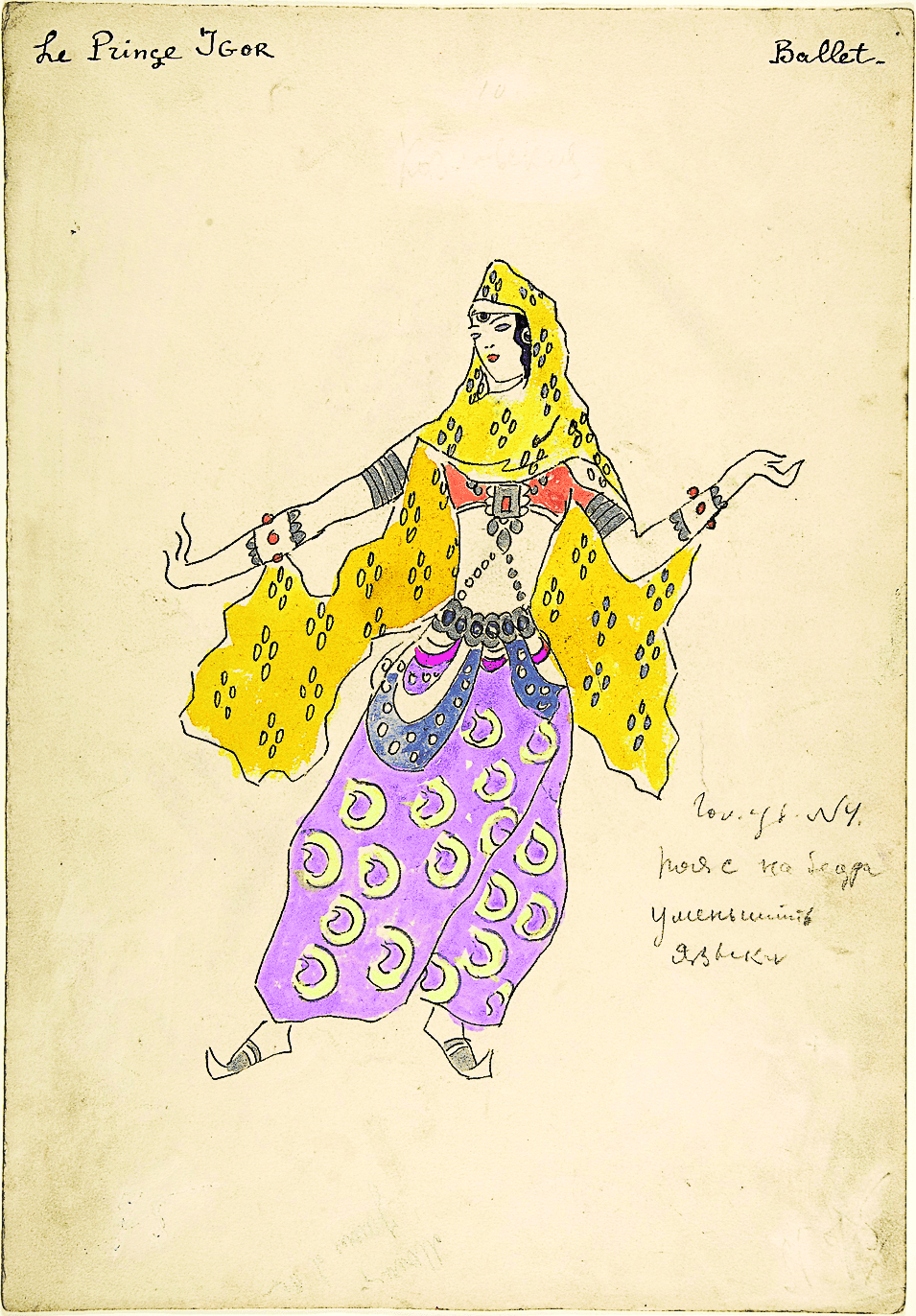

Половчанка. Дизайн костюма для оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина. Худ. К.А. Коровин. 1909 год

– Но в летописях женских имен всегда гораздо меньше, чем мужских, и княжеским женам уделяется существенно меньше внимания, чем их мужьям…

– Все верно. Но вместе с тем, выходя замуж за русского князя, каждая из них приобретала новое христианское имя, если угодно, меняла тем самым свою идентичность. И тот факт, что это никак не было отражено в летописи, меня лично поражает. Как будто у летописца была какая-то программа, какой-то заговор молчания, связанный с половецкой цивилизацией. Однако это не так: если мы посмотрим наши летописи, то увидим, что летописцы демонстрируют довольно глубокое знание всего, что касается половцев, они прекрасно разбираются в их запутанных родственных связях, называют их вождей князьями, то есть, в сущности, точно так же, как Рюриковичей, что тоже весьма показательно, потому что такими титулами летописцы просто так не разбрасывались. Но крещеных половчанок по именам не называют. Причем это были разные летописцы, писавшие в разные периоды. То есть речь идет не об одном авторе, который, будучи эдаким средневековым шовинистом и сексистом, третировал половецких княжон, вышедших замуж за русских, тем, что не называл их имен.

Поэтому мы не знаем ни имен этих половецких княжон, ни обстоятельств их жизни на Руси, ни времени их кончины. Правда, кое-что дает археология. Известно, что у русских княгинь, как и у князей, были печати. Среди новонайденных княжеских печатей была атрибутирована женская печать, на которой было написано, что это печать Беглуковны или Белюковны. Речь идет о жене будущего киевского князя Рюрика Ростиславича, который первым браком был женат на половецкой княжне. Опять-таки нам неизвестно ее имя, мы знаем только, что она была дочерью князя Беглука или Белюка. Примечательно, что экземпляры этой печати находятся в разных географических точках, они разбросаны по всей территории тогдашней Руси. Значит, печать активно использовалась. Может быть, подвешивалась к письмам, которые направлялись родственницам-княгиням, жившим в других краях Древней Руси. К сожалению, сохранность тех экземпляров печати, которые есть в нашем распоряжении, не позволяет восстановить изображение святого, помещенного на ней. Мы даже не совсем понимаем, женский это святой или мужской. Вполне возможно, все-таки мужской. Не исключено, что там запечатлен небесный покровитель ее мужа Рюрика (в крещении Василия) Ростиславича. Но это одна из догадок, которые еще предстоит обсуждать.

Известно, что печать русского князя обычно имеет два изображения: одно на аверсе – святой покровитель владельца печати, другое на реверсе – патрональный святой его отца. Беглуковна, оказавшаяся на Руси, принявшая крещение и вышедшая замуж за русского князя, находилась в немного нестандартной ситуации, потому что не могла отразить свое отчество на печати: у ее отца не было патронального святого, поскольку он был язычником. Видимо, поэтому на реверсе и мог быть изображен патрональный святой ее мужа. Но это одна из версий.

Вислая свинцовая печать Игоря Святославича

Игорь, Котян и другие

– В отличие от безымянных русских княгинь половецкого происхождения, в летописях половецкие князья всегда упоминаются с отчествами. В вашей книге приводятся некоторые: Козл Сотанович, Бегбарс Акочаевич, Кобяк Карлыевич, Коза Бурнович, Котян Сутоевич и так далее. С чем это связано? Почему такое внимание к их генеалогии и откуда столь уважительное отношение к «поганым»?

– Вы правы, это именно внимание к генеалогии. И степень осведомленности летописцев в этом вопросе впечатляет. Вообще, мало кого они называют с отчеством: в Древней Руси отчество – признак некоторой элитарности, особенно если речь идет об отчествах, оканчивающихся на «-ич». Рудименты такого отношения, кстати, сохранились и у нас: мы же не называем, скажем, маленьких детей по имени-отчеству – мы это делаем только иронически. Так что даже сейчас отчество выстраивает определенную иерархию.

Это признак некоторой, если угодно, привилегированности половцев в глазах книжников по отношению ко всем, кто окружал Древнюю Русь в то время. Правда, мы до конца не понимаем, действительно ли это отчества в буквальном смысле. Вот вы упомянули Котяна Сутоевича: значит ли, что Котян был сыном некоего половца Сутоя? Или, может быть, он принадлежал к какому-то клану потомков Сутоя? Отчасти непроясненность этого вопроса связана с многозначностью суффикса «-ич», который в древнерусском языке указывает и на отчество, и на происхождение – на принадлежность к некоему общему династическому ответвлению. Например, когда мы говорим «князья Рюриковичи», мы же не имеем в виду только сыновей Рюрика, то же самое относится к князьям Ольговичам и так далее. То есть в данном случае речь о принадлежности к некоему общему клану. Но даже если это так, все равно впечатляет мера осведомленности летописца о внутренней структуре половецких племен, об их организации, о том, кто с кем связан. Поскольку это бесписьменная культура, значит, личные контакты были достаточно интенсивными и многообразными.

– В русских летописях нам постоянно приходится иметь дело с двумя сосуществующими точками зрения на половцев: книжной, все время описывающей их как «поганый» народ, приход которого предвещает конец света, и бытовой, в рамках которой описываются обыденные контакты с половцами – мир, война, браки и так далее. Как соотносилось одно с другим?

– Так и соотносилось – весьма противоречивым образом. С одной стороны, они едят всякое нечистое, у них совершенно иначе устроены отношения между мужчиной и женщиной, чем у христиан, и вообще они «исчадие зла», олицетворение всего языческого и чуждого. И вместе с тем буквально в следующей летописной статье говорится о вполне мирном взаимодействии с половецкими вождями. Предполагаю, что такой дуализм оставлял небольшую лазейку для русских князей, которые, заключая мирные союзы с половцами, все-таки закладывали возможность измены этим договорам. То есть соглашения принимались как бы с фигой в кармане: князья допускали возможность изменить взятым на себя обязательствам перед «погаными», союзы и договоры были не вполне честные и равноправные. Конечно, сплошь и рядом нарушались договоры русских с русскими, что являлось грехом, но в случае с половцами подобный грех, по-видимому, гораздо легче искупался. Наверное, потому и появился столь весомый козырь, как династический брак, который позволял более четко обеспечить обязательства сторон.

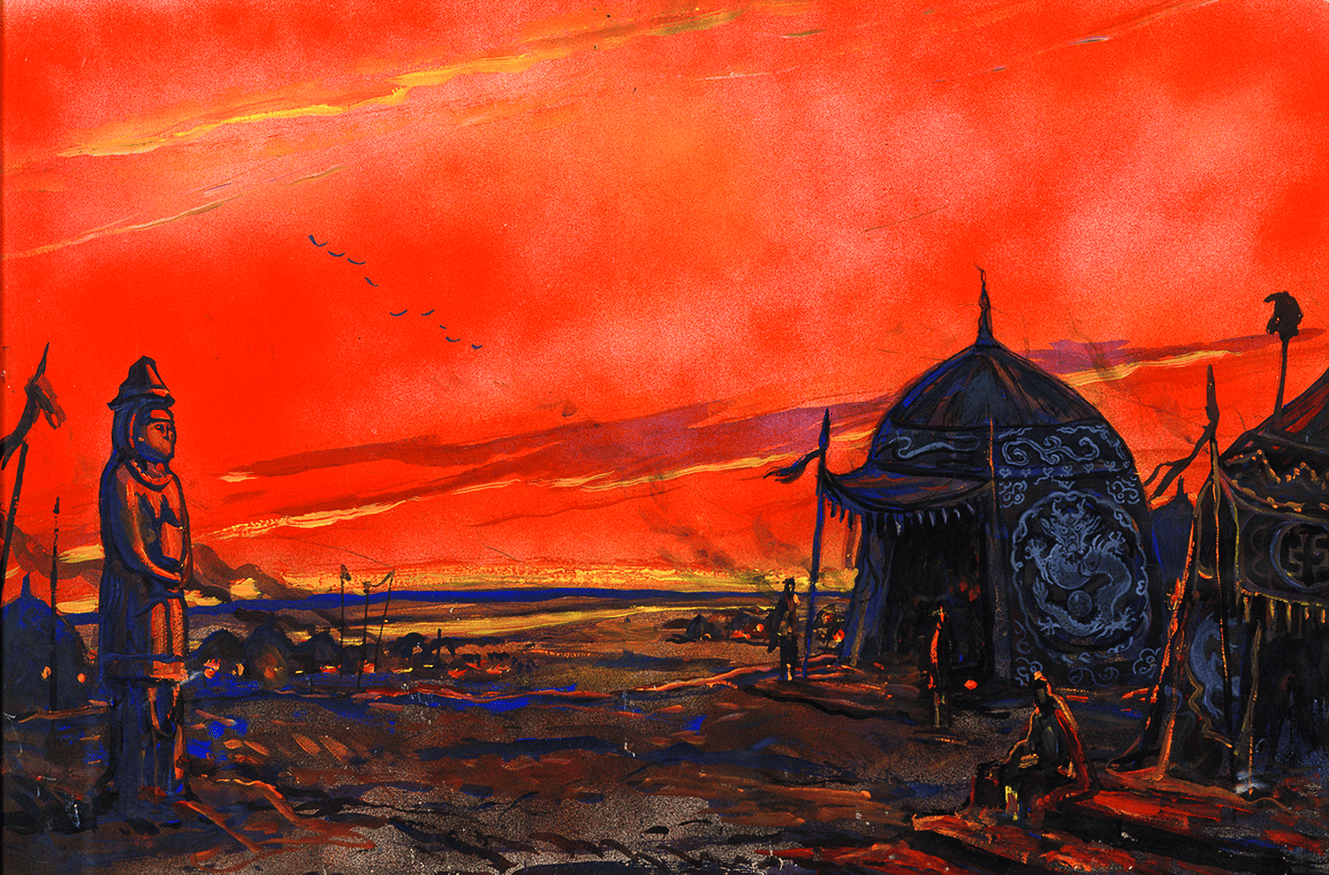

Половецкий стан. Эскиз декорации к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Худ. И.С. Глазунов. 1978 год

– В своей книге вы пишете о том, что Рюриковичи стремились «использовать атомную энергию половецких кланов» в своих интересах. Что это за «атомная энергия»?

– Речь идет о массовом привлечении на свою сторону грозного и очень воинственного противника, если пользоваться не совсем научным термином, пассионарного противника, который все время находится в состоянии воинственного непокоя, присущего кочевникам. Рюриковичи с самого начала, буквально после двух-трех поражений в битвах с половцами, начинают думать о том, как можно использовать эти половецкие силы для решения своих внутридинастических задач.

– Но это необязательно привлечение на свою сторону половцев, с которыми породнились? Их можно было еще и просто нанять?

– Конечно. Однако помимо родственных связей и возмездных услуг, о которых вы упомянули, важную роль играли и просто союзные отношения. Скажем, князь Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве», будучи молодым человеком, вступает в серьезные союзнические отношения с половецким князем Кончаком. Потом, когда он станет участником событий, о которых рассказывается в «Слове», это очень ему поможет, потому что именно Кончак поручится за Игоря, когда тот окажется в половецком плену. И именно благодаря Кончаку, хотя, может быть, и не только ему, у Игоря будут вполне сносные условия плена. Мы знаем, что он, будучи пленником, ездил с молодыми половецкими князьями на охоту, что у него в плену был священник, которого по его требованию привезли из Русской земли… Всем этим он был обязан дружбе с князем Кончаком. Притом мы знаем, что их дружба была скреплена тем, что дочка Кончака была выдана замуж за князя Владимира – сына Игоря. А когда у Кончака родился сын, то он назвал его Юрием – довольно непривычным для половецкого мира именем, которое, казалось бы, должно было указывать на то, что он крещеный половец. Но это не так. Юрий Кончакович фигурирует в разных независимых друг от друга источниках, и нигде не идет речь о его христианстве. Значит, объяснение кроется в чем-то другом. Очень важным обстоятельством является тот факт, что имя Юрий, то есть Георгий, носил в крещении сам Игорь Святославич. И по-видимому, имя Юрий было передано наследнику союзника в качестве дара. Точно так же, как брак их детей, этот непривычный для нашего времени дар должен был скреплять союзнические отношения, которые возникли между Игорем и Кончаком.

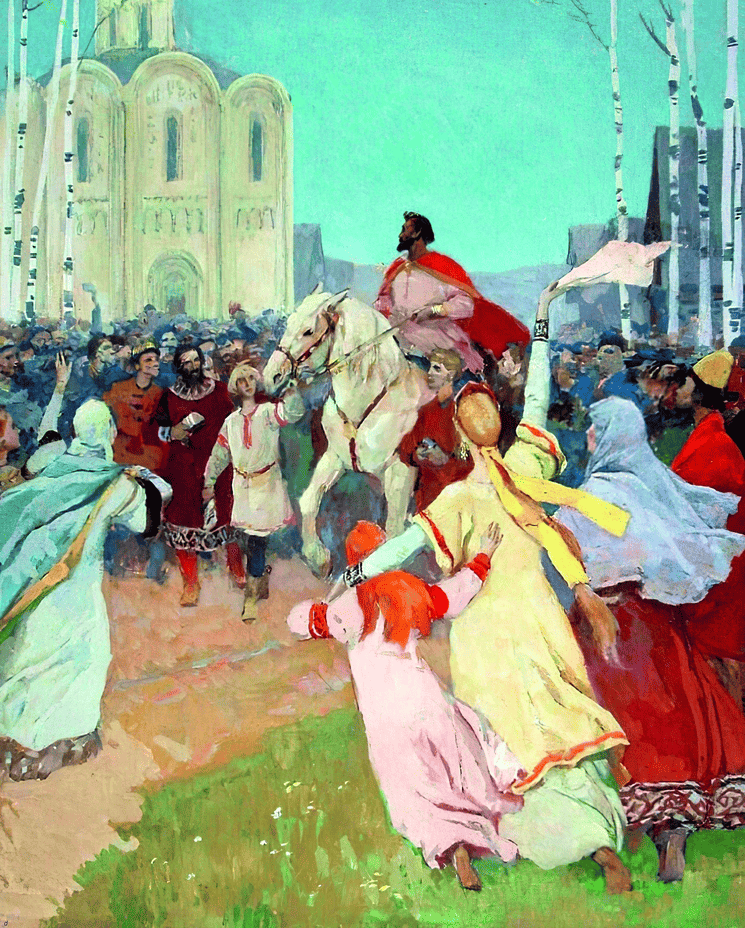

Встреча Игоря. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». Худ. В.А. Серов. 1957–1962 годы

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

1061 год

Первый набег половцев на Русь.

1068 год

Поражение киевского войска от половцев на реке Альте.

1094 год

Первый русско-половецкий брачный союз: киевский великий князь Святополк Изяславич женился на дочери князя Тугоркана.

1096 год

Владимир Мономах разбил половцев на реке Трубеж, убив князя Тугоркана.

1103 год

Разгром половцев на реке Сутени коалицией русских князей во главе с Владимиром Мономахом.

1169 год

Участие половцев в разорении Киева ратью суздальского князя Андрея Боголюбского.

1184 год

Киевский князь Святослав Всеволодич пленил старшего князя половцев Кобяка в битве при Хороле.

1185 год

Неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича.

1223 год

Поражение русско-половецкого войска в битве с монголами на Калке.

1237 год

Захват ареала обитания половцев монгольскими завоевателями.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Плетнева С.А. Половцы. М., 1990

Евстигнеев Ю.А. Кыпчаки / половцы / куманы и их потомки: к проблеме этнической преемственности. М., 2011

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей. Междинастические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Династический мир домонгольской Руси. СПб., 2020

Владимир Рудаков