Златое «Слово»

№124 апрель 2025

По художественной смелости и публицистической страсти автор «Слова о полку Игореве» не имеет равных в русской средневековой книжности

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Путь главного памятника древнерусской литературы к читателю драматичен. В 1790-е известный собиратель древностей Алексей Мусин-Пушкин приобрел единственную сохранившуюся рукопись «Слова» у бывшего настоятеля ярославского Спасо-Преображенского монастыря архимандрита Иоиля Быковского. А в 1800 году поэму опубликовали вместе с «переложением на употребляемое ныне наречие», которое выполнил архивист Алексей Малиновский.

Поэма потерянная и найденная

Знатоки древнерусской книжности были поражены: памятник резко выделялся из всего, что они знали о культуре того времени. Неизвестный автор открыл потомкам целый художественный мир, сравнимый с гомеровским. «Слово» настолько уникально, что трудно определить его жанр: это и героическая повесть, и поэма – «песнь». И все-таки стихотворцы имеют больше оснований считать создателя «Слова» своим предтечей. У певца, прославившего Игорев поход, ярко проявились качества, необходимые поэту: чувство языка и ритма, новаторство, умение находить смелые образы.

Увы, в 1812 году, когда Москву оккупировала армия Наполеона, единственная рукопись «Слова» погибла во время пожара. Это осложнило изучение памятника и укрепило позиции тех, кто называл его подделкой. Кроме публикации 1800 года сохранились лишь выписки из текста, которые успели сделать Малиновский и Николай Карамзин, а также копия поэмы, подготовленная Мусиным-Пушкиным для императрицы Екатерины II. Тем не менее произведение в одночасье стало классикой русской культуры – и в 1819 году Василий Жуковский завершил его первый поэтический перевод на современный, хотя и стилизованный под древность, русский язык.

«Слово» повествует о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев. В жестокой сече на берегу реки Каялы степняки одолели русскую рать и пленили князя. Это мотив, свойственный многим культурам, – эмоциональное воспоминание о поражении героя. Здесь заметно сходство с французской «Песнью о Роланде», немецкой «Песнью о Нибелунгах». Однако Игорю удается бежать из половецкого плена. Вся Русь встречает его с ликованием. Поэма драматична, но в финале автор полон надежды на то, что возродятся времена «старого Владимира», который держал в руках мощную державу. Возможно, «Слово» изначально было рассчитано не столько на чтение, сколько на исполнение вслух – как и большинство произведений древней словесности.

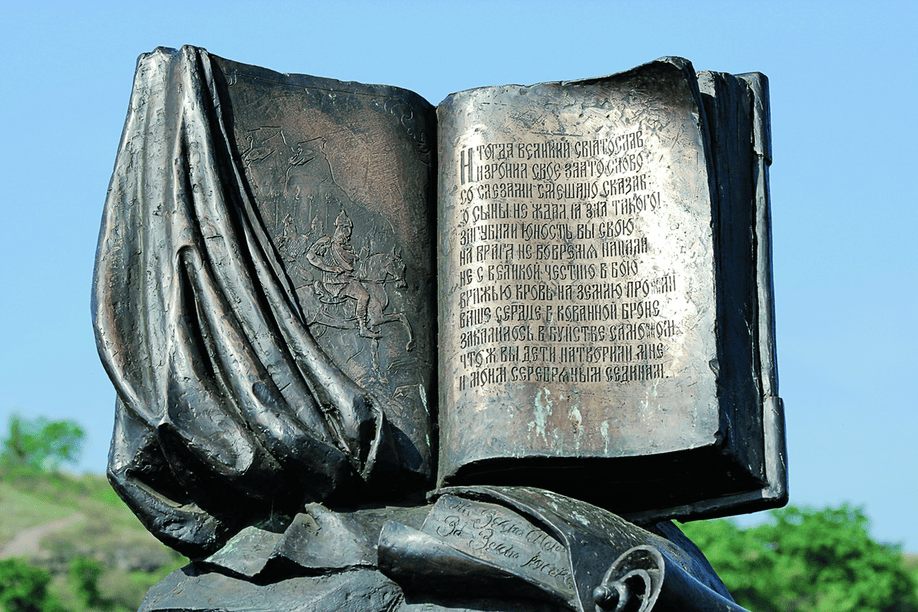

Памятный знак в честь «Слова о полку Игореве», установленный 17 мая 2008 года. Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Погорелов

Отзвук язычества

В каждой строке «Слова» чувствуется рука талантливого стихотворца и незаурядного мыслителя – несомненно, у шедевра был единственный изначальный автор, хорошо знавший русскую историю и народные традиции. Образный ряд здесь ближе к фольклору, чем к церковной книжности. Растения, животные, природные стихии отзываются на все, что происходит с Игорем и его дружиной. Мир поэмы переполнен птицами, ветрами, к которым древний сочинитель относится как к одушевленным явлениям. А русский народ для него – «Даждьбожий внук».

Летописцы, упоминая неудачный поход Игоря, объясняли разгром князя Божьим наказанием за грехи. Автору «Слова» чужда подобная логика, характерная для древнерусской словесности. Он написал о поражении как о великом горе, но и воспел доблесть воинов – не в каждой поэме, посвященной победам, можно почувствовать такую энергию. Победа и даже месть за павших для него, пожалуй, более важные ценности, чем смирение и раскаяние, и в этом смысле автор гораздо ближе к традиции устного эпоса, чем к памятникам древнерусской книжности с их философией долготерпения и кротости. «Слово» выделяется тем, что в нем относительно часто упоминаются языческие боги и отсутствует обычная для памятников враждебность к язычеству. Может быть, именно поэтому после XII века его почти не переписывали и не популяризировали?

Сегодня мы редко обращаем внимание на эти когда-то спорные моменты – в «Слове» нас пленяет другое. Как отмечал Карамзин, «сие произведение древности ознаменовано силою выражения, красотами языка живописного и смелыми уподоблениями, свойственными стихотворству юных народов». Для автора поэмы это образ мысли – доносить идею или дорисовывать картину с помощью метафоры: «серым волком по полю кружил», «засветился зорями восток», «задымилось поле под ногами», «печаль рекою разлилась»… Позже многие из этих образных выражений стали общеупотребительными, крылатыми, но рождены они были поэтическим воображением создателя «Слова».

Не случайно сразу после первой публикации памятник высоко оценили наши лучшие поэты, разглядевшие в древнем сочинителе собрата по музе. Александр Пушкин, в библиотеке которого хранились все издания и переводы поэмы, писал о ней: «Автор "Слова о полку Игореве" покорил современников и потомков гармоничным сочетанием красоты и мудрости, благородства и смелости. Он нигде не поучает, он только рисует сотни картин и образов, воздействующих так, как задумано им».

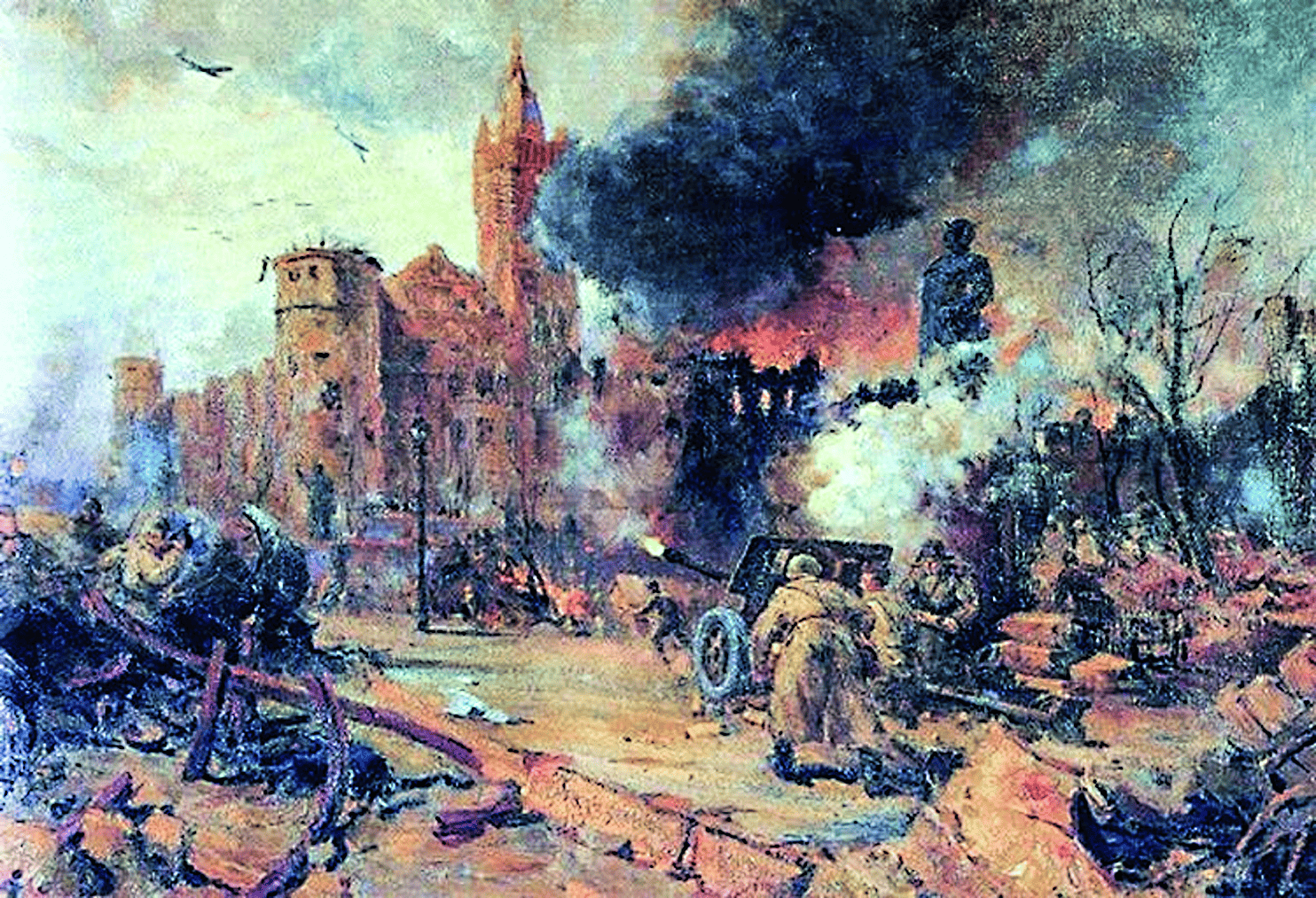

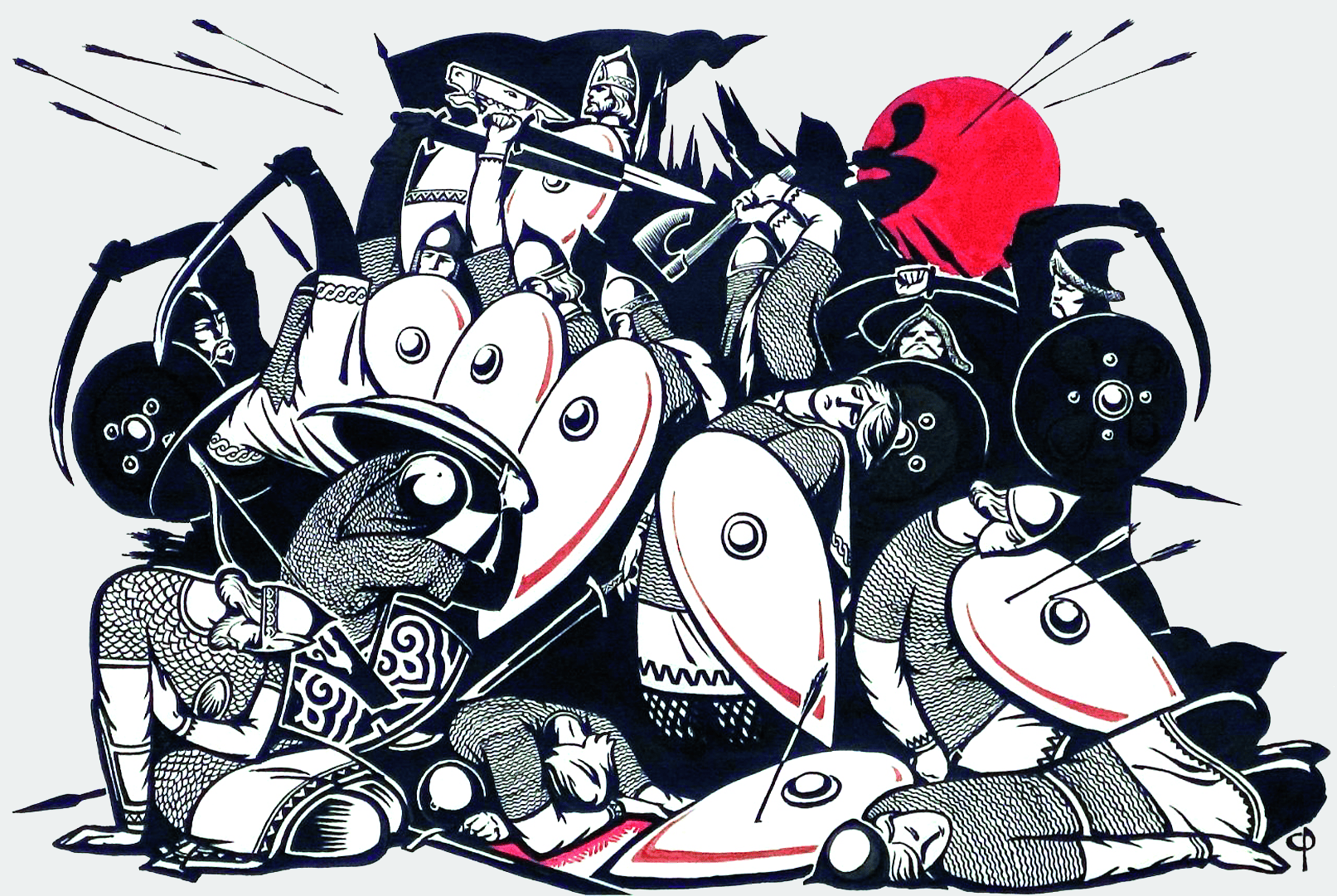

Бой. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». Худ. С.С. Рубцов. 1971 год

«За землю Русскую»

Автор «Слова» не только поэт, но и публицист (эти два литературных амплуа часто совмещаются во все времена). Его глубоко волнует будущее своего народа, он с тревогой сообщает о разладах между князьями, призывая подняться «за землю Русскую, за раны Игоревы». В поэме ощущается переживание за будущее Руси и звучит убеждение, что главной причиной поражения стали разлады между князьями, «которы» (усобицы). А единственная сила, способная усмирить врага, – это «храбрые русичи», неразделимые перед лицом противника.

Для автора «Слова» непреложная ценность – сила, единство и свобода Русской земли, вокруг этой идеи он хотел бы сплотить своих читателей. Он хорошо знает военно-политическую обстановку на Руси и посвящен в историю собственного народа. Для него все княжества древнерусского мира едины – и слава, и беды у них общие. По крайней мере, должны быть такими. Это чувство передается читателю. И когда тоска разливается «по Руской земли» и «печаль жирна» (замечательное образное выражение) течет «средь земли Рускыи», у нас нет сомнений, что речь идет о пространстве от Ладоги до Черного моря, от Волыни до Рязани. Не случайно в «Слове» звучит объединяющий призыв: «За землю Русскую!»

Личная слава – ничто по сравнению со славой всей Русской земли, которую можно искать, только сплотившись и забыв о распрях. Поэма доказывает, что и в XII веке на Руси существовало представление о единстве родины, а патриотические чувства автора «Слова» близки и понятны нам даже девять веков спустя.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М., 1988

Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени: работы последних лет. М., 1998

Бурыкин А.А. «Слово о полку Игореве». Текст, язык, автор. СПб., 2017

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук