Полк Игорев

№124 апрель 2025

Почему поход князя Игоря на половцев в 1185 году стал знаковым событием как для современников, так и для потомков?

Антон Горский, доктор исторических наук

По известности у современных россиян из князей средневековой Руси с Игорем Святославичем могут сравниться, наверное, только Александр Невский и Дмитрий Донской. Но если последние знамениты военными победами, то князь Игорь Святославич обязан славой своему поражению. Его неудачный поход на половцев в 1185 году, завершившийся гибелью всего войска и пленением самого князя, послужил сюжетом выдающегося памятника русской средневековой литературы – «Слова о полку Игореве».

Среди тех, кто изучал и изучает это произведение, личность Игоря оценивается по-разному, иногда диаметрально противоположно. Одни считают Игоря Святославича незначительным князем, отрицательно оценивая его моральные качества и объявляя его поход сепаратным действием, приведшим к ослаблению Руси перед лицом половецкой угрозы. Другие, напротив, называют князя выдающимся деятелем своей эпохи, талантливым полководцем и политиком. Кто же прав в этом споре?

Годы в сражениях

Дата его рождения известна: Игорь Святославич родился 3 апреля 1151 года. Его отец Святослав Ольгович был третьим сыном черниговского князя Олега Святославича. Первым браком Святослав был женат на дочери половецкого хана Аепы, да и сам был сыном половчанки. Но встречающееся в популярной литературе «сенсационное» сообщение, что Игорь был на три четверти половцем, неверно. В 1136-м Святослав Ольгович женился вторично на новгородке некняжеского происхождения, которая и стала матерью всех троих его сыновей. Первенцем был Олег, вторым – Игорь, третьим – Всеволод.

В 1157 году Святослав Ольгович стал черниговским князем и прокняжил в Чернигове до своей смерти, случившейся в 1164-м, когда Игорю шел 13-й год. Впервые в качестве самостоятельного князя он упоминается в 18-летнем возрасте в связи с событиями 1169 года: в числе других князей он принял участие в организованном владимиро-суздальским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским походе на Киев. В том же или следующем году Игорь женился. Его супругой стала дочь галицкого князя Ярослава Владимировича (Ярослав Осмомысл, один из героев «Слова о полку Игореве»). Имя ее неизвестно: часто встречающееся в литературе утверждение, что Ярославну звали Ефросиньей, не более чем гипотеза, причем покоящаяся на довольно шатких основаниях. Мнение, что Ярославна была второй женой Игоря, юной девушкой, вышедшей за него в 1184 году, тоже безосновательно. Знаменитый «Плач Ярославны» из «Слова о полку Игореве» вложен его автором в уста женщины, которой в 1185-м было 30 с небольшим лет, матери пятерых сыновей. Старшим из них был Владимир, родившийся 8 октября 1170 года, имена остальных – Роман, Олег, Святослав и Ростислав.

Летом 1171 года Игорь отправился в поход на половцев за реку Ворсклу. Здесь он узнал, что половецкие князья Кобяк и Кончак двигаются к Переяславлю. Игорь неожиданно напал на них, и в результате короткого сражения половцы бежали, бросив весь захваченный ранее «полон».

В отдельных работах о «Слове» можно встретить утверждение, что князья Ольговичи – потомки Олега Святославича Черниговского, к которым принадлежал Игорь, – были традиционно союзниками половцев и на этом фоне поход Игоря 1185 года выглядит исключением. Однако половцы не были единым целым: они делились на множество родоплеменных объединений. У каждой из русских княжеских ветвей, имевших контакты с половцами, в том числе у Ольговичей, были в степи и противники, и союзники. Причем отношения русских князей с половецкими князьями далеко не всегда были постоянными: вчерашний союзник нередко становился врагом, и наоборот. Для Игоря, как видим, поход 1185 года был вовсе не первым столкновением с половцами. Возможно, и поход 1171 года не был первым: в 1167-м старший брат Игоря Олег напал на владения хана Гзы и захватил в плен его жену и детей; не исключено, что 16-летний Игорь принимал участие в этом походе.

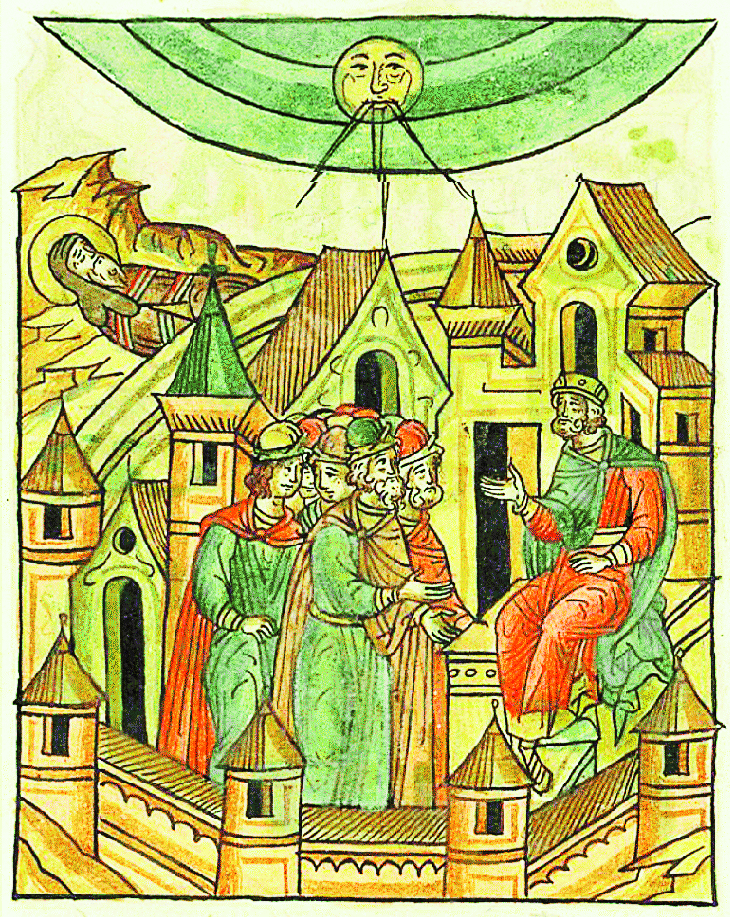

Святослав Ольгович на черниговском княжении. Лицевой летописный свод. XVI век

В одной ладье с Кончаком

В начале 1180-го Олег Святославич умер, и Игорь стал новгород-северским князем. В следующем году он принял участие в большой междоусобной войне между Ольговичами и Ростиславичами; главным предметом спора было киевское княжение. В этом конфликте союзниками Игоря стали половцы во главе с его старыми знакомыми Кончаком и Кобяком. Они сами попросили Святослава Всеволодича отпустить с ними Игоря: очевидно, в глазах Кончака и Кобяка, 10 лет назад потерпевших от Игоря поражение, полководческие способности новгород-северского князя оценивались достаточно высоко.

Вскоре противник атаковал Игорев полк и половцев, и в результате битвы, проходившей с переменным успехом, они были разбиты. В том бою погиб брат Кончака Елтут, попали в плен двое его сыновей, а Игорь с Кончаком бежали по Днепру к Чернигову в одной ладье. Очевидно, именно в это время они договорились о будущем браке старшего сына Игоря, князя Владимира, с дочерью Кончака.

Весной 1184 года Святослав Киевский поставил Игоря во главе войска, двинувшегося в поход на половцев. Переяславский князь Владимир Глебович в это время совершил нападение на владения Игоря, но тот продолжил поход. Половцы, настигнутые у реки Хирии, частью успели бежать, частью были захвачены или утонули в реке. На обратном пути Игорь в отместку за действия Владимира Глебовича разорил город Глебов в Переяславском княжестве. В том же году Святослав Всеволодич и Рюрик Ростиславич организовали крупный поход в степь против Кобяка, который был разбит и попал в плен. Игорь и родной брат Святослава Ярослав Всеволодич, ставший после перехода Святослава в Киев князем черниговским, в этом походе не участвовали. А в следующем году Игорь принял решение организовать собственный поход в степь.

_cmyk.jpg)

Русь в конце XII века

Злосчастный поход

Князь выступил из Новгорода-Северского 23 апреля 1185 года, во вторник, в день святого Георгия, своего небесного покровителя. В поход с Игорем пошли все его вассалы: брат Всеволод (княживший в Трубчевске), племянник («сыновец») Святослав (князь рыльский, сын покойного старшего брата Игоря) и старший сын, 14-летний Владимир (бывший тогда князем путивльским). Ярослав Всеволодич Черниговский выделил в помощь Игорю отряд ковуев – живших на Руси потомков тюркских племен, принявших русское подданство. Войско состояло, таким образом, из пяти полков, при этом были задействованы практически все воинские силы Новгород-Северского княжества. Акцию, организованную Игорем, можно оценить как поход среднего масштаба: с одной стороны, он не был мелким набегом, с другой – уступал крупным военным предприятиям, таким как поход на Кобяка 1184 года.

Относительно географии похода Игоря среди исследователей нет единого мнения. Можно считать установленным, что он не носил характера дальней военной экспедиции, направленной в низовье Дона или на захват Тмуторокани, некогда принадлежавшей деду Игоря (хотя время от времени такие предположения продолжают встречаться в литературе). В настоящее время место битвы Игоря с половцами локализуют обычно вблизи среднего течения Северского Донца.

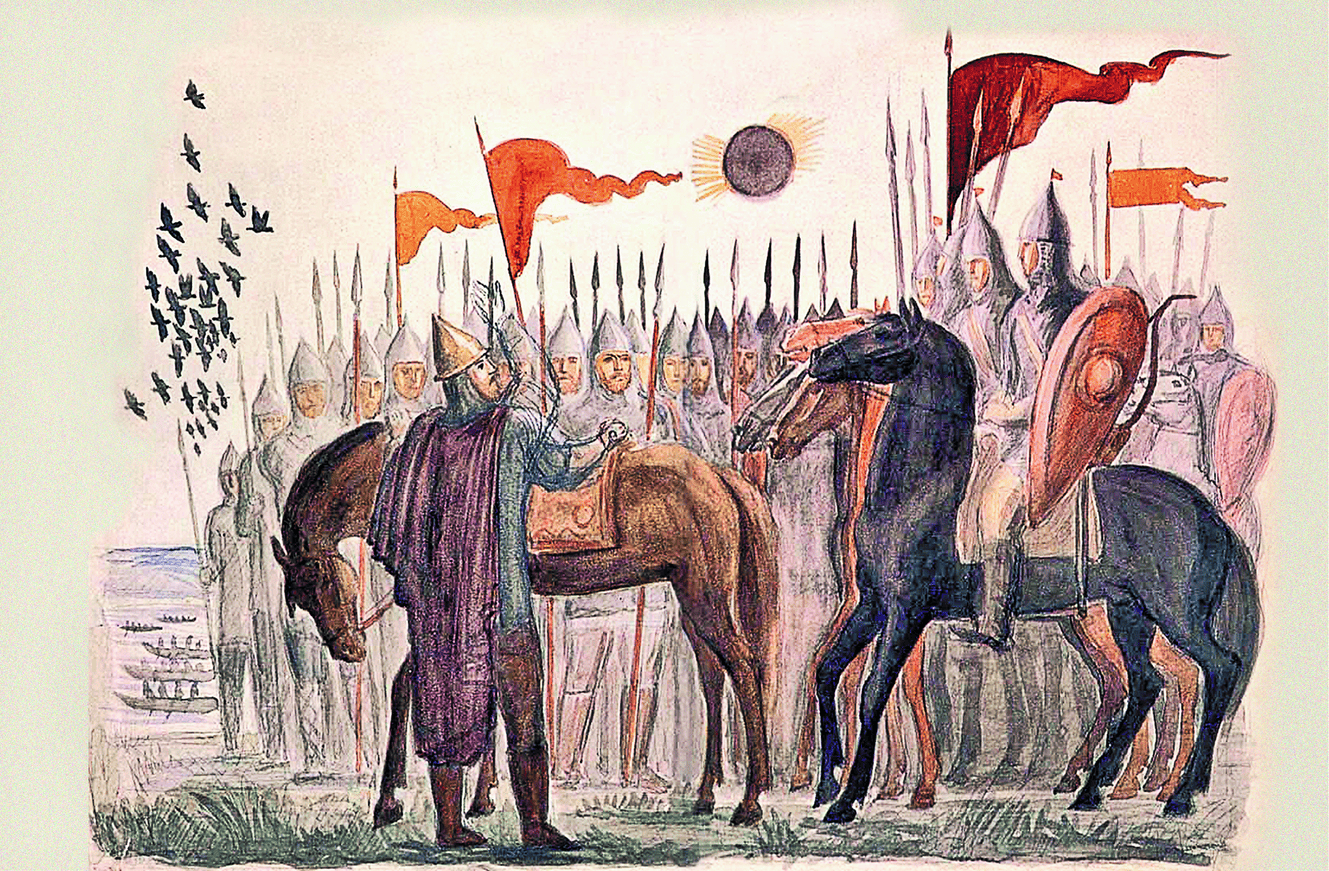

1 мая войско Игоря при переправе через Донец в верхнем течении стало свидетелем солнечного затмения: «Солнце стояще яко месяць». Затмение в те времена обычно считалось дурным предзнаменованием. Согласно рассказу Ипатьевской летописи, Игоревы бояре сказали князю: «Княже! Се есть не на добро знамение се». Автор «Слова о полку Игореве», однако, пишет: «Запала князю дума Дона великого отведать и знамение небесное ему заслонила».

Игорь продолжил поход. Подойдя к реке Оскол, он ждал два дня брата Всеволода, шедшего другим путем из Курска. После соединения войска братьев направились на юго-запад, к среднему течению Северского Донца. Разведчики сообщили Игорю, что половцы готовы к бою, и предложили либо ускориться, либо вернуться домой. Игорь приказал двигаться вперед, и утром в пятницу, 10 мая, на реке Сюурлий произошло первое столкновение с неприятелем. Половцы, по-видимому, применили характерный для кочевников тактический прием – ложное отступление части войска с целью заманить противника под удар основных сил. Преследуя отступающих, полки Святослава Ольговича, Владимира Игоревича и ковуев захватили пленных и богатую добычу. Вот как описана первая битва в «Слове о полку Игореве»: «Утром в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали [то есть захватили. – «Историк»] красных девок половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты».

В пятницу половцы не перешли в контрнаступление. Тем не менее значительность их сил не ускользнула от внимания Игоря, он собрал военный совет и предложил отступить. Однако ему возразили брат Всеволод и племянник Святослав Ольгович, отряд которого преследовал перед этим разбитых половцев. В итоге князь не стал настаивать на своем решении, и войско расположилось на ночлег.

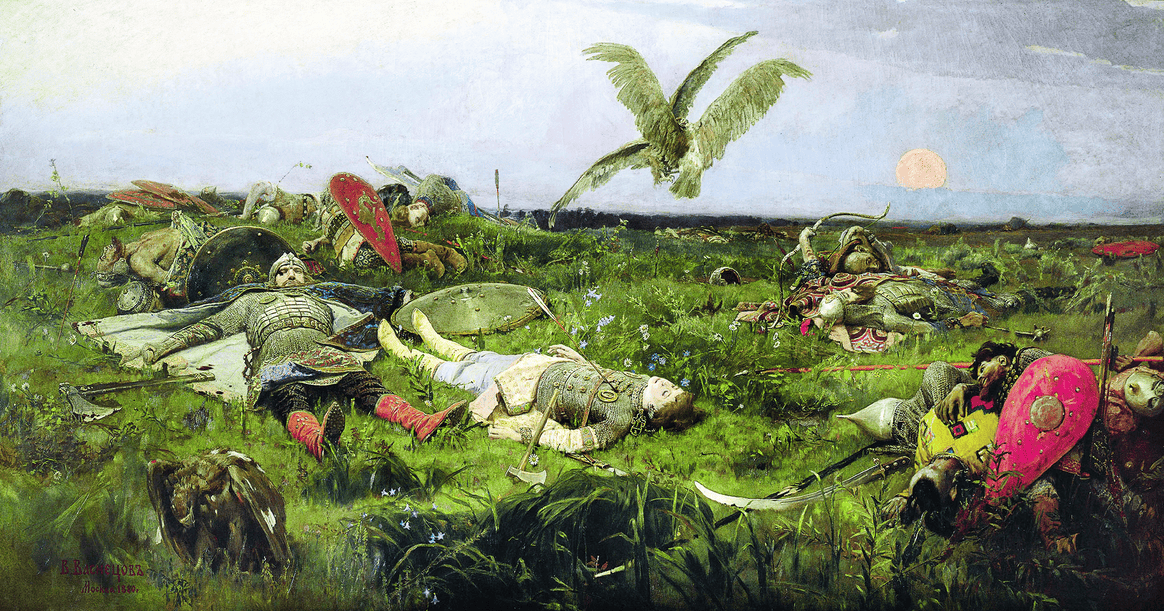

Утром 11 мая выяснилось, что русские войска окружены половцами, силы которых намного увеличились за ночь. Сильнейшими из половецких князей, выступивших против Игоря, были Гза (тот самый, чью семью захватил в 1167 году старший брат Игоря) и Кончак. Битва продолжалась более суток. Игорь был ранен в бою в левую руку. Половцам удалось сорвать попытку русских выйти из окружения. Утром в воскресенье отряд ковуев побежал, нарушив строй круговой обороны. Игорь поскакал вслед, надеясь повернуть ковуев назад, но это ему не удалось; когда же князь возвращался к своему полку, он был перехвачен половцами. Русские войска были тем временем прижаты к озеру и реке Каяле, где к полудню 12 мая их сопротивление было окончательно сломлено. Лишь немногим удалось вырваться из окружения (по Ипатьевской летописи, спаслись всего 15 русичей), остальные либо погибли, либо попали в плен. В плену оказались и Всеволод, показавший в битве «немало мужества», и Владимир Игоревич, и Святослав Ольгович. Тут же на поле битвы «Кончак поручися по свата Игоря, зане бяшеть ранен» (то есть взял князя под свое покровительство), и пленные были уведены в половецкие кочевья.

Затмение. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». Худ. В.А. Фаворский. 1938 год

Первого мая войско Игоря при переправе через Донец стало свидетелем солнечного затмения: «Солнце стояще яко месяць». Затмение в те времена обычно считалось дурным предзнаменованием

Плен и бегство

Разгром войска Игоря изменил соотношение сил между Русью и половцами – Северская земля оказалась незащищенной. Гза захотел воспользоваться этим и напасть на северские города. Однако Кончак не проявил никакого желания наносить удар по владениям своего пленника и предложил отправиться походом в сторону Киева. В результате половцы разделились: Гза пошел на Северскую землю, а Кончак – к Переяславлю. Первый дошел до Путивля, пожег окрестные села, но взять город не сумел и возвратился восвояси. Кончак же осадил Переяславль, где князь Владимир Глебович предпринял вылазку против половцев. Она была успешной, но князь получил в бою три тяжелых ранения копьями. Половцам не удалось захватить Переяславль; они разорили только небольшой город Римов и забрали в плен его жителей, после чего ушли в степь.

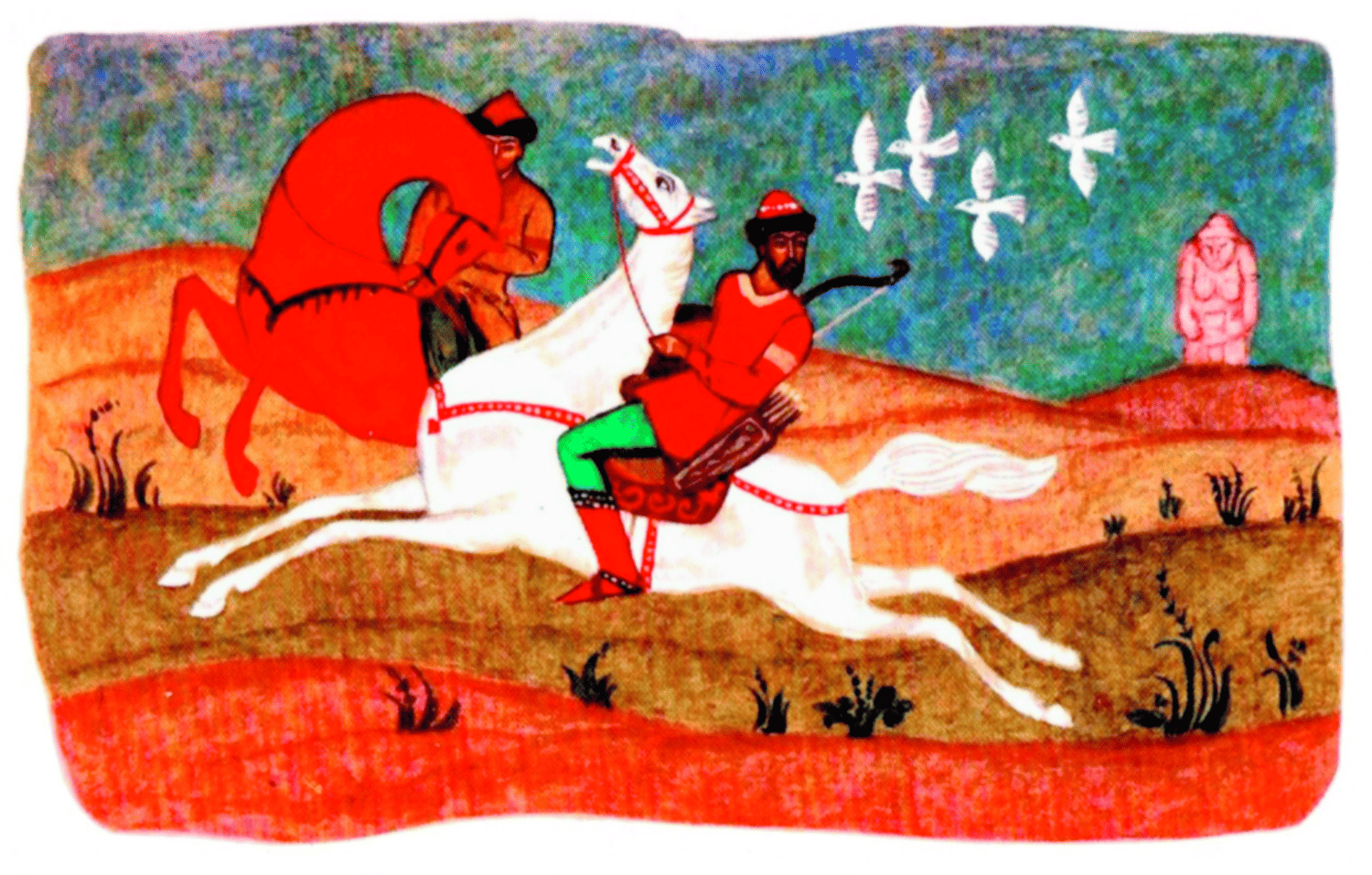

Игорь Святославич тем временем находился в кочевьях Кончака у реки Тор (приток Северского Донца), где пребывал в положении почетного пленника. Один половец, по имени Овлур, стал побуждать его к бегству, обещая помощь. После некоторых колебаний Игорь согласился и вечером приказал своему конюшему, чтобы тот велел Овлуру ждать его с конем на другой стороне реки Тор. Конюший исполнил приказ и сообщил князю, что Овлур ждет его. Половцы, сторожа Игоря, в это время «напилися бяхуть кумыза»; Игорь, «вставь ужасен и трепетен», поднял полу шатра и вышел. Сторожа веселились, думая, что князь спит. А тот приблизился к реке, переплыл ее, сел на коня и проехал сквозь половецкий лагерь.

Двигаясь дальше, Игорь и Овлур вскоре загнали коней и вынуждены были продолжить путь пешком. Через 11 дней они достигли русского города Донца в низовьях реки Уды. Оттуда Игорь пришел в Новгород-Северский и сразу же отправился в Чернигов к Ярославу, затем в Киев к Святославу и Рюрику, прося военной помощи для отражения возможных новых набегов половцев. Такая помощь была ему обещана, но в 1185 году военные действия больше не возобновлялись.

Владимир Игоревич (он и Всеволод содержались в плену отдельно от Игоря) возвратился на Русь только в конце лета 1188-го. Он приехал вместе с женой Кончаковной и ребенком, родившимся в кочевье своего половецкого деда. В Новгороде-Северском Кончаковна и дитя были крещены, а затем Игорь устроил сыну свадьбу по христианскому обряду. Вероятно, именно той осенью, после возвращения Владимира Игоревича, неизвестным автором было создано «Слово о полку Игореве», события которого заканчиваются возвращением из плена князя и его сына.

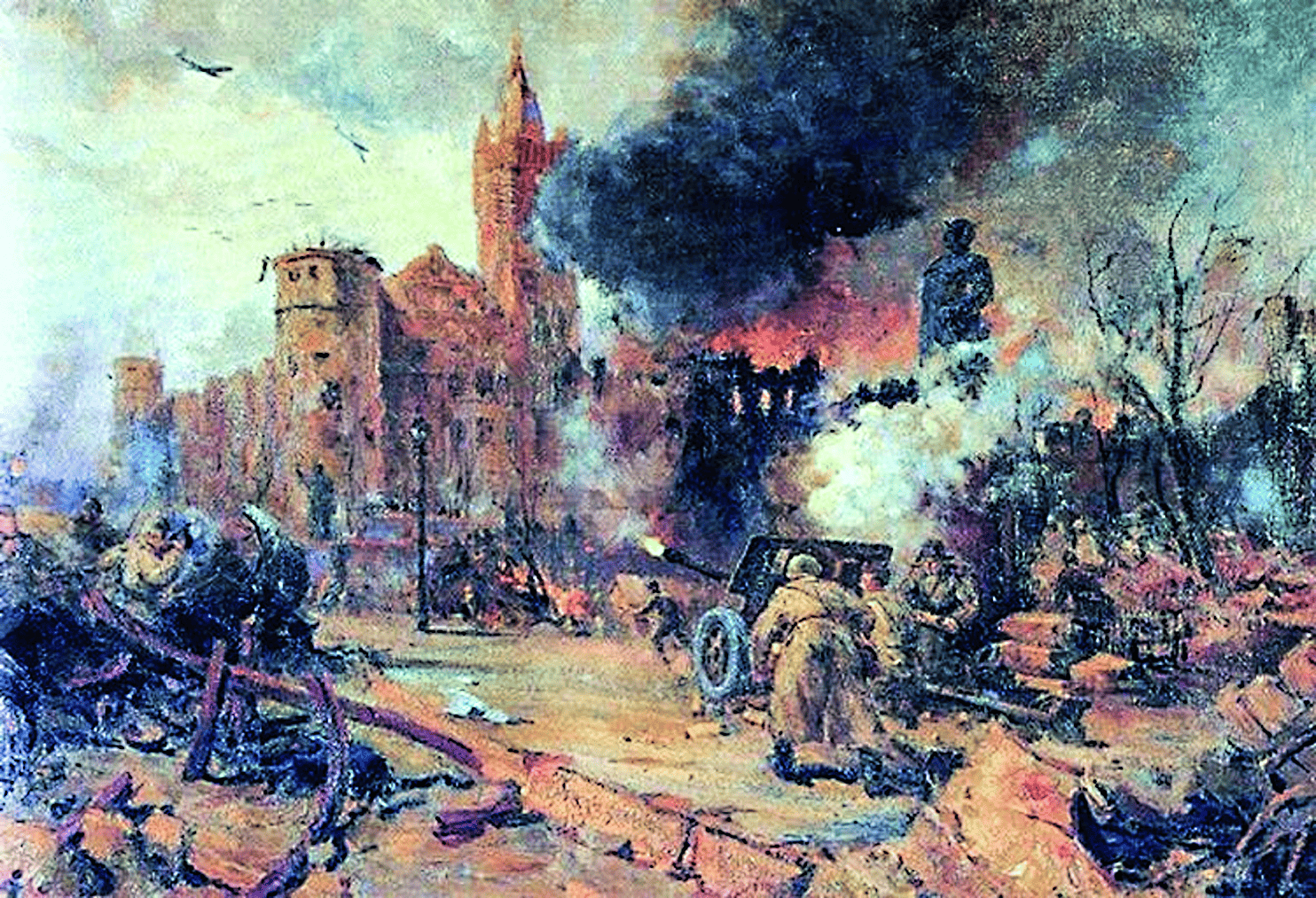

После побоища Игоря Святославича с половцами. Худ. В.М. Васнецов. 1880 год

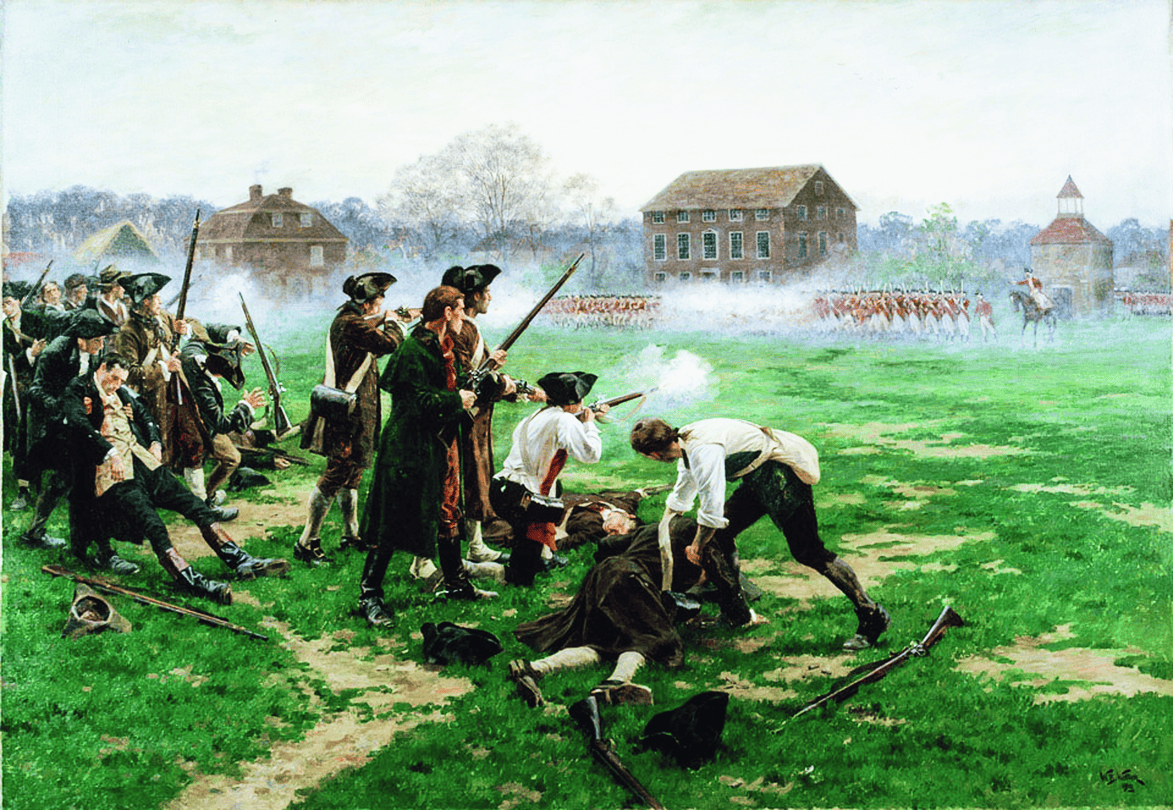

Бегство из плена. Худ. В.И. Семенов. 1972 год

Последние войны

В 1191 году Игорь совершил два похода на половцев. Первый был успешным – «ополонишася скотом и конми и возвратишася восвояси». В конце года князь возглавил поход, в котором кроме него участвовали шесть князей: его брат Всеволод, три сына и внук Святослава Киевского и сын Ярослава Черниговского. Половцам стало заранее известно о походе, они успели собрать крупные силы и ожидали Ольговичей у Оскола. На сей раз Игорь, оценив ситуацию, реализовал решение, на котором не настоял в 1185 году: воспользовавшись ночной темнотой, русские войска ушли от превосходящих сил противника.

В 1196-м скончался брат Игоря Всеволод, получивший за храбрость в сражениях прозвище Буй-Тур, то есть «яростный бык». В 1198-м умер и Ярослав Всеволодич. Игорь, как следующий по старшинству среди потомков Олега Святославича, занял черниговский стол. Он княжил на нем четыре года, до своей смерти, настигшей его в 1202-м, в возрасте 51 года. Черниговским князем после этого стал (по праву старшинства) старший сын Святослава Всеволодича Олег, а сыновьям Игоря осталось Новгород-Северское княжество. Позже, в 1205–1211 годах, они вели борьбу за Галицкое княжество, в которой Роман, Святослав и Ростислав нашли свою гибель.

Представляется, что крайние (уничижительные или чрезмерно панегирические) оценки деятельности Игоря не имеют под собой оснований. Это был видный деятель своего времени, неплохой полководец и смелый человек. С одной стороны, в биографии Игоря имели место поступки, продиктованные, как сейчас модно говорить, «личными амбициями», с другой – он, в отличие от многих князей, никогда не претендовал на княжения, не принадлежавшие ему по праву старшинства. Среди князей, живших в последней трети XII века, он, несомненно, может быть включен в число наиболее заметных.

И все же, с точки зрения современного человека, ни личность Игоря, ни его поход на половцев 1185 года явно не настолько масштабны, чтобы именно им было посвящено самое выдающееся по своим художественным достоинствам произведение русской средневековой литературы. Случайностью ли объясняется то, что такое произведение было создано по поводу не самого, казалось бы, яркого события?

Буй-Тур Всеволод Святославич. Реконструкция М.М. Герасимова по черепу. 1947 год

Предмет особого внимания

До сих пор преобладает мнение, что поход Игоря Святославича на половцев был явлением незначительным, частным эпизодом, типичным для своего времени. Такая оценка основывается на подходе к событиям 1185 года исключительно как к фактам политической истории. Иная картина открывается, если взглянуть на них под другим углом зрения: как была воспринята эпопея Игоря Святославича современниками?

Прежде всего следует отметить, что автор «Слова» не был оригинален в выборе сюжета. Кроме поэмы походу Игоря посвящены две летописные повести – в составе Лаврентьевской (и близких к ней) и Ипатьевской летописей. Возможно, в обеих отразился общий источник, восходящий к летописанию Переяславля Южного, но в основном текст каждой повести самостоятелен – это произведения, специально написанные по поводу похода Игоря и последующих событий. Вместе с тем их объем в несколько раз превышает средний объем похожих повествований. Ранее и в последующие 40 лет ни одно событие не вызвало к жизни сразу трех произведений – только после невиданного поражения русских войск на Калке в 1223 году появились три дошедшие до нас летописные повести.

Итак, неизбежен вывод: даже если бы до нас не дошло «Слово о полку Игореве», следовало бы признать, что поход Игоря Святославича на половцев 1185 года произвел на современников большее впечатление, чем любые другие события до монгольских нашествий. А с учетом «Слова» – третьего дошедшего до нас произведения об этом походе, еще более пространного, чем повесть Ипатьевской летописи, – можно сказать, что в глазах современников Игорева эпопея оказалась самым значительным явлением едва ли не за весь домонгольский период русской истории.

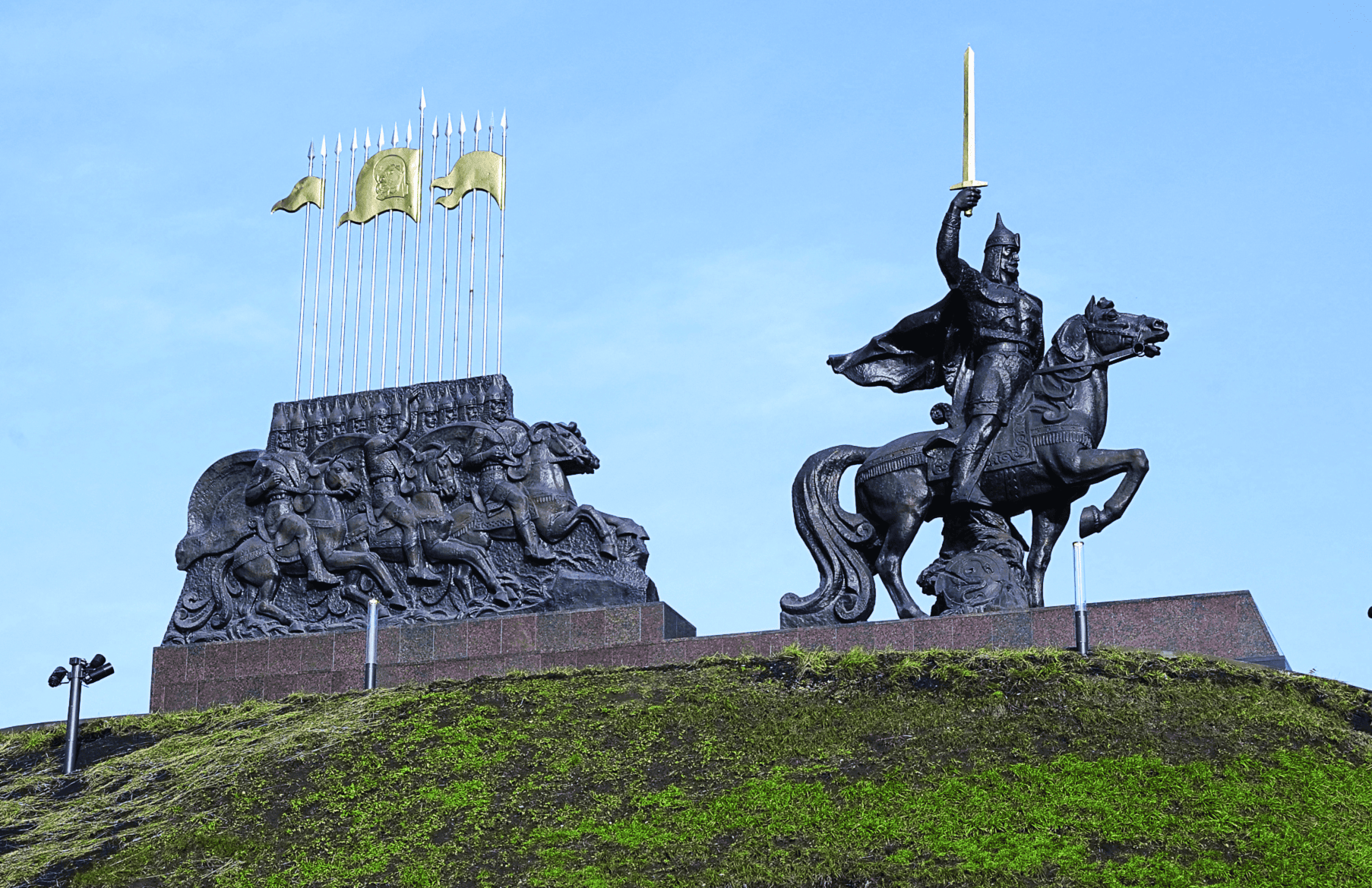

Памятник князю Игорю Святославичу, установленный в 2003 году на насыпном кургане в долине реки Северский Донец. Скульптор Н.В. Можаев

В глазах современников Игорева эпопея оказалась самым ярким событием едва ли не за весь домонгольский период русской истории

Мифологический заряд

Впечатление, произведенное событиями 1185 года на современников, не может быть объяснено исходя из его места в политической истории Руси. Следовательно, значимость происшедшего заключалась в другом. Выдающийся литературовед Борис Гаспаров, исследуя поэтику «Слова о полку Игореве», отметил, что в событиях 1185 года «соединились в исключительной концентрации различные элементы, обладающие мощной мифологизирующей потенцией»: наиболее сильным стимулом стало соединение двух фактов – затмения солнца и побега; в результате под пером автора «Слова» поражение Игоря приобрело характер космической катастрофы, а возвращение из плена было истолковано как воскресение и спасение мира. С этим выводом можно согласиться, но уникальность «полка Игорева» не исчерпывалась соединением фактов затмения и побега. Можно отметить еще несколько исключительных обстоятельств, имевших место во время этого похода.

Во-первых, это был сепаратный поход. В то время подобные случаи были единичны: это акция деда Игоря Олега Святославича в 1096-м и небольшой поход самого Игоря на реку Мерл в 1184-м. Таким образом, повторный сепаратный поход одного князя в условиях единения сил южнорусских князей – факт уникальный.

Во-вторых и в-третьих, затмение солнца во время похода и пренебрежение этим недобрым предзнаменованием. Это еще два уникальных факта.

В-четвертых, никогда прежде не случалось, чтобы русское войско полностью погибло в степи.

В-пятых, случаи пленения русских князей степняками имели место, но до похода Игоря известен только один факт такого рода: в 1154-м половцами был захвачен Святослав Всеволодич, будущий киевский князь и один из героев «Слова о полку Игореве». Однако это случилось во время междоусобной войны, а не похода в степь, и дело происходило на русской территории близ Переяславля. Причем Святослав был сразу же выкуплен своим дядей Изяславом Давыдовичем. Таким образом, в 1185 году впервые русские князья попали в плен к половцам на их территории в результате русско-половецкого столкновения, и при этом захвачено было сразу четыре князя.

В-шестых, уникальным является и побег князя из половецкого плена.

Получается, что события 1185 года включают в себя шесть уникальных фактов. В совокупности они не только содержали «мифологический заряд», позволивший автору «Слова» изобразить Игореву эпопею как картину гибели и воскресения мира, но давали небывалую доселе возможность осмысления в рамках христианской морали: грех (сопровождаемый отвержением Божия знамения) – Господня кара – покаяние – прощение. Такое осмысление прослеживается во всех трех произведениях, посвященных тем событиям.

Но если летописные рассказы говорят о раскаянии князя и изображают его поражение как наказание за грехи, то автор «Слова», признавая вину Игоря, пишет о том, что необходимо покаяние не его одного, а всех русских князей, погрязших в усобицах, – тех, кто «стали про малое "это великое" говорить, а сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон приходят с победами на землю Русскую». Кроме того, в «Слове» можно усмотреть параллели с евангельской притчей о блудном сыне, в которой наличествует та же последовательность событий: грех – наказание – покаяние – прощение.

Таким образом, далеко не случайным является тот факт, что именно поход Игоря послужил поводом к созданию наиболее выдающегося произведения русской литературы домонгольского периода. Эти события не были незначительным, «тривиальным» эпизодом: они носили уникальный характер, а развитие их фабулы явилось для относительно недавно христианизированной страны ярким примером проявления воли Бога. Отсюда – сильное воздействие Игоревой эпопеи на современников и небывалый отклик на нее в русской общественной мысли.

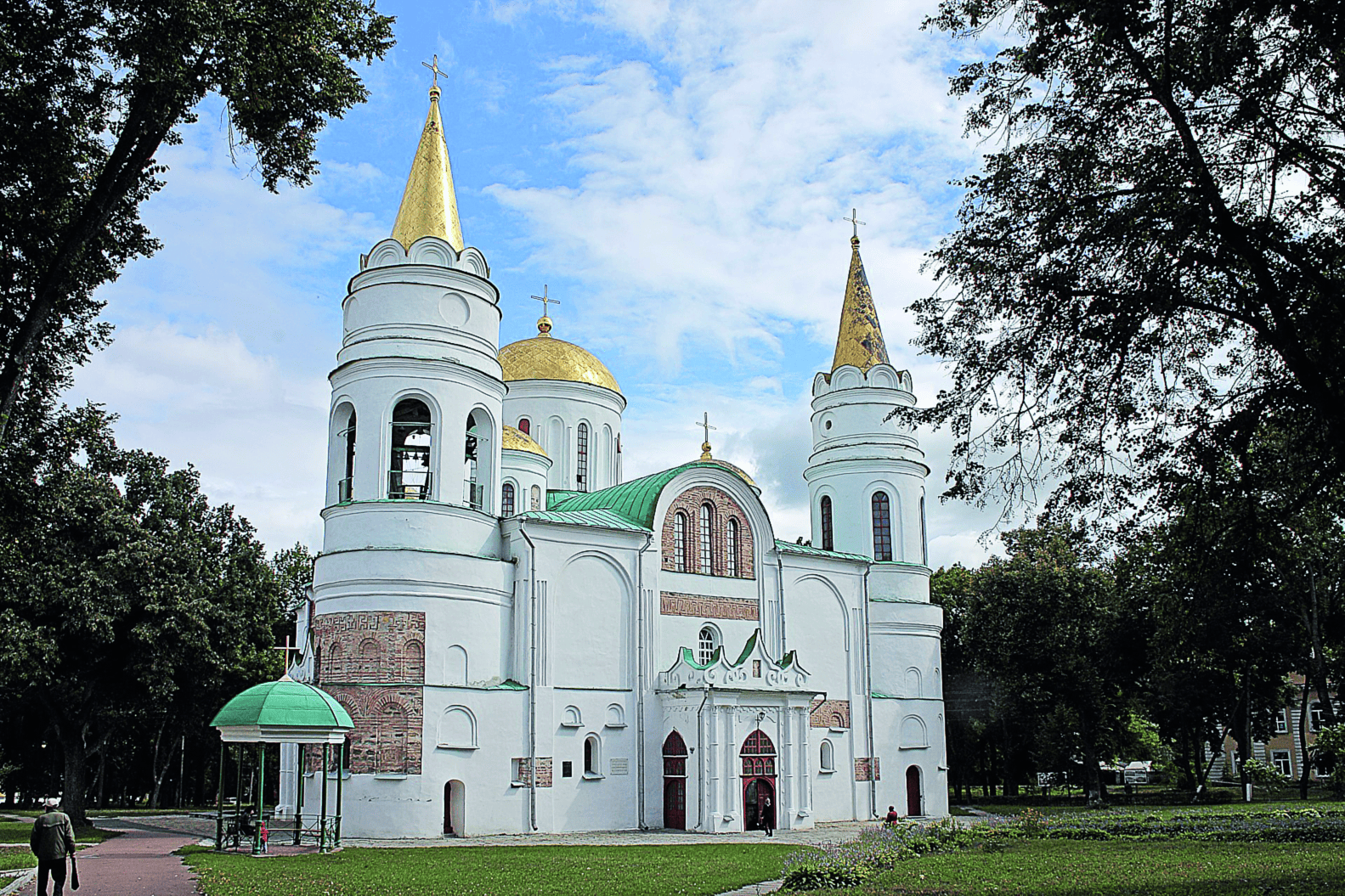

Спасо-Преображенский собор в Чернигове, в котором похоронен Игорь Святославич

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…» Личности и ментальность русского Средневековья. М., 2001

Ранчин А.М. «Слово о полку Игореве». Путеводитель. СПб., 2019

Антон Горский, доктор исторических наук