«Наказать Россию через мое окаянство»

№105 сентябрь 2023

Феномен Пугачева притягивал Александра Пушкина и как художника, и как историка. Поэт первым собрал документы и свидетельства, посвященные Пугачевскому бунту

Зимой 1832 года Пушкин по высочайшему разрешению работал в архиве Эрмитажа, собирал документы для «Истории Петра Великого». Николай I передал поэту совсем недавно изданное «Полное собрание законов Российской империи». Но, несмотря на всегдашний интерес к фигуре первого русского императора, на этот раз Пушкина больше привлекли материалы екатерининского времени – и прежде всего связанные с подавлением восстания Емельяна Пугачева, выдававшего себя за Петра III. Итогом этой работы стали «История Пугачевского бунта» и хрестоматийная «Капитанская дочка».

Пушкин за рабочим столом. Худ. Н.П. Ульянов. 1936–1937 годы

«Ворон еще летает»

Начало 1830-х для России – это Польское восстание, холерные бунты, брожение в военных поселениях. Почти одновременно революционная волна прошла и по Европе. В такой ситуации Пушкину хотелось разгадать тайные пружины бунта, поставившего страну на грань смуты.

Поэт по рассказам старших друзей еще помнил о временах, когда само упоминание имени Пугачева считалось крамолой. И приступал к новому замыслу осторожно, как контрабандист. Екатерина II приходилась царствующему Николаю I бабушкой, и трудно было предсказать его реакцию на исследование о самозванце, борьба с которым несколько омрачила ее блистательную эпоху. Доступ к основным документам Пушкин получил под предлогом работы над историей походов Александра Суворова, которую он так и не написал. Его захватила тема мятежа, всколыхнувшего внешне благополучную екатерининскую империю.

Пушкин понимал: историк должен сохранять объективность и хладнокровие. Но, повествуя о расправах, которые учиняли пугачевцы, поэт восстанавливал по документам и воспоминаниям картины кровавых потех бунта – и у него не оставалось сомнений, что речь идет о форменных злодеяниях. «Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона, – писал он. – К нему привели Харлова [коменданта Нижнеозерной крепости. – А. З.], обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить… <…> Жену его [Григория Елагина, коменданта Татищевой. – А. З.] изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата». Пушкин воспринимал бунт как несомненное зло. Он так и писал о пугачевщине: «Зло, ничем не прегражденное, разливалось быстро и широко».

Когда поэт работал над своим исследованием, после восстания минуло почти 60 лет. Но ему удалось найти свидетелей тех событий и хранителей памяти о них – глубоких стариков. В 1833 году он отправился в Казань, а далее в Симбирск, Оренбург, Уральск. Принимали Пушкина как столичную персону – на уровне губернаторов и градоначальников. В Васильсурске он записал рассказ о казни Пугачевым командира инвалидной команды: «В Курмыше повесил майора Юрлова за смелость его обличения – и мертвого секли нагайками». Этот, как и многие другие, рассказ нашел отражение в «Истории Пугачевского бунта».

Пушкин убедился, что природа восстания гораздо сложнее, чем это виделось из Петербурга. Когда он попросил одного старого казака рассказать, как Пугачев был у него на свадьбе посаженым отцом, в ответ услышал сердитое: «Он для тебя Пугачев, а для меня он был великий государь Петр Федорович». В конце концов поэт-историк пришел к такому – непростому для себя – выводу: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства». Быть может, поэтому Пушкин придавал такое значение загадочным словам арестованного самозванца: «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает». Угроза «русского бунта» остается.

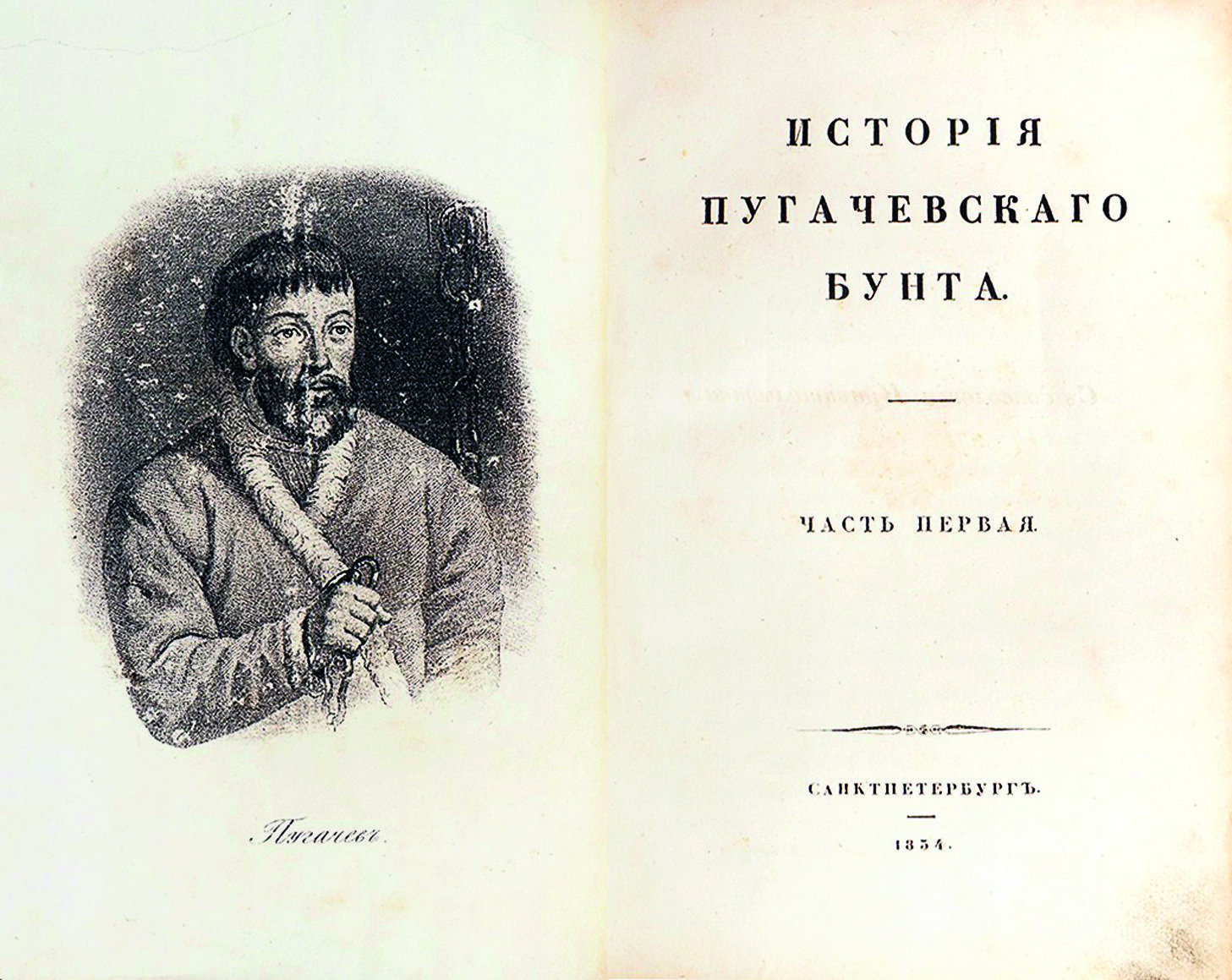

Титульные листы первого издания

«Весь черный народ был за Пугачева, духовенство ему доброжелательствовало, одно дворянство было открытым образом на стороне правительства»

Два тома о бунте

В конце 1833 года поэт через шефа жандармов Александра Бенкендорфа попросил разрешения представить «Историю Пугачева» на высочайшее рассмотрение. «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, – скромно писал он, – но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных». Отношение Николая I к этому сочинению оказалось на удивление благожелательным. Самодержец ознакомился с рукописью без промедления. Уже в январе 1834 года на балу у графа Бобринского он благосклонно беседовал с Пушкиным о его труде и даже сетовал, что не успел познакомить поэта с дочерью Пугачева Аграфеной, которая «три недели тому умерла в крепости Эрлингфорской».

Труд быстро разрешили к изданию. Без замечаний, конечно, не обошлось, но автор ожидал куда более строгих оценок… Самое важное исправление касалось названия: вместо «Истории Пугачева» печатать следовало «Историю Пугачевского бунта». Это неудивительно: подчеркивая значение личности бунтовщика, Пушкин как будто ставил его в один ряд с монархами и полководцами. Также император пожелал заменить некоторые эпитеты, в которых можно было усмотреть проявление сочувствия к самозванцу, несколько сгладить рассказ о неудачах правительственных войск и убрать немногие слишком эмоциональные эпизоды, например описание оскверненного пугачевцами храма. Словом, от автора требовались малозначительные уступки. Было ясно, что Николай I счел труд поучительным и своевременным. Более того, Пушкин получил на его издание ссуду из казны – 20 тыс. рублей. Без процентов и без вычета в пользу увечных воинов войны 1812 года. «История…» вышла в конце 1834-го тиражом 3000 экземпляров.

Между тем основания для строгих и даже гневных оценок у императора имелись. Поэт обещал ему «Историю Петра Великого», потом сулил биографию прославленного полководца Суворова, а преподнес документальное исследование о бунтаре и самозванце, воре и душегубе. Исторический труд, посвященный не триумфальным, а кризисным временам. Все эти претензии позже, уже после публикации, предъявил главный идеолог империи – министр народного просвещения граф Сергей Уваров. Но он ничего не мог поделать с изданием, которое лично одобрил самодержец. Не исключено, что Николай Павлович просто глубже понимал проблему «русского бунта», чем Уваров. Император считал, что образ и историю Пугачева можно и нужно использовать как «пугало» для «злонравных дворян». Он не был поклонником «рабства векового», а его единомышленник Бенкендорф открыто называл крепостное состояние крестьян «пороховым погребом под государством». Поэтому суровые картины мятежа, представленные Пушкиным в книге, показались им полезными для общества – как своеобразная артподготовка к намечавшейся крестьянской реформе.

«История…» вышла в двух томах. Первый – хроника восстания вплоть до казней Пугачева и его сподвижников, с примечаниями к каждой главе. По тем временам – образец научного подхода к исследованию, которое автор не без гордости называл «добросовестным». Во втором томе Пушкин опубликовал указы, рескрипты, письма, донесения, рассказы современников, а также легенды и слухи о пугачевщине. К великому огорчению автора, современники не сумели по достоинству оценить его исторический труд. Одним не хватило романтических картин – именно их ждали от великого пиита. Повествование казалось слишком сдержанным и суховатым. Другие, напротив, отмечали, что Пушкин так и остался художником, а не историком. «…Я полагал себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую "Историю Пугачевского бунта", но за исторические сокровища, к ней приложенные», – писал поэт незадолго до гибели. Настоящее признание к Пушкину-историку пришло только в ХХ веке, когда исследователи смогли высоко оценить его умение создать из документов и пересудов цельную картину.

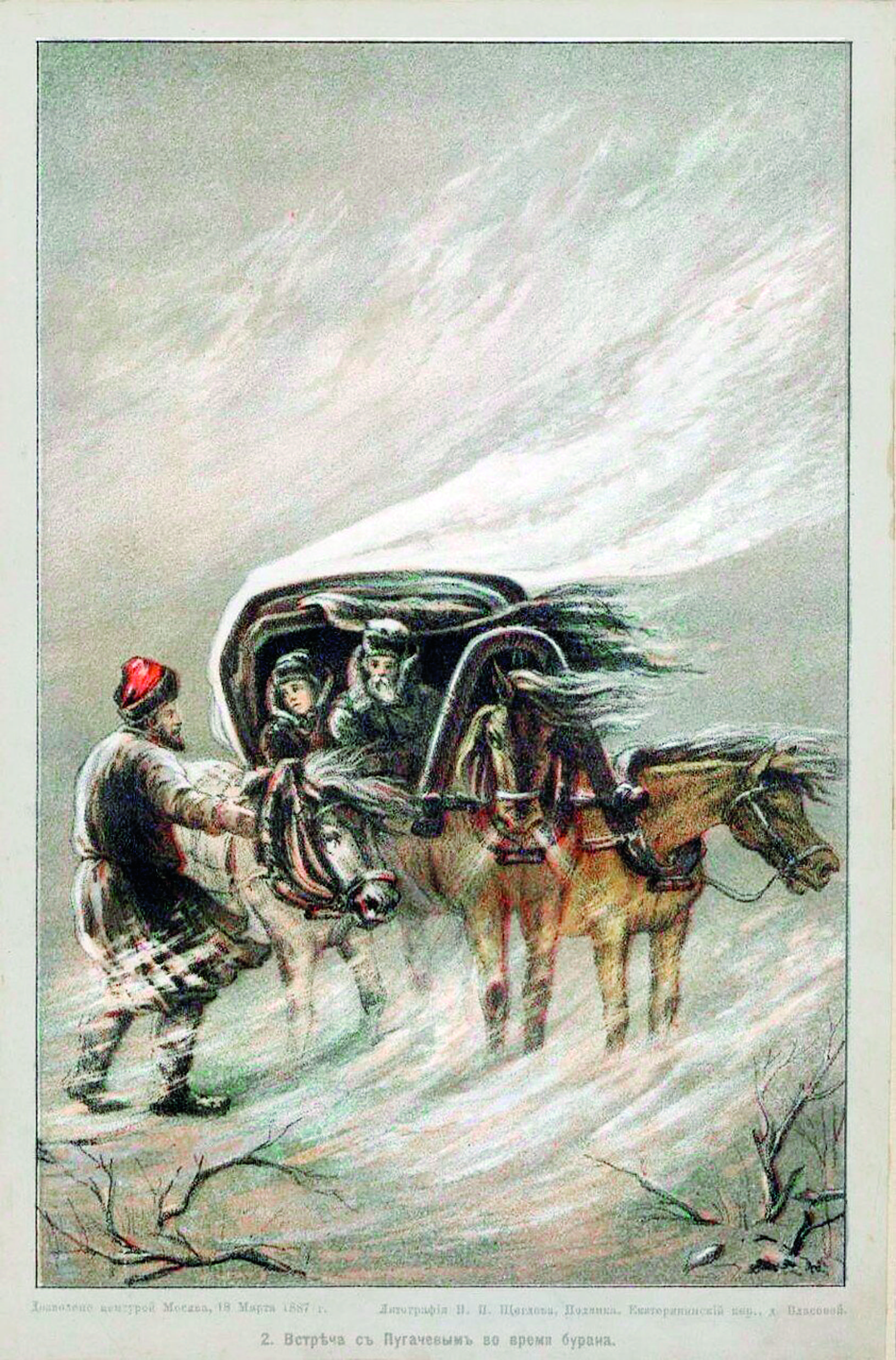

Встреча с Пугачевым во время бурана. Иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Литография П.П. Щеглова. 1887 год

Заячий тулуп

Более счастливая участь ожидала повесть, которую Пушкин задумал еще в начале работы над «Историей Пугачева», – «Капитанскую дочку». Изучая документы, связанные с восстанием, поэт обратил внимание на судьбу дворянина Михаила Шванвича, который перешел на сторону мятежников и, по словам объявленного ему потом приговора, «предпочел гнусную жизнь честной смерти». Его подвергли гражданской казни, лишили чинов и дворянства и отправили в сибирскую ссылку. Там, в Туруханске, отступник и умер в 1802 году. На взаимоотношениях Шванвича и Пугачева Пушкин и собирался выстроить исторический роман.

Позже поэт узнал о судьбе отставного поручика Алексея Гринева, которого обвиняли в связях с пугачевцами, но оправдали по личному распоряжению Екатерины II. В пушкинском сюжете они столкнулись – верный присяге Гринев и изменник Швабрин (под такой фамилией в «Капитанской дочке» появился Шванвич). Но еще колоритнее вышел образ незнакомца, который в метель проводил Гринева до постоялого двора, за что получил от барина заячий тулуп. Провожатый оказался Пугачевым. Прошло время – и молодой офицер вместе с другими дворянами стал пленником самозванца. Пугачев пощадил его («за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов»), хотя Гринев отказался признавать Емельку государем, служить ему и даже не дал обещания впредь не поднимать против пугачевцев оружия…

Роман Пушкин писал почти параллельно с «Историей…». Несколько раз откладывал, а потом снова и снова менял сюжетные повороты, оттачивал стиль. Художественный образ Пугачева складывался одновременно с работой над исследованием. Его черты проступают, например, в поэтическом посвящении герою войны 1812 года Денису Давыдову, которое Пушкин начертал на дарственном экземпляре «Истории Пугачевского бунта»:

Вот мой Пугач: при первом взгляде

Он виден – плут, казак прямой;

В передовом твоем отряде

Урядник был бы он лихой.

«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» – эти слова из «Капитанской дочки» стали крылатыми, вошли в наш культурный код, хотя Пушкин включил их в окончательную редакцию повести в сокращении, убрав пассаж о «тех, которые замышляют перевороты».

Поэт не оправдывал бунтовщиков, но многие замечали, как резко отличается Пугачев «Капитанской дочки» от самозванца, каким он предстает на страницах «Истории…». Марина Цветаева, много размышлявшая на эту тему, писала: «В "Капитанской дочке" Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел. <…> Как Пугачевым "Капитанской дочки" нельзя не зачароваться – так от Пугачева "Пугачевского бунта" нельзя не отвратиться».

Считается, что Пушкин в повести не противопоставил Пугачеву ни одной крупной фигуры. Но так ли это? Непоказное благородство Гринева, его верность присяге дорогого стоят. «Береги честь смолоду» – это сказано о нем. Их с Пугачевым нельзя назвать непримиримыми врагами. Гринев ценит острый ум самозванца, явно восхищается пугачевскими поговорками, даже его неуемным характером. Пугачев оборачивается таинственным романтическим героем – почти «благородным разбойником», способным на широкий жест. И в разбойничьих песнях есть обаяние, поэт явно любуется этими мятежными народными балладами:

Не шуми, мати зеленая дубровушка…

Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,

Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал…

Вечный пугачевский миф

Пушкин создал образ-миф, бородача из легенды, который говорит загадками, притчами, побасенками. Поэт, ставший историком, сформулировал немало причин мятежа – от самых рациональных до пугачевского «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». Но в «Капитанской дочке» проступает, пожалуй, главное объяснение народного ожесточения против дворян. Слишком уж резко отличалась крестьянская и казачья культура, породившая Емельку, от дворянского уклада екатерининского времени. Дело не только в растительности на лице, не только в париках, тулупах, камзолах, зипунах и лаптях. В представлении сторонников самозванца в одном лагере собирались люди коренные, свойские, а в другом – солдаты, которыми нередко командовали природные немцы или утонченные офицеры в буклях, пившие заморские вина и говорившие по-французски. Старорусский уклад не совпадал с «вершками европейской культуры». Недаром Гринев (и, несомненно, сам Пушкин) не без восхищения прислушивался к народным песням, к лукавым прибауткам Пугачева. Преодолевать этот разрыв по большому счету начало именно пушкинское поколение, создавая общенациональную культуру…

Повесть была опубликована в журнале «Современник» в конце 1836 года, незадолго до гибели Пушкина. И тут уж не было числа восторженным оценкам. «Сравнительно с "Капитанскою дочкою" все наши романы и повести кажутся приторною размазнею», – говорил Николай Гоголь. «Это произведение лучше других он выносил – и в нем можно было видеть переход к какому-то еще новому, дальнейшему развитию Пушкина, если бы жестокая судьба русской поэзии не присудила иначе», – предполагал критик Степан Шевырёв. «Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настоящему историку. "Капитанская дочка" была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в "Истории Пугачевского бунта", которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману» – так, в парадоксальной манере несколько позже рассуждал Василий Ключевский. Схожего мнения придерживался на склоне лет князь Петр Вяземский, самый мудрый и едкий из друзей Пушкина, а восхищавшийся «Капитанской дочкой» Петр Чайковский мечтал написать оперу на этот сюжет, но опасался, что цензура «затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым». В ХХ веке влияние повести испытывал и Сергей Есенин, работая над драматической поэмой «Пугачев». Да и сегодня мы во многом смотрим на мятежного казака пушкинскими глазами – настолько сильным остается впечатление от его книги, породившей множество крылатых выражений, экранизаций, театральных постановок и даже песен…

После выхода в свет «Истории…» Пушкин еще возвращался к своему исследованию, собираясь представить анализ следственного дела Пугачева, как он говорил, «для успокоения моей исторической совести». Он хотел издать свой труд с дополнениями, о чем сообщал фольклористу Ивану Сахарову накануне роковой дуэли на Черной речке. Это значит, что поэт продолжал думать о мятежнике и в свои последние дни.

Что почитать?

Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988

Эйдельман Н.Я. Статьи о Пушкине. М., 2000

Цветаева М.И. Мой Пушкин. СПб., 2006

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук