Император на семнадцать дней

№132 декабрь 2025

Великому князю Константину, второму сыну императора Павла, в разные годы, если верить слухам, примеряли восемь корон. В итоге не подошла ни одна

Леонид Ляшенко, кандидат исторических наук

Восемь корон – это греческая, шведская, сербская, дакийская, албанская, польская, французская и, конечно, корона Российской империи. Драматическая история, связанная с ней, неотделима, с одной стороны, от весьма своеобразной личности Константина Павловича, с другой – от событий, потрясавших Петербург в конце ноября – середине декабря 1825 года. Что это был за человек?

Простой и грубоватый стиль

Становление характера нашего героя началось, как обычно, в детские годы. Учеба его не увлекала, и к 12 годам он с трудом овладел чтением и письмом. По справедливому замечанию историка Майи Кучерской, «Константина следовало учить… в другом темпе, другим тоном, возможно, другим учителям, и даже другим предметам». Поскольку этого не произошло, легко впадавшему в ярость великому князю ничего не стоило при случае укусить своего воспитателя Фредерика Лагарпа за руку, а другому преподавателю нахально заявить: «Не хочу читать, и не хочу потому именно, что вижу, как вы, постоянно читая, глупеете день ото дня».

В результате в его характере плохое и хорошее было даже не перемешано, а спаяно воедино. При этом, демонстрируя то одно то другое, без стеснения выставляя напоказ самые невообразимые поступки, Константин Павлович полагал излишним размышлять об их моральной стороне. Ему просто захотелось действовать именно так, а обращать внимание на мнение окружающих или заниматься самоанализом он не видел никакого резона.

Когда после смерти Екатерины II на престол вступил Павел I, Константин почувствовал себя совершенно в своей тарелке. На смену утонченному двору великой императрицы, ориентировавшемуся на французскую культуру, пришел стиль двора ее нелюбимого сына, характерный для германских курфюршеств и герцогств. Этот более простой и грубый стиль поведения великий князь принял за проявление удали и подлинный офицерский шик. Весьма показательно, что страшные события 11 марта 1801 года, в результате которых от рук заговорщиков погиб его отец, Константин, в заговоре не участвовавший, назвал «хорошей кашей». Более удачного определения для случившейся трагедии у нашего героя не нашлось, хотя напугала она его навсегда.

«Глотать оскорбления молча»

После воцарения его старшего брата Александра в 1801 году Константин получил пост главы только что образованной воинской комиссии. В его задачи входило формирование войск по родам, обеспечение солдат и офицеров обмундированием и продовольствием, а также снижение расходов на армию. В этой должности великий князь чувствовал себя вполне комфортно. Он вообще был скорее талантливым организатором, чем полководцем.

С детства искренне интересуясь военным делом, Константин Павлович ценил прежде всего его внешнюю сторону: безукоризненность формы, безоговорочное подчинение приказам, плац-парадную выправку солдат, четкое выполнение ими приемов с оружием. Все остальное было для него неважно. «Образование, рассуждения, чувство чести… – говорил он, – вредны для строгой дисциплины. Никогда офицер не должен употреблять свой здравый рассудок или познания: чем меньше у него чести, тем он лучше. Надобно, чтобы его могли безнаказанно оскорблять и чтобы он был убежден в необходимости глотать оскорбления молча». Такой офицер, наверное, был хорош на плацу, но вряд ли особо полезен во время серьезной военной угрозы, однако подобные соображения великого князя никогда не интересовали.

Характерно, что, едва увидев русские войска, вступавшие в Вильно (современный Вильнюс) в декабре 1812 года, и оценив их внешний вид, Константин недовольно буркнул: «Эти люди только и умеют, что сражаться!» Возможно, для него главное предназначение армии состояло не в битвах с противником, а в балетной выправке рот и полков. Не будем забывать, что в начале Отечественной войны 1812 года Константин Павлович, не веря в таланты русского генералитета и стойкость солдат и офицеров, настаивал на немедленном заключении мира с Наполеоном. Вскоре главнокомандующий Михаил Барклай-де-Толли, которому надоело терпеть выходки великого князя, выжил его с передовой. Поэтому проявить себя на поле брани тот смог только во время Заграничных походов русской армии.

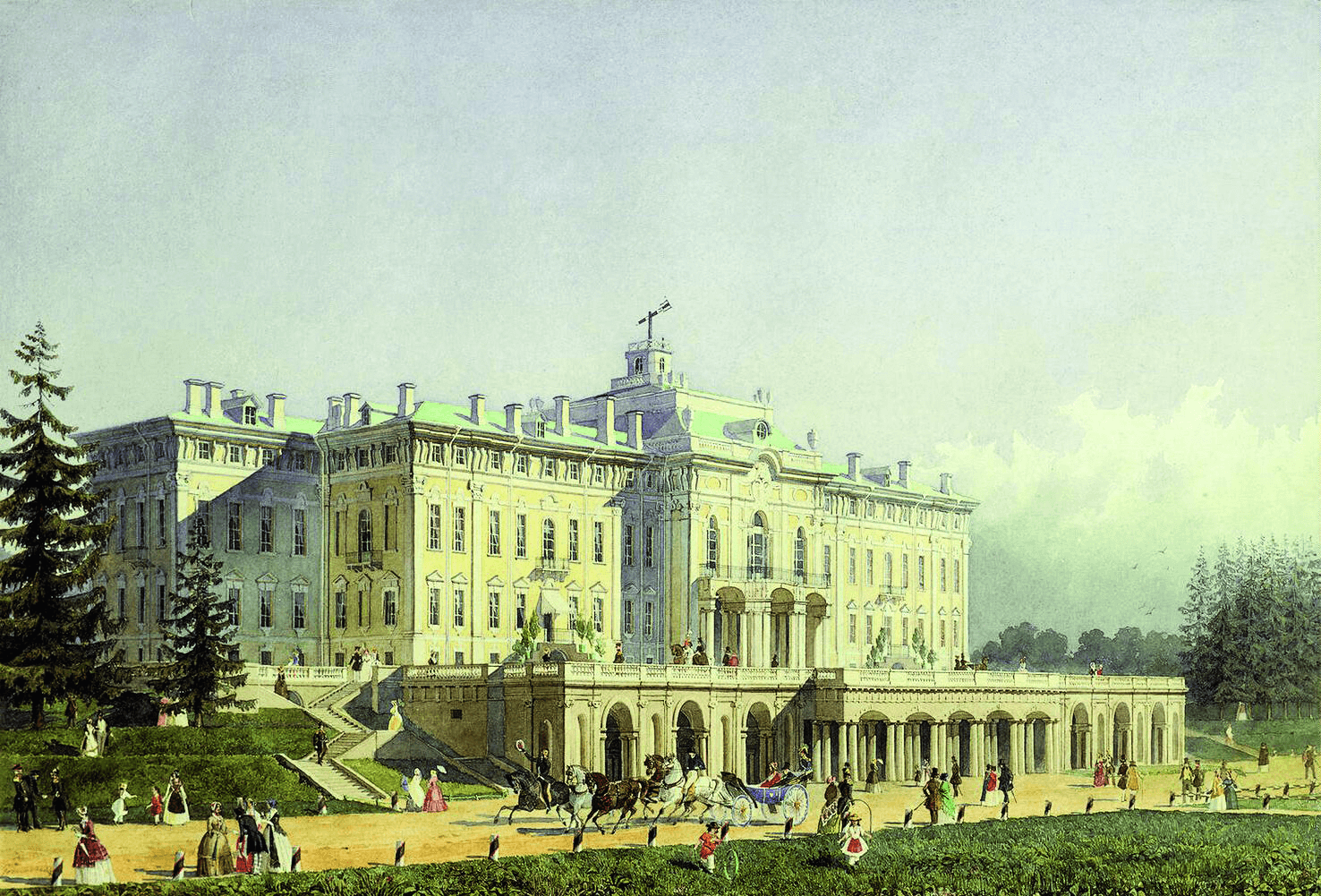

Дворец в Стрельне. Худ. А.М. Горностаев. 1847 год

«Царево око» в Варшаве

После победы над наполеоновской Францией наш герой был назначен главнокомандующим армией Царства Польского, присоединенного к России. Современники шептались, что это назначение являлось своего рода ссылкой, слишком уж разными оказались не только характеры, но и политические позиции Константина и его старшего брата. В Петербурге им двоим становилось чересчур тесно. Официально предполагалось, что великий князь станет «царевым оком» в Варшаве, однако оказалось, что это «око» очень многое видело исключительно по-своему. Скажем, конституции, которую Александр I даровал Царству Польскому, Константин предпочитал не замечать. Речь императора на открытии сейма в Варшаве, в которой тот обещал в дальнейшем распространить конституционное устройство на всю Россию, называл «нелепой комедией».

Порой современникам вообще казалось, что в польской столице внезапно воцарилось нагоняющее страх alter ego Павла I. Великий князь зачем-то запретил мужчинам носить бакенбарды, а женщинам – цветные ленты через плечо; не терпел модных в те годы жабо; запретил извозчикам и кучерам во время езды по городу громко кричать, предупреждая прохожих об опасности. В довершение вернул в польскую армию телесные наказания, а также практически отменил свободу печати и неприкосновенность личности.

Интересно, что, по словам современников, близкие к Константину люди в подавляющем большинстве искренно любили его, потому что видели, как этот часто грубый, крикливый, не выбирающий выражений человек в своем кругу становился веселым, внимательным, великодушным, любящим пошутить, причем с особым удовольствием смеялся над собой. Он охотно помогал деньгами неимущим офицерам, часто становился крестным отцом детей солдат.

Со временем Константин Павлович все больше влюблялся в Польшу, может быть, потому, что чувствовал себя в этом краю свободнее, чем в Петербурге. Тем более что жить и трудиться здесь он мог так, как ему хотелось, поскольку получил от императора полный карт-бланш. Недаром, по свидетельству окружающих, великий князь не раз восклицал: «В душе я поляк, совершенный поляк!» Будучи главнокомандующим польской армией, он превратил ее в самую современно организованную и хорошо вооруженную военную силу Европы. Не одобряя его политики, кто-то в Петербурге справедливо заметил, что великий князь являлся «матерью для польской армии и мачехой для русской». Даже в 1831 году, едва не погибнув от рук восставших, Константин Павлович пытался найти им оправдание, с горечью повторяя: «Да ведь они же не знали, как я их любил». Тут он, безусловно, ошибался. Его любовь вряд ли что-то могла изменить в отношениях как между ним и поляками, так и между Россией и Польшей в целом.

Возможно, на чувства нашего героя к Польше повлияли и чисто личные обстоятельства его жизни. В 1815 году Константин Павлович познакомился с графиней Иоанной (Жанеттой) Грудзинской и вскоре стал жить с ней в гражданском браке. В 1820-м он первым из Романовых публично развелся со своей законной супругой принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской Юлианой Генриеттой Ульрикой (в России Анной Федоровной) и женился на Иоанне. Александр I в качестве свадебного подарка преподнес ей титул княгини Лович. При этом ни она сама, ни их будущие дети претендовать на российский престол не имели права.

Великий князь Константин Павлович на смотре кавалерии на Саксонской площади в Варшаве в 1824 году. Худ. Я. Б. Розен. 1889 год

Портрет Иоанны Грудзинской. Неизв. худ. До 1831 года

Ненаследник трона

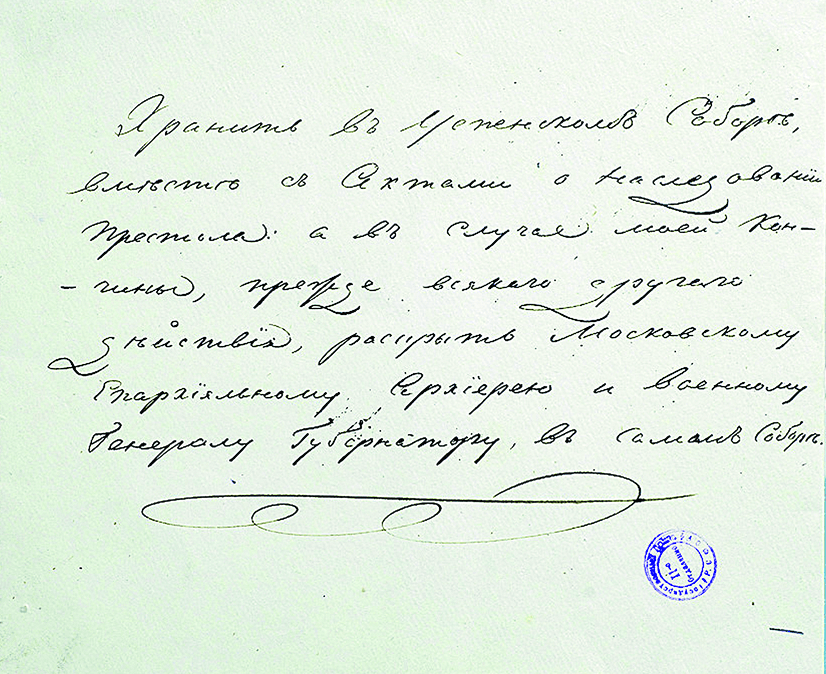

В 1823 году митрополитом Филаретом был составлен манифест о передаче престола после смерти Александра I не по старшинству – Константину, а следующему их брату – Николаю. Константин еще в 1818 году заявил, что он категорически отказывается от трона, а в 1822-м даже написал об этом письмо царствующему монарху. Обнародован манифест не был, а о его точном содержании знали всего несколько человек (сам же он до поры был отправлен на хранение в алтарь Успенского собора Московского Кремля).

После неожиданной смерти Александра I в Таганроге вопрос о престолонаследии запутался окончательно. Николай собирался, как и было договорено, вступить на трон, но генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович хотел возвести на престол знакомого ему со времен суворовского Итальянского похода великого князя Константина Павловича. Его поддерживали другие высокопоставленные военные, да и в обществе многие предпочитали видеть во главе государства второго внука Екатерины. Даже Александр Пушкин почему-то усматривал в Константине «больше романтизма и ума», чем в Николае.

Впрочем, дело было не только в желании Милорадовича возвести на престол боевого товарища. Генерал совершенно справедливо указывал на то, что тайное распоряжение Александра I о назначении своим наследником Николая незаконно. Покойный император должен был либо вернуться к закону о престолонаследии Петра Великого, согласно которому монарх имел право выбирать своего преемника, либо, на крайний случай, обнародовать свой манифест, тогда с его волей пришлось бы считаться. Против столь мощных аргументов Николаю возразить было нечего, оставалось лишь присягнуть старшему брату.

При этом и он, и его мать Мария Федоровна не оставляли надежды уговорить Константина Павловича приехать в Петербург, чтобы выполнить все положенные формальности для отречения от престола. Однако великий князь, упрямо остававшийся в Варшаве, придерживался собственной логики. Подсаживать брата на трон он не хотел не из ревности или старой конкуренции по поводу отношения к каждому из них армии и гвардии. В одном из писем Николаю и матери он объяснял: «Если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто я водворяю на трон моего брата, он же должен сделать это сам…» Иными словами, его приезд в столицу империи и отречение от престола означали бы, что он его официально занимал. Константин же считал, что не может отречься от трона, так как давным-давно от него отказался и никогда на него не вступал. Он даже запретил окружающим в Варшаве обращаться к нему со словами «государь» или «ваше величество» под угрозой ссылки в Сибирь.

Наконец, когда ему окончательно надоел поток однообразно призывных писем из Петербурга, великий князь (или его уже надо было называть императором?) заявил, что он отрекался от престола неоднократно, а потому, если его не оставят в покое, он уедет из Варшавы дальше в Европу, где тревожить его будет гораздо труднее. Однако эти сцены, поначалу выглядевшие как обычные семейные споры, приобретали характер не только всероссийского, но и всемирного скандала. Во всяком случае, иностранные наблюдатели, находившиеся в этот момент в Петербурге, с тревогой отмечали, что в стране сложилась странная ситуация, при которой имеются два претендента на престол и ни одного реального главы государства.

Конверт, в котором хранился манифест о передаче права наследования престола великому князю Николаю Павловичу. Август 1823 года

Пробный тираж

Между тем к этому моменту Константину Павловичу присягнули высшие органы власти, армия и гвардия, а также все сословия страны, то есть он стал полноправным главой Российской империи. Царствование его продлилось всего 17 дней, но внешние атрибуты вступления на престол нового монарха были соблюдены в полной мере. В витринах лавок и в учреждениях появились портреты и бюсты с курносой физиономией, очень похожей на павловскую. Именем Константина I подписывались подорожные. На Санкт-Петербургском монетном дворе чеканили пробный тираж рубля тоже с именем Константина I – заветной мечты будущих нумизматов.

Однако самого нового монарха столица так и не дождалась. Зато «жонглирование короной», устроенное Константином и Николаем, дало возможность декабристам собрать свои силы: выводя роты и полки на Сенатскую площадь, дворянские радикалы объясняли солдатам, что необходимо отстоять права законного монарха Константина от претензий на них узурпатора Николая. Недаром мятежники, выстроенные в каре, в ответ на все уговоры кричали: «Да здравствует Константин! Да здравствует Конституция!» Поскольку женой Константина, как все знали, была полька, солдаты считали, что иностранное имя «Конституция» ей вполне подходит…

В Россию наш герой вернется только летом 1826-го, инкогнито посетив Москву для участия в коронации младшего брата. Его, конечно, узнали не только члены царской семьи, но и толпы народа, радостно приветствовавшие этого странного Романова. Он же, побывав при российском дворе, еще раз почувствовал, насколько ему лучше и спокойнее в Варшаве, чем в Москве или Петербурге. Однако и там покой великому князю, как оказалось, только снился.

Константиновский рубль. Серебряная монета, выпущенная во время междуцарствия в России в 1825 году

Морской Гвардейский экипаж на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Худ. А.А. Тронь. 1983 год

Мятежники, выстроенные в каре, кричали: «Да здравствует Константин! Да здравствует Конституция!» Женой Константина была полька, и солдаты считали, что имя «Конституция» ей вполне подходит

Старый польский преферанс

По делу 14 декабря он никого из поляков не наказал, поскольку на Сенатскую площадь они не выходили, да и восстание Черниговского полка не поддержали. Константину казалось, что разговоры об антирусской активности националистического польского «Патриотического общества» или слухи о брожении в польской армии – это ложь, попытки поссорить его и с поляками, и с царствующим братом. Позже ему донесли, что некое антиправительственное выступление в Варшаве намечено на 28 ноября 1830 года. Великий князь расставил по городу русские караулы, и все прошло спокойно. На следующий день он зачем-то эти караулы снял, тут все и завертелось…

План заговорщиков был прост и совершенно реален: поджоги в двух районах Варшавы как сигнал к началу восстания, убийство Константина Павловича отрядом студентов (странный выбор, ведь те даже не знали главнокомандующего польской армией в лицо), захват курсантами офицерской школы подхорунжих казарм русских войск. Однако начавшиеся пожары потушили так быстро, что сигнала к началу действий никто не успел заметить. Удивленные студенты отправились к подхорунжим, и только после этого восстание стало набирать силу. Спокойно спавшего Константина разбудил и спас камердинер, выведя его потайным ходом на улицу. Когда спустя несколько часов великий князь убеждал польский конно-егерский полк оставаться верным присяге, подпоручик Волочанский трижды пытался выстрелить в него из ружья, но каждый раз оно давало осечку.

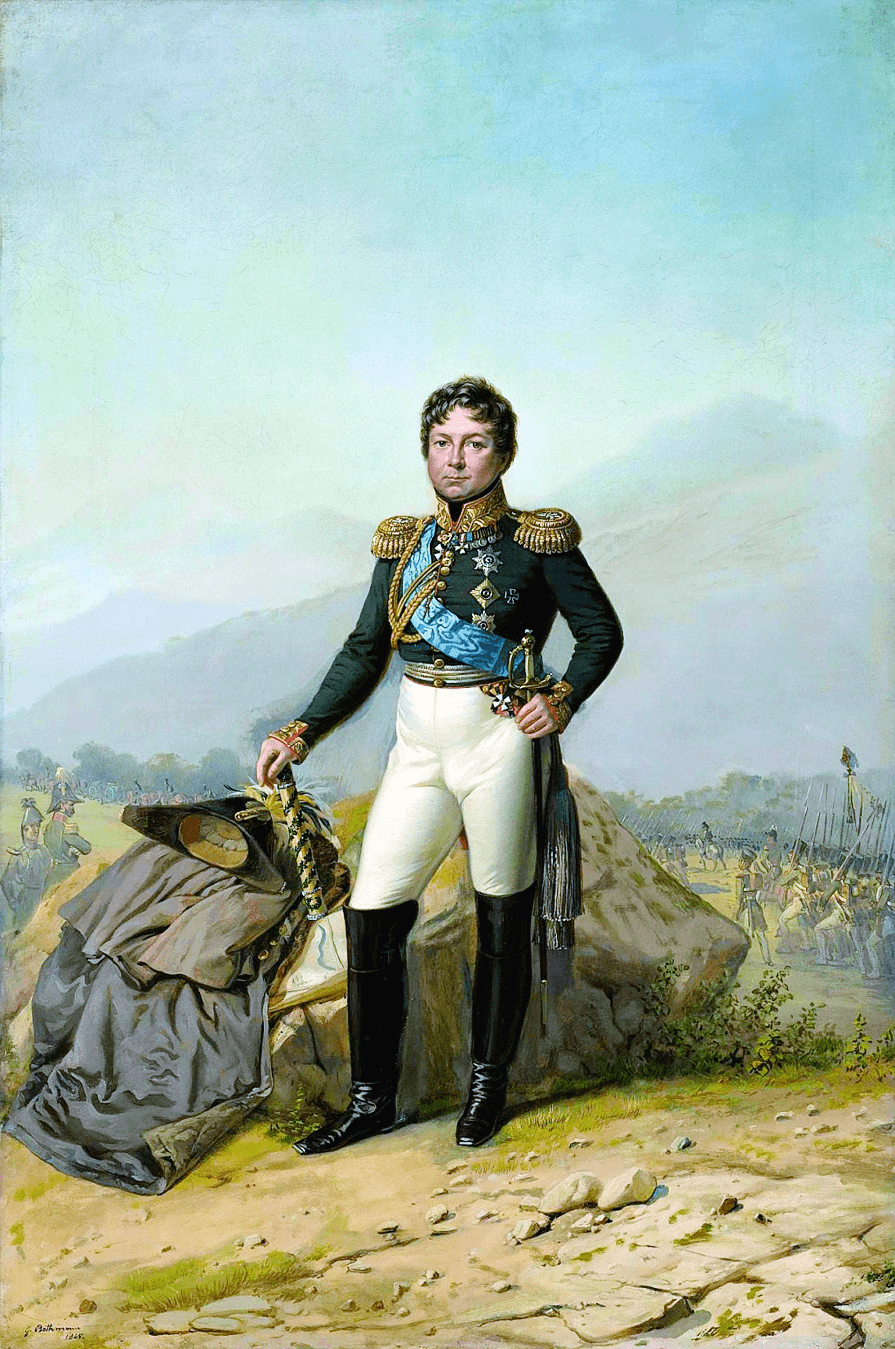

Константин неоднократно посылал разведчиков выяснить подлинную обстановку в Варшаве, но наотрез отказывался верить их донесениям, сообщавшим, что город находится в руках восставших. В конце концов ему пришлось отступить в предместье польской столицы, где один из генералов предложил подавить восстание с помощью артиллерии. Однако пойти по стопам царствующего брата и решить дело картечью наш герой не пожелал. Более того, он свел на нет результаты победы русской армии под предводительством генерал-фельдмаршала Ивана Дибича над восставшими в битве при Грохове. В Варшаве уже начали обсуждать состав делегации, которая должна была преподнести победителям ключи от города, как вдруг Дибич дал приказ отступить.

Позже выяснилось, что к этому его вынудил Константин Павлович, опасавшийся возможного разрушения Варшавы и актов насилия над ее мирным населением. В результате война продлилась еще восемь месяцев, что значительно увеличило количество жертв с обеих сторон. Единственным плюсом сражения при Грохове стало то, что после него Константин навсегда покинул армию. Он с супругой поселился в провинциальном Витебске, чтобы по-прежнему быть ближе к любимой Польше, чем к окончательно ставшему ему чужим Петербургу. Здесь он и умер в июне 1831-го, заразившись во время начавшейся эпидемии холерой. Княгиня Лович пережила мужа на пять месяцев.

Надо сказать, что после отказа от российского престола великий князь надолго сделался любимцем крестьянства и городских низов. Подобное часто происходило во время серьезных династических кризисов. Вот и в 1825–1826 годах именно в Константине угнетенные массы увидели подлинно народного царя, их надежного защитника от притеснений помещиков и чиновников. Недаром в России до начала 1860-х то тут, то там появлялись лже-Константины, обещавшие вольность и подлинную справедливость.

Взятие варшавского арсенала. Худ. М. Залеский. 1831 год

Портрет фельдмаршала графа Ивана Дибича. Худ. Е.И. Ботман. 1865 год

Леонид Ляшенко, кандидат исторических наук

.png)