Жертвы 14 декабря

№132 декабрь 2025

Сколько человек погибло на Сенатской площади и можно ли было избежать кровопролития?

Валерий Перхавко, кандидат исторических наук

Информация о восстании декабристов появилась на страницах столичной прессы далеко не сразу. Лишь 18 декабря 1825 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» обнародовала документы, связанные с отказом Константина Павловича от прав на престол. В высочайшем манифесте Николая I от 19 декабря, опубликованном 22 декабря, упоминались исключительно потери среди правительственных чинов: гибель петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича и командира лейб-гвардии Гренадерского полка Николая Стюрлера, тяжелые ранения генерал-майоров Василия Шеншина и Петра Фридрихса.

В кратком официальном «Описании трагических происшествий на Сенатской площади» в «Московских ведомостях» от 23 декабря 1825 года сообщалось, что после нескольких безуспешных увещеваний мятежников Николай I решил употребить силу: «Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Конница ударила на слабые остатки бунтовавших, преследуя и хватая их». О жертвах среди военных и населения газета умолчала.

Свидетельства очевидцев

Только в «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 29 декабря было напечатано «Подробное описание происшествия, случившегося в Санкт-Петербурге 14-го декабря 1825 года». В нем, в частности, отмечалось: «За сим Его величество, с душевным прискорбием приказав вывесть против мятежной толпы четыре орудия и зарядить оные картечью, послал в последний раз объявить им, чтоб они предались милосердию государя императора, но, получив решительный отказ, повелел начать стрельбу из орудий. По второму выстрелу вся шайка рассыпалась и была преследована лейб-гвардии Кавалергардским и Конным полками на Васильевский остров, вдоль Английской набережной и Галерной улицы, дабы отрезать бегущих; тогда же захвачено до 500 человек, а прочие рассыпались в разные стороны по домам и по Неве». Здесь о жертвах также не говорилось ни слова.

Обратимся к более откровенным воспоминаниям очевидцев трагических событий 14 декабря 1825 года. Вот свидетельство декабриста Николая Бестужева: «Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и неподвижно. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в таком же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием… С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы».

Другой участник событий 14 декабря Александр Беляев в своей книге «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном» писал: «Перед вечером мы увидели, что против нас появились орудия. Карнилович сказал: "Вот теперь надо идти и взять орудия"; но так как никого из вождей на площади не было, то никто и не решился взять на себя двинуть батальоны на пушки и, может быть, начать смертоносную борьбу, что и решило участь этого несчастного покушения». Питерские простолюдины забросали поленьями и избили кучера и форейтора смертельно раненного графа Милорадовича.

Также заслуживает внимания свидетельство декабриста Андрея Розена: «Первый выстрел пушки, заряженной холостым зарядом, прогремел, – в ответ послышалось "ура!" – второй и третий посылали ядра, одно засело в стене Сената, другое навесно полетело по направлению от угла Сената к Академии художеств. Восстание опять ответило громким и звонким "ура!". Зарядили картечью; полковник Нестеренко наводил пушки, сам государь скомандовал: "Первая!", но фейерверкер с фитилем начал креститься; опять послышался тот же голос: "Первая"; тогда поручик Илья Бакунин приложил фитиль: в секунду картечь из орудий посыпалась градом в густое каре. Восстание разбежалось по Галерной улице и по Неве к академии. Пушки двинулись вперед и дали другой залп картечью, одни – по Галерной, другие – поперек Невы. От вторичного, совершенно напрасного залпа картечью учетверилось число убитых, виновных и невиновных, солдат и народа, особенно по узкому дефиле или ущелью Галерной улицы. …ядра, пущенные с угла Исаакиевского моста, подломили лед, и много потонуло людей».

Ценными являются показания начальника гвардейской артиллерии генерал-майора Ивана Сухозанета, который привел на Сенатскую площадь четыре артиллерийских орудия из 1-й гвардейской бригады, а затем к ним на извозчиках были доставлены люди с зарядами. Пушками командовал Бакунин, расположивший их на левом фланге Семеновского полка, стоявшего у Адмиралтейства. Поскольку приближались зимние сумерки, император, сделав последнюю безуспешную попытку заставить восставших ему повиноваться, скомандовал: «Пальба орудиями по порядку!» Три залпа картечью заставили колонны бунтовщиков обратиться в бегство. Далее Сухозанет пишет: «Между тем у мятежников сделалось большое волнение. При первом выстреле они стрелять начали, но действие испуга было явное – все их выстрелы были вверх. Масса обернулась и побежала, а по третьему выстрелу на месте уже никого не осталось, кроме тех, которые уже не вставали, но таковых было немного: на столь близкое расстояние картечь, рассыпаясь, не была смертоносна, а оставила много пятен на стенах Сената и частных домов, находившихся на теперешнем месте св. Синода… Некоторые стремглав бросились через парапет в Неву, куда они падали в глубокий снег, как на перину, а многие даже не вставали…» Последовал еще один выстрел картечью вверх, а затем Сухозанет приказал выстрелить из каждого орудия вверх ядрами, на чем действия артиллерии завершились.

Лейб-гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года. Худ. В.Ф. Тимм. 1853 год

«Снег был смешан с кровью»

Еще одно свидетельство оставил принц Евгений Вюртембергский, племянник вдовствующей императрицы Марии Федоровны: «Неоднократные обращения к мятежникам с требованием разойтись оставались без успеха. По приказанию императора им было объявлено, что они "вынуждают к принятию крайних мер". К ним послан был генерал Сухозанет. Они встретили его единодушным возгласом: "Да здравствует Константин!"

– Так узнайте же, что такое Николай! – отвечал он им.

И действительно, император решился сам подать сигнал к начатию смертоносного артиллерийского грома обычною командой: "Раз, два, пли".

Действие этого вынужденного необходимостью кровавого приказания было удивительно: в одну минуту вся площадь очистилась от бунтовщиков. Пехота и кавалерия бросились в преследование; но нелегко было догнать беглецов: они небольшими кучками бежали частью по замерзшей Неве на Васильевский остров, частью в разные дома, где и баррикадировались.

На месте осталось много мертвых солдат. В соседних домах было тоже много пораненных картечью, и в том числе даже женщин. Дано было всего четыре выстрела, и тем не менее, как говорят, несколько сотен невинных пало жертвою чужого преступления».

Но самое откровенное и натуралистическое признание принадлежит перу Михаила Попова, учительствовавшего в 1820-х годах в Пензенской гимназии, где одним из его учеников был Виссарион Белинский, а в 1830-х заведовавшего делами о ссыльных декабристах в Третьем отделении: «К вечеру, часа в четыре, начали стрелять из пушек, поставленных против всех пунктов, где находились толпы: в Галерную улицу, вдоль по Исаакиевскому мосту, по набережным, через гранитные перила на Васильевский остров. Пальба продолжалась с час. Тут не могло быть и не было никакого разбора: не столько участники мятежа, сколько простые зрители ложились рядами. А в толпах от испуга и давки, от неловкости или слабости люди давили друг друга и гибли, догоняемые ядрами и картечью. Как далеко долетали заряды, видно из того, что одно ядро ударило в третий этаж Академии художеств, в квартиру учителя Калашникова, прошибло стену и ранило кормилицу этого учителя, которая держала на руках его ребенка. Во всех домах ворота и двери были заперты и не отпирались ни на какой вопль: всякий боялся отвечать за мятежника. Народу было так много, что Нева, набережная и улицы были покрыты трупами…»

«…Когда по Неве начали добывать лед, – продолжает Попов, – то многие льдины вытаскивали с примерзшими к ним рукой, ногой или целым человеческим трупом. Правительство должно было запретить рубку льда у берега Васильевского острова и назначило для этого другие места на Неве. Со вскрытием реки трупы погибших унесены в море. Не меньше неприятно и то, что полиция и помощники ее в ночь с 14 на 15 декабря пустились в грабеж. Не говоря уже, что с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платье и обирали у них вещи, – даже убегающих ловили и грабили».

Петр Каратыгин, брат известного актера, вспоминал: «На другой день мы пошли с братом на Сенатскую площадь и увидели кровавые следы вчерашней драмы. В Сенате оконные стекла и рамы второго этажа были разбиты вдребезги первым выстрелом из орудия по приказанию великого князя Михаила. Одна из колонн была обрызгана мозгом и кровью; говорили, что тут кто-то из любопытства хотел посмотреть на площадь и поплатился за это головой. Около Сената во многих местах снег был смешан с кровью…» Как видим, жертвами кровавой драмы стали и многие слишком любопытные горожане, поскольку пуля-дура не разбирает ни правого, ни виноватого.

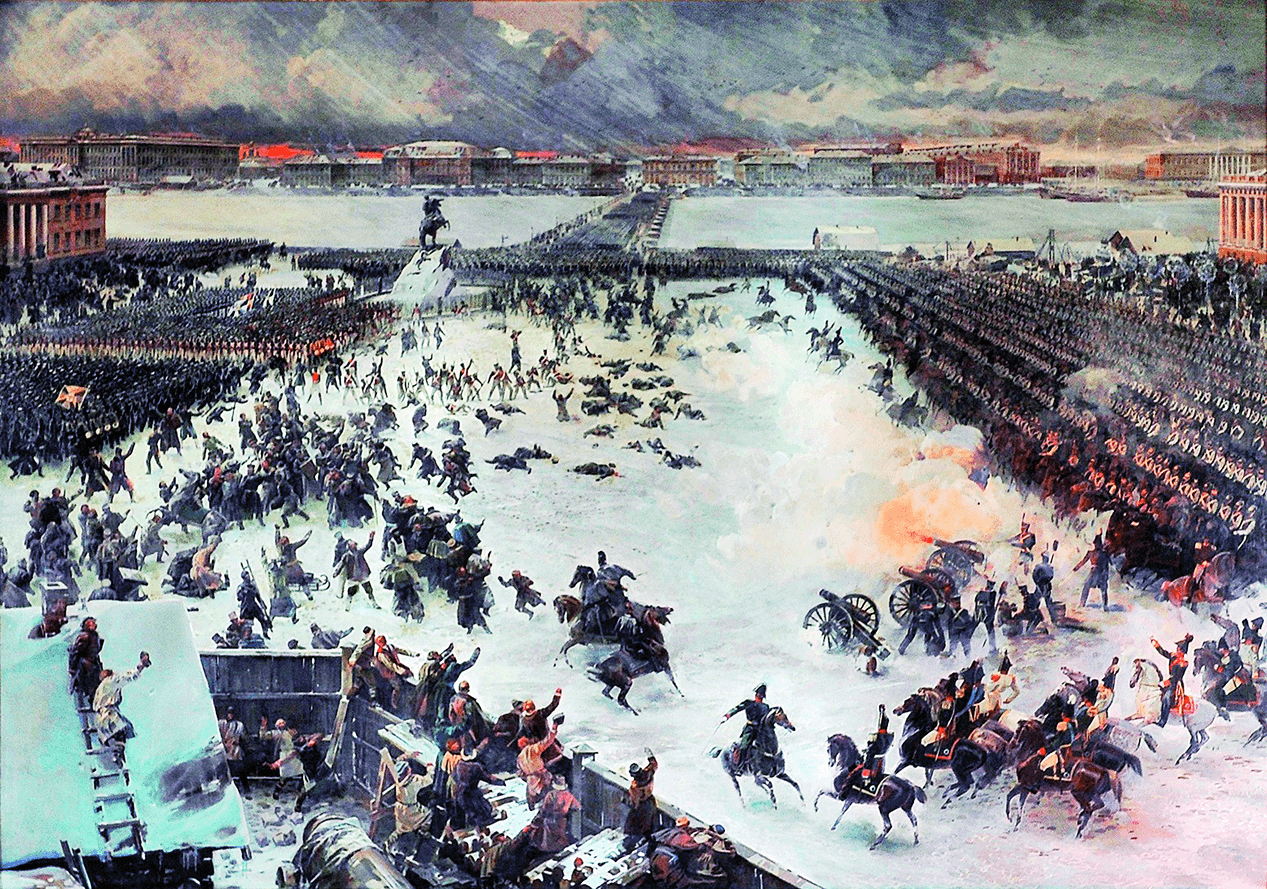

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Худ. А.А. Мельников. 1985 год

Сколько же было погибших?

Власти долго скрывали от общественности истинное число жертв событий 14 декабря в Петербурге. Прошел почти год. 2 ноября 1826-го высокопоставленный чиновник Статистического департамента МВД Семен Корсаков, один из самых просвещенных русских людей первой половины XIX века, участник Отечественной войны 1812 года, любимый племянник адмирала Николая Мордвинова, указал, что «при возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов – 1

Штаб-офицеров – 1

Обер-офицеров разных полков – 17

Нижних чинов лейб-гвардии:

Московского – 93

Гренадерского – 69

Экипажа гвардии – 103

Конного – 17

Во фраках и шинелях – 39

Женска пола – 9

Малолетних – 19

Черни – 903

Итого 1271 человек».

Впервые статистическую сводку Корсакова, хранящуюся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, обнаружил историк-краевед Павел Канн, который опубликовал найденную информацию в 1970 году в № 6 журнала «История СССР».

В последующие годы историки не раз критиковали сведения Корсакова, считая их завышенными. Архивные документы, обнаруженные в этот период, называют значительно меньшие цифры убитых военных, а потери «черни» никто всерьез и не считал. Надо иметь в виду, что власти, желая поскорее скрыть следы событий, хоронили погибших в большой спешке. И не только хоронили: по сведениям того же Михаила Попова, «в ночь на Неве… сделано было множество прорубей, в которые опустили не только трупы, но, как утверждали, и многих раненых, лишенных возможности спастись от ожидавшей их участи. Те же из раненых, которые успели убежать, скрывали свои увечья, боясь открыться докторам, и умирали без медицинской помощи».

Однако с мнением, что правительство намеренно занижало в документах число погибших, вряд ли можно согласиться – эти документы не предназначались для публикации, а потому были максимально объективны. Проблема в другом. Сразу после мятежа, при сборе сведений о потерях, достоверных данных просто не было: многих арестованных участников восстания (их было более 700) записывали в погибшие, и наоборот. Поэтому мы до сих пор не знаем точное число жертв 14 декабря – но можно не сомневаться, что если бы декабристы взяли верх в столице, то «бессмысленный и беспощадный» бунт распространился бы на всю Россию и привел к куда более значительным потерям.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999

Эдельман О.В. К вопросу о числе жертв 14 декабря // Сибирь и декабристы. Вып. 6. Иркутск, 2009

Валерий Перхавко, кандидат исторических наук

.png)