Пленники свободы

№132 декабрь 2025

В чем состоял замысел организаторов восстания 14 декабря 1825 года? И был ли он вообще? Об этом в интервью «Историку» рассказал доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко

Беседовал Владимир Рудаков

Чтобы понять генезис декабризма, нужно найти точку отсчета – дату, когда будущие заговорщики начали собираться, что-то обсуждать и формулировать. Наш собеседник считает такой датой 9 февраля 1816 года – этот день назвал в своих воспоминаниях Сергей Трубецкой, один из основателей «Союза спасения». Несколько гвардейских офицеров, вдохновленных общей идеей, решили, что надо учредить тайное общество, чтобы искоренить в России зло крепостного права и каким-то образом изменить форму правления, поскольку неограниченное самодержавие уже не было созвучно духу времени.

В советской историографии декабризм определяли как «движение декабристов» – этот термин внедрила академик Милица Васильевна Нечкина, один из главных знатоков той эпохи. Она же создала концепцию поэтапно сменяющих друг друга и постоянно революционизирующихся тайных обществ. Справедлив ли такой взгляд на декабристов? По мнению Сергея Мироненко, к реальной истории декабризма это не имеет никакого отношения.

Сергей Мироненко

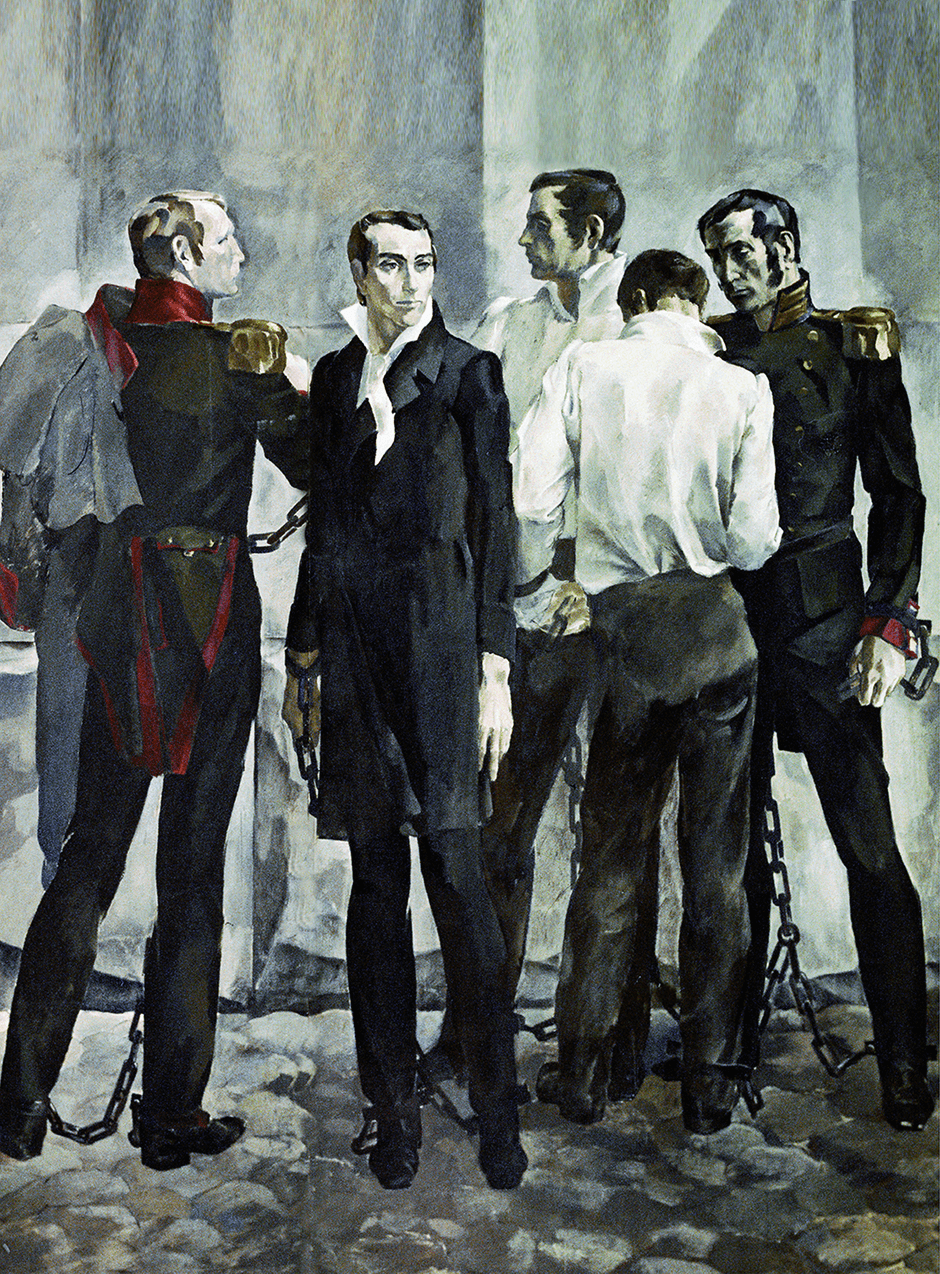

Эскиз росписи «Декабристы» для Комендантского дома в Петропавловской крепости. Худ. П.А. Игнатьев. 1971 год

Реформаторы или революционеры?

– Как на самом деле развивались взгляды декабристов? Если это была не постепенная радикализация, то что?

– Покажу вам это на одном примере. Мы в уходящем году завершаем столетнюю историю серии «Восстание декабристов» изданием последних двух томов – 24-го и 25-го. В 24-м томе публикуются все сохранившиеся программные документы декабристов начиная с «Зеленой книги» – устава «Союза благоденствия»: «Русская правда» Павла Пестеля, «Конституция» Никиты Муравьева, «Катехизис» Сергея Муравьева-Апостола, устав Общества соединенных славян и так далее. В процессе работы довольно скоро выяснилось, что тезис академика Милицы Нечкиной, автора капитального двухтомного труда «Движение декабристов», о том, что «Русская правда» Пестеля была утвержденной в начале 1820-х годов на съездах декабристов программой Южного общества, не выдерживает критики. Оставим в стороне, что встречи и разговоры на контрактовых ярмарках в Киеве она смело называет съездами членов тайного общества. Но как мог быть утвержден программой незавершенный труд? Более того, в те годы он не существовал на бумаге.

Выступление основателя Южного общества декабристов Павла Пестеля на собрании Северного общества в Петербурге в 1824 году. Худ. К.М. Гольштейн. 1936 год

– Когда на самом деле появилось это сочинение?

– Пестель задолго до того, как стал писать «Русскую правду», в разговорах с членами тайных обществ (да и не только с ними) делился своими мыслями о том, как преобразовать Россию, спорил с оппонентами, делал отдельные наброски и т. п. Приступил же он к проекту в марте 1824 года (как сам показал на следствии), но через некоторое время, завершив только первые пять глав из задуманного, оставил работу над рукописью. Надо хорошо понимать, что «Русская правда» – незаконченное произведение. Зачем Нечкиной понадобилось утверждать, что «Русская правда» была принята как программа Южного общества? Ей важно было показать развитие революционности декабристов, и для этого она, конечно, существенно исказила реальное положение дел. Хотя сделала очень много: ее двухтомник «Движение декабристов» не устареет никогда и каждый, кто занимается этой темой, обязательно обращается к нему.

В общем, она выстраивала линию радикализации тайных обществ декабристов. Ей необходимо было доказать, что год от года революционность декабристов росла и увеличивалась. У нее был интересный метод. Она удивительно тщательно собирала факты, собирала-собирала, а дальше вдруг следовал вывод, который не имел ничего общего с тем, что она собрала. Зато вывод делался всегда в правильном направлении – не вправо, не влево, а строго в соответствии с линией партии…

Конечно, концепции декабризма, которую она создавала, очень мешало, что Александр I думал о том же, что и декабристы: об освобождении крестьян, о конституционной монархии, об ограничении самодержавия. Это были идеи, воспринятые им с детства. Его царствование иногда условно делят на два периода – до войны с Наполеоном и после, на либеральный до и консервативный после. Но это не так. И до и после Александр твердо верил, что самодержавие следует ограничить, а крестьян – освободить. Что поделаешь, если декабристы и император на самом деле хотели одного и того же?

Царь и вольнодумцы

– Как сам Александр относился к тайным обществам? Известна его фраза: «Не мне их наказывать». Что за ней стоит?

– Был донос Михаила Грибовского, который входил в «Коренную управу», то есть руководство «Союза благоденствия». Именно из-за этого доноса в 1821 году в Москве собрался съезд союза. До декабристов доходили слухи, что Александр знает о них и их деятельности. В союзе было много случайных членов. Это усилиями советских историков общества декабристов превратились чуть ли не в партийные ячейки со строгой дисциплиной. Но на самом деле о человеке достаточно было сказать «он наш», и тот уже считался членом тайного общества. Так вот, на этом съезде часть руководства решила, с одной стороны, избавиться от ненадежных членов, а с другой – отсечь чересчур радикального Пестеля. К нему многие относились с опаской: он ведь был маленького роста – «значит, не исключен "комплекс Наполеона"», плюс честолюбец – «значит, мнит себя диктатором». Подозревали, что он участвует в тайном обществе не из идейных соображений, а чтобы получить власть. Недаром он предлагал диктатуру Временного революционного правительства – что напоминало о временах Великой французской революции, о Робеспьере и пролитой им крови.

На съезде было решено объявить о роспуске «Союза благоденствия», но это был обман. Некоторые члены остались в Москве и продолжили деятельность тайного общества. По воспоминаниям участника съезда Ивана Якушкина, был разработан новый устав, состоявший из двух частей. В первой, как и в «Зеленой книге», говорилось о долгой эволюции, о приготовлении общества к прогрессивным идеям, а вот вторая часть ставила другие задачи – изменение существующего строя и освобождение крепостных крестьян. Однако устав не сохранился, его уничтожили. Здесь важно подчеркнуть, что это не «Зеленая книга», а совершенно новый документ.

О планах Александра I Нечкина пишет мельком, оценивая их как «либеральное заигрывание» с обществом. Ничего себе заигрывание, когда в марте 1818 года Александр при открытии сейма в Варшаве произнес речь, в которой сказал, что сейчас он дает конституцию Польше, а со временем распространит благотворное действие конституционных начал на все подвластные его скипетру земли. Понятно, что его ничего не насторожило в доносе Грибовского. Ну, собираются люди, говорят о совершенствовании нравственности, об освобождении крестьян. Он сам говорит об этом, просто не знает, как это сделать, все увязает в бюрократическом болоте.

В доносе Грибовского не было ни слова о цареубийственных планах декабристов. Александр о них ничего не знал, и поэтому карать их ему было не за что.

– Однако то, что общества были тайными, показывает, что понимания между ними и императором все-таки не было и быть не могло…

– У Александра была идея, унаследованная от Екатерины II: реформы могут исходить только от верховной власти, общество не должно участвовать в их разработке. Именно поэтому он втайне от общества заказал Николаю Новосильцеву проект конституции, который был готов к 1820 году. Это была достаточно консервативная, с огромной ролью императора, но все же конституция. Своему верному помощнику Алексею Аракчееву царь поручил написать проект освобождения крестьян, и его канцелярия подготовила проект. Кстати, не такой глупый: Аракчеев понял, что невозможно освободить крестьян без вмешательства государства и без выкупа. Эти две идеи потом реализовались в реформе 1861 года.

Декабристы одно время смотрели на начинания императора с надеждой, а когда увидели, что дело не идет, стали все больше и больше задумываться о том, как же добиться реализации своих идей. То есть власть таилась от общества и общество от власти – конечно, не все общество, а только небольшая часть. Известна история, когда полковник Генерального штаба Александр Муравьев сочинил записку об освобождении крестьян и через Петра Волконского, начальника гвардейского Главного штаба, подал эту записку Александру. Тот сказал: «Не в свое дело дурак ввязался». То есть для него общество было не нужно, только он сам мог реформировать Россию. В итоге ничего не получилось ни у тех, ни у других.

Александр I на набережной Невы на фоне Петропавловской крепости. Литография. Худ. С.Ф. Галактионов. 1821 год

У Александра I была идея, унаследованная от Екатерины II: реформы могут исходить только от верховной власти, общество не должно участвовать в их разработке

Мечтатели в мундирах

– Есть комплекс программных документов декабристов. Скажите, можно ли считать хоть какой-то из этих документов реалистичным и имеющим потенциал для воплощения?

– История ответила, что нет. Возьмем, к примеру, «Русскую правду» – это ведь не конституция, а политический трактат, к тому же незаконченный. Если вы когда-нибудь пытались читать «Русскую правду», я вам не завидую, потому что Пестель был воспитан, как известно, за границей и у него склад ума и склад письма абсолютно немецкий. Пока продираешься через его длинные рассуждения, забываешь, что было в начале, и нужно перечитывать текст вновь и вновь. Притом это абсолютная утопия, поэтому она так долго обсуждалась. Конечно, Пестель был патриотом России и хотел, чтобы она не потеряла того величия и тех завоеваний, которые были получены после войн с Наполеоном. Но это утопический проект, в отличие от «Конституции» Никиты Муравьева – она возможна и реалистична, потому что вобрала в себя что-то из конституции Северо-Американских Соединенных Штатов, что-то из французской конституции, что-то из конституции немецких княжеств, образованных после Венского конгресса. Но могла ли она реализоваться в России? Я думаю, нет.

Чтобы выяснить, откуда у декабристов взялись мысли о свержении власти, Следственный комитет в мае 1826 года разослал им всем вопросы об их воспитании, о том, что на них повлияло. И большинство написало про идеи Просвещения и Французской революции, про экономистов Адама Смита и Давида Рикардо, доказавших, что свободный труд гораздо производительнее труда подневольного. Александру I это тоже было близко: эти идеи ему привил его воспитатель Фредерик Лагарп. Но он же предупреждал, что нельзя добиться всего немедленно. Говорил, что да, он республиканец, но нельзя сразу сделать Россию республикой – нужно медленно, шаг за шагом идти по пути реформ. Второй источник – война 1812 года и Заграничные походы русской армии, когда будущие декабристы увидели, как на самом деле живут на Западе. Сравнение того, что они увидели, с российской действительностью, с жизнью крепостного крестьянства, чувство обиды за состояние своей родины – важный источник формирования декабристской идеологии.

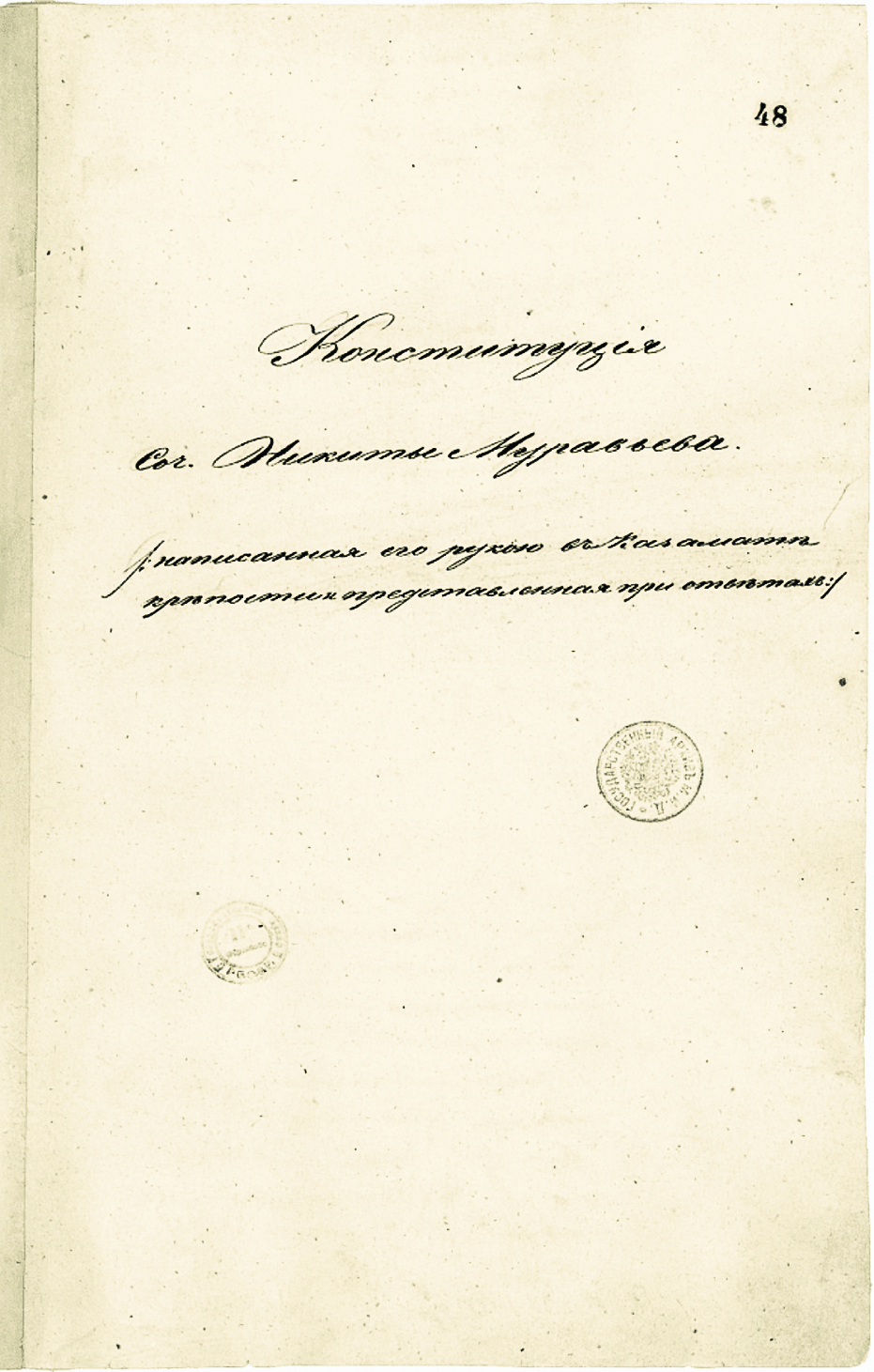

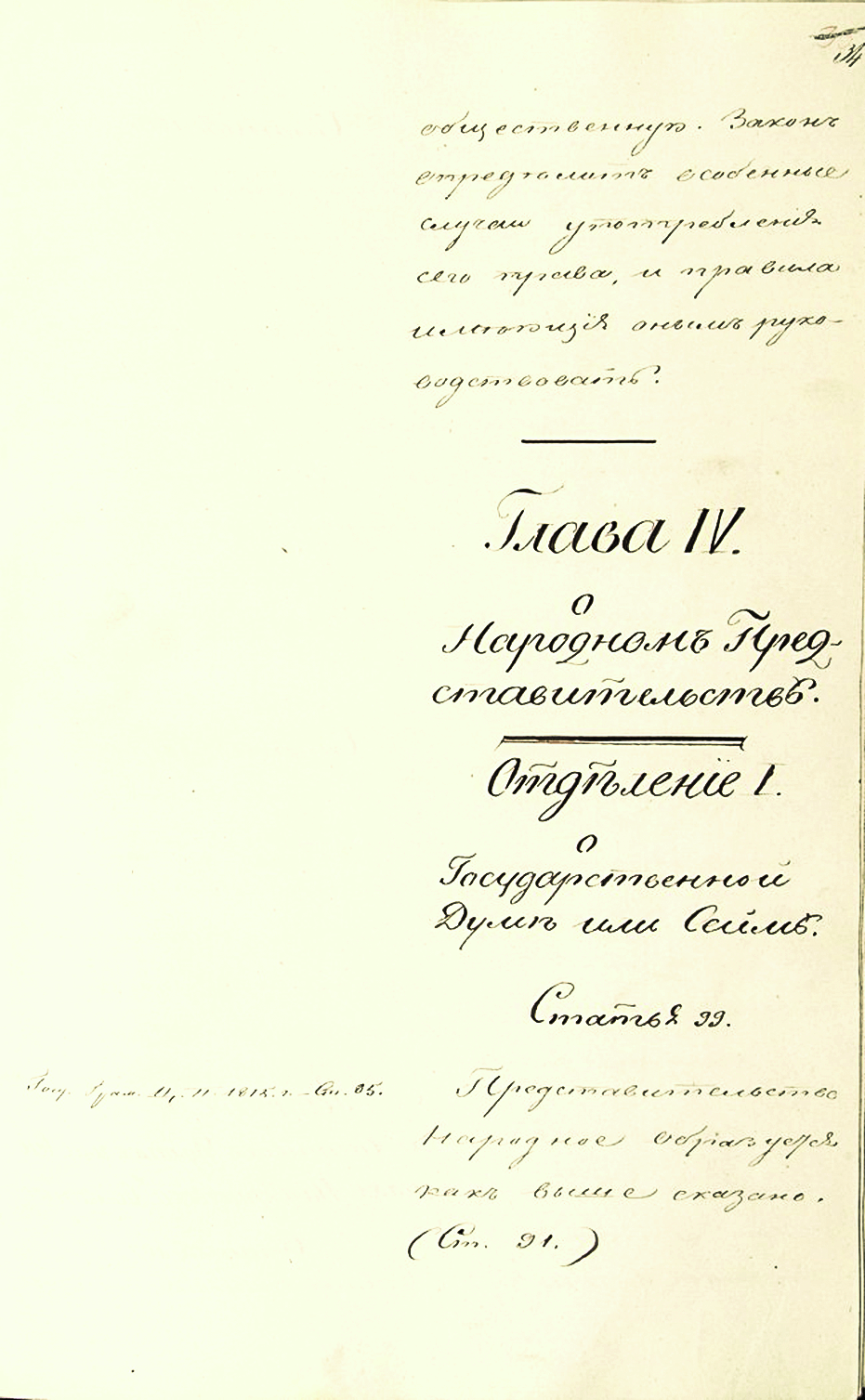

Обложка «Конституции» Никиты Муравьева – программного документа Северного общества декабристов, составленного в 1822 году (слева), и Уставная грамота 1820 года – проект конституции императора Александра I

– В любой стране всегда есть что менять…

– Конечно, в России того времени было много страшного: крепостное право, военные поселения, ссылка крестьян без суда в Сибирь и так далее. Правда, крайнюю жестокость со стороны помещиков самодержавие старалось пресекать, но крепостничество тем не менее сохранялось и даже усиливалось. Почему же помещики не хотели освобождать своих крестьян? Что, они все были такими кровопийцами, как Салтычиха (ее, напомню, власть посадила в тюрьму)? Нет, конечно. Были те, кто хотел освободить крепостных, как тот же Якушкин, но без земли. Когда он собрал мужиков и предложил им это, они первым делом спросили: «Батюшка, а что с землей-то будет? Останется у вас? Тогда давай, батюшка, пусть все останется по-прежнему: земля – наша, а мы – ваши».

Экономический фактор

– Якушкин был не готов к этому по сугубо экономическим соображениям, правильно?

– В том-то и дело. И здесь на первый план выдвигаются вопросы экономического развития. В последние годы опубликовано несколько работ, авторы которых доказывают, что крепостное право в России вовсе не изжило себя. В первой половине XIX века народонаселение росло не такими большими темпами, но вымирания крепостнической деревни не было – это народнический миф. Урожайность медленно, но увеличивалась. У помещиков не было экономического стимула что-то менять в отношениях с крестьянами. Кстати, то же самое было в южных штатах США. Помню, в Московский университет приезжал на семинар будущий нобелевский лауреат по экономике Роберт Фогель, сделавший доклад о плантаторском хозяйстве. Группа исследователей проанализировала развитие этого хозяйства и заключила, что оно себя не изжило и решение Авраама Линкольна освободить негров было вызвано чисто политическими причинами – войной Севера и Юга и необходимостью привлечь на сторону северян негритянское население южных штатов. Тогда, в советское время, это было прямо как взрыв бомбы и засело у меня в голове.

Позже, при подготовке многотомника по истории России, мы пришли к выводу, что у нас наблюдалось нечто похожее, только место гражданской войны заняло поражение в Крымской войне. Опасность, что Россия потеряет свое место в мировом историческом процессе, что она выпадет из числа великих держав, заставила Александра II пойти на освобождение крестьян. Именно это было главным. Крестьянское сопротивление крепостному праву не являлось решающим фактором. Крестьянское движение к 1861 году – а тем более во времена декабристов – не было таким уж сильным и никак не грозило революционной ситуацией.

Что же получилось в итоге? В Россию пришли западные идеи, их восприняла какая-то часть общества, попыталась реализовать в радикальном варианте, но ничего не получилось. Не вышло это и у Александра I, который в результате пережил в 1822–1823 годах глубокий духовный кризис и снова стал думать об отречении. Такие его реформы, как конституция Новосильцева, не были реализованы, и не только из-за сопротивления бюрократии – Россия оказалась не готова к этому.

– Мне кажется, дело все-таки не в том, что Россия была не готова, а в том, что идеи были настолько книжные и умозрительные, что, пожалуй, мы не подберем страны, которая могла бы их воспринять.

– Однако крепостное право все-таки отменили, пусть и через 30 с лишним лет после 1825 года, а в феврале1917-го пало и самодержавие. То есть Россия шла именно в том направлении, куда ее собирались вести декабристы, и я бы не сказал, что их идеи были такими уж утопическими. Хотя в то время в России они явно не могли быть реализованы, но позже все же осуществились. Конечно, с разной степенью успешности – я в свое время написал о реформе 1861 года статью «Великая, но неудачная», которая прошла как-то незамеченной. Но ведь и Ленин, совсем неглупый и хорошо образованный человек, отмечал, что в том, как эта реформа была задумана, а потом реализована, скрывались корни последующих революционных событий, – и был абсолютно прав.

Стечение случайностей

– Давайте попробуем предположить, что было бы, если бы не смерть Александра I. Ему ведь было всего 49 лет. Могло бы при нем произойти восстание декабристов?

– Думаю, нет. Накануне восстания на Сенатской площади, 13 декабря 1825 года, на юге, в Тульчине, был уже арестован Пестель. В руках власти оказались доносы Майбороды, Бошняка, начальника военных поселений Витта с именами членов Южного общества. Неделя-другая – и заговорщики были бы арестованы. Я когда-то написал статью «Восстания могло бы не быть», в которой говорилось, что само существование тайных обществ – это закономерность, но восстание 14 декабря – стечение невероятных случайностей. Если бы Александр I не умер, если бы он заранее обнародовал документы об отречении Константина от прав на российский престол, если бы, в конце концов, сам Константин приехал в Петербург, а не отсиживался в Варшаве, ничего бы не случилось.

– Почему декабристы сделали ставку на военный переворот? Потому, что не было времени придумать что-то более серьезное?

– Это опять влияние Западной Европы. Еще в 1925 году в сборнике, который издало к юбилею восстания Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, была напечатана работа академика Евгения Тарле о влиянии испанской революции на Россию. Оно, конечно, было колоссальным – и на Пестеля, и вообще на всех лидеров декабристов. Рафаэль Риего, Антонио Кирога и другие испанские революционеры сумели поднять восстание в армии, пройти через всю Испанию, заставить Фердинанда VII вернуть конституцию 1812 года и созвать кортесы, то есть парламент. В 1823-м Священный союз во главе с Александром I французскими руками подавил эту революцию, но она произвела невероятное впечатление, в том числе на декабристов: значит, можно путем военного восстания добиться политических целей!

Теперь давайте поговорим о терроре. Это что, изобретение декабристов? Отнюдь нет. В течение всего XVIII века в России убивают или свергают одного императора за другим – и ничего. А тут декабристов только за намерение казнят. В самом деле, за что казнить через повешение Пестеля? За идеи? Это непонятно, если не вспомнить про испанскую революцию. Пестель недаром старался подражать примеру Риего: получив в свое распоряжение самый расхлябанный и недисциплинированный во 2-й армии Вятский полк, он путем жесточайших наказаний вывел его в лучшие. Конечно, у него в голове были идеи, что можно поднять, как Риего, эти войска и повести их за собой. Восстание должно было добиться политических целей путем военной революции – это раз.

Второе – цареубийство. Понятно, что если власть не проводит реформ, то что с ней делать? У некоторых горячих голов, конечно, появлялись идеи убийства царя. Это, например, тот «обреченный отряд», который предлагал создать Михаил Лунин: группа людей в масках, чьей миссией стало бы остановить императора, убить его, а после ареста не сознаваться, что принадлежат к тайному обществу. Да, их казнят, но они принесут себя в жертву великому делу. «А когда императора не будет, мы заставим его наследника присягнуть конституции». И так далее. Это были идеи того же самого времени, когда Европу сотрясали политические убийства, а радикальные круги общества ими восхищались: здесь декабристы ничего нового не придумали. Но их мысли о цареубийстве так и остались только разговорами. Ничего конкретного сделано не было.

– События 14 декабря развивались под влиянием факторов, от декабристов мало зависящих, – поведения сенаторов, логистики, перемещения полков. В то же время были вещи более простые в исполнении, например цареубийство, не требовавшее ни больших людских масс, ни значительных ресурсов. Тот факт, что оно не произошло, указывает на наличие веских причин…

– Мы не должны придавать тайным обществам слишком организационный характер. Обсуждалась идея, возможность, но никогда не было конкретных планов и тех, кто пожелал бы их осуществить. Александр Якубович накануне 14 декабря вызвался убить Николая I, нанесшего ему личное оскорбление. Он подъехал к Николаю чуть ли не вплотную, мог в него выстрелить абсолютно свободно, но не сделал этого. Мы можем сколько угодно думать, что было бы, если бы, предположим, Якубович убил Николая, как бы развивались дальше события. Но гадать на кофейной гуще – это не дело историков. Этого не было, и все. И ответ на ваш вопрос у меня очень простой: это были только разговоры, без конкретных планов, как это осуществить, и дальнейших действий.

Напрасные жертвы

– Восстание Черниговского полка, начавшееся после того, как выступление в Петербурге уже было подавлено, не может не вызывать вопросов. Зачем оно понадобилось?

– Не забывайте про Риего. Черниговский полк – это достаточно мощная боевая единица. Сергей Муравьев-Апостол и его единомышленники рассчитывали, что восстание черниговцев поднимет другие полки и тогда они все вместе пробьются в центр страны, как Риего. Идея поддержать восстание в столице, дать ему новый импульс, конечно, была, а в то же время они все-таки были романтики, не забывайте! «Ах, как славно мы умрем!» Идея принести себя в жертву за Отечество была очень распространенной среди декабристов. Вспомните исповедь Наливайко у Кондратия Рылеева: «Известно мне: погибель ждет / Того, кто первый восстает / На утеснителей народа, – / Судьба меня уж обрекла. / Но где, скажи, когда была / Без жертв искуплена свобода?»

Это и была жертвенность – жертва за Россию, жертва за идею. Сергея Муравьева-Апостола задержали с оружием в руках как мятежника – за это по всем законам полагалась смертная казнь. То же самое и его брат Ипполит, застрелившийся, чтобы не быть арестованным, и их друг Михаил Бестужев-Рюмин, и Петр Каховский, который смертельно ранил Михаила Милорадовича. За что? За идею! Вот в чем декабристы действительно стали предшественниками будущих русских революционеров – в том, что ради идеи не щадили ни себя, ни других. Вот и их не пощадили.

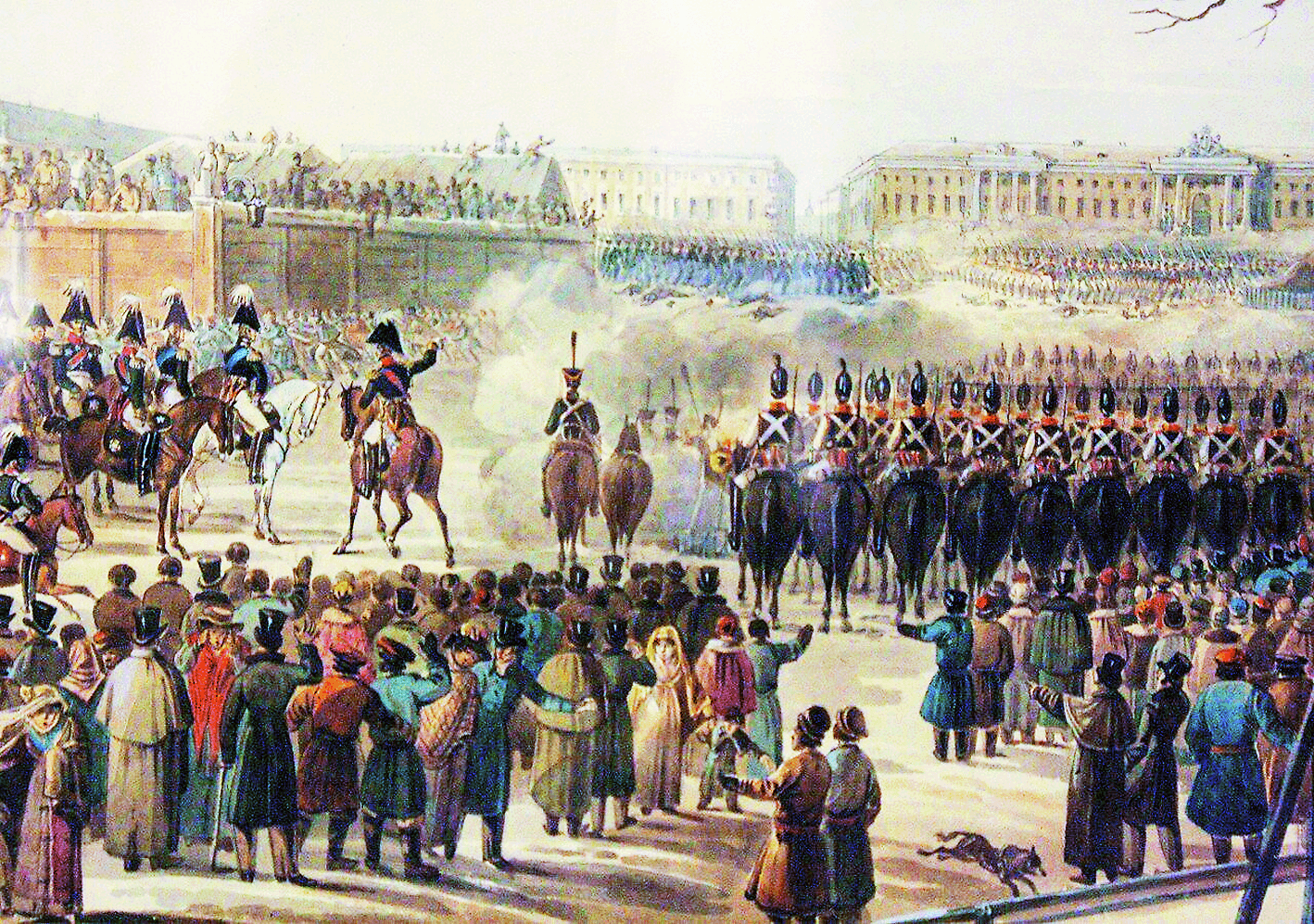

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Худ. К.И. Кольман. 1830-е годы

В чем декабристы действительно стали предшественниками будущих русских революционеров, так это в том, что ради идеи не щадили ни себя, ни других

– Но помиловали же 30 человек!

– Да, помиловали – в каком-то смысле. Ведь Николай всем говорил: я удивлю Европу своим милосердием. И это милосердие выразилось в том, что четвертование заменили на повешение, а смертную казнь для отнесенных к первому разряду государственных преступников – вечной каторгой.

– Как на восстание отреагировало русское общество? Было ли у него – я имею в виду образованное общество, а не крестьян – сочувствие к декабристам?

– На самом деле о восстании довольно быстро забыли. Петр Вяземский в одном из писем писал, что в 1826 году все уже было забыто! Даже нет помину о том, что произошло 14 декабря, что повесили людей, нет ничего. Поэт Иван Козлов сочинил оду: как замечательно, что Россию спасли от мятежников. Гораздо позже стали известны стихи самих декабристов, их мемуары, но в первые десятилетия после события о них никто не слышал.

Разве что Александр Сергеевич Пушкин… Знаете, мы такие люди, у нас сегодня Пушкин так, завтра Пушкин эдак, вчера «Из искры возгорится пламя», сегодня Пушкин бьет поклоны – оказывается, он был удивительно религиозный человек, верный слуга царя. Но не забудьте, что, когда Александра Муравьева ехала к мужу в Сибирь – это был уже 1827 год, – он отправил с ней послание на каторгу: «И братья меч вам отдадут». И до этого писал: «И на обломках самовластья напишут наши имена». Вот вам другая Россия, другой взгляд на декабристов. Так что единого отношения к ним не было, не было ни общей памяти, ни общего беспамятства. Пушкин, как наше всё, и здесь выразил отношение к событию – в данном случае к восстанию на Сенатской площади – не своих современников, а будущих поколений.

Заседание Следственной комиссии. Допрос декабриста. Рисунок А.А. Ивановского, участника судебного процесса 1826 года

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

1816 год

Создание «Союза спасения».

1818 год

Создание «Союза благоденствия».

1821 год

Основание Северного и Южного тайных обществ.

1822 год

Составление «Конституции» Никиты Муравьева.

1824 год

Создание «Русской правды» Павла Пестеля.

19 ноября 1825 года

Смерть императора Александра I, объявление императором его брата Константина.

6 декабря 1825 года

Принятие членами Северного общества решения о восстании.

13 декабря 1825 года

Объявление императором Николая I после отречения Константина, первые аресты заговорщиков.

14 декабря 1825 года

Восстание декабристов в Санкт-Петербурге.

17 декабря 1825 года

Создание Следственной комиссии по делу декабристов.

29 декабря 1825 года

Восстание Черниговского полка.

3 января 1826 года

Подавление восстания Черниговского полка.

1 июня 1826 года

Учреждение Верховного уголовного суда над декабристами.

13 июля 1826 года

Объявление приговора суда, казнь пяти декабристов в Петропавловской крепости.

1856 год

Помилование выживших участников восстания.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Эдельман О.В. Следствие по делу декабристов. М., 2010

Мироненко С.В. Александр I и декабристы. М., 2016

Беседовал Владимир Рудаков

.png)