Век Медведева

№131 ноябрь 2025

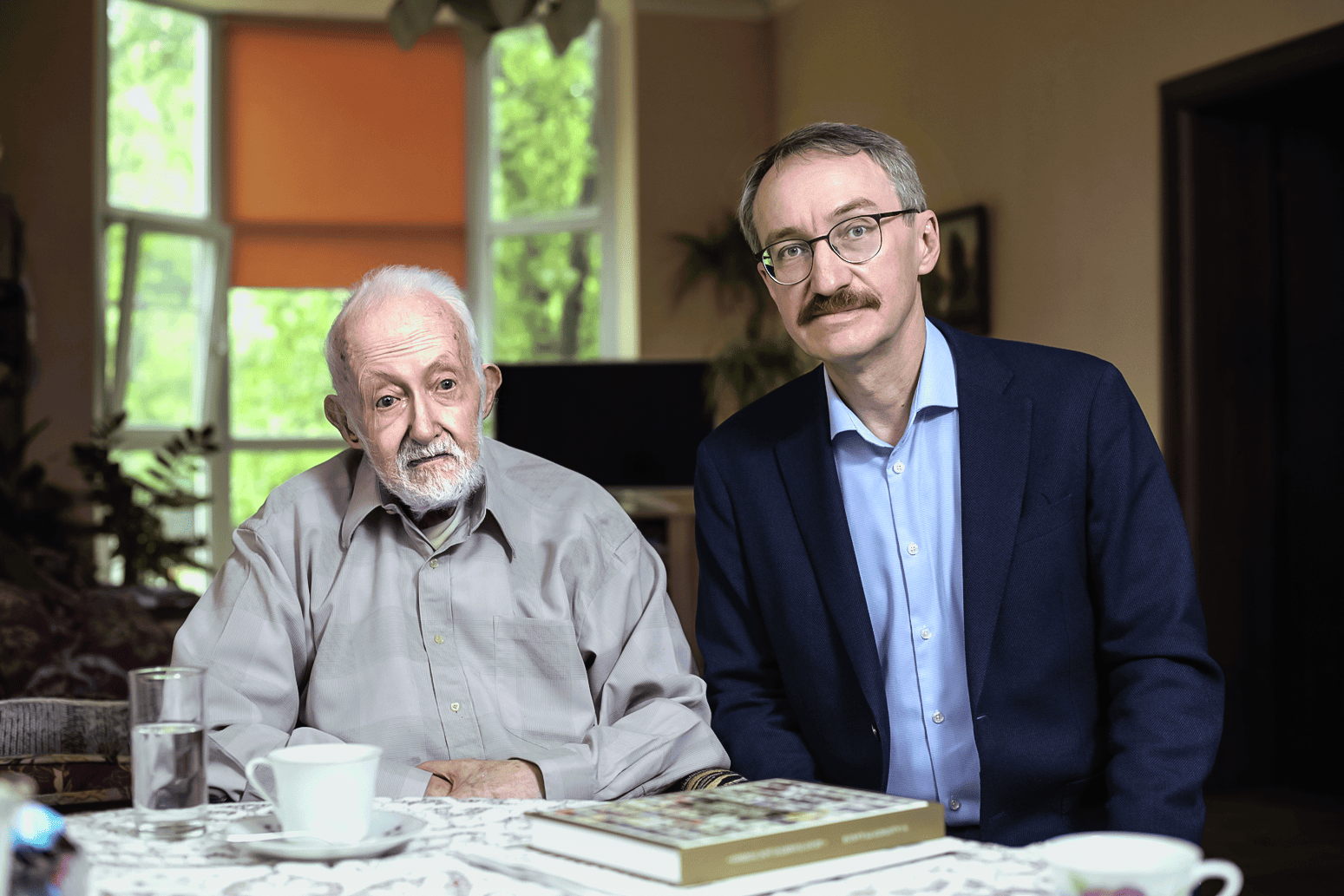

В ноябре 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного советского и российского историка, публициста Роя Медведева. Накануне юбилея он дал интервью журналу «Историк»

Беседовал Владимир Рудаков

Во второй половине 1980-х книги и интервью Роя Медведева оказались у всех на слуху. Историк продолжает работать и сегодня: следит за событиями, надиктовывает новые главки будущих книг. Известный диссидент, яростный критик Сталина, один из активнейших народных депутатов СССР, член горбачевского ЦК КПСС, лауреат премии ФСБ России за книгу о Юрии Андропове, биограф Ельцина, Путина, Си Цзиньпина – это все о нем.

Рой Медведев и главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков во время интервью

В преддверии юбилея Рой Медведев стал лауреатом премии журнала «Историк» – «за большой вклад в популяризацию исторических знаний, активную гражданскую позицию и многолетнюю работу по изучению ключевых событий истории России ХХ – начала XXI в.»

«Искать и находить правду»

– В каком возрасте и почему вы выбрали для себя профессию историка? Кто повлиял на ваш выбор?

– В 1950 году я оканчивал четвертый курс философского факультета Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). Для дипломной работы выбрал тему «Особенности китайской социалистической революции» – в то время она была очень актуальной. Успешно защитил свою работу, ее даже рекомендовали к печати, но опубликована она так и не была. Зато ее заметили в посольстве Китая в Москве, перевели на китайский язык и выпустили небольшим тиражом для научных библиотек. В Москве тогда бушевало «ленинградское дело». Сталин сказал, что Ленинград «зазнался» и его надо «проучить и наказать». Начались репрессии. Арестовали и расстреляли все руководство Ленинградского горкома. Расстреляли и ректора нашего университета Александра Вознесенского, брат которого Николай Вознесенский, зампред Совета министров СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б), был одним из главных фигурантов этого дела. Меня же после окончания ЛГУ направили на Урал в среднюю школу учителем истории. Так я и стал историком.

– Что для вас главное в этой профессии?

– Я отвечаю очень просто: искать и находить правду. Это главная задача науки, и не только исторической. Мой добрый товарищ по движению диссидентов Петр Григоренко, бывший генерал-майор, говорил, что «лживых историков надо расстреливать как фальшивомонетчиков». Я, конечно, не столь жесток, но по сути с ним согласен: ложь в истории сродни фальшивомонетничеству.

– Вы начали заниматься историей в советское время: есть ли разница между историками того периода и современными российскими?

– Разница, безусловно, есть. И она велика. Сталин лично следил за содержанием всех учебников по истории. Как-то, отдыхая на Черном море вместе с Кировым, вождь дал телеграмму в Москву. И о чем? О том, как следует писать учебник для начальных классов. Когда мне как учителю истории в средней школе пришло время говорить об обороне Царицына 1918 года, в которой Сталин принимал участие, в класс пришел директор школы. Он явно хотел знать, какими будут мои слова о Сталине, о Ворошилове и о Буденном. Пришлось говорить «правильно». В ином случае меня ждал арест, и я это хорошо понимал. Сегодня положение, конечно, иное. Хотя не скрою, что и сейчас некоторые наши учебники, да и само преподавание истории, порой строятся по принципу «говорить правду, только правду, но не всю правду».

«Но миллионы считали иначе…»

– Какой период в истории нашей страны для вас самый интересный и почему?

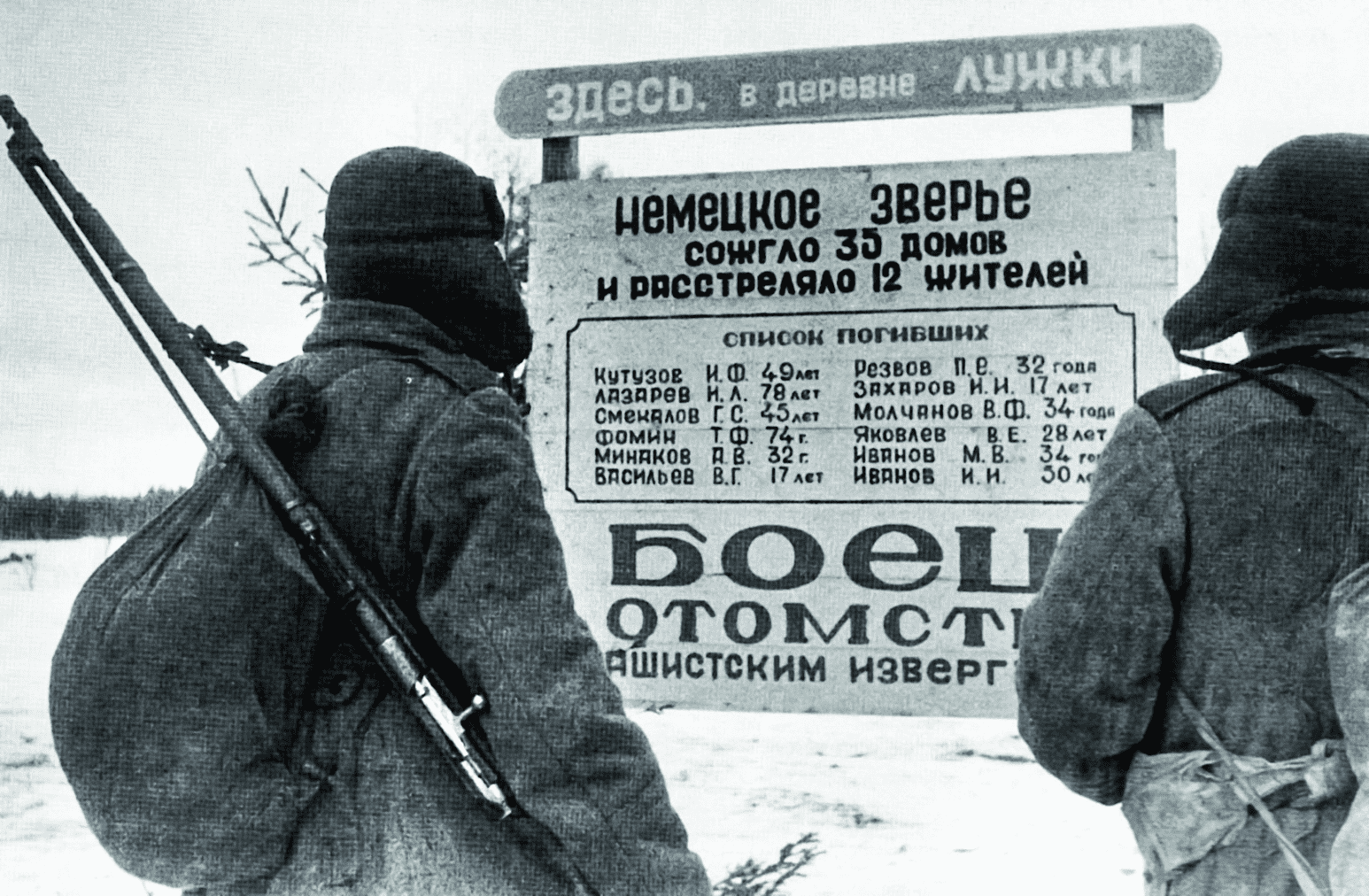

– Как вы знаете, я занимаюсь историей XX и XXI веков. Если говорить об этом периоде, то мое видение таково: эпоху Николая II и Александра Керенского я, конечно, не застал, но как историк считаю, что это наихудшее время для нашей страны. В лучшие времена не происходят кровавые революции и гражданские войны. В эпоху Ленина я еще не родился, но она для меня как для историка очень интересна: это время великих начинаний и больших ожиданий. Однако начинания не получили продолжения, а ожидания не сбылись. Время Сталина очень сложное и для меня, и для страны. Его трудно оценить. С одной стороны – страшные репрессии, в результате которых погиб мой отец, с другой – Победа в Великой Отечественной войне. Тем не менее для меня лично сталинская эпоха – очень плохое время. И так думали миллионы. Но миллионы считали и иначе…

– Марксистская доктрина достаточно скромно оценивала роль личности в истории. В какой мере это правильно? Какова, на ваш взгляд, роль личности в истории?

– Честно вам скажу, для себя эту проблему я еще не решил. Более того, прихожу к мнению, что она в принципе неразрешима. Что сильнее влияет на ход истории – отдельный человек или складывающиеся обстоятельства? Георгий Плеханов в 1898 году написал небольшую книгу «К вопросу о роли личности в истории». Но что такое «личность»? Ответа на этот вопрос он не дал. В какой мере личность может повлиять на обстоятельства и, как говорят, «повернуть ход истории вспять»? В разные периоды истории бывает по-разному, но речь каждый раз идет о разных обстоятельствах и разных личностях. Можно ли в этой ситуации найти какую-то закономерность? Не знаю. Мне пока это не удалось. Владимир Маяковский писал в своем известном стихотворении «Юбилейное»: «У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой?!» Но вечности в запасе нет ни у кого.

«Говорят, что вы опытный историк»

– Почему в годы перестройки вы решили баллотироваться в народные депутаты СССР, какие были мотивы?

– Я не собирался участвовать в выборах и становиться депутатом. И до сих пор сожалею, что тогда согласился. Потому что это не дело историка. Наше дело – не политика и не законодательство, наше дело – заниматься историей. Поэтому, если вы спросите, о чем я жалею в свои 100 лет – так вот именно об этом. Выдвинуть кандидатуру предложил один мой друг – он преподавал историю в средней школе и уговорил всех учителей меня поддержать. Пришла телеграмма, я неохотно согласился и неожиданно для себя победил. В результате потерял три года, работая в Верховном Совете СССР…

– Зато получили доступ к первому лицу – я имею в виду Михаила Горбачева…

– Я к этому не стремился. В итоге мы раза три беседовали с ним лично, но это общение было странным. Горбачев приглашал меня к себе и говорил: «Рой Александрович, я хочу задать вам несколько вопросов. Вот, например, такой». А дальше сам же рассуждал, сам отвечал на свои вопросы, а потом заканчивал разговор так: «Ну, пожалуй, остановимся на этом». И все. То есть я был слушателем. Лишь однажды, когда он в 1996 году, будучи в отставке, решил баллотироваться в президенты России, его супруга Раиса Максимовна попросила меня отговорить его: «Он иногда вас слушает, убедите его не избираться – это будет позор!» Я в тот момент был в «Горбачев-Фонде» и вошел к нему в кабинет, но едва вымолвил слово, как он резко меня остановил и сказал: «Рой Александрович, не продолжайте, эти вопросы решаю я сам, и никто не может меня переубедить». И фактически выставил за дверь. На тех выборах он занял одно из последних мест, набрав лишь 0,5% голосов.

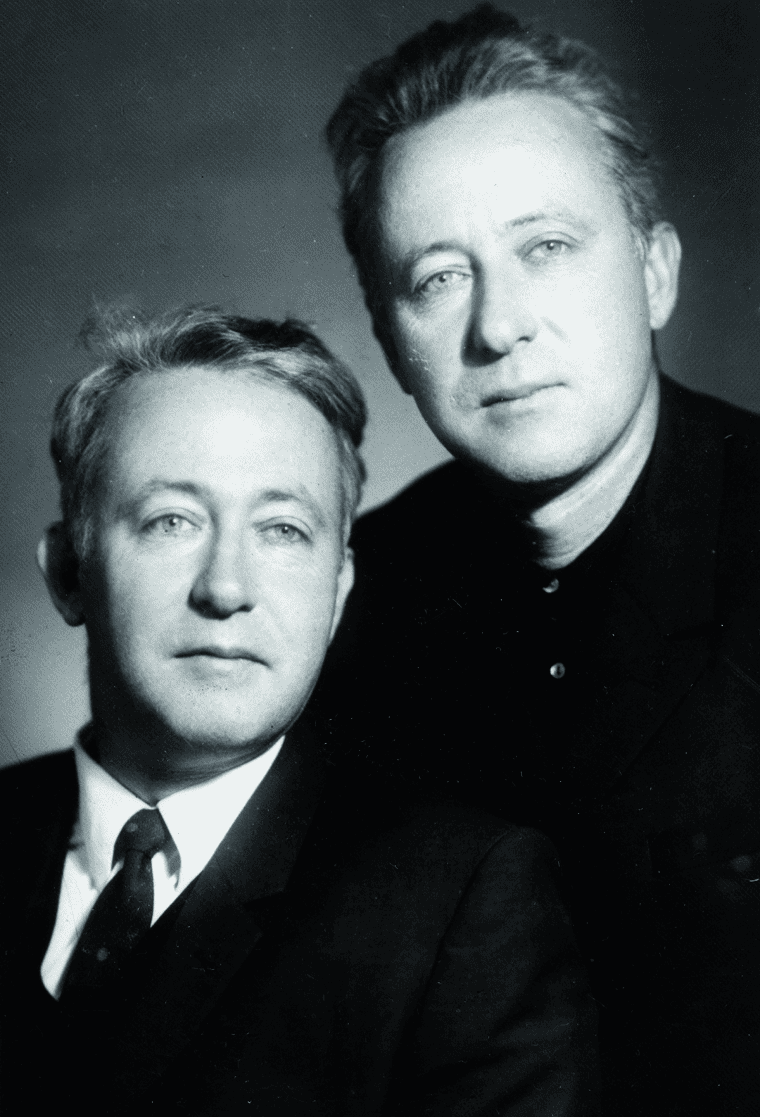

Рой и Жорес Медведевы. 1960-е годы

– А с Ельциным какие-то ваши встречи запомнились?

– Мы встречались несколько раз, разговаривали лично и по телефону. Один такой разговор произвел на меня совсем сложное впечатление. Ельцин откровенно сказал: «Рой Александрович, мне говорят, что вы опытный историк, и я хочу вас спросить, что за человек был Яков Михайлович Свердлов? Я возглавлял Свердловскую область и Свердловский обком партии, но о том, кто такой Свердлов, почти ничего не знаю». И в течение 40 минут я рассказывал ему про обстановку того времени, про личность первого председателя ВЦИК Якова Свердлова – про то, что все уже знали (по крайней мере из газетных и журнальных публикаций), а Ельцин почему-то не знал. Оказалось, что он человек, совершенно невежественный в отношении прошлого. Меня это не очень удивило: партийные начальники почти все были такими, книг не читали – особенно по истории, социологии, политологии. У них не было времени на это, они читали лишь докладные записки. Исключения, конечно, были: Ленин, весьма начитанный Сталин. Путин много читает – это видно. Но остальные лидеры, включая Ельцина, к литературе не обращались…

Другой разговор, который состоялся уже в Верховном Совете СССР в конце 1989 года, произвел схожее впечатление. Борис Николаевич попросил меня объяснить разницу между терминами «либерал», «радикал» и «демократ». Видимо, к тому времени он уже не считал себя коммунистом и поэтому подбирал для своей политической позиции другое определение. Но каким должно было быть это определение, похоже, не знал. Потому и наводил справки…

В конце 1992-го я случайно столкнулся с ним после заседания съезда народных депутатов РСФСР, в день назначения Виктора Черномырдина премьер-министром. Дело было вечером, я беседовал с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в одной из дальних комнат Большого Кремлевского дворца. Вдруг открылась дверь и вошел Ельцин с двумя охранниками, которые вели его за руки. Видимо, они запутались в коридорах и вышли не туда, куда хотели. Президент был абсолютно пьян – его буквально волокли. Я много разных пьяных видел, но тут мне стало страшно – это же глава государства. Испугался и корреспондент «Нью-Йорк таймс». «Слушайте, – говорит, – он же может не ту кнопку нажать в таком состоянии!» Я спросил: «Вы напишете об этом?» Он ответил: «Нет, к сожалению, не могу». В то время все западные журналисты хвалили Ельцина и ругали народных депутатов…

«Кажется, у меня получилось»

– Вы написали одну из интереснейших книг о Ельцине. Что побудило вас взяться за перо?

– В нулевые годы Наина Иосифовна, супруга Ельцина, уговорила одного из историков написать очень положительную книгу о своем муже. Она начиналась словами: «Ельцин никогда не ругался матом». И дальше – сплошной позитив о первом президенте. Мне же предложили написать более объективную книгу. Я назвал ее «Борис Ельцин. Народ и власть в России в конце XX века». Кажется, у меня получилось.

– Вы один из самых активных биографов Владимира Путина, автор около 10 книг о нем. Чем вам импонирует действующий президент России?

– У меня положительное отношение к Путину. Четверть века назад он взвалил на себя очень непростую миссию по возрождению страны: не позволить превратить ее в сырьевой придаток Запада, любой ценой сохранить немногие остающиеся точки роста, консолидировать общество для их поддержки, вернуть России статус полноценной мировой державы – вот о чем шла речь. Но не менее сложным было достичь ощутимых результатов в восстановлении смыслового единства народа, переставшего в результате безграмотной перестройки и последующих варварских реформ воспринимать себя единым целым. Было нелегко. Только после этого появилась возможность перейти к кульминационному моменту – восстановлению страны, искусственно и преднамеренно разрушенной в 1991 году. «Русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим разделенным народом в мире», – сказал Путин в день возвращения Крыма в состав России в марте 2014 года. Но это было, как мы теперь понимаем, лишь начало процесса…

Владимир Путин и Рой Медведев на презентации книги «Неизвестный Андропов». Москва, 1999 год

– Помимо биографии Владимира Путина вы написали книгу и о китайском лидере Си Цзиньпине. Не так давно два героя ваших трудов – лидеры России и Китая – обсуждали в Пекине вопросы долголетия и пришли к заключению, что скоро технологии позволят людям спокойно жить и 100, и 150 лет. Как вы относитесь к такой перспективе?

– Думаю, что людям не нужно жить до 150 лет. Все-таки закон природы устанавливает определенный возрастной предел. Мой брат Жорес был геронтологом, специалистом в этих вопросах. Он прямо говорил мне: человеческая жизнь конечна и любое живое существо умирает в назначенный природой срок. Он считал, что человеку жить больше 100 лет не нужно. Конечно, сейчас есть разные технологии, и они постоянно совершенствуются. Но, понимаете, технологии и биология не связаны друг с другом, никакой компьютер не заменит мозг. У компьютера нет фантазии, нет воображения, нет эмоций. Он не может написать «Евгения Онегина»…

– В чем залог вашего долголетия?

– Наследственность очень хорошая – родители никогда не болели. Отец погиб в сталинских лагерях, а мать умерла случайно – от угара: ветер погасил огонь в печи и угарный газ пошел внутрь дома… Но есть и приобретенное. Мне кажется, интерес к жизни, чтение, размышления – это тоже способ продлить активность, достичь долголетия.

Беседовал Владимир Рудаков

.png)