Пламенный генерал-губернатор

№131 ноябрь 2025

Граф Федор Ростопчин ассоциируется прежде всего с московским пожаром осени 1812 года. Чем еще был знаменит градоначальник Первопрестольной?

Леонид Ляшенко, кандидат исторических наук

Если судить по мемуарам, большой симпатии у сограждан граф Федор Васильевич Ростопчин не вызывал. В лучшем случае его изображали человеком умным, образованным, способным занимать высокие должности, но также неуживчивым, язвительным, готовым рискнуть своим положением ради острого словца, отпущенного в адрес того или иного сановника, а то и члена царствующей фамилии. Позже на оценку личности и деятельности графа заметно повлиял образ, созданный Львом Толстым в романе-эпопее «Война и мир». Под пером писателя Ростопчин стал полной антитезой народному герою Михаилу Кутузову, а потому показан человеком безжалостным, самовлюбленным, заботящимся лишь о собственной карьере. «Ростопчин, – утверждал Толстой, – в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства… он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли… застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву…»

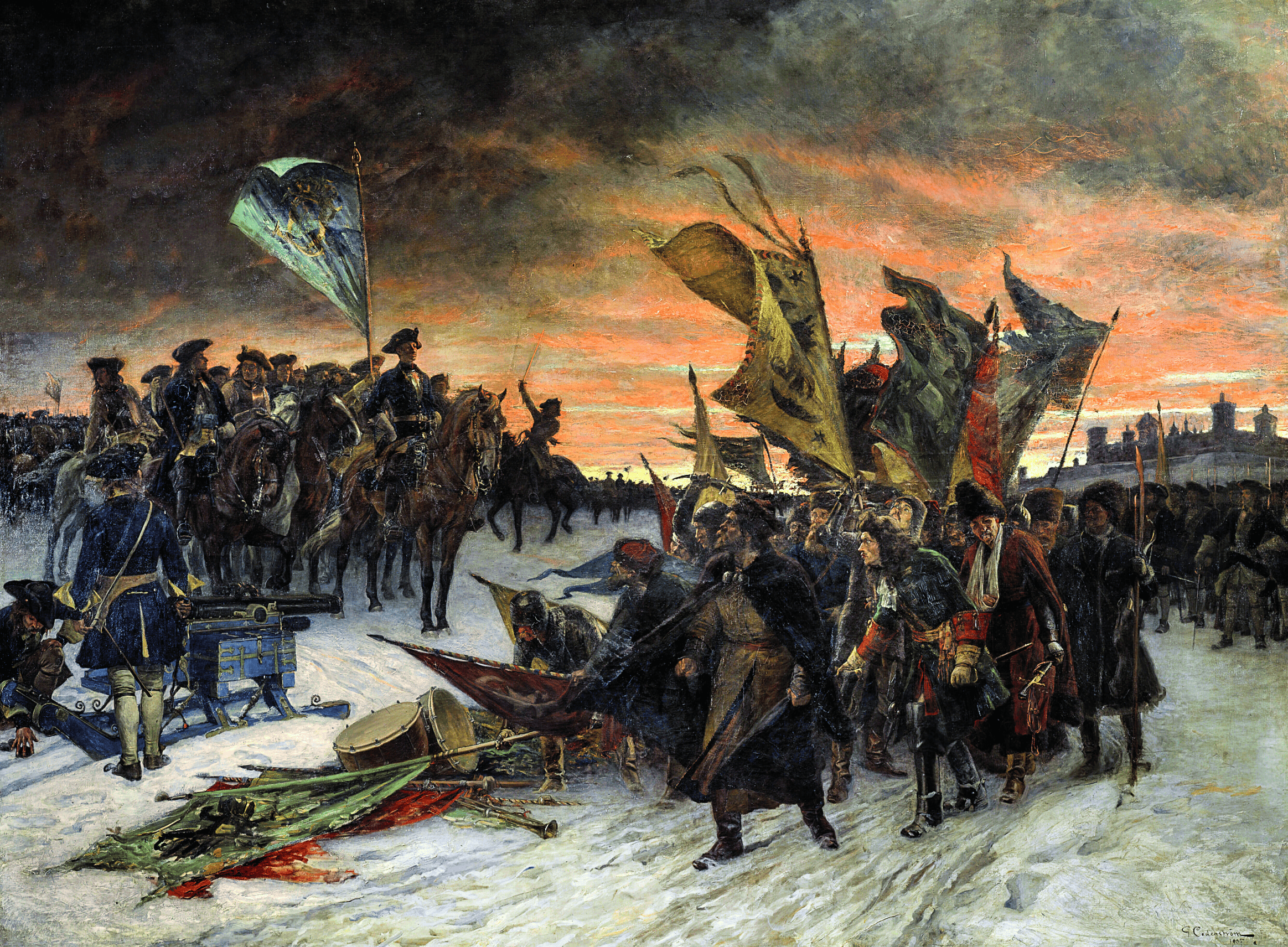

Московский пожар в сентябре 1812 года. Худ. И. Г. Шмидт (по картине И. К. Олендорфа). 1813 год

Строптивый граф

Деловые качества, умение организовать работу, увлечь слушателей, а вместе с этим острота суждений и заметная строптивость проявились у Ростопчина достаточно рано. Последняя черта характера заслуживает отдельного внимания. Став камер-юнкером при дворе Екатерины II, он вскоре пишет с оказией (потому что «черные кабинеты» для перлюстрации почтовых отправлений появились в России именно при великой императрице) надежному адресату: «…находясь при дворе, я призван все видеть, постоянно изумляться и каждый день находить новые лица, достойные презрения». Чего стоит его отзыв на смерть Григория Потемкина, распространившийся при дворе: «Великий человек исчез, не унося с собою ничьих сожалений, кроме разочарования лиц, обманутых в своих надеждах, и слез гренадеров его полка, которые, лишаясь его, теряют также возможность воровать безнаказанно». Чем же еще, кроме строптивости, объяснить решение Ростопчина променять большой двор Екатерины II на малый великого князя Павла Петровича? Несмотря на то что в Гатчине, по его мнению, открывались более широкие перспективы, уход от великой императрицы к ее нелюбимому сыну был поступком незаурядным. Но, даже став со временем любимцем наследника престола, Ростопчин не унимался, отпуская опасные фразы вроде: «Невозможно без содрогания и жалости видеть все, что делает великий князь-отец; он как будто бы изыскивает все средства внушить к себе нелюбовь».

Заметим, что граф оказался единственным из сановников, кто, не страшась гнева монарха, посетил умиравшего в опале Александра Суворова.

«Мысли вслух»

Неудивительно, что относительная независимость Федора Васильевича, а точнее, его вызывающая строптивость порой вредила отношениям с монархами. Один раз он был сослан в свои имения при Екатерине II и дважды высылался при Павле I. По итогу в решающий момент марта 1801 года в Петербурге не оказалось двух главных столпов павловского царствования – Аракчеева и Ростопчина, что, несомненно, облегчило заговорщикам задачу и способствовало успеху дворцового переворота. При Александре I Ростопчин долго не назначался ни на какие государственные посты: молодой император еще с гатчинских времен недолюбливал графа – возможно, как раз из-за его независимой позиции. Зато именно тогда Ростопчин постепенно стал одной из знаковых фигур в антинаполеоновской, так называемой «русской партии», формировавшейся вокруг любимой сестры императора великой княгини Екатерины Павловны.

В 1807 году граф создает свое самое известное публицистическое произведение – «Мысли вслух на Красном крыльце», в котором призывает сограждан гордиться своей страной, превозносит черты русского характера и выступает против слепого подражания французам. Это произведение так понравилось адмиралу и языковеду Александру Шишкову, что тот издал его без ведома автора. Так или иначе, но к 1809 году Ростопчин из отставного сановника превратился в видного публициста и общественного деятеля, к мнению которого прислушивались широкие круги дворянства и горожан.

Именно поэтому, когда весной 1812-го пришлось подыскивать кандидатуру на пост генерал-губернатора старой столицы, его имя оказалось среди первых. Однако он сам вовсе не рвался занять эту должность – во всяком случае, великой княгине Екатерине Павловне говорил: «Боже, сохрани меня от сей напасти! Москвичами очень трудно управлять; к тому же они никогда не любили ни одного из своих начальников». Да и Александру I в ответ на предложение возглавить Москву, поблагодарив монарха, заметил: «Ваше величество, найдите для меня что-нибудь другое, поелику на сем месте… я могу навлечь на себя вражду москвичей, чего никак не желал бы для себя».

Портрет графа Федора Ростопчина. Худ. О.А. Кипренский. 1809 год

Ростопчин не рвался занять пост московского генерал-губернатора: «Москвичами очень трудно управлять; к тому же они никогда не любили ни одного из своих начальников»

«Москва за нами»

Несмотря на решительные протесты, граф был произведен в генералы от инфантерии, а 24 мая 1812 года император подписал указ о его назначении московским генерал-губернатором. Предстояло, отбросив личные предпочтения, засучить рукава и приниматься за работу. Первой заботой нового руководителя древней столицы стало изучение настроений, царивших среди горожан, и поддержка тех, кто мог бы оказаться полезным в военное время. Ультрапатриотические, вплоть до шапкозакидательских, высказывания он скорее поощрял, да и выпускаемые им агитационные афишки способствовали распространению подобных настроений. Для поддержания боевого духа москвичей Ростопчин даже скрывал от них правду об отступлении русских войск на первом этапе войны и заверял горожан, что до Москвы Наполеона ни в коем случае не допустят.

С упадническими настроениями генерал-губернатор боролся непримиримо самыми разными методами. А распространялись они повсеместно – даже среди близких ему людей. Например, Николай Карамзин (тоже видный член «русской партии») говорил: «Почему бы не уступить Наполеону Литву и прочие польские губернии, без которых мы можем обойтись… лучше что-нибудь сохранить, чем все потерять». При этом тот же Карамзин намеревался вступить в народное ополчение, чтобы биться с французами на улицах родного города. Знаменитого историографа Ростопчин, конечно, не тронул, но иностранцев, в том числе французскую театральную труппу, выслал из Москвы в Нижний Новгород. Туда же отправил и дворян, не скрывавших своего франкофильства. Как показали дальнейшие события, этой высылкой он спас многих из них от праведного гнева москвичей.

Второй задачей генерал-губернатора стало снабжение армии всем необходимым. Он и здесь оказался на высоте: Москва направила на фронт сотни возов с продовольствием и боеприпасами, гужевой транспорт, шанцевый инструмент, а также обеспечила пополнение личного состава – достаточно сказать, что с войсками Кутузова из города ушло около 30 тыс. ополченцев, собранных Ростопчиным. Тем не менее с верховным командованием отношения у генерал-губернатора складывались непросто.

В свое время граф горячо ратовал за назначение Михаила Кутузова главнокомандующим российской армией. Однако после Бородинской битвы между ними наметился явный разлад. Кутузов, руководствуясь стратегическими соображениями, до последнего скрывал от генерал-губернатора свое намерение оставить Москву. Более того, он уверял Ростопчина, что сражение за древнюю столицу обязательно состоится, – и тот, не ведая об истинных планах командующего, невольно вводил в заблуждение горожан. Позже они встретились при выезде из Москвы, но Кутузов сделал вид, что не заметил генерал-губернатора. В главной квартире он открыто унижал Ростопчина, настраивал против него генералов и не дал ему ни одной аудиенции. В результате и офицеры, и солдаты необоснованно считали сожжение Москвы непростительным вандализмом, возлагая за это вину на градоначальника.

«Отвечаю вам головою»

В те далекие дни возник вопрос – и, как ни странно, отголоски его слышны до сих пор – о причастности Ростопчина к страшному московскому пожару. На самом деле людей, интересующихся событиями того времени, должен волновать иной момент: почему граф до поры упорно отрицал свою роль инициатора пожара, хотя скрыть ее было весьма сложно? Еще 1 сентября 1812 года он писал Александру I: «Отвечаю вам головою, что Бонапарт войдет в Москву столь же пустынную, как и Смоленск». Накануне французского вторжения из города не случайно были вывезены 64 пожарные трубы – так в то время назывались насосы со шлангами для подачи воды. Более того, полицейский Петр Вороненко свидетельствовал, что получил от Ростопчина прямое распоряжение поджечь ряд домов, если неприятель займет город, что позже и исполнил.

Весьма интригующе выглядит близкое знакомство генерал-губернатора с Гаврилой Яковлевым, который официально значился полицейским сыщиком, но негласно являлся чуть ли не королем уголовного мира Москвы. Незадолго до прихода наполеоновских войск в город Яковлев с подручными, получив одобрение Ростопчина, помечал красной краской дома, подлежавшие сожжению в случае необходимости. Свое участие в подготовке пожара генерал-губернатор отрицал по двум причинам. Во-первых, потому, что ущерб, нанесенный горожанам по распоряжению государственного лица, подлежал возмещению из казны. А во-вторых, в глазах «просвещенной» Европы сожжение собственных городов, уничтожение посевов и даже партизанское движение воспринимались как нечто варварски дикое, а официальный Петербург стремился сохранять репутацию цивилизованной державы.

Правила чести и чувство справедливости, однако, не позволили Ростопчину оставить собственные жилища в целости и сохранности. Согласно легенде, сразу после вторжения наполеоновской армии в Москву он устроил обед в своем роскошном подмосковном имении Вороново, которое современники называли «русским Версалем». Среди гостей были генералы Роберт Вильсон, Леонтий Беннигсен, Алексей Ермолов и граф Михаил Виельгорский. По окончании трапезы хозяин раздал гостям горящие факелы и попросил их поджечь все покои – у самого Ростопчина рука не поднималась уничтожить родовое гнездо. При этом в Москве у него оставались два дома стоимостью 2 млн рублей.

«Вот изменник!»

Незадолго до начала великого московского пожара произошло еще одно трагическое событие, навсегда омрачившее репутацию Ростопчина. Еще 18 июля 1812 года, согласно рассказам очевидцев, в центре Москвы 22-летний сын купца Михаил Верещагин и 32-летний отставной чиновник Петр Мешков, разговаривая в трактире, восхищались «просвещенными французами» и выражали надежду, что те, оккупировав Россию, превратят ее в подлинно цивилизованное государство. Оба болтуна были арестованы и до особого распоряжения содержались в доме предварительного заключения. Когда же стало ясно, что Москва будет сдана неприятелю без боя, возмущение горожан, смешанное с растерянностью и недоверием к властям, дошло до точки кипения. Теперь у генерал-губернатора не осталось ни возможности, ни желания успокаивать народ обещаниями скорой победы и надеждами на войска Кутузова, а народное недовольство нарастало, грозя превратиться во всеразрушающий бунт. Именно тогда Верещагин показался Ростопчину подходящей жертвой, способной дать толпе выход накопившейся ярости и одновременно устрашить тех, кто с нетерпением ожидал прихода Наполеона.

Как бы то ни было, выведя Верещагина перед толпой, Ростопчин громко воскликнул: «Вот изменник! От него погибает Москва!» – и приказал солдатам зарубить его саблями. Когда те замешкались, народ вырвал арестованного из рук стражи и начал его избивать. Москвичи протащили Верещагина по Кузнецкому Мосту, Петровке, затем через Столешников переулок выволокли на Тверскую и забили насмерть в Брюсовом переулке. Принеся эту страшную жертву народному гневу, генерал-губернатор получил возможность заняться другими насущными проблемами.

Он успел эвакуировать из Москвы архивы Сената и военного ведомства, ценности патриаршей ризницы и Оружейной палаты, имущество Троицкого и Воскресенского монастырей. Кроме того, после Бородинской битвы в город доставили около 20 тыс. раненых. Несмотря на нехватку телег и экипажей, Ростопчин организовал эвакуацию 17–18 тыс. человек. Из числа тяжелораненых, оставленных на попечение наполеоновских врачей, выжили не более 300. Сам же граф покидал Москву, имея при себе 130 тыс. казенных денег и 630 рублей личных средств.

Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве. Иллюстрация к роману Льва Толстого «Война и мир». Худ. А.Д. Кившенко. 1893 год

«Долг я свой исполнил»

Он утешал себя словами: «Долг я свой исполнил, совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя…» И граф действительно мог произносить их с полным основанием. Интересно, что первый вопрос, который Наполеон задал случайно пойманному москвичу (им оказался книготорговец-француз), был: «Где Ростопчин?» Тот ответил: «Выехал». «Кто остался в Москве?» – не унимался Бонапарт, на что получил ответ: «Никого из русских». Заметим, что, покидая город, Наполеон позволит себе пошловатую месть, приказав сжечь один из домов Ростопчина.

Тем временем генерал-губернатор поспешил в Петербург, чтобы подробно отчитаться перед Александром I о событиях в Москве. Однако император, судя по всему, не нуждался в его отчете: он ни разу не принял Ростопчина и не выразил ему поддержки. Когда же на армию и чиновничество пролился щедрый дождь наград, московский градоначальник остался в стороне: последний орден ему был дарован в 1799 году и с тех пор государственных отличий он более не получал.

В рескрипте, посвященном занятию Москвы французами и великому пожару, сквозь зубы признавалась необходимость этой меры, но главной целью документа было оправдание прежде всего верховной власти. В светских, а потом и в чиновничьих кругах стал распространяться слух, будто пожар был излишним и не оказал никакого влияния на ход войны. Многочисленные недоброжелатели попытались превратить горькую славу московских событий в бесславную ошибку градоначальника древней столицы. При этом Александр I отказался удовлетворить прошение Ростопчина об отставке, заставив того испить чашу народного недовольства до дна. Еще два года графу предстояло восстанавливать Москву, разыскивать коллаборационистов, сотрудничавших с французами, и бороться с мародерами.

Лишь в 1814 году ему наконец даруют отставку, и он с семьей на семь лет уедет в Европу. В Россию граф вернется умирать. Он еще успеет пережить восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге и даже прокомментировать его: «Во Франции сапожники взбунтовались, чтобы стать князьями, а у нас князья бунтуют, чтобы стать сапожниками»…

Время, как обычно, расставило все по своим местам, и сегодня мы можем объективно оценить как личность Ростопчина, так и сделанное им на посту генерал-губернатора древней столицы; понять, что сожженная Москва стала одной из важных причин поражения Наполеона, лишив его армию возможности перезимовать в комфортных условиях. Остается только присоединиться к словам одного из современников тех грозовых лет: «В зареве московского пожара уже виделась Св. Елена».

Леонид Ляшенко, кандидат исторических наук

.png)