«Закон останется навеки»

№131 ноябрь 2025

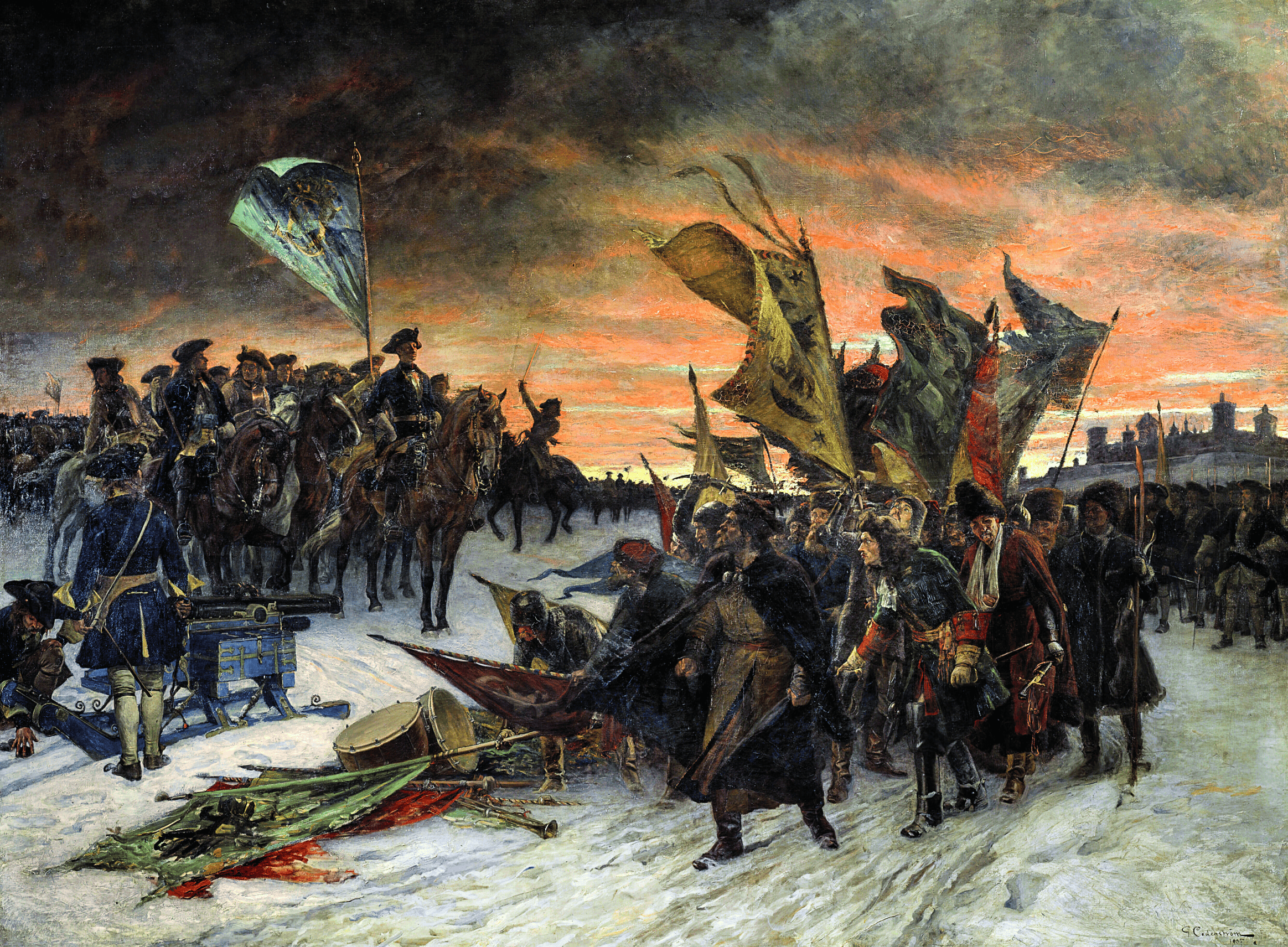

В ноябре 1775 года Екатерина II издала один из главных законодательных актов своего царствования – «Учреждения для управления губерниями Всероссийской империи»

Дмитрий Хитров, кандидат исторических наук

Это был не просто царский указ. Документ представляет собой внушительный том – 215 страниц в официальном издании и, как мы бы сказали сейчас, почти пять авторских листов текста.

Вопрос об организации местного управления привлекал внимание Екатерины с первых лет ее пребывания на престоле. Уже в 1763–1765 годах она провела ряд преобразований. Однако императрица осознавала, что частные новшества не решат давней наболевшей проблемы в этой области государственной жизни, и планировала более радикальную реформу.

Первые наброски общего закона, призванного урегулировать эту сферу, датируются 1768–1769 годами, но начавшаяся в 1768-м война с Турцией заставила Екатерину отложить свои планы. Она вернулась к ним в начале 1775-го, и работа заняла около 10 месяцев. Императрица использовала довольно широкий круг более ранних проектов, в частности материалы, подготовленные Уложенной комиссией, памятники остзейского и финляндского права, а также специально составленные по ее распоряжению записки лифляндского генерал-губернатора Юрия Броуна, эстляндского ландрата Г.-Р. фон Ульриха, выборгского генерал-губернатора Николая Энгельгардта, новгородского губернатора Якова Сиверса, генерал-прокурора Сената князя Александра Вяземского. Некоторое участие, преимущественно техническое, принимали в работе также статс-секретари Петр Завадовский и Александр Безбородко. Однако ключевую роль в разработке «Учреждений» сыграла все-таки сама императрица, которая не просто руководила этим разнородным коллективом советников и редакторов, но и лично трудилась над текстом – по определению исследовавшей этот вопрос Марины Павловой-Сильванской, «необыкновенно упорно, преодолевая препятствия, связанные с недостаточным знанием русского языка и желанием возможно более точно сформулировать юридическую норму».

Портрет Екатерины II. Худ. И.С. Саблуков. 1770-е годы

Местные власти

Основное внимание в «Учреждениях» обращено на новое устройство местных органов власти, и чаще всего именно так губернская реформа описывается в учебниках и литературе.

Эти органы в доекатерининское время были очень просты. Основная территория государства делилась на уезды – древние, исторически сложившиеся территориальные единицы. В каждый из них назначался глава местной власти – воевода. Уезды входили в провинции, которыми управляли провинциальные воеводы, а провинции – в губернии во главе с губернаторами. Таким образом, существовало три уровня местной власти и вышестоящие администраторы контролировали нижестоящих, но иерархический принцип был воплощен непоследовательно: для центральных провинций своих губерний губернаторы также выполняли функции провинциальных воевод, а для уездов губернских городов – еще и функции уездных.

Воеводы и губернаторы отвечали за все аспекты управления на вверенных им территориях, но основными их заботами, занимавшими львиную долю времени, были сбор налогов и суд. Губернаторы, кроме того, выступали в качестве военных властей и, «имея в команде своей гарнизонные полки», могли оказывать воеводам содействие «в сборе и отправлении денег и рекрут… во искоренении разбоев и прочего», а в пограничных губерниях, помимо этого, участвовали и в решении многих дипломатических вопросов (например, определяли, допускать ли в столицу посланников, прибывших от сопредельных правителей), а также осуществляли контроль за международной торговлей.

Вообще, администраторов на местах было крайне мало. Если у губернаторов в подчинении имелись небольшие штаты помощников – вице-губернаторы, асессоры (с 1736 года они официально получили именование «товарищей» и были приравнены к полковничьему рангу), секретари, то провинциальные воеводы довольствовались только одним товарищем и одним секретарем. В уезд и вовсе не назначалось никаких, кроме воеводы, должностных лиц. Правда, «для сбора подушной» им присылали офицеров с военными командами, а кроме того, при канцеляриях состояли еще рядовые «служители», которым жалованья не полагалось и которые «кормились» по-старинному, «от дел». Все же администрация была столь малочисленной, что в середине XVIII века на нее тратилось менее 1% общего бюджета государства. Эта дешевизна, однако, имела свою цену: местная власть отличалась медлительностью, вызывала всеобщее недовольство постоянными поборами, плохо справлялась с кризисными ситуациями и сколь-либо сложными управленческими вопросами. В результате многие проблемы, решения которых было бы удобнее искать на местах, переносились в центр. В первые годы царствования Екатерины число чиновников немного увеличилось, достигнув 4 тыс. администраторов и 12 тыс. военных, но это лишь слегка смягчило проблему.

«Примерный штат губернии»

«Учреждения» упраздняли всю эту систему управления и заменяли новой, строгой и продуманной. Вместо трехуровневого деления («губерния – провинция – уезд») вводилось двухуровневое («губерния, или наместничество» и «уезд, или округа»). Вновь создаваемые органы и должности перечисляются в первой главе «Учреждений» – «Примерном штате губернии». Вторая глава устанавливает соответствие чинов каждой должности; занимающие их считались в соответствующем классе «за уряд, пока в должности пребывает», «буде чина выше того не имеет». В третьей описывается порядок назначения в каждую из должностей. Остальные 25 глав подробно определяют «должность» каждого из вновь создаваемых учреждений.

Теперь на смену прежней, громоздкой системе губернских и воеводских канцелярий с их довольно сложно переплетенными и нечетко разграниченными функциями должна была прийти новая, тщательно организованная структура соподчиненных органов управления и суда с детально прописанными полномочиями. Впервые в истории местного управления были строго разделены функции различных уровней власти. В центральных уездах формировались собственные административные структуры, так что в центре наместничества действовали как губернские, так и уездные учреждения.

Возглавлял местную администрацию наместник, названный в «Учреждениях» «хозяином губернии», основные обязанности которого сводились к надзору за соблюдением законов; текущими делами под его руководством занимался губернатор, который, по сути, был вторым лицом в губернии. Ниже располагалась сложная система органов управления, сословных судов (отдельных для дворян, горожан и «свободных сельских обывателей»), финансовых и надзорных (прокурорских) учреждений. Чиновничество резко выросло в числе: в губернском городе, согласно «Учреждениям», может «иметь пребывание» до 20 органов и должностных лиц, в уездном – до 12, так что к концу правления Екатерины штат местных органов власти, без медиков и низших служителей, приближался к 40 тыс. человек. По сравнению с первой половиной XVIII века, когда расходы на содержание государственного аппарата были едва заметны в бюджете страны, к концу столетия они достигли 17% бюджета, причем 75–80% этих денег шло именно на местную администрацию. Провинциальная Россия наполнилась чиновниками.

«Новоназначенные города»

Однако административная сторона дела была только одной из составляющих реформы. Другой и с точки зрения исторического развития более важной была совершенно новая организация государственного пространства.

Дело в том, что существовавшее ранее административное деление сложилось исторически. В центре страны границы уездов восходили к Средневековью, а на окраинах – ко времени их первоначального освоения; их территории и население отличались в десятки раз, и рядом с огромными, такими как Московский или Рязанский, могли находиться совсем небольшие, вроде Рузского или Звенигородского, а то и вовсе состоящие из небольшого городка и пары деревень по соседству, как, например, Гремячевский или Печерниковский. Провинции и губернии, составленные в петровское время из этих разномасштабных уездов, тоже получились крайне неодинаковыми. Все это сильно усложняло управление страной.

Екатерина решила вопрос очень смело и прямолинейно. «Учреждения» называют единственный принцип, который должен был быть положен в основу организации нового административного деления, – примерное равенство населения. В наместничестве полагалось «от 300 до 400 тыс. душ», в уезде – от 20 до 30 тыс.

Исходя из этих принципов, полной ревизии была подвергнута городская сеть. Город теперь мог быть только губернским или уездным центром. Если для него не находилось надлежащей «округи» (тех самых 20–30 тыс. душ), он терял городской статус и превращался в посад. Одновременно, если городов в какой-то части государства «не хватало», городами «назначались» крупные села. На территории 10 «внутренних» губерний Европейской России возникло 145 новых городских центров, что составило почти половину общего их числа, и было упразднено 45. Это было крупнейшее в истории дореволюционной России вмешательство государства в развитие городской сети.

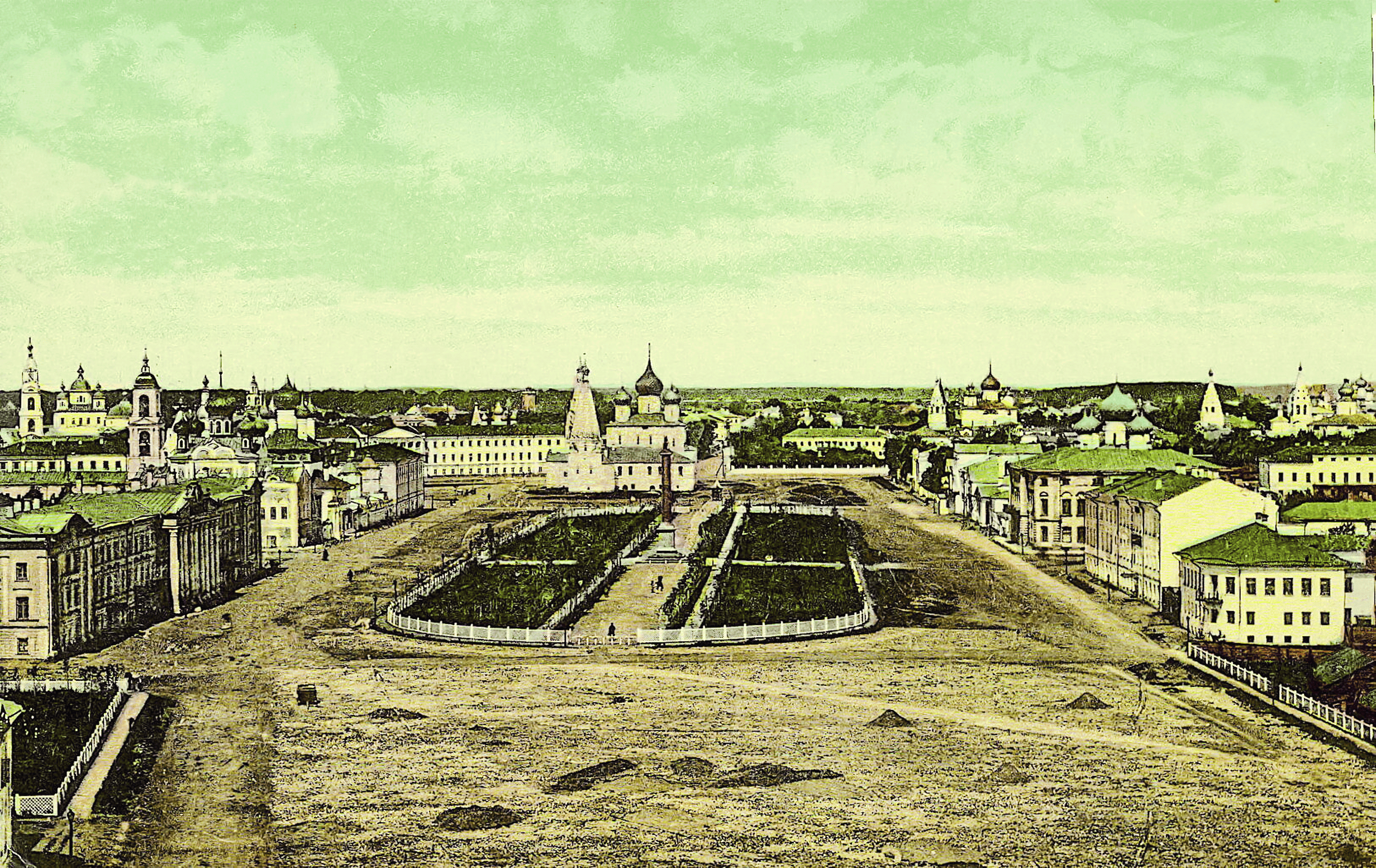

Города, как старые, так и вновь учрежденные, получили гербы. Успех реформы должны были подчеркнуть активное сооружение в них типовых казенных зданий, внедрение регулярной застройки, постепенное налаживание сети дорог, связывавших центры наместничеств с уездами и между собой. Немногие события в истории России оставили после себя столь зримый след в сегодняшнем облике страны, как губернская реформа.

«Новое положение границ»

«Учреждения» планировалось вводить постепенно, и вместе с появлением новых органов власти должно было формироваться новое административное деление. Первым шагом было утверждение наместника, которому предписывалось объехать территорию будущей административной единицы, назначить уездные города и предварительно наметить границы. Ему вручалось «примерное расписание», определявшее, территории каких провинций отходили под его власть, и «примерная карта» будущего наместничества. Правда, подробные крупномасштабные карты имелись в распоряжении правительства не по всем территориям, и бывало, что по одной части будущего наместничества карта была детальной и подробной, а в другой границы предстояло фиксировать «на земле».

На основании донесения объехавшего территорию наместника спустя несколько месяцев выходил указ, объявлявший о создании новой административной единицы и новых городов. Еще через несколько месяцев наместник отчитывался о торжественном открытии новых учреждений, и новый указ извещал о начале их полномочий. Территории старых уездов при этом почти всегда сильно корректировались, и границы определялись заново.

Нужно сказать, что о подобных реформах в век Просвещения задумывались монархи по всей Европе, однако повсеместно подобные замыслы сталкивались с сопротивлением сословий. В сущности, из стран Западной Европы только во Франции в начале 1790-х исторически сложившиеся провинции были полностью ликвидированы и заменены новыми, организованными на рациональных принципах департаментами. Эта реформа вызвала серьезное противодействие во французском обществе. Алексис де Токвиль говорил о ней: «Удивляются поразительной легкости, с которой Учредительному собранию удалось одним махом уничтожить все древние провинции Франции, многие из которых были старше самой монархии, и методично разбить королевство на восемьдесят три отдельных части, словно речь шла о девственной земле Нового Света».

Екатерине удалось реализовать свой замысел, поскольку трансформация административных границ не затрагивала жизненных интересов сословий, составлявших российское общество. В налоговом и правовом отношениях пространство центральных губерний империи было к последней четверти XVIII века в значительной степени единым: права и обязанности, служебные и деловые перспективы представителя того или иного сословия определялись и обеспечивались не принадлежностью к той или иной корпорации, цепко державшейся за свои привилегии и имевшей ресурсы, чтобы защитить их от соседей или от коронной администрации, а общегосударственным правом. Эта сильная консолидация русских сословий – результат длительного развития, направленного на создание единого социального пространства, на преодоление областной обособленности.

«Чтоб перестали глядеть как волки к лесу»

У реформы был и еще один важный, неочевидный аспект. Дело в том, что в середине XVIII века «внутренние» губернии России были окружены с запада и с юга поясом территорий, социальный строй и административная организация которых отличались от общероссийских. В 1764 году в «секретнейшем наставлении» генерал-прокурору Вяземскому Екатерина писала: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которыя правятся конфирмованными им привилегиями, нарушить оныя отрешением всех вдруг весьма непристойно б было, однакож и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностию глупостию. Сии провинции… надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб оне обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу». К этому перечню следовало бы добавить также казачьи области и земли многих подвластных народов – например, существовавшего до 1771 года Калмыцкого ханства. Несколько позже к ним присоединились земли, полученные по трем разделам Речи Посполитой.

Введение на этих территориях «Учреждений» и создание новых наместничеств означало огромный шаг к унификации управления, социального устройства, налоговых и денежных систем с общеимперскими. Стоит, правда, отметить, что обмена территориями между этими регионами и внутренними губерниями практически не было, здесь создавались особые наместничества.

Представляется, что в этой устойчивости имеется вполне понятная социальная логика. По «Учреждениям» многие функции, которые ранее осуществлялись центральными органами, были переданы на места, среди них такие важные, как определение состава местного дворянства и подтверждение земельных прав. Екатерина вполне понимала, что путь, который предстоит пройти этим сообществам для формирования в империи единого социального и правового пространства, очень различен просто в силу разных точек начала этого пути.

Распространение на эти территории действия «Учреждений для управления губерниями» было «приглашением» для местной верхушки отказаться от своих традиционных привилегий и корпоративного устройства в обмен на включение в «большое» социальное пространство империи. Государыня стремилась не обеспечить консервацию местных особенностей, а облегчить интеграцию окраин в политическую и социальную структуру империи.

Екатерина очень гордилась своим трудом и вплоть до конца жизни решительно отказывалась менять что-либо в первоначальных установлениях «Учреждений», только дополняя и развивая их. Статс-секретарь Александр Храповицкий в своем дневнике записал слова императрицы: «Тут все заинтересованы, и закон останется навеки» и воспроизвел свою ответную фразу, которая, видимо, понравилась ей: «Когда англичане хранят свою шартру [Charter, то есть Великую хартию вольностей. – «Историк»], то мы сохранить умеем том, счастие всех составляющий».

К концу царствования стали все больше заметны и слабые стороны созданной системы управления. В частности, практически не был предусмотрен эффективный механизм контроля за губернскими властями из центра, и во многих губерниях расцвела коррупция. Но Екатерина не придавала им большого значения и рассказывала Храповицкому: «Кн. Г.Г. Орлов, приметя иногда злоупотребления, спрашивал, не клонится ли сие к упадку империи, но… часто отвечала, что из хлева выпущенные телята скачут и прыгают, случается и ногу сломят, но после перестанут, и таким образом все войдет в порядок».

Ильинская площадь. Вид с колокольни Успенского собора. Ярославль, 1890–1895 годы

Успех реформы должны были подчеркнуть активное сооружение в городах типовых казенных зданий, внедрение регулярной застройки, постепенное налаживание сети дорог

Екатерина очень гордилась своим трудом и вплоть до конца жизни решительно отказывалась менять что-либо в первоначальных установлениях «Учреждений», только дополняя и развивая их

Дмитрий Хитров, кандидат исторических наук

.png)