Петля Вудса

№131 ноябрь 2025

Палач, затянувший петлю на шеях приговоренных к повешению лидеров Третьего рейха, в человеческом плане лично у меня не вызывает особой симпатии. Не всякий добровольно пойдет в палачи. В 1944-м в армии Дуайта Эйзенхауэра, доблестно высадившейся в Нормандии, некому было казнить своих – тех, кто совершал тяжкие воинские преступления. Мало кто готов был взять на себя эту «миссию», а Джон Вудс вызвался сам. Спустя два года проснулся знаменитым. Осенью 1946-го фото человека с невозмутимым одутловатым лицом, в американской форме, с толстой петлей в руках облетело все мировые СМИ. Так бывает: ее величество История иногда вершит свой суд посредством весьма неоднозначных личностей.

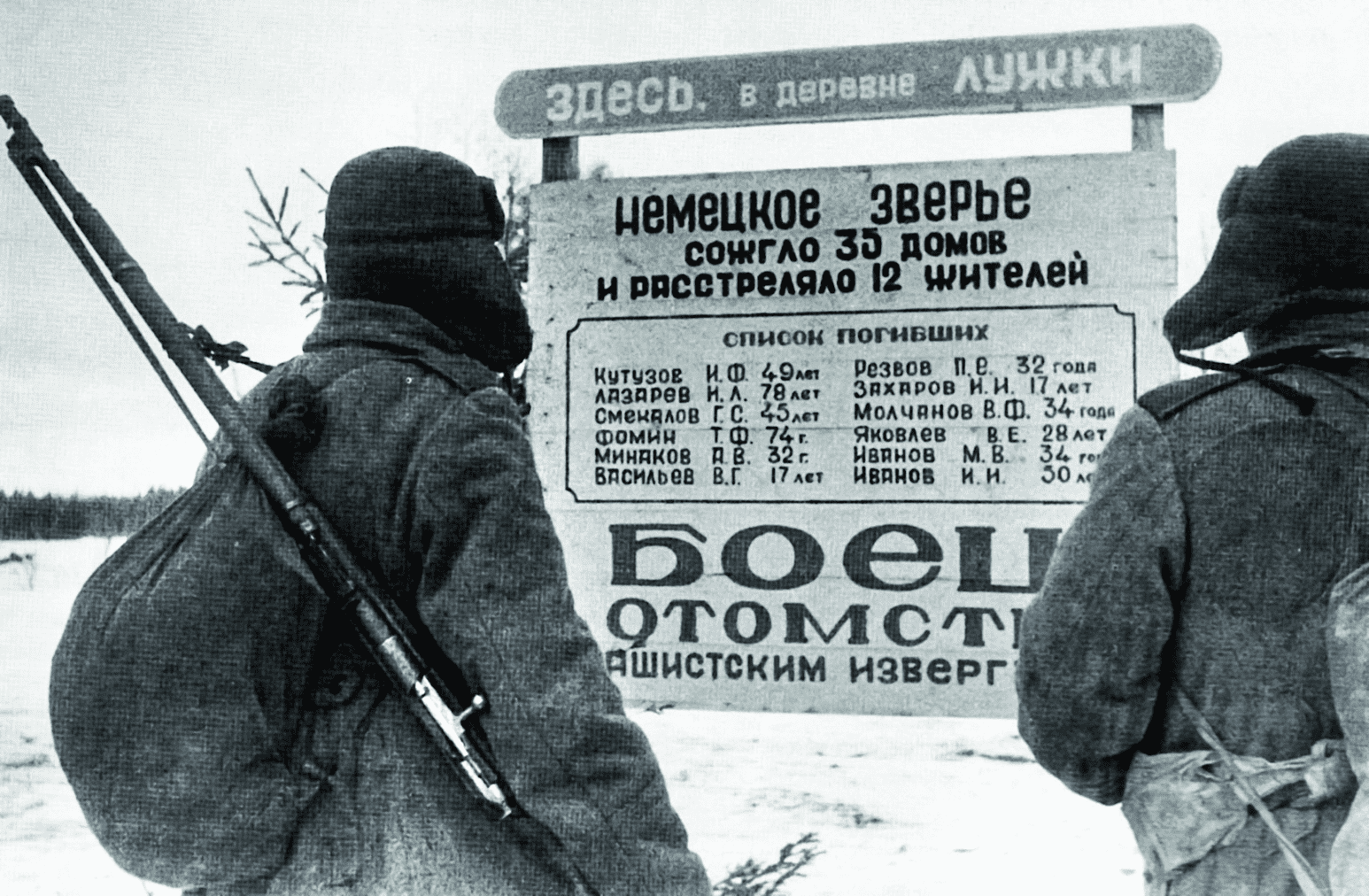

Однако, думаю, в данном случае на месте 35-летнего сержанта Вудса мечтали оказаться миллионы – те, по чьей судьбе страшным кровавым катком прошелся нацизм, кто потерял родных, близких, свой дом, кто навсегда остался калекой. В том числе – и в первую очередь – в нашей стране. «Смерть фашистским оккупантам!» – этот призыв вел людей в бой, давал силы для побед на фронте, для ударного труда в тылу в бесконечные дни и ночи Великой Отечественной. После всего, что им пришлось пережить, их рука бы не дрогнула. Пожалуй, единственное, о чем они жалели, – что не все бонзы Третьего рейха дошли до «суда народов».

Несмотря на это, значение Нюрнбергского трибунала трудно переоценить. Сам факт, что победители постановили судить своих поверженных врагов, говорит о многом. Западные лидеры еще задолго до Победы предлагали просто казнить Гитлера и его клику, но позиция СССР была дальновиднее: участь виновных в развязывании самой кровопролитной бойни в истории человечества должна быть решена международным судом. Чтобы никто не сказал, что это акт мести побежденным. Чтобы мир из первых рук узнал о чудовищных преступлениях, совершенных гитлеровцами. Чтобы люди поняли, к чему могут привести идеи о национальной исключительности, оголтелый милитаризм и пренебрежение правом человека на жизнь и свободу.

Восемьдесят лет назад – 20 ноября 1945 года – трибунал начал свою работу. Двадцать четыре высших руководителя нацистской Германии оказались в весьма непривычной для себя роли. Понадобился почти год, чтобы изучить все собранные материалы, опросить свидетелей, заслушать доводы защиты и самих обвиняемых. Некоторые из них смогли избежать наказания, кто-то отделался символическим сроком, но десять все-таки стали клиентами Джона Вудса. Впрочем, многим нацистам, виновным в самых тяжких преступлениях, удалось разминуться с бравым сержантом. И речь не только о тех вождях Третьего рейха, кто покончил с собой накануне нашей Победы (как Гитлер или Геббельс), вскоре после нее (как Гиммлер) или уже будучи приговоренным к виселице (как Геринг). Речь о сотнях и тысячах (а правильнее было бы сказать – сотнях тысяч) нацистов и их приспешников, которые в силу разных причин ушли от возмездия. Кто-то успел вовремя бежать за океан, кто-то спрятался под чужой личиной, кто-то сумел убедить соответствующие органы в своей непричастности к зверствам. Были и те, кого сами победители освободили от ответственности, исходя из собственных военных, экономических и политических соображений. Так, наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции решили, что для холодной войны с СССР нацистские приспешники подойдут лучше всего. В итоге многие из этих деятелей безбедно провели остаток жизни на Западе под «крышей» разного рода фирм и разведок, верно служа новым хозяевам. А создаваемая на руинах Третьего рейха Федеративная Республика Германия и вовсе не смогла бы восстановить систему управления страной и осуществить свое «экономическое чудо» без бывших наци.

Увы, Советский Союз тоже иногда действовал из соображений политической целесообразности. И когда отказался от преследования кавалера многочисленных орденов Третьего рейха маршала Маннергейма, под руководством которого Финляндия активно воевала с СССР на стороне Гитлера, пока тот был в силе. И когда мягко – по-отечески – амнистировал десятки тысяч украинских, эстонских, латышских, литовских и прочих коллаборационистов, якобы вставших на путь исправления. Эти «цветы зла» взошли уже в другую эпоху. Многие из них успели внести свою лепту и в добивание Союза, и в формирование постсоветской идентичности у граждан «новых независимых» государств. И только спустя годы стало понятно, откуда растут ноги у подобной «идентичности» и какие мрачные тени за ней стоят.

Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк»

.png)