Что почитать и что увидеть в сентябре

№129 сентябрь 2025

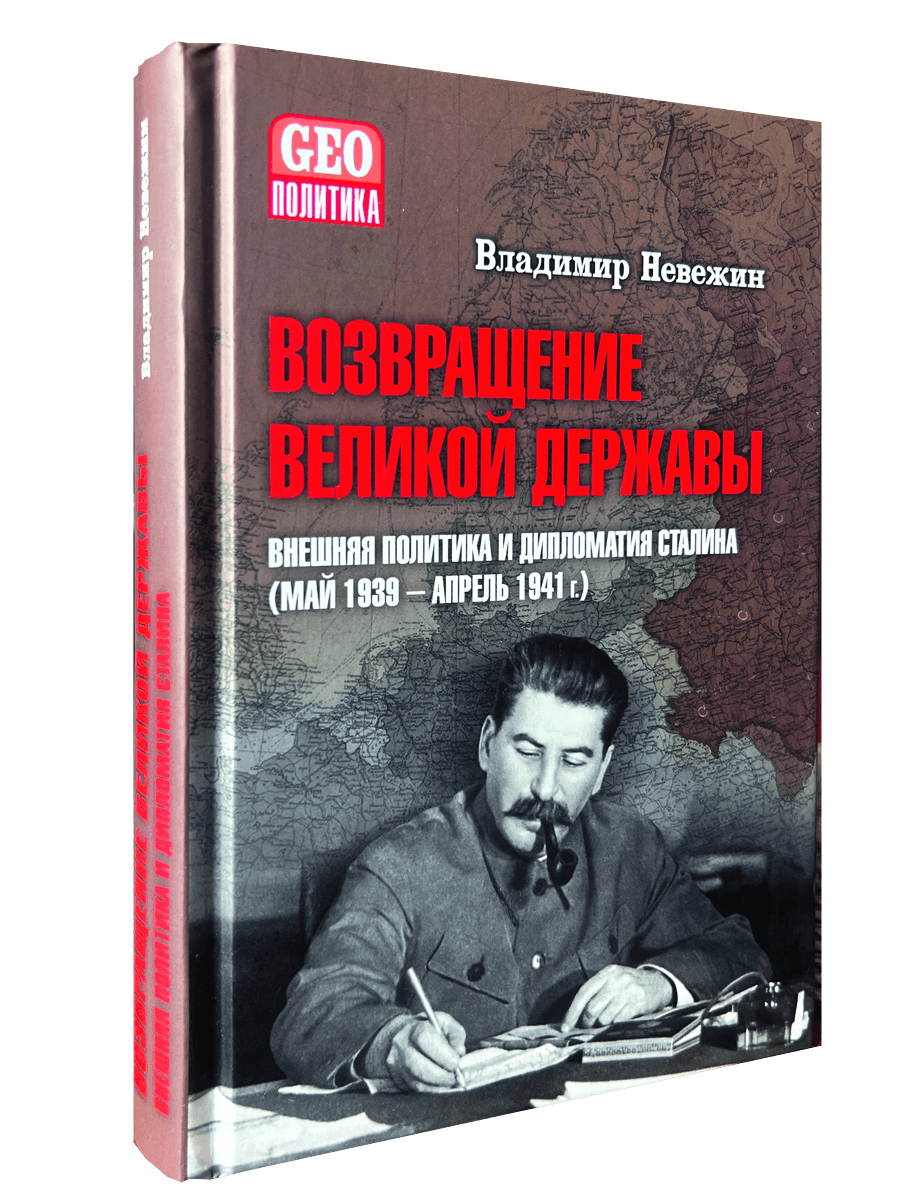

Невежин В.А.

Возвращение великой державы. Внешняя политика и дипломатия Сталина (май 1939 – апрель 1941 г).

М.: Вече, 2025

В своей новой монографии доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИРИ РАН Владимир Невежин исследует события мая 1939 – апреля 1941 года, связанные с внешнеполитической деятельностью Иосифа Сталина. Автор анализирует роль советского лидера в защите интересов СССР и воссоздает сложную картину дипломатических усилий Москвы, направленных на предотвращение войны. Хотя этот период и участие Сталина в советской внешней политике уже изучены в работах отечественных и зарубежных историков, книга Невежина предлагает свежий взгляд на многие проблемные вопросы.

В своей работе автор опирается на ряд исторических источников – как достаточно хорошо известных, так и впервые вводимых в научный оборот. Особое внимание Невежин уделил анализу сталинских высказываний, относящихся к международным событиям и прозвучавших в ходе переговоров с министрами иностранных дел, дипломатами зарубежных стран на встречах, совещаниях, во время застолий в узком кругу соратников. Большой интерес автора вызвали пометы Сталина на документах: полях шифротелеграмм, поступавших от дипломатических представителей СССР из разных уголков мира, служебных бюллетенях ТАСС, содержащих обзоры зарубежной прессы. Именно эти два вида документов, помимо разведывательных данных, служили для советского лидера ключевыми источниками информации о международной обстановке. Невежин также изучил анонимные статьи Сталина в газетах «Правда» и «Известия» и правки, которые генсек вносил в тексты праздничных первомайских и октябрьских лозунгов. И те и другие публикации использовались как инструмент внешнеполитической пропаганды. В частности, на страницах советских изданий помещались опровержения на некоторые иностранные материалы с нелестной оценкой курса советского лидера.

На основании анализа вышеперечисленных исторических источников Владимир Невежин постарался реконструировать, как именно Сталин определял государственные интересы при проведении внешней политики. Это понимание, отмечает автор, пришло с учетом того обстоятельства, что «И.В. Сталин (а также В.М. Молотов, являвшийся своеобразным его alter ego в этой сфере) воспринимал Советский Союз как великую державу». «Осознание Сталиным себя лидером великой державы давало основание для выдвижения на переговорах требований, выгодных советской стороне, что, в свою очередь, воспринималось партнерами как нарушение международно-правовых устоев и интересов их государств», – пишет Невежин.

В монографии прослеживаются «основные линии в понимании Сталиным государственных интересов СССР». Первая, по мнению автора, – «курс на территориальные приращения, который обосновывался сталинским лозунгом "расширения фронта социализма"». Вторая – ориентация (по мнению Невежина, «не всегда обоснованная») на Германию, особенно усилившаяся после заключения договоренностей в августе-сентябре 1939 года. Третья линия, которую проводил Сталин при осуществлении внешнеполитического курса СССР в предвоенный период, – «острая конфронтация с западными державами, Англией и Францией (до ее поражения от Германии летом 1940 г.)», обусловленная как последствиями Мюнхенского сговора 1938 года, так и активной кампанией «по дискредитации Сталина и проводимого им внешнеполитического курса». Монография состоит из трех частей. Первая посвящена анализу источников, которые исследовал автор, вторая – реконструкции внешнеполитических убеждений Сталина, а третья – приемам пропаганды, которые он использовал на международной арене.

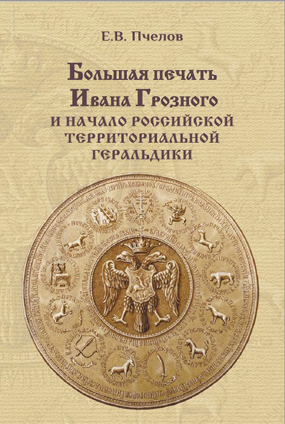

Пчелов Е.В.

Большая печать Ивана Грозного и начало российской территориальной геральдики

М.: Старая Басманная, 2025

Монография кандидата исторических наук Евгения Пчелова впервые вводит в научный оборот уникальный памятник русской сфрагистики и геральдики – Большую печать Ивана Грозного, изготовленную в конце 1577 – начале 1578 года. Созданная в период Ливонской войны, печать фиксировала территориальные приобретения, достигнутые русской армией под личным командованием царя в период наивысших военных успехов. Именно с этого артефакта начинается история территориальной геральдики: на нем впервые зафиксированы 24 эмблемы (фактически гербы различных регионов). Многие из них позднее легли в основу территориальных и городских гербов, некоторые из которых дожили до наших дней. Печать, по сути, представляет визуальное воплощение заключительной части титула (перечисления подвластных земель) в момент максимального расширения владений первого русского царя. Проведенный анализ как самой печати, так и земельных эмблем на ней позволил не только однозначно идентифицировать изображения, прояснить их смысловое значение, но и выявить принципы, положенные в основу создания первого комплекса отечественных территориальных (титульных) гербов.

Ивченко Л.Л.

От Немана до Москвы. События и люди в эпоху Отечественной войны 1812 года

М.: Квадрига, 2025

История Отечественной войны 1812 года до сих пор сохраняет свою актуальность для современного общества, однако наша историческая память продолжает находиться под влиянием «наполеоновской легенды». Российская историография «верит на слово» воинам Франции, полагая, что их мемуары и исторические описания свободны от официоза и идеологического влияния. Следствием такого отношения стало «приобретение [Наполеоном] черт пионера русско-французского сближения и отрицание права Русского государства на собственные внешнеполитические интересы». Дискуссионными остаются ключевые аспекты кампании: планирование военных действий перед вторжением и их реализация в июне-августе 1812 года. Анализируя феномен исторической памяти и опираясь на мемуары российских полководцев, автор подвергает критике профранцузский взгляд на ход Бородинской битвы и оборонительную стратегию русской армии в целом. Особое внимание уделяется составу, деятельности и идеологии «русской партии» в среде отечественного генералитета.

Будницкий О.В.

Евреи в Российской империи. 1772–1917. Краткий курс

М.: Новое литературное обозрение, 2025

Как евреи интегрировались в российское общество и как это общество реагировало на данный процесс? Ответу на этот вопрос посвящена книга доктора исторических наук Олега Будницкого, исследующая историю «еврейского вопроса» в Российской империи. Автор фокусируется на ключевых сюжетах: военной службе евреев, их роли в революционном движении, создании бизнес-империй, сыгравших значительную роль в развитии отечественной экономики. Также внимание автора сосредоточено на защите интересов российских евреев. Завершает монографию рассказ о судьбе этого народа в 1917 году – в период между падением самодержавия и приходом к власти большевиков.

Голдин В.И.

Гражданская война в России: осмысление сквозь столетие. В 2 т.

М.: Кучково поле, 2025

В двухтомной монографии доктора исторических наук Владислава Голдина представлен всесторонний анализ столетней историографии Гражданской войны в России (1917–1922). Исследование характеризует процессы изучения войны в отечественной и зарубежной науке, а также в эмигрантской литературе. Автор детально рассматривает военную, политическую, социально-экономическую и культурную историю Гражданской войны, включая ее региональные особенности, международную интервенцию и внешнеполитические стратегии противоборствующих сторон.

Щетинов Ю.А.

Кронштадтское восстание. Март 1921 года. Итоги и перспективы изучения

М.: Политическая энциклопедия, 2025

С первых дней Кронштадтского восстания в марте 1921 года ведущие политики кардинально разошлись в оценке этих событий. Одни считали 17 дней восстания началом «Третьей (после Февральской и Октябрьской) русской революции», способной, по их мнению, дать России «истинно народную власть». Другие видели в происходящем «семнадцать шагов» к реставрации дореволюционных порядков, отвергнутых народом. Кандидат исторических наук Юрий Щетинов на основе широкой источниковой базы подводит итоги более чем столетнего изучения Кронштадтского восстания.

«Чтобы путь к победе стал короче»

М.: АО «Красная Звезда», 2025

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была бы невозможна без создания перед ее началом и в ходе боевых действий лучших образцов отечественного вооружения. Это достижение потребовало от руководства страны принятия быстрых и точных решений, организации масштабных научно-технических исследований, тотальной мобилизации промышленности, а также самоотверженного труда ученых, инженеров и рабочих. Истории создания «оружия Победы» посвящен научно-популярный сборник документов, приуроченный к 80-летию Великой Победы. В него вошли недавно рассекреченные материалы из фондов Российского государственного архива новейшей истории и Центрального архива Министерства обороны: докладные записки Иосифу Сталину и другим руководителям СССР, эскизные предложения изобретателей, справки, отчеты о полигонных испытаниях стрелкового оружия, зенитных установок, танков и самоходных артиллерийских установок; фотодокументы, директивы Ставки Верховного Главнокомандования, постановления СНК СССР от 14 марта 1941 года и от 10 апреля 1942 года о присуждении Сталинских премий за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы. Большинство документов публикуется впервые.

Базанов П.Н.

Защита единства России: Жизнь и творчество историка Николая Ульянова

СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2025

В новой монографии доктора исторических наук Петра Базанова реконструируется биография крупнейшего представителя второй волны эмиграции – историка Николая Ивановича Ульянова (1904–1985). В книге подробно описана его судьба, которая напоминает захватывающий приключенческий роман с арестами, пребыванием в концлагерях, бегством из плена и жизнью в зарубежных странах. Подробно анализируются взгляды Ульянова на украинский сепаратизм. Автор исследования показывает, как историк разоблачал мифологию украинской псевдонауки. Также подробно рассматриваются порой парадоксальные взгляды ученого на историю России, русскую культуру и философию истории в целом. Исследуется его отношение к концепции «Москва – Третий Рим», роли интеллигенции в судьбе страны, а также к проявлениям казачьего сепаратизма.

28 июня – 2 ноября

К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Выставка в Эрмитаже рассказывает об истоках и эволюции дуэльной традиции. Экспозиция демонстрирует основные этапы развития специализированного оружия и его отражение в произведениях живописи. Отдельный раздел посвящен знаменитым бретёрам и истории наиболее известных поединков. Хотя сама дуэль как социальный феномен сформировалась в Новое время, выставка прослеживает ее истоки начиная с Античности и Средних веков – с практик так называемого «Божьего суда» и рыцарских турниров. В коллекции музея находятся многочисленные образцы шпаг, фехтовальных щитков и рапир XVI–XVII столетий. Со второй половины XVI века среди кавалеристов распространился обычай верховых поединков на пистолетах, который с начала XVIII века стал практиковаться и в пеших дуэлях. Одна из главных тем выставки посвящена этой традиции в России – ее зарождению, знаменитым историям и образцам дуэльного оружия.

22 августа – 23 ноября

А.В. Ступин и его ученики

Государственная Третьяковская галерея

Москва, Лаврушинский переулок, 10

Выставка, посвященная Александру Ступину (1776–1861), объединила более 30 произведений самого художника и его учеников – Василия Раева, Василия Перова, Николая Рачкова, впоследствии ставших выдающимися мастерами русской живописи. В экспозиции представлены как их ранние работы, так и отдельные шедевры зрелого периода творчества. Кроме того, посетители могут познакомиться с редкими образцами произведений малоизвестных выпускников ступинской мастерской. Александр Ступин основал школу живописи в своем родном Арзамасе в 1802 году. Учебное заведение просуществовало почти 60 лет и стало одним из значительных явлений культурной жизни России первой половины XIX века. Неслучайно в подражание «арзамасской академии» был назван знаменитый литературный кружок «Арзамас», в котором состоял Александр Пушкин.

26 июля – 27 октября

О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII–XX веков

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 2

Экспозиция исследует морскую тему в русском искусстве. В состав выставки вошло около 120 живописных и скульптурных произведений из собрания музея, раскрывающих многообразие маринистических сюжетов. Центральное место занимают знаменитые полотна Ивана Айвазовского «Девятый вал» и «Волна», представленные в диалоге с работами его современников-маринистов. Особый акцент сделан на художественном освоении Севера, привлекавшего русских художников начала – первой половины XX века. В «Северном» разделе экспонируются монументальные панно Константина Коровина и Николая Клодта, созданные для павильона «Русские окраины» на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Важное место на выставке занимают скульптурные образы прославленных флотоводцев, а также живописные портреты простых рыбаков и моряков.

4 июля – 21 сентября

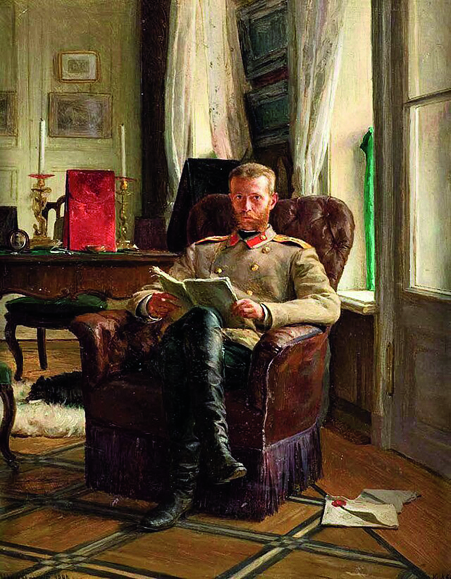

Августейший хозяин Москвы

Музей Москвы

Москва, Зубовский бульвар, 2, корп. 3

Выставка освещает деятельность московского генерал-губернатора, командира войск Московского военного округа великого князя Сергея Александровича (1857–1905), возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1905 год. Тематические разделы экспозиции раскрывают основные этапы его биографии, демонстрируя достижения в развитии городской инфраструктуры, архитектуры, а также в культурной и духовной жизни Москвы. Особое внимание уделено благотворительным проектам великого князя и его супруги великой княгини Елизаветы Федоровны. На выставке собрано свыше 500 предметов, связанных с жизнью и многогранной деятельностью генерал-губернатора: книги из его библиотеки, письма, портреты представителей императорской семьи и личные предметы, редкие архивные документы, переписка великого князя с членами семьи и государственными деятелями.

3 сентября – 21 декабря

Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 – 3 сентября 1945

Выставочные залы федеральных архивов

Москва, Большая Пироговская улица, 17

Экспозиция освещает заключительный этап Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот период Красная армия провела освободительную миссию в странах Восточной и Центральной Европы, разгромив германских нацистов. Верный союзническому долгу, СССР затем вступил в войну с милитаристской Японией и, разбив Квантунскую армию, внес решающий вклад в окончательную победу над агрессорами. Проект завершает цикл выставок 2018–2025 годов, посвященных событиям начиная с Мюнхенского сговора 1938 года. В экспозиции представлено более 350 архивных документов, а также фото-, фоно- и киноматериалы, карты с планами ключевых военных операций Красной армии.

28 августа – 23 ноября

Последняя битва Второй мировой

Музей современной истории России

Москва, Тверская улица, 21, стр. 1

На основе уникальных музейных и архивных материалов выставка раскрывает роль Красной армии в разгроме милитаристской Японии и победоносном окончании Второй мировой войны (1939–1945). Особое внимание в экспозиции уделено последнему сражению – наступательной десантной операции по взятию острова Шумшу в составе Курильско-Камчатской операции, начавшейся 18 августа 1945 года. На выставке впервые представлены графические работы Владислава Скока (1922–2012) – заслуженного художника Российской Федерации, участника войны с Японией. Его зарисовки, созданные непосредственно во время службы на Дальнем Востоке в 1944–1946 годах, являются уникальным свидетельством событий того времени.

Варвара Рудакова и Олег Назаров