Главный орган империи

№129 сентябрь 2025

Что представлял собой Государственный совет Российской империи и как он менялся от реформ Александра I до революционного 1917-го?

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

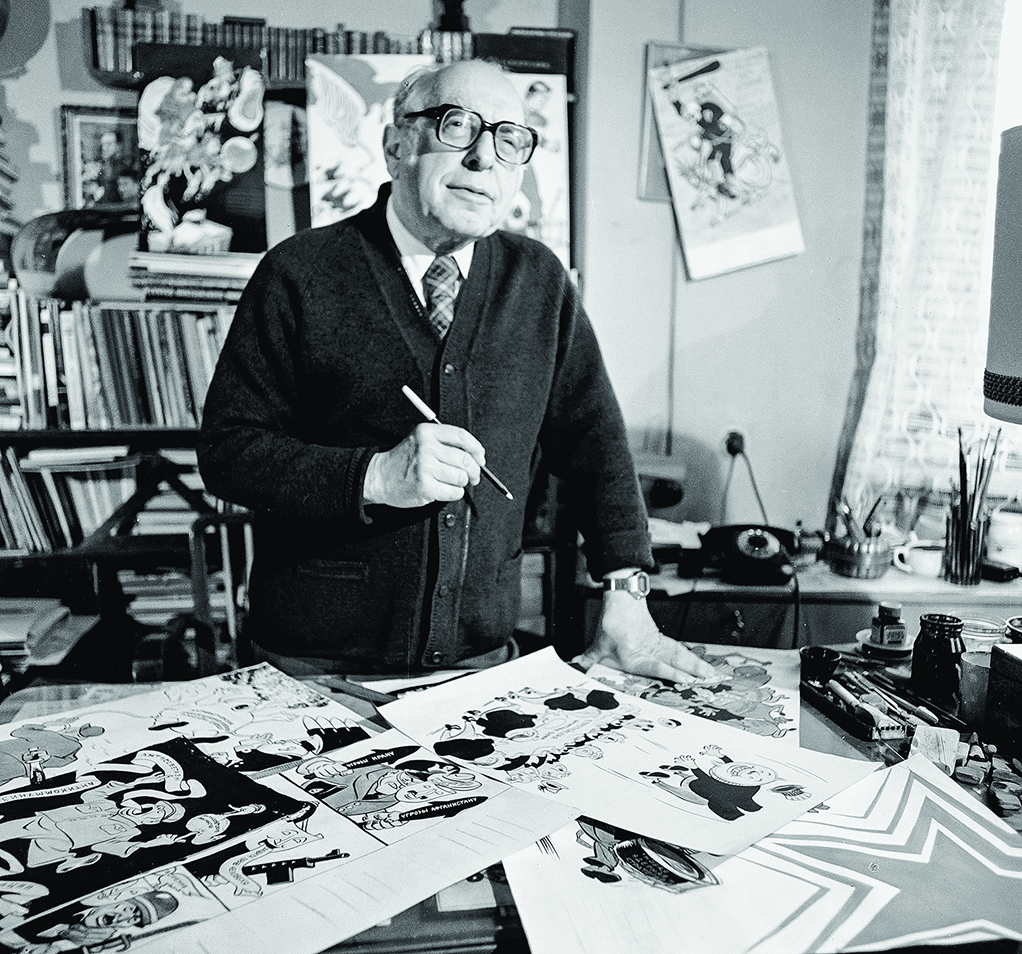

О сути этого учреждения красноречиво говорит картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Изображенная церемония воплотила в себе весь блеск эпохи: строгие мундиры, золотое шитье, россыпи орденов. Когда присутствующий на заседании Николай II зачитал приветственную грамоту, членам Совета (в то время около 85 человек) вручили юбилейные медали к столетию данного органа власти – этот момент и запечатлен на полотне. Юбилей, однако, относился не к самому Госсовету, основанному в 1810 году, а к его предшественнику – Непременному совету, который был организован Александром I девятью годами ранее – в 1801-м.

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года. Худ. И.Е. Репин. 1903 год

«Помогающее учреждение»

Госсовет Российской империи был создан по инициативе Михаила Сперанского, изложенной в записке 1809 года «О необходимости учреждения Государственного совета». Великий реформатор задумывал этот орган как «средоточие для общего соображения» государственных дел – центр рассмотрения новых законов, решений министерств и других вопросов внутренней и внешней политики. Проводя параллель с британской палатой лордов (притом что членов Совета назначал лично император), Сперанский планировал в перспективе дополнить этот орган власти выборной Думой, сформировав тем самым двухпалатный парламент. Но проект осуществить не удалось, и Госсовет остался «одиноко стоящей» частью задуманной конструкции.

По замыслу основателя, новый институт включал общее собрание, четыре департамента, а также постоянные и временные комиссии. Ключевым звеном была Государственная канцелярия во главе с госсекретарем (первым эту должность занял сам Сперанский) – она принимала поступающие на рассмотрение дела и распределяла их по департаментам. Царский манифест 1 января 1810 года об учреждении Совета предписывал, что через него должны проходить все принимаемые законы и другие важные государственные акты. Более того, в отсутствие императора Госсовет брал на себя управление страной, а его решения обретали силу закона. Это делало его весьма важной деталью системы власти. Впрочем, «гладко было на бумаге». После опалы Сперанского Александр I стал косо поглядывать на созданное учреждение. Все чаще монарх «забывал» предоставлять на утверждение Совета законы и не соглашался с принятыми на заседаниях решениями.

При Николае I значимость учреждения продолжала снижаться: сначала из его ведения изъяли составление законов, потом – рассмотрение жалоб и прошений. Эти изменения были официально закреплены новым «Учреждением Государственного совета», принятым в 1842 году. Однако даже после этого Госсовет не превратился в чисто декоративный орган, вопреки распространенному мнению. Его влияние поддерживалось тем, что в состав Совета входили бывшие и действующие министры, а также великие князья. Со временем количество участников постепенно увеличилось с первоначальных 35 до 60, а затем и до 90 человек. С одной стороны, их обширный опыт бюрократической службы позволял со всей полнотой вникать в рассматриваемые дела, с другой – делал их консерваторами, заставляя сопротивляться любым смелым нововведениям.

Для проведения Великих реформ через Совет Александр II назначил его председателем своего брата – великого князя Константина Николаевича. Но даже это не всегда помогало: критически относясь к своим «сменщикам» на министерских постах, члены Совета часто блокировали их предложения. Так, например, Александру III пришлось напомнить, что данный институт «есть ближайшее, помогающее мне и правительству учреждение, а не противодействующее ему». На это госсекретарь Александр Половцов возразил: «Государственный совет есть высшее контролирующее деятельность министров учреждение, а потому оно бывает им неприятно».

Несмотря на частые претензии министров и даже самого императора к работе этого учреждения, его значение и важность признавали все. Однажды (в 1840 году) Николай I в раздражении воскликнул: «Неужели же, когда я сам признаю какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие Совета?» На что председатель Илларион Васильчиков возразил: «Не согласие, государь, но мнение непременно, потому что Совет для этого и существует».

Памятник Михаилу Сперанскому в Иркутске. Монумент изготовлен по проекту коллектива иркутских художников и скульпторов. 2016 год

Чиновные ритуалы

С годами эффективность работы Госсовета снижалась: к началу XX века средний возраст его членов превышал 60 лет. Около трети всех участников подолгу отсутствовали – люди находились в отпусках и на лечении. Еще треть составляли министры, занятые работой в соответствующих ведомствах. В итоге постоянную работу в учреждении вели не больше 30 человек, распределенных между разными департаментами и комиссиями. Рассмотрение вопросов затягивалось, особенно сложные случаи регулярно возвращались министерствам «на доработку». Общее собрание заседало два-три раза в месяц, успевая за год разобрать не более 300 дел. Правда, менее важные вопросы (на жаргоне учреждения «закончики») решались на уровне департаментов, чьи постановления шли на подпись председателю без лишних проволочек.

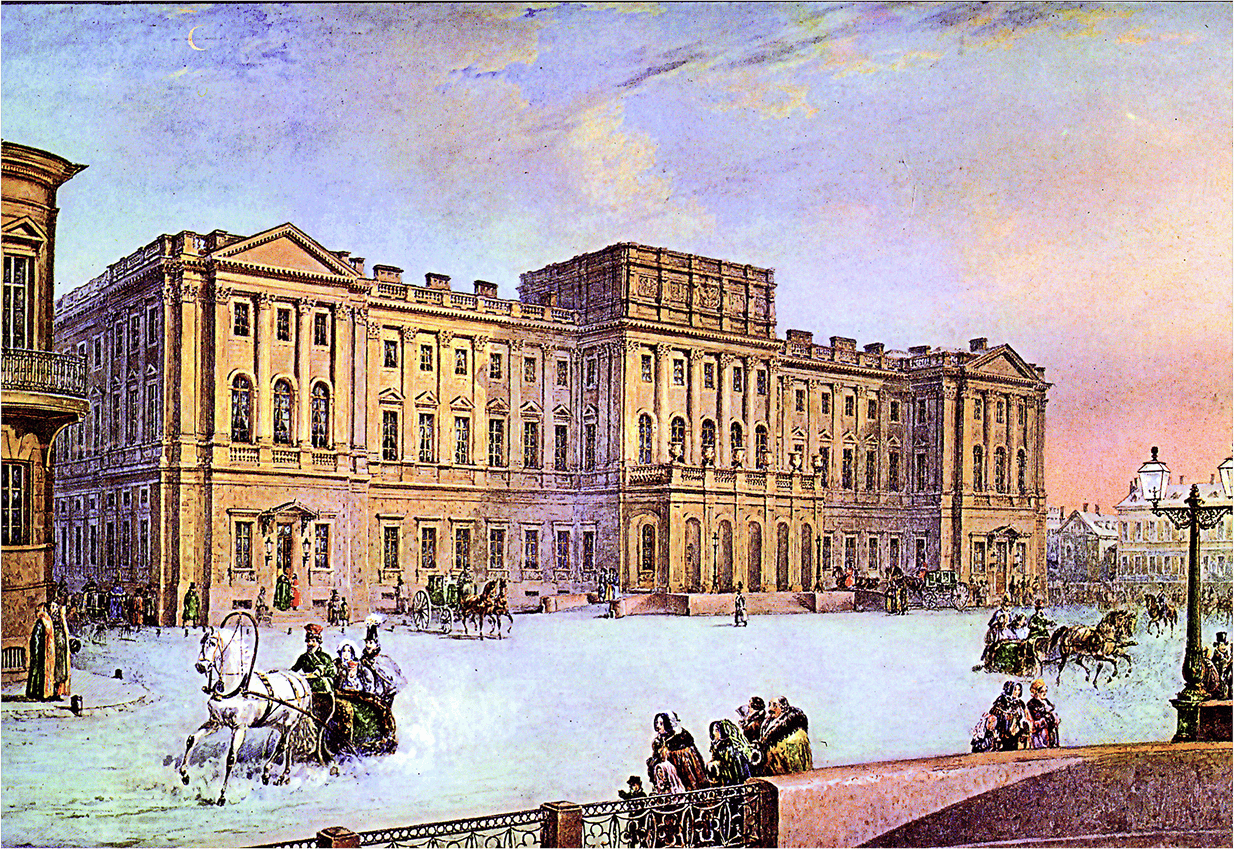

Первоначально Совет размещался в Зимнем дворце, затем – в соседнем здании Большого Эрмитажа, где было тесно и неуютно. В 1885 году учреждение переехало в Мариинский дворец, возведенный Николаем I для своей дочери Марии и ее супруга – герцога Максимилиана Лейхтенбергского. В этом просторном, пышно обставленном здании члены Совета смогли наладить работу, которая сопровождалась особыми ритуалами. Заседания общего собрания всегда проводились в круглом зале (Ротонде), окруженном колоннами. Член Совета Владимир Гурко вспоминал: «Зал этот, в особенности при вечернем освещении, носил печать не только торжественности, но даже некоторой таинственности. Тут, казалось, было место заседаний какой-либо масонской ложи». Обсуждения велись за массивным круглым столом, где могли сидеть лишь облаченные в мундиры члены Совета. Приглашенные для «объяснений» чиновники и эксперты размещались за отдельным столиком в центре – говорить они не могли, пока к ним не обратятся. Известен случай, когда Дмитрий Менделеев, вызванный как эксперт по вопросам мер и весов, не выдержал медлительности сановников и заговорил без разрешения, но был тут же остановлен с угрозой удаления из зала.

Заседания высшего законосовещательного органа начинались не раньше полудня. Традиционно его членам подавался завтрак, за которым участники обсуждали предстоящую повестку. Затем следовали выступления министров и руководителей департаментов, иногда занимавшие больше часа. Хотя ораторов никогда не прерывали, чрезмерно долгие или путаные доклады вызывали недовольство и раздражение, что могло стать причиной отвергнутых предложений. По результатам обсуждений составлялись подробные отчеты (мемории), которые подавались на высочайшее усмотрение – монарх выбирал, с каким решением Совета согласиться, а с каким нет. Часто вспыхивали споры между членами Совета и министрами – некоторые в итоге даже переставали ходить на заседания. Так, министр внутренних дел Николай Игнатьев однажды заявил: «Не ездил и не буду ездить… Скажу вам более – я не буду даже вносить представления в Государственный совет». Особо влиятельные сановники вроде Константина Победоносцева и Сергея Витте проводили многие решения, минуя официальную процедуру и добиваясь согласия императора напрямую.

Однако в Мариинском дворце, этом «святилище высшей бюрократии», даже самые жаркие споры проходили чинно, без повышения тона. Помимо Госсовета там размещались Кабинет министров (его долго возглавлял председатель Совета), Госканцелярия и другие ведомства. Видный юрист и политик Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, вспоминал: «В дни заседаний пленума (по понедельникам) царила какая-то взволнованная торжественность. Внушительные фигуры по большей части престарелых сановников в лентах и орденах – военные и придворные мундиры, – сдержанные разговоры – все создавало какую-то атмосферу недоступности, оторванности от низменной будничной жизни».

Вид Мариинского дворца. Худ. В.С. Садовников. 1840-е годы

На волне перемен

Покой Совета (как и всей России) был нарушен в 1905 году, когда вновь стал актуальным проект Сперанского – создание выборной Государственной думы. При тогдашних настроениях в обществе она неминуемо должна была стать радикальной, поэтому власть решила уравновесить ее более консервативным Государственным советом. Еще до Манифеста 17 октября был разработан план реформирования Совета, который, по словам министра юстиции Ивана Щегловитова, «не должен испытывать давление со стороны общественного мнения».

Указ «О переустройстве учреждения Государственного совета» от 23 апреля 1906 года увеличил число его членов до 196 человек. Половина из них по-прежнему назначалась, другая же половина избиралась от пяти курий – духовенства, дворянства, земства, торгово-промышленных кругов и научных организаций. Высокий имущественный ценз и сложная система выборов были призваны оградить Совет от «сомнительных лиц». Так и случилось: к чиновникам добавились помещики, юристы, ученые, но не было (в отличие от Думы) ни рабочих, ни крестьян. Впрочем, это пошло Госсовету на пользу: он (опять-таки в отличие от Думы) занялся не борьбой с правительством, а законотворчеством. В этой работе активно участвовали не только опытные императорские бюрократы, но и новоизбранные представители интеллигенции – юристы Анатолий Кони и Николай Таганцев, историк Максим Ковалевский, естествоиспытатель Владимир Вернадский.

Не все ветераны Совета выдерживали ускорившийся темп работы. Так, 72-летнего графа Дмитрия Сольского, ставшего его председателем в 1905 году, приходилось «не только сажать на председательское кресло, но и поднимать с него посторонними руками». Довольно скоро его место занял опытный чиновник Михаил Акимов, которого Кони называл «наш держиморда»: он жестко контролировал ход заседаний, обрывая ораторов. Однажды, прервав выступление Ковалевского, он заявил: «Я здесь поставлен волей моего государя, чтобы охранять свободу слова, но в границах, мною указанных!» Впрочем, против этого никто не возражал – новые члены Совета часто говорили не по делу. Тот же Ковалевский, по воспоминаниям современников, «всякую свою речь начинал или с Индии, или с древней истории какой-либо страны и стремился сослаться на свое личное знакомство с каким-либо иностранным министром».

В отличие (опять же) от Думы, на заседания Госсовета редко приходили зеваки и журналисты. Здесь не происходило громких скандалов, никто не перебивал выступающих. Согласие выражалось тихим одобрительным гулом, несогласие – уходом из зала в соседние «кулуары», где можно было выпить чаю или кофе. Некоторые даже дремали на заседаниях. Бывший морской министр Алексей Бирилев неизменно засыпал во время монотонных речей министра финансов Владимира Коковцова и потом жаловался коллегам: «Мне казалось, что я в гробу и что надо мной читает монашенка». Многие члены Совета гордились неумением ораторствовать, отличавшим их от «горлопанов» из Думы. Один из них, помещик Сергей Бехтеев, писал: «Мы тоже выборные, как и члены Государственной думы, но эти от случайных искусственных групп, а мы – от наиболее культурного государственного слоя».

Из-за расширения состава учреждения привычный зал Мариинского дворца долго переделывали, и до 1908 года члены Совета размещались в зале Дворянского собрания. Но старые привычки никуда не делись: участники по-прежнему долго отдыхали, прогуливали собрания и задерживали рассмотрение законов. Экс-министр просвещения Александр Шварц с иронией сочувствовал коллегам, вынужденным «во время слишком обильных… досугов или кататься по свету, или дни и ночи сидеть за вистом. Зеленая скука их просто гложет».

Настольная медаль «В память 100-летия Государственного совета. 1801–1901 гг.»

Игры в политику

Хотя правительство стремилось сохранить «беспартийность» Госсовета, политические страсти вскоре проникли в его стены. Сразу после обновления состава сформировались три группировки: правые, центристы и левые. Первая из них, возглавляемая бывшими министрами внутренних дел Петром Дурново и Александром Треповым, стремилась установить контроль над Советом, противопоставляя его «революционной» Думе. Они яростно боролись за сохранение самодержавия, выступая не только против революционеров, но и тех представителей власти, кого считали недостаточно верноподданными. Одной из их мишеней стал премьер-министр Петр Столыпин, отношения которого с Госсоветом дошли до состояния «холодной войны». Кульминацией конфликта стал 1911 год, когда Совет отказался поддержать инициативу премьера по введению земства в западных губерниях. Угрожая отставкой, Столыпин добился даже трехдневного роспуска высшего органа и утверждения закона напрямую императором. Этот эпизод привел к временному отъезду Трепова и Дурново за границу, а также последующему ослаблению правых.

Первоначально самой крупной была группа Центра, близкая по взглядам к октябристам. Однако, поскольку на выборах в Госсовет власти систематически подыгрывали правым, численность центристов с годами уменьшалась. Таяло и левое крыло ученых, сочувствующих кадетам. К 1914 году казалось, что желание власти исполнилось: правое большинство прочно контролирует как Госсовет, так и Думу, обеспечивая видимость политической стабильности. Все изменила Первая мировая война. Неудачи на передовой прибавили смелости оппозиции. Уже в 1915-м неожиданно выяснилось, что в Госсовете отсутствует провластное большинство: многие центристы и даже часть правых примкнули к думскому антиправительственному Прогрессивному блоку. Осенние выборы усилили позиции прогрессистов, а в состав Совета вошли такие видные сторонники реформ, как Александр Гучков, промышленник Павел Рябушинский, философ Евгений Трубецкой.

Спешно спасая ситуацию, власть включила в Совет несколько бескомпромиссно правых членов. В январе 1917-го был назначен и новый, столь же правый, председатель – Иван Щегловитов, по инициативе которого произошла замена еще 17 участников. Такая кадровая перетряска, самая крупная за время существования Совета, создала, по выражению барона Юлия фон Икскуля, «крепкое "зубровое большинство", с храброй бестактностью идущее на конфликт с Государственной думой». Но эти политические игры уже не могли изменить ситуацию – в феврале в России вспыхнула революция. Накануне отречения Николай II издал указ о «перерыве в занятиях» законодательных палат. Временное правительство отправило членов Совета в отставку, а опустевший Мариинский дворец отдало Предпарламенту Российской республики. В декабре 1917-го, уже при большевистской власти, давно бездействующий институт был упразднен официально.

Возрожденный Госсовет

На исходе советской эпохи предпринимались попытки возродить органы с аналогичным названием, но они просуществовали считаные месяцы и распались вместе с СССР. Полноценным институтом власти Государственный Совет стал лишь в 2000 году.

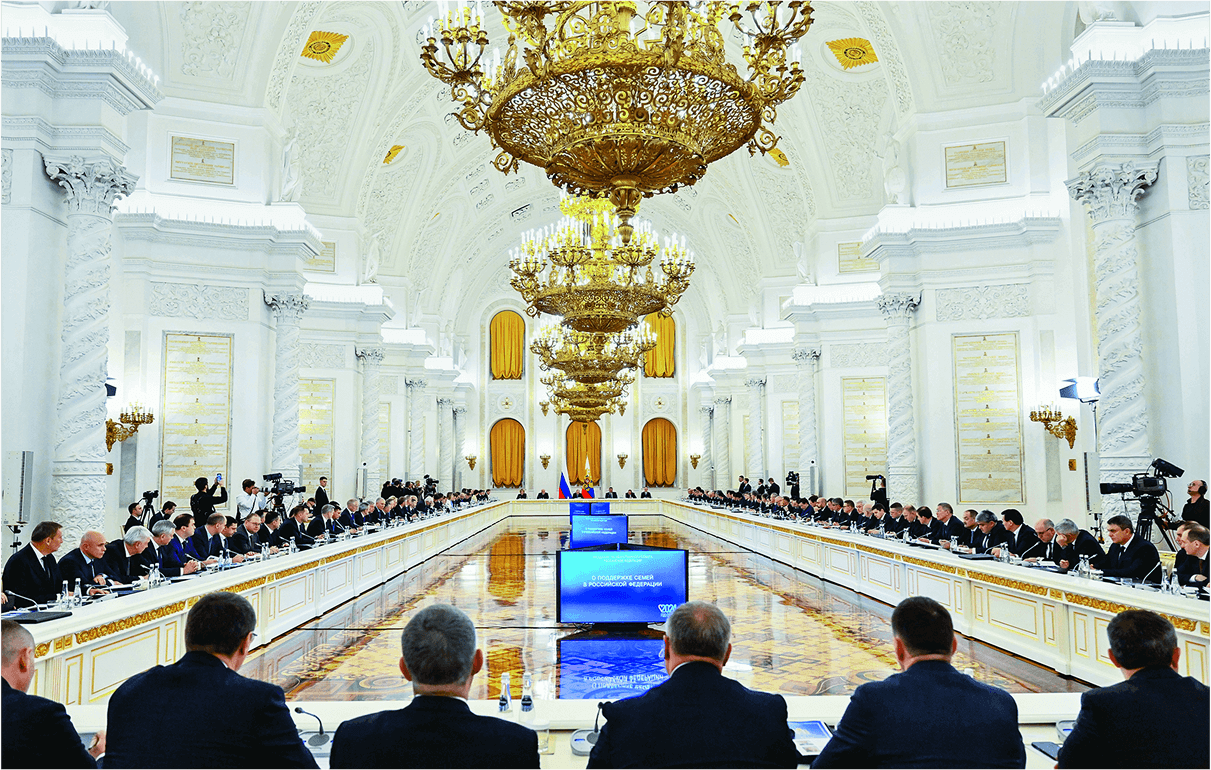

Согласно указу Владимира Путина, Госсовет был создан «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Первоначально в его состав входили исключительно высшие должностные лица субъектов РФ, однако позднее состав был расширен. Государственный совет возглавляет президент России. Этот орган играет важную роль в формировании стратегического курса страны: определяет основные направления как внутренней и внешней политики, так и социально-экономического развития, включая региональные и муниципальные аспекты. Кроме того, Госсовет обеспечивает координацию между разными уровнями власти – от федерального до местного, способствуя их согласованному взаимодействию.

Если Госсовет признает необходимость изменить действующий закон или принять новый, соответствующий законопроект вносится на обсуждение в Госдуму. Также государственный орган уполномочен направлять рекомендации о разработке документов стратегического планирования в правительство РФ, региональные органы власти либо органы муниципального управления.

Заседание Госсовета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Кремль, 20 декабря 2024 года

Госсоветы Горбачева и Ельцина

На протяжении почти всего советского периода органа с таким названием не существовало – его функции выполняли Верховный Совет СССР и его Президиум. Ситуация изменилась в последние месяцы существования Советского Союза, когда в начале сентября 1991 года был учрежден Госсовет СССР. В его состав вошли президент СССР Михаил Горбачев и высшие руководители 10 оставшихся на тот момент союзных республик. На первом заседании, состоявшемся 6 сентября, было вынесено три вопроса: признание независимости Прибалтики, военная реформа и реорганизация финансовой системы.

Обсуждение прибалтийского вопроса заняло не более получаса. Политически выход этих республик из состава СССР был давно предопределен, и Госсовет единогласно одобрил данное решение, хотя формально не имел на это конституционных полномочий.

Два других вопроса остались на уровне общих деклараций. Так, члены Госсовета провозгласили создание экономического союза на основе признания полной независимости всех входящих в него республик. Кроме того, было принято решение учредить при Госсовете два новых органа – комитет по военной реформе и межреспубликанский комитет по оборонным вопросам. Однако этим планам не суждено было реализоваться: уже в декабре Госсовет СССР прекратил свое существование вместе с Советским Союзом.

Наиболее драматичным на заседании Совета было выступление руководителя комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Ивана Силаева, выполнявшего функции главы союзного правительства. Он заявил, что «мы находимся на грани всесоюзного банкротства, как внутри, так и с некоторыми подразделениями за рубежом. Исходя из этой ситуации, нам немедленно нужен миллиард долларов, которого сейчас у нас нет».

Стремясь выстроить независимую от союзного центра вертикаль власти, первый президент России Борис Ельцин попытался создать собственный Госсовет. 19 июля 1991 года своим указом он учредил орган, в который вошли все высшие чиновники новой России. Для координации их работы был введен пост государственного секретаря РСФСР, который занял Геннадий Бурбулис. Ходили слухи, что он всерьез рассчитывал стать вице-президентом страны. Однако Ельцин, не разделяя этих амбиций, компенсировал соратнику аппаратный проигрыш вновь созданной должностью госсекретаря. Но идея не прижилась: уже в ноябре 1991-го Госсовет при президенте РСФСР был распущен, и Бурбулису пришлось еще целый год занимать высокий пост без особых властных полномочий.

Президент РСФСР Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев на заседании Госсовета СССР. Кремль, 11 октября 1991 года

Что почитать?

Юртаева Е.А. Государственный совет в России (1906–1917 гг.). М., 2011

Соловьев К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

.png)