События сентября

№129 сентябрь 2025

250 лет назад

«Россию поднял на дыбы»

Началась отливка Медного всадника – первого в России памятника

Решение установить монумент основателю города и первому русскому императору в центре Петербурга Екатерина II приняла в 1766-м. Спустя четыре года французский скульптор Этьен Фальконе представил императрице гипсовую модель памятника – вдохновенный образ всадника, облаченного в римскую тогу. Сначала из Франции пригласили известного литейщика Бенуа Эрсмана, но он не сработался с Фальконе. Тогда за дело взялся пушечных дел мастер Емельян Хайлов, не имевший опыта работы над скульптурами. Ему вверили «смотрение за плавильной печью». Хайлов подобрал состав сплава меди, олова и свинца, сделал пробы. 4 (15) сентября 1775 года началась отливка памятника. В декабре Хайлов совершил настоящий подвиг. Когда раскаленный металл заполнял форму, произошло возгорание. Жидкая масса стала растекаться по полу. Мастер, рискуя жизнью, окунул в воду армяк, обмазал его глиной и прикрыл им трещину, как заплаткой. Так памятник был спасен.

Но перед скульпторами и литейщиками стояла еще одна сложнейшая техническая задача: десятитонная фигура, по задумке, должна была держаться всего на двух опорах – стальных конструкциях, скрытых в задних ногах коня. Фальконе нашел изящное решение: ввел в композицию змею, которую императорский конь топчет копытом. Рептилия стала третьей точкой опоры, не нарушив динамики монумента. Однако в 1778 году Фальконе покинул Россию, так и не увидев памятник установленным. Доработками и монтажом руководили архитектор Юрий Фельтен, скульптор Федор Гордеев и литейщик Василий Екимов.

Медный всадник, установленный на Сенатской площади в августе 1782 года, стал первым в России городским скульптурным памятником. Фигура Петра Великого, который, по словам Александра Пушкина, «Россию поднял на дыбы», до сих пор остается одним из главных символов города на Неве.

235 лет назад

«Перцу туркам задали»

Эскадра Федора Ушакова разгромила османский флот у мыса Тендра

Русско-турецкая война 1787–1791 годов стала звездным часом Черноморского флота, несмотря на превосходство османских кораблей в численности и артиллерийской мощи. Благодаря отличной выучке матросов и искусству таких флотоводцев, как Федор Ушаков, к лету 1790 года российский флот уже одержал две победы на Черном море – при Фидониси и Керчи.

В августе 1790-го эскадра Ушакова вновь вышла в море. Турецкий командующий Гусейн-паша мечтал о реванше. Его основные силы – 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и более 20 других судов – располагались вдоль берега от Гаджибея (ныне город Одесса) до мыса Тендра. У Ушакова было лишь 10 линейных кораблей, 6 фрегатов и 21 вспомогательное судно. По количеству пушек турецкая эскадра превосходила почти в два раза, но, несмотря на это, русский адмирал избрал наступательную тактику.

Утром 28 августа (8 сентября) Ушаков неожиданно для турок вывел из линии три фрегата, создав оперативный резерв, который сковывал действия османов. Его флагман «Рождество Христово» вступил в бой сразу с тремя вражескими кораблями и одолел их в перестрелке. На глазах Гусейна в щепки разлетелась корма его собственного судна. Турки беспорядочно отступали. Два корабля противника сдались в плен, однако «Мансурие», оказавшись в кольце, не капитулировал. Там завязался абордажный бой, в финале которого турецкий корабль взлетел на воздух вместе с казной эскадры. Итоги двухдневного сражения поразительны: при минимальных потерях (21 человек погиб, несколько десятков раненых) и сохраненном в целости флоте русские моряки уничтожили примерно 10 турецких судов, а среди погибших османов насчитывалось около 2 тыс. человек.

«Наши благодаря Богу такого перцу туркам задали, что любо. Спасибо Федору Федоровичу!» – восклицал князь Григорий Потемкин, первым когда-то заметивший таланты Ушакова. И неудивительно, ведь после Тендры османский флот больше не мог контролировать путь из Черного моря в Дунай, что облегчило русской армии последующий штурм крепости Измаил.

Сражение у мыса Тендра 28–29 августа 1790 года. Худ. А.А. Блинков. 1955 год

110 лет назад

Во главе армии

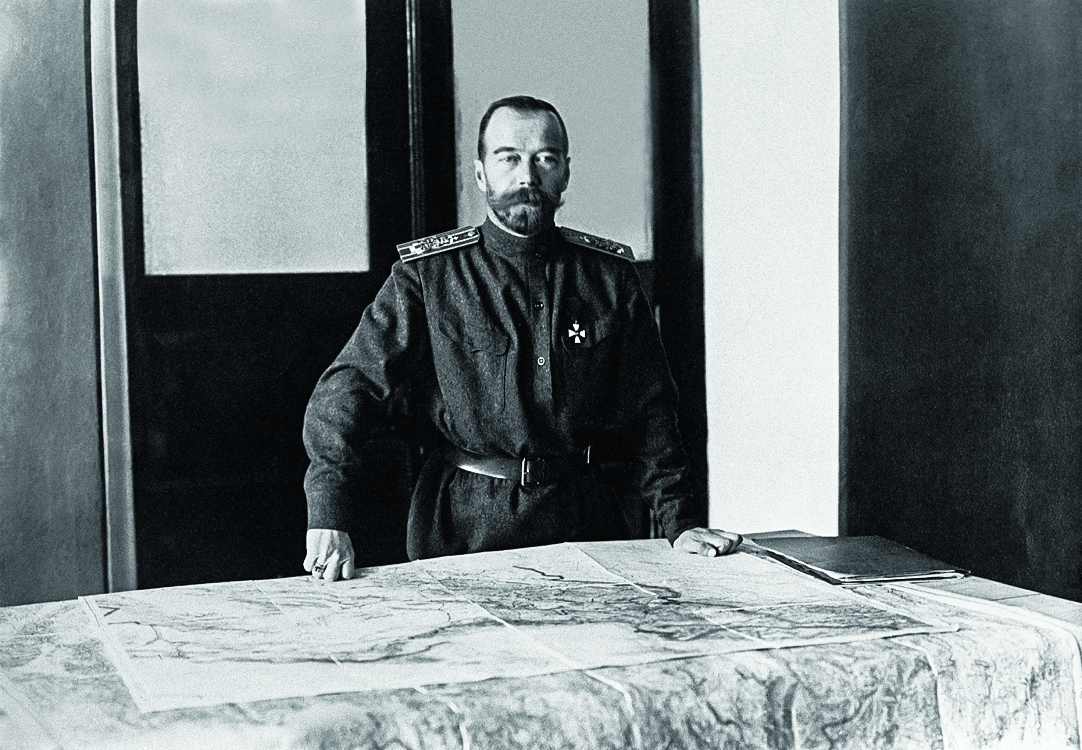

Император Николай II стал Верховным главнокомандующим

Решению самодержца возглавить армию предшествовали крупные военные неудачи. Первая из них произошла 19 апреля (2 мая) 1915 года, когда после долгой артиллерийской подготовки, разрушившей оборонительные позиции Юго-Западного фронта в Галиции в районе Горлице, 11-я германская армия генерала Августа фон Макензена прорвала фронт. Горлицкий прорыв положил начало Великому отступлению русской императорской армии. Генерал Антон Деникин вспоминал: «Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть». К концу лета были оставлены Галиция, Польша и Литва.

В такой ситуации 23 августа (5 сентября) 1915 года Николай II принял решение отстранить великого князя Николая Николаевича Младшего и лично занять пост главковерха, назначив начальником штаба генерала Михаила Алексеева. Этот шаг соответствовал практике других европейских монархов: к тому моменту кайзер Вильгельм II, английский король Георг V, Альберт I Бельгийский, Петр I Сербский, король Италии Виктор Эммануил уже возглавляли вооруженные силы своих государств.

Решение императора вызвало споры в обществе, а также негативную реакцию многих министров и депутатов Госдумы. Но в войсках появилась надежда на улучшение снабжения армии и изменение хода военных действий. Положение на фронтах действительно начало медленно выправляться, но, уделяя внимание армии, Николай II терял контроль над внутриполитической ситуацией. Это стало важным фактором революционных потрясений в феврале 1917 года.

Российский император Николай II в Ставке Верховного главнокомандующего. Могилев, 1915 год

100 лет назад

Ошибка резидента

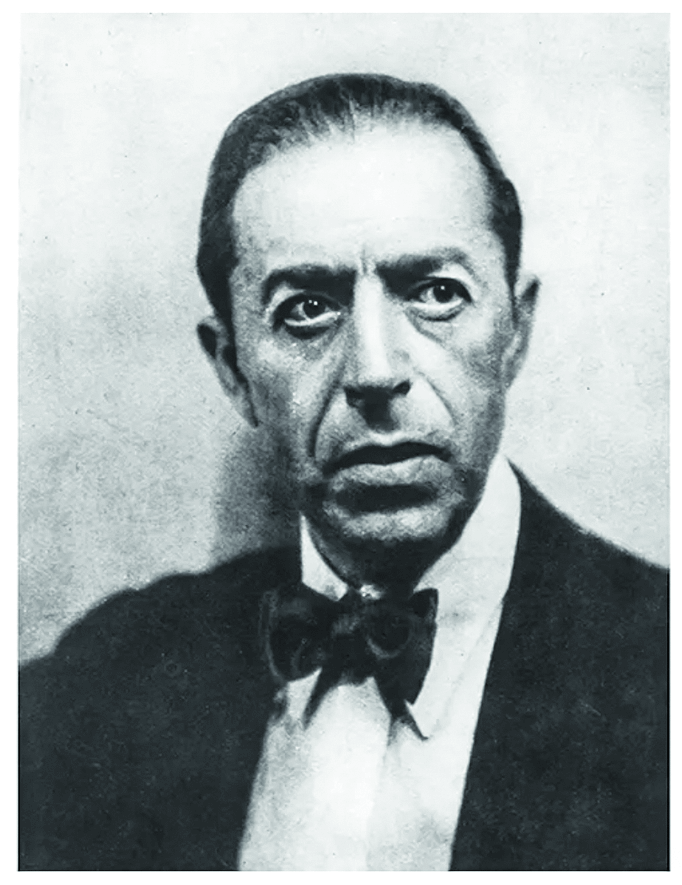

Советские контрразведчики арестовали английского шпиона Сиднея Рейли

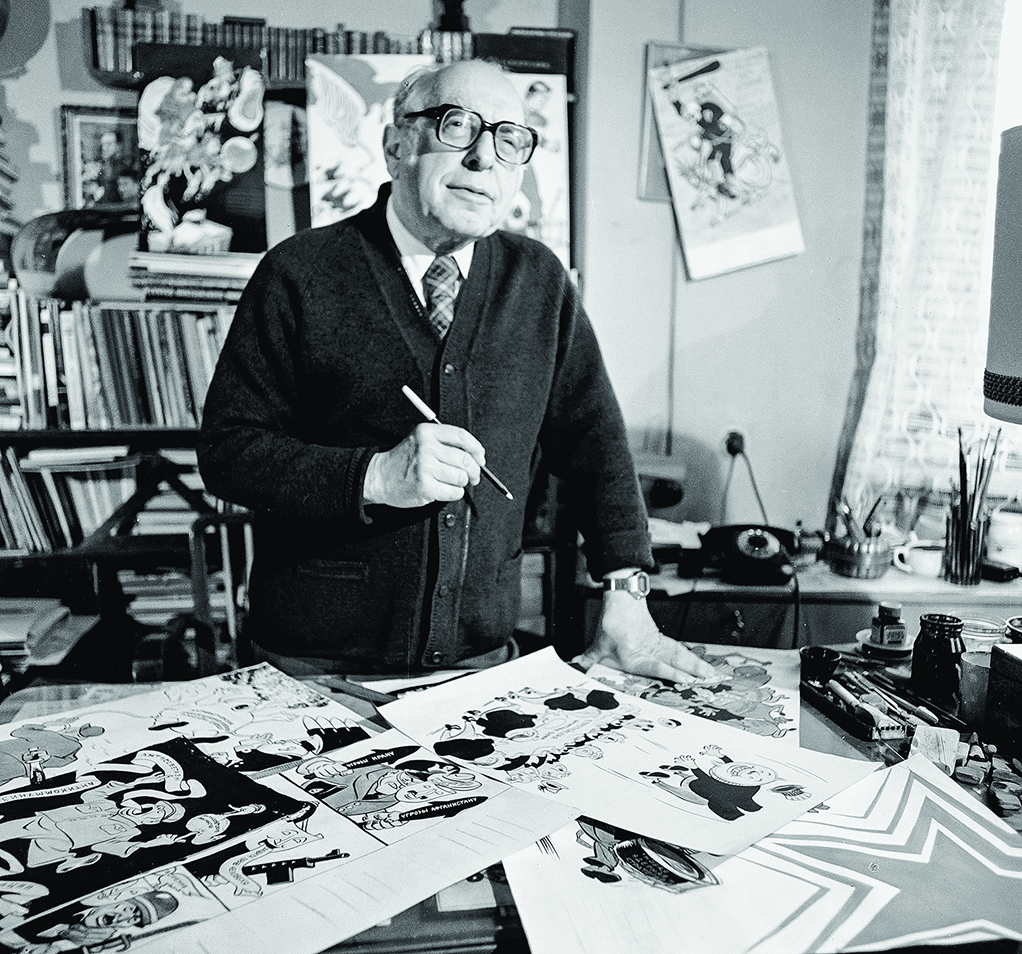

Он был одним из самых отчаянных авантюристов бурного начала ХХ века. Как и положено разведчику, Сидней Рейли тщательно создавал собственную легенду – даже сегодня точно не известно, где и когда он родился. Большинство версий сходятся на том, что Сидней (Семен) появился на свет в Одессе в семье маклера Марка Розенблюма. Юношей он эмигрировал из Российской империи в Англию, женился и приобрел фамилию Рейли, а в начале ХХ века приехал в Петербург как сотрудник британского посольства. Занимался промышленным шпионажем на бакинских нефтяных промыслах, а в 1904 году добыл сведения о российских укреплениях в Порт-Артуре, которые затем продал японцам. Его увлечение живописью, как и интерес к авиации, помогало заводить полезные связи в столице.

Во время Первой мировой Рейли сколотил состояние, выступая посредником при продаже оружия из США в Россию. Большевиков он считал «силами антихриста» и с осени 1917 года пытался совершить переворот, видя себя в роли «российского Наполеона». В начале 1918-го помог бежать из России Александру Керенскому. В сентябре того же года в Москве Рейли заочно приговорили к смертной казни за попытку организовать покушение на Владимира Ленина.

Несколько лет он оставался неуловимым для чекистов. Ловушкой для шпиона стала Монархическая организация Центральной России (МОЦР), которую создали и контролировали советские контрразведчики. По приглашению членов МОЦР Рейли, перейдя финскую границу, оказался в СССР. Через несколько дней, 29 сентября 1925 года, его арестовали в Москве. На финской границе чекисты инсценировали гибель разведчика, в которую поверили в Британии. Оказавшись в безвыходном положении, на допросах Рейли не сразу, но дал откровенные показания о своей секретной службе. Это не помогло резиденту сохранить жизнь: в ноябре того же года Сиднея Рейли расстреляли.

В Британии он стал культовой фигурой, героем книг и кинофильмов. «Короля шпионов» считают одним из прототипов Джеймса Бонда. Не забывали о нем и в СССР: в разное время образ Рейли на экране воплощали Всеволод Якут, Александр Ширвиндт, Сергей Юрский.

Сидней Рейли. Англия, 1924 год

90 лет назад

Звезды для полководцев

Учреждено воинское звание маршала Советского Союза

Вскоре после октября 1917 года в Советской России были отменены воинские звания. Позже в Красной армии ввели систему должностей – от красноармейца до комфронта и комокруга. Однако к середине 1930-х стало ясно: усиливающейся армии, которая готовилась к войне, необходима строгая иерархия. Требовалось поднять престиж службы и мотивировать командный состав, в том числе особыми знаками отличия.

22 сентября 1935 года по инициативе Иосифа Сталина Всесоюзный центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление «О введении персональных военных званий начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной армии». Этот документ гласил: «Установить звание "Маршал Советского Союза", персонально присваиваемое правительством Союза ССР выдающимся и особо отличившимся лицам высшего командного состава». Впервые маршальские звания присвоили в ноябре того же года пяти крупнейшим военачальникам: наркому обороны Климу Ворошилову, его заместителю Михаилу Тухачевскому, начальнику Генерального штаба Красной армии Александру Егорову, командующему Дальневосточной армией Василию Блюхеру, инспектору кавалерии Красной армии Семену Буденному. Впрочем, трое из них – Тухачевский, Егоров и Блюхер – в 1937–1939 годах попали под каток репрессий.

В 1940-м у высшего воинского звания появился отличительный знак – платиновая звезда с бриллиантами, которую носили на шее. Девять полководцев, начиная с Георгия Жукова и включая Верховного главнокомандующего Сталина, получили маршальские погоны в годы Великой Отечественной. Последним маршалом Советского Союза стал Дмитрий Язов, удостоенный этого звания в апреле 1990-го.

После распада СССР было введено воинское звание маршала Российской Федерации, но присваивалось оно лишь однажды – в ноябре 1997-го Игорю Сергееву, министру обороны России с 1997 по 2001 год.

Первые пять маршалов Советского Союза (слева направо): М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров (сидят), С.М. Буденный и В.К. Блюхер (стоят). 11 ноября 1935 года

Первые пять маршалов Советского Союза (слева направо): М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров (сидят), С.М. Буденный и В.К. Блюхер (стоят). 11 ноября 1935 года

80 лет назад

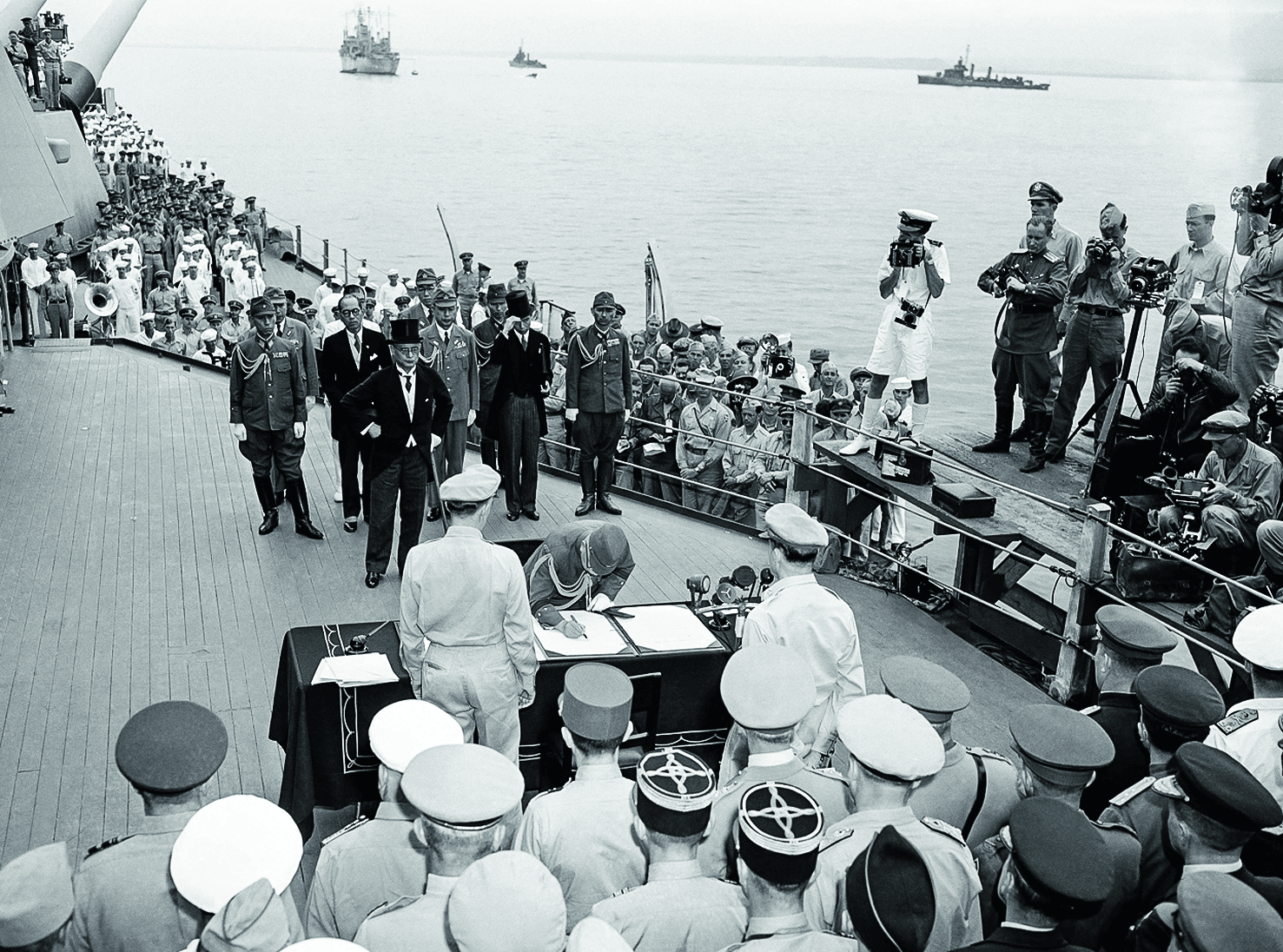

Акт о капитуляции

Вторая мировая война завершилась крахом японских милитаристов

Через три месяца после разгрома нацистской Германии, 8 августа 1945 года, СССР объявил войну Японии, выполняя Ялтинские договоренности. Главной причиной поражения Страны восходящего солнца стали не американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а успешный блицкриг Красной армии в Маньчжурии.

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание Акта о капитуляции Японии. Около 9 утра первыми свои подписи поставили представители побежденной стороны – министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник Генерального штаба Императорской армии генерал Умэдзу Ёсидзиро, впоследствии осужденные как военные преступники. Затем документ подписали представители стран-победительниц: Верховный главнокомандующий союзных держав генерал армии Дуглас Макартур, адмирал Честер Нимиц (США), генерал-лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания), генерал Су Юнчан (Китайская Республика), генерал Томас Блэми (Австралия), генерал Лоренц Косгрейв (Канада), генерал Жак Филипп Леклерк (Франция), лейтенант-адмирал Конрад Хелфрих (Нидерланды), вице-маршал авиации Леонард Изитт (Новая Зеландия).

3 сентября в «Правде» вышло «Обращение к народу» Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, в котором победа над «самураями» трактовалась в том числе как возмездие за Русско-японскую войну 1904–1905 годов: «Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала Акт безоговорочной капитуляции».

30 сентября 1945 года была учреждена медаль «За Победу над Японией», которой наградили свыше 1,8 млн человек. 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон Российской Федерации № 80-ФЗ, по которому 3 сентября стал днем воинской славы – «Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Начальник Генерального штаба генерал Умэдзу Ёсидзиро подписывает Акт о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури». Токийский залив, 2 сентября 1945 года

.png)