Мамаево побоище

№129 сентябрь 2025

Битва на Куликовом поле стала кульминацией шестилетней войны великого князя Дмитрия Ивановича с правителем Орды Мамаем. Этот конфликт имел давние истоки

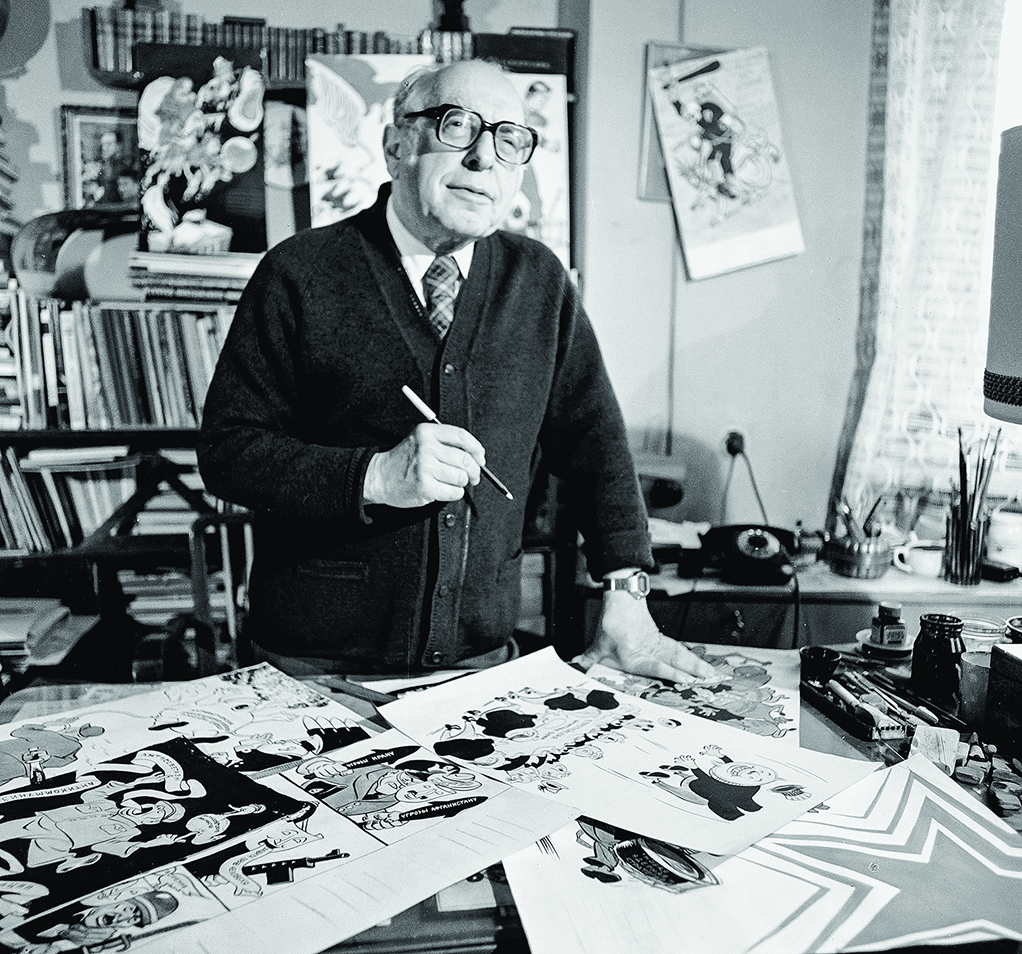

Антон Горский, доктор исторических наук

С конца 1350-х годов в Орде началась междоусобица – «замятня», как ее называли на Руси. Появилось несколько претендентов на престол. На этой волне и выдвинулся Мамай. Он имел титул эмира (бека), который современники воспринимали как соответствовавший русскому титулу «князь»: русские источники, собственно, и именуют Мамая «князем ордынским». В силу этого обстоятельства Мамай не имел возможности стать ханом (по-русски – «царем»), поскольку ханское достоинство передавалось только потомкам Чингисхана. Поэтому правил он от лица марионеточных ханов, которых временами смещал и назначал по своему усмотрению. К середине 1360-х годов Мамай сумел взять под контроль западную часть Орды – территорию к западу от Волги. В восточной же, заволжской, части продолжалась борьба, и ханы здесь постоянно менялись.

Битва на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Худ. В.М. Васнецов. 1915 год

Борьба за великое княжение

Главной политической целью Дмитрия Ивановича было закрепление великого княжения владимирского (считавшегося «великим княжением всея Руси») за собой и своим потомством, что противоречило ордынской практике назначать великими князьями правителей разных княжеств Северо-Восточной Руси. Зимой 1364–1365 годов суздальский князь Дмитрий Константинович, в 1360–1362 годах занимавший великокняжеский стол во Владимире, отказался в пользу московского князя от ярлыка на великое княжение, привезенного ему от одного из претендентов на власть в Орде, в обмен на поддержку в борьбе с братом Борисом за Нижний Новгород. Последующая попытка Москвы подчинить себе тверского князя Михаила Александровича привела к столкновению с Великим княжеством Литовским, чей правитель Ольгерд был женат на сестре Михаила. В итоге литовские войска дважды – в 1368 и 1370 годах – доходили до стен Москвы.

В 1370-м Мамай посадил на престол нового марионеточного хана – Мухаммед-Бюлека. Воспользовавшись этим, Михаил Тверской отправился в Орду с жалобой на московского князя. Результатом стала выдача Михаилу ярлыка на великое княжение. Дмитрий Иванович отказался признать ярлык, летом 1371 года сам поехал к Мамаю и ценой богатых даров добился возвращения ему великокняжеского титула. Михаил вновь прибег к помощи Литвы и летом 1372-го вместе с Ольгердом двинулся на Москву. Противоборствующие силы сошлись на Оке у Любутска, где было заключено мирное соглашение. Согласно его тексту, великий князь литовский признавал великое княжение «отчиной» Дмитрия Ивановича. Полтора года спустя, зимой 1373–1374 годов, Михаил Тверской вынужден был отказаться от претензий на великое княжение.

Причины «розмирия»

Однако в 1374-м «князю великому Дмитрию Московскому бышеть розмирие съ татары и съ Мамаемъ». Воспользовавшись этим, Михаил Тверской отправил в Орду своих послов, и в июле 1375 года ему снова привезли от Мамая ярлык на великое княжение. В ответ Дмитрий Иванович двинул на Тверь соединенное войско признававших его власть князей (в него вошли все князья Северо-Восточной Руси, некоторые князья из Смоленской и Черниговской земель, а также новгородцы). Михаил вынужден был капитулировать. Согласно заключенному тогда московско-тверскому договору, он признал великое княжение «отчиной» Дмитрия, а себя – его «молодшим братом», то есть вассалом.

Вплоть до Куликовской битвы Дмитрий Иванович и Мамай находились в состоянии войны. Ярлык, выданный в 1375 году Михаилу Тверскому, отменен не был, и, если бы Мамай одержал в 1380-м победу, он, скорее всего, осуществил бы свое решение пятилетней давности. Именно нежелание Мамая отказаться от традиционной практики правителей Орды менять великих князей по своему усмотрению стало главной причиной конфликта.

В силу «нецарского» статуса Мамая противоборство с ним не разрушало ставшее традиционным представление о законности власти хана Орды – «царя» (пусть и «беззаконного», то есть нехристианского) – над Русью. Ситуацию, при которой реальная власть в Орде находилась в руках не хана, а временщика, на Руси расценивали как нарушение нормы. «Царь ихъ не владеяше ничимъ же, но всяко старейшинство держаше Мамай»; «Некоему убо у них худу цесарюющу, но все деющу у них князю Мамаю», – писали о положении в Орде русские летописцы того времени. Ханов, от лица которых правил Мамай, они пренебрежительно называли «Мамаевыми царями». Соответственно, и борьба с Мамаем рассматривалась как выступление против незаконного правителя. Раз Мамай всего лишь «князь», пусть первый среди ордынских князей («беклербек»), то он равен по статусу Дмитрию Ивановичу – первому среди русских князей, «великому князю всея Руси»; следовательно, ему можно не подчиняться, с ним можно воевать.

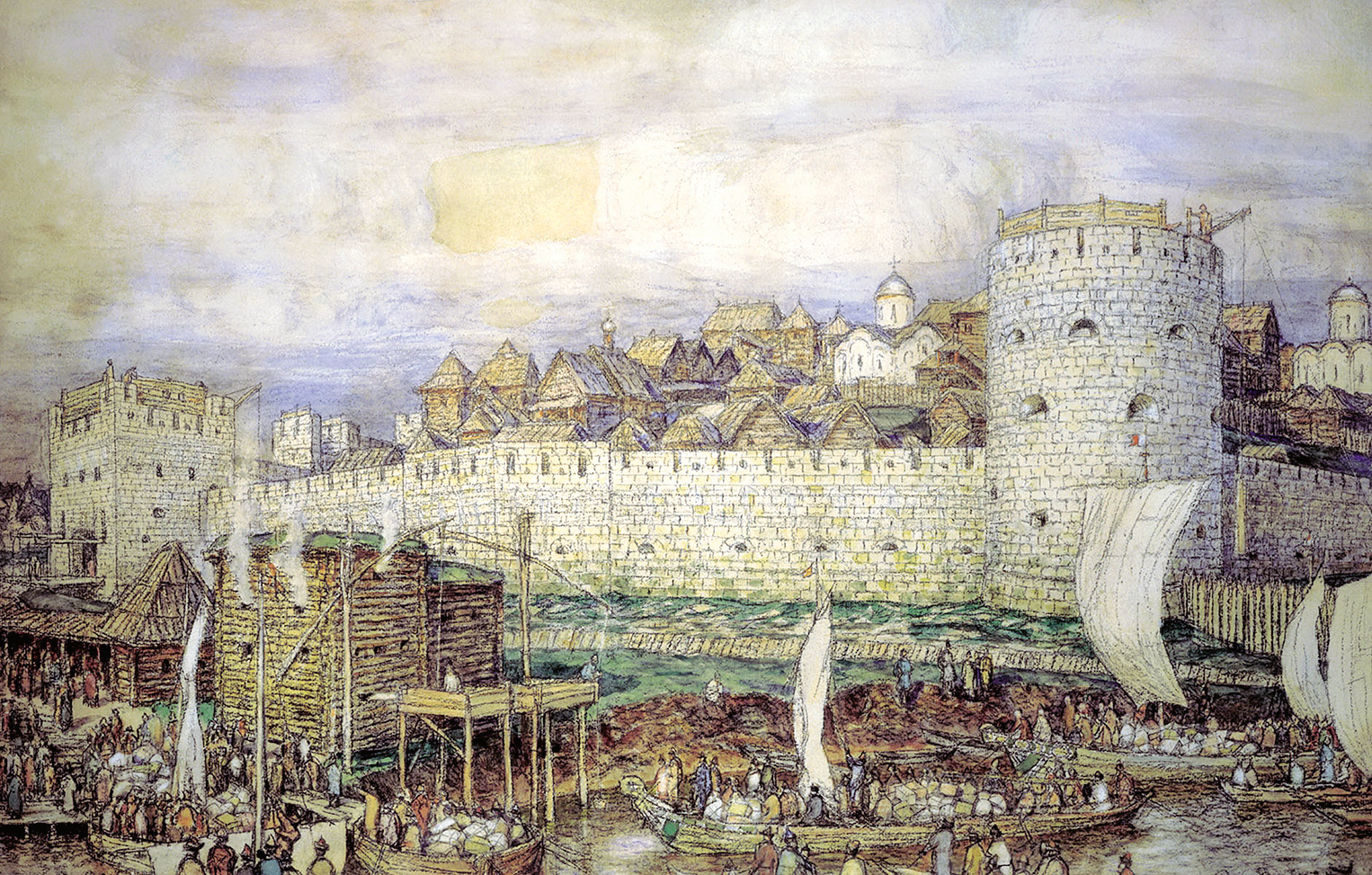

Московский Кремль при Дмитрии Донском. Худ. А.М. Васнецов. 1922 год

Между Доном и Непрядвой

К 1380 году Мамай, не надеясь после поражения его войск на Воже в августе 1378-го только на собственные силы, заключил союз с великим князем литовским Ягайло Ольгердовичем. Тот отправился с войсками на соединение с Мамаем. Кроме того, Мамай заставил признать свою власть рязанского князя Олега Ивановича. Войска Олега, впрочем, так и не присоединились к Мамаевым, более того, рязанский князь послал Дмитрию весть о выступлении Орды.

Узнав о выступлении Мамая, Дмитрий Иванович сумел собрать крупные силы. Помимо войск собственно княжеств Московского и великого Владимирского под его началом собрались силы многих других княжеств (Ярославского, Белозерского, Ростовского, Стародубского, Моложского, Кашинского, Вяземского, Тарусского, Новосильского). В Москву явились и литовские контингенты под командованием перешедших на службу к Дмитрию братьев Ягайло – Андрея и Дмитрия Ольгердовичей.

В середине августа русские войска выступили из Москвы к Коломне. Сюда прибыли послы от Мамая. Они привезли требование платить дань в тех размерах, что были при хане Джанибеке (в 1340–1350-е годы). Дмитрий же соглашался на меньшие выплаты, согласованные им самим с Мамаем в 1371-м (и прекращенные в 1374-м). Договориться сторонам не удалось.

В конце августа великий князь с войском двинулся за Оку и пришел к верховьям Дона, где уже располагались владения Орды. Здесь разведка доставила сведения, что Мамай стоит за Доном, поджидая литовцев Ягайло. Тогда, чтобы не допустить соединения сил своих противников, Дмитрий принял решение перейти с левого берега Дона на правый, чтобы немедленно дать бой.

Место битвы – Куликово поле – располагалось между Доном и его правым притоком Непрядвой. Русские войска были построены в пять полков. Впереди располагался сторожевой полк, за ним «великий», на его флангах полки правой и левой руки. В дубраве был скрыт засадный полк во главе с Владимиром Андреевичем Серпуховским, двоюродным братом Дмитрия Ивановича, и воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским.

Если бы войска Ягайло соединились с ордынскими, соотношение сил серьезно изменилось бы не в пользу Москвы. Чтобы не допустить этого, великий князь (первым из русских правителей за многие годы) двинулся на ордынские земли, перешел Дон, спровоцировав Мамая на атаку. Тот, казалось бы, мог не нападать, а подождать Ягайло. Но, будучи не ханом, а всего лишь беклербеком, Мамай не мог показать, что боится зависимого от Орды правителя («улусника» по тогдашней терминологии), ведь верность подчиненных ему эмиров (других «князей ордынских») была зыбка в условиях, когда в Орде не прекращалась междоусобная борьба. В результате Мамай не вынес дерзости противника, вступившего на подконтрольную ему территорию, и напал.

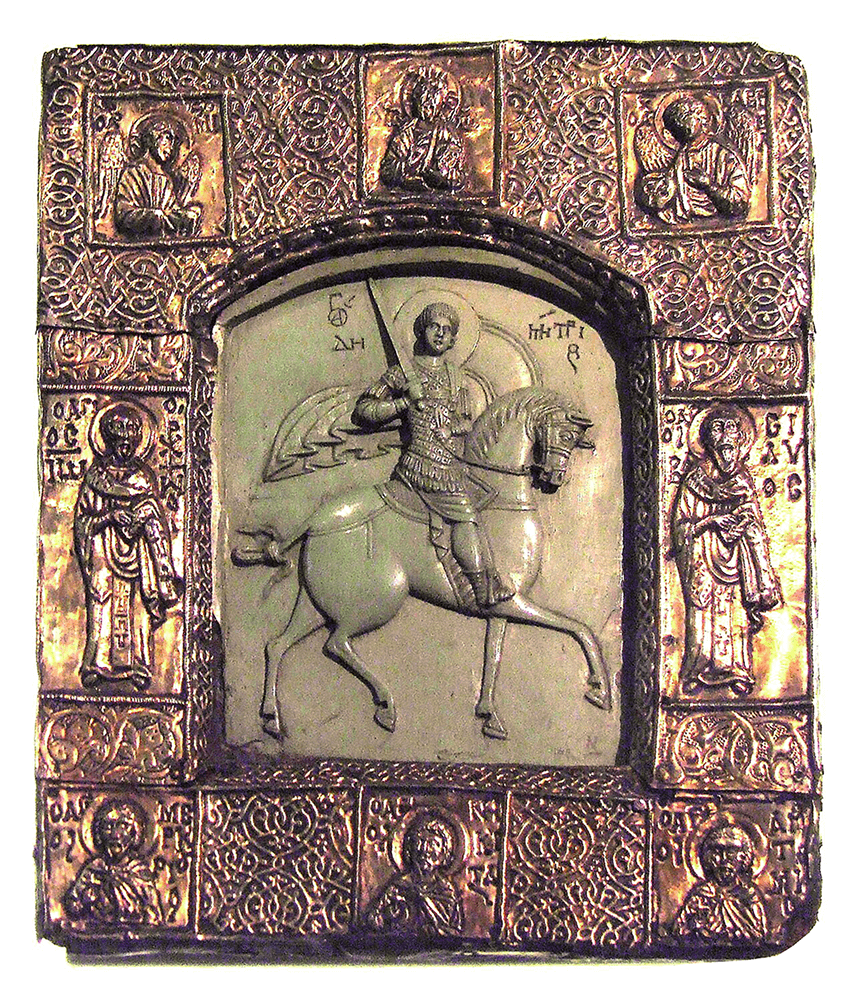

Великомученик Димитрий Солунский – небесный патрон Дмитрия Донского. Икона. Конец XIII – начало XIV века

Великий князь Дмитрий Иванович – первым из русских правителей за многие годы – двинулся на ордынские земли, перешел Дон, спровоцировав Мамая на атаку

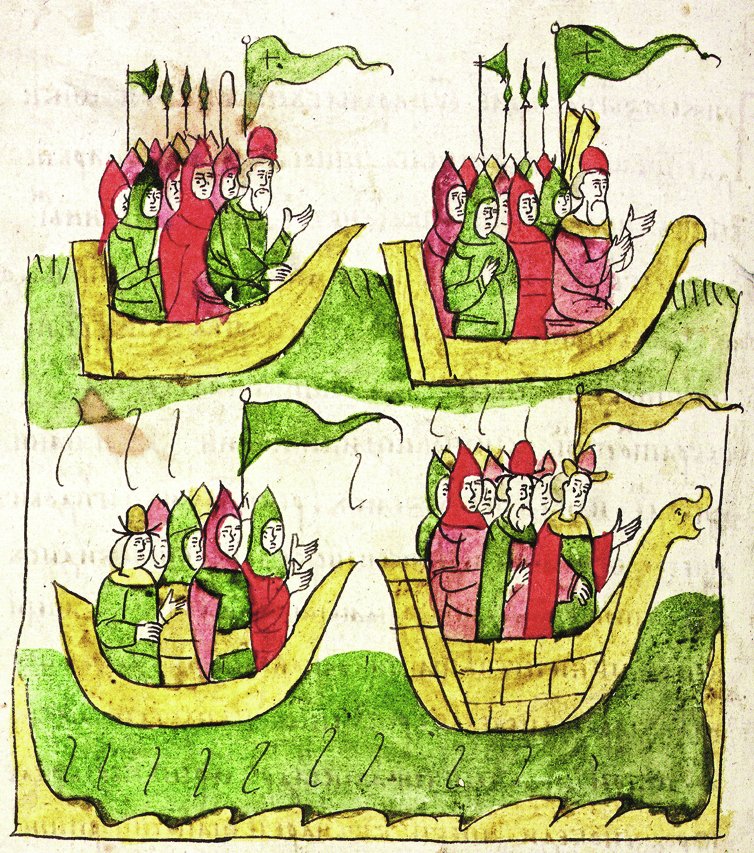

Русское войско переправляется через Дон. Миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище». XVII век

Непростая победа

В одиннадцатом часу утра 8 сентября конница Мамая атаковала сторожевой полк, в котором сражался и сам великий князь. Под натиском он отошел к главным силам. В течение двух часов противник пытался сломить их, и в момент, когда чаша весов стала клониться в сторону ордынских войск, засадный полк ударил во фланг наступавших. Это решило исход битвы: основные силы бросились в контрнаступление и в половине второго часа дня ордынцы обратились в бегство. Их преследовали до реки Красивой Мечи – правого притока Дона к югу от Непрядвы.

Победа была полной, но стоила победителям огромных потерь. Мамай, бежав с поля боя, попытался собрать оставшихся воинов для нового похода на Русь. Но ему пришлось выступить против хана Тохтамыша, завладевшего в начале 1380 года восточной, заволжской, частью Орды. Битвы не произошло: эмиры Мамая не стали поддерживать потерпевшего поражение правителя, перешли на сторону легитимного хана, беклербек бежал в Крым и был там вскоре убит.

Таким образом, Дмитрий (позднее получивший за свою победу прозвище Донской) не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями. Но другим, невольным результатом Куликовской победы стало восстановление единства Орды под главенством Тохтамыша. В Москве признали его верховенство. Тем не менее Дмитрий не спешил возобновлять выплату дани; следствием этого и явился поход Тохтамыша летом 1382-го, приведший к взятию и разорению Москвы.

Факт разорения ханом столицы, однако, не должен заслонять общую картину результатов конфликта 1382 года. Тохтамыш не разгромил Дмитрия, покинувшего столицу при приближении ордынского войска, в открытом бою, не продиктовал ему условий из взятой в конце августа Москвы (напротив, был вынужден быстро уйти из нее, опасаясь контрудара). Более того, московско-ордынский конфликт разорением главного города Северо-Восточной Руси не завершился. Осенью того же 1382 года Дмитрий опустошил землю рязанского князя Олега, принявшего сторону хана во время его похода на Москву и указавшего ему броды на реке. Тогда же к московскому князю прибыл от хана посол, требуя явки Дмитрия в Орду. Таким образом, сразу после ухода Тохтамыша Дмитрий не отрядил к нему даже посла, ожидая, когда хан сам сделает шаг к примирению. Не торопился великий князь и позже: посольство в Орду отправилось только весной следующего, 1383 года. Причем сам Дмитрий не поехал – посольство номинально возглавлял его старший сын, 11-летний Василий.

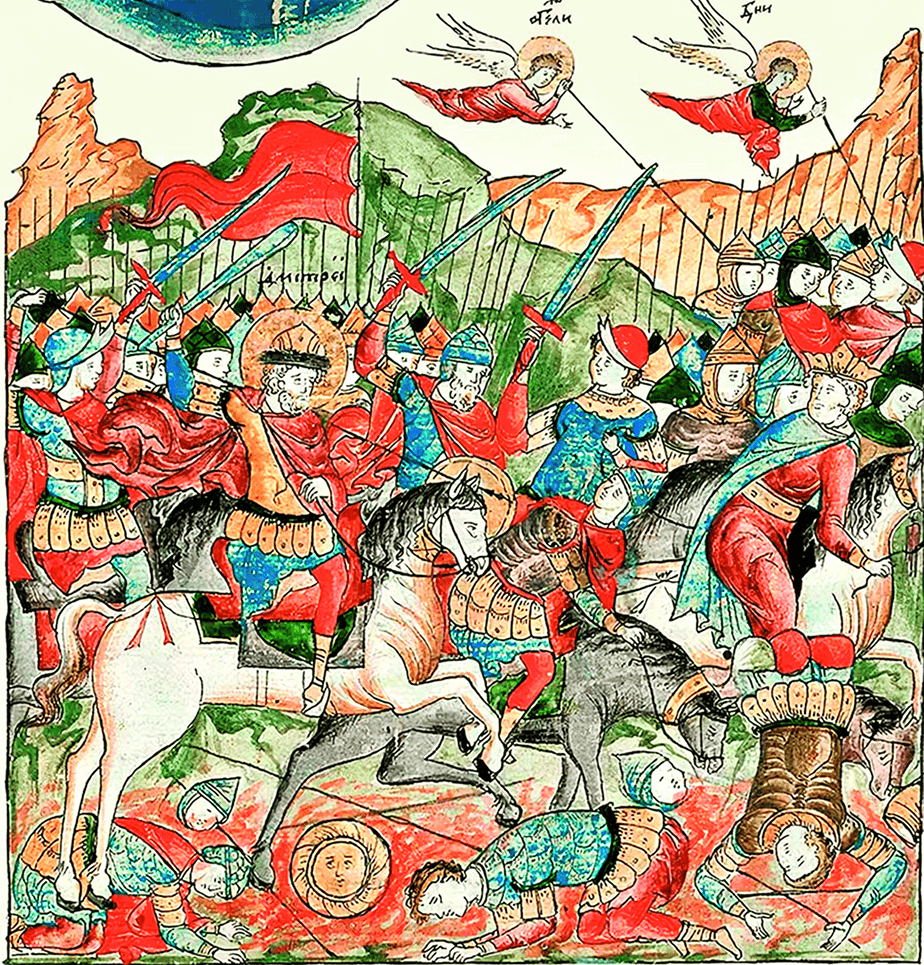

Куликовская битва. Миниатюра из лицевого Жития Сергия Радонежского. Конец XVI века

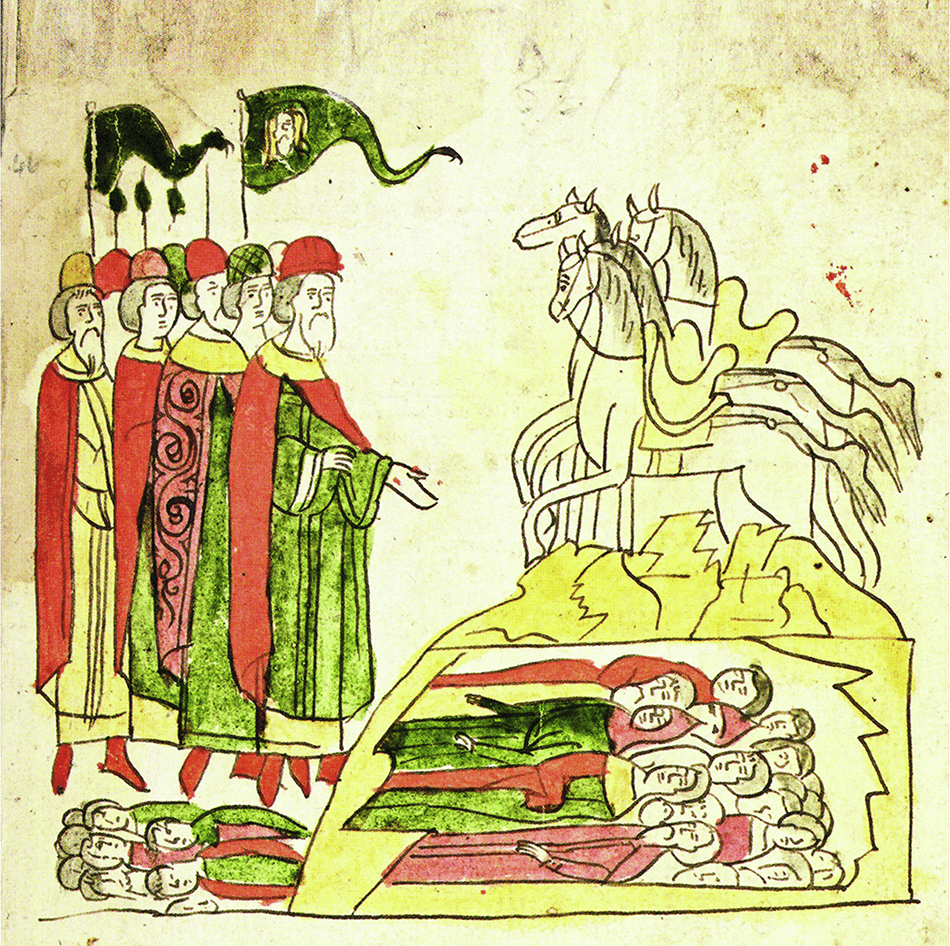

Похороны павших русских воинов после битвы. Миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище». XVII век

«Отчина» московских князей

В Орде тем временем находился (еще с осени 1382-го) Михаил Тверской. Он не без оснований рассчитывал получить от Тохтамыша ярлык на великое княжение. Но планам этим не суждено было сбыться: хан не только выдал ярлык на Владимир на имя Дмитрия Донского, но и признал великое княжение наследственным достоянием – «отчиной» – московского княжеского дома, то есть сделал то, чего Дмитрий долгие годы добивался от соседей (и чего не сделал Мамай). В обмен Москва согласилась на выплату долга по дани. Тохтамыш предпочел не продолжать конфронтацию с Москвой, учитывая ее явный перевес над другими княжествами Северо-Восточной Руси.

Политическое значение Куликовской победы понятно только в контексте всей деятельности Дмитрия Донского. Его главной целью было превратить великое княжение из объекта регулируемых Ордой притязаний правителей разных княжеств Северо-Восточной Руси в свое наследственное владение, объединить его с Московским княжеством в единое государственное образование. Он добился признания великого княжения своей «отчиной» со стороны Нижегородско-Суздальского княжества, Великого княжества Литовского, Тверского княжества. Оставалось главное признание – со стороны «сюзерена», хана Орды. При Мамае этого достичь не удалось, началась московско-ордынская война, из которой Дмитрий вышел победителем. И только при Тохтамыше задача была выполнена – после конфликта, закончившегося в целом военным поражением московского князя. В наследственном владении Дмитрия оказалась, помимо собственно Московского княжества, бóльшая часть Северо-Восточной Руси.

Таким образом, Куликовская победа укрепила могущество Москвы, что признал и законный правитель Орды. Если же говорить об отдаленных последствиях объединения Московского и великого Владимирского княжеств, то оно создало основу государственной территории будущего единого Русского государства – России. А битва на Куликовом поле с течением времени превратится в символ мужества и воинской славы, и образы, связанные с Донским побоищем, будут вдохновлять на защиту Отечества многие поколения россиян.

Памятник Дмитрию Донскому. Скульптор О.К. Комов. Тульская область, музей-заповедник «Куликово поле». 1980 год

Святитель Алексий

Сын московского боярина Елевферий Бяконт родился на рубеже XIII и XIV веков и в 19 лет был пострижен в монахи. Был близок как к великокняжескому, так и к митрополичьему двору; в 1344 году стал наместником часто болевшего святителя Феогноста. В 1354-м в Константинополе его возвели в сан митрополита всея Руси. В 1357-м, исцелив в Орде ханшу Тайдулу, он получил за это, по легенде, вечное освобождение Русской церкви от податей. В 1359-м стал наставником юного князя Дмитрия Ивановича, много лет руководил внешней и внутренней политикой Московского княжества, скреплял своей печатью все важные государственные документы. Боролся с попытками Константинополя и Литвы поставить русские земли под свой церковный контроль. Его усилиями было возведено немало храмов и монастырей, включая Чудов, Симонов и Спасо-Андроников в Москве. Святитель Алексий скончался в 1378 году и через 50 лет был канонизирован. Его мощи из Чудова монастыря в советское время перенесли в Елоховский Богоявленский собор.

Святитель Киприан

Выходец из знатного болгарского рода родился в 1330-е годы, в юности постригся в монахи и уехал в Константинополь, а оттуда на Афон. Был келейником константинопольского патриарха Филофея. В 1373-м отправлен в Литву – по одной версии, чтобы восстановить единство ее церкви с московской, по другой – чтобы стать самостоятельным литовским митрополитом. В условиях войны между Москвой и Тверью, которую поддержала Литва, был по настоянию литовского князя Ольгерда утвержден митрополитом Киевским. После смерти московского митрополита Алексия Киприан был выдвинут в Константинополе в его преемники, хотя против этого выступил князь Дмитрий Иванович, предложивший вместо него своего духовника Михаила (Митяя). В 1381 году Киприан все же занял митрополичью кафедру, но еще несколько лет боролся за нее с другим претендентом – игуменом Пименом. Только в 1390-м он окончательно стал митрополитом всея Руси и вернулся в Москву. Умер в 1406 году, канонизирован в XIX веке.

Антон Горский, доктор исторических наук

.png)