Орда, да не та

№129 сентябрь 2025

Возвышение Москвы происходило одновременно с ослаблением Золотой Орды. О том, как шел этот процесс, «Историку» рассказал доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев

Беседовал Владимир Рудаков

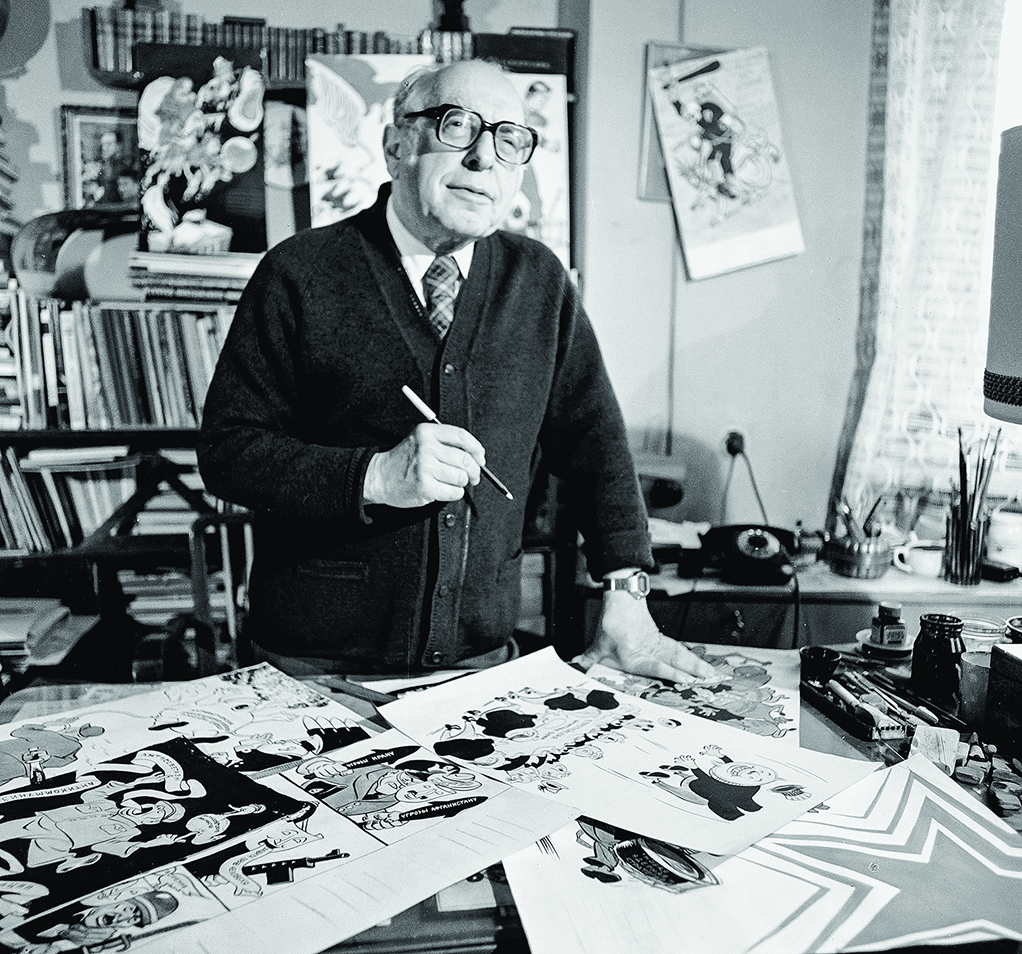

Илья Зайцев

Илья Зайцев

До определенного момента государство, как и человек, растет, развивается, крепнет, но наступает время, когда процесс начинает идти вспять. Человек стареет, а государство ветшает, слабеет и постепенно разрушается. То же самое произошло и с Ордой.

Науруз-хан убивает Кульпу. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Середина XVI века

«Добрый хан» Джанибек

– На период, о котором мы с вами говорим, приходится процесс исламизации Орды. Как принятие ислама повлияло на отношение Орды к Руси и ее православной вере?

– До принятия мировых религий (в случае Золотой Орды – ислама) монголы были язычниками и легко включали в свой пантеон любое количество новых богов. Монотеизм этому резко противостоит, и, вероятно, после исламизации какая-то доля нетерпимого отношения к христианам возникла, но на самом деле мы не видим его проявлений. Да и в русских летописях тема религиозной вражды с ордынцами появилась позже, не в эпоху Узбека и его преемников. Например, хан Джанибек характеризуется исключительно положительно, как «добрый царь», хотя он был мусульманином и много сделал для ислама. Ученые богословы Хорезма посвящали ему труды, где говорилось о его благочестии. А его отец Узбек, вероятно, позволял многим придворным не придерживаться ислама, хотя и усиленно внедрял его в своих владениях.

Однако после исламизации взаимодействие с православной церковью регулировалось уже в исламском ключе, в соответствии с исламской концепцией о соотношении религий. Конечно, восприятие православия изменилось, но не было каких-то признаков нетерпимости на религиозной почве. По-прежнему превалировала чингисидская идея первенства государства над различными религиями, которые являлись его слугами. Мы знаем, что при ханском дворе в Сарае действовала православная епископия, что в Крыму достаточно лояльно относились к западному христианству, к генуэзцам и венецианцам. Иными словами, принятие ислама первоначально очень слабо повлияло на эти отношения.

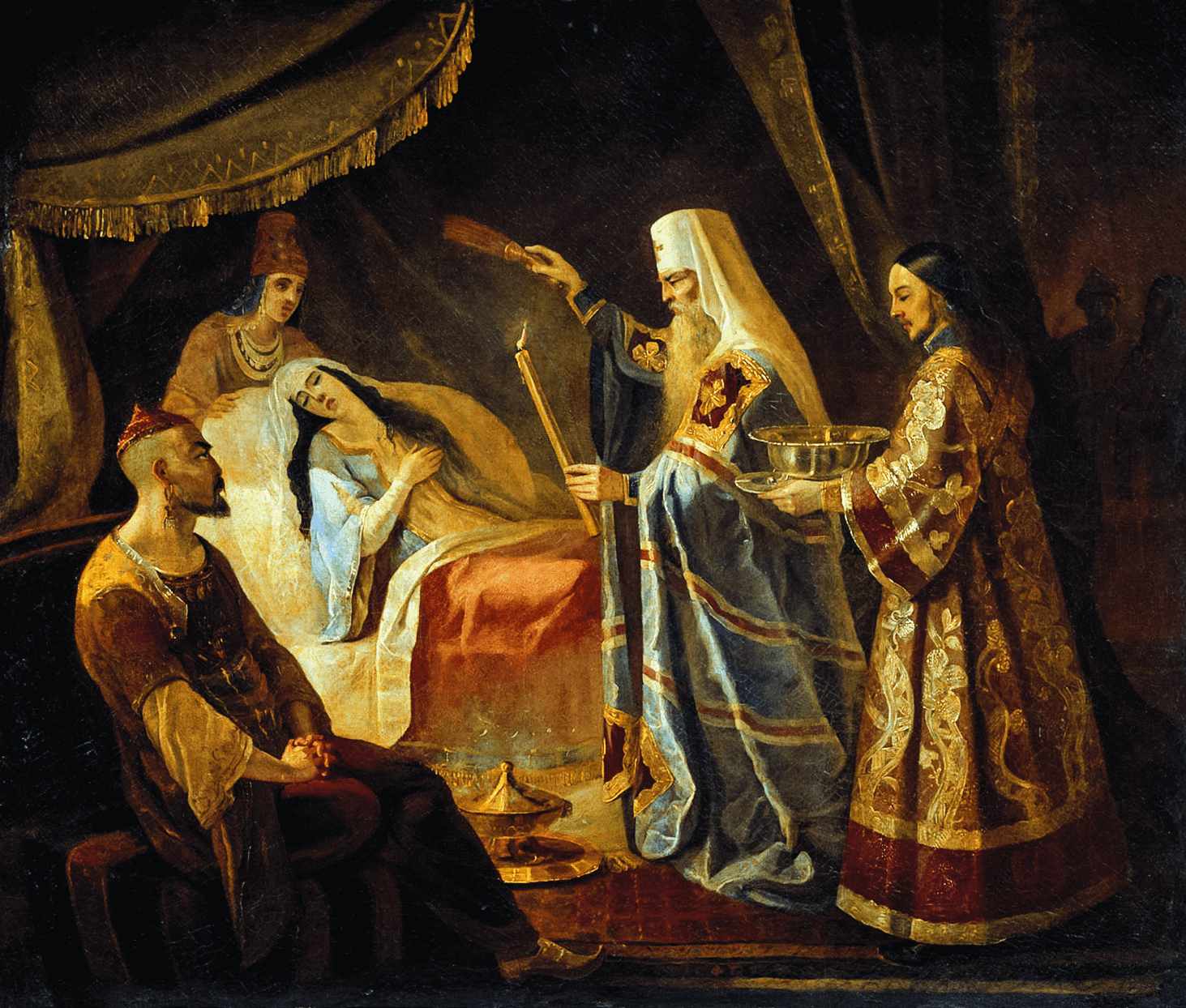

Вспомним, наконец, митрополита Алексия, излечившего ханшу Тайдулу, а возможно, и самого Джанибека от какой-то болезни, вероятно, психического свойства. То есть при дворе оставались люди, которые покровительствовали православному духовенству, не считая это чем-то противным исламскому вероучению.

Святитель Алексий исцеляет ханшу Тайдулу. Худ. Я.Ф. Капков. Середина XIX века

– Как быстро процесс исламизации охватил Орду?

– Исламизация была долгим процессом. Выделяют два его этапа. Первый связан с исламизацией Волжской Булгарии – это было более 1100 лет назад, в 922 году. А второй – исламизация Орды при хане Узбеке. Он пришел к власти в 1312-м и, по некоторым источникам, принимал ислам дважды. Первое обращение, предположительно, состоялось в 1314-м, и есть данные о том, что было еще и второе, в 1320-е годы. Не следует полагать, что принятие правящей верхушкой ислама одномоментно сделало Орду исламским государством. Для этого требовалось выстраивание институтов, изменение законодательства, потому что ислам – не просто вера в Бога, но и ее производные, прежде всего шариатское законодательство. Нам же известно, что очень долгое время в Орде присутствовали и даже господствовали доисламские нормы. Далеко не сразу поменялся погребальный обряд, очень много языческих монгольских черт осталось и в государственном устройстве. Конечно, исламизация привела к появлению новых институтов – дивана и исламской канцелярии, кадиев (шариатских судей), новых должностей в государственном аппарате, чеканки монеты по исламским канонам, хутбы (упоминания правителя в пятничной проповеди) и проч. Постепенно вводились новые – исламские – имена, которые еще долго употреблялись параллельно с языческими. Так что Орда не сразу превратилась в исламский султанат – это был процесс, причем довольно долгий.

«Великая замятня»

– Как вы считаете, с чем была связана «великая замятня», начавшаяся в Орде после смерти Джанибека? Было ли это результатом стечения обстоятельств или же неизбежным явлением, которого просто не могло не случиться?

– Я думаю, и тем и другим. Были факторы, которые подтолкнули Орду к этому процессу. Ее государственное устройство предполагало, что хотя бы номинально она управляется абсолютным монархом. Однако модель кочевого общества, появившаяся задолго до монголов, подразумевала зависимость хана от определенных кланов или родов, которые не просто обеспечивали его правление, но в какой-то степени гарантировали его. У монголов такой гарантией была принадлежность хана к «золотому роду» Чингиза, это было непременное условие. Именно поэтому многие претенденты на трон Орды так упорно уничтожали родственников: обладая родственными связями среди клановой аристократии, те могли претендовать на престол. Набор влиятельных кланов в Орде был более или менее постоянным, и баланс между ними гарантировал хану не только его поднятие на белой кошме как символ воцарения, но и политическое выживание. Этот баланс обеспечивался и раздачей представителям кланов придворных должностей, и матримониальными связями, когда они брали в жены принцесс, становясь таким образом ханскими зятьями – в монгольской традиции это гюригены, а персы называли их гурганами. Скажем, клан кыятов, которые вышли на историческую арену еще при Узбеке, обеспечивал свою близость к престолу именно этими связями. Женой деда самого, пожалуй, известного кыята Мамая, Исатая, стала принцесса – видимо, дочь самого Узбека. И наоборот, представительницы этого рода становились ханскими женами, что гарантировало систему сдержек и противовесов во властной верхушке. Кстати, кыяты пришли во власть при Узбеке именно потому, что он был приглашен на престол после династического кризиса: у его предшественника Тохты не осталось наследников. Род кыятов вместе с рядом других стал в данном случае гарантом его правления и после гибели недолго занимавшего престол Бердибека, внука Узбека, выдвинулся на первый план в лице Мамая. Однако другие кланы имели свои амбиции и своих претендентов на трон, что и оказалось причиной смуты.

– Как «великая замятня» повлияла на Золотую Орду?

– Необходимо учесть, что к началу этого конфликта по Орде, как и по всей Евразии, прокатилась Великая чума середины XIV века. В силу специфики своего распространения она ударила прежде всего по городскому населению, по купечеству, по чиновничеству, которое тогда уже существовало. А вот племенная верхушка, обитавшая не в городах, а в родовых ставках, очевидно, пережила чуму лучше и в результате усилилась. Это и привело к тому, что один из ее представителей – а именно Мамай – стал вершителем судеб государства. Хотя чингисидская идея власти не позволяла беку или темнику взойти на престол и он не мог чеканить монеты и выдавать ярлыки, зато вполне мог назначать номинальных ханов, в то время как фактическое управление оставалось за ним.

Конечно, из этих правил имелись исключения: Тимур, например, тоже не был Чингисидом и носил достаточно скромный титул эмира. Но как «гурган», муж ханской дочери, он получил законное право на власть. У Мамая так не вышло, и в конечном счете он сгинул в этой «замятне», которую в Орде называли «булгак», то есть «смута».

Что касается ее последствий, то это, во-первых, пресечение рода законных правителей, потомков Бату-хана: он закончился еще с Бердибеком, хотя Мамай всячески пытался найти реальных или мнимых потомков Бердибека или Узбека, которых он ставил на престол. Во-вторых, усиление роли племенной аристократии привело к тому, что эти племена стали тянуть ордынское «одеяло» в разные стороны и в конце концов его разорвали.

С Тохтамышем против Мамая

– Как вы считаете, в какой мере «замятня» повлияла на русско-ордынские отношения, на статус Северо-Восточной Руси?

– Первое, что приходит в голову, – это, конечно, события 1380 года, известные нам как Куликовская битва. За несколько лет до этого великий князь Дмитрий Донской прекратил – впервые со времен образования Орды – выплату ей дани. Подобная нестабильность, разумеется, породила у русских князей сомнения в прочности и долговечности власти ордынцев. К тому же частая смена претендентов и фактических правителей, вероятно, затрудняла понимание, кому именно следует платить дань. Сегодня заплатил одному, но не факт, что завтра следующий не попросит столько же, поскольку его предшественник для него не является легитимным. Сомнения такого рода вели к невыплате денег, а невыплата, в свою очередь, спровоцировала конфликт между Мамаем, считавшим себя правителем Орды, и Москвой. Это не был конфликт с легитимной ордынской властью, поскольку с формальной точки зрения Мамай не являлся ханом, а был узурпатором. На тот момент уже существовал претендент – он не относился к потомкам Бату-хана, но был Чингисидом. Речь идет о Тохтамыше, который принадлежал к потомкам Орды, другого сына Джучи, и с которым Мамай в конце концов и столкнулся. Тохтамыш, по имеющимся данным, нашел приют у Тимура и обрел-таки золотоордынский престол, то есть стал сарайским ханом, успешно начав снова загонять ордынскую вольницу, так сказать, в государственные рамки. Мамай для него, безусловно, был мятежником, поскольку, во-первых, не являлся Чингисидом, а во-вторых, претендовал на святое – на власть над Улусом Джучи.

Объективно говоря, Куликовская битва сильно способствовала упрочению власти Тохтамыша, устранив его конкурента. Хотя у нас нет никаких свидетельств, что Дмитрий Донской поддерживал Тохтамыша как законного правителя или выражал ему верность. Однако факты говорят за себя: после поражения на Куликовом поле Мамай бежал в Крым и был убит, а Тохтамыш занял трон.

– Насколько я понимаю, восточные источники про Куликовскую битву практически ничего не сообщают?

– Да, ничего. Но и у нас очень мало подобных источников, а ордынских источников того периода вовсе нет. Вряд ли можно представить, что при дворе какого-то из постоянно меняющихся ханов существовал человек, уполномоченный эту историю записывать. Да и сам Мамай не был в этом заинтересован, потому что никакой историк не мог придать легитимность его узурпаторской власти.

Тохтамыш, напротив, нуждался в обосновании своих прав на трон, но у него тоже не было историографа. В тимуридской, среднеазиатской историографии Куликовская битва также прошла абсолютно незамеченной, будучи событием на периферии, а Тохтамыш для Тимура был таким же изменником и узурпатором, как Мамай для Тохтамыша, поэтому описывать какие-то битвы в его владениях было для придворных историков не совсем правильно. Вспомним, что в итоге Тимур в 1395 году лишил Тохтамыша власти и разорил Сарай, что стало еще одной из причин ослабления Орды.

Нашествия и набеги

– Есть такой стереотип, что татары регулярно совершали нашествия на Русь, аналогичные Батыеву. Вспомним выражение «как Мамай прошел». Хотя Мамай как раз не смог разорить московские владения, но были другие – Тохтамыш, Едигей. В какой мере эти «постмамаевские» нашествия можно сопоставлять с нашествием XIII века?

– В первую очередь это были карательные походы, а не завоевательные. Они и не могли быть завоевательными, потому что в сознании – как русском, так и ордынском – все уже было завоевано. То есть речь скорее идет о приведении к покорности тех смутьянов, которые с этим в какой-то момент могли быть не согласны. Скажем, поход Тохтамыша на Москву в 1382 году был как раз такой демонстрацией силы: задача состояла в том, чтобы восстановить тот порядок вещей, который сложился до конфликта Дмитрия Ивановича и Мамая. Собственно говоря, так и случилось: в 1383-м дань привезли и статус-кво был восстановлен.

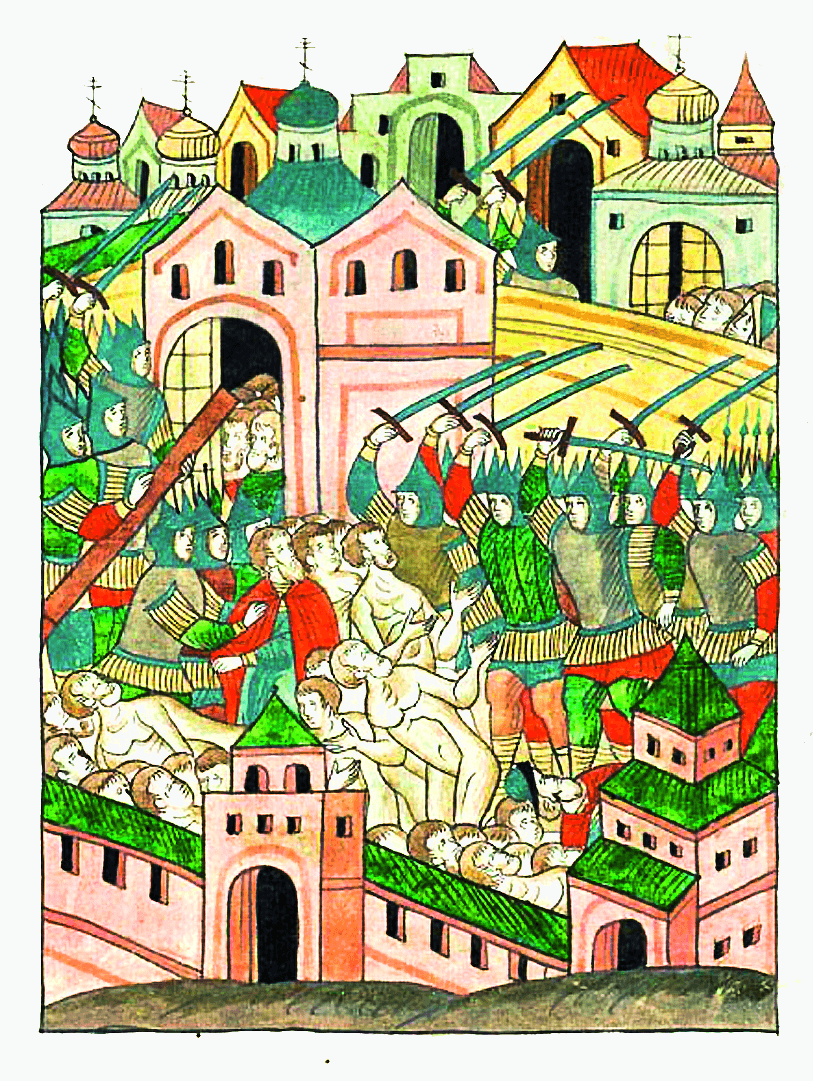

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Середина XVI века

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году. Миниатюра из Лицевого летописного свода. Середина XVI века

– А что вы можете сказать о походе Тимура, вокруг которого в России сложилась своя мифология? Если верить современным исследованиям, он тоже не собирался завоевывать русские земли.

– Вокруг похода Тимура действительно возникла целая мифология. Например, ему приписывают взятие Булгара, хотя это связано с другим Тимуром, который не имел никакого отношения к великому завоевателю, но татарское народное историческое сознание закрепило этот поход за Тимуром.

Что касается похода на Русь, то Тимур, как мы знаем, дошел только до Ельца и дальше не двинулся. Вероятнее всего, его интересы так далеко на север не простирались. Он в основном ориентировался на среднеазиатские владения и воевал за обладание ими. Этот регион был более богатый, более, что греха таить, экономически развитый и сулил гораздо большие перспективы, нежели обладание русским улусом. Но так уж случилось, что с Тимуром у нас связан целый ряд памятников, икон, легенд, хотя, скорее всего, к реальным событиям все это отношения не имеет. В то же время для русских – как и для татар, которые не могут простить ему мнимое разорение Булгара, – Тимур остается фигурой отрицательной, хотя он причинил Руси гораздо меньший ущерб, чем его противник Тохтамыш.

– С какой целью Едигей организовал в 1408 году последний крупный поход на Москву?

– Едигей, которого, как и Мамая, русские летописи называют «темником», тоже не принадлежал к Чингисидам. Это был еще один реликт старой племенной аристократии, принадлежавший не к племени кыятов, а к племени мангытов. Ему и его потомкам тоже удалось выйти из узких племенных рамок на арену большой истории, что завершилось в конечном счете созданием Ногайской Орды.

При поддержке Тимура Едигей сумел захватить фактическую власть в Орде и правил ею несколько лет – тоже под прикрытием безвластных ханов. Но его власть была непрочной, а военные походы не приносили явных результатов. Таким стал и поход на Москву: несмотря на огромное войско, он не смог ни захватить город, ни заставить великого князя Василия I признать его власть.

– Насколько эти военные походы угрожали Московскому великому княжеству? Велик ли был нанесенный ими урон?

– Конечно, с военной точки зрения угроза была значительной, и ордынские походы наносили Руси существенный урон. Но постепенно ресурсы Орды – и человеческие, и материальные – ослабевали, что сказывалось и на ее военных возможностях. Поход Тимура разорил Нижнее Поволжье – ядро государства. Многие города исчезли, и только часть из них была основана на новых местах. Конечно, такие деятели, как Тохтамыш или Едигей, пытались «пересобрать» Золотую Орду, но этому мешали постоянные междоусобицы. Для такой «пересборки» были необходимы средства, поэтому походы на Русь были еще и попыткой воспользоваться ее финансовыми ресурсами – по-видимому, это являлось главной целью похода Едигея. Неудача этих попыток стала еще одной из причин гибели Орды, территории которой спустя время вошли в состав Русского государства.

Что почитать?

Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии. М., 2010

Почекаев Р.Ю. Мамай. История «антигероя» в истории. М., 2017

Владимир Рудаков

.png)