Добавка к имени

№129 сентябрь 2025

Как и когда появились княжеские прозвища, к которым мы все давно привыкли?

Алексей Сиренов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН

Имена правителей средневековой России в нашем восприятии неотделимы от их прозвищ: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Великое Гнездо, Александр Невский, Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Василий Темный, Иван Грозный. Однако только некоторые из этих прозвищ были даны современниками (Мономах, Боголюбский, возможно, Калита), остальные представляют собой вымысел позднейших историографов.

Вокняжение великого князя Ивана Даниловича Калиты. Миниатюра из лицевого Жития Сергия Радонежского. XVI век

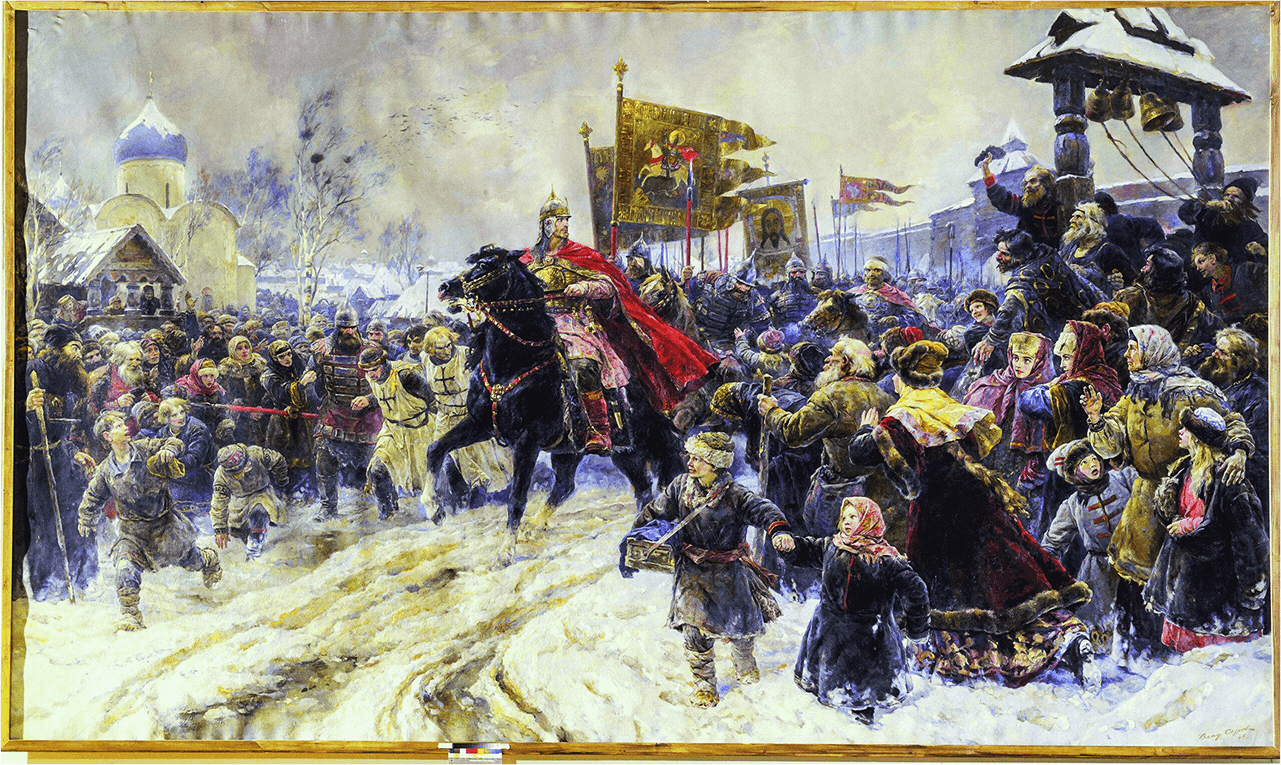

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Худ. В.А. Серов. 1945 год

Только нескольким русским князьям прозвища были даны современниками, бóльшая же часть правителей получила их в результате вымысла позднейших историографов

Благодушный, Злополучный, Родообновительный

Как показывает обращение к историографии других европейских стран, прозвища правителей в своем большинстве появлялись не стихийно, а именно изобретались, причем в виде некоего комплекса, в соответствии с создаваемой историографической концепцией. В качестве примера приведем труд австрийского историка конца XV века Ладислава Сунтхайма «Клостернойбургские таблицы», посвященный генеалогии правящих домов средневековой Австрии, в основном – династии Бабенбергов. Исследователи отмечают, что не кто иной, как Сунтхайм, придумал для целого ряда средневековых правителей австрийских земель прозвища, с которыми они впоследствии стали известны в историографической традиции, – Леопольд Добродетельный, Фридрих Воинственный и др. Подобное творчество встречаем и в русской историографической традиции XVIII века. В конце этого столетия литератор и общественный деятель Тимофей Мальгин (1752–1819) составил пособие по русской истории под названием «Зерцало российских государей» (вышло три издания и готовилось четвертое), в котором перечислил и кратко охарактеризовал всех правителей России, начиная с Рюрика и заканчивая Екатериной II.

В первом издании своей книги, опубликованной в 1789 году, Мальгин представил новые варианты прозвищ для двух правителей: Василия Темного он предложил называть как Темным, так и Слепым, а Ивана III – Угрюмым или Важным. Однако это было только начало. Во втором издании «Зерцала» Мальгин дал прозвища уже всем российским правителям, причем большинство из них в историографической традиции появились впервые. Например, Рюрика Мальгин предложил называть Родообновительным, Олега – Премудрым, Игоря – Отважным, Святослава Игоревича – Храбрым, Ярослава Мудрого – Славным, Всеволода Ярославича – Тихим, Михалку Юрьевича – Любомудрым, Всеволода III – Благосердым, Юрия Всеволодовича – Святым, Ярослава Всеволодовича – Храбрым, Даниила Александровича – Мирным, Юрия Даниловича – Упругим, Ивана Ивановича (отца Дмитрия Донского) – Красным (это прозвище впервые встречается в «Истории российской», написанной во второй половине XVIII века Василием Татищевым) или Молодым, Василия Дмитриевича – Великодушным, Ивана III – Важным или Великим, Василия III – Храбрым, царя Федора Ивановича – Мягкосердым, царя Василия Шуйского – Злополучным, царя Алексея Михайловича – Остроумным и пр. В третьем издании Игорь Рюрикович наименован Дерзосердым, Ярослав Всеволодович – Благодушным, Иван III – Скопителем или Великим и др. Характерно, что все придуманные Мальгиным прозвища к настоящему времени основательно забыты. Это свидетельствует о нежизнеспособности произвольных наименований для героев истории. И все же некоторых князей мы называем исключительно с прозвищами, бóльшая часть из которых появилась еще в средневековой традиции.

«Почему и прозван Калитою»

Обратим внимание, что княжеские прозвища, данные древнерусскими книжниками, относятся к князьям, прямо или косвенно связанным с Московским княжеством и Северо-Восточной Русью. Первым в этом ряду следует считать Юрия Долгорукого, далее идут Всеволод Великое Гнездо, Александр Невский, Даниил Московский, Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской. Грозным в исторической литературе XVI–XVII веков называли и Ивана III, и Ивана IV.

Особняком среди них стоит прозвище Ивана Калиты. Оно означает сумку с деньгами и впервые фиксируется в Рогожском летописце и Симеоновской летописи под 1378 годом, правда, в несколько измененной форме: «…в княжение великое Ивана Даниловича Калитино». Как полагает историк Антон Горский, это означает, что оно присутствовало как минимум в Тверском своде 1412 года, на основе которого и были созданы эти две летописи, а может быть, и в Троицкой летописи первой половины XV века, сгоревшей во время пожара Москвы 1812 года. «Поскольку прозвище не является хвалебным, не исключено, что оно было прижизненным», – отмечает Горский.

В последующем были попытки объяснить происхождение этого прозвища. Игумен Пафнутий Боровский (1394–1477), согласно его Житию, так толковал прозвище Ивана Калиты: «…бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту, всегда насыпану сребрениць, и, куде шествуя, даяше нищим, сколко вымется». Это же толкование повторено, например, в вышедшем в 1793 году «Историческом словаре российских государей, князей, царей, императоров и императриц» Ивана Нехачина (1771–1811): «Был государь набожной, миролюбной, щедрой и милостивой столько, что нашивал для бедных с деньгами сумку, почему и прозван Калитою».

Кстати, в «Повести о начале царствующего града Москвы», созданной в конце XVII века, сходным образом было прокомментировано прозвище Юрия Долгорукого: «Он же от родителей своих именовася Долгорукий, зане зело был из отрочества своего милостив и податлив ко всем своим безпомощным своею десницею, аще что имяше в руках своих, то все раздаяше требующим. И оттого вину прият от всех Долгорукий зватися, даже и доднесь, влечашеся в род и род». Подобные позднейшие толкования затрудняют понимание того смысла, который вкладывался в то или иное прозвище изначально.

Долгая Рука и Великое Гнездо

В поисках самого раннего сочинения, где упомянуты княжеские прозвища (оговоримся, что имеются в виду прозвища, вымышленные книжниками, а не присвоенные современниками), обнаруживаем, что почти весь их репертуар присутствует во внелетописной статье «А се князи русьстии». Эта статья читается в ряде летописей и рукописных сборников XV–XVII веков, наиболее ранний из которых – Комиссионный список Новгородской первой летописи младшего извода, составленной в начале XV столетия. В ней и появляются вымышленные княжеские прозвища.

Характерно, что повествование в ней начинается с основания Владимиром Мономахом города Владимира-на-Клязьме. Киевский период древнерусской истории отсутствует. Следующий после Мономаха князь – Юрий Долгорукий. Именно здесь впервые встречается его прозвище, причем в трех разных формах: Долгая Рука, Долгые Рукы, Долгоругый. Отмеченная вариативность может свидетельствовать о его недавнем происхождении. Решимся предположить, что в прозвище Долгая Рука / Долгые Рукы термин «рука» означает некие властные полномочия, а слово «долгий» употреблено в смысле «значительный». Таким образом, Долгая Рука здесь – человек, обладающий большой властью. Автору статьи «А се князи русьстии» было важно подчеркнуть значительность основателей династии. Прозвище Владимира Мономаха вполне соответствовало этой задаче, следовало и для его сына сочинить нечто подобное.

После Юрия Долгорукого дана характеристика Андрею Боголюбскому (его прозвище помимо статьи «А се князи русьстии» фиксируется также в Рогожском летописце первой половины того же XV века), а далее – Всеволоду, который в родословии впервые назван Великим Гнездом. Его сын Ярослав не отмечен прозвищем, что можно объяснить нежеланием московского книжника подчеркивать роль основоположника династии тверских князей, отношения с которыми в начале XV столетия продолжали оставаться соперническими. Если приведенное объяснение верно, то становится понятным наименование его отца Великим Гнездом: этим прозвищем подчеркивался факт восхождения к нему целого ряда княжеских удельных династий начала XV века. Ярослав же Всеволодович так и остался без прозвища. Характерно, что его «безымянность» сохранилась до настоящего времени.

Сын Ярослава Александр назван Великим, Храбрым, Невским (именно в такой последовательности!), что также свидетельствует о неустойчивом характере его прозвища в тот период. Тем не менее важно подчеркнуть, что прозвище Невский впервые фиксируется именно в данном тексте. Сын Александра Невского Даниил назван Московским, поскольку все сыновья Невского поименованы по стольным городам своих княжений: Дмитрий Переславский, Василий Костромской, Андрей Городецкий.

Памятник Юрию Долгорукому в Москве. Скульпторы С.М. Орлов, А.П. Антропов, Н.Л. Штамм. 1954 год

«Княгиня Донского»

Следующим по времени появилось прозвище Дмитрия Донского. Оно впервые упоминается в составленной в 20-х годах XVI века Никоновской летописи, но лишь в тех случаях, когда речь идет о княгине Евдокии-Евфросинии, которая характеризуется как жена и вдова Дмитрия Донского: «Тое же весны велика княгини Евдокея Дмитрея Ивановича Доньского заложила на Москве церковь камену святаго Вознесениа внутрь града Москвы»; «Того же лета месяца июня в 7 день преставися велика княгини Евдокея Дмитрея Ивановича Доновьского во мнишеском чину…» Эта деталь позволяет предположить, что прозвище Донской придумали не сами составители Никоновской летописи, оно существовало и ранее. Отметим, что героика Куликовской битвы получила отражение в произведениях XV века. Именно к ним по своему наполнению восходит прозвище Донской.

В любом случае в начале XVI столетия только два древнерусских князя носили прозвища, данные им книжниками по названиям рек и битв, – это Александр Невский и Дмитрий Донской. Один из них защищал от захватчиков родину с запада, а другой – с востока. Вполне вероятно, что их подвиги воспринимались в некоем едином историософском контексте. В качестве примера укажем на вымышленную в середине XVI века историю об обретении мощей Александра Невского непосредственно после Куликовской битвы. В так называемой Владимирской редакции Жития Александра Невского, составленной, как полагают исследователи, непосредственно после канонизации 1547 года, содержится рассказ об обретении мощей князя в конце XIV века. Он передается со слов священника владимирского Дмитриевского собора, который слышал эту историю от своего отца: «В едину от нощий спящу понамареви в папрьти церковнем, и виде в церкви свещи о себе възгоревшася и два старца честна изыдошя от святаго олтаря и насяста глаголати: "Господине Александре, въстани и ускори на помощь сроднику своему великому князю Димитрию, одолеваему сущу от иноплеменник". И в тъй час великий князь Александр въста из гроба, и въскоре невидими быста». Не касаясь анализа достоверности этого известия, отметим, что оно отражает представления середины XVI столетия, когда Александр Невский и Дмитрий Донской воспринимались как защитники России от внешних врагов, что, вероятно, способствовало упрочению в историографической традиции их прозвищ – Невский и Донской.

Портрет князя Дмитрия Донского. Неизв. худ. Вторая половина XVIII века

Портрет князя Дмитрия Донского. Неизв. худ. Вторая половина XVIII века

Гордый, Красный, Мудрый

Московский князь Симеон Иванович впервые наименован Гордым в памятнике, созданном в середине XVI века, – Степенной книге, XI степень которой, согласно генеалогическому принципу изложения, посвящена отцу Дмитрия Донского князю Ивану Ивановичу (напомним, Красным он впервые будет назван Татищевым). Во второй главе этой степени рассказано и о правлении Симеона Ивановича: «Тогда начальствова дръжавою Русьскою 13 лет старейший брат его великий князь Симион Ивановичь, иже зовом есть Гордый». Нельзя исключать, что традиция середины XVI столетия донесла прозвище, данное князю в более раннее время, но это соображение представляется маловероятным. С другой стороны, составитель Степенной книги не стремился обозначать правителей России при помощи прозвищ. Когда прозвища были ему известны, он их использовал (так, он упоминает Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Александра Невского и Дмитрия Донского), но склонности к сочинительству такого рода у него не наблюдается. Симеона Ивановича Гордым называют и родословные книги середины XVI века.

Последним по времени получил прозвище Ярослав Мудрый. Еще в Степенной книге он называется «богомудрым», а Николай Карамзин именует его «мудрый Ярослав». В более поздней историографической традиции «мудрый Ярослав» стал Ярославом Мудрым.

Итак, в русской историографической традиции можно отметить два случая, когда пытались создать систему прозвищ правителей страны, – в начале XV века (автор статьи «А се князи русьстии») и в конце XVIII века (Тимофей Мальгин). Вторую из этих попыток следует признать неудачной, поскольку она никак не повлияла на последующую практику наименования героев русской истории. Первая попытка, напротив, сыграла важную роль в отечественной историографии. В последующий период (XV–XVIII века) можно проследить продолжение этой традиции: прозвища получили преемники Ивана Калиты – Симеон Гордый (в XVI веке), Иван Красный (в XVIII веке), Дмитрий Донской (в XV – начале XVI века), Василий Темный (в XVIII веке), Иван Грозный (в XVI веке). Характерно, что без прозвищ остались киевские князья XI столетия. Автор статьи «А се князи русьстии», по-видимому, намеренно не включил их в свое повествование. История русской государственности начинается у него основанием города Владимира Владимиром Мономахом. В перечне русских князей, правда, креститель Руси князь Владимир Святославич назван Великим, но остальные киевские князья остались без прозвищ. Только в XIX веке князь Ярослав Владимирович в историографических трудах стал именоваться Мудрым.

Посмертные образы русских князей часто не похожи друг на друга. Князь Симеон Гордый на фреске Архангельского собора Московского Кремля второй половины XVII века (слева) и он же на гравюре XIX века (справа)

Что почитать?

Сиренов А.В. О прозвищах древнерусских князей // Петербургский исторический журнал. 2017. № 2

Горский А.А. О времени появления прозвищ у князей русского Средневековья // Средневековая Русь. Вып. 14. М., 2020

Алексей Сиренов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН

.png)