Покупатель Руси

№129 сентябрь 2025

Хотя именно князь Иван Калита начал собирать русские земли вокруг Москвы, его репутация у историков весьма неоднозначна

Николай Борисов, доктор исторических наук

В вину Ивану Даниловичу ставят даже прозвище Калита, означающее кошель или мешочек для монет. Якобы оно говорило об алчности князя, о неразборчивости в стяжании денег и земель. Однако второе прозвище – Добрый, сохраненное одной из летописей, является ключом к пониманию истинного смысла первого. Он никогда не отказывал в милостыне тем, кто в ней нуждался. Как рассказывал позже своим ученикам игумен Пафнутий Боровский (умер в 1477 году), князь был прозван Калитой «сего ради: бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту, всегда насыпану сребрениць, и, куде шествуя, даяше нищим, сколко вымется».

Вся страждущая Русь стекалась тогда в Москву, прослышав о милостивом князе. Он принял всех, накормил и приютил. В его доброте не было никакого расчета, но высшая справедливость на сей раз не заставила себя ждать. Бродяги и бедняки, беженцы и погорельцы, в поисках защиты и помощи наполнившие захудалый удел, понемногу оправились от невзгод и занялись делом. Один стал воином, другой – ремесленником, третий – крестьянином… Иван поднял их из дорожной грязи – и они подняли его на своих плечах выше самой высокой московской колокольни…

Путь к власти

Когда родился княжич Иван, достоверно неизвестно. Летописцы не отметили такое малозначительное событие, как появление на свет еще одного, четвертого сына в семье Даниила Московского. Вероятно, это произошло около 1288 года, а первое упоминание об Иване на страницах истории относится к 1296-му – тогда великий князь Андрей Александрович временно уступил своему младшему брату Даниилу княжение в Новгороде. В одной новгородской рукописи имеется уникальная запись, раскрывающая суть этого обстоятельства: «И послаша новгородци по князя Данилья на Москву, зовуще его на стол в Новгород на свою отчину. И присла князь переже себе сына своего в свое место именем Ивана».

Сын Иван и есть будущий «собиратель земли Русской» Иван Калита. Он был первым великим князем, который носил это имя, в переводе с еврейского означающее «дар Божий», «благодать Божья». В этом современники видели признак его особого предназначения.

Князь Даниил недолго сидел на новгородском столе: уже в 1298 году в Новгороде вновь был принят великий князь Андрей Александрович. И все же за эти год-два княжич Иван успел впервые появиться на исторической сцене и получить полезный жизненный опыт. Конечно, он еще не играл самостоятельной роли в новгородских делах; его пребыванием на Волхове Даниил лишь как бы обозначал свое политическое присутствие здесь. Все дела со знатью Новгорода вели бояре из свиты московского княжича. Такую символическую миссию в Новгороде княжеские сыновья могли исполнять в возрасте не ранее семи-восьми лет – это и позволяет вычислить примерную дату рождения князя.

Не вполне понятно, почему Даниил отправил на Волхов именно Ивана, когда у него имелось трое более взрослых сыновей – Юрий, Александр и Борис. По-видимому, Даниил особо выделял Ивана среди сыновей и готовил именно его для трудной роли новгородского князя. Ощущение собственной богоизбранности, которое воодушевляло Калиту на протяжении всей его жизни, обычно зарождается в детстве. Оно подкреплялось различными провиденциальными совпадениями, необычными явлениями и знамениями. Но главными воспитателями этого чувства должны быть все же родители. Именно они своим особым отношением к ребенку предопределяют его судьбу.

Помимо поездки княжича Ивана в Новгород в 1296 году есть лишь одно событие его отрочества, где он выступает относительно самостоятельным действующим лицом. Речь идет о крещении сына виднейшего московского боярина Федора Бяконта, будущего митрополита Алексия. Иван Данилович, «еще тогда юн сый», был приглашен стать крестным отцом первенца Федора и его жены Марии – это случилось около 1300 года.

В годы правления Юрия Даниловича Иван Калита действовал как верный союзник и помощник старшего брата. Его самостоятельная линия еще не определилась. Лишь после гибели Юрия в Орде в 1325-м Иван вышел на сцену истории как деятель общерусского масштаба.

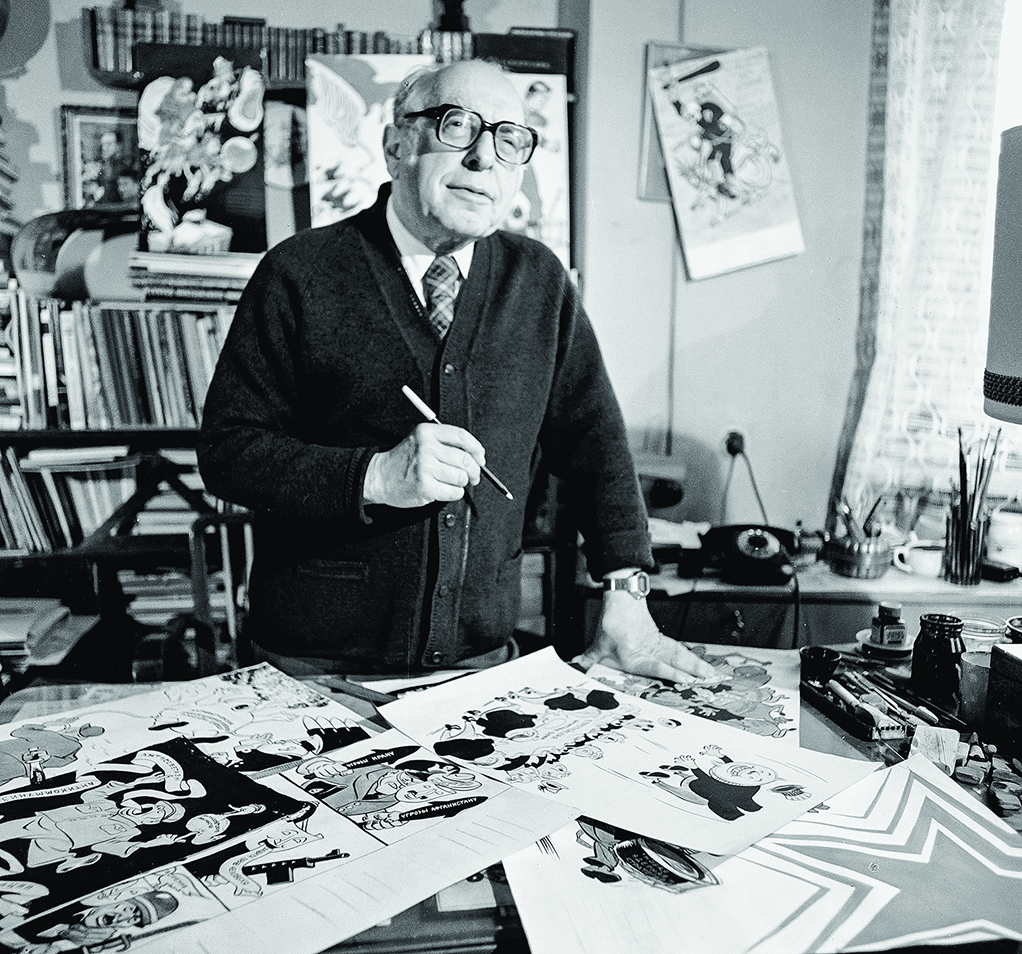

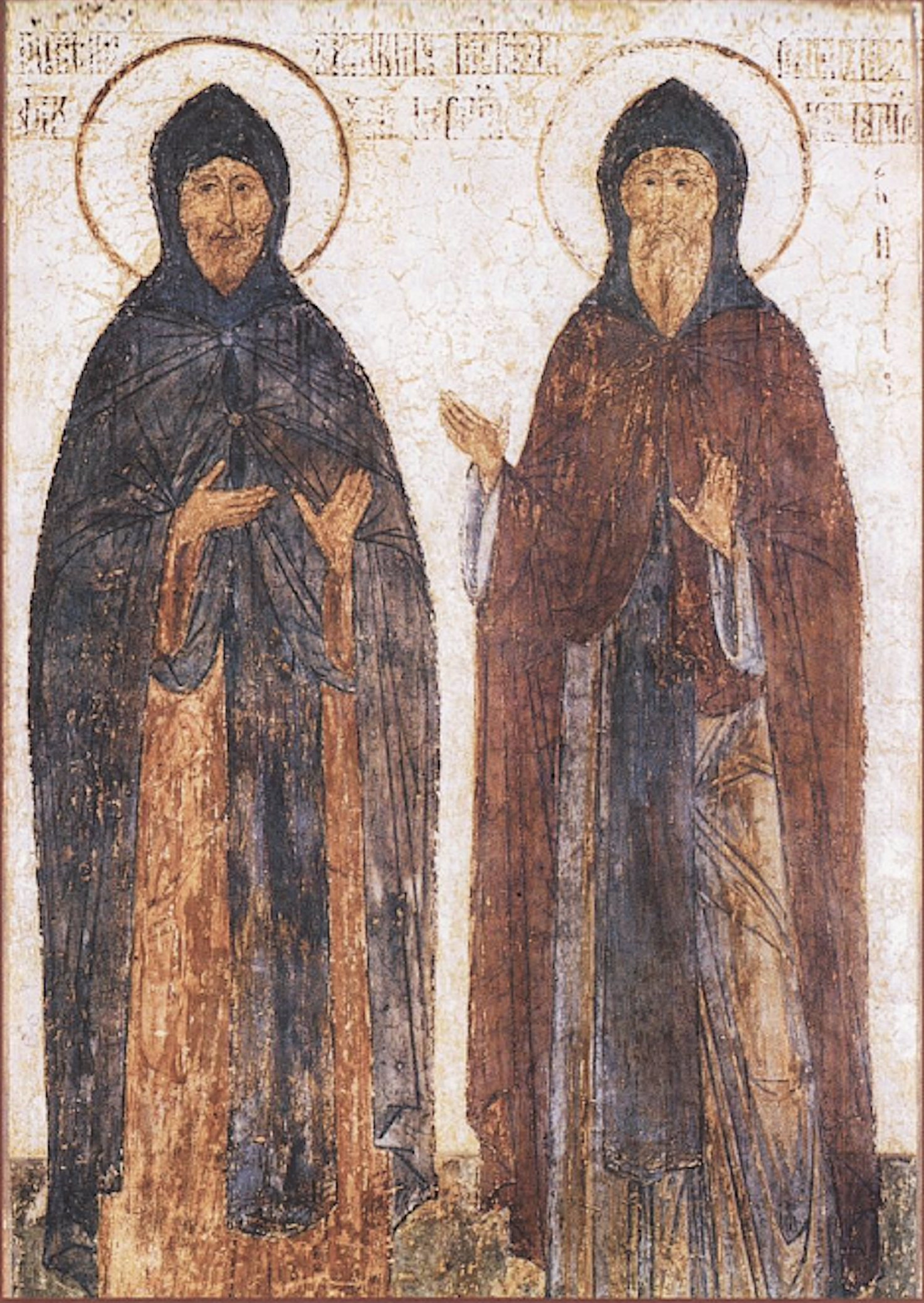

Александр Невский и Иван Калита. Роспись Благовещенского собора Московского Кремля. Середина XVI века

С ханом против Твери

В августе 1327 года в Твери вспыхнуло восстание: был уничтожен большой татарский отряд, находившийся в городе. После этого хан обратился ко всем русским князьям с требованием немедленно явиться в Орду и принять участие в карательной экспедиции на Тверь. Предвидя грядущие перемены в расстановке сил, они поспешили на поклон к хану Узбеку. Иван Данилович не мог поступить иначе.

В Орде он застал энергичные военные приготовления. Для похода на Тверь (а может быть, и на всю Северо-Восточную Русь) хан велел собрать около 50 тыс. всадников. Во главе армии стояли пять «темников великих», летопись называет имена некоторых: «Федорчюк, Туралык, Сюга». По имени первого из них этот поход остался в памяти народа под названием Федорчуковой рати. Кроме Ивана Калиты в Орду явился с изъявлением покорности и князь Александр Васильевич Суздальский, были и другие русские правители. Все они присоединились к Федорчуковой рати, надеясь спасти свои владения от погрома и приобрести милость хана.

Когда морозы сковали реки и болота, карательное войско из Орды двинулось на Тверь. Вероятно, татары шли по Волге. Замерзшее русло реки образовало гладкую дорогу, достаточно широкую для столь большого количества воинов. Когда-то и сам Батый завоевал Северо-Восточную Русь, двигаясь по льду замерзших рек. Путь по Волге позволял Ивану Калите и суздальским князьям уберечь свои владения от тех опустошений, которые несла с собой ордынская конница.

Тверские князья оказались одинокими в своем отчаянном положении. Былые друзья отвернулись от них, и, когда Федорчукова рать приблизилась к Твери, им пришлось бежать из города. Младшие братья, Константин и Василий Михайловичи, вместе с матерью княгиней Анной и с тверскими боярами решили переждать грозу в Ладоге, на северной окраине новгородских земель. Отсюда в случае опасности они рассчитывали уйти еще дальше на северо-запад – во Псков или же в чужие земли. Опальный князь Александр Михайлович Тверской также просил убежища у новгородцев, но получил отказ. Никто не хотел видеть у себя гостя, по следу которого могла нагрянуть страшная Федорчукова рать.

После разгрома Твери хан разделил великое княжение владимирское между двумя своими подданными – Иваном Калитой и Александром Суздальским. Калите достался Новгород, Александру – Владимир. Правда, предпринятый Узбеком раздел существовал всего лишь три года: после кончины суздальского князя в 1331-м Иван Калита получил его долю великого княжения.

Вероятно, тем же летом 1328 года князь Иван одержал в Орде еще одну бескровную победу. Летопись сообщает, что кроме земель из состава великого княжения владимирского хан Узбек «и иныя княжениа даде ему к Москве». Это были три огромные территории, центрами которых служили города Галич, Белоозеро и Углич. Внук Калиты Дмитрий Донской, передавая эти земли сыновьям, назвал их в завещании «куплями» своего деда. Историки давно спорят о том, как понимать слово «купля». Одни связывают его с приданым, которое получали московские князья за своими женами. Другие полагают, что Иван Данилович купил в Орде ярлыки, дававшие ему право на пожизненное управление этими областями. Хан охотно уступил ему это право, ведь измельчавшие местные князья не в состоянии были своевременно и в полной мере платить положенную дань. Московский князь взял на себя их долги и платежные обязательства, а взамен получил верховную власть над огромными лесными территориями.

Зачем понадобилось Ивану становиться «лесным царем», брать на себя управление бескрайними и безлюдными пространствами? Прежде всего, эти области имели большое стратегическое значение для борьбы с Новгородом за Русский Север. Кроме того, Углич с округой имел очень выгодное положение на Волге: отсюда начинались водные пути в тверские, новгородские и белозерские земли. Наконец, лесные княжества были богаты пушным зверем, а «мягкое золото» было главной статьей русской торговли с восточными и западными соседями.

Князь Иван посылал на Север и артели охотников-сокольников для добычи высоко ценившихся в Орде ловчих птиц – соколов и кречетов. Местным властям он строго-настрого приказывал беречь сокольников, не брать с них никаких поборов, «занеже ми люди те надобны».

Иван Калита видит себя во сне едущим перед высокой горой с тающим снегом. Клеймо иконы «Митрополит Петр с житием». XVII век

Великая тишина

Главной заботой нового великого князя стали мир и порядок. Иван хотел дать стране покой, прекратить ордынские «рати». Трудно даже представить, сколь сложной была эта задача, но Калита сумел добиться своего. Летописец конца XIV века, оглядываясь на времена Ивана Даниловича, позволил себе небольшое, но очень интересное отступление. Сообщив о приходе Калиты на великое княжение в 1328 году, он добавляет: «И бысть оттоле тишина велика на 40 лет и престаша погании воевати Русскую землю и заклати христиан, и отдохнуша и починуша христиане от великиа истомы многыа тягости, от насилиа татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земли». Эта «великая тишина» продолжалась, по мнению летописца, 40 лет – с 1328 года до начала московско-литовских войн в 1368-м. В основе ее лежала способность Калиты и его сыновей поддерживать мирные отношения с Ордой, своевременно и в полном объеме выплачивать дань.

Историков давно занимает вопрос: откуда Иван Калита брал деньги для умиротворения Орды? На какие средства он строил свои храмы и обновлял Кремль? Одни полагают, что князь утаивал часть ордынской дани, другие считают, что он резко увеличил торговлю хлебом, третьи указывают на освоение им богатых пушниной областей Русского Севера. Но все это не более чем догадки.

Заметим, что от исследователей как-то ускользало самое простое и, как нам кажется, естественное объяснение. Московский князь твердой рукой навел относительный порядок в том беспределе анархии, воровства и местного произвола, который царил на Руси. Огромные средства попросту разворовывались всякого рода «сильными людьми». Эту вакханалию грабежа дополнял разбой на дорогах, сильно затруднявший торговлю между городами. Один из древних источников с похвалой отзывается об Иване Калите за то, что он «исправи Руськую землю от татей [воров. – «Историк»] и от разбойник». Можно только догадываться, каких усилий это ему стоило и сколько разбойничьих гнезд было разорено тогда московскими воеводами.

Но главными ворами всегда были представители местной знати, и с ними князь расправлялся «невзирая на лица». Василий Ключевский, весьма скептически отзывавшийся о способностях московских князей XIV–XV веков, нашел, однако, несколько добрых слов для Калиты. Историк тонко почувствовал, в чем состояло своеобразное очарование личности князя Ивана для современников. Заняв великокняжеский престол, Иван Данилович «первый начал выводить русское население из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние несчастия. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить в нем общественную безопасность и тишину, московский князь, получив звание великого, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям Северо-Восточной Руси. Этим он подготовил себе широкую популярность, то есть почву для дальнейших успехов».

Но Калита как историческая личность был гораздо значительнее, чем просто добрый и милосердный правитель, хороший хозяин, «образцовый устроитель своего удела». Порядок, который он навел в Московском княжестве и других подвластных ему землях, был, по существу, новым решением вечной проблемы власти. Разрозненные русские княжества XIII века, стонавшие под властью татар, неспособны были консолидироваться в единый политический организм. В сущности, князь Иван сотворил чудо: из мертвых с точки зрения будущего политических молекул он создал живую, способную к развитию клетку – Московское княжество. Небольшое владение он обратил в своего рода зерно российской государственности. Со временем это зерно взошло, превратилось в стебель, раскинуло листья и стало уверенно расти ввысь и вширь, следуя заложенной в нем таинственной генетической программе.

Печать серебряная позолоченная вислая Ивана Калиты. XIV век

Историков давно занимает вопрос: откуда Иван Калита брал деньги для умиротворения Орды и на какие средства он строил свои храмы и обновлял Кремль?

Царь последних времен

В чем же заключается сокровенный «генетический код» московской государственности? Ключ к ответу на этот вопрос дают слова из приписки к Сийскому Евангелию 1340 года. Это так называемая «Похвала Ивану Калите»: «В последнее время в апустевшии земли на запад въстанеть цесарь правду любя… и въсияеть в дни его правда, якоже и бысть при его царстве». Предчувствие скорого Страшного суда («последние времена») заставляло людей с особой остротой воспринимать нравственные императивы и ожидать появления благочестивого государя, призванного победить зло.

Князь Иван хотел построить государство правды, понимая под «правдой» прежде всего Правду Божию. Ее зримые очертания он искал в глубинах Священного Писания. И потомки его, каждый в меру собственных дарований, шли по его стопам. Это понимали, между прочим, и московские летописцы XIV–XV веков, с искренним восторгом повествовавшие об успехах своих князей. «Единодержавие казалось им государством правды, ибо вне его они не видели правды, любви и национальной свободы», – писал российский историк Мстислав Шахматов в своей работе «Государство правды». Основными взаимодополняющими элементами московской государственности были вера и разум. Вера давала энергию, заставляла во всем стремиться к высшей правде; разум указывал пути наведения государственного порядка в большом и беспорядочном русском мире. Вера была незримой известью, скреплявшей тяжелые камни порядка.

Зародившаяся при Калите «московская идея» была по сути религиозно-политической. Упрощая и по необходимости схематизируя, ее можно свести к нескольким ключевым положениям. Бог наказал Русскую землю татарами подобно тому, как отец наказывает любимое дитя, чтобы направить его на путь истинный. Московская земля первой возвращается на путь правды. Ее правитель князь Иван (Божий дар!) своим благочестием снискал милость Всевышнего, которая проявилась и в приезде в Москву святителя Петра, и в спасении Москвы от разгрома во время Федорчуковой рати, и в получении великого княжения владимирского.

Благочестивые московские князья строят храмы и монастыри, подчиняют всю жизнь поискам Божьей Правды. Следуя наставлениям ветхозаветных пророков, они верой и правдой служат новому Навуходоносору – ордынскому «поганому царю». И за это Господь воздает «великой тишиной» для всей Руси. Такое осмысление событий неизбежно приводило к мысли, что именно Москва и ее правители избраны Богом для спасения Русской земли, для ее возвращения на путь правды. Все, что делают москвичи, они делают не по своей прихоти, но во имя исполнения благодатного Божьего Промысла о Руси. Так у московских правителей появлялась уверенность в своей правоте. Она укрепляла их силы и позволяла через покаяние примириться с вечным нравственным законом.

Пройдя тернистый жизненный путь, князь Иван почувствовал приближение конца. Легенда, повествующая о его уходе, проста и величественна. Митрополит Петр предсказал Ивану Даниловичу, что тот заранее узнает о своем смертном часе. И вот сбылось предречение давно умершего святителя. Однажды ночью в дверь княжеской опочивальни кто-то постучал. Послышался голос: «Вот старец пришел…» Это был ангел – вестник скорой кончины.

Желая провести последние дни жизни в молитве и посте, Иван передал власть сыну Симеону, а сам удалился в основанный им придворный Спасский монастырь. Там он и скончался 31 марта 1340 года.

Николай Борисов, доктор исторических наук

.png)