Путь к царству

№129 сентябрь 2025

В течение двух веков Москва из центра маленького княжества превратилась в столицу огромного Русского государства. О том, как это произошло, в интервью «Историку» рассказывает доктор исторических наук, профессор Антон Горский

Беседовал Владимир Рудаков

Антон Горский

Конечно, ни о каком одномоментном переносе столицы из Владимира в Москву в то время речи быть не могло. Даже при Петре I, когда столицу переводили из Москвы в Санкт-Петербург, процесс был растянут во времени и занял чуть ли не десятилетие. Только большевикам удалось управиться в марте 1918-го с переездом столицы с берегов Невы обратно в Первопрестольную за несколько недель. Превращение Москвы в центр средневекового Русского государства и вовсе заняло века: все началось в XIV, а завершилось в XV столетии…

Святой благоверный князь Димитрий Донской, побивающий Мамая. Икона. Конец XX века

Почему Москва?

– Есть много точек зрения: одна связана с географическим фактором, согласно другой московские князья оказались более циничны, выстраивая отношения с Ордой, и менее разборчивы в выборе средств. Якобы это и обеспечило Москве преимущества. Как трактует причины возвышения Москвы современная наука?

– Что касается географического фактора, то сейчас никто о более выгодном местонахождении Москвы уже не говорит, потому что его, собственно, не существовало. Ни особо значимых торговых путей, ни каких-то особых полезных ископаемых, которыми бы не обладали другие, Москва не имела. К тому же Московское княжество было окраинным и в общем-то пограничным: за Окой шла узкая полоса, принадлежащая рязанским князьям, а дальше – владения Орды.

Как это возвышение происходило? Первый этап – это, конечно, эпоха Даниила Александровича, первого московского князя, при котором Москва стала занимать в 1290-е годы достаточно важное положение. В то время князья Северо-Восточной Руси делились на две коалиции, одна из которых ориентировалась на ордынских ханов, правивших в Сарае, а другая – на фактического главу западной части Орды Ногая. Даниил Александрович со своим старшим братом, великим князем Дмитрием, входил в «проногаевскую» группировку и после смерти Дмитрия Александровича в 1294-м выдвинулся в ней на первый план. После разгрома и гибели Ногая в 1300 году, когда все князья признали власть хана Тохты, правившего в Сарае, многие служилые люди тех князей, что прежде ориентировались на Ногая (а это были князья не только Северо-Восточной, но и Южной Руси), перешли на службу к Даниилу Александровичу.

Это серьезно укрепило военную силу московских князей, дало им возможность побороться за первенство в Северо-Восточной Руси, то есть за великое княжение владимирское. Но Даниил Александрович побороться не успел, потому что умер раньше своего старшего брата Андрея, который был великим князем.

Следующий этап – эпоха Юрия Даниловича, положение которого в общем-то было довольно невыгодным, потому что старшим после смерти Андрея Александровича князем Северо-Восточной Руси стал Михаил Ярославич Тверской. Юрий вел с ним борьбу и в ходе нее, вопреки распространенным представлениям, что московские князья в начале XIV века были верными слугами Орды, несколько раз нарушал ханскую волю, когда она была в пользу его противника Михаила.

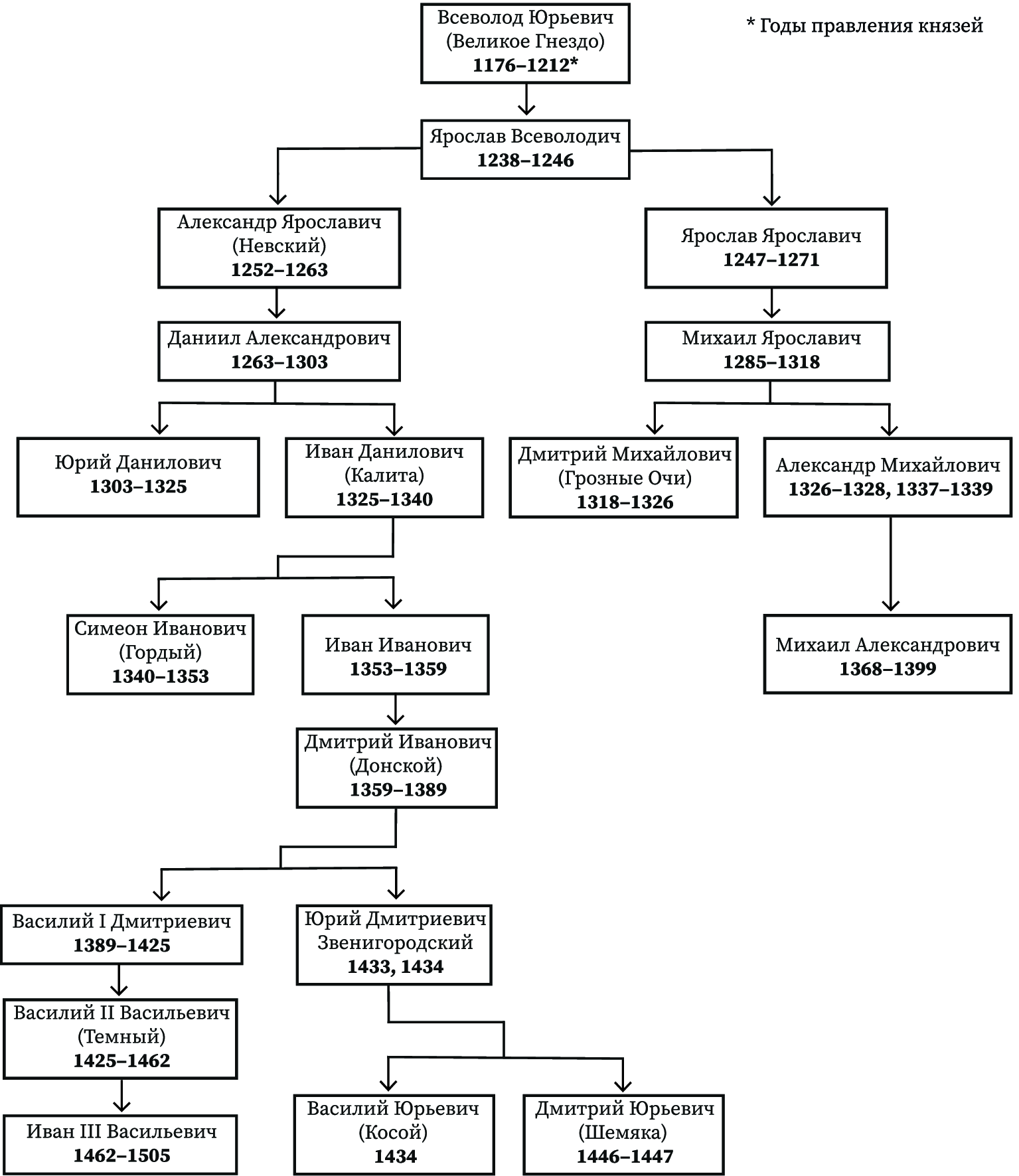

В конечном итоге в 1317 году Юрию удалось добиться великого княжения, создав тем самым прецедент: получение ярлыка московским князем давало основания и его младшим родственникам в будущем также претендовать на этот высокий пост. Интересно, что сам Юрий, согласно представлениям того времени, таких оснований не имел. Во-первых, он не являлся старшим среди потомков великого князя Ярослава Всеволодича, отца Александра Невского. А во-вторых, отец Юрия, Даниил Московский, не был великим князем владимирским. Юрий открыл московским князьям дорогу к великому княжению.

Родословное древо московских князей

Брак и расчет

– Как Юрий Данилович смог войти в семью ордынского хана Узбека? Насколько это было распространенное явление и есть ли понимание того, почему в Орде приняли такое решение?

– Надо сказать, что Юрий долгое время не был ханским фаворитом. С 1305 года он боролся с Михаилом Тверским за великое княжение, и предпочтение в этой борьбе и хан Тохта, и затем хан Узбек отдавали именно Михаилу Тверскому. Но затем, в 1317 году, ситуация изменилась. До этого Юрий два года пребывал при ханском дворе, и ему была дана в жены Кончака, сестра Узбека. Что подтолкнуло хана к подобному решению, из источников неясно. Можно, конечно, рассуждать, что ему не хотелось, чтобы Михаил слишком усиливался, как это, в общем, и произошло к тому времени. Но какова здесь роль самой ханской сестры и каковы были цели самого Узбека, мы не знаем.

Что касается прецедентов, то они до этого были: первым женился при ханском дворе, видимо, еще Ярослав Всеволодич, прадед Юрия. Правда, непонятно, какой статус был у его жены – может быть, она тоже была сестрой хана (Батыя), но это лишь догадки. Известна также женитьба ярославского князя Федора Ростиславича на представительнице ханского рода, но утверждение, что она была дочерью хана, содержится лишь в поздних версиях его Жития и потому представляется сомнительным. Поэтому женитьба Юрия на сестре хана – не то что беспрецедентный, но достаточно редкий факт.

Князь Юрий Данилович. Фреска Архангельского собора Московского Кремля. Вторая половина XVII века

Князь Юрий Данилович. Фреска Архангельского собора Московского Кремля. Вторая половина XVII века

– Историки часто пишут о противостоянии Москвы и Твери: Тверь якобы выступала с антиордынских позиций, а Москва – с позиций слепого подчинения Орде. В какой мере это справедливо?

– Нет, такого в начале XIV века не было: и московские, и тверские князья признавали верховную власть ордынских ханов, но могли проявлять некоторую нелояльность к какой-то конкретной ханской воле, если она была направлена в пользу их конкурентов. При этом гораздо чаще такую нелояльность выказывал Юрий Данилович. В 1305 году, когда решался вопрос о великом княжении, ханский ярлык получил Михаил Ярославич, но Юрий не пожелал уступать ему Переяславль-Залесский, хотя тот должен был отойти к новому великому князю. Лишь поход Михаила на Москву (по-видимому, вместе с ордынским отрядом) вынудил московского князя отказаться от Переяславля. Тогда Юрий стал претендовать на княжение в Великом Новгороде, контроль над которым тоже был частью прерогатив великого князя, и только в 1308 году прекратил свои притязания после похода тверского князя на Москву. Потом Юрий завладел Нижегородским княжеством – оно после смерти местного князя было выморочным, то есть осталось без правителя, и переходило по традиции к великому князю. Иными словами, в течение десяти с лишним лет как раз Михаил проявлял полную лояльность к Орде, а Юрий неоднократно игнорировал ханскую волю.

А вот в 1317 году роли переменились. Юрий, став великим князем, двинулся на Русь с ордынским послом. Михаил признал, что великое княжение перешло к Юрию Даниловичу, но, когда тот стал разорять Тверское княжество, Михаил Ярославич оказал сопротивление, потому что, как выяснилось, на это не было «царева повеления», то есть ханской воли. Михаил разбил войско Юрия, в которое входил отряд татар во главе с ханским послом. На следующий год оба князя были вызваны в Орду, и там Михаила приговорили к смерти. Причем главной его виной было даже не то, что он бился с ханским послом, и не отказ платить дань, который Михаил отрицал, а смерть в плену сестры хана Узбека, жены Юрия, захваченной тверичами в битве у села Бортенево. Сразу возникла версия, что ее уморили по приказу Михаила, хотя вряд ли это так. Однако обвинение было выдвинуто, и Михаила постигла смертная казнь.

Уже позже, когда великим князем стал Иван Калита, он действительно сохранял полную лояльность хану, в отличие от Юрия, который в 1322 году опять проявил непослушание – не передал вовремя дань в Орду, за что был лишен великого княжения. Но тверской князь Александр Михайлович в 1327-м допустил еще большую провинность – присоединился к землякам, восставшим против ханского посла Чолхана (Щелкана). После этого ордынская поддержка надолго перешла от тверских князей к московским…

Монета Золотой Орды в годы правления Узбек-хана (1313–1341). Серебро

– Как потомки Юрия смогли вернуть себе титул великого князя, который сам Юрий потерял?

– После гибели Юрия в Орде в 1325 году (его убил находившийся там сын Михаила Тверского – князь Дмитрий Грозные Очи, которого за это, в свою очередь, казнили по приказу Узбека) и тверского восстания 1327 года Иван Данилович Калита получил великое княжение и сохранил его до конца жизни. Далее великими князьями были его сыновья Симеон и Иван, но в начале 1360-х годов московские князья снова лишились великого княжения. Вскоре им удалось его вернуть в условиях нараставших междоусобиц в Орде, уже при Дмитрии Ивановиче Донском, который в итоге добился признания этого титула за собой и своими потомками от всех соседей и, что особенно важно, от ордынского хана: в 1383 году хан Тохтамыш признал великое княжение наследственным достоянием московских князей. После этого никаких соперников в Северо-Восточной Руси у Москвы уже не было.

Крепкий хозяйственник

– Как вы оцениваете роль Ивана Калиты? Каковы долгосрочные последствия его деятельности?

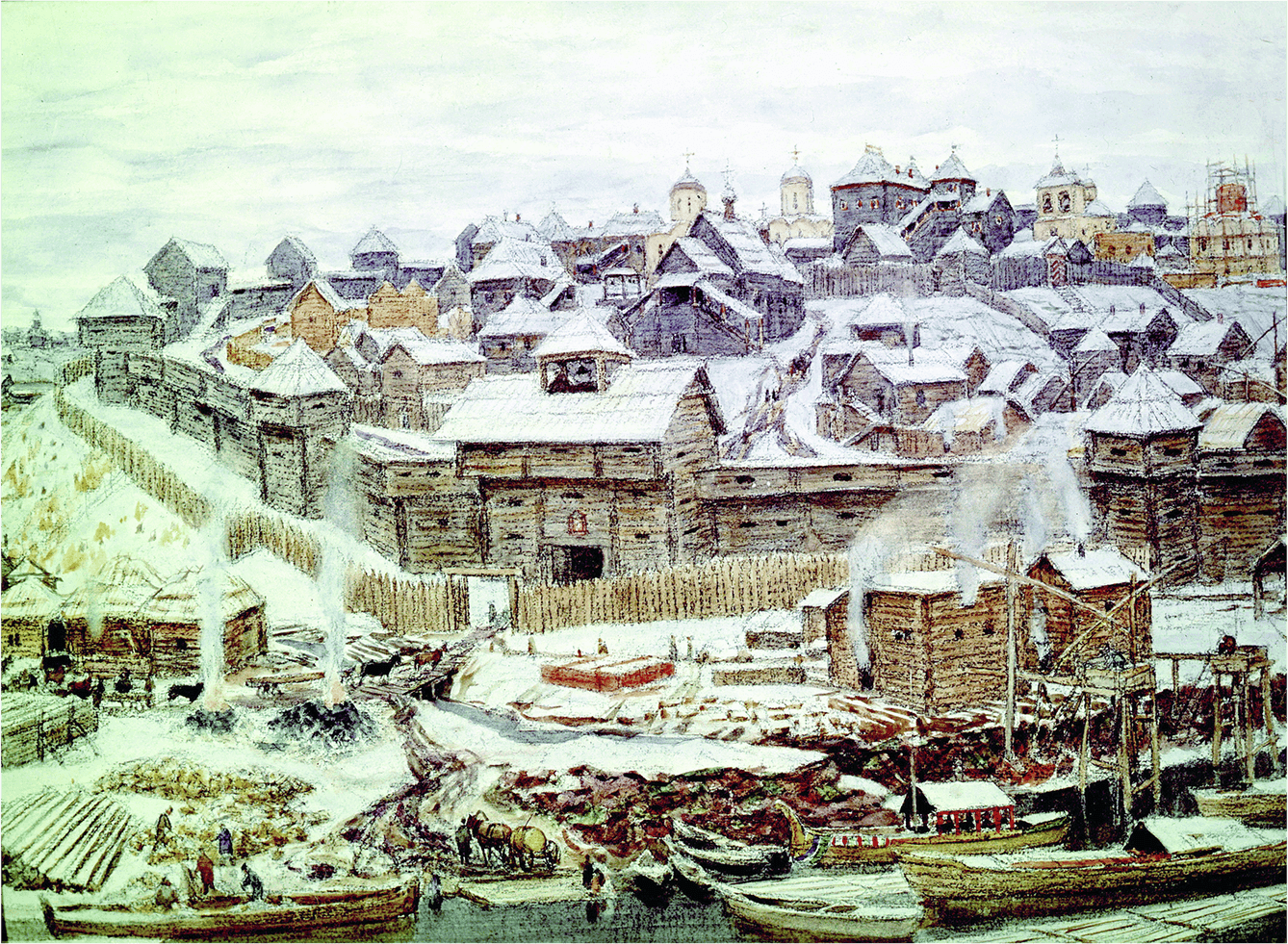

– Историческая роль Калиты весьма велика: он стал первым из московских князей, кто сохранил великое княжение за собой до конца жизни. И конечно, укрепил его путем ряда присоединений. Помимо Дмитровского княжества это так называемые «купли» Ивана Калиты – Угличское, Белозерское и Галичское княжества. Обращаю внимание: присоединения делались не к Московскому княжеству, а именно к великому княжению владимирскому. Так что, когда в 1360−1362 годах московские князья его ненадолго лишились, они все это потеряли и вернули лишь вместе с великим княжением. Тем не менее это было серьезное усиление, и именно в годы правления Ивана Калиты Москва накопила большой потенциал – политический, военный, экономический. Никакое другое княжество Северо-Восточной Руси не было с ней сопоставимо. Это, конечно, сыграло свою роль впоследствии, когда была попытка лишить московских князей великого княжения. Она сорвалась не только потому, что в Орде было несколько конкурирующих правителей, чем воспользовались московские правящие круги, но и потому, что перевес Москвы уже был значительным.

Московский Кремль при Иване Калите. Худ. А.М. Васнецов. 1921 год

– Каким способом московские князья приобретали новые земли?

– Способов было много: и покупка территорий, и прямая передача по ханскому ярлыку, и присоединение выморочных княжеств великим князем владимирским, и договоренности с местными князьями, передававшими часть своих суверенных прав великому князю. В середине XIV века московские князья здесь действительно были наиболее успешными. Статус великого князя владимирского и всея Руси давал московским правителям ощутимые преимущества, благодаря чему подвластная Москве территория неуклонно расширялась. Конечно, главным приобретением был переход великого княжения владимирского из временного в наследственное достояние московских князей, которые благодаря этому получали контроль над обширной территорией с городами Владимиром, Костромой, Переяславлем-Залесским, Юрьевом-Польским и другими. Собственно, это объединение Московского и Владимирского княжеств создало территориальное ядро будущего российского государства.

Позиция Церкви

– Ровно 900 лет назад, в 1325 году, тогдашний митрополит всея Руси Петр переехал в Москву. Какую роль Церковь сыграла в возвышении Москвы? И почему церковные иерархи сделали ставку именно на Москву?

– Что касается союза митрополита Петра с московскими князьями, то он, видимо, был предопределен еще до его приезда в Северо-Восточную Русь. Петр был галичанином, ставленником галицко-волынского князя Юрия Львовича, а московские князья Даниловичи, вероятно, были по материнской линии племянниками этого князя. Опять-таки, прямых данных об этом нет, но, скорее всего, именно дочь Льва Даниловича Галицкого, сестра Юрия Львовича, была женой князя Даниила Александровича и матерью Юрия Даниловича. Соответственно, когда Петр был поставлен митрополитом всея Руси и отправился в Северо-Восточную Русь, где и пребывал бóльшую часть времени, с кем он мог там сотрудничать в первую очередь? Конечно, с московским князем. Поэтому тверской князь, он же великий князь владимирский Михаил Ярославич, изначально был настроен против Петра; у него был свой кандидат на митрополию, Геронтий, но тот так и не смог получить заветный сан.

В результате Михаил с помощью тверского епископа Андрея инициировал обвинение против Петра, которое разбиралось в Переяславле-Залесском на церковном соборе 1310 года. Московские князья выступили в защиту Петра, и его оправдали. С тех пор и до самой кончины он оставался естественным союзником московских князей, много времени проводил в Москве и там же был похоронен. Его преемник, грек Феогност, также ориентировался на московских князей, тем более что, когда он прибыл в 1328 году на Русь, великим князем стал Иван Калита. Следующий митрополит, Алексий, и вовсе был сыном московского боярина. Отец его, кстати, происходил из Южной Руси и выехал к Даниилу Александровичу после поражения Ногая. Но сам Алексий, разумеется, вырос в Москве.

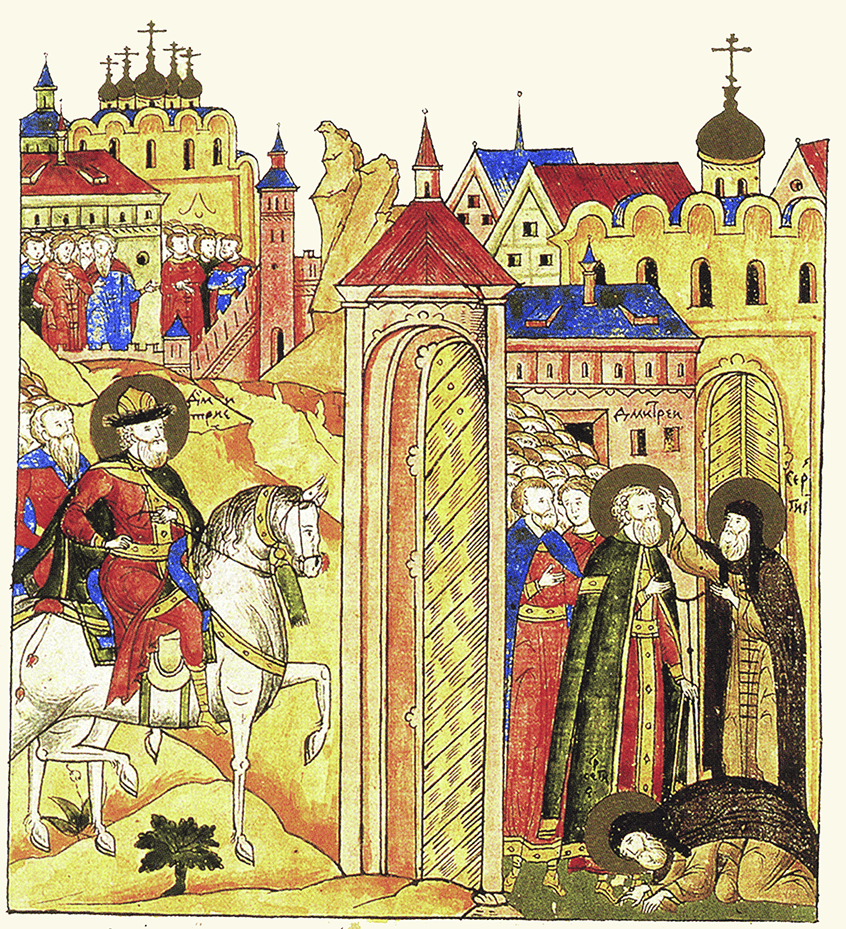

– Еще один вопрос, связанный с ролью Церкви. Как оценить значение Сергия Радонежского в период, о котором мы говорим, и как оценить уровень его взаимодействия с князем Дмитрием? В литературе это часто представлено так, что это был чуть ли не тандем. Насколько это верно?

– Такой тандем образовался у Дмитрия Ивановича с митрополитом Алексием, который в пору отрочества князя играл важную роль в политике и сохранял ее до своей кончины в 1378-м. С Сергием же у Дмитрия были разные периоды в отношениях: в целом, конечно, они сотрудничали, но возникали у них и серьезные разногласия. Например, в том же 1378 году по вопросу о преемнике Алексия. Сергий Радонежский поддерживал митрополита Киприана, болгарина, чье назначение было одобрено Константинополем, а князь Дмитрий Иванович отстаивал своего кандидата – Михаила (Митяя). Из-за этого несколько лет между ними сохранялось некоторое напряжение.

Конечно, Сергий поддерживал Дмитрия в политических вопросах, но та поездка князя в Троице-Сергиев монастырь к преподобному перед походом против Мамая, которая упоминается в Житии Сергия Радонежского, а потом, уже расцвеченная сказочными подробностями, в «Сказании о Мамаевом побоище», скорее всего, имела место не перед Куликовской битвой, а перед битвой на Воже в 1378 году. Однако в летописной повести о Куликовской битве упоминается грамота, которую Сергий прислал войску, уже подходившему к Дону. Он снова поддержал Дмитрия Донского в 1385 году. Тогда поездка Сергия в Рязань после войны Дмитрия с рязанским князем Олегом привела к заключению мира между Москвой и Рязанью, соблюдавшегося потом долгое время. В целом позиция Церкви, конечно, способствовала усилению Москвы и ее превращению в общерусский политический центр.

Приезд князя Дмитрия Ивановича в Троицкий монастырь и получение благословения от преподобного Сергия на битву с Мамаем. Миниатюра лицевого Жития Сергия Радонежского. Конец XVI века

Монета Дмитрия Донского. 1362–1389 годы. Серебро

Москва и Орда

– Почему Орда, которая вроде бы была заинтересована в конкуренции за титул великого князя, признала его переход к московским князьям? В чем был ее интерес?

– Действительно, в первое столетие после установления ордынской власти ханы стремились передавать великое княжение правителям разных княжеств, но нельзя сказать, что это была продуманная политика и после смерти правителя одного княжества ярлык обязательно передавался в другое.

Да и кто мог претендовать до начала XIV века на великое княжение, кроме старшего среди потомков Ярослава Всеволодича – того, кто первым в 1243 году получил ярлык от ордынских правителей? Только второй по старшинству, если он находил возможность обвинить в чем-то своего конкурента и занять его место. Так, собственно, и было во второй половине XIII века. В следующем столетии ситуация изменилась именно потому, что Юрий Данилович занял великое княжение уже без легитимных оснований для этого. В дальнейшем все его преемники – великие князья – либо не имели прав на великое княжение «по отчине», либо не были старшими среди потомков Ярослава Всеволодича. Конечно, объективно Орда, с одной стороны, не желала усиления отдельных правителей за счет других, а с другой – ей была выгодна определенная стабильность, прежде всего чтобы бесперебойно получать дань. В этом смысле постоянно разжигать междоусобицы между князьями Орде было не с руки.

– При этом со стороны Москвы власть хана над русскими землями в этот период не оспаривалась?

– Именно так. До второй половины XV века сюзеренитет ордынского «царя», как называли в русских землях правителя Улуса Джучи, не подвергался сомнению ни политическими деятелями, ни деятелями общественной мысли. Акты сопротивления татарам были связаны либо с междукняжескими конфликтами на Руси (князья могли оказываться в конфронтации с ханом, поддерживавшим их соперников), либо с ситуациями, когда реальная власть в Орде принадлежала не ханам, а временщикам (как при Мамае и Едигее). За этим еще не стояло осознанное стремление к полному уничтожению зависимости.

Показательная история произошла в 1425 году. После смерти Василия I разгорелся спор о наследовании престола между его малолетним сыном Василием и братом Юрием Дмитриевичем. В результате посредничества митрополита Фотия Юрий отказался от своих притязаний, но только на время: стороны договорились вынести спор на суд «царя». Такое решение было принято в условиях, когда в Орде шла борьба за власть между несколькими претендентами. Если бы в московских правящих кругах существовало стремление покончить с зависимостью от Орды, для этого был весьма подходящий с военно-политической точки зрения момент: средств для восстановления власти силой, как, например, у Тохтамыша в 1382-м или Едигея в 1408-м, претенденты на ханский престол не имели. Но при великокняжеском и удельнокняжеских дворах не возникало даже мысли такого рода: царь есть царь, как бы слаб он ни был, – это сюзерен, верховенство которого надо признавать. И решение спора о великом княжении лучше всего вынести на суд сюзерена, что и было сделано шесть лет спустя, в 1431 году. Пройдет еще несколько десятилетий, и только в 70-е годы XV века, в эпоху Ивана III, ситуация изменится: легитимность власти ордынских ханов над русскими землями будет поставлена под сомнение, а вслед за этим и сама зависимость уйдет в прошлое.

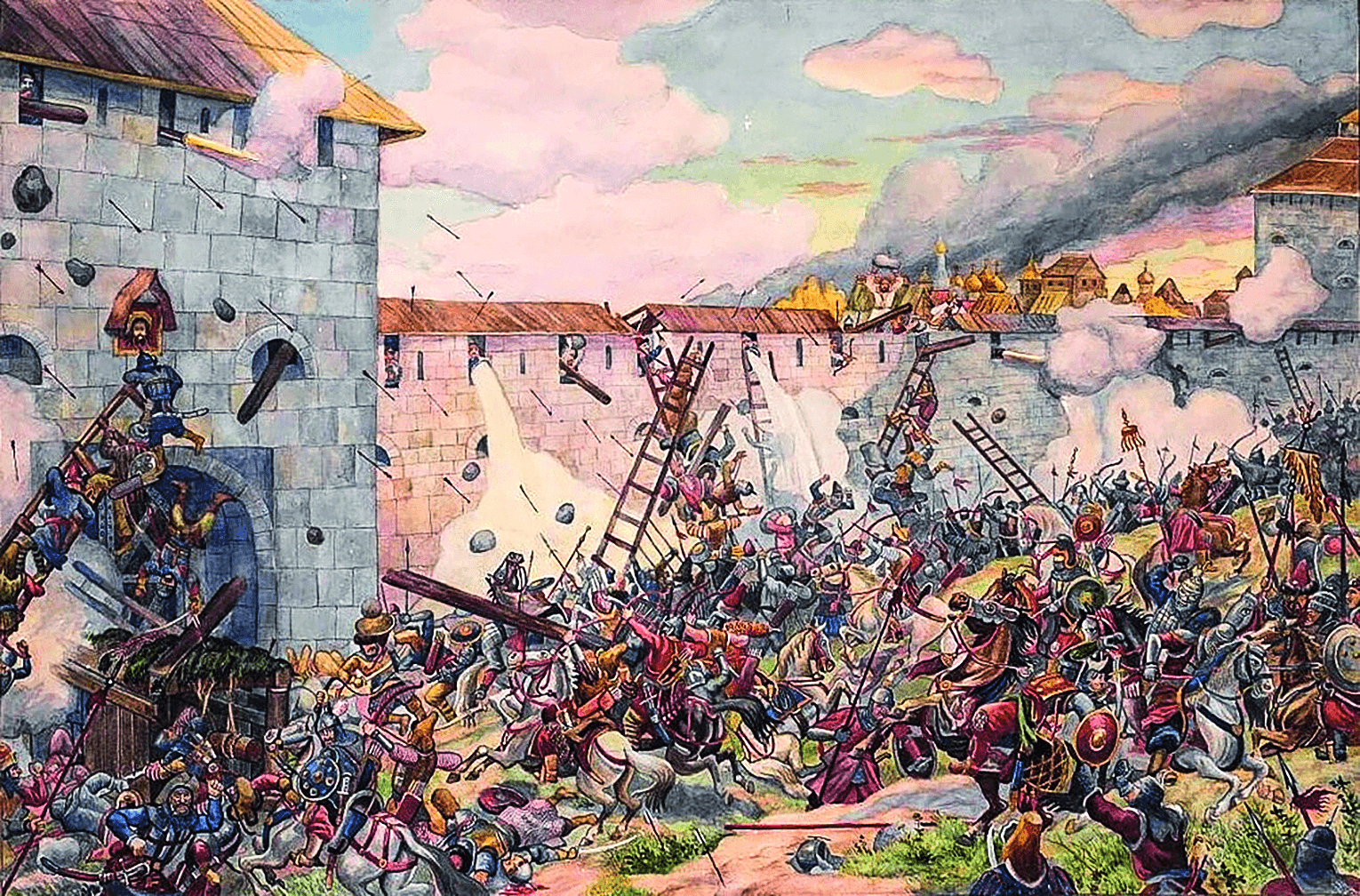

Тохтамыш штурмует стены Кремля в 1382 году. Худ. Э.Э. Лисснер. Конец 1930-х – начало 1940-х годов

Святитель Петр

Митрополит Киевский и всея Руси Петр родился на Волыни около 1260 года. С 12 лет жил в монастыре, где стал искусным иконописцем. Основал и возглавил обитель на реке Рате, за что был прозван Ратенским. После посвящения в митрополиты в Константинополе в 1308 году он вскоре покинул разоренный Киев и уехал во Владимир. Заботился о восстановлении и украшении храмов, разрушенных в ходе ордынских набегов. Петр неизменно поддерживал московских князей в их борьбе с Тверью, подолгу жил в Москве. Из-за интриг своих недоброжелателей он был обвинен в торговле церковными должностями, но оправдан судом благодаря поддержке князя Юрия Даниловича и хана Узбека, выдавшего ему ранее в Орде ярлык на митрополию. В 1325 году по предложению Ивана Калиты Петр окончательно перебрался из Владимира в Москву, где князь заложил в честь этого события первую каменную церковь – Успенский собор. Митрополит не дожил до завершения строительства: он умер в 1326-м и был погребен в стене нового собора. Через 13 лет Петр был канонизирован, став первым московским святым.

Святитель Феогност

О происхождении митрополита Феогноста ничего не известно, кроме того что он был греком из Константинополя и еще в юности ушел в монастырь. Спустя два года после кончины митрополита Петра, в 1328-м, Феогност был возведен в сан митрополита всея Руси в Константинополе и отправился в Москву, где и обосновался, хотя часто путешествовал по своей митрополии. Он прославился строительством при поддержке Ивана Калиты множества храмов, включая Архангельский собор в Кремле и возведенный там же собор Спаса на Бору, вокруг которого возник первый из московских монастырей – Спасо-Преображенский. Искушенный в дипломатии митрополит способствовал примирению Москвы с Новгородом и другими княжествами, а также объединению Русской церкви – его усилиями были ликвидированы самостоятельные митрополии в Галиции и Литве. Во время поездки в Орду в 1342 году он был обвинен в утаивании доходов, но сумел оправдаться и добился подтверждения всех прежних церковных льгот. Умер Феогност в 1353-м от охватившей Русь чумы, издавна считался святым, а в XIX веке был канонизирован официально.

Что почитать

Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000

Борисов Н.С. Возвышение Москвы. М., 2011

Лента времени

1263 год

Начало правления первого московского князя Даниила Александровича (1263–1303).

1317 год

Женитьба московского князя Юрия Даниловича на сестре хана Узбека и получение им ярлыка на владимирское великое княжение, разгром московского войска тверским князем Михаилом Ярославичем в Бортеневской битве.

1318 год

Казнь в Орде Михаила Тверского.

1325 год

Убийство в Орде Юрия Даниловича сыном Михаила Тверского – Дмитрием Грозные Очи, начало правления Ивана Даниловича Калиты (1325–1340), перенос из Владимира в Москву резиденции митрополита всея Руси.

1327 год

Разгром антиордынского восстания в Твери при участии войска московского князя Ивана Калиты.

1359 год

Начало «великой замятни» в Золотой Орде, начало княжения Дмитрия Донского (1359–1389).

1374 год

Прекращение выплаты дани темнику Мамаю по решению великого князя Дмитрия Ивановича.

1378 год

Первая победа русских над ордынцами на реке Воже.

1380 год

Разгром войска Мамая в Куликовской битве.

1382 год

Разорение Москвы ханом Тохтамышем.

1383 год

Признание наследственного права московских князей на великое княжение владимирское, возобновление выплаты дани русскими землями.

1408 год

Поход на Москву темника Едигея.

1425 год

Начало междоусобной войны между потомками Дмитрия Донского (1425–1453).

1462–1505 годы

Правление Ивана III.

1472 год

Победа Ивана III над войском хана Ахмата под Алексином, прекращение выплаты дани Орде.

1478 год

Присоединение к Москве Новгородской земли.

1480 год

Стояние на реке Угре, окончательное освобождение русских земель от ордынской зависимости.

1547 год

Провозглашение Ивана IV царем всея Руси.

Владимир Рудаков

.png)