Выиграть мир, проиграв войну

№129 сентябрь 2025

В начале сентября 1905 года в американском Портсмуте был подписан мирный договор между Россией и Японией. Как Санкт-Петербургу удалось заключить выгодный мир по итогам весьма неудачной войны?

Олег Айрапетов, кандидат исторических наук, лауреат премии журнала «Историк»

Русскую делегацию на переговорах с Японией после отказа нескольких профессиональных дипломатов возглавил председатель Комитета министров Сергей Витте. Не любивший его Николай II пошел на это назначение с трудом, только по настоянию министра иностранных дел Владимира Ламздорфа. Наряду с Витте в делегацию вошли дипломат Роман фон Розен и юрист Федор Мартенс. Глава русских переговорщиков оказался в сложном положении: власти Японии требовали уступки территорий и выплаты военных издержек, против чего решительно выступал император.

Делегация отплыла в Америку из Шербура на борту немецкого парохода «Кайзер Вильгельм». Уже на судне ее сопровождали журналисты, с которыми Витте охотно общался. Он был невозмутим и спокоен, хотя новости не настраивали на положительный лад. Японцы сохраняли контроль над Сахалином и даже использовали его как плацдарм для высадки на материк. По мнению Петербурга, существовала опасность движения противника на Владивосток, а также полной оккупации им Маньчжурии. Поражение России было очевидным, союзников в мире у нее не просматривалось, а внутри страны продолжала бушевать революция.

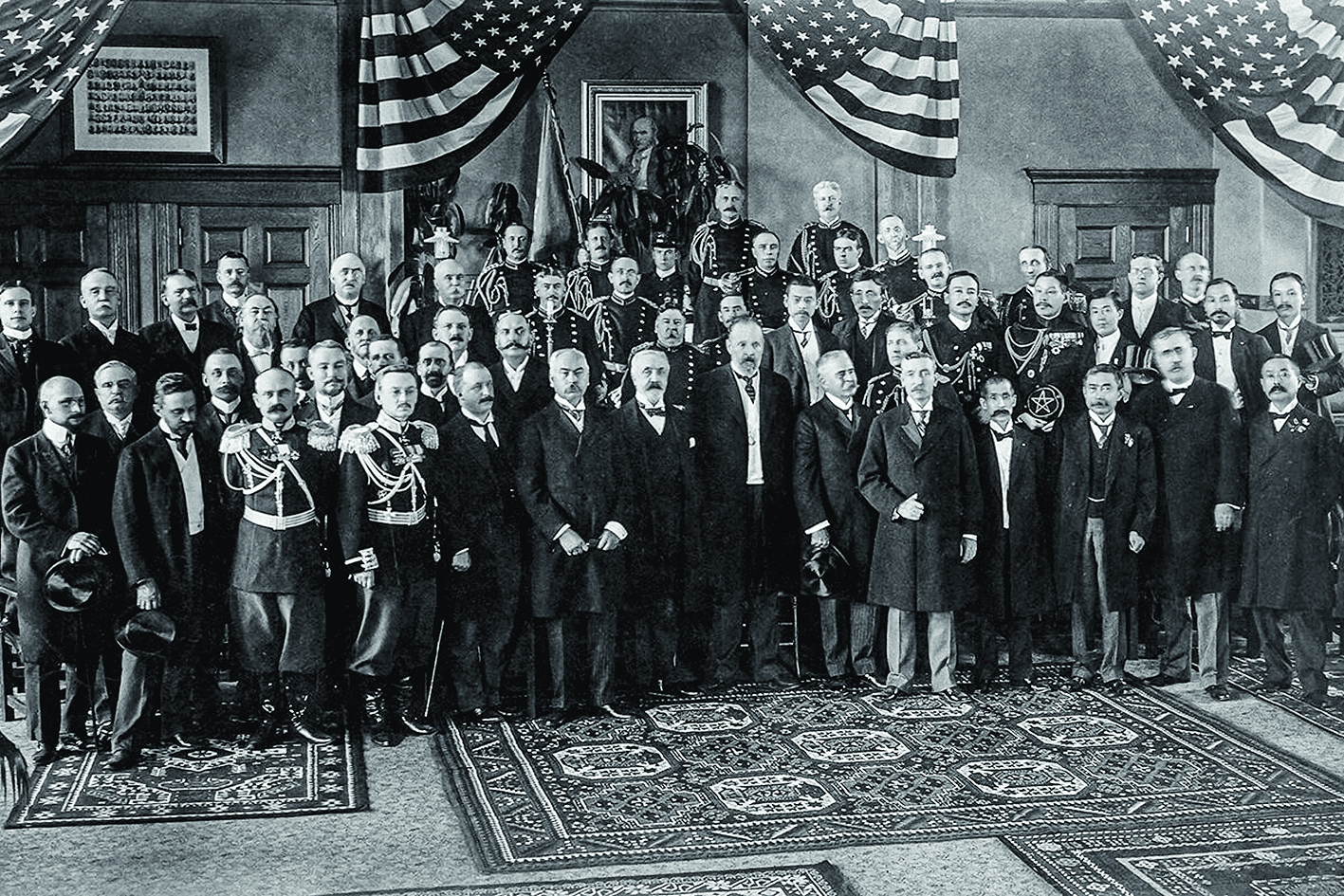

Участники русско-японских переговоров после подписания Портсмутского мирного договора. США, штат Нью-Гэмпшир, 1905 год

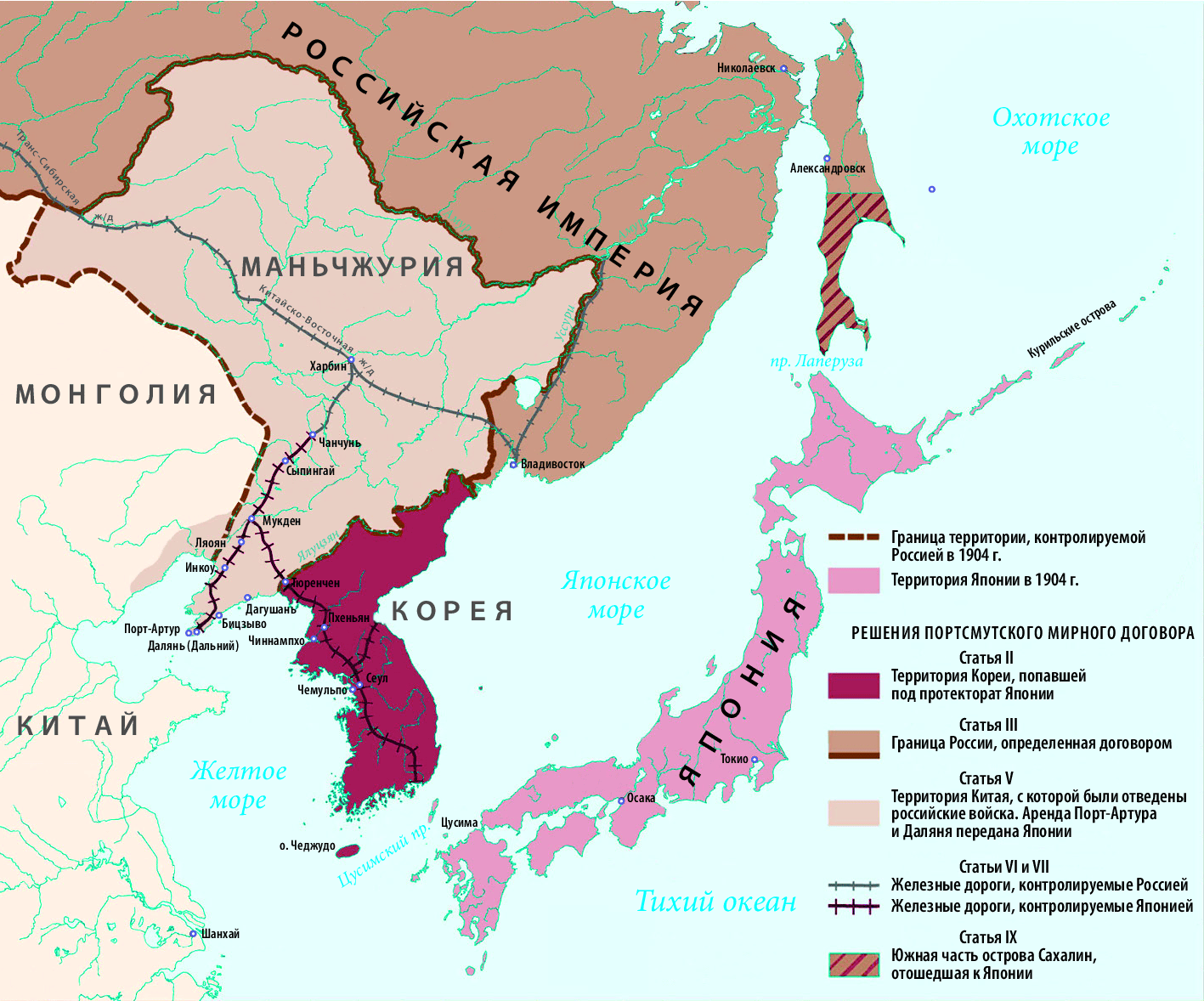

Портсмутский мирный договор 23 августа (5 сентября) 1905 года

Запад против России

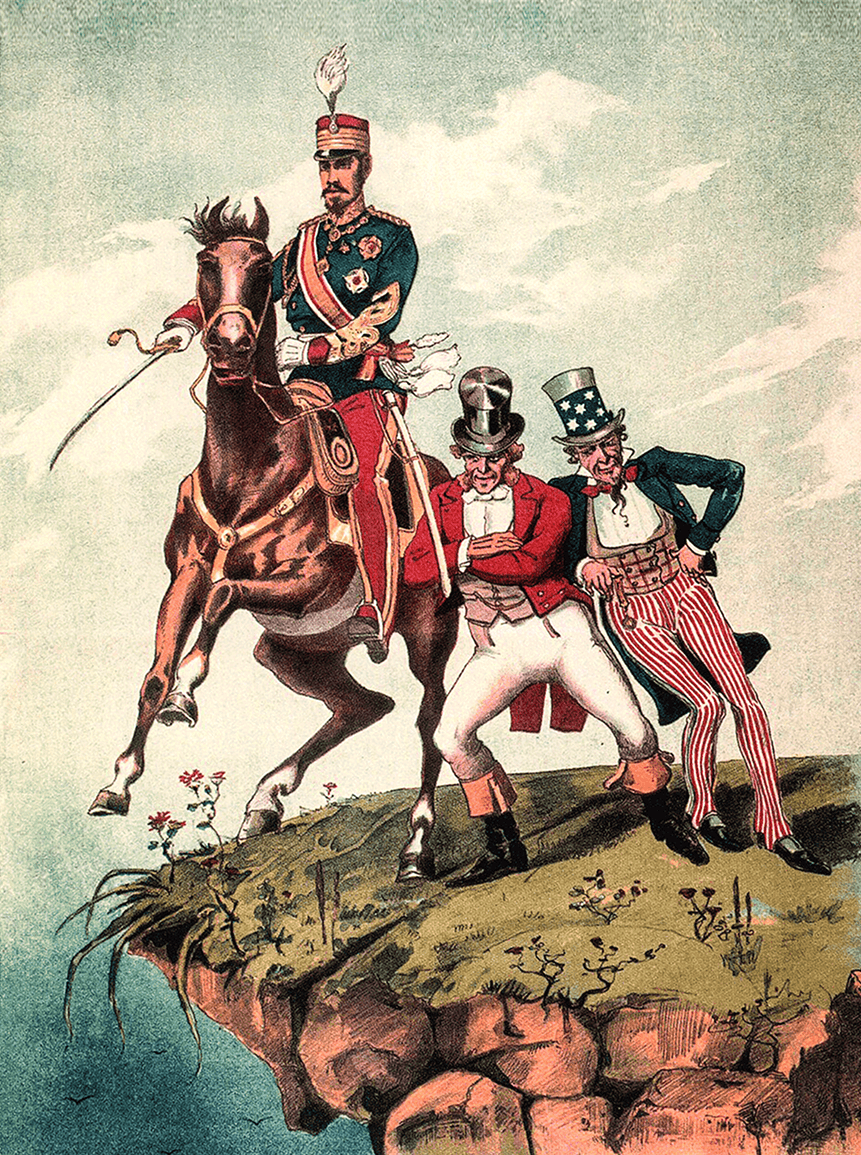

Америка была выбрана местом переговоров несмотря на то, что ее общественное мнение было настроено крайне враждебно по отношению к России и в высшей степени сочувственно к Японии. Причиной были опасения чрезмерного усиления Российской империи на Тихом океане и состояние еврейского вопроса. Погромы во время революции лишь усилили эти настроения, которые разделял и сам президент Теодор Рузвельт. Фактически японцы вели войну благодаря займам, предоставленным им американским банком ярого русофоба Джейкоба Шиффа «Кун, Лейб и К°». Так что Вашингтон не был нейтральным, он играл на стороне Токио. 7 июля 1905 года США согласились содействовать передаче Японии Порт-Артура и Ляодунского полуострова, а также признали ее особые права на Корею. Англо-японский союз, продленный 12 августа еще на десятилетие, имел схожие положения. Но в отличие от предыдущего, он содержал обязательства одной из сторон прийти на помощь союзнику в случае войны с другим государством (под вероятными противниками по-прежнему подразумевались Россия и союзная ей Франция).

Перед отъездом в Портсмут 1 (14) июля Витте встретился с великим князем Николаем Николаевичем, чтобы выяснить состояние русской армии и ближайшие перспективы военных действий. Результаты были малоутешительными, хотя новых больших поражений, подобных Ляояну и Мукдену, великий князь не ожидал. Наоборот, он считал, что русская армия в состоянии перейти в контрнаступление и оттеснить врага, но оценивал стоимость этой кампании в 1 млрд рублей, а потери – в 200 тыс. убитыми и ранеными. При этом господство на море оставалось в руках японцев, и, следовательно, можно было ожидать занятия противником Сахалина и значительной части Приморской области. Тем не менее Витте просил командование организовать наступление: даже частичный успех в этой обстановке был бы важен для улучшения позиций русской делегации.

Однако командующий вооруженными силами на Дальнем Востоке Николай Линевич не собирался наступать. К его нерешительности добавилось опасение, что революция сделает то, чего не удалось японской армии, – отрежет русские войска в Маньчжурии от снабжения по железной дороге. Организации РСДРП, действовавшие на Сибирской железной дороге, занимались безудержной пропагандой, фактически играя на руку противнику: «В то время, пока народный враг – царское правительство – сладко поет о мире, дружно подготовим общую стачку по линии дороги и остановим все поезда. Сами солдаты будут рады помочь нам. Но для этого надо работать, товарищи!»

Между тем японцы тоже не теряли времени. В Токио перед началом переговоров шли острые споры об их программе. Наиболее жестко был настроен министр иностранных дел барон Дзютаро Комура: он настаивал на том, чтобы включить в нее не только контрибуцию, признание японского контроля над Кореей и Южной Маньчжурией до Харбина, но и обязательства России вывести войска из Маньчжурии, предоставление Японии полных прав на рыболовство в Приморье и свободное судоходство по Амуру, открытие Благовещенска, Хабаровска и Николаевска для свободной торговли и проживания японских подданных.

Было ясно, что эти требования полностью реализовать не удастся, как, впрочем, и то, что японское общественное мнение не простит этого руководителю делегации своей страны на переговорах. Поэтому император сразу же вывел из числа кандидатов одного из самых авторитетных японских государственных деятелей – маркиза Хиробуми Ито. От чести возглавить делегацию отказался и премьер-министр виконт Таро Кацура. Будущий мир превращался в почти такую же ловушку для японских политиков, каким он был для русских. Значительная часть русского общества по самым разным причинам не простила бы уступок Японии, неизбежных после такой неудачной войны и при таких неблагоприятных обстоятельствах, а подавляющее большинство японского общества не простило бы отказа от самых жестких требований к России.

Наиболее точно эти народные чувства изложил в своей программе барон Комура, который в итоге и был назначен главой японской делегации. Комура полностью подходил на роль потенциального козла отпущения: он был моложе многих членов правительства (50 лет) и слишком амбициозен, а его возможная отставка не привела бы к правительственному кризису. Назначение Комуры закладывало предпосылки кризиса на переговорах, поэтому его и лишили права в случае угрозы срыва переговоров решать их судьбу без санкции правительства. Последнее делало неизбежным активную переписку между Портсмутом и Токио, как, впрочем, и между Портсмутом и Петербургом. Японцы не сумели взломать русский дипломатический шифр и поэтому вынуждены были обращаться к помощи британских криптографов, также действовавших не всегда удачно. 8 июля 1905 года японская делегация под одобрительные возгласы многотысячной толпы, скандировавшей «банзай», отбыла в США. «Когда я вернусь, – сказал Комура сопровождавшему его чиновнику, – эти люди превратятся в бунтующую толпу и встретят меня комьями грязи или стрельбой. Так что лучше сейчас насладиться их "банзаем"».

Японский император и его лукавые доброжелатели. Джон Буль (Англия) и дядя Сэм (США) толкают конного японского микадо в пропасть. Русский плакат. 1904 год

26-й президент США Теодор Рузвельт. 1906 год

«За мир, но не любой ценой»

Имея перед собой противника, опиравшегося на достигнутые успехи и поддержку союзников, а позади – страну, охваченную революцией, и армию, командование которой не желало переходить в наступление, Витте пришлось рассчитывать только на собственные дипломатические способности. Когда-то он был сторонником активной экспансии на Дальнем Востоке, но теперь его внешнеполитическая программа отличалась трезвостью. «Нам нужен скорейший, но прочный мир на Дальнем Востоке, – писал он еще 23 июня (6 июля) военному министру Алексею Куропаткину. – Нужно пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми там в последние десятилетия. Нужно покончить со смутою в России и начать новую, деятельную жизнь разумного строительства. Нужно лет 20–25 заняться только самими собой и успокоиться во внешних отношениях. Мы не будем играть мировой роли, – ну, с этим нужно смириться. Главное, внутреннее положение, – если мы не успокоим смуту, то можем потерять большинство приобретений, сделанных в XIX столетии».

С таким настроением отправился в США глава русской делегации. Перед ним стояла весьма непростая задача. До известной степени она упрощалась тем, что русские дешифровальщики (в отличие от японских) сумели разгадать дипломатический шифр противника и в МИД получили возможность читать значительную часть переписки Токио с посольствами в США и Европе. Впрочем, удержать это в секрете не удалось: сотрудник Форин-офиса известил японского посла в Берлине о том, что русские, судя по всему, имеют доступ к секретным сообщениям японских дипломатов. В результате накануне переговоров Япония сменила шифр, что стало весьма ощутимой потерей для русской делегации. Витте пришлось действовать вслепую. Своим союзником он решил сделать общественное мнение страны, где велись переговоры, и, еще будучи в Париже, дал интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, которое вышло под заголовком: «За мир, но не любой ценой».

По прибытии в Нью-Йорк, еще до начала переговоров, Витте сумел добиться многого. «Приезд Витте, – докладывал русский финансовый агент, – безусловно, произвел во враждебном, даже злорадном, к нам отношении американского общества как будто перемену; в части публики замечаются признаки симпатии к России». Впрочем, эти успехи не стоит переоценивать, так как американский внешнеполитический курс оставался неизменным. На встрече с Рузвельтом 4 августа Витте заявил, что категорически против заключения мира на условиях, «задевающих честь» России, но поддержки у президента не получил. Желая укрепить имидж «миротворца», тот планировал как можно быстрее прекратить войну, чего можно было достичь лишь путем максимальных уступок Японии.

5 августа две делегации прибыли на американских крейсерах «Такома» (японская) и «Чаттануга» (русская) в город Ойстер-Бей, где они впервые встретились на борту президентской яхты «Мейфлауер». 8 августа делегации переместились в Портсмут, а на следующий день приступили к переговорам. Формально это были консультации по принципам ведения диалога, которые завершились подписанием 9 августа предварительного протокола – документы должны были вестись на французском (русская делегация) и английском (японская делегация) языках, в секретном режиме. Все заявления для прессы допускались только по обоюдному согласию сторон.

Столкновение позиций

С самого начала переговоров министр иностранных дел Японии выступил с весьма тяжелыми для России требованиями. Они были озвучены уже на первом утреннем заседании 10 августа:

1) признание особых политических, военных и экономических прав Японии в Корее;

2) вывод русских войск из Маньчжурии, отказ от всех преимуществ, которые имела там Россия, признание принципа равных возможностей;

3) возврат Японией Китаю оккупированных территорий, за исключением Ляодунского полуострова;

4) полное восстановление китайского суверенитета над Маньчжурией, включая право Пекина на развитие ее в коммерческом и промышленном отношениях;

5) передача Японии Сахалина и прилегающих островов;

6) передача прав на аренду Порт-Артура и Квантуна Японии;

7) передача Японии ЮМЖД по линии Порт-Артур – Харбин;

8) ограничение прав России на эксплуатацию КВЖД, которая должна использоваться исключительно в коммерческих и промышленных целях;

9) компенсация военных расходов Японии;

10) передача Японии всех русских военных судов, укрывшихся в нейтральных портах;

11) ограничение права России держать флот на «Крайнем Востоке»;

12) предоставление японским подданным прав на рыбную ловлю у русских берегов.

Не будучи профессиональным дипломатом, Витте проявил незаурядные дипломатические способности, сочетая отказы с уступками. Основные пункты своей программы сам он сформулировал следующим образом:

«1) ничем не показывать, что мы желаем мира, вести себя так, чтобы внести впечатление, что государь согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена;

2) держать себя так, как подобает представителю России, т. е. представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность;

3) имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям;

4) чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично;

5) ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке, и американской прессы вообще не относиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответствовало моим взглядам на еврейский вопрос вообще».

Избранная Витте тактика быстро принесла выгодные для России результаты. По его собственным словам, он достиг успеха потому, что основал свою политику на господствовавших в американском народе чувствах. Он начал с того, что уступил Японии все то, что общественное мнение в Америке почитало подлежащим уступке… В какой-то степени остроту антирусских настроений в США Витте удалось снять на встрече 15 августа «с главными вождями американского еврейства, которые имеют существенное влияние на здешнее общественное мнение, располагают огромными капиталами и помогают японскому правительству в денежных операциях». В результате настроение американской прессы начало меняться в лучшую для России сторону, а финансисты отказались предоставлять Токио новые займы.

Витте дал категорически отрицательный ответ на требования выдачи кораблей из нейтральных портов, уплаты контрибуции, уступки русской территории и ограничения прав на использование КВЖД и вооружений на Дальнем Востоке. Всем своим поведением он демонстрировал, что поражение, пусть и весьма неприятное, в далекой колониальной войне ничем страшным России не грозит. 17 августа во время дискуссий по вопросам о контрибуции он заявил: «Вот если бы японцы заняли Москву, то тогда можно было бы поднять такой вопрос». Он всячески давал понять: даже после болезненных поражений русская армия не побеждена и вполне способна переломить ход войны в свою пользу. Русская делегация продолжала радушно общаться с представителями прессы, а японцы, по словам американского журналиста, «захлопывали им перед носом двери», что тоже служило интересам России.

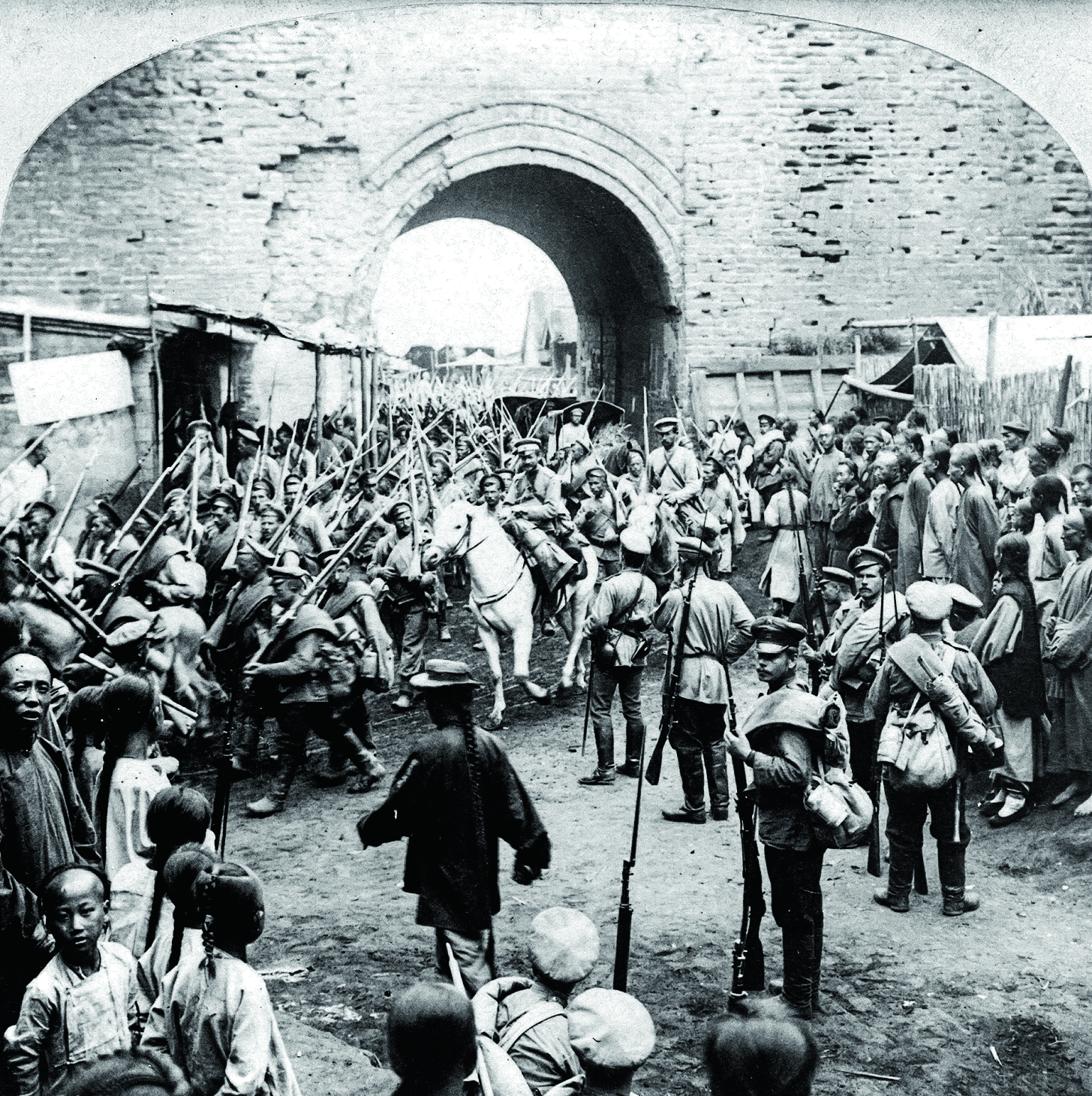

Русские войска в Мукдене. Маньчжурия, 1905 год

Остров преткновения

Несколько раз переговоры находились на грани срыва, и в конце концов главным камнем преткновения стал Сахалин. Японцы готовы были рассмотреть вопрос о выкупе оккупированного острова или его аннексии взамен на контрибуцию и отказ от требования выдачи русских судов в нейтральных портах и ограничения военных сил России на Дальнем Востоке. Последнюю схему, по русским данным, поддерживал и президент США. Обстановка чрезвычайно накалилась. 19 августа Витте телеграфировал императору, что переговоры сорвались, поскольку он не может «принять на себя ответственность за мирные условия, не соответствующие достоинству народа, к которому я имею счастье принадлежать».

Однако 22 августа именно Витте переслал царю телеграмму Рузвельта, призывавшего согласиться на уступку Южного Сахалина. «Такое решение вопроса, – рассуждал президент, – я считаю выгодным для России. Хотя финансовое положение Японии тяжелое, но она может продолжать войну, и в таком случае Приморская область, приобретенная кровью русских сынов, вероятно, перейдет в руки Японии. Что касается Сахалина, то удержание в руках России северной части вполне обеспечивает, по признанию русских военных экспертов, положение Владивостока». Император был твердо настроен не уступать собственному принципу «Ни пяди земли, ни копейки вознаграждения», тем не менее 12 (25) августа под воздействием французской и американской дипломатии все же согласился на передачу южной части острова до 50-й параллели. При этом категорически отказался выплачивать контрибуцию в любом виде. «У меня волосы поседели из-за общения с русской и японской мирными делегациями, – писал в этот день Рузвельт. – Японцы просят слишком много, но русские в десять раз хуже япошек (japs), потому что они слишком упрямы и не говорят правду».

27 августа в Токио было получено сообщение Комуры о том, что он планирует прервать переговоры, но против этого выступили премьер Кодама, генералитет и министр финансов – военные расходы опустошили казну. 28 августа японцы в Портсмуте попытались в последний раз продавить свои требования: отказавшись от контрибуции, они предложили России заплатить 1,2 млрд иен за возвращаемую ей северную часть Сахалина. Но позиция Витте осталась неизменной: никаких выплат. В тот же день для обсуждения в Токио был собран главный императорский совет, по итогам заседания которого Комура получил предписание принять условия мира без контрибуции. На это решение повлияла информация о том, что еще 10 (23) августа в разговоре с американским послом Джорджем фон Мейером Николай II высказал согласие на уступку южной части Сахалина.

От войны к миру

29 августа было достигнуто принципиальное соглашение об условиях мира. Япония отказалась от требований выкупа Северного Сахалина. Россия уступала южную часть острова на условиях сохранения для русских судов свободного плавания по проливу Лаперуза и отказа японцев от использования этой территории в военных целях. «Вообще Витте продолжает думать, – записал в тот день в своем дневнике секретарь русской делегации, – что мир, даже такой, для России выгоднее войны. На него, несомненно, повлиял капитан Русин, приехавший с театра войны и привезший мало утешительные сведения о настроении нашей армии». Договор был подписан 5 сентября, после чего состоялся торжественный молебен в честь прекращения войны в англиканской церкви Христа Спасителя, на который японская делегация не явилась.

По условиям мира Россия признала Корею сферой влияния Японии. Токио немедленно приступил к наведению собственного порядка в этой стране: туда были введены японские войска, а фактическим правителем стал японский резидент – маркиз Ито. После попытки корейского короля Коджона апеллировать к международному праву через Гаагскую конференцию японское правительство пошло на открытое вмешательство. Короля заставили отречься от престола в пользу сына, а в 1911 году Корея была присоединена к Японии.

Безусловно проигравшей стороной в войне был и Китай, который из-за военных действий понес большие материальные потери и окончательно утратил Южную Маньчжурию, переданную русскими Японии. Японцы получили южную часть Сахалина, но северную им пришлось оставить. Перед эвакуацией оттуда японские войска сожгли все казенные здания и постарались вывезти все более или менее ценное. По статье 11 договора Россия предоставила японским подданным право рыбной ловли у своих берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях.

Хотя Портсмутский мир принес приемлемые результаты как Японии, так и России, в обеих странах он оказался ожидаемо непопулярным. В Токио сразу после его заключения начались волнения, приведшие к отставке не только Комуры, но и всего правительства. Острой критике подвергался на родине и Витте, которого называли «графом Полусахалинским» и даже намекали, что он получил за «позорный мир» взятку от японского правительства. Уже в следующем году Витте был вынужден уйти в отставку с поста председателя Совета министров. Однако сегодня сделанное им можно оценить по достоинству: в заведомо невыгодных переговорных позициях глава русской делегации сумел переиграть оппонентов и добиться максимально приемлемых для России условий мира.

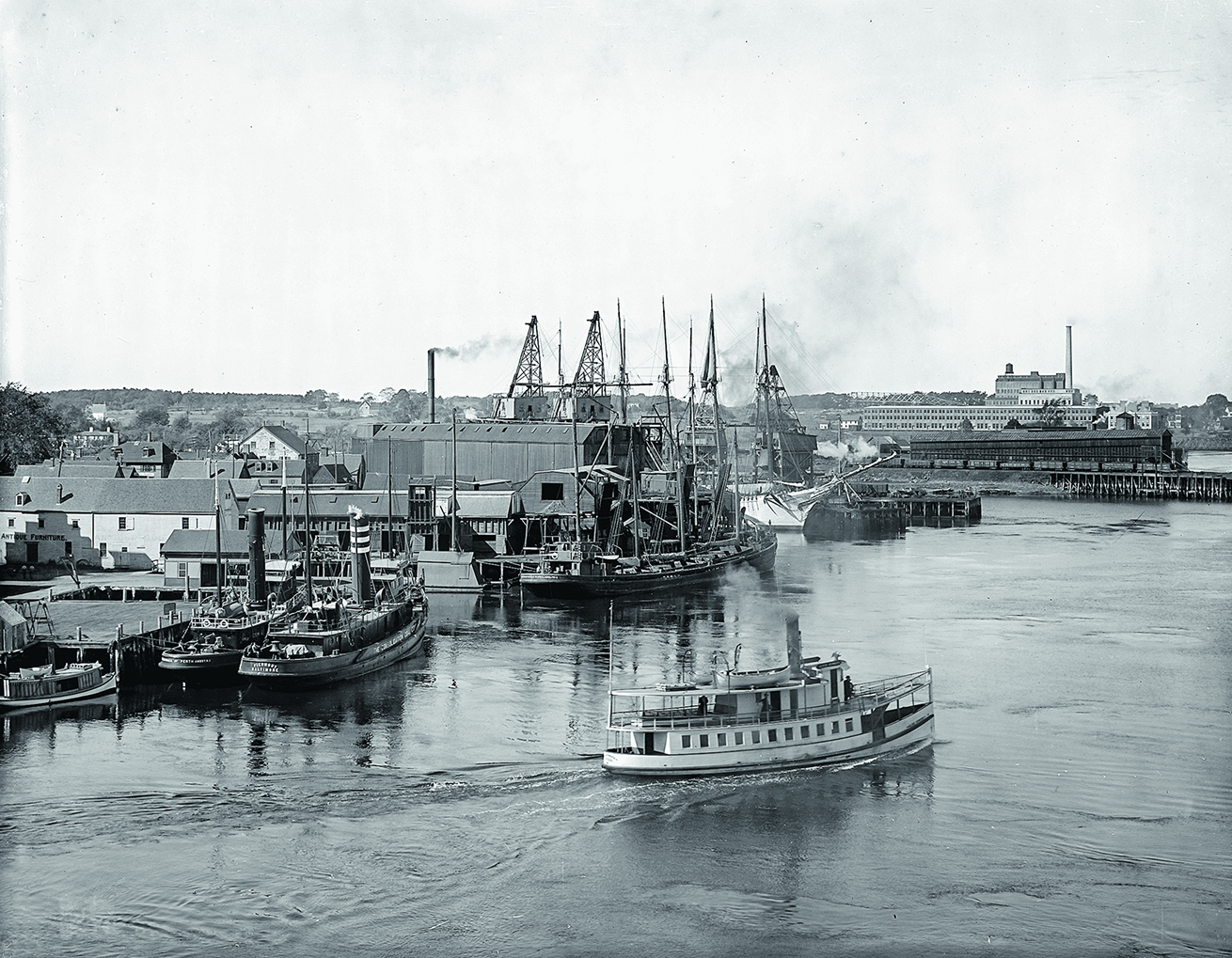

Вид на Портсмут (штат Нью-Гэмпшир, США). 1907 год

Хотя Портсмутский мир принес приемлемые результаты как Японии, так и России, в обеих странах он оказался ожидаемо непопулярным

Что почитать?

Рыбачёнок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX веков: цели, задачи и методы. М., 2012

Айрапетов О.Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. М., 2014

Олег Айрапетов, кандидат исторических наук, лауреат премии журнала «Историк»

.png)