«Наука побеждать»

№127 июль 2025

О культовой книге прославленного военачальника в интервью «Историку» рассказал заведующий научно-экспозиционным отделом ГИМ, доктор исторических наук Виктор Безотосный

Беседовал Олег Назаров

Виктор Безотосный

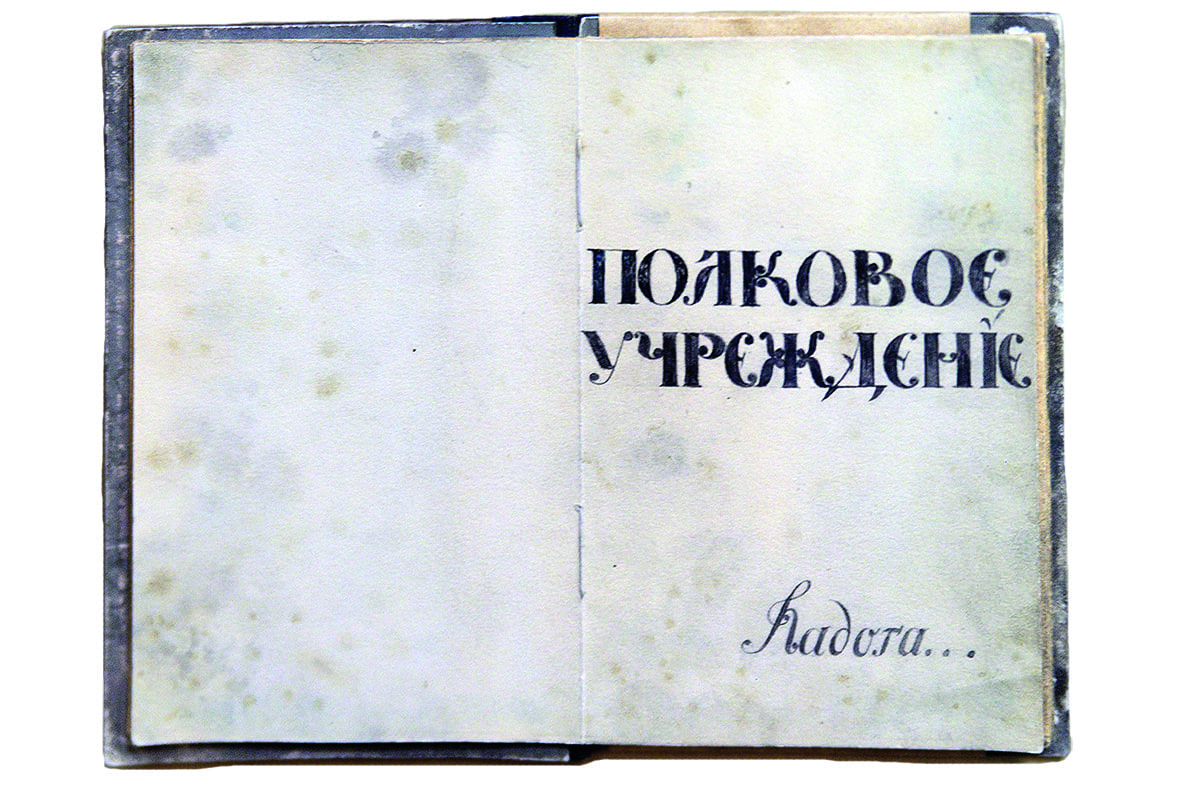

Свою первую концепцию обучения и воспитания войск он разработал еще в 1764–1765 годах, когда был командиром Суздальского пехотного полка. Документ назывался «Полковое учреждение», но главное и самое известное произведение Суворова – это все-таки «Наука побеждать».

Суворов обучает своих солдат. Худ. К.В. Лебедев. Репродукция. Начало XX века

После Аустерлица

– Кому принадлежит название?

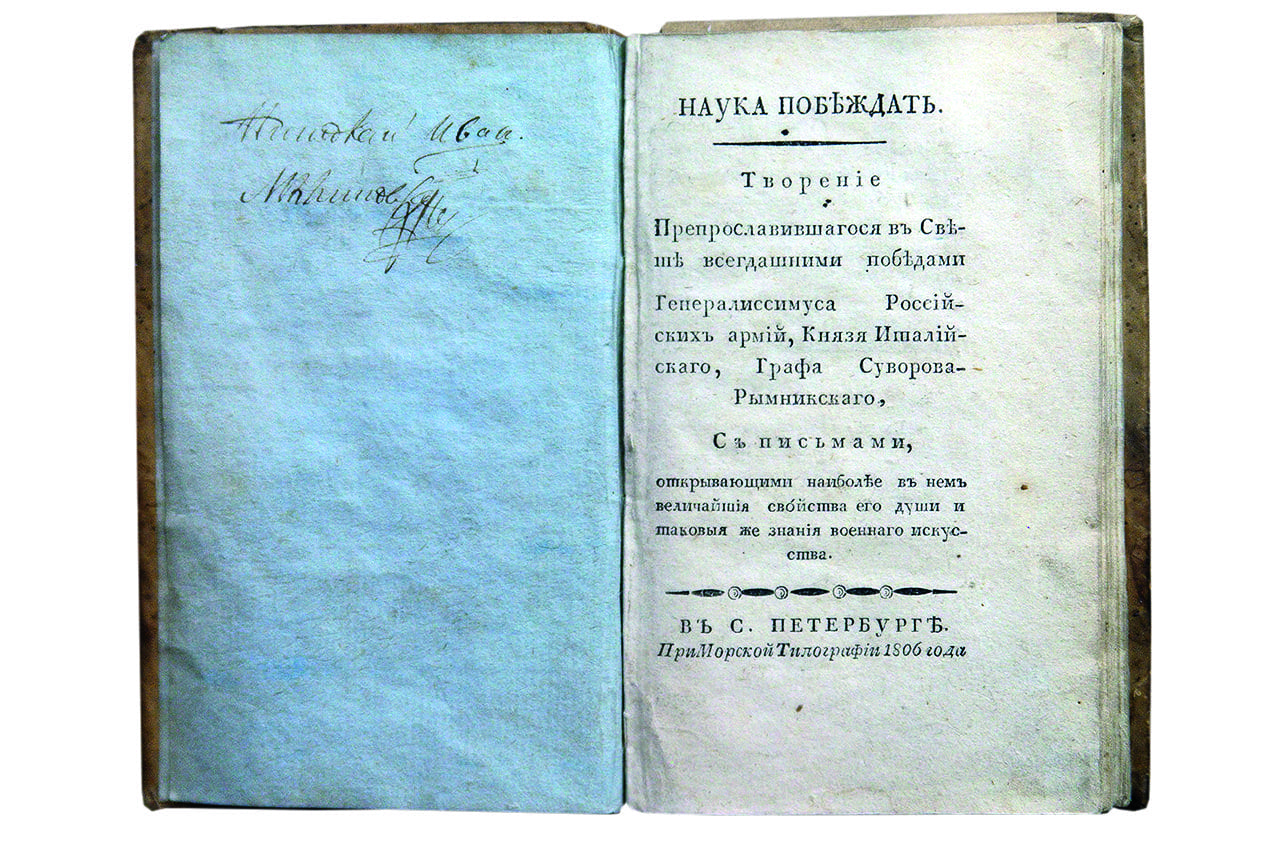

– К появлению своей книги «Наука побеждать» Суворов имел не совсем прямое отношение. И название ей дал не он, а Михаил Антоновский. Он жил в Санкт-Петербурге и работал библиотекарем в Императорской публичной библиотеке. Биография Антоновского в общем-то известна. Он выдавал себя за майора, хотя участия в каких-либо боевых действиях не принимал. Антоновский взял приказы и наставления Суворова, соединил их и интерпретировал. В 1806-м он опубликовал книгу, назвав ее «Наука побеждать».

Важно отметить, что это произошло вскоре после того, как в декабре 1805 года русская императорская армия потерпела поражение в битве при Аустерлице. В России всем было известно об этой неудаче, но вслух ее старались не обсуждать. Произведение знавшего только победы великого русского полководца предназначалось для поднятия воинского духа.

Первое издание книги Александра Суворова «Наука побеждать» (1806) и рукопись наставления «Полковое учреждение» (1763–1769)

Главной темой «Науки побеждать» была не стратегия и тактика военных операций, а человек на войне. От его морального духа на войне очень многое зависит

– Соответствует ли текст книги замыслам Суворова?

– Проблема заключается в том, что остается загадкой, в каких отношениях Антоновский находился с Суворовым и были ли они лично знакомы. В своих документах и письмах Антоновский об этом ничего не сообщает. Мы лишь знаем, что в 1798 году он подавал прошение об издании некоторых документов Суворова, но император Павел I не дал на это своего разрешения. И только в 1806-м, уже при Александре I, Антоновскому удалось опубликовать книгу «Наука побеждать», отражавшую взгляды Суворова на подготовку боевого состава к войне, которые сложились у полководца к концу царствования Екатерины Великой.

– Первоначальный текст книги принадлежит Суворову?

– Да, в этом ни у кого никаких сомнений нет – ни у современников военачальника, ни у читателей более поздних времен. Источниковедческий анализ показывает, что текст будущей книги «Наука побеждать» был создан, по-видимому, в 1795–1796 годах. В этот период Суворов, вероятно, завершил свой труд, обобщив в нем собственный богатый опыт и многолетние размышления. Впрочем, с полной уверенностью утверждать, что он написан именно в это время, я бы не стал. Тем не менее, несмотря на отсутствие личной подписи, авторство Суворова очевидно, поскольку текст книги перекликается с его многочисленными давно и хорошо известными приказами и наставлениями, отданными в разные периоды его карьеры. Книга «Наука побеждать» им не противоречит.

– Когда и как Антоновский получил первоначальный текст Суворова?

– Это до сих пор не совсем ясно. Книга состоит из двух разных частей, которые заметно отличаются друг от друга. Первая часть называется «Вахт-парад». Она адресована офицерскому составу. В ней даны наставления по вопросу о том, как надо учить и готовить войска к боевым действиям. Вторая – «Разговор с солдатами их языком» – написана для нижних чинов. Обращаясь к неграмотным и малограмотным солдатам, привыкшим действовать, а не читать, Суворов главный упор сделал на укрепление их морального духа и веры в победу. В результате вторая часть получилась плакатной: бей, руби, коли!

Учителя Суворова

– Когда речь заходит о книге «Наука побеждать», какую ассоциацию или эмоцию она у вас вызывает?

– Когда я вижу любую книгу, опубликованную в ХVIII или ХIХ столетии, о которой знаю, что она потом много раз переиздавалась на разных языках, то в очередной раз утверждаюсь во мнении, что передо мной действительно важное произведение. Так и с книгой Суворова «Наука побеждать».

– Были ли у Суворова предшественники в деле написания военных трактатов?

– Не думаю, что Александр Васильевич был в этом очень оригинален. Наставления солдатам и офицерам давали и до него. Например, это делал Петр Великий. Заслуга Суворова состоит в том, что он нащупал в национальной российской армии новые веяния. Театр военных действий был у России достаточно большой. В ХVIII веке она воевала против шведов, поляков, пруссаков, турок, персов и французов. Каждое из этих противостояний требовало определенной тактики и определенной стратегии. Суворов предложил применять против армий европейских государств линейное построение, а против варваров, как он называл турок и персов, использовать каре. И этот подход тогда полностью себя оправдал.

– Кого Александр Васильевич считал своими учителями?

– «У меня много старых друзей: Цезарь, Аннибал, Вобан, Кегорн, Фолард, Тюренн, Монтекукули, Ролен… и всех не вспомню», – заявил однажды Суворов. Полагаю, что своими учителями он считал очень многих, и в первую очередь Петра Румянцева. Под его знаменами молодой офицер Суворов получал боевой опыт во время Семилетней войны 1756–1763 годов. В какой-то мере он учился и у врагов – пруссаков, точно так же как Петр I признавал своими учителями шведов. С юности Суворов анализировал действия противника, выделяя плюсы и минусы, это способствовало его становлению как полководца. Затем он отличился в войне в Польше против Барской конфедерации, за что получил звание генерал-майора. Потом были турки и французы. Таким образом, у Суворова был большой спектр учителей.

«Разговор с солдатами их языком»

– Действительно ли солдаты понимали «язык Суворова» или это в известной степени миф?

– Полагаю, что они хорошо его понимали. Этому способствовала афористичность речи полководца. Она легко запоминалась солдатами. «Наука побеждать» похожа на сборник афоризмов.

– Знаменитые суворовские глазомер, быстрота, натиск – это и метафоры, и реальные рекомендации солдатам?

– Конечно. Эти рекомендации записаны в «Разговоре с солдатами их языком». Нельзя забывать о том, что Суворова всегда отличала забота о личном составе. Он стремился к тому, чтобы солдат был здоров, обут, одет, хорошо накормлен и чист. Когда в суворовских войсках резко повышалась заболеваемость, Александр Васильевич сразу же начинал искать виновных и наказывал их. И солдаты об этом знали. Плюс ко всему полководец был прост в общении. Он был им понятен! Суворов пользовался огромным авторитетом у всех – от императрицы Екатерины II до простых воинов.

Как личность он был очень необычным человеком – оригиналом, как тогда говорили. Как правило, он натягивал на себя маску простака-солдата. Тогда это было модно. Отсюда, кстати, и афористичность речи Александра Васильевича, которая была наполнена шутками и прибаутками. Но если мы почитаем письма Суворова, которые опубликованы, то увидим, что он был одним из образованнейших людей своего времени. Владел несколькими иностранными языками, однако предпочитал говорить на русском. Та маска, которую носил полководец, защищала его от многих невзгод, особенно когда он приезжал в Санкт-Петербург.

– Какой Суворов видел роль солдата на войне?

– Александр Васильевич говорил, что каждый солдат должен знать свой маневр. Это важный тезис. Второй тезис полководца: моральный дух побеждает любые невзгоды. Морально-психологическая победа переходит в материальную победу на поле боя. На мой взгляд, в этом утверждении состоит главная заслуга Суворова как военного теоретика и воспитателя.

– Можно ли считать, что этим своим произведением Суворов поднял роль русского солдата?

– Безусловно. Главной темой «Науки побеждать» была не стратегия и тактика военных операций, а человек на войне. От его морального духа на войне очень многое зависит. Поэтому Суворов апеллировал к Богу и к воинской дисциплине.

«Пуля – дура, штык – молодец»

– Могли бы вы выделить основные идеи Суворова?

– Одна из главных его идей – «трудно в учении, легко в бою». И наоборот, «легко в учении, трудно в бою». Суворов придавал огромное значение внезапности нападения. А это достигалось длинными переходами на высокой скорости. Проводить марши полководец старался в вечернее и ночное время, особенно когда воевал в Италии, где летом стоит жара. Подобные переходы были связаны с большими трудностями. Обучая войска, он доводил до автоматизма сквозные атаки: конница – на сомкнутый строй пехоты, пехота на пехоту, конница на конницу, пехота на конницу. Многие считали Суворова штыколюбом. С моей точки зрения, он не был ни штыколюбом, ни огнепоклонником. В книге говорится о необходимости сочетания огня и штыкового удара. Хотя Александр Васильевич действительно уделял особое внимание штыковому бою. Отсюда его знаменитый тезис: «Пуля – дура, штык – молодец». Когда Суворов объяснял это изречение иностранцам, то дословный перевод для них звучал так: «Пуля – глупа, штык – мудр».

Другие идеи полководца нашли отражение в его афоризмах: «Чем больше удобства, тем меньше храбрости», «Служба и дружба – две параллельные линии не сходятся», «Недорубленный лес опять вырастет», «В кабинете врут, а в поле бьют», «Два хозяина в одном доме быть не могут», «Голод – лучшее лекарство» и так далее.

– Суворов руководствовался ими и в своей последней кампании?

– Безусловно. Но надо иметь в виду, что взгляды полководца постоянно модифицировались. Свою военную карьеру он завершил в 1799 году. В это время армии революционной Франции одерживали одну победу за другой. В последние годы жизни Суворов очень хотел сразиться с французами. И судьба предоставила ему такую возможность, когда Александр Васильевич принял командование русско-австрийскими войсками в Италии. Он сразу же приказал перевести те инструкции, которые адресовал своим чудо-богатырям, на немецкий язык, чтобы они были доступны австрийцам, ведь тем предстояло подчиняться требованиям Суворова. Это сделано в духе первой части его книги.

Поскольку военное искусство эволюционировало, эволюционировали и взгляды Суворова. Несмотря на возраст полководца, нельзя сказать, что в какой-то момент он закостенел и перестал развиваться как военный теоретик. Тем более что постоянно менялись технические условия боя, появлялись новые образцы вооружений, увеличивались зоны огневого поражения, что влияло на тактику боя. Все это Суворову приходилось учитывать, особенно в войне против французов.

В 1999 году мне довелось проводить в Швейцарии выставку «Суворов с казаками в Альпах». Такое название дали швейцарцы, которые заказали эту выставку. Она была экспонирована в четырех местах – по местам боев. Тогда же на перевале Сен-Готард был открыт памятник Суворову – первый в Западной Европе, посвященный русскому военачальнику. Дело в том, что Суворов не являлся завоевателем. Памятник удивительный и выполненный с огромным почтением по отношению к фельдмаршалу. Изможденный Суворов сидит на лошади, которую под уздцы ведет итальянский проводник Антонио Гамма. Когда я своими глазами увидел Чертов мост, то был потрясен. Не знаю, как вообще его можно было взять! Я проникся глубоким уважением к Суворову и его чудо-богатырям. Не одержав больших побед, они вышли из окружения, приведя с собой более тысячи пленных французов. Они прославили русское оружие. Моя брошюра «Суворов с казаками в Альпах» была опубликована в Швейцарии на всех четырех государственных языках этой страны.

Памятник Суворову и его проводнику Антонио Гамме на перевале Сен-Готард в Швейцарских Альпах. Скульптор Д.Н. Тугаринов. 1999 год

«Удивить – победить»

– Использовали ли «Науку побеждать» полководцы, считающиеся учениками Суворова, – Михаил Кутузов, Петр Багратион и другие?

– Поскольку «Наука побеждать» была опубликована в 1806 году, они вполне могли прочесть трактат. Но я бы не стал называть учеником Суворова Михаила Голенищева-Кутузова, полководческий почерк которого был совершенно иным. Учениками Суворова можно считать умершего незадолго до Отечественной войны 1812 года Николая Михайловича Каменского 2-го, а также ярко проявивших себя в ходе войны Петра Багратиона, Михаила Милорадовича, Якова Кульнева и некоторых других военачальников. Во всяком случае, таковыми их воспринимали современники.

– После 1812 года изучалась ли «Наука побеждать» в военных учебных заведениях Российской империи?

– Точно не знаю. Наверное, в первой половине ХIХ века изучалась в качестве факультатива. К началу Крымской войны 1853–1856 годов развитие военной техники шагнуло далеко вперед. Известно то, что во второй половине ХIХ столетия пример с Суворова брал крупнейший военный теоретик и воспитатель войск генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров. Он пропагандировал «Науку побеждать».

– Какой была последующая судьба книги?

– В начале ХIХ столетия было, по-моему, шесть переизданий. Причем их текст несколько отличается друг от друга. «Наука побеждать» множество раз выходила в ХХ веке, публикуют ее и сейчас.

После революции 1917 года суворовские идеи, изложенные доступным языком, легко воспринимались бойцами Красной армии. Полный ярких событий и важных уроков жизненный путь великого русского полководца стал образцом для многих поколений военнослужащих. Своего значения пример Суворова не утратил и в начале ХХI столетия.

Клятва бойцов у могилы генералиссимуса Александра Суворова в блокадном Ленинграде. 1942 год

– Какая суворовская идея, на ваш взгляд, актуальна во все времена?

– «Удивить – победить». Звучит как лозунг, но мысль заложена весьма глубокая. Если сможешь удивить противника, то сумеешь его победить. Это актуально во все времена, в том числе и сейчас.

Афоризмы Суворова

Он обогатил русскую речь крылатыми выражениями не менее щедро, чем Иван Крылов и Александр Грибоедов

Евгений Тростин

Нередко мы употребляем афоризмы, которые привнес в русскую речь генералиссимус, даже не задумываясь, кто их автор. Сам он говаривал, что если бы не стал полководцем, то посвятил бы себя словесности, поэзии. И действительно – как только мы слышим имя Суворова, нам сразу приходит в голову: «Сам погибай, а товарища выручай», «Смелость города берет», «Побеждай не числом, а уменьем», «Дело мастера боится»…

«Ученье – свет, неученье – тьма» – это тоже Суворов, который с присущим ему пылом добавлял неповторимо импульсивное: «За ученого трех неученых дают. Нам мало трех! Давай нам шесть! Нам мало шести, давай нам десять на одного! Всех побьем, повалим, в полон возьмем!» Эти слова, адресованные солдатам, не только помогали им совершенствовать воинскую выучку, но и пробуждали гордость за армию и за Отечество. Денис Давыдов, сын суворовского полковника, в детстве знавший Александра Васильевича и всю жизнь пытавшийся осмыслить его феномен, не зря говорил, что Суворов «удесятерил пользу, приносимую повиновением, сочетав его с чувством воинской гордости».

Смотр войск Александром Суворовым в российском лагере в Италии. Худ. Н. Франческо, В. Кажетан. 1797–1800 годы

Ключ к характеру

Афористичная, образная речь – проверенный инструмент воспитания, особенно эффективный в военной среде. Меткое слово легче врезается в память и одинаково понятно всем – от генерала до рядового. Русским солдатам, выросшим в крестьянской среде, язык поговорок был особенно близок. В этом смысле Суворов опирался на опыт Петра Великого, которого не раз цитировал в письмах. Но не только наш первый император повлиял на суворовский стиль с его краткими яркими выражениями. Полководец изучал труды Мишеля Монтеня, Люка Вовенарга, Франсуа Ларошфуко, Шарля Монтескьё, Жана Лафонтена, ценивших ясность и выразительность языка. Хорошо знал фольклор, любил басни, начиная с Эзоповых, наизусть помнил многие произведения писателей-современников – Гавриила Державина, Дениса Фонвизина, Ермила Кострова, Михаила Чулкова. Суворову удалось соединить французское остроумие с русской речевой и литературной традицией.

Подчас мы не можем определить, какие «пословицы и поговорки» придумал сам полководец, а какие существовали еще до него. Но в русскую речь их привнес именно он. Лаконичные, эффектные, часто парадоксальные афоризмы – это суворовская манера мыслить, когда слова напоминают фехтовальный выпад.

Александр Васильевич сочинял стихи, и нередко его крылатые выражения скрепляла рифма: «Кто храбр – тот жив, кто смел – тот цел». Или замечательное: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я – не немец, а природный русак».

Одно из изречений Суворова никогда не могло бы стать пословицей, но в нем – ключ к характеру полководца. Этот философский афоризм, достойный размышления, звучит так: «Я был счастлив, потому что повелевал счастьем». В нем отражается суворовское умение стоически переносить удары судьбы, плыть против течения, гнуть свою линию. Это и есть искусство «повелевать счастьем».

Слово как оружие

Суворовские крылатые выражения стали военной азбукой того времени. Хорошо известны меткие фразы полководца, посвященные сравнению холодного и стрелкового оружия: «Штыком коли крепко», «Пуля – дура, штык – молодец», «Пуля обмишулится – штык не обмишулится». Афоризмы-инструкции сохранили жизнь многим солдатам. В конце XVIII века оружие приходилось заряжать долго – и пехотинцы, сделав залп из своих фузей, становились легкой добычей для кавалерии. Поэтому требовалось умелое владение штыком, позволявшее успешно противостоять коннице и атаковать врага. Суворов вовсе не отрицал необходимости ружейного огня. Его знаменитое «стреляй редко, да метко» было не просто фразой, а жизненно важным советом для солдат, ведь в ту эпоху не ружейные выстрелы, а именно штык решал исход сражения.

Афористичность стала неотъемлемой частью личности Суворова. Большинство его высказываний дошли до нас не из устных преданий, а благодаря его обширной переписке, где он в свойственной ему лаконичной манере размышляет о жизни, политике, военной истории. «Невинность не терпит оправданий» – это наблюдение подтверждается различными житейскими ситуациями. «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?», «Нет земли на свете, которая так была бы усеяна крепостями, как Италия. И нет так же земли, которая бы была так часто завоевана» – подобные выражения показывают не только остроумие Суворова, но и его понимание политических перипетий. «Достоинства военные суть: храбрость для солдата, бодрость для офицера, мужество для генерала» – эти качества и сегодня остаются ключевыми для военнослужащих.

Есть у Суворова афоризм, в котором выразились и его характер, и полководческие принципы. Он любил повторять: «Я действую не часами, а минутами». В этом присловье – вся квинтэссенция суворовской тактики, всегда приносившей победу. Молниеносная оценка ситуации, стремительная игра на опережение противника. И – как продолжение этого принципа: «Удивить – победить».

Рассуждения о воинском долге у Суворова часто переплетены с житейской этикой. В послании своему крестнику и тезке – сыну боевого товарища, австрийского военачальника графа Андрея Карачая – русский полководец писал: «Учись заблаговременно прощать погрешности ближнего и никогда не прощай оных в самом себе». И добавлял: «Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони его – слава тебе!» Суворову это удалось.

Лента времени

13 (24) ноября 1730 года

В семье гвардейского обер-офицера Василия Суворова родился сын Александр.

1 января 1748 года

Начал службу капралом в лейб-гвардии Семеновском полку.

25 апреля 1754 года

Получил первый офицерский чин – поручика.

1 августа 1759 года

Подполковником участвовал в крупнейшем сражении Семилетней войны – Кунерсдорфском, победном для русской армии.

2 сентября 1769 года

Разбил войско польских конфедератов под Ореховом. За эту победу вскоре из бригадиров произведен в генерал-майоры.

10 мая 1773 года

Разбил турок, захватив крепость Туртукай.

16 января 1774 года

Женился на княжне Варваре Прозоровской.

16 сентября 1774 года

В Яицком городке взял под арест Емельяна Пугачева, конвоировал его в Симбирск.

1 августа 1775 года

Родилась дочь Суворова Наташа.

1778 год

Составил план укреплений Ахтиарской бухты – будущего Севастополя.

28 июня 1783 года

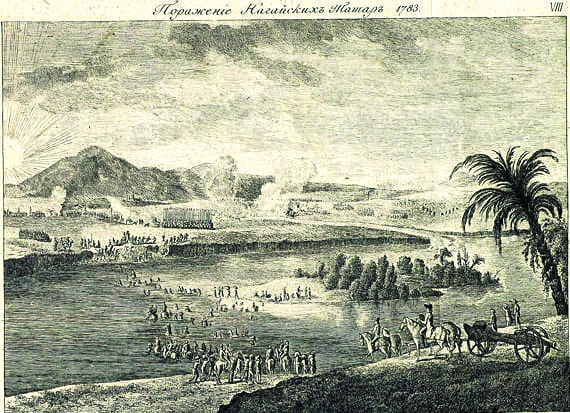

Принял присягу ногайских мурз Екатерине II, завершив присоединение Кубани к Российской империи.

1 октября 1787 года

Одержал победу над османами при Кинбурне, за которую был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

11 сентября 1789 года

Во главе русско-австрийской армии разгромил турок при Рымнике. За эту победу получил титул графа Российской и Священной Римской империй.

11 декабря 1790 года

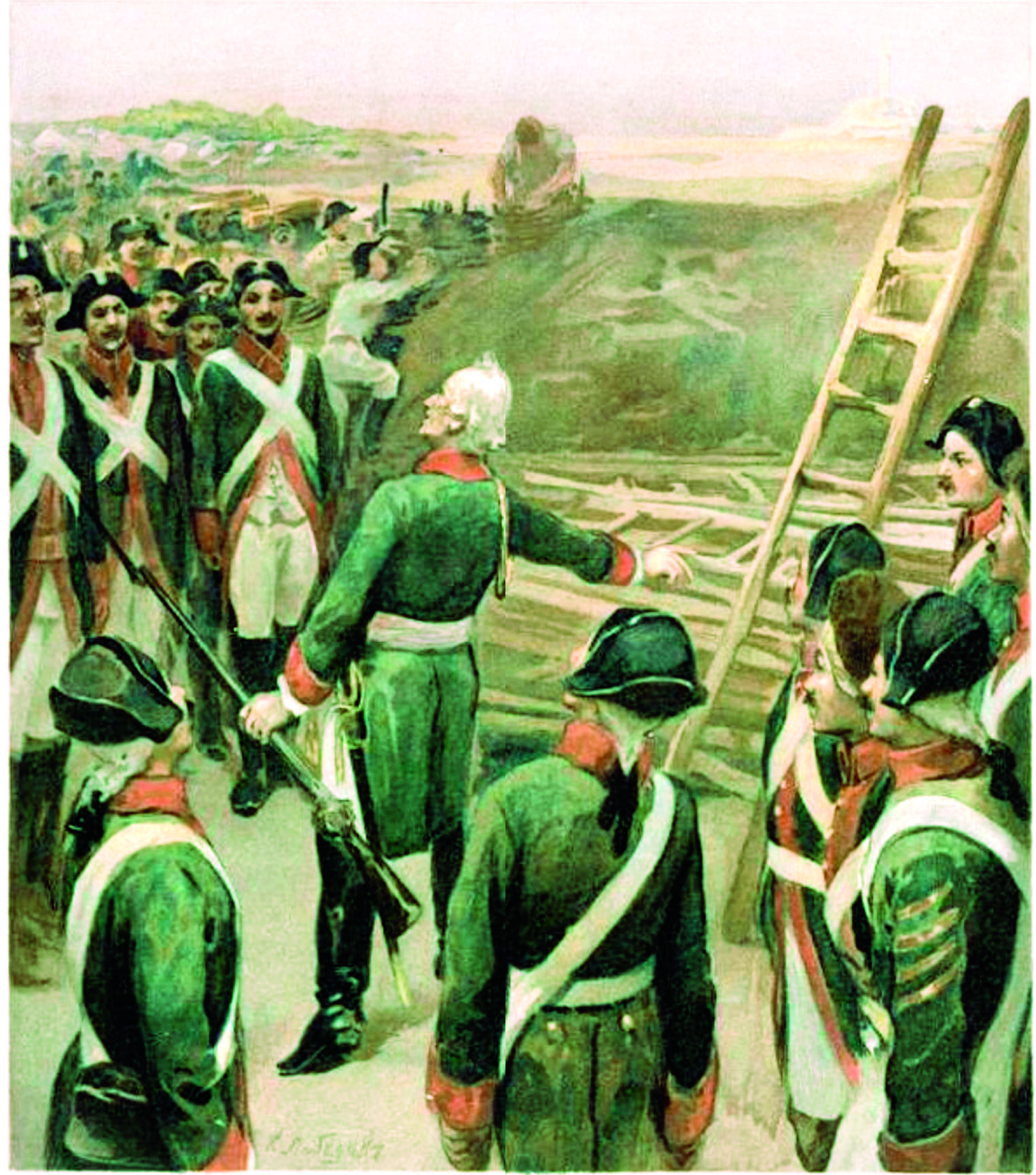

Командовал победным штурмом турецкой крепости Измаил.

28 октября 1794 года

После штурма крепости Прага занял Варшаву. За эту победу произведен в генерал-фельдмаршалы.

1795–1796 годы

Написал книгу, позже получившую название «Наука побеждать».

6 февраля 1797 года

Уволен в отставку. До февраля 1798 года – в опале у императора Павла I.

25 марта – 31 августа 1799 года

Во главе русско-австрийской армии освободил от французов Северную Италию, трижды разбив противника в генеральных сражениях. Получил титул князя Италийского.

10–27 сентября 1799 года

Совершил переход через Альпы, разбив французов в нескольких сражениях. За эти победы получил звание генералиссимуса.

6 (18) мая 1800 года

Умер в Петербурге после нескольких месяцев болезни.

Олег Назаров; Евгений Тростин