Как стать национальным героем

№127 июль 2025

Александр Суворов еще при жизни воспринимался как символ воинской доблести и олицетворение «науки побеждать». Как это у него получилось?

Для русской армии он сделал не меньше, чем Михаил Ломоносов – для просвещения или Александр Пушкин – для литературы. Их слава схожа – и обилием легенд, и неизменным интересом потомков, который не ослабевает с течением времени. Потому что гений – это всегда великая тайна, манящая своей непостижимостью. А жизнь Суворова можно рассматривать в качестве пособия, как стать национальным героем. Здесь важны все грани феномена: и взлеты, и падения, и детские годы, и посмертная судьба в преданиях и народной памяти.

Потомственный гвардеец

Будущий великий полководец родился в московской усадьбе в семье обер-офицера лейб-гвардии Преображенского полка Василия Суворова. Сам Александр Васильевич полагал, что его род имеет шведские корни и что предок по имени Сувор во времена царя Михаила Федоровича поступил на русскую службу. Очевидно, он не слишком интересовался генеалогией и просто следовал тогдашней дворянской моде возводить свою родословную к «варягу». Но в «Истории России» Сергея Соловьева знаменитую фамилию можно встретить и в главах, посвященных царям московским. Некий Михаил Суворов служил воеводой во время казанских походов. Фамилия великого полководца, вероятно, русского происхождения – от слова «суворый», то есть «суровый».

Дед генералиссимуса Иван Григорьевич из стрельцов вступил в преображенцы, был генеральным писарем обоих петровских гвардейских полков. Скорее всего, именно в честь деда улицу, на которой он жил в Москве, неподалеку от Преображенской площади, назвали Суворовской. Петр Великий не только крестил его сына Василия, но и взял того юношей в свои денщики и переводчики. Василий Иванович служил в гвардии, а завершил карьеру генерал-аншефом. Однако армия не стала его призванием: ордена и чины он получал как способный администратор, юрист, интендант.

С детства Александр мечтал о военной службе, поглощая книги из отцовской библиотеки, в которых говорилось о выдающихся полководцах прошлого. Плутарх, Корнелий Непот, Юлий Цезарь были, по признанию Суворова, его лучшими друзьями. Василий Иванович приятельствовал с генералом Абрамом Ганнибалом, «арапом Петра Великого». Будучи в гостях у Суворовых, тот был впечатлен страстным увлечением мальчика военными науками.

В 12 лет Александра зачислили в Семеновский полк и оставили в родительском доме для получения домашнего образования. Ежегодно отец представлял в полк отчеты об учебе сына-гвардейца. На действительную службу он прибыл в конце 1747-го, в звании капрала. Гвардия тогда не только несла караул в царских дворцах и была украшением столичной жизни, но и воспитывала кадры для армии, поэтому юноша и здесь продолжал обучение. Особую роль в судьбе Суворова сыграл гвардейский штаб-офицер Никита Соковнин, хорошо знакомый с придворными порядками. Он взял капрала в ординарцы. В 1750 году Соковнин стал командиром семеновцев. По его протекции весной 1752-го президент Коллегии иностранных дел Алексей Бестужев направил сержанта Суворова с дипломатическими депешами в Дрезден и Вену. Всесильный канцлер подписал его курьерский паспорт, в котором было сказано: «Не токмо во всех местах свободно и без задержки пускать, но и всякое благоволение и вспоможение ему оказать». Суворов любил вспоминать об этом секретном поручении, однако деталей не раскрывал: тайна есть тайна.

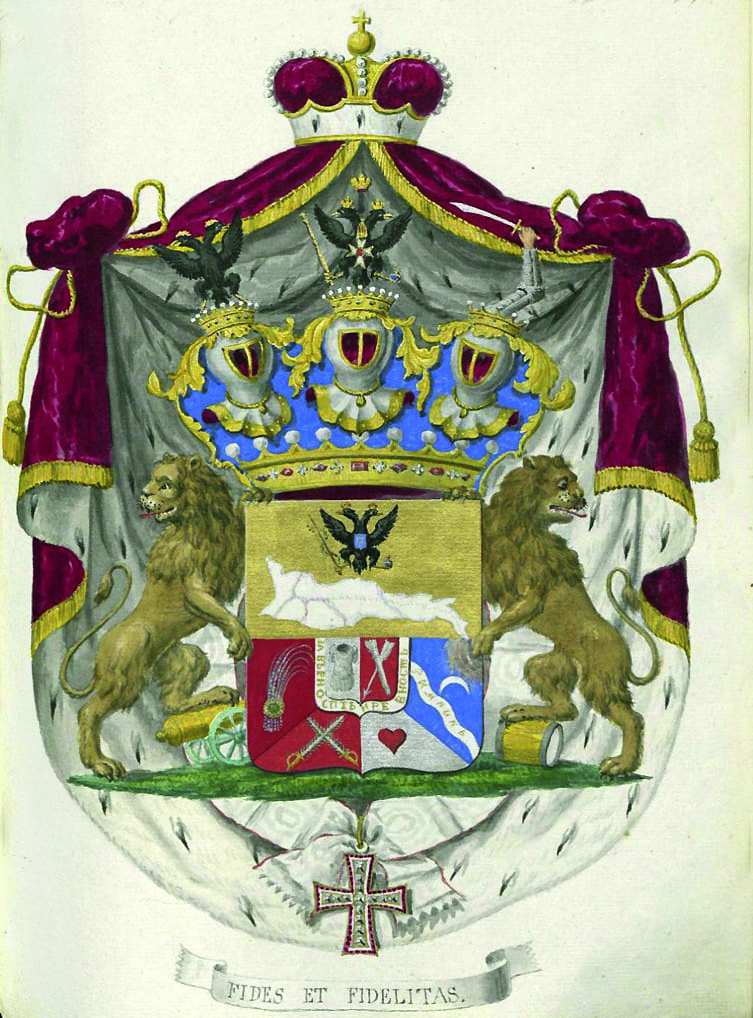

Герб рода князя Италийского, графа Суворова-Рымникского

«Бытие в нижних чинах»

Он мечтал о строевой службе, но его – по-видимому, по настоянию отца – определили в интенданты и назначили обер-провиантмейстером «ранга капитанского», направив в Новгород. Во время Семилетней войны ему удалось добиться перевода в действующую армию. Будучи дивизионным дежурным при генерал-аншефе Виллиме Ферморе, подполковник Суворов участвовал в решающей битве при Кунерсдорфе, где прусские войска, сильнейшие в Европе, потерпели сокрушительное поражение. В октябре 1761 года он отличился при взятии Гольнау. «Гнали прусской отряд штыками через весь город, за противные вороты и мост, до их лагеря, где побито и взято было много в плен. Я поврежден был контузией в ногу и в грудь картечами, одна лошадь ранена подо мной в поле», – вспоминал Александр Васильевич о своей первой победе. Вскоре он проявил себя как инициативный командир Тверского драгунского полка в Кольбергской операции под руководством генерала Петра Румянцева. В реляции новому императору Петру III Румянцев представил его к званию полковника. Но производство отложили. Суворов рос по службе медленно. «Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей», – писал он годы спустя. Однако мог бы добавить, что именно такое положение позволило ему досконально познать армию, ее возможности и проблемы. Екатерина II обратила внимание на Суворова, когда он возглавлял Суздальский полк, расквартированный в столице и ее окрестностях. В 1765 году во время больших маневров в Красном Селе императрица командовала одной из дивизий, а Суворов со своими молодцами надежно прикрывал ее позиции и показал отличную выучку. По итогам маневров его – единственного полковника среди генералов – с похвалой упомянули в приказе.

В Суздальском полку он создал свою систему обучения и воспитания войск и изложил ее в рукописной книге «Полковое учреждение». Неслучайно, когда бригадира Суворова направили в Польшу воевать со шляхтой, которая взбунтовалась против короля Станислава Августа и стремилась ограничить гражданские права православных и протестантов в Речи Посполитой, он, оказавшись в гуще мятежа, сразу начал побеждать и в январе 1770 года получил чин генерал-майора.

Ореол побед

Виктория сопутствовала Суворову и когда его перевели на Дунай сражаться с турками. Взятие крепости Туртукай с минимальными потерями в 1773 году он называл своей «первоучинкой». Ну а накануне следующей Русско-турецкой войны, которая началась в 1787-м, был уже генерал-аншефом и правой рукой Григория Потемкина. Череда громких побед – Кинбурн, Фокшаны, Рымник, наконец, Измаил – принесла ему настоящую славу. О Суворове ходили легенды. Он поражал своим искусством воевать, опираясь на «глазомер, быстроту и натиск». Впрочем, понимали суворовскую тактику не все. Недруги объясняли его победы «странным везением». Он посмеивался: «Раз везение, еще раз везение, помилуй Бог, надобно ведь и умение!» Пересуды прекратились, когда в 1794 году Александр Васильевич несколько раз разгромил польскую армию Тадеуша Костюшко и после штурма крепости Прага вошел в Варшаву. «Шагнул – и царство покорил», как писал Гавриил Державин, служивший под командованием Суворова во время подавления Пугачевского восстания.

Настоящий народный герой должен пройти через опалу. При Павле I этой участи не избежал и Суворов. Старый фельдмаршал не желал перестраивать армию на прусский манер – и оказался под надзором, в ссылке в собственном дальнем имении Кончанском. Но после вступления России в антифранцузскую коалицию вся Европа понимала: сломить революционных галлов способен только Суворов. Павел велел ему «спасать царей», что он и сделал весной и летом 1799 года, когда – единственный случай в истории! – в трех генеральных сражениях подряд разбил французские войска. Адда, Треббия, Нови, десяток небольших крепостей. Что дальше? Он уже видел себя во главе войска в Париже, но австрийские дипломаты убедили Павла, что армию следует перевести в Швейцарию, дать бой «якобиям» в Цюрихе. Для этого нужно было перейти через Альпы, где Суворова ждали свежие силы французских генералов. Несмотря на все тяготы похода, он преодолел горный хребет, одерживая верх над врагом. Это произвело на современников ошеломляющее впечатление: казалось, старик знает секрет победы. В реляциях Павлу он жаловался на двуличие союзников-австрийцев, тем не менее хотел продолжать войну. Однако русский император, осыпав Александра Васильевича наградами, предпочел выйти из коалиции. Вероятно, эти разногласия испортили взаимоотношения полководца и монарха в последние недели жизни Суворова. Он вернулся в Петербург генералиссимусом, но смертельно больным.

Торжественный прием фельдмаршала Александра Суворова в Милане в апреле 1799 года. Худ. А.И. Шарлемань. XIX век

Взятие крепости Измаил. Лубок. 1894 год

Суворовский крест, высеченный в скале в ущелье Шёлленен (Швейцария). Открыт в сентябре 1898 года в честь русских воинов – участников похода Александра Суворова, погибших в бою за Чертов мост 25 сентября 1799 года. Архитектор А.Н. Векшинский

Бессмертие

Суворов стал первым русским человеком, не считая монархов, имя которого прозвучало на весь мир. В Европе торговцы даже выдавали за его портреты изображения Джорджа Вашингтона – настолько популярен был русский военачальник. После тоста за здоровье короля на приемах и пирушках пили за здоровье Суворова. Впрочем, Европа и боялась его, как боялась России, которая играла все более важную партию в международном оркестре. Поэтому, когда Суворов бил французов в Италии и великие державы осыпали его орденами, уже заработала фабрика фальсификаций. Не только карикатуристы Франции, но и даже Британии – союзницы России представляли полководца кровожадным варваром, новым Аттилой. Историки показывали Суворова, который под честное слово отпускал пленных, беспощадным мясником, вешателем. Победителя демонизировали – и это оборотная сторона признания. Ознакомившись с книгой французского генерала Матье Дюма, описавшего кампанию 1799 года, Александр Васильевич не преминул отметить: «У этого наемника-историка два зеркала. Увеличительное – для своих и уменьшительное – для нас. Но потомство разобьет вдребезги оба и выставит свое, в котором мы не будем казаться пигмеями». Это правда. Однако и сегодня в Польше, во Франции, когда хотят принизить Россию, оскорбляют память Суворова.

Незадолго до кончины Александр Васильевич пророчески писал: «…подвиги, запечатлевшие конец прошедшего века превыше всех веков, торжествуют над тленностию быстротечного времени». Он стал бессмертным. Ученики Суворова начиная от прославленных генералов, таких как Петр Багратион, Михаил Милорадович, Матвей Платов, до безымянных чудо-богатырей – солдат устояли в 1812-м и дошли до Парижа, защитив Россию от нашествия Наполеона. Учениками Суворова называли себя и маршалы Победы 1945 года. Для современной российской армии великий генералиссимус – не просто человек с хохолком и при шпаге из учебников и с плакатов. В каждой воинской части командиры берегут главное – суворовский дух. Его не сломить. И глаза новых героев России горят по-суворовски.

Научная реконструкция лица Александра Суворова по его посмертной маске, хранящейся в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова. 2025 год

Незадолго до смерти генералиссимус пророчески писал: «…подвиги, запечатлевшие конец прошедшего века превыше всех веков, торжествуют над тленностию быстротечного времени»

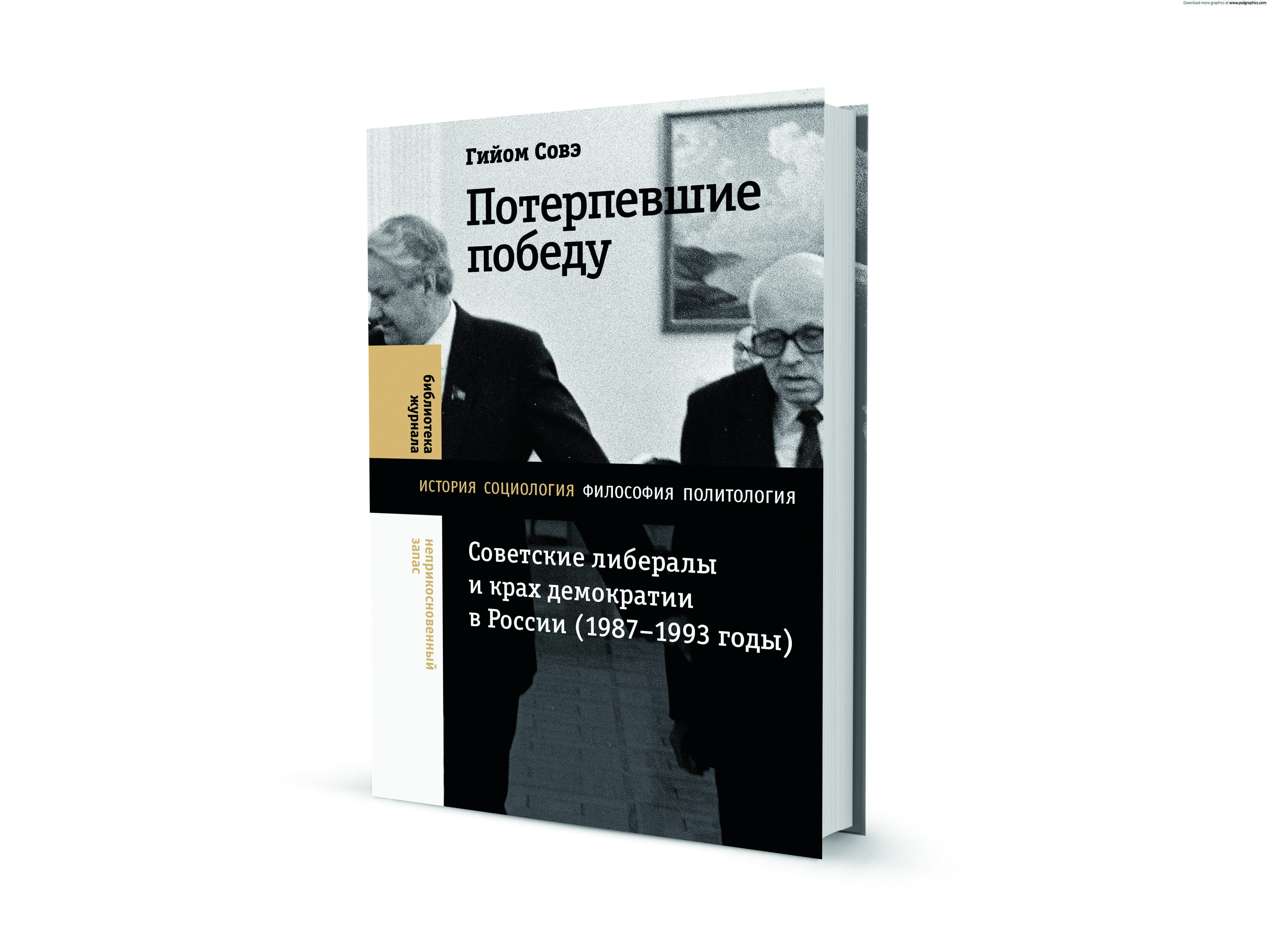

Что почитать?

Замостьянов А.А. Александр Суворов. Наука побеждать. Боевой путь великого триумфатора. М., 2019

Пигарев К.В. Солдат-полководец. Очерки о Суворове. М., 2021

«Весь преданный причудам»

Из всех замечательных чудаков и оригиналов, которыми богат XVIII век, в России Суворов был первым из первых

До конца своих дней он нес в себе детскую непосредственность, в которой чопорные современники видели только «юродство». Но во многом «причуды» были жизненной тактикой Суворова, помогавшей и в армии, и в свете.

Странность как тактика

Суворов действительно актерствовал и хотел остаться в истории неразгаданным парадоксом.

Молясь, остря, весь преданный причудам,

То ловкий шут, то демон, то герой –

Суворов был необъяснимым чудом –

так писал о нем Байрон.

Смолоду удача часто отворачивалась от Суворова: его обходили награды; несмотря на авторитет отца, он только в 28 лет стал подполковником, в 39 – генерал-майором. Видимо, тогда и решил использовать свою склонность к эксцентрике, сделав ее публичной и утрированной. И превратился во всем известного чудака. Он говорил о себе: «Оригинальный человек и оригинальный воин должны быть между собой нераздельны». Некоторых это отталкивало, но многих, наоборот, привлекало. Екатерина II в первую очередь была заинтригована его необычным поведением. Запомнила, что у Суздальского полка – странный, удивительный командир: спит на соломе, по утрам обливается холодной водой и постоянно балагурит. Самые прозорливые поняли его сознательную попытку «обмануть свет», поставить себя в стороне от принятых условностей. «Вот человек, который всех хочет уверить, что он глуп, и никто ему не верит», – усмехался Петр Румянцев.

Обществу не давали покоя слухи о его парадоксальных выходках и остроумных, но подчас абсурдных репликах. О том, как на заре он кричал петухом. О том, как во время застолий запрещал пользоваться солонкой. Как приказывал занавешивать зеркала во всех домах, где останавливался, – словно боялся своего отражения. О его привычке неожиданно задавать солдатам и офицерам странные, порой нелепые вопросы, а не получив ответа, взрываться и называть проштрафившегося «немогузнайкой, лживкой, лукавкой». На любой вопрос у военного должен быть готов дельный, осмысленный ответ – и приходилось докладывать, сколько звезд на небе и далеко ли до Луны. Это можно было расценить как экзамен на сообразительность, столь важную в сражении. Он ценил находчивых и дерзких. Армейская молва сохранила предания о том, как Суворов испытывал офицеров-франтов, которые, по его представлению, привыкли к роскоши и могут дрогнуть в бою. Он совершал с ними долгие прогулки по болотам, по грязи. Когда видел, что мундир щеголя был уже изрядно испачкан, то приговаривал: «Не бойся ничего, в бою держись только меня, я ведь сам трус».

«Звериным языком говорил правду»

Некоторые шутки Суворова выдают не столько чудака, сколько острослова. Когда ему как-то попеняли, что он не знает тактики, он ответил: «Зато тактика меня знает». Александр Васильевич не носил теплой одежды, в мороз ходил в потрепанном отцовском плаще, полученном по наследству. Однажды, говорили в свете, Екатерина II прислала Суворову роскошную шубу. Отказываться от царского подарка негоже. Шубу он, конечно, не надевал, но перед визитами во дворец накидывал на плечи, а в императорских покоях гордо снимал. В 1799 году французская Директория назначила немалую премию за голову Суворова. Узнав об этом от своего секретаря, фельдмаршал заявил: «Цена слишком велика, лучше я сам принесу голову в Париж вместе с руками». Ирония стала частью его натуры. Он постоянно прибегал к иносказаниям, что особенно заметно по его переписке. Полководец утверждал: «Я лгу, как Эпаминонд». Образованным собеседникам было понятно: значит, он говорит правду, ведь знаменитый античный герой, правитель Фив, был известен своей честностью и прямотой.

Чудачества помогали Суворову дистанцироваться от тех, кому он не доверял. Перед Итальянским походом, в Вене, он вместо плана подал союзникам пустой лист и на все вопросы твердил: «Штыки, штыки». А потом огорошил: «Да, мы, русские, такие. Я еще из лучших». Известно, что однажды Григорий Потемкин случайно услышал конфиденциальный разговор Суворова с императрицей и был поражен глубокими познаниями и изысканными манерами полководца, только что выкидывавшего коленца. «С царями у меня другой язык», – пояснил Суворов, любивший удивлять тех современников, которых уважал, неожиданным переходом от «юродства» к мудрым философским размышлениям.

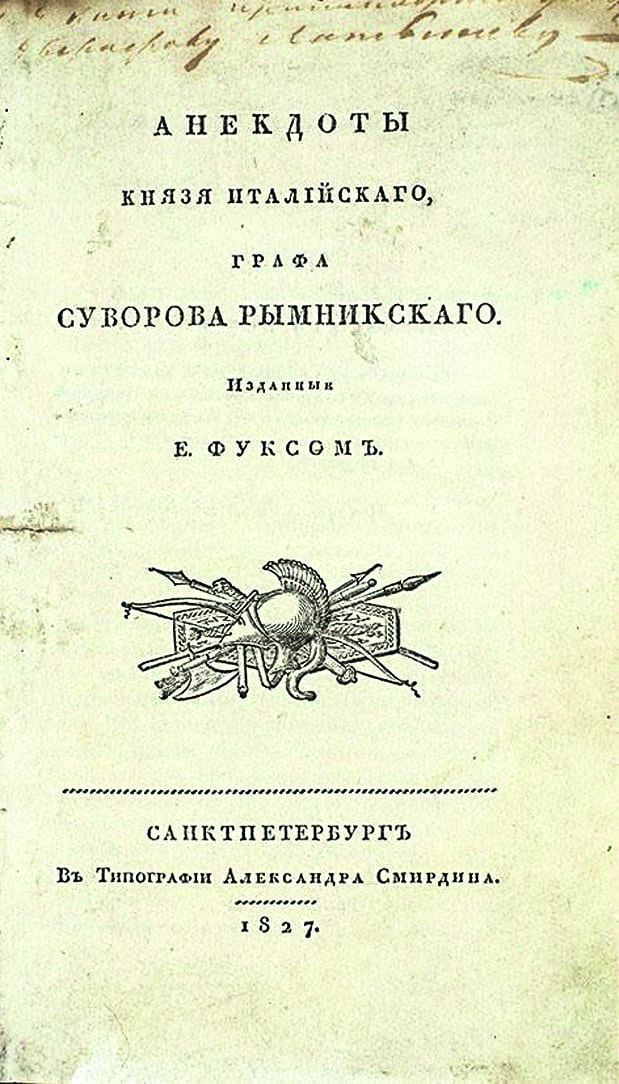

Новая волна славы Суворова началась в 1827 году, после выхода книги Егора Фукса «Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского». В 1799-м Фукс служил секретарем и одним из адъютантов полководца. Разумеется, он употреблял слово «анекдот» в старом смысле, предполагавшем историчность рассказа. Однако комизма в тексте – в репликах и поступках Суворова – хватало с избытком. Если верить Фуксу, Александр Васильевич откровенно делился с ним: «Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре I и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых, угомонял буйных врагов Отечества». Это важное признание. Репутация шута, эксцентрика позволяла действовать свободнее. Он мог поклониться истопнику на глазах у царского фаворита «из брадобреев»: «Не узнаешь, каким вельможей станет этот истопник, так надобно задобрить его наперед!» «Истинные свои замыслы он всегда прикрывает фарсами и лаконическими остротами», – высказывался о личности Суворова русский писатель и журналист Михаил Пыляев. А солдаты, приметив странности своего командира, считали его заколдованным, заговоренным.

Генерал Суворов конвоирует французскую Директорию в Россию. Британская карикатура. 1890 год

Обложка первого издания «Анекдотов князя Италийского, графа Суворова-Рымникского» Егора Фукса. 1827 год

«А что это граф Суворов ничего не ест?»

Суворов остается персонажем «смеховой культуры» и в наше время. В середине 1990-х не было в стране человека, который не знал бы суворовский сюжет рекламного ролика банка «Империал». Рождественский ужин у Екатерины Великой. Богатый стол. И только старичок-полководец отказывается принимать пищу. Императрица спрашивает: «А что это у нас граф Суворов ничего не ест?» «Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя. Ждем-с», – отвечает Александр Васильевич. Государыня тут же приказывает наградить Суворова орденской звездой, и он присоединяется к застолью, с благодарностью поднимая бокал. Роль полководца в этом полутораминутном фильме исполнил известный режиссер-мультипликатор Иван Уфимцев.

Банк «Империал» в 1990-е снял серию рекламных роликов «Всемирная история», в которых ожили образы Тамерлана, Александра Македонского, Юлия Цезаря, Дмитрия Донского, Александра II… Но сюжет с Суворовым стал наиболее известным и не сходил с экранов несколько лет, покуда банк не лопнул. Историческая память о чудачествах знаменитого военачальника в народе не стерлась. Остроумную реплику Суворова опять повторяли миллионы людей, появились пародии и даже новые анекдоты о Суворове.

У этого сюжета есть историческая подоплека. В 1779 году Екатерина II, вызвав Суворова на аудиенцию, неожиданно для многих сняла с собственного платья орденскую звезду Святого Александра Невского и даровала полководцу – за его заслуги в присоединении Крыма. Незадолго до того он уже получил ценный подарок – золотую табакерку с портретом императрицы, и орден воспринимался как внеочередная награда. Вот современники и придумали байку про «первую звезду», совместив историю награждения с тем, что Суворов действительно постился – на одном из приемов Потемкин даже сострил в его адрес: «Александр Васильевич хочет въехать в рай на осетре».

Очень точно схватил характер Суворова поэт, филолог, министр народного просвещения адмирал Александр Шишков, немного знавший великого полководца и посвятивший ему эпитафию: «Был двух империй вождь, Европу удивлял, / Сажал царей на трон и на соломе спал». Комическое и героическое в Суворове неразделимо.

Екатерина Великая и Александр Суворов. Рекламный ролик банка «Империал». 1992–1997 годы

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук