Пять побед

№127 июль 2025

Известно, что великий полководец участвовал в 60 сражениях и всегда побеждал. Вспомним его наиболее значимые виктории и самых знаменитых учеников

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Речь пойдет прежде всего о тех битвах и боевых операциях, где полководческий гений Суворова раскрылся особенно ярко, не будучи скованным приказами вышестоящих военачальников. О сражениях, в которых сполна проявилась суворовская тактика, а солдатам под командованием создателя «науки побеждать» удавалось совершать невозможное, удивляя современников.

Кинбурн. Победа после обедни

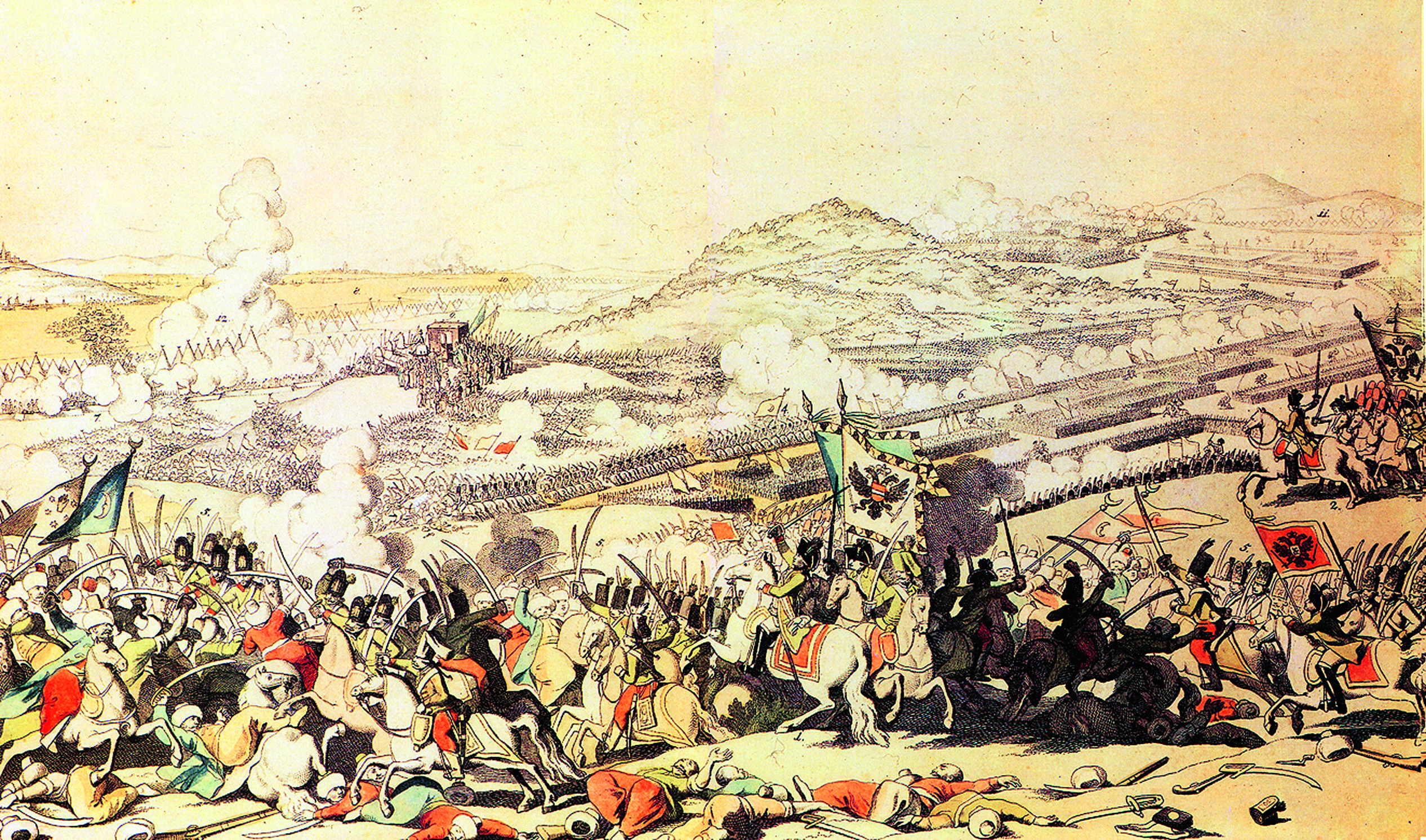

В первые месяцы Русско-турецкой войны 1787–1791 годов генерал-аншеф Суворов командовал обороной на линии Кинбурн – Херсон, защищая основные силы русской армии, осаждавшие Очаков. Кинбурнская коса – узкий полуостров, на 40 км врезавшийся в Черное море. По-турецки название «Кылбурун» означает «тонкий, как волос, мыс». Османский флот не раз безуспешно пытался атаковать русские укрепления на этом полуострове. 14 сентября 1787 года на косе высадился многочисленный десант – около тысячи сабель. За полчаса войска Суворова обратили их в бегство. Но 1 октября турки пошли на решительные действия, направив к Кинбурну почти 6-тысячный отряд под командованием опытного военачальника Юс-паши. Суворов располагал 1,5-тысячным гарнизоном крепости. Еще более 2 тыс. человек стояли в 30 верстах от Кинбурна.

Весть о приближении турецкого корпуса застала Суворова в храме, на праздничной службе в честь Покрова. Полководец не прервал обедню, только приказал казакам стягивать резервы к Кинбурну. В его планы входило вовлечь турок в бой, не дать им быстро уйти морем. Османы спешно окапывались и заняли оборонительные позиции в 15 траншеях, а их авангард направился к крепости. Суворов распорядился начинать контратаковать, только когда неприятель подойдет на 200 шагов к стенам Кинбурна. Войска были готовы к неравному бою. В первой линии – пехота, во второй – пехота и легкая кавалерия, на флангах – казаки. В 15 часов при поддержке артиллерии пехота двинулась вперед. Сам 57-летний генерал-аншеф бился в первых рядах Шлиссельбургского полка. Турки вели артиллерийский обстрел с кораблей. Суворова ранило картечью, однако он продолжал руководить войсками. Юс-паша погиб на поле боя. Под Суворовым убили лошадь, он увидел солдат, державших под уздцы коней. В пылу сражения приняв их за своих, приказал подать ему коня. Но это были османы – и они бросились на генерала. Спас полководца гренадер Степан Новиков: двоих человек убил, остальных обратил в бегство. Во время решающего наступления, когда турок выбили из всех окопов и бой шел на берегу, Суворова снова ранили – в плечо. Он потерял много крови, но, омыв рану морской водой, остался в строю. Неприятеля оттеснили в море. Из турецких «отборных морских солдат» в живых осталось менее 600. Их корабли удалось потопить. Турки стояли по плечи в воде, ожидая спасительных шлюпок. Потери русской армии составили 138 человек убитыми и 300 ранеными. Трофеями победителей стали 15 османских знамен и несколько орудий.

Главнокомандующий князь Григорий Потемкин докладывал Екатерине II об этом сражении: «Должно отдать справедливость усердию и храбрости Александра Васильевича. Он, будучи ранен, не отъехал до конца и тем спас всех». Императрица ответила: «Александр Васильевич поставил нас на колени, но жаль, что его, старика, ранили». Это была первая победа в той войне – и Екатерина наградила доблестного генерала орденом Святого Андрея Первозванного, высшим в империи.

Кинбурнская коса не потеряла стратегического значения и в наше время. В 2022 году в ходе специальной военной операции ее заняли российские войска. Они обеспечивают контроль за движением судов из портов Николаевской области. На месте бывшей крепости есть и небольшой памятник Суворову.

Бой у Кинбурна. 1787 год. Худ. К. фон Мехель. 1789 год

Спасение генерал-аншефа Суворова гренадером Степаном Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года. Худ. К.И. Кеппен. 1855 год

«Должно отдать справедливость усердию и храбрости Александра Васильевича. Он, будучи ранен, не отъехал до конца и тем спас всех»

Рымник. «Врагов не так много, чтобы заслонить нам солнце»

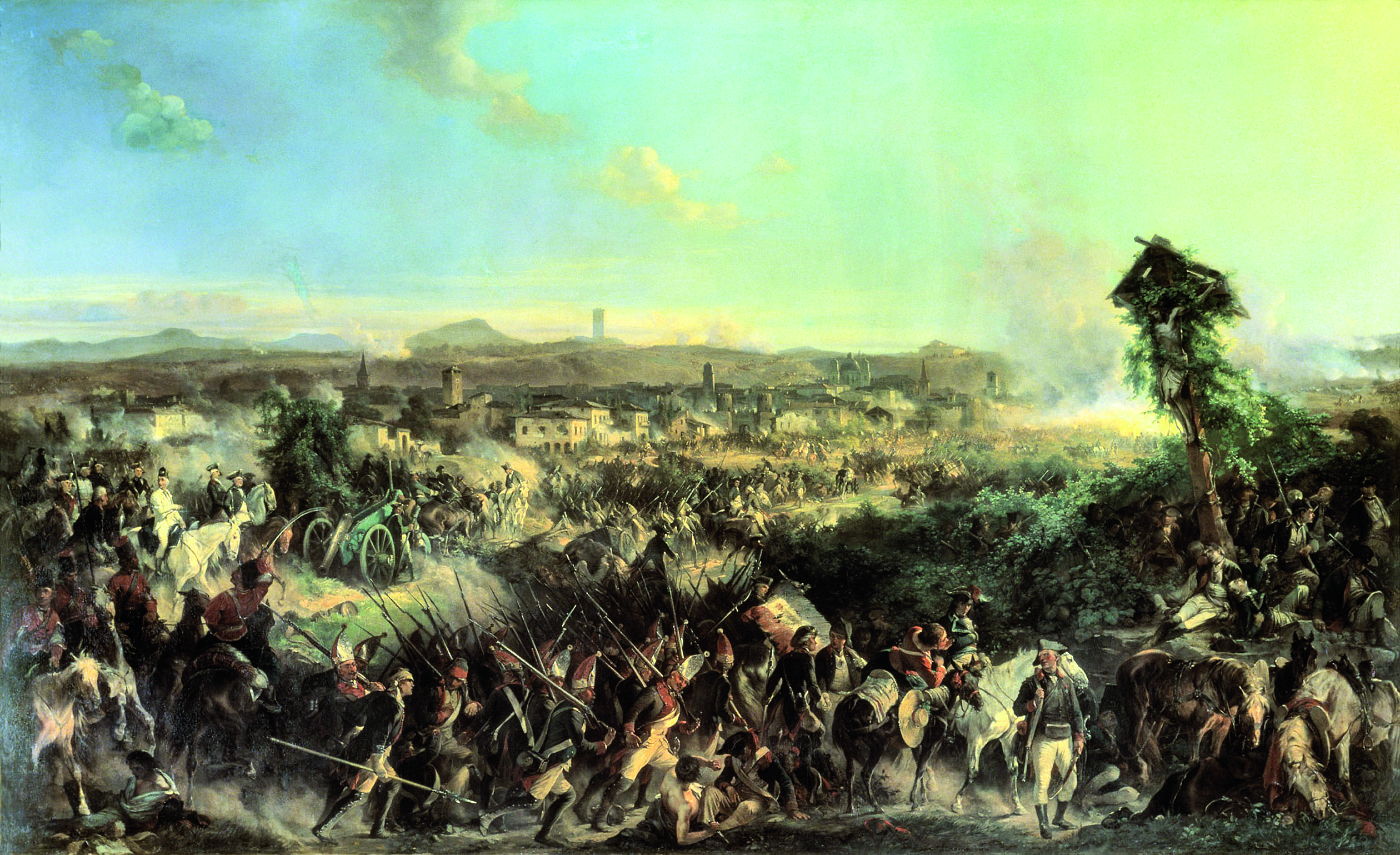

Во время кампании 1788 года в войну против турок включилась Австрия. Для совместных действий с русской армией она выделила корпус под командованием фельдмаршала принца Саксонского Фридриха Кобурга, который занял позиции на берегу реки Серет (на территории современной Румынии). Неподалеку располагалась русская 3-я дивизия генерал-аншефа Суворова. Турецкое командование сделало ставку на активные действия против Кобурга. Великий визирь Юсуф-паша стянул основные войска к низовьям Дуная и планировал ударить по австрийцам у городка Бакеу. Силы были неравны: под началом принца была 18-тысячная армия, а турки могли бросить против него около 200 тыс. В конце августа Юсуф-паша во главе 100-тысячного войска занял позиции у реки Рымник и ждал подкрепления. Узнав об этом, Суворов поспешил на выручку к австрийцам. Его 7-тысячная дивизия, пройдя за двое с половиной суток более 80 км, оказалась в австрийском лагере.

На военном совете, когда Кобург напомнил о четырехкратном превосходстве армии противника, Суворов заметил, что «врагов не так много, чтобы заслонить нам солнце» и что рассредоточенность турок только усилит их панику при бегстве. Русский генерал призывал к незамедлительной атаке. Принц колебался. Суворов заявил, что готов сокрушить османов и без австрийской поддержки. В результате они договорились действовать согласованно, по суворовскому плану.

Армия Юсуф-паши расположилась в четырех укрепленных лагерях. Первый находился возле Рымника, рядом с селением Тыргу-Кукули. Турки понимали, что Суворов постарается оказать поддержку австрийцам, но ждали его не раньше чем через неделю. Нападение русской дивизии стало для Юсуф-паши неожиданностью. В ночь на 11 сентября войска Суворова переправились через Рымник у деревни Чорешти и в 6 утра напали на турецкий лагерь у Тыргу-Кукули. Османы ответили кавалерийской атакой, отразив которую русские заставили замолчать вражескую артиллерию и ворвались в лагерь. Турки беспорядочно отступали к Рымнику.

К трем часам дня, разбив турецкий пост у деревни Бокзы, русские войска соединились с австрийскими и обрушились на главный турецкий лагерь возле леса Крынгу-Мейлор. Фланговый удар суворовской кавалерии через недостроенные укрепления привел к панике неприятеля. Юсуф-паше не удалось восстановить дисциплину в своих войсках. Третий лагерь, в селе Мартинешти, турки просто не смогли оборонять – их сминала удирающая конница великого визиря. Попытки османов организовать защиту переправы через Рымник тоже провалились: слишком быстро действовали русские и австрийцы. Сотни отступавших тонули в реке, остальных преследовала кавалерия Суворова.

Юсуф-паша доносил, что в тот день потерял убитыми 20 тыс. человек. Еще больше было раненых, пленных и дезертиров. На берегах Рымника великий визирь лишился армии. А потери русско-австрийских войск не превышали 500 солдат и офицеров убитыми. Победителям достались богатые трофеи: 67 полевых и 7 осадных орудий, 6 мортир, 100 знамен, 3 османских лагеря, множество лошадей, верблюдов, боеприпасов. После столь чувствительного поражения турки больше не решались на наступательные операции.

Наградой Суворову стал титул графа сразу двух империй – Священной Римской и Российской с почетным наименованием Суворов-Рымникский. Кроме того, Екатерина наградила полководца бриллиантовыми знаками к ордену Святого Андрея Первозванного, шпагой, осыпанной алмазами, с надписью «Победителю визиря», бриллиантовым эполетом, перстнем и, самое главное, орденом Святого Георгия 1-й степени.

Сражение при Рымнике. 1789 год. Худ. И. Марк. Конец XVIII века

Измаил. Крепость без слабых мест

К концу 1790 года превосходство русской армии было налицо. Но у турок оставался важнейший форпост на Дунае – крепость Измаил, которая могла стать базой для набегов на русские задунайские владения. Накануне войны крепость под руководством французских инженеров превратили в «чудо фортификации». Высокий вал, ров глубиной в 6–10 метров, наполненный водой, 11 бастионов, на которых разместились 260 пушек, – все это давало повод считать твердыню неприступной. В 1790-м ее гарнизон составлял не менее 35 тыс. человек, им командовал Айдос Мехмед-паша. Там находился и брат крымского хана Каплан-Гирей с пятью сыновьями. Турки называли Измаил «ордой колеси» – «крепостью-армией». Султан Селим III издал приказ: в случае капитуляции Измаила каждый найденный защитник цитадели будет казнен.

Осаду османской твердыни с октября вела 30-тысячная русская армия, которой командовали генералы Иван Гудович и Павел Потемкин. Корабли речной флотилии генерал-майора Осипа де Рибаса подошли к стенам крепости. Однако попытки овладеть Измаилом выглядели робко. Между тем приближалась зима, в русском лагере распространялись болезни – и военный совет 26 ноября решил снять осаду. С этим не согласился Григорий Потемкин. Он стремился к быстрому и победному завершению войны и понимал, что только падение Измаила убедит турок принять мир на наших условиях. Князь поручил генерал-аншефу Суворову взять на себя командование частями, осаждавшими стены крепости, и занять «гнездо неприятеля». Отряд Суворова находился в Бырладе, в 100 верстах от Измаила. Туда и полетели письма Потемкина: «Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг!»

2 декабря Суворов спешно прискакал под Измаил в сопровождении лишь нескольких всадников. Генерал-аншеф энергично взялся за дело. «Крепость без слабых мест» – таков был его вердикт после осмотра Измаила. Но это не означало отказа от штурма. У села Броска по приказу Суворова возвели вал и стену, напоминавшие измаильские. Несколько дней солдаты отрабатывали приемы боя на этих сооружениях. Уже 7-го числа полководец послал коменданту крепости ультиматум: «Двадцать четыре часа на размышление – воля; первый выстрел – уже неволя; штурм – смерть». Турки предпочли третье.

Через 24 часа на военном совете первым высказался за штурм самый молодой – 37-летний бригадир Матвей Платов, будущий граф и атаман Войска Донского, командовавший под Измаилом 5-тысячным казачьим отрядом. Суворов назначил штурм на 11 декабря. В 3 часа ночи по сигнальной ракете войска двинулись ко рвам девятью колоннами. Флотилия де Рибаса замыкала блокаду крепости. Штурм не застал турок врасплох: они ждали его каждую ночь. Но в темноте и тумане ответить точной артиллерийской стрельбой не смогли. В утреннем мраке начались бои во рвах, на стенах и бастионах. Первыми прорвали турецкую оборону колонны генералов Бориса Ласси, Михаила Кутузова и Сергея Львова, раненного в бою на редуте Табия. Командование его колонной принял полковник-фанагориец Василий Золотухин, любимец Суворова.

Завязались жестокие уличные бои. Суворов, не теряя хладнокровия, приказал ввести в крепость артиллерию, которая расстреливала янычаров на улицах. Османские бастионы были уже бессильны. К 16 часам русские войска уничтожили последние очаги сопротивления. Потери турок были огромны: не менее 26 тыс. убитыми, 9 тыс. сдались в плен. По преданию, спасся лишь один защитник Измаила, переплывший Дунай на бревне. Потери русской армии составили 1879 убитыми и около 3 тыс. ранеными.

Трофеями Суворова стали 265 орудий, 400 знамен, множество малых кораблей и самых разных припасов. Комендантом покоренной крепости полководец назначил Кутузова, отметив его заслуги во время операции. «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред Высочайшим троном Ея Императорского Величества кровопролитным штурмом!» – рапортовал Суворов Потемкину. Взятие Измаила не только определило финал войны, но и потрясло Европу. За девять дней Суворову удалось подготовить и осуществить штурм главной турецкой крепости – по принципу «пришел, увидел, победил». Даже Джордж Байрон с восхищением и ужасом написал об этой победе в поэме «Дон Жуан».

Штурм крепости Измаил в 1790 году. Худ. Ф.П. Усыпенко. 1950 год

Нови. Стойкость выше человеческой

В 1799 году, освобождая Северную Италию от французов, фельдмаршал Суворов, командовавший русско-австрийской союзной армией, разбил неприятеля во всех трех генеральных сражениях – при Адде, Треббии и Нови. Он называл эти виктории «родными сестрами». Крупнейшей и наиболее трудной была битва при городке Нови в Пьемонте, в горной местности.

В июле французы заменили командующего своей Итальянской армией. Вместо опытного Жана Моро войска возглавил полный амбиций 30-летний генерал Бартелеми Жубер, которого в то время сравнивали с Бонапартом. Остался при армии, получившей пополнение, и Моро. Жубер поклялся разбить «кровожадного русского Аттилу» и вернуться в Париж с триумфом. 38-тысячная французская армия заняла позиции между высоких хребтов. Ее положение казалось неприступным. Но 15 августа Суворов атаковал неприятеля. Ему удалось тактически переиграть французов. В начале битвы, в 5 часов утра, он нанес сильный удар по левому флангу армии Жубера, одновременно началась и отвлекающая атака на правый фланг. Причем большинство колонн двигались скрытно – и французы не могли оценить масштабов угрозы. Кроме того, передовые отряды атаковали центральные французские позиции, после чего отошли, заманивая противника на равнину.

В 9 часов утра, пытаясь остановить продвижение суворовских войск, Жубер лично повел резервные части в контратаку. Но шальная пуля сразила его – и командование перешло к Моро, который приказал своим войскам оставаться на выгодных оборонительных позициях. К полудню ключевые события развивались на подступах к городу Нови, где русско-австрийские силы упорно продавливали центр французской армии. Там в атакующих действиях принимал участие и сам фельдмаршал. Понесла большие потери и попала в окружение дивизия Франсуа Ватрена, которую Моро вывел из Нови для контратаки.

Около 18 часов Суворов уже теснил противника по всему фронту. Войска генералов Петра Багратиона, Виллима Дерфельдена и Михаила Милорадовича преодолели укрепления Нови и заняли город, когда основные силы французов еще не успели покинуть его, но вовсю спасались, страшась окружения. Суворов послал корпус генерала Андрея Розенберга, не принимавший участия в битве, преследовать отступающих галлов. Их удалось настичь на высотах Гави. Там они заняли оборонительные позиции, но казаки и егеря прорвали их, в скоротечном бою уничтожили более 200 солдат и офицеров, а полторы сотни захватили в плен.

Общие потери французов (убитыми, ранеными, пленными, дезертирами) составили 20 тыс. человек. Армия прекратила свое существование. Дивизионные генералы, будущие маршалы Наполеона, Катарин Периньон и Эммануэль Груши и несколько бригадных генералов попали в плен. Потери войск Суворова составили 6 тыс. человек, из них менее 1,3 тыс. – убитыми.

«Продолжалось 16 часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира, по выгодному положению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов, но слава победы, дарованная Всевышним оружию твоему, великий государь, озарится навеки лучезарным немерцаемым светом», – писал Суворов в реляции Павлу I. За эту победу император пожаловал Суворову титул князя Италийского. Годы спустя Моро вспоминал о Суворове: «Что же можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой?»

После Нови и для Суворова, и для большинства англичан и даже французов ближайшей реальностью казался поход русско-австрийской армии на Париж.

Сражение при Нови. Худ. А.Е. Коцебу. 1852 год

Переход через Альпы. «Преодолеть и самую природу»

Разгромив французские армии в Италии, Суворов собирался восстанавливать монархию во Франции. Но у австрийского штаба (Гофкригсрата) было другое мнение. Вена убедила императора Павла I направить русско-австрийскую армию в Швейцарию, в район Цюриха, чтобы там действовать против французских частей. Путь лежал через альпийские вершины. Союзники выполнили свою задачу так, что вызвали у русского полководца подозрения в предательстве: не подготовили для армии достаточного количества горных мулов, продовольствия, не снабдили Суворова точными картами Альпийских гор.

Сражения начались 13 сентября 1799 года на подступах к Сен-Готарду – первому горному перевалу на пути армии Суворова. Двойной обходной маневр, в котором отличился отряд генерала Багратиона, пробравшийся в тыл к французам по крутым скалистым отрогам, позволил выбить противника с высот. Появление русских солдат заставило французов покинуть бастионы Сен-Готарда.

В тоннеле Урнер-Лох и у Чертова моста через горную реку Ройс казалось, что неприятель заманил русских в ловушку. Но даже в этих горных лабиринтах Суворов находил возможности для отвлекающих ударов и неожиданных скрытных нападений. Русские войска пробивались вперед, побеждая в штыковых боях и повторяя опаснейшие обходы вражеских позиций с разящими ударами в тыл. Достигнув Люцернского озера, Суворов убедился, что дальше, вопреки рассказам австрийцев, прямого пути в Цюрих нет. Несмотря на мокрый снег, двигаться пришлось через Росштокский хребет, по козьей тропе, по самым узким и скользким горным карнизам. Суворов писал: «На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти». Переход через Альпы по столь опасному маршруту считался невозможным для армии, которая к тому же страдала от недостатка продовольствия и лошадей. Однако изможденные суворовские войска еще трижды совершили невозможное: в арьергардном бою в Муттенской долине, когда они разбили свежие силы генерала Андре Массена, захватив пленных и трофеи; на непроходимом перевале Паникс, где Суворову удалось с минимальными потерями провести войска в Рейнскую долину, и в бою у коммуны Шванден, когда 2-тысячный отряд Багратиона, без боеприпасов, обратил в бегство бригаду генерала Луи Луазона – 6 тыс. отборного войска. Успех принес яростный штыковой бой, приемы которого Суворов всегда с особенным усердием отрабатывал с солдатами и офицерами.

Поход завершился 27 сентября. Через две недели из 20 тыс. русских воинов, начинавших его, в долину Рейна вышли 15 тыс. С собой они привели 1,5 тыс. французских пленных, которых позже поменяли на русских раненых, оставшихся в альпийских деревушках. Две недели в Альпах стали последним и величайшим подвигом Суворова. Реляции в Россию шли долго. В Петербурге до 11 октября не знали о судьбе русской армии, а ведь там находился великий князь Константин Павлович. Ходили слухи, что армия Суворова погибла. Узнав, что войска пробились в долину с победами, Павел I испытал настоящий восторг. «Побеждая повсюду врагов отечества, недоставало вам одного рода славы – преодолеть и самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх», – написал император в рескрипте Суворову, присвоив ему за этот переход высшее воинское звание – генералиссимуса.

Суворов и Багратион в Альпах. Худ. О.Г. Верейский. 1950 год

Суворовский талант

Самым знаменитым учеником Суворова благодаря своей роли в Отечественной войне 1812 года считается Михаил Кутузов (1745–1813). Под началом Суворова он служил уже в 17 лет в Астраханском пехотном полку и вернулся под его командование в 1787 году, когда уничтожил турецкий десант под Кинбурном, а в 1788-м участвовал в осаде Очакова, во время которой был – уже вторично – тяжело ранен в голову. В 1790-м он возглавлял одну из колонн при штурме Измаила, где Суворов назвал его своей «правой рукой». Между тем полководческий стиль Кутузова, неторопливый и осторожный, совсем не напоминал суворовский; он использовал дипломатические методы не менее эффективно, чем военные, успешно сочетая их. Так, в 1811-м он наголову разбил турок при Рущуке, а годом позже заключил с ними Бухарестский мир, обезопасивший Россию от нападения с юга во время нашествия Наполеона. Борьба с этим вторжением обессмертила не только имя Кутузова, но и его тактику заманивания врага, принесшую в итоге победу русской армии. Кутузова не раз сравнивали с его учителем, приходя к выводу, что он, во всем отличаясь от Суворова, не уступал ему талантом.

Суворовский характер

Из всех учеников Суворова характером его больше всех напоминал потомок грузинских царей Петр Багратион (1765–1812). Резкий, вспыльчивый, чуждый всякой дипломатии, он с 17 лет участвовал в боях с горцами на Кавказе, а позже под началом Суворова – в штурмах Очакова и Варшавы. Великий полководец приблизил его к себе и поручал самые ответственные задания – есть версия, что именно он прозвал Багратиона «львом русской армии». В 1799-м Багратион командовал авангардом в Итальянском и Швейцарском походах, а уже после смерти Суворова участвовал в войне 1805–1807 годов с Наполеоном, который признавал его «лучшим из русских генералов». В 1809-м в войне со Швецией его армия совершила дерзкий маневр – по льду перешла Балтику и приблизилась к Стокгольму, заставив шведов капитулировать. Во всех войнах Багратион предпочитал атаку обороне, а в 1812 году решительно возражал против отступления русских войск, называя сторонников этой тактики «изменниками». В Бородинском сражении он был тяжело ранен и 17 дней спустя умер от гангрены.

Суворовская наука

Меньше других учеников Суворова известен генерал Николай Каменский (1776–1811), сын екатерининского фельдмаршала Михаила Каменского. Начав службу как адъютант своего отца, он в 1799 году участвовал в Швейцарском походе Суворова, который был впечатлен его умением командовать и написал его отцу: «Юный сын ваш – старый генерал». Считается, что Каменский в наибольшей степени перенял заботу своего учителя о солдатах, делил с ними все лишения, но офицеров часто отталкивал холодностью и высокомерием. После смерти Суворова он участвовал в войнах с Наполеоном, в сражениях при Аустерлице и Прейсиш-Эйлау, а потом в завоевании Финляндии, где главнокомандующий Михаил Барклай-де-Толли назвал его «искуснейшим генералом». В 1810-м Каменский получил командование Дунайской армией в войне с Турцией, что вызвало радость в войсках: по словам мемуариста Филиппа Вигеля, «все любили его, все уважали, всем известны были его воинские таланты». В следующем году, заболев лихорадкой, он уступил армию Кутузову, уехал в Одессу и там скончался.

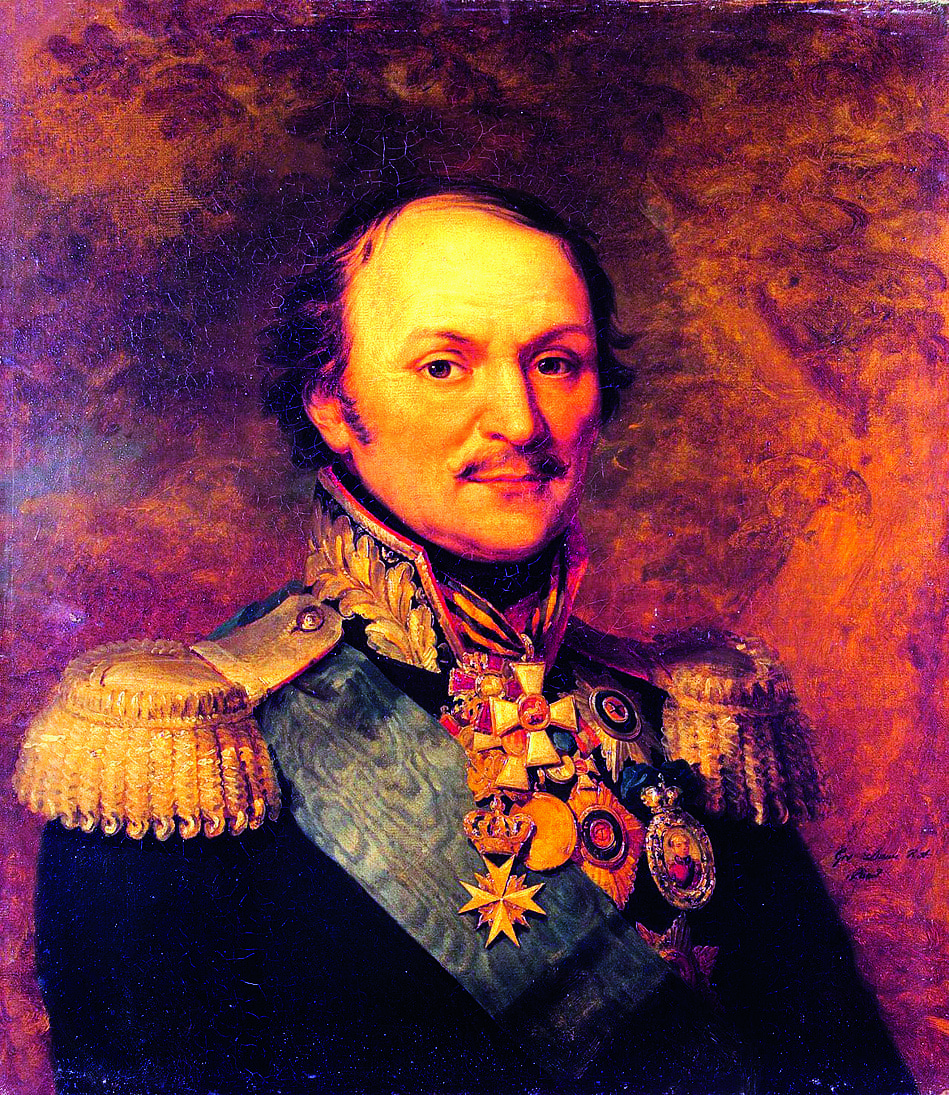

Суворовский натиск

Учеником Суворова всегда считал себя генерал Михаил Милорадович (1771–1825), потомок сербских дворян, поступивший на военную службу в 16 лет. В 1799 году он участвовал в Итальянском и Швейцарском походах, где неизменно проявлял находчивость, быстроту и натиск. Суворов, высоко ценивший эти качества, назначил Милорадовича своим дежурным генералом и не раз давал ему возможность отличиться в бою, хотя и укорял за излишнее бесстрашие – генерал постоянно шел в атаку впереди своих солдат. В войнах с Францией и Турцией Милорадович проявил себя как умелый полководец, а после них, управляя Киевской губернией, – как хороший администратор. В Отечественной войне 1812 года он прошел с армией путь от Бородина до Парижа, проявляя ту же храбрость: по словам его адъютанта поэта Федора Глинки, он «разъезжал на поле смерти как в своем домашнем парке». После победы над Наполеоном Милорадович стал генерал-губернатором Санкт-Петербурга и был смертельно ранен во время восстания декабристов.

Суворовский маневр

К ученикам Суворова можно причислить и атамана Донского казачьего войска Матвея Платова (1753–1818). Потомственный казак, он с 16 лет состоял на военной службе, отличившись в войнах с турками и кавказскими горцами. Под командованием Суворова в 1788 году участвовал в осаде Очакова, а в 1790-м – во взятии Измаила, где возглавлял одну из штурмовых колонн, проявив «отменную храбрость». Став в 1801-м атаманом, Платов основал новую столицу донского казачества – Новочеркасск. В 1807–1814 годах он командовал всеми казачьими частями в войнах с Наполеоном. В своей тактике использовал маневры, которые были не только исконно казачьими, но и суворовскими: притворное бегство, внезапные атаки, нападение из засады. При отступлении французской армии из России именно Платов возглавил ее преследование и окончательный разгром, за что удостоился графского титула и множества наград, русских и зарубежных. Последние годы генерал, страдавший от ран и болезней, провел в своем имении под Таганрогом, где и умер.

Что почитать?

Лопатин В.С. Суворов. М., 2018 (серия «ЖЗЛ»)

Орлов Н.А. Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. М., 2024

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук